自主可控背景下元器件的包装国产化判据探讨

周游,付玉娟,赵鹏,武慧薇,许实清

(1.海军研究院系统工程所,北京100036;2.工业和信息化部电子第五研究所,广东 广州 511370)

0 引言

电子元器件作为高端电子装备研制、生产和使用的重要物质基础,其功能性能稳定性、质量可靠性、环境适应性和长期可获得性直接影响甚至决定了高端电子装备的技术指标、质量可靠性、战备完好性和任务成功率,是实现高端电子装备战斗力的重要保障。要实现电子元器件的完全自主可控,不仅要保证产品在设计研发环节拥有完全的自主知识产权,还应掌握制造环节的核心技术,同时在其他配套环节也有足够的技术支撑,才能够充分地保障产品的可获得性[1]。然而,由于我国电子元器件基础工业能力薄弱,配套产业不够完善,导致国产电子元器件在功能性能、质量可靠性、稳定性和易用性等方面存在问题。为了满足高端电子装备对国产电子元器件的使用要求,部分国产电子元器件生产厂家在研制能力较弱、市场需求等因素的驱使下,逐渐地出现采购进口裸芯片进行国内封装等情形。若这些不具备自主知识产权的电子元器件被规模化地应用到高端电子装备上,一旦遭受封锁禁运,高端电子装备的长期稳定供应能力和持续迭代能力将会受到严峻的挑战。因此,为了彻底地摆脱高端电子装备受制于人的被动局面,我们就必须加强装备使用电子元器件国产化管理,充分地识别出电子元器件的包装国产化情形,杜绝该类器件被应用于高端电子装备的研制生产过程中,确保高端电子装备的自主可控目标得以实现。

基于上述目的,本文将针对国产电子元器件的包装国产化问题进行讨论,重点阐述包装国产化电子元器件的识别方法,探讨针对国产电子元器件包装国产化问题的判据体系,解决高端电子装备研制单位选用国产电子元器件时无法准确地识别并判定包装国产化电子元器件的关键问题,推动实现高端电子装备的国产化。

1 包装国产化的定义

目前,国内常用的军用电子元器件包括:单片集成电路、半导体分立器件、混合集成电路、微波电路及组件、真空电子器件、通用元件、光电子器件、机电元件及组件、电能源和特种元件等10大类[2]。其中,单片集成电路、半导体分立器件、混合集成电路、光电子器件、部分微波电路及组件(放大器、混频器等)和部分特种元件包含使用半导体材料制作的芯片,剩余的真空电子器件、通用元件、机电元件及组件、电能源、部分微波电路及组件(放大器、混频器等除外)和部分特种元件均不包含芯片。

由于目前国内半导体芯片制造工艺和设计能力较为薄弱,芯片类的国产电子元器件较易出现包装国产化现象。针对非芯片类国产电子元器件,除某些特定部件(如光电子器件的接收模块等)及材料(如连接器的铜芯等)外,目前国内的制造技术水平较为成熟,并且制造成本及价格相比国外产品具有一定的优势,因此,非芯片类国产电子元器件较少出现包装国产化现象,只需重点关注其核心关键部件是否为进口模块即可。

基于上述分析,结合国产电子元器件的设计能力和制造工艺短板,针对国产化判定中需重点关注的对象,可将采用进口裸芯片在国内进行国产化外壳封装的行为,或核心关键部件采用进口模块、非核心关键部件采用国产模块在国内进行整体组装的国产化行为称为包装国产化。

2 包装国产化的识别方法

包装国产化的识别方法可大致分为技术文件审查和试验鉴定两大类。技术文件审查是指通过对元器件在设计和生产过程中产生的相关文件进行审查,识别关键技术和核心工艺是否拥有自主知识产权,从而判定电子元器件是否为包装国产化。以集成电路为例,芯片制作的完整流程包括芯片设计、芯片流片和封装测试等环节。在芯片设计环节可针对系统架构或指令集、IP软核或硬核、逻辑设计源代码、功能仿真验证文件、版图布局布线文件和版图物理验证文件等进行审查,可识别芯片是否具备自主知识产权;在芯片流片环节可针对原材料采购合同、流片代工合同、流片工艺记录文件和封测记录文件等进行审查,可识别芯片是否为包装国产化。

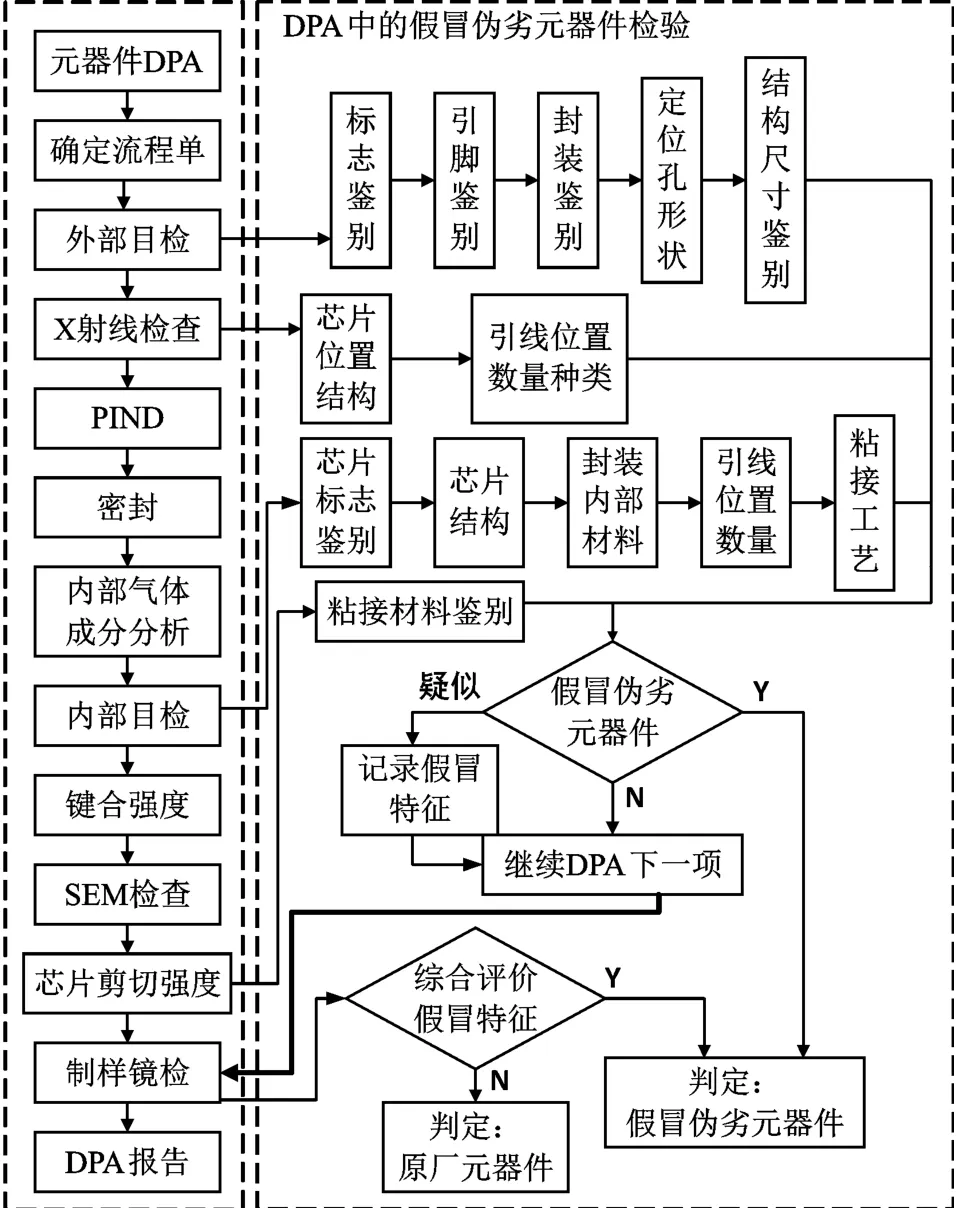

而试验鉴定是指通过一系列试验方法对电子元器件的封装管壳、芯片标识和芯片结构等方面进行分析,从而获得相关试验证据来判断电子元器件是否为包装国产化。根据文献 [3-5],对于假冒伪劣电子元器件的试验鉴定,通常是结合破坏性物理分析(DPA:Destructive Physical Analysis)的部分项目来开展的,其主要执行的标准是2006年发布的国军标GJB 4027A—2006《军用电子元器件破坏性物理分析方法》。DPA的试验流程包括以下内容[6]:外部目检、X射线检查、碰撞粒子噪声检测(PIND)、密封、内部气体成分分析、内部目检、键合强度、扫描电子显微镜(SEM)检查和芯片剪切强度,以及制样镜检等,对于不同类型的电子元器件,其对应的DPA试验项目也不尽相同。DPA试验项目与电子元器件假冒伪劣检验流程的映射关系如图1所示。例如:在DPA的外部目检试验项目中,可通过显微镜对电子元器件的外部标识、引脚、封装、定位孔形状和结构尺寸等信息进行观察,识别外壳是否存在打磨痕迹、引脚是否存在焊接痕迹和定位孔及封装外壳尺寸是否与正品一致等信息,判定该电子元器件产品是否为假冒伪劣产品。

图1 DPA试验项目与电子元器件假冒伪劣检验流程对应关系图[3]

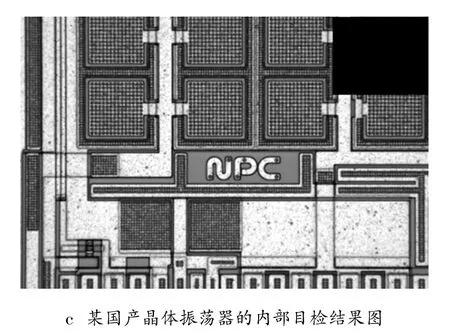

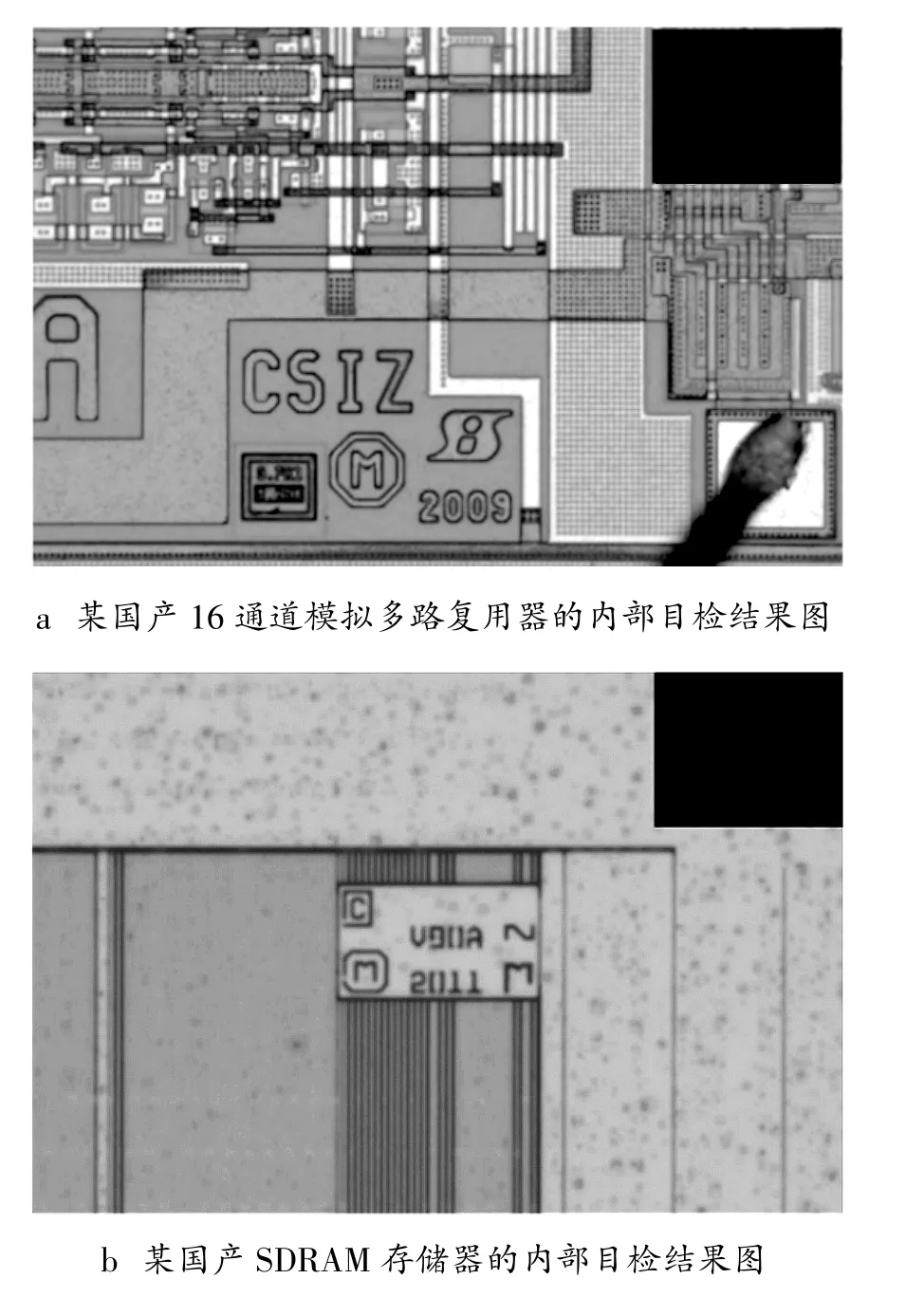

在DPA的内部目检试验项目中,可通过光学显微镜或SEM对开封后电子元器件内部的芯片位置、厂家标识、封装内部材料、芯片粘接工艺和内引线数量位置等进行观察,识别芯片标识是否为原厂标注、焊接或粘接工艺是否为原厂工艺等信息,从而判定该电子元器件产品是否为假冒翻新产品。而在包装国产化识别过程中,若观察电子元器件内部芯片表面存在进口厂家标识,则可判定该产品为包装国产化。3款通过内部目检观察芯片表面识别出的包装国产化电子元器件产品如图2所示。图2a所示的是某国产16通道模拟多路复用器的内部目检结果图,从图中的芯片标识上可知该芯片为美国Vishay Siliconix公司的进口芯片;图2b所示的是某国产SDRAM存储器的内部目检结果图,从图中的芯片标识上可知该芯片为美国Micron Technology公司的进口芯片;图2c所示的是某国产晶体振荡器的内部目检结果图,从图中的芯片标识上可知该芯片为日本Nippon Precision Circuits(简称为NPC)公司的进口芯片。以上3款电子元器件均属于包装国产化。

图2 3款包装国产化电子元器件内部目检试验结果。

相较于试验鉴定而言,技术文件审查是一种间接甄别方法,它能够全面且高效地实现对电子元器件包装国产化进行识别,但其存在伪造佐证材料的风险。而试验鉴定能够提供直接证据来甄别电子元器件包装国产化,但现有的技术手段还无法满足所有电子元器件包装国产化情形识别。因此,电子元器件的包装国产化识别是需要同时利用技术文件审查和试验鉴定两种方法,通过试验分析结果来证明技术文件等佐证材料的真实性,确保电子元器件的包装国产化识别准确且可靠。

3 包装国产化的判据

要准确识别出包装国产化电子元器件产品,构建清晰有效的判据体系是关键。目前我国还没有建立针对包装国产化电子元器件的鉴定标准或指南,缺乏相应的判定依据。基于大量的试验案例收集、分析和整理,经元器件研制、鉴定检验和元器件使用等多方的调研、讨论与总结,针对包装国产化的判据体系开展研究。

包装国产化电子元器件的鉴定需要通过试验鉴定手段来识别存疑信息,同时结合技术资料审查对产品的国产化情况进行评估,形成完整的证据链,以确保待评估的电子元器件不存在包装国产化情形。电子元器件可判定为包装国产化的情形主要包含以下5种:1)试验鉴定发现芯片表面存在进口厂商标识;2)试验鉴定发现芯片表面仅有编码、代码,无生产厂家标识,且其物理版图与进口器件一致,而厂家无法提供芯片来源证明材料,如源代码、物理版图、仿真结果和芯片流片合同等;3)无法提供晶圆、芯片来源信息,或填报信息存在明显的异常;4)流片工艺与代工厂家工艺特征存在明显的偏离,存在填报虚假信息情形;5)通过结构分析获取的芯片所用材料分析结果与厂家填报的材料信息存在显著的差异。针对混合集成电路器件和二次封装器件的包装国产化鉴定,可重点考虑以下两个方面的问题:1)核心芯片是否为进口芯片;2)辅助芯片是否具备国产化替代能力且无安全隐患。

4 结束语

本文分析了我国电子元器件在实现国产化替代过程中所面临的包装国产化问题,针对电子元器件的包装国产化情形给出了初步的定义,梳理并总结了电子元器件包装国产化的两类识别方法,即技术资料审查方法和试验鉴定方法。通过大量的试验案例收集、分析和整理,结合多方研讨,初步地形成了电子元器件包装国产化的判据体系。电子元器件的包装国产化判定是一项系统性的工程,需要元器件研制单位的积极配合,需要充分地发挥第三方鉴定机构的独立性,需要元器件使用单位的高度重视,才能完善地形成一套全面、高效、可行的电子元器件国产化的判据体系,切实地推进电子元器件的国产化替代。