清朝黄教隆兴与六世班禅进京

高宏远

西藏自古以来就是中国不可分割的一部分,在西藏地区盛行、在世界各地广泛传播的藏传佛教,既是汉藏文化交流的重要体现,也是佛教中国化的具体案例和表现。作为藏传佛教中的“后起之秀”,格鲁派——又称“黄教”与清代宫廷的关系最为密切。如今,故宫博物院收藏并展示的几件格鲁派上师造像,依旧无声地诉说着汉藏交融、民族团结的历史故事。

格鲁派及其创始人

藏传佛教按教法、教义及仪轨的不同可分为不同教派,比如奉行古老密宗教义的宁玛派,推崇“道果法”的萨迦派,强调修行戒律的噶当派,以及注重师徒口头传承的噶举派。在众多教派中,目前最负盛名的应是格鲁派,因其教派僧人头戴黄色僧帽,因而也被称为“黄教”。格鲁派的创始人宗喀巴(1357—1419)生活于元末明初,本名“罗桑扎巴”,青海湟中人。藏语称湟中一带为“宗喀”,宗喀巴即由此而得的尊称。

宗喀巴幼年出家受沙弥戒,跟随噶当派著名喇嘛敦珠仁钦学习显密佛法,为自己的佛学理论打下了坚实基础。16岁时,宗喀巴从青海入藏,开始了对藏区佛教的朝圣之旅。26岁时,他跟随萨迦派大师仁达瓦钻研密宗,颇有所成。在建立了独特的学术体系后,宗喀巴开始了开宗立派的宗教活动。宗喀巴提出,如果想在佛学上有所造诣,就要注重显密兼修,即先修显宗,对显宗的《心经》《金刚经》《阿弥陀经》等经典了然于心,待达到一定基础后才能接触密宗。因为宗喀巴最开始在噶当派修习,所以深受该派教义的影响,他在噶当派大师阿底峡的《菩提道灯论》的基础上进行拓展,写出了《菩提道次第广论》,更具体地提出如何修行才能求得佛法的真谛。其中重要的一项就是重视戒律。这一举措使人们对于持戒守法的格鲁派僧众倍加尊重,格鲁派也在藏区人民心中竖立起高大形象。明永乐七年(1409),宗喀巴在地方政权帕竹朗氏家族的资助下,于拉萨大昭寺创办了大祈愿法会,同年又建立甘丹寺,这些标志着格鲁派体系的正式形成。

木雕金漆宗喀巴造像

在众多藏传佛教派系中,格鲁派与朝廷的往来最为密切,尤其是在清代,格鲁派在宫廷文化中的地位和影响达到了极致,也成为朝廷与蒙藏地区往来和文化交流的桥梁。

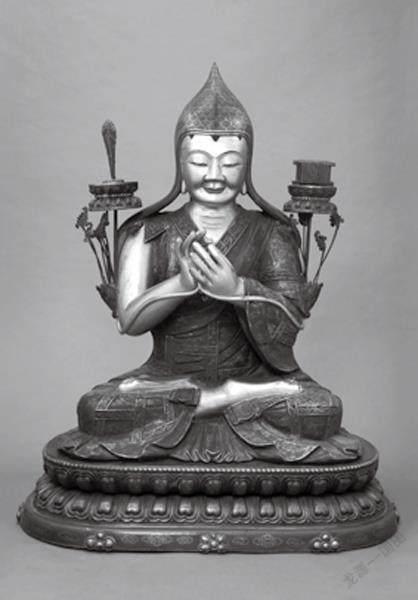

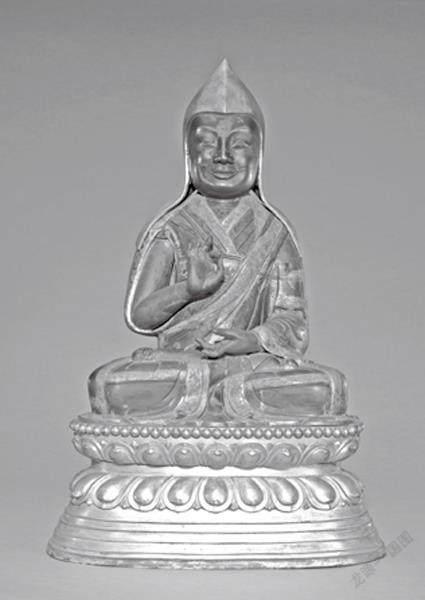

清代紫禁城中设有多座藏传佛教的佛楼,较为出名的如雨花阁、梵华楼等,都建于乾隆年间。除此之外,还珍藏着不计其数的藏传佛教文物,它们有的来自蒙藏地区,有的在清宫造办处制成。如今,在故宫雕塑馆的展厅中还陈列着一尊木雕金漆宗喀巴造像。此像大小与真人相近,宗喀巴结跏趺坐于仰覆莲座之上,面目慈祥,略带微笑,身穿袒右肩袈裟,双手于胸前施转法轮印。因为宗喀巴被视为文殊菩萨的化身,故其肩头两侧的莲花上分别置有经匣和宝剑——与文殊菩萨使用的法器一致。此尊造像成于清宫造办处,原供奉于慈宁宫花园。据造办处活计档记载:“照(圆明园)梵香楼供器等一样成做,其宗喀巴佛做木胎扫金罩漆宝座。”乾隆三十年(1765),为方便母亲崇庆太后礼佛,乾隆皇帝下令在慈宁宫花园中建一座二层佛楼,即宝相楼,楼内供奉各类佛造像、唐卡和供器,这尊宗喀巴造像当时就供奉在宝相楼二层的明间内。

危机转化与班禅受封

格鲁派发展二百余年,甘丹、哲蚌、色拉及札什伦布等寺先后建立,至明代晚期,已形成庞大的寺院集团,势力遍及整个青藏高原。但信奉噶玛噶举派、在后藏建立政权的辛夏巴家族却对格鲁派极端仇恨,并立誓要灭之而后快。

生死存亡之际,格鲁派领袖罗桑却吉坚赞派心腹赴厄鲁特蒙古和硕特部,请求敬奉格鲁派的固始汗出兵援救。于是,固始汗以黄教护法者的姿态出兵青藏。明崇祯十五年(1642),格鲁派的敌人被消灭,和硕特部在固始汗的带领下成为西藏地区的统治者。格鲁派也在固始汗的支持下取得了巨大发展,其宗教势力、经济实力等各方面都在藏区占据绝对优势。

清顺治二年(1645),固始汗授予罗桑却吉坚赞“班禅博克多”的称号。“班”本是梵语,意为“精通五明的学者”,五明即工巧明(工艺学)、声明(语言学)、医方明(医学)、外明(天文学)和内明(佛学);“禅”是藏语“大”的意思;“博克多”是蒙古语“睿智英武”的意思。所以“班禅博克多”可以理解为睿智英武的大学者。由于罗桑却吉坚赞是宗喀巴弟子克珠杰·格勒贝桑的第四代弟子,所以被稱为“四世班禅”,并追认了在他之前的三世。

早在清朝入关前,皇太极为建立满蒙联盟而实行了“兴黄教,即所以安众蒙古”的政策,先从宗教信仰上与信奉藏传佛教格鲁派的蒙古诸部达成一致,进而实现军事同盟。入关后,黄教仍被满洲人所信仰,在宫廷中也格外受重视。康熙五十二年(1713),康熙皇帝加封五世班禅为“班禅额尔德尼”,并授予满、汉、藏三种文字的金印和金册。据《清实录》记载,康熙皇帝“谕理藩院,班禅胡土克图,为人安静,熟谙经典,勤修贡识,初终不倦,甚属可嘉。……给以印、册,封为班禅额尔德尼”。“额尔德尼”是满语,意为“珍宝”,从中可见清政府对于格鲁派领袖的重视与尊崇。至此,“班禅额尔德尼”的封号由中央政府正式确立,从而使蒙藏地区与中央政府的关系更加紧密,同时也对稳定蒙藏地区的政治局势大有助益。

六世班禅进京与造像的流传

乾隆皇帝即位后,对格鲁派愈加推崇。他特地向三世章嘉活佛学习藏语,探讨佛教义理等问题,并在活佛的指导下于京师内外兴建众多藏传佛教寺院。为方便满人学习藏传佛教,他还下令将藏文大藏经《甘珠尔》翻译成满文。在清宫中格鲁派发展得如火如荼之际,藏地也迎来了新的宗教领袖——六世班禅。

六世班禅罗桑贝丹益西,生于乾隆三年(1738),三岁坐床承袭班禅名号,七岁受沙弥戒,二十岁受比丘戒,二十二岁在布达拉宫为三世章嘉活佛亲授时轮金刚灌顶,二十七岁得乾隆帝赐予金印、金册。六世班禅不但是一位具有深厚佛法修为的上师,也是一位爱国的宗教领袖,他在维护西藏地区局势稳定的同时,始终坚持西藏与中央政府的归属关系。

乾隆四十四年(1779),六世班禅前往热河行宫为乾隆皇帝庆祝七十大寿。据《清实录》和《须弥福寿之庙碑记》记载,这次觐见之行是六世班禅自愿前往的。他不远数千里,从驻地札什伦布寺启程,经青海、内蒙古等地,历时一年多时间,终于抵达承德避暑山庄。乾隆皇帝早已在承德仿照西藏的札什伦布寺修建了须弥福寿之庙,作为班禅的下榻地。此外,他还特意派皇六子永瑢前往迎接并一路护送,同时赠送了许多珍贵礼品。由此可见,乾隆皇帝对六世班禅的来访极为重视。祝寿之后,六世班禅离开承德赴京,住在北京的西黄寺。此后,在永瑢和三世章嘉活佛的陪同下,六世班禅走访了北京各大寺院并进行说法,为众佛像和僧人加持。在参加了众多佛事活动后,六世班禅于乾隆四十五年(1780)十一月初二因患天花在西黄寺圆寂,享年42岁。

为纪念这位西藏活佛,乾隆皇帝特命内务府造办处先后制作了四尊银鎏金六世班禅造像。据档案记载,上师圆寂九日后,先命造办处以一尊银质宗喀巴造像为参照,结合六世班禅画像来铸造面貌,共造银胎鎏金造像二尊。又于一个月后,命照此班禅像再造二尊。四尊造像中,其一送往西黄寺安供,其二供奉在紫禁城养心殿,后移往雨花阁西配楼;其余两尊则送往承德,分别于避暑山庄紫浮殿和须弥福寿之庙安供。除了为纪念而造的班禅造像外,随六世班禅谒见而贡入清宫或由清宫为此活动专门承造的藏传佛教造像、法器也出现在宫廷,数量巨大且品质精良。藏传佛教格鲁派在清宫的地位及影响也随着乾隆皇帝的大力推行而到达顶峰。

銀鎏金六世班禅造像

如今,故宫博物院雕塑馆入口处就陈列着一尊六世班禅像,其大小较真人减半。细观可见班禅双眼微睁,面目慈祥。他头戴班智达冠,身披袒右田相格袈裟,右手于胸前施说法印,左手于腹前结禅定印,双腿相盘,结跏趺坐于仰覆莲花座上。造像整体为银质,帽冠、袈裟和后背田相格以及莲花座均鎏金。此造像原为送往承德的一尊,后于1914年古物陈列所成立时调回故宫。

总之,藏传佛教在我国宗教发展史中具有重要地位,并逐渐成为连接朝廷与蒙藏地区的纽带。其中格鲁派的领袖不断与清朝政府往来,不仅提升了格鲁派的地位和影响力,赢得了愈加广泛的信众,更为中央政府维护蒙藏地区的稳定,促进汉藏间的文化交流,实现多民族的融合发展与长期稳定繁荣打下了坚实基础。

(作者单位:故宫博物院)