南方某水质净化厂生物填料处理氨氮的改造应用

盛德洋

(东莞市水务集团供水有限公司,广东东莞 523000)

随着城市的发展以及对环境要求的提高,目前,国内一些城市开始进行提升河流生态水质、消除黑臭水体等整治工作,其中应用较多的是利用生物作用来降解污染物,改善水质[1-2]。针对微污染的水体,特别是水体中的有机物、氨氮等均明显低于污水的微污染的水体,其处理的手段主要是依靠外界载体来增加微生物的量,辅以曝气增加溶解氧,从而利用生物作用来降解水体中的氨氮和有机物等,达到净化水体的目的[3-6]。其中利用生物悬浮填料是一种较为常见的用来增加生物浓度的方法,通过在水中添加生物填料,让水中微生物附着形成生物膜,明显增加微生物浓度来降解去除氨氮或污染物[7-8]。

南方某水质净化厂主要是用于处理Y河的水,因设计之初主要是为降低原水的SS,随着工业的发展,Y河的原水日益受到污染,特别是氨氮指标,为了满足当前环保要求以及生态治理要求,需要进行升级改造,使其能降解原水的氨氮,使Y河水体得到净化。在同一个净水厂内将不同厂家生产的生物悬浮填料应用到同一种水质条件,同时采取不同的曝气方式,进行升级改造的研究鲜有报道,本文能为国内水务同行提供参考和借鉴。

1 工程概况

该水质净化厂处理规模为260万m3/d,采用一级强化混凝沉淀工艺,工艺主要是混凝、平流沉淀池、消毒,为充分发挥削减氨氮浓度的作用,特进行该工程改造,改造工程总投资约为2.6亿元,主要改造的内容:(1)新建鼓风机房及变配电间;(2)曝气风管的建设;(3)将原平流沉淀池末端改造成生物填料区;(4)现有的细格栅进行更换;(5)现有的加药间配电房改造成中控室。

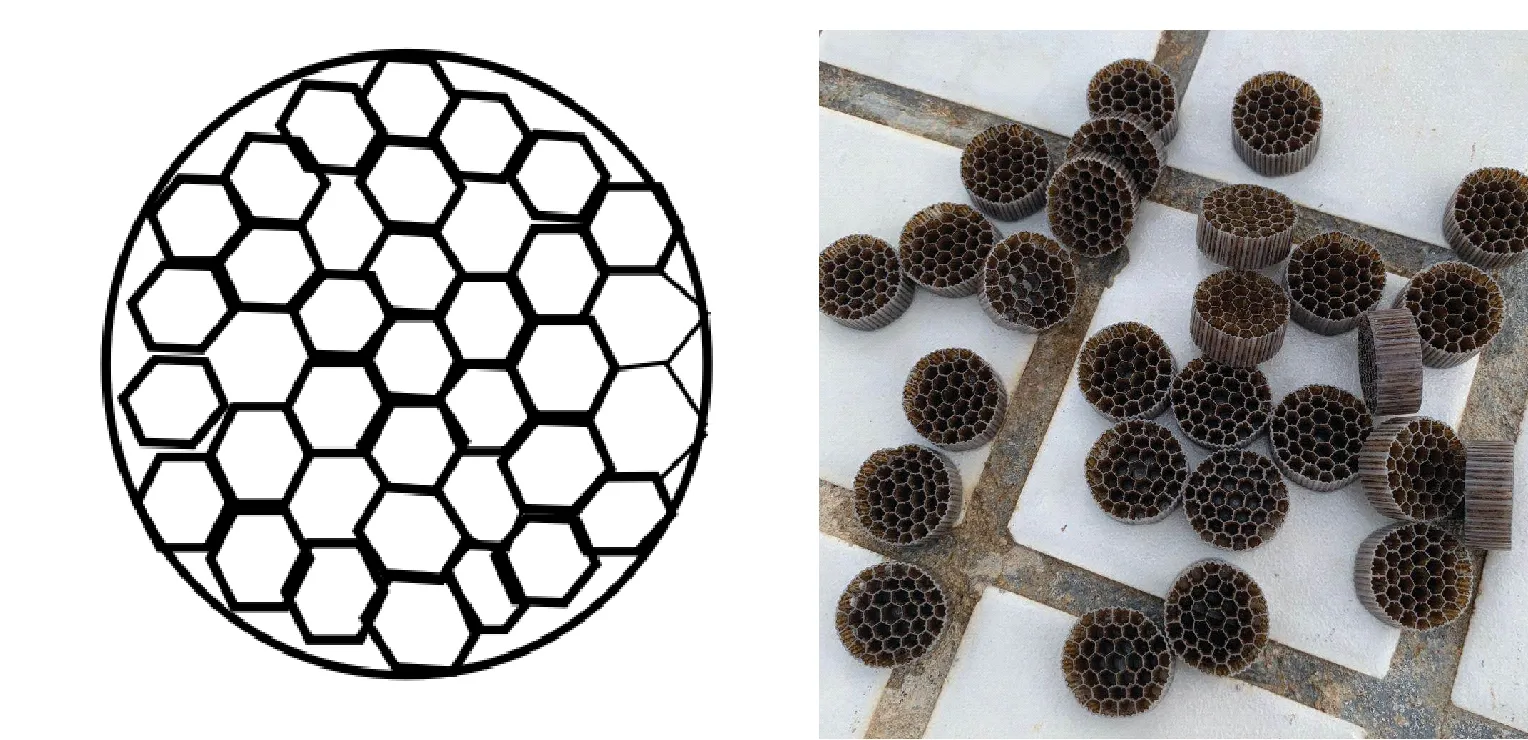

本工程的主要目的是削减原水的氨氮浓度,即重点是将平流沉淀池末端约1/3处改造成生物填料区,并加设曝气管。为了更好地比对两个厂家的工艺效果、比选最优的工艺方案,本工程分别采用了两种厂家的工艺方式进行改造。两种工艺所用生物悬浮填料材质均为高密度聚乙烯(HDPE),直径均为25 mm,高度为10 mm,比表面积均大于500 m2/m3,挂膜后密度与水接近,可形成良好的悬浮效果。A工艺填料结构为4层同心圆形,共形成36个孔洞,如图1所示。B工艺悬浮填料采用蜂窝状结构,内部共形成37个六边形蜂窝状孔洞,如图2所示。选用的两种方式:A工艺曝气区分为3段,每段之间用填料拦截装置隔开仅让水通过,进水随平流沉淀池的水流方向,每段曝气区底部均设穿孔曝气管,用以曝气增加溶解氧,如图3所示。B工艺曝气区分为两段,曝气区与平流沉淀池的水流方向垂直,每段从池的一侧面进水,从另一侧出水后进入下一段的曝气区,最后从第二段曝气区的另一侧出水,同样曝气区底部设曝气管,如图4所示。

图1 A工艺悬浮填料Fig.1 Biological Packings of A Process

图2 B工艺悬浮填料Fig.2 Biological Packings of B Process

图3 A工艺曝气区改造Fig.3 Reconstruction of Process Aeration Zone A

图4 B工艺曝气区改造Fig.4 Reconstruction of Process Aeration Zone B

因该净水厂原水水质突出的问题是氨氮浓度,本工程改造后的水质要求仅对氨氮进行了设定,当进水氨氮浓度<6.0 mg/L时,要求出水氨氮浓度<1.0 mg/L;当进水氨氮浓度<2.0 mg/L时,要求出水氨氮浓度≤0.5 mg/L;当进水氨氮浓度≥6.0 mg/L时,要求生物填料区的氨氮去除量≥5.0 mg/L。

该水质净化厂工艺流程如图5所示,原水取自Y河,原水经格栅后进入网格絮凝池,随后进入平流沉淀池进行沉淀,共12组平流沉淀池,一组平流沉淀池尺寸为40.7 m×115.0 m×4.0 m,每组平流沉淀池处理水量为21.7万m3/d,每组分为5小格,图3和图4分别是两种工艺平流沉淀池中一小格的改造示意图,水力停留时间为1.76 h,水平流速为18.1 mm/s,去除颗粒沉降速度为2.0 m/h,平流沉淀池采用纵向链板式刮泥机将尾端的泥刮至最前端泥斗富集后实现排泥,现将平流沉淀池尾端约1/3处改造成曝气区,并填装生物填料实现生物作用去除氨氮。

图5 工艺流程图Fig.5 Process Flow Chart

2 工程运行效果

2.1 进水水质条件

表1为该水质净化厂近两年的进水以及改造前的出水水质情况。由进水水质情况可知,该水质净化厂进水水质较好,有机物污染较低,出水除氨氮和总磷外,均能满足地表水Ⅳ类标准。其中出水的氨氮浓度超出地表水Ⅳ类标准(<1.5 mg/L)较多,在平均进水氨氮浓度为7.2 mg/L的条件下,出水的平均氨氮浓度为6.8 mg/L。设计之初的工艺条件对氨氮的去除效果极弱,仅有5.5%的去除率。这也说明混凝沉淀去除的是一些悬浮物颗粒物,而对溶解性的有机物、氨氮等去除效果较差。基于此,本工程升级改造重点考察工艺对氨氮的去除效果。

表1 近两年进出水质情况Tab.1 Water Quality of Inlet and Outlet in Two Years

2.2 生物填料对氨氮的去除效果

本工程改造期间,因生物填料由两个厂家分别送货至厂区填入曝气区,所以两种生物填料是同时进厂、同时分批次填入两种工艺的曝气区。试验期间取两种工艺的曝气区进出水检测氨氮,考察运行前期以及稳定期生物曝气区对氨氮的处理效果,两种工艺对氨氮的去除效果如图6和图7所示。

图6 A工艺对氨氮的去除效果Fig.6 Removal Efficiency of Ammonia Nitrogen by Process A

图7 B工艺对氨氮的去除效果Fig.7 Removal Efficiency of Ammonia Nitrogen by Process B

在生物填料分批次填进曝气区的过程中,A工艺对氨氮的去除率有所波动,在第5 d前由于填充率较低(低于10%)且生物膜还未完全形成,A工艺对氨氮的去除率较低,仅为30%~40%。随着生物膜的持续生长,在填充率为22.5%的条件下,A工艺在第5~10 d对氨氮的去除效果逐渐好转,去除效果达到约80%。接下来的第10~18 d,由于填料的进一步填充,导致曝气区的气水比有所变化,A工艺对氨氮的去除效果有所下降,去除效果达到70%左右。第18 d以后,曝气区的填料已填装完成达到设计的填料填充率40%,此时生物膜在填料上逐渐生长繁殖,填料表面及中空蜂窝状界面明显有生物膜附着,并掩盖了填料本身的白色。A工艺对氨氮的去除也趋于稳定,特别是在第37 d时进水氨氮由2.57 mg/L突然增加至4.71 mg/L时。A工艺对氨氮的去除效果没有受到进水氨氮浓度突增的影响,很好地应对了进水氨氮冲击负荷,处理效果稳定在90%以上,具有良好的适应性,说明此时曝气区中生物填料上的生物已经趋于成熟,很好地适应进水氨氮负荷波动。试验期间水温为25~28 ℃,能较好地适应微生物生长繁殖并在生物填料上挂膜。悬浮填料上形成的微生物能附着在填料空隙或表面,虽然有曝气冲刷,但是冲刷走的都是易脱落的老化生物膜,硝化细菌能够在填料上生成且浓度较高,硝化细菌在溶解氧充足(气水比为1.4∶1,曝气区出水溶解氧能维持在5 mg/L左右)的条件下,发生硝化反应将水中的氨氮氧化成亚硝酸盐氮,并进一步氧化成硝酸盐氮,能稳定处理波动的进水氨氮负荷,处理效果稳定。

对于B工艺而言,同样在第5 d前由于填料填充率较低(低于10%)且生物膜正在形成,处理效果仅能达到40%~50%。但随着后期填料的不断填入以及填料上的生物膜逐渐生长成熟,在第23 d时(填料填充率为40%)对氨氮的去除效果逐渐趋于稳定,达到85%左右,说明此时填料上的生物膜已趋于成熟稳定,对氨氮表现出良好的去除效果。由于在第29~32 d时B工艺出现一些状况,进入曝气区的水浑浊度偏高且气水比较低,不能满足去除效果良好时微生物降解氨氮所需的溶解氧,从而导致这4 d氨氮的去除效果有所下降,达到70%左右,随后B工艺(气水比为1.53∶1,曝气区出水溶解氧维持在5 mg/L左右)对氨氮的去除效果逐渐恢复并稳定至90%左右。

A、B两种工艺对氨氮的去除效果差别不大,其中A工艺的处理效果略好,其原因可能是A工艺采用的三段式曝气其水流方向是顺着平流沉淀池水流方向,生物悬浮填料在每段的结尾处设填料拦截装置,填料的流态较好,没有明显堆积现象,对氨氮的去除效果较好。B工艺改变了水流方向,水流分布存在局部不均的现象,两段式曝气使得气水比略高于A工艺,对氨氮的去除效果略差于A工艺。

2.3 填料生物相分析

在两种工艺对氨氮的去除效果达到稳定时,分别取部分填料,刮取填料上的污泥在显微镜下观察两种填料上的生物相,如图8所示。

图8 两种工艺填料上的生物相观察 (200倍) (a)轮虫;(b)钟虫Fig.8 Observation of Biofacies on Two Kinds of Packings (200 Times) (a)Rotifer; (b)Vorticella

由图8可知,两种工艺填料上的原生动物较丰富,均出现明显的原生动物,如独缩虫、钟虫等。而这些原生动物的出现,说明经过生物填料曝气处理后的水质良好,原生动物以老化的生物膜作为食物,为后续新生的生物膜腾出更多的附着生长界面,保证填料上生物膜的活性,更好地降解去除水中的污染物。同时,出现的后生动物轮虫,能有效捕食原生动物,形成良好的生物链,进一步保证曝气区的生态系统维持在一个高效降解去除污染物的水平。生物悬浮填料较大的比表面积为微生物的生长提供了场所,并逐步在填料表面形成一层生物膜,生物膜的生长会形成一个交替:新的生物膜逐渐生长降解有机物和氨氮,同时,老化的生物膜在曝气摩擦下逐渐脱落,为新生的微生物留下更多生长的空间,老化的生物膜也会被原生动物捕食,从而形成良好的生态链。

3 结语

(1)通过本工程改造的实施能有效提高氨氮的去除效果,两种工艺对氨氮的去除效果表现良好,且能有效应对进水氨氮的突增。中空蜂窝状的生物填料能为生物膜的生长提供良好的附着界面,达到稳定去除效果后能形成良好的生态链,保证两种工艺均能维持稳定、良好的去除氨氮目的。在填料填充率达40%、气水比为(1.4~1.53)∶1时,两种工艺的氨氮去除率基本能稳定在90%以上。

(2)因时间紧任务重,本工程改造过程中,生物填料是分批次填入,导致曝气区填料上的生物膜形成条件不一致,气水比受到一定的影响,为此建议后续的工程改造过程中可以考虑填料尽量短时间填入,这样有利于生物膜在填料上的生长附着,更快形成成熟的生物膜,发挥微生物降解作用。

(3)建议后续在曝气管上安装流量计,在曝气区安装溶解氧探头,实现精准控制曝气量和溶解氧,保障溶解氧利用率的同时减低成本。

(4)本工程后续会持续跟进水质处理效果以及生物填料的运行情况,关注填料是否发生堆积、板结、结团现象,及时采取措施规避,保证填料上的微生物发挥作用。