儿科住院患儿外周静脉留置针首日使用现况调查分析

彭晓红 陈月香 王国琴 王宏琴 方继红 罗秀侠 王婷婷 赵大桂

外周静脉留置针已广泛应用于临床,是目前国内外住院患者使用最多的静脉输液工具。静脉穿刺是住院患者最常见的侵入性操作,也是最常见的血管内导管,使用率高达70%,存在一系列并发症如静脉炎、导管堵塞、输液渗出、意外脱管、感染等[1]。熟练的穿刺技术,合适的穿刺部位,妥善的固定可延长置管时间、减少并发症的发生[2]。由于儿科患儿年龄跨度大,且活泼好动、合作性差,患儿年龄越小越缺乏合作性和自我保护意识,导管固定也越困难[3]。穿刺成功后不易固定,易发生并发症,静脉通路的管理难度较大,风险高。回顾分析我院2019年上报的191起护理不良事件与留置针输液相关不良事件有53起,占比高达27.75%,主要为输液渗出、外渗、静脉炎、感染、输液连接管端分离等。因此,本研究旨在调查部分病区新入院患儿留置针使用、固定及并发症发生情况,为临床护士及护理管理者制定工作流程、提升静脉治疗质量、规避护理风险提供参考依据。现报告如下:

1 对象与方法

1.1 研究对象 利用便利抽样法选取本医院2020年11月30日-12月10日部分病区新入院且需要输液治疗的患儿为研究对象开展,要求患儿为当日入院第1次进行留置针静脉输液治疗。在心内科、消化内科、肾内科、呼吸科、新生儿内外科、神经内外科、骨科、泌尿外科等科室收集数据。①纳入标准:当日新入院患儿,需要进行短期输液治疗进行留置针穿刺。②排除标准:PICC、CVC、PORT置管的患儿;院外带入的留置针;危重症患儿。

1.2 研究方法

1.2.1 人员培训和留置针穿刺与管理 参与调研的护士均参与院内静脉治疗委员会培训,知晓留置针规范固定的标准:①留置针针型无特别要求,开放式和密闭式均纳入。②固定:穿刺完成后,使用透明贴膜以穿刺点为中心,进行无张力固定,延长管呈“U”型固定,防回流夹的位置在延长管近心端1/3处,延长管末端使用医用胶布采取高举平台法进行无压力固定。

1.2.2 调查工具 研究小组自行设计的留置针穿刺固定观察表,包括以下四个部分内容:①患儿基本信息:年龄、性别。②留置针相关信息:穿刺部位,穿刺者层级,低年资护士(N0~N2),高年资护士(N3~N4)。③固定:操作者层级标注、固定方法包括基础固定、延长管固定,辅助固定及输液过程中固定,固定存在的问题如敷贴卷边,中心起鼓,胶布过度缠绕未暴露穿刺点。④并发症发生情况:穿刺点渗血、渗出、静脉炎、导管脱管等及其他如延长管发生回血情况。

1.2.3 资料收集方法 负责人开展参与者培训,参与调研的护士均为参加医院院内静脉治疗护士,掌握留置针固定标准化方法。每到一个科室与科室护士沟通征求同意,同时获得患儿及家长的知情同意后,进行观察记录。本研究未涉及伦理学,对患儿及家长无伤害。

1.2.4 主要观察指标 ①观察小儿外周留置针穿刺部位选择。②留置针贴膜固定:主要指标为敷贴无卷边、起鼓,穿刺点无出血,暴露清楚,便于观察。③导管固定问题:输液导管附加装置(延长管、输液接头)辅助固定胶布缠绕过多,穿刺时间和穿刺者是否标注清晰等。④留置针使用存在问题:脱管、延长管内回血及输液渗出和静脉炎的诊断标准参考美国静脉输液护理学会2016版《输液治疗实践标准推荐的标准》[4]。

1.2.5 质量控制 严格按照研究设定的纳入标准和排除标准选取研究对象;调查人员由医院静脉输液小组统一培训,考核合格的护士;问卷数据填写完成后及时逐一检查调查表,录入数据双人核查,以确保数据准确。

1.3 统计学方法 采用SPSS 22.00统计学软件进行数据分析,计数资料采用频数、百分比或百分率描述,采用卡方检验或Fisher确切概率法;计量资料采用均数±标准差描述。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

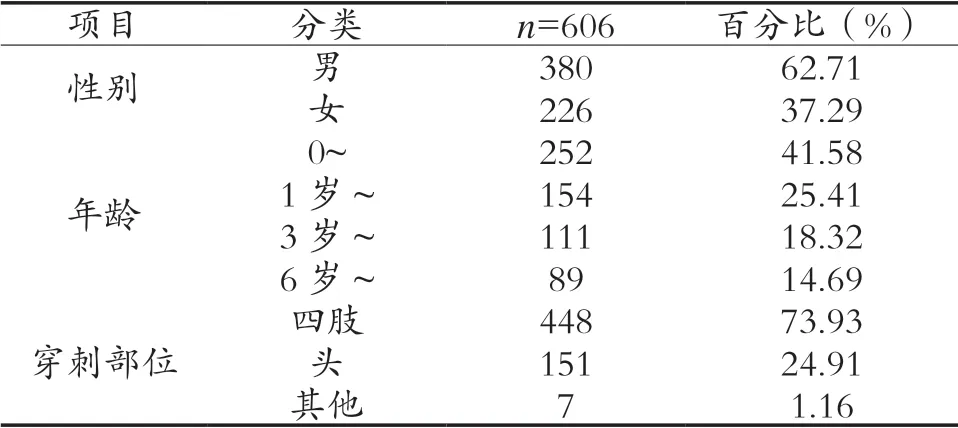

2.1 不同年龄的外周静脉留置针穿刺部位情况分析 小于1岁252例(占41.58%),1~3岁154例(占25.41%);穿刺部位四肢448例(占73.93%),其次是头部151例(占24.91%)。见表1。

表1 小儿外周静脉留置针穿刺一般情况

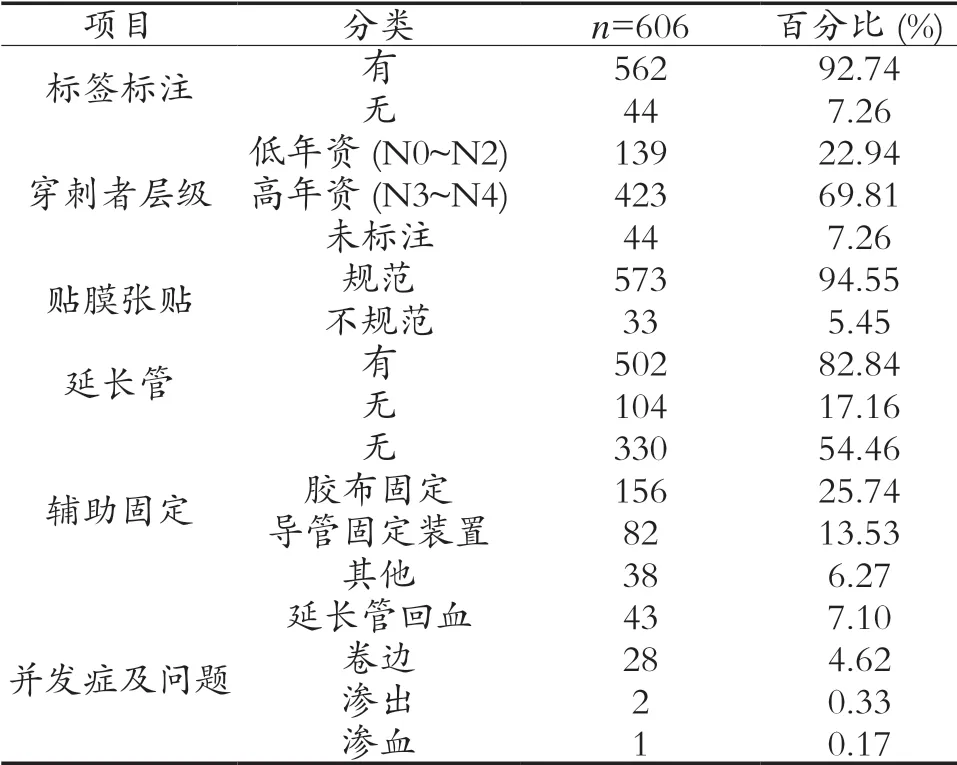

2.2 不同年资护士执行小儿外周静脉留置针穿刺规范情况分析 能严格按照标注贴标签573例(占94.55%),无辅助定装置330例(占54.46%),穿刺当日出现延长管回血43例(占7.10%),其次是敷贴卷边28例(占4.62%)。见表2。

表2 不同年资护士执行规范及并发症发生情况

2.3 新入院患儿留置针穿刺存在问题及并发症发生情况分析 不同性别、穿刺部位、护士层级、有无输液固定和辅助固定对留置针并发症发生率方面差异无统计学意义(P>0.05);贴膜固定及输液延长管使用方面差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 新入院穿刺留置针并发症的发生情况(n=606)

3 讨论

3.1 小儿外周静脉留置针穿刺部位选择 本研究结果显示,穿刺部位在四肢448例(73.92%)。全院各科室护士穿刺部位选择既符合2016版输液指南要求[4],也遵循我国静脉输液治疗标准。小儿头皮静脉部位固定虽不易滑动,但外周静脉穿刺置管中小儿不宜首选头皮静脉。护士在选择穿刺部位更新观念,首选四肢,与吴心怡等[5]研究结果一致。

3.2 不同年资护士对小儿外周静脉留置针固定 本研究606例患儿的留置针固定调查情况,除44例患儿未标注穿刺者外,不同年资护士穿刺的患儿留置针固定后存在问题及并发症比较,差异无统计学意义(P>0.05)。儿科护士随着工作时间延长,工作经验的积累,知识不断更新学习,做好外周静脉留置针的固定及维护能力得到提升。本研究结果示以0~3岁婴幼儿为主,高年资护士加强对年龄较小患儿留置针的穿刺置管和对家长的健康教育,降低并发症发生率。外周静脉留置针应使用最有可能持续医嘱治疗全过程的静脉部位。有研究[6]指出选择合适的解剖部位置入外周静脉留置针对降低静脉炎发生率具有重要意义。护理管理者应重视对留置针护士操作规范的监督管理。

3.3 规范血管通路装置的固定现况 本研究显示目前我院的血管通路固定现况,有血管通路装置延长管500例(82.51%),无延长管106例(17.50%);辅助固定规范329例(54.29%),胶布交叉固定191例(31.52%),导管固定敷料86例(14.19%);输液过程二次固定,防止输液管重力作用脱出留置针导管,有二次固定287例(47.36%),二次固定欠佳160例(26.40%),无二次固定159例(26.24%)。穿刺者标注有标识562例(92.74%),无标识44例(7.26%)。2016年美国静脉治疗指南指出,固定并妥善保护血管通路装置,以预防血管通路装置并发症和意外脱落的发生[4]。研究报道外周静脉留置针失败的发生率高达69%,固定不当是使输液针头不稳定从而脱落的主要原因[7],而留置时间过短则失去了外周静脉留置针保留的意义,易引起患儿家长不满,同时增加护士工作负荷。因此良好的固定是延长留置时间、减少不良事件发生的关键步骤。固定材料与固定方式是决定固定是否牢固的主要因素,采取不同的固定敷料和固定方法,静脉炎、脱落等并发症的发生率也不尽相同。因此,仍需要进一步规范小儿外周静脉留置针使用的固定标准化。

3.4 外周静脉留置针相关并发症发生情况 本研究显示对患儿入院当日留置针出现并发症如:脱管、输液渗出、炎症方面差异均无统计学意义(P>0.05)。分析原因可能与留置时间短有关。随着留置时间延长,护士要重视对低年龄患儿的监管、评估管理,加强对其家长的健康宣教、协助。本研究提示临床儿科护士选择手背和足背静脉较多。分析原因与患儿前臂较短,皮下脂肪丰满,血管不易把握且合作意识不足有关。手足静脉外露,护士巡视观察方便。组织护理人员进行相关知识培训,合理选择留置部位可减少患儿痛苦。护士结合患儿血管条件、病情及治疗情况,尽量选择前臂置管,并在留置过程中加强输液管理,重视留置针的安全固定,评估和监测穿刺部位,减少并发症保证患儿安全。

3.5 本研究的局限性 本次调查的患儿留置针仅为当日新入院的患儿,仅仅能反映护士对外周静脉留置针的操作标准执行现况,但随着留置时间延长,护士在使用留置针前应对患儿进行全面评估,严格遵守操作规程。留置针固定及输液固定问题为外周留置针发生风险因素,照护者和患儿健康教育以及护士对血管通路规范评估是确保留置针规范使用和减少并发症的重要保障。笔者将进一步开展患儿家长对留置针安全有效使用知信行的研究。