人文社会科学学术期刊质量影响因素模型构建及实证研究

摘 要 在依据价值链理论分析人文社会科学学术期刊质量构成要素的基础上,建立了各质量影响因素对人文社会科学学术期刊质量影响模型并对模型进行了实证分析。结果表明,学术期刊资源状况、审稿机制对期刊质量具有显著影响。同时,服务意识对期刊资源和审稿机制有直接影响,从而进一步影响期刊质量。人文社会科学学术期刊应重视期刊自身定位、编辑的学者化程度、栏目设置、编委会的参与度在内的期刊资源状况,从而获取更多优质稿源,提高竞争优势。同时,完善、健全审稿机制和编校印刷质量,提高期刊服务意识,协调、优化各环节的价值。

关键词 人文社会科学学术期刊 价值链 期刊质量

分类号 G237.5

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2021.10.004

Research on Model Construction for the Quality Influencing Factors of Academic Journals of Humanities and Social Sciences

Wu Linjuan

Abstract Based on the analysis of the quality components of the humanities and social sciences academic journals using value chain theory, The paper builds a model of the impact of quality influencing factors on the quality of the humanities and social sciences academic journals and verified.The results show that the resource status and review mechanism of academic journals have a significant impact on journal quality. At the same time, the sense of service has a direct impact on journal resources and review mechanisms, thereby further affecting journal quality. Academic journals of humanities and social sciences should pay attention to the status of journal resources including the journals own positioning, scholarization of the editor, the setting of columns, and the participation of the editorial board, so as to obtain more high-quality manuscript sources and improve competitive advantages, improve the review mechanism and editing and printing quality, improve the awareness of journal service, and coordinate and optimize the value of each link.

Keywords Journals of humanities and social sciences. Value chain. Journal quality.

學术期刊是报道研究工作并通过严格审查发表论文的学术性刊物,在学术研究和传播活动中起着重要作用,学术期刊质量是期刊得以持续发展的根本,而清晰地识别学术期刊质量的影响因素是提升期刊质量的首要任务。人文社会科学相较于自然科学,在学科属性、成果产出、研究对象与方法等方面有其固有特性[1],因此,对学术期刊质量的相关研究均应对自然科学和人文社会科学加以区分。本文将对政治导向、学术水平、资金来源、稿源质量、编辑人员素质、审稿人员素质、期刊知名度、出版质量、编审制度等影响期刊质量的因素及其重要性进行研究,以构建科学合理的评价体系,并通过严格的质量控制方法和先进的技术手段提升和强化学术期刊的质量。

1 学术期刊价值链理论概述

价值链理论由哈佛商学院著名战略学家迈克尔·波特在其1985年出版的《竞争优势》一书中首先提出,是指从原材料加工到产成品到达最终用户手中的过程中,所有增加价值的步骤所组成的全部有组织的一系列活动[2]。这些不同但又相互关联的价值创造叠加在一起,便构成了一个创造价值的过程,可分为主体增值活动(即基本增值活动,指生产产品或服务的各个环节)和支持活动(即辅助性增值活动)两部分。价值链相互关联的每个环节对其他环节的价值增值均有影响,而影响程度将由其在该行业中所处位置的重要程度而定。价值链分析方法可以用来识别竞争优势,创造和保持竞争的优势。

学术期刊的价值链可定义为从论点产生、形成学术论文、审稿、出版至期刊到达读者手中的过程中,所有增加价值的步骤所组成的全部有组织的一系列活动。价值链始于作者的论点,通过审稿、编校出版、发行等环节增值,最终将学术观点传递给读者,并激发新的观点。论文的观点是学术期刊价值链的主体价值,其余环节都是辅助性增值过程[3]。

人文社会科学学术期刊的出版涉及其生产的每个环节。根据价值链理论,学术期刊出版中的主要参与者有投稿作者、编辑队伍、包括期刊编委会在内的审稿专家、期刊读者、数据库服务发行商等[3-4]。其过程为作者创作作品,编辑部初审后指派给审稿人进行审阅,经作者修改定稿后经出版、发行销售商,最后供作者阅读。以作者论文的内容质量为主的期刊资源处在学术期刊价值链的前端,提供主体价值。审稿人为学术期刊筛选达到发表程度的论文,他通过审稿意见形式使论文内容质量得到提升,为价值链增值,因此审稿机制的重要性不言而喻。期刊出版单位编辑对拟录用的稿件进行编辑加工,提升稿件包括科学性、学术性、可读性方面的内容质量,同时检查执行国家标准情况和编辑加工质量和封面设计、印刷和装订等情况,重度参与价值的创造,本文称之为编印质量。发行商与销售商通过强大能力提供给读者阅读,而读者是期刊最终的消费者和阅读者,他们通过阅读期刊内容获取知识和信息,体现了服务意识。因此,本文认为依据价值链理论,对人文社会科学学术期刊资源状况、审稿机制、编印质量、服务意识这些主要影响因素进行识别、把控,以判定竞争优势并找到保持竞争优势的方法,提高人文社会科学学术期刊的影响力和竞争力。

2 影响因素模型构建

期刊整体质量是学术期刊生存与发展的根本,只有重视优质稿源,才能提高期刊整体刊载论文的质量;准确的自身定位有利于重建学术期刊主体地位、促进学术创新;具有完备的编委会并积极参与能够保证期刊质量;具有学术素养和优秀科研能力的学者化编辑队伍通过自身的经验和知识结构能相对准确地判断稿件的内涵,把关初审论文,结合专家的审稿意见给出综合建议,提高论文的规范性和编校质量,有助于提高期刊质量;合理、有特色的栏目设置有助于期刊实现办刊宗旨,形成特色。因此,本文认为上述期刊资源状况影响着学术期刊质量,故提出以下假设:

H1:资源状况对期刊质量有正向影响

较好的收稿与初审机制是把握期刊论文质量的第一关,初审的准确判断能提高下一步的审稿效率;完备的专家审稿机制对期刊质量的影响是关键的;编辑将评审意见反馈给作者修改并由编辑部或专家审核修改情况能进一步提高论文的学术性、创新性和可读性;成熟的退稿机制能有效保障期刊质量。因此,期刊审稿机制直接影响期刊质量,故本文提出以下假设:

H2:审稿机制对期刊质量有正向影响

编辑队伍对稿件的编辑加工和校对质量对保障期刊质量也是极其重要的。一本错误率低、体例一致、规范度高的期刊能在形式上有效提高期刊质量;排版、印刷、发行优质的期刊同样在形式上影响着期刊质量。因此,本文提出如下假设:

H3:编印质量对期刊质量有正向影响

稿件发表周期是指稿件从收稿到发表所需的时间。发表周期短的期刊通常更容易吸引高质量稿件和读者。收取版面费意味着作者发表成果必须支付一定的金钱成本,一定程度上会影响优质稿件和作者的获取。而优质的稿件和稳定的实力作者是期刊质量保证之根本。因此,服务意识的主要影响因素影响着期刊质量。本文由此提出如下假设:

H4:服务意识对期刊质量有正向影响

期刊整体质量的保证使得编辑在加工环节更能与内容进行“对话”,编校起来更得心应手,且往往跟论文作者的沟通也更顺畅;编委会的参与度越高获取优质稿源的机会越多,有利于减轻编辑加工的难度,也有利于排版印刷环节;学者化的编辑在论文编校环节能更好地帮助作者调整论文结构、语句表述等,提高论文的规范性且能与作者进行有效沟通。由学者化的编辑组成的团队有利于编印质量的直接提高,进而期刊质量势必大大提高;合理、有特色的栏目设置使得来稿主题明确,在编辑加工环节更有针对性和明确度。因此,期刊资源状况的主要因素影响着编印质量,进而影响学术期刊质量,故本文提出以下假设:

H5:资源状况对编印质量具有正向影响,进而影响期刊质量

优秀来稿往往具有较好的选题或论证创新,这更有利于期刊对来稿进行初审、复审、终审或退稿的判断;准确的自身定位在审稿时更容易判别、筛选稿件;编委会成员通常由相关专业的优秀学者组成,参与度高的期刊编委通常参与组稿、约稿、荐稿和审稿,有助于审稿机制的发挥,进而保证期刊质量;学者化编辑通常能够根据自己的知识结构和专业性对初审进行更好的把关,在复审后对需要修改的论文能结合专家审稿意见提出建设性的意见使论文质量得以提升,对需要退稿的论文给予作者更好的解释力,对审稿机制的执行力和有效度是显而易见的,对期刊质量的影响也是显著的;合理、有特色的栏目设置使得来稿具有针对性,审稿时更容易判断在选题、内容质量等方面是否达到刊物要求,是否有助于期刊充分实现其办刊宗旨,形成特色。因此,期刊资源状况的主要因素影响着审稿机制,进而影响学术期刊质量,故本文提出以下假设;

H6:资源状况对审稿机制有正向影响,进而影响期刊质量

发表周期的缩短能够提升争取更多优质稿源的机会,而这显然有利于期刊整体质量的提升;版面费的收取也是作者在投稿时重点考虑的一个因素,因此其对资源状况也存在影响,进而影响期刊质量。因此,期刊服务意识的主要影响因素影响着资源状况和期刊质量,故本文提出以下假设:

H7:服务意识对资源状况具有正向影响

服务意识主要考察期刊对作者的服务意识,本文主要考虑作者最关注的期刊发表周期和版面费收取情况。发表周期短的期刊更容易吸引优质稿件,对审稿机制的有效发挥更有利;无需缴纳版面费的期刊也更容易得到优质稿件的青睐,优质的稿件能够使得审稿更加顺畅。因此,服务意识的主要影响因素影响着审稿机制,间接影响期刊质量,故本文提出如下假设:

H8:服务意识对审稿机制具有正向影响,进而影响期刊质量

理想的期刊发表周期和版面费收取情况能吸引优质稿件,充足的优质稿件对编辑加工和印刷均有利。盧因认为,稿源符合群体规范或“把关人”的价值标准的信息内容更容易进入传播渠道[5]。因此,服务意识的主要影响因素影响着编印质量,间接影响期刊质量,故本文提出如下假设:

H9:服务意识对编印质量具有正向影响,进而影响期刊质量

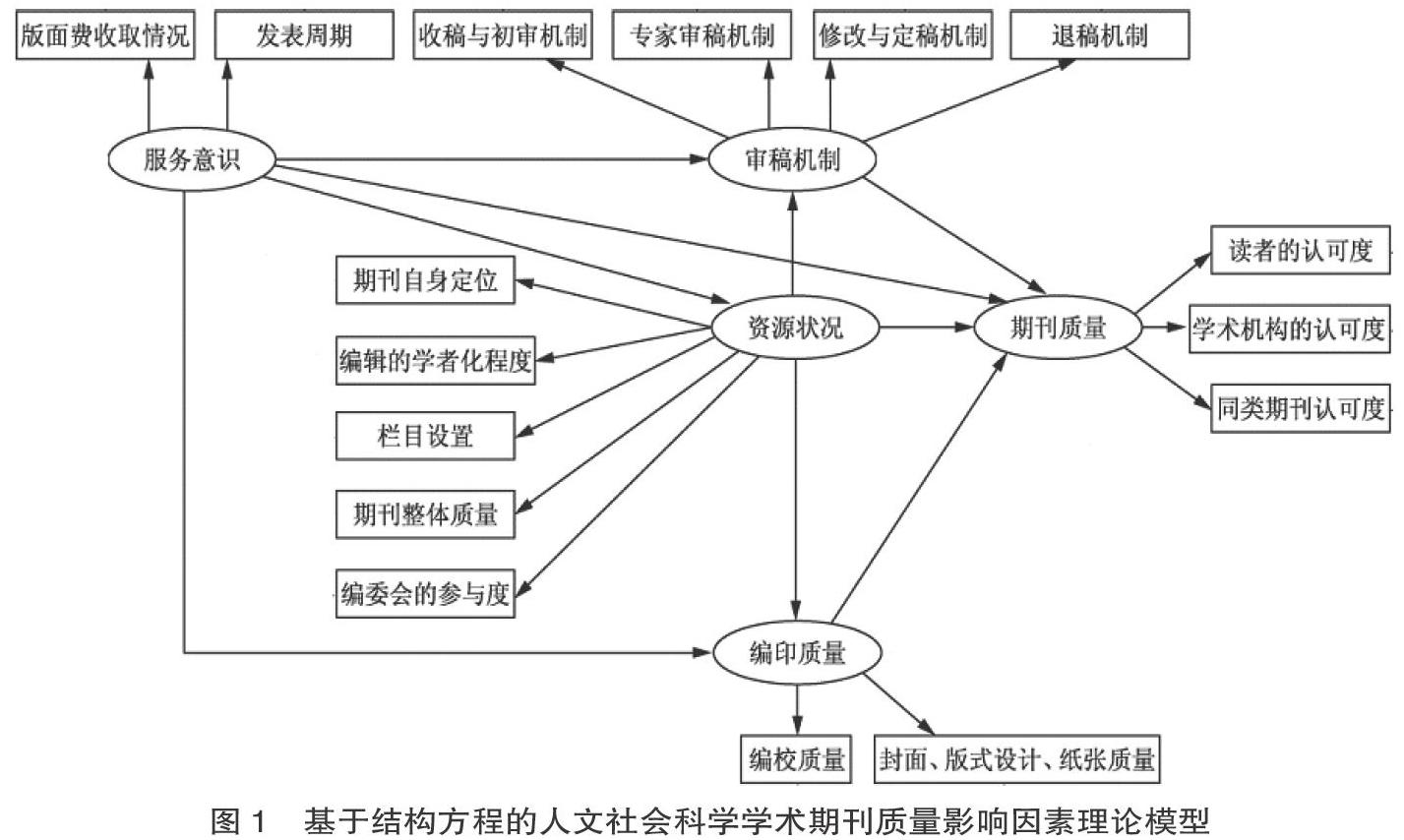

综上所述,本文提出影响因素对期刊质量的研究假设包括以上九个。根据价值链理论、文献调研和访谈,本文利用AMOS23.0根据模型假设构建基于结构方程的人文社会科学学术期刊质量影响因素模型,如图1所示。

3 实证分析

3.1 数据来源

为了考察人文社会科学学术期刊质量影响因素,基于上述模型,本文设计了5等级李克特量表(Likert Scale)的结构化问卷[6]。经过预调查结果对问卷进行了适当调整后形成了正式测量问卷,问卷共32个条目,主要通过问卷星发布,调查时间为30天,共发放问卷700份,实际回收649份,经数据稽核有效问卷610份,回收率为87.1%。

3.2 数据处理

3.2.1 正态性检验

构建结构方程模型一般首先需要对各变量进行正态性检验,偏度(Skewness)和峰度(Kurtosis)检验经常被用来检验变量的正态性。观察变量基本符合正态分布要求数据的偏度值和峰度值的范围在-2~2之间[7]。超过这个值被认为不符合正态分布。

为考察变量对于结构方程前提的满足程度,本文采用SPSS23.0分析16个观察变量的偏度和峰度,考察变量是否满足正态分布或近似正态分布。结果显示,本文初始模型的变量与正态分布要求相符合。

3.2.2 信度检验

Cronbachs α(克朗巴哈系数)是最常用的信度测量方法。从期刊质量影响因素调查正式样本中各变量的Cronbachs α系数可以看出,总表与分量表的Cronbachs α系数值都高于0.7,这表示正式样本数据的信度检验是通过的,可进行后续工作。

3.2.3 效度检验

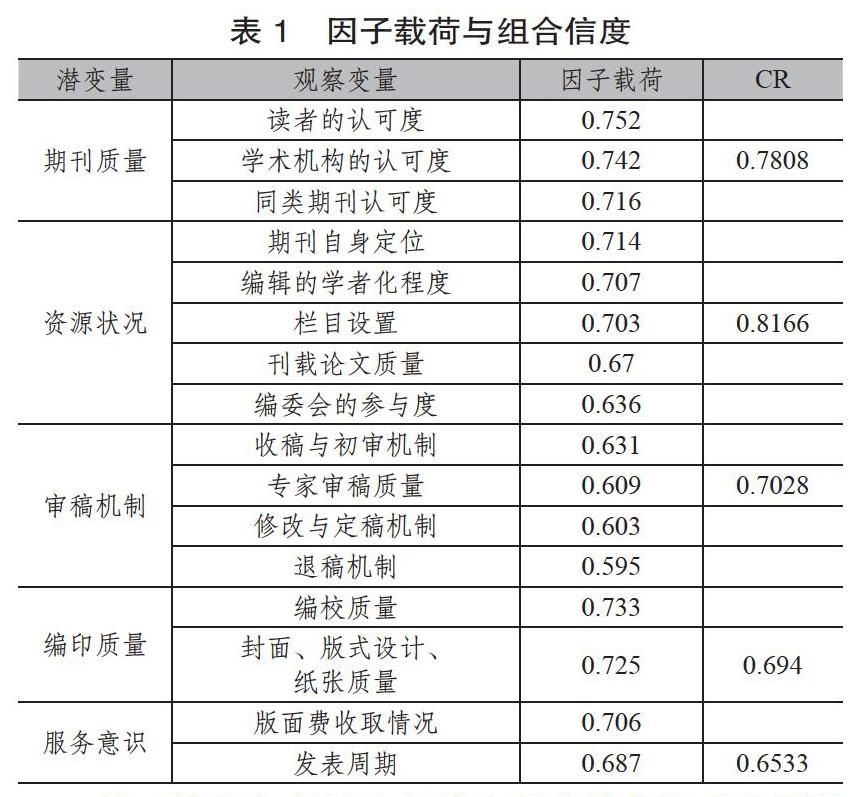

通过对16个观察变量的检验得出KMO检验统计量(Kaiser-Meyer-Olkin)值为0.792,卡方值χ2为4054.188,自由度df为120,显著性Sig.(significance)为0.000<0.001,这表明数据可进行因子分析。探索性因子分析中旋转25次迭代后收敛,共得到5个特征值大于1的因子。累计解释总体方差量为72.46%,这说明得到了比较可靠的因子分析结果。观察变量的因子载荷、潜变量的组合信度(CR)具体见表1。因子载荷均大于0.500,CR值均大于0.600[8],符合要求。

基于结构方程的人文社会科学学术期刊质量评价模型通过信度检验、正态分布检验和效度检验,具有良好的内部一致性和效度,且适配度较高[9]。

3.3 模型的构建

3.3.1 模型的拟合

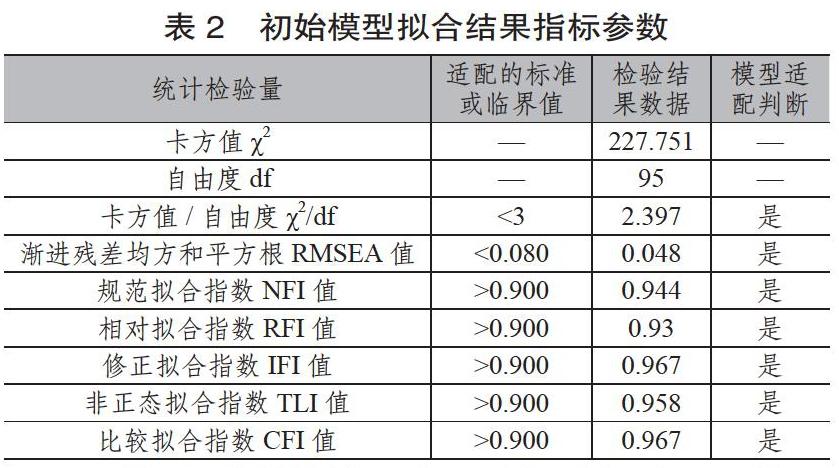

本文检验初始结构方程模型的拟合程度通过分别选取绝对拟合指数和相对拟合指数来完成。具有代表性的绝对拟合指数有基于拟合函数的指数相对卡方(χ2/df)和近似误差均方根(RMSEA),具有代表性的相对拟合指数有TLI和比较拟合指数(CFI)、规范拟合指数(NFI)、相对拟合指数(RFI)、修正拟合指数(IFI)。

通过AMOS23.0软件对初始模型拟合数据进行验证,结果如表2所示。从拟合数据验证结果可以看到,初始模型拟合的χ2值为227.751,自由度df为95,χ2/df为2.397,2<χ2/df<5,模型可以接受;该初始模型的RMSEA值为0.048,小于0.05,在拟合良好的区间内;TLI、CFI、NFI、RFI和IFI的值分别为0.958、0.967、0.944、0.93和0.967,均大于0.90的参考值。这表明拟合效果是不错的,可以接受模型。

另外,初始结构模型中绝大部分与路径系数相应的C.R.值均大于1.96的参考值,在p<0.05的水平上具统计显著性。其中,路径“期刊质量<——服务意识”C.R.值为0.837,路径“期刊质量<——审稿机制”C.R.值为1.891,路径“编印质量<——服务意识”C.R.值为1.929,小于1.96,在p<0.05的水平上不具統计显著性,不符合模型路径的验证条件。

3.3.2 修正模型与最终模型

因为路径“服务意识——>期刊质量”C.R.值没有通过验证,因此删除“服务意识——>期刊质量”这条路径。根据前文的理论探讨,服务意识对期刊质量是存在影响的,但是可能不是直接影响,而是通过中介来影响期刊质量,因此修正是符合理论假设的。

从拟合结果可以看到,修正模型拟合的χ2值为228.411,自由度为96,χ2/df为2.379;模型的RMSEA值为0.048;TLI、CFI、NFI、RFI和IFI的值分别为0.958、0.967、0.944、0.93和0.967。修正模型仅有一条路径“服务意识——>编印质量”C.R.值未能通过验证。

因为路径“服务意识——>编印质量”C.R.值未能通过验证的情况(并且其对应的标准化路径系数为0.121),因此继续删除“服务意识——>编印质量”这条路径,得到修正的模型。服务意识通过编印质量对期刊质量的影响不显著。修正模型的拟合结果如表3所示。从拟合结果可以看出,修正模型拟合的χ2值为232.265,自由度df为97,χ2/df为2.394,2<χ2/df<5,模型可以接受;模型的RMSEA值为0.048,小于0.05,在拟合良好的区间内;TLI、CFI、NFI、RFI和IFI的值分别为0.958、0.966、0.943、0.93和0.966,均大于0.90的参考值。经过对模型再修正后得到的结构方程模型中,所有的路径与路径系数相应的C.R.值均大于1.96的参考值,在p<0.05的水平上具有统计显著性(表4),且从拟合指数来看,拟合效果好,模型可以接受,因此本文将该模型作为最终模型,如图2所示。

3.4 路径假设检验与结果讨论

本文应用结构方程模型分析了人文社会科学学术期刊质量构成要素及其影响因素对学术期刊质量的影响,构建并拟合了初始结构方程模型,同时进行了修正,最终确定了模型[10]。结果表明,除了服务意识与期刊质量之间的正向影响(假设H4)和服务意识对编印质量的正向影响(假设H9)没有通过检验外,其余假设都通过了检验,得到了研究的支持。潜变量之间的标准路径系数如图3所示。

由图3可知,资源状况与期刊质量之间的标准路径系数为 0.191(p<0.001),具有正相关关系,支持本文提出的 H1的假设,即资源状况越好,期刊质量越高;反之期刊质量越低。审稿机制与期刊质量之间的标准路径系数为 0.106(p<0.001),说明审稿机制与期刊质量呈正相关,支持H2的假设,即审稿机制越规范,期刊质量越高;反之,期刊质量越低。编印质量与期刊质量之间的标准路径系数为 0.111,说明审稿机制与期刊质量呈正相关,支持H3的假设,即编印质量与期刊质量呈正相关,编印质量越高,期刊质量越高;反之,期刊质量越低。服务意识对编印质量的标准路径系数为0.332(p<0.001),有正向影响。资源状况通过编印质量间接对期刊质量产生影响,即资源状况越好,期刊质量越高,反之越低,支持H5的假设。同时,资源状况与编印质量之间的标准路径系数分别大于其他路径系数,表明资源状况是学术期刊质量的重要构成要素。资源状况与审稿机制之间的标准路径系数为 0.302(p<0.001),说明资源状况越好,审稿机制越好,进而对期刊质量有正向影响,即资源状况越好,期刊质量越高,反之越低,支持H6的假设。而资源状况与审稿机制之间的标准路径系数较高,大于大部分其他标准路径系数,说明资源状况对审稿机制来说影响力比较大。服务意识对资源状况的标准路径系数为 0.215(p<0.001),表明服务意识与资源状况呈正向影响,进而对期刊质量有正相关影响,即服务意识越高,资源状况越好,期刊质量越高,反之越低,支持H7的假设。服务意识对审稿机制的标准路径系数为0.143(p<0.001),说明在其他变量保持不变的情况下,服务意识对审稿机制具有正向影响,服务意识越高,审稿机制越高;反之越低。服务意识通过审稿机制间接影响期刊质量,支持H8的假设。

4 结论与建议

本文基于价值链理论建立了各质量影响因素对人文社会科学学术期刊质量影响的结构方程模型,进而进行模型的拟合、修正和确定,对所提出的研究假设进行检验并讨论结果。结果表明,期刊质量受到学术期刊价值链各环节资源状况、审稿机制、编印质量、服务意识的共同影响,但各环节间的协调程度不同,深刻理解人文社会科学学术期刊的价值链各个环节及其不同角色、各种增值的协调程度,能使我们主动采取有效措施最大化地增值学术期刊价值链,具体措施如下。

4.1 明确期刊自身定位,精准选题策划

在目前的科研评价体系下,人文社会科学学术期刊自然来稿质量持续下降,高质量的稿件流失严重。很多期刊高质量的稿件有很大比例是通过邀约相关学科知名学者、权威专家撰写或组稿获得。因此,在明确期刊自身定位的前提下树立内容为王、策划优先的理念进行精准选题策划,进而组稿约稿,做好栏目建设是保持稿源、提高期刊质量的重要途径。选题策划的稿件因为在价值和作者群上进行了选择,所以稿件内容质量有一定保证。

选题计划要靠组稿约稿来实现,在这个环节,编辑要按照期刊定位选择契合的热点和目标作者,形成有价值的栏目,力求达成意愿。传统组稿模式存在渠道狭窄、稿源选择性较差的问题,很多选题计划常常因各种原因“流产”。如今,全媒体环境提供了丰富的组稿渠道和获取优质作者的途径。期刊可以多关注新媒体平台和学者的学术思想动态,适时进行约稿。另外,期刊还应挖掘各类科研项目成果的选题价值,争取原创度高的论文;充分调动编委的积极性,争取优质稿源;积极加入期刊相关的学会、参加学术交流会;设立专职组稿编辑,提高高质量稿件的获取率。

4.2 重视编辑的学者化程度,提高编委会的参与度

在学术期刊出版过程中,编辑身兼多职,需要对内容进行选择、策划、加工、创造,是一个系统工程的责任人。因此,有科研经历和学术积累、“功力深厚”的编辑能够凭借扎实的素养和经验判断来稿是否处于学术前沿,逻辑是合理,形式是否规范。学者化的编辑因为具备学术素养,视野相对开阔,能够紧跟学科热点,与专家进行有效交流,从社会需求和刊物定位出发确定选题,组织优质稿件,也可以很好地利用现代信息技术进行稿件处理、开放存取、判断稿件是否存在学术不端行为、与作者进行有效沟通。这样的编辑是主编的坚强后盾,能够协助提高期刊质量。

另外,参与度高的编委会能够大力推动学术期刊质量发展,然而国内很多期刊编委会存在严重的“挂名”问题。国外一些著名出版集团均对编委非常重视,据调查,爱思唯尔期刊合作编委有7万多人。学术期刊编委会成员一般都是各学科领域的科研带头人,往往身兼数职,工作繁忙,因此对期刊的贡献不一而足。期刊必须充分调动编委的积极性,借助其学术圈的人脉资源为期刊贡献更多优质稿件,以提升期刊知名度和显示度;邀请编委组织专栏,使得出版内容主题化;为了对接国际学术,可以加强国际编委的组稿能力,成立海外组稿机制。

4.3 完善期刊同行评议制度,加强专家评审队伍建设

审稿制度建立的300多年来,“以同行评审为核心的审稿制度虽然也遭到各方面质疑,但依然是学术期刊学术质量控制的最普遍方式。”[11]同行评议是在投稿人与期刊之外匿名的公正独立客观地判断学术成果的制度,是质量控制的机制。因此,必须认真坚持、完善同行评审制度以保障稿件质量。

在制度的设计上要防止恶意评审、无责任心的评审、粗略的大同行评审和匿名评审过程中不公开因素等。审稿人为期刊筛选适合发表的论文进而对学术期刊论文的质量进行了一定控制。因此,同行评议专家的层次、审稿的质量和效率也是期刊质量控制中需要把握的环节。编辑部对于审稿人的态度应该尊重、维护和酬谢,因为没有他们对每一篇稿件的专业评审,期刊是无法运转的。另外还需要加强与审稿人的沟通,缩短审稿周期,控制送审量,提高审稿人对期刊的忠诚度[12]。处理好投稿人、编辑、审稿专家之间的关系可以进一步提高同行评议的正面作用。4.4 全方位把关,夯实编校质量

編校质量是期刊质量控制中的一个重要环节,是编辑对稿件进行全方位把关和修改的精细劳动,考验编辑的学术能力、知识结构、专业素养。在这一过程中,责任编辑的核心能力体现为“加工”“纠错”。首先,标题、中文摘要和关键词的撰写要凝练论文的主题和创新点,使读者通过阅读能够清晰了解论文所论和新意所在,同时注重信息量的社会传播价值。其次,在内容方面应仔细阅读稿件,使论文结构合理分布,纠正来稿中错误或不恰当的文字和语句表达,兼顾稿件的政治性、思想性、科学性、知识性、审美性、规范性、准确性。同时,编辑加工后要将校样交给作者自校,这是编辑加工过程中不能忽略的环节。有条件的期刊还可利用远程协同编校。

综上,人文社会科学学术期刊要提高期刊质量应首要解决资源状况问题,明确期刊自身定位、栏目设置,提高编辑的学者化程度、编委会的参与度,从而获得优质稿源;同时,建立起一套完善、健全的审稿机制和规范的编校印刷质量是提高期刊质量的核心工作。此外,进一步提高编辑部的服务意识也不可或缺。

参考文献:

黄慕萱.人文社会科学研究评鉴特性及指标探讨[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2010,25(5):28-43.

迈克尔·波特.竞争优势[M]. 陈小悦,译.北京:华夏出版社,1997:33-60.

杨志华.学术期刊价值链研究[J].中国科技期刊研究,2013,24(4):645.

宋冬英.网络时代学术期刊的价值链重构[J].河南师范大学学报,2006(2):216-218.

郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,1999.

刘宇,丁敬达,叶继元.期刊学术地位影响因素模型构建及实证研究[J].情报学报 ,2012,31(10):1062-1070.

KLINE R B.Principles and practice of structural equation modeling[M].NewYork:Guildford,1998.

吴明隆.结构方程模型:AMOS的操作与应用[M].2版.重庆:重庆大学出版社,2010:52,54-55.

范佳佳, 叶继元.基于结构方程的科技网站信息质量评价模型构建及应用[J].图书馆杂志,2016(9):66-75.

焦晋鹏.基于结构方程模型的农业可持续发展影响因素分析[J].统计与决策,2019(6):146-148.

徐丽芳,方卿.基于出版流程的开放存取期刊学术质量控制[J].出版科学,2011,19(6):78-81.

HAMES I.科技期刊的同行评议与稿件管理:良好实践指南[M].张向谊,译.北京:清华大学出版社,2011.

吴林娟 南京大学政府管理学院在站博士后。 江苏南京,210023。

(收稿日期:2020-09-27 编校:陈安琪,左静远)