莫高窟第130窟壁画中斑点马形象初探

□ 黄婷婷

斑点马,是一种身体上有带色斑点的马匹,斑点的外观由马匹等位基因和修饰基因共同决定。这种外观独特的马类型多样,但因数量稀少而倍显珍贵,也由于身上的斑点而被认为优于普通杂色马。早在约2.5 万年前的欧洲洞穴岩画中,就出现了一种白底黑斑的斑点马形象。

莫高窟壁画中出现了多种斑点马形象,如:初唐第323 窟北壁“张骞出使西域图”中的褐斑点青马、盛唐第130 窟东壁《涅槃变》中的红褐斑点栗马、中晚唐第144 窟北壁《恶友品》屏风画中的褐斑点黄褐马、晚唐第156 窟南壁“张议潮统军出行图”中的褐斑点白马和黑斑点白马等等。其中,类似第130 窟的红褐斑点栗毛马形象,在盛唐时期的吐鲁番地区与长安地区均有发现。艺术塑造中在马匹身上绘制斑点,一定是当时画工有意为之的创作,这可能是对实体马形象的重现,也可能是特定的文化象征符号。

本文将从莫高窟第130 窟壁画所见的红褐斑点栗马形象入手,结合其他地区发现的同类型斑点马形象,探求此种马匹形象的来源与传播路径,揭示艺术形象背后的物质与文化交流。(下文所列斑点马形象,除特别指出外,均属红褐斑点栗毛马范畴,为叙述方便,均简称为“斑点马”。)

莫高窟第130 窟骑马与士兵图(局部)

一、莫高窟第130 窟壁画所见斑点马形象

第130 窟位于莫高窟南区,开凿于唐开元天宝年间,窟内塑著名的“南大像”。《莫高窟记》载:“又开元年中,僧处谚与乡人马思忠等造南大像。”窟内东壁剥离出的下层壁画,呈现有唐代绘制的《涅槃变》,其中“八王争分舍利”部分绘有“骑马与士兵图”,可见斑点马一匹。

“骑马与士兵图”画面生动,中上部一士兵骑在飞奔的马上,反身拉弓欲射扑向自己的白虎,右上角是穿着盔甲的围观士兵,下部残存6 个戴幞头的男子。士兵所骑马匹毛色为栗色,颈部与臀部施白,白色区域又施红褐色小斑。马身装饰蓝色璎珞状杏叶,马鞍下的障泥为白底黑斑样式。白虎颈部垂挂红色璎珞。

画面虽然损毁严重,但依旧可见绘制之精美。马身白色与褐色交接部分用浅褐色晕染开来,衔接自然且富有立体感,是对西域凹凸画法的熟练运用。

有学者认为“骑马与士兵图”可能是对当时镇守瓜州、沙州的豆卢军、墨离军雄风的写照。而其中的狩猎图像,可能还具有一定的宗教含义。关于莫高窟壁画中的狩猎图像,丛振认为,与佛教戒律方面的不律仪有关,意在劝人勿杀生。可惜“骑马与士兵图”周围的壁画已残缺不全,很难从整体入手对其具体含义进行分析,无法断定是画工受当时狩猎活动的影响,还是程式化地表现不律仪,抑或是二者兼备。

二、其他地区出土物品所见同类斑点马形象

(一)吐鲁番地区

吐鲁番地区的斑点马形象主要见于阿斯塔那古墓群。目前所获资料中,斑点马形象主要出现在泥塑侍女骑马俑、泥塑鞍马俑、绢画和木箭箙上。

1972 年,新疆维吾尔自治区博物馆和吐鲁番文物保管所清理了阿斯塔那古墓群东南段张氏家族茔区被严重盗扰的三座墓。墓葬编号分别为72TAM187、72TAM188、72TAM230,在其中72TAM187、72TAM188 的出土物品中发现有斑点马形象。

72TAM187 泥塑侍女骑马俑

72TAM187 泥塑鞍马俑

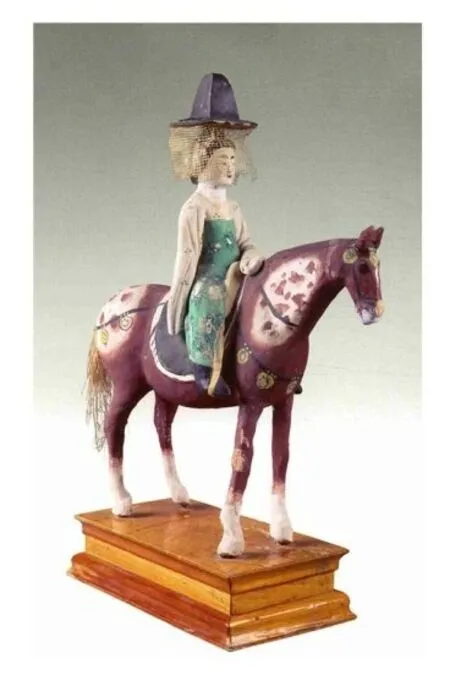

72TAM187 为合葬墓,据墓内文书和墓志可知,墓主夫妇死亡时间可能先后相隔40 余年,上限大致在武周晚期,下限在天宝时期。墓中出土有泥塑侍女骑马俑和彩绘泥塑鞍马俑。前者形象为一头戴帷帽的骑马贵妇人,其帽檐下垂的纱帷,与中原地区在武则天时期流行的帷帽一致,由此判断此俑年代可能在武周时期。马身枣红色,颈部和臀部两侧施白,其上施枣红色斑块,马笼头和身上佩戴有黄色圆形杏叶。彩绘泥塑鞍马俑的马身为枣红色,颈部与臀部施白,白色区域晕染有黑色斑点,绿色马鞍上装饰有花草图案,鞍下棕色障泥上有放射状的柳叶纹,可能是代表虎皮的形象。

牧马图屏风(局部)

彩绘木箭箙(局部)

72TAM188 为合葬墓,女尸张公夫人麴娘(麴仙妃)于开元三年(715 年)入葬,男尸入葬较晚,文书中出现的开元四年是其入葬年代上限。墓中出土有牧马图屏风画、彩绘木箭箙。牧马图屏风画共六扇,其中一扇虽然残缺不全,但依然可以辨识出画中形象:为一牵着斑点马的男子。马身为枣红色,颈部和臀部晕染出的白色区域上施棕黑色斑点,褐色障泥上有黑色小斑。彩绘木箭箙是兽皮和竹木制成的盛箭用具,红色背景上一幅“反身射虎图”引人瞩目。骑者着天青色紧身服,戴幞头,骑在一匹枣红色的马上,回身拉弓欲射身后扑向自己的猛虎。马四蹄飞奔,颈部和臀部晕染成白色,其上有棕黑色斑块,马鞍下垫虎皮障泥,马身装饰有白色圆形杏叶。

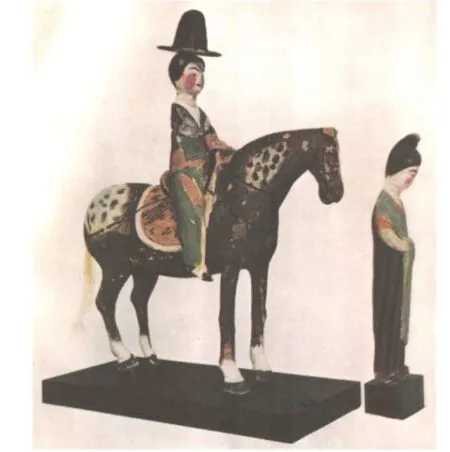

1915 年1 月,斯坦因在吐鲁番阿斯塔那村北部发掘了一批古墓。在Ast.ⅲ.2 号墓发现有泥塑骑马俑和两件彩绘泥塑鞍马俑,在墓门外发现几乎没有磨损和锈蚀的开元通宝。虽然此墓出土的泥俑与武周时期的相似,但孟凡人根据墓内的十二生肖俑,认为墓葬时代下限或可晚至开元年间,并将此墓归为开元天宝时期段。巫新华在对斯坦因阿斯塔那墓葬资料再整理与研究时,根据墓葬的形制和随葬品,认为此墓年代在公元8 世纪初至8 世纪中。泥塑骑马俑上的侍女是后期修复时添加的,枣红色马颈部和臀部的白色区域上有黑色斑点,浅褐色障泥上有黑色装饰。两件泥塑鞍马俑十分相似,均施枣红色彩,马匹颈部和臀部白色区域上亦有黑色斑点。

泥塑鞍马俑

吐鲁番地区出土物品中所见的斑点马形象,时间集中在盛唐时期。马的外观高度相似,其毛色均为枣红,颈部和臀部施白,上面绘制枣红或棕黑色斑块。施白区域和枣红色相接的地方,用浅棕晕染一圈,和莫高窟第130 窟所见斑点马的绘制技法相类。马身装饰以圆形杏叶为主,流行虎皮作障泥。

特别是彩绘木箭箙上的“反身射虎图”,和莫高窟第130 窟的“骑马与士兵图”非常相似。两马均四蹄悬空作飞奔状,马匹均缚尾,骑马者姿态也都是反身拉弓,所射猎物均为虎,这说明两者很可能是依据同一粉本创作的。

泥塑骑马俑图

章怀太子墓狩猎图(局部)

章怀太子墓马球图(局部)

这种反身狩猎图的图像样式流行时间长、范围广,在汉代画像石和波斯萨珊时期的银盘上早已出现,且此样式在莫高窟和吐鲁番地区也并非孤例。故而仅通过反身狩猎题材,来谈吐鲁番和莫高窟之间的文化交流,似乎欠缺说服力。然而,骑者所骑的斑点马似乎能够为我们提供一种新的视角。

(二)长安地区

长安地区的斑点马形象,主要见于唐墓壁画及墓葬出土的彩绘俑、三彩俑上。

章怀太子李贤墓位于乾县。在墓道东壁的“狩猎图”和墓道西壁的“打马球图”中,均有斑点马形象。“狩猎图”中的斑点马毛色为褐色,颈部、臀部与腹部晕染成白色,又在颈部和臀部的白色区域上绘棕黑色斑点。“打马球图”中马的毛色为枣红色,臀部晕染出的白色区域上亦绘枣红色斑点。

金乡县主墓出土带猞猁的骑马俑图

金乡县主墓位于今西安市东郊灞桥区,墓主为金乡县主和其丈夫于隐。年代为开元十二年(724 年),墓内出土有大量彩绘陶俑。其中有8件骑斑点马的彩绘骑马俑,由于这8 件骑马俑中的斑点马形象相近,故而仅选取一件说明。这件骑马俑形象为:一梳双髻的女性骑在红褐色的斑点马上,身后蹲坐一猞猁。马匹颈部和臀部涂白,上绘红褐色斑块,马鞍下垫豹纹障泥。

1966 年,西安市莲湖区制药厂唐墓出土一件三彩腾空马,现藏于陕西历史博物馆。此马四蹄悬空作飞奔状,通体施黄褐色釉,前腿上部和臀部釉色发白,其上有棕色斑点,马鞍下垫豹纹障泥。

《临韦偃放牧图》是北宋画马名家李公麟奉敕临摹的作品,现藏于故宫博物院。画卷左侧中部有一匹红褐色马,臀部白色区域上有深褐色斑点。此画原作系韦偃的《放牧图》,韦偃其人生卒年不详,《历代名画记》《唐朝名画录》等均记其善画山水、树石、鞍马等。杜甫曾为韦偃画作题诗,可知其与杜甫是同时代人,故原作年代大约是盛唐、中唐时期。

西安市莲湖区制药厂唐墓出土三彩腾空

李公麟《临韦偃放牧图》(局部)北宋

除具体年代不详的三彩腾空马,长安地区所见的斑点马形象主要集中在盛唐时期,与莫高窟和吐鲁番地区的斑点马形象相比,在表现手法上存在较大的差异。章怀太子墓中的斑点马形象,马身白褐相接区域晕染比较充分,颜色区分的界线不甚明晰。而金乡县主墓出土的这一批彩绘骑马俑,马身白色和红褐色区域之间缺乏过渡色衔接,显得生硬突兀,以至于在有些描述中将其形容为“从颈部至臀部铺了一大块有红彩斑块的毡垫”。

章怀太子墓壁画的作者应是当时官方的专业画师,属于将作监管理,其所绘壁画具有较高的艺术水平。金乡县主墓中塑造的彩绘骑马俑,应属专为皇室成员和功臣烧制的“东园秘器”。韦偃所绘的马群,聂崇正推测其是当时皇室苑囿中放牧的马群。由此可见,能够塑造斑点马形象的工匠一般多为皇室服务,可能皇室苑囿中蓄养有这种斑点马,所以工匠们能从其中汲取艺术灵感。

通过对吐鲁番地区和长安地区出土斑点马形象的梳理,可以发现,虽然斑点马在三地出现的时间都集中于盛唐时期,但具体年代有早晚之分。莫高窟第130 窟的斑点马形象出现于开元天宝年间,吐鲁番地区最早出现在武周时期,长安地区最早出现于神龙年间。据此推测,这种斑点马形象在吐鲁番地区出现的相对较早,之后沿丝绸之路传播到长安地区。莫高窟第130 窟中的斑点马形象,从其表现手法上来看,和吐鲁番地区更为接近,可能是由吐鲁番地区直接传入长安地区的。

三、相关问题研究

(一)斑点马可能是桃花马

三个地区出现同种类型的斑点马形象,无疑代表了图像模式在三地之间的传播与流通。而这种斑点马图像的题材是马匹,所以首先需要厘清的是:这究竟是何种马匹?

目前相关研究中,张静怡据其与丹丹乌里克木板画中马匹的相似性,指出可能是于阗花马;阿迪力·阿布力孜根据马匹身上的斑纹,认为可能是唐诗中记载的“五花马”,此外,还有学者指出是桃花马。

于阗花马形象,主要出现于丹丹乌里克遗址的木板画和寺院壁画中,传世书画可见宋代李公麟的《五马图》。目前资料中所见于阗花马均系白底黑花,本文所讨论的斑点马,在毛色和斑点分布上都和于阗花马明显不同,这种区别很难解释为不同地域对同一类马匹在描绘上的差异性,显然斑点马和于阗花马属于不同马种。

关于五花马的研究,主要争议在于对“五花”一词的理解上,一说认为是将马鬃剪成五瓣,一说认为是马身上旋毛的纹理,还有一说则认为五花指多花。将本文所论及的斑点马推断为五花马,就是把“五花”理解作多花。比较遗憾的是,这种说法目前尚缺乏明确的图像或文字记载,只能作为一种推论。

相较之下,桃花马的说法更为可信。早在汉晋文献中,桃花马亦作“桃华马”、“駣华马”,指的是黄白杂毛的马。北周庾信《燕歌行》:“桃花颜色好如马,榆荚新开巧似钱。”到了北周时期,人们对桃花马的理解出现了变化,开始将马匹的毛色和桃花的颜色进行联系。敦煌文书S.5637:“其马乃神踪骏骤,性本最良,色类桃花,目如悬镜。”元代马祖常《桃花马》:“白毛红点巧安排,勾引春风上背来。”今《汉语大词典》对桃花马的解释为:“名马,毛色白中有红点的马。”由此可见,北周以来的桃花马,指的是毛色白中有红点的马。莫高窟第130 窟壁画中所见的斑点马,颈部与臀部施白区域有红褐色斑点,可能就是桃花马。

在吐鲁番出土文书中,常见马匹“两怗散白”的记载:

No.295-Ast.Ⅲ.3.07-08.

4、一匹留草十五岁近人颊古之字两怗散白耆痕破八寸次下肤近人膊蕃印押

13、一匹赤敦十二岁近人颊古之字近人耳鼻决近人腿蕃印两怗散白次肤押

18、一匹赤草十九岁远人耳秃近人鼻决近人颊古之字近人腿膊蕃印两肚烙盤两怗散白次

19、肤押

29、破次肤押

32、肤押

33、一匹乌留草十七岁近人颊古之字近人腿膊蕃印两怗散白耆破四寸次肤押

42、一匹紫草六岁带星近人眼霞口散白近人颊古之字两怗散白近人腿膊印

43、三蹄白次肤押

45、一匹留草十五岁近人耳决远人耳鋺近人颊古之字并有山字近人腿膊烙盤耆破

46、两怗散白次肤押

54、一匹赤草十二岁带星鼻痕一道白两怗散白近人腿膊蕃印痕上破三寸次肤押

62、一匹赤草十四岁玉面连呰白近人颊古之字近人腿膊蕃印两怗散白次肤押

65、一匹赤草十五岁近人颊古之字近人腿膊蕃印两怗散白次肤押

76、押

马伯乐将“两怗散白”解释为:身体两侧有白色斑点。由于斑点马本身的毛色和斑点颜色接近,如果将红棕色斑点视作马本身的毛色,那么身体两侧的白色也就成了分散的白色斑块。这批文书中毛色为“赤”的马匹,再加上两怗散白的特征,和阿斯塔那墓中发现的斑点马形象非常吻合,这可能是吐鲁番地区对桃花马花色的一种特别描述。

波斯马中有一种与斑点马相似的马匹,其皮毛上有“玫瑰花瓣”状的红斑。伊朗裔法籍学者阿里·玛扎海里认为,中国早期获得的汗血马可能就是这种皮毛上有红斑的马匹,并指出鲁斯塔姆的坐骑即此种马。在波斯史诗《列王纪》中,有与鲁斯塔姆战马的相关记载:

“一匹白马轻捷地走过他的面前,

……

马身后的马驹与母马相仿,

……

马驹全身布满了许多红色斑点,

像藏红花的底色上撒满红色花瓣。

……

它名为拉赫什,它红毛上有白点,

……

探出巨掌压在红色的马驹背上。”

鲁斯塔姆的坐骑拉赫什是匹红毛马,身上有白色和红色斑点。但是史诗中又说拉赫什和母马相仿,相仿的是毛色还是其他无法判断。故而,波斯马中这种和斑点马相似的马匹,有可能是桃花马,但由于缺乏图像资料,目前只能作为一种推测。

桃花马和于阗花马都属于广义斑点马的范畴。桃花马此前仅见于文字记载,莫高窟第130窟中的斑点马形象则为之提供了可能的图像参考。吐鲁番出土文书中的相关记载,证明吐鲁番地区可能存在桃花马,而波斯地区是否有桃花马,还有待于更多的考古资料来证明。

(二)斑点马形象出现与消失的时间

东晋时期,吐鲁番地区已经开始随葬风格古朴的彩绘木马俑,墓葬中纸画和墓室壁画中的马匹形象在艺术风格上与之相似。1964 年阿斯塔那13 号墓出土一件纸画,画面左下角是一马夫持鞭站在一匹装饰华丽的马后,马身漆黑。此马画法拙朴,马腿部分仅用一根墨线示意,但是却特意表现出前胸和臀部的白色区域,这让人不禁联系起盛唐时期的斑点马形象。这件纸画说明,吐鲁番地区的人民,在东晋时期的艺术创作中已不满足于仅表现马身上的装饰,而开始有意识地表现马匹皮毛上的花纹。

阿斯塔那13 号墓出土纸绘墓主人生活图(局部)

随着中原文化的西渐,吐鲁番地区墓葬中的泥俑逐渐取代木俑,并发展至武周时期达到兴盛阶段。阿斯塔那墓地中所见的斑点马形象,自武周时期出现,延续到开元天宝年间,这个发展历程和泥塑马俑的兴起密切相关。

斑点马形象在中晚唐时期逐渐消失,与当时政治格局变化引起的丧葬观念的转变密切相关。

自贞元8 年(792)始,唐朝在吐鲁番地区的统治受到吐蕃威胁,直至贞元19 年唐西州彻底沦陷,后吐蕃和回鹘对吐鲁番地区又展开反复争夺。高昌回鹘政权建立后,吐鲁番地区的书面语言、宗教信仰等也都出现了明显变化。伴随唐朝势力的退出,延续了五百余年的阿斯塔那古墓群不再沿用。统治阶级族属变化引起了丧葬观念转变,故而本地区随葬品中载有斑点马形象的唐式泥俑、绢画也消失了。

长安地区斑点马形象的消失,可能和安史之乱后大唐国势由盛转衰有关。社会风气转变导致人们审美情趣发生变化。一方面,“安史之乱”平定过程中和之后很长一段时间内,唐朝境内出现了对胡人的攻击和对胡化现象的排斥。斑点马作为西域名马,其形象本身就带有一定的胡文化元素,自然不像盛唐时期一样流行。另一方面,因经济制度本身存在的弊端、战乱和自然灾害等原因,唐中晚期经济衰退,这导致人们对工艺品艺术高度的追求也相应有所下降,工匠们可能也再无闲情逸致通过马匹毛色的纹理,去表现异域神骏。章怀太子墓壁画中的斑点马形象和金乡县主墓中的斑点马俑,都属精品之作,无不彰显着盛唐的风华和气度。中晚唐后内忧外患不断,墓葬所出器物虽多为盛唐时期的延续,但气派上大不如前,陶俑也趋于纤小繁缛。

(三)吐鲁番地区和长安地区的马匹流通

图像传播是文化交流的外在表现,通常依托于粉本或实物的流通。伴随斑点马形象的流传,应当存在实体马流通的情况。吐鲁番地区的斑点马形象出现在莫高窟,乃至长安地区,很可能是马匹流通带来的结果。

吐鲁番地区产马,早在《梁书》中已有记载:“高昌国……出良马、蒲陶酒、石盐。”为避免马匹被贼寇掠夺,高昌人将“国中羊、马,牧在隐僻处。”唐灭高昌后获得“户八千,口三万,马四千。”王素推算早期每户有马约零点五匹,比例很大。据出土文书与账目的相关记载,王素还指出“高昌各郡县都养马,品种繁多。”

高昌王国时期,吐鲁番地区和中原王朝来往密切。麴嘉曾向北魏进献名马:“于后十余遣使献珠像、白黑貂裘、名马、盐枕等。”其子麴坚执政时,又向南朝梁政权献马:“大同中,子坚遣使献鸣盐枕、蒲陶、良马、氍毹等物。”由此可知,在向中原王朝朝贡时,名马是麴氏高昌的重要选择。

唐朝统治者深知马乃“甲兵之本、国之大用”,故而热衷于引进胡马以改良马种、充实坐骑,在边区设置“互市监”、“市马使”等,此外还派遣官员到遥远地区寻求良马。太宗即位,高昌国最早来唐廷朝谒,贞观四年麴文泰又亲自来朝。由于唐朝统治者对胡马的追求,故而吐鲁番地区富有特色的马匹,应是朝贡中重要的一种方物。

西州回鹘时期,吐鲁番地区依然将良马作为进贡的重要物产。P.3552《儿郎伟》:“西州上拱宝马,焉祁送纳金钱。”这首唱词大致属于895 年末,其中“西州”应指西州回鹘,唱词表明其向归义军政权或是中原王朝进贡宝马。

除贡马外,唐帝国还经常从西北草原民族那里交换与购买马匹,高昌国的良马应是其中之一。“绢马贸易”下骏马与丝绸的交换,满足了西域贵族的奢侈,也带来了东方马政的兴旺。在麴氏高昌灭亡后,吐鲁番地区纳入唐朝版图,当地的名马更是可以源源不断地运送到长安地区,成为唐朝权贵的坐骑,这从斑点马形象所出墓葬的等级也可见一斑。而莫高窟壁画中出现的斑点马形象,说明敦煌正是斑点马从吐鲁番运往长安的重要传输站。

此外,在吐鲁番地区和长安地区的唐代墓葬以及莫高窟唐代壁画中,也出现了于阗花马的形象,这从另一个角度证明了西域马匹向中原地区流通的普遍性。

结语

吐鲁番地区虽然与长安地区相隔万里,但是其间的文化经济交流络绎不绝。在交通路线上:从长安经河西走廊到敦煌,过玉门关到伊吾,再沿天山南麓可抵达吐鲁番地区,此路线即丝绸之路北道。在政权属性上:西汉时,中原王朝第一次征服了吐鲁番地区;贞观十四年(640 年)太宗灭麴氏高昌王国,设西州。在人口构成上:高昌王国已经是以汉族为主,阿斯塔那古墓群埋葬的绝大部分也是汉族人。

高昌王国时期,吐鲁番地区就与中原王朝保持着密切联系。麴氏高昌灭亡后,吐鲁番地区成为唐帝国的一部分,其间联系更为紧密。

吐鲁番地区出土斑点马形象的墓葬,蕴含有丰富的中原文化因素。72TAM187、72TAM188和Ast.ⅲ.2 均为带有天井的斜坡墓道土洞墓,其中天井之制盛行于长安地区隋唐时期墓葬,吐鲁番地区大约是在武周时期开始流行,显然是受到中原的影响。72TAM187、72TAM188 出土了一批珍贵的绢画,包括《彩绘侍女弈棋图》《彩绘仕女图》《彩绘双童图》《彩绘牧马图》等,在线条与赋彩上继承了战国以来中华绘画传统,这种艺术风格的作品也见于初盛唐时期的中原地区。周昉、张萱笔下的贵妇就与绢画中的侍女高度相似,充分展现了唐文化的西渐及对当地艺术文化的影响力。

长安地区出土斑点马形象的墓葬,包含了大量西域文化因素,展现了唐帝国对外来文化的兼容并蓄。仅就高鼻深目的胡人形象,在章怀太子墓和金乡县主墓中就发现不少,章怀太子墓壁画中有胡人使臣、胡人马球手、胡人门吏等,金乡县主墓壁画中有胡人驼夫,随葬品中有胡人牵马俑、胡人牵驼俑、胡人骑驼俑、胡姬俑、胡人戏弄俑等。此外,章怀太子墓壁画中的马球运动源于波斯,经由中亚地区传入。

在交往与贸易的往来中,人们秉持着宽容友善的心态,不同地域的文化又因为各种因素相互汲取养分,极大地促进了文化的交流与东西文明的共同进步。斑点马形象在三地出现也绝非偶然,其从图像上反映了敦煌和吐鲁番地区、长安地区的文化交流,再现了中原文化和西域文化的碰撞。莫高窟第130 窟壁画中的斑点马形象,仅是古代文化交流中的一个点,无数个这样的点的联结便构成了丝绸之路上巨大的文化交流网。