新疆史前考古遗存中人偶崇拜及相关问题初探

□ 刘维玉

小河墓地采集、出土的木雕人像

人类具有精神自救的本能。当无法用逻辑解释身处的世界,无法摆脱疾病、死亡和灾祸的困扰,便祈求有强大的超自然的力量来帮助化解,以获得心理慰藉和解脱,于是产生了灵魂观念。最初,万物有灵,一切自然物皆有可能因某种特质被原始先民视为具有灵性而加以崇拜。当人类思维发展到更高阶段,灵魂不灭观念的产生孕育出了祖先崇拜文化,祖先崇拜的重要具象——人形神偶也就此产生。本文试图结合新疆史前(个别到汉代)考古遗存中采集、出土的人形偶像,通过对其类型、功能和象征的分析探讨原始社会人偶崇拜的文化意识和精神内涵。管见所及,请方家正之。

一、大型人偶——祖先崇拜的具象

一般认为,人形神偶的出现源于萨满文化中祖先崇拜的观念。人死后既能灵魂不灭,为那些首领、英雄、萨满等对氏族做出过贡献而为人崇敬的逝者制作偶像为替身或容器,使先祖或神祇的灵魂依附其上,偶像便能产生神力,继续护佑族人。

1934 年,瑞典考古学者贝格曼在罗布泊地区小河墓地发现3件木雕人像,高度134—158 厘米不等,做工粗糙,体现出一种自然主义风格。其中2 件为女性形象,1 件为男性形象。由于雕像尺寸过大无法放入棺木,贝格曼推测他们是作为神灵与整座墓地发生关系而不与任何特定的棺木发生关系的物体。2002 年,新疆文物考古研究所对这一青铜时代文化遗存进行调查发掘时采集到3 件木雕人像,高度都在2 米以上,最高一件达3 米。每件均由一根胡杨木雕成,上段雕出人形,下段是细长的基柱,最底部是略为宽大的基座。其形制与萨满教中象征卫士或守护神的人形神偶之一——望柱形偶相似。可见这些出自墓表的大型木雕人像,并不针对某座特定墓葬,而是作为氏族祖先或神灵的依附体,守护整座墓地。与小河墓地类似,同样出自墓地表面的人形雕像,当属主要分布于北疆草原地区的墓地石人。这些立于墓冢东部,面朝东方的雕像以石为材,雕刻出人的形象。从雕刻工艺、人物形象等分析,其年代早至青铜时代,晚至五代辽宋时期。

由于本文主要探讨史前遗存,故只涉及青铜时代至早期铁器时代的早期石人材料。早期石人雕刻古朴,注重表现面部轮廓,仅有少量刻划出手臂。有男女之分,一般以上唇两撇髭须代表男性,无髭须或颈下、胸部饰倒三角纹意示女性。另有个别手持镰刀的石人形象,被认为与农业崇拜有关,镰刀象征农作物丰收,这类石人可能代表农业保护神。欧亚草原地区自古便是萨满崇拜流行之地,早期墓地石人形象所蕴含的无疑是萨满文化中祖先崇拜的精神内核,人们以坚硬不朽的石头为材,雕琢祖先和保护神的偶像,期待它们能永恒矗立,守护一方。

手持镰刀的石人形象

二、随葬人偶——内涵多元的灵魂象征

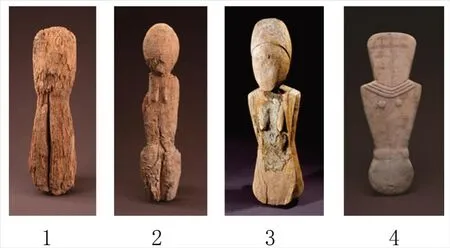

相较于大型人像,史前墓葬中随葬的人形雕像数量更多,种类各异,所承载的思想也更为复杂。位于罗布淖尔湖西北、孔雀河北岸的古墓沟墓地,是与小河墓地考古文化相近的一处青铜时代遗存,1979 年新疆社会科学院考古研究所在此发掘墓葬42 座,出土6 件人形雕像,其中2 件制作简单,只粗具人体形象(下图1);1 件刻划出脸型和帽饰,但不明性别;另3 件雕琢细致,均为女性形象。其中1 件为石雕,出自M18。像高27.5厘米,以大理石雕琢出头、肩、腰等身材曲线。面部未作刻划,绘有黑色横竖线条。颈部三道折线纹代表项饰,胸部用圆凸点表示双乳(下图4)。相较于其他部位的简省,对女像项饰和腰带的着意刻划显然另有深意。在普遍随葬骨、木制品的古墓沟墓地,该雕像材质也较特殊。另2 件为木雕人像,其中1 件出自M20,高44.5 厘米,对发辫、胸部、丰满的臀腿部进行了精心刻划,以凸显其女性特点(下图2)。M20 墓主为女性,其泥壳木棺的墓葬形制和丰厚的随葬品均殊异于其他墓葬。另1 件木雕女像出自M12,高57 厘米,利用整块木材雕出人形轮廓,通体涂红色,头戴尖顶帽,发辫垂拉颈后。以墨线勾画眉、眼、嘴,腰部收束,胸部凸显双乳(下图3)。M12 墓主亦为女性,发掘者从其腰间环绕的骨管、绘红彩的棺木内壁、随葬品最为丰富等迹象分析,墓主很可能为一女性萨满。

古墓沟墓地出土的人形雕像

另据斯坦因《亚洲腹地》中所述,1915 年,其在库鲁克河边的几处墓葬中发现了几具人形雕像,其中墓L.S.6 中女尸的头部左侧有一件女子石像,没有四肢,但雕得很好。头长而窄,大鼻子,下颌长而尖,头戴圆形平顶窄帽,头发直着朝后梳,在脑后比较低的地方梳成平髻。没有脖颈,乳房下垂。高约11 厘米;在L.T 墓地中采集到一件木雕女子像,高约73 厘米;在L.Q 墓地尸体脚边发现一具木质女性雕像,没有四肢,脸上没有五官,但肩后是小尾巴状的头发。头过大,乳房小而尖,细腰。涂成红赭色。高70 厘米。从斯坦因介绍的情况看,这些女性雕像的风格与古墓沟墓地出土的木雕女像相似,很可能是同一类文化性质的遗存。纵观罗布淖尔地区迄今发现的史前随葬人像,女性形象占大多数,这与早期原始社会对女性生育力的崇拜及由此导致女性在氏族内地位显重(如萨满)关系甚密。同时,母爱的本能使人容易对女性产生信赖、希望的情感,因而“祖先崇拜最初是从女性开始的,因此,人们自然地把自己的祖先塑造成了女性神祇。”古墓沟M18 中出土的石雕女像,可能就是基于祖先崇拜而想象出的,保护死者的女神偶像,是神居于世的象征;而M20、M12 出土的木雕人像,情况则相对复杂。M20 独特的墓葬形制和丰厚的随葬品使人联想到小河墓地那位因生育特别多的子女而地位超然的“老祖母”,而墓中随葬的那具女性雕像似乎也格外强调生育能力——双乳垂长,臀腿肥硕。

那么,这具雕像所刻划的究竟是祖先神灵还是墓主本人的形象?是保护逝者灵魂的神偶还是逝者自身灵魂的载体?同理,M12 中的木雕女像头戴尖顶帽,通体涂红,它是同骨管一样作为这位女萨满施法、通灵的道具,在萨满死后随主下葬,抑或也是墓主本人灵魂的依附,通体涂红是为这具偶像注入生命力,希望萨满能够灵魂不朽,荫庇后人?——倾注人类丰沛情感的偶像,往往具有相对复杂、多元的内涵和象征意义,需要我们从不同角度去解读。

在流行女性神偶的罗布淖尔地区以东的哈密盆地,焉布拉克、艾斯克霞尔南等几处早期铁器时代墓群中以突出刻划男女生殖器官为特点的人偶形象占据主流。有的墓葬中只随葬单一的男性或女性人偶,有的墓葬中则出现了男女人偶成对随葬的现象。焉布拉克墓群M75 出土两件高约20 厘米的木雕人像,为一男一女,用圆木削成简陋的头部,五官用小戳点表示,服饰与真人无异。女像着毛织长裙,男像头戴尖顶毡帽,穿毛织裤,腰间皮带上挂小皮鞘,内装小铜刀、铜锥等日常用品。供奉成双男女祖先神偶的习俗,在北方萨满文化中并不鲜见。鄂温克族的始祖神“舍卧刻”,其形象之一便是以一种叫“哈卡尔”的树刻成人形,一男一女,有手、脚、耳、眼,还有用鹿和猂皮做成的衣服。结合M75 多人合葬的葬俗推测,两具雕像可能为该家族的祖先神偶。

艾斯克霞尔南墓群中也出土两对男女雕像,其中一对为木质,刻出完整的人形躯干,用点、线表示五官,上肢短小,着意刻划生殖器以区分性别。另一对人偶为陶质,根据图片显示,其制作粗糙,只简单塑出人体形象,其中一件头部近方形,另一件头部近三角形。无性别特征。根据民族学家凌纯生先生在上世纪三四十年代对松花江下游赫哲族的调查,赫哲族的祖先偶像为两个木偶,一男一女,男子平头,女子尖头。萨满文化具有相通的精神,依此类推,这两件陶偶也应为一男一女,是墓主所在家族或氏族的祖先偶像。

还有一类随葬人偶,亦不突出性别特征。如上文提及古墓沟墓地出土的三件木雕人像,以及哈密市亚尔墓地出土的木雕人像等,均只简单雕出人形轮廓,对五官、性别等细节完全不做刻画。在早已具有男女生殖崇拜意识的原始社会,这一类弱化性别的人像也值得注意。它们所代表的,可能是更为抽象的灵魂替代物,如同罗布淖尔地区一些女性雕像不对面部进行刻画一般,人们更注重精神信仰与情感寄托,或者说更注重神偶的神性与功能,而对信仰、寄托的对象则没有特殊需求和指定。这与下文将提及的另一类人形偶具有相似的内涵。

三、小型人偶——辟邪、驱凶的护身符

据《丝绸之路草原石人研究》统计,在天山以北的奇台西地、呼图壁和阿勒泰切木尔切克墓群,曾收集或出土过几件“随葬石人”,但不同于古墓沟墓地出土的石雕女像,这类随葬石人体型很小。切木尔切克随葬石人高26 厘米,在刻石上部雕刻出帽饰及人的面部;西地石人残高12 厘米,在锥状刻石上浮雕出人面;呼图壁石人高32 厘米,刻石为小石棒状,在上中部刻出头、脸、手臂等,两臂屈于腹,做抚腹状。据王博先生等对石人面部雕刻风格、技法的分析研究,认为以上三处随葬石人同属早期铁器时代遗存。而制作此类小型石人的目的,是为便于携带。在新疆周边草原地区发现的同类石人中,有的还钻有小孔,便于穿绳,或有盛装石人的小袋。可见其作为代表祖先神灵的护身符,墓主生前随身携带,后随墓主下葬。无论对生者或死者都有保护的含义。

呼图壁石人

小河墓地出土的木雕人面像

此类易于随身携带或佩戴的小型人形雕像,小河墓地亦有发现,为大小不超过10 厘米的木雕人面像,通常置于墓主胸、腰或髋部位置。其制作精细,在椭圆形的人面上以浮雕的手法夸张地雕刻出五官,眉弓高凸,眼窝深陷,内嵌两颗小白珠做眼珠;鼻子大而高耸,鼻梁上横搭7 道细线绳;露齿状,用截断的白色羽管做成“牙齿”。人像表面还粘贴一层很薄的皮状物,涂成红色。在前额和面部边缘钻孔穿绳。对于此类奇特夸张的雕像,笔者的观点是,其外观酷似缩小版的面具,而面具在萨满文化中地位特殊,不仅是萨满进行神事活动时的必备神器,也作为神灵的载体而为人供奉。《萨满艺术论》中便将面具形神偶作为人形神偶的其中一类加以划分。但相对于其他神偶,面具数量稀少且更具神圣性,故一般族人不可奉祭传用。小河墓地发掘墓葬上百座,出土木雕人面像者只占少数,可见其属于比较特殊的随葬品,与墓主的身份地位有关。据此推断,它们可能是作为氏族萨满面具这一特殊神偶的仿制品或替代物,以其比普通神偶更强大的神力来护佑这些身份特殊的死者。

古墓沟墓地曾出土过一件类似的木雕人面像,虽朽蚀严重,但人面特征清晰,额头、双眼、双耳均见穿孔。发掘者认为其原本系挂于墓主胸前。以此推断,小河出土的木雕人面像也有墓主随身佩戴的可能性。由此又引发出一个问题:它们是萨满特别制作,赐给这些身份特殊的人作祈福禳灾的守护神随身携带,之后随主下葬,还是专为死者制作,象征灵魂崇拜的神偶?通过人像鼻梁上横搭的7 道细线,以及“七”这个数字在古代遗存中更多体现古人的宇宙观和灵魂观来看,木雕人面像当属于后者。

地处吐鲁番盆地西部的托克逊县喀格恰克墓群是一处早期铁器时代遗存。墓群中出土1件木雕人像,在直径约3 厘米、刮去皮的树枝原木的一端刻出尖下巴,用墨色勾出眉毛、眼睛、鼻子、嘴。通高仅9.6 厘米。此类小木人在吐鲁番市交河故城北汉代贵族墓地中也出土4 件,利用圆或扁平状木头雕刻出人的头颈部分,用黑线勾画双眼,嘴唇涂红。通高7.5—12 厘米。两处墓地出土的人偶雕刻风格、人物形象、体型大小均相似,显示出一种地域文化的承袭性。但交河沟北墓群年代较晚,且有受到中原丧葬习俗影响的痕迹。这几件小型木雕人像,究竟是沿袭自古,作为祖先神灵的具象以求护身的神偶,还是功能类同中原地区当时已很流行的随葬人俑,值得商榷。

吐鲁番交河沟北墓地出土的小型木雕人像

四、“木尸”、木人——具体灵魂的承载

相对上述代表抽象的祖先或神灵,为驱凶辟邪、消灾祈福而制的人偶,在新疆地区史前还有一类特殊的人偶,其所承载的,则是当世某个具体的灵魂。据已刊出的资料显示,小河墓地有3座墓葬中所葬为“木尸”。其中两具为保存完整的裹皮木雕人像,高109—135 厘米,均用一块胡杨木简单雕出人的头、躯干和下肢,躯干两侧各加一根略弯曲的细木棍作双臂,再用一张基本完整的动物皮将木尸从前向后牢牢包裹。为求逼真,在木人前额和头顶位置穿缀一撮撮黑棕色毛发以表现发饰。其中一具左眼还植出细长的睫毛,另一具则镶嵌“假牙”,粘贴“假胡须”。木尸外裹斗篷,头上戴棕色圆毡帽,头下枕垫毛皮。腰部围一条毛编腰衣,足蹬短靿皮靴。右“手”握一根长红柳棍。随葬草编篓、羽箭。另有麦粒、粟、牛筋绳残段和麻黄草枝散置木人身体上下。另一具为真人头颅、双臂和木制躯干、下肢“组装”的尸体,长137 厘米。用一块窄长的带两根枝杈的木头制成躯干和下肢,再用一张带毛动物皮从前向后牢牢包裹。在头颅与木身的相接处,用一根长约2 厘米的木棍,一头插入尸体“颈部”,一头插入颅骨的枕骨大孔里。然后用动物筋绳和毛绳,穿过颈部前后的毛皮,两头再分别拴在左右颧骨上。尸体两臂并拢在木制躯干的两侧,肩部包裹的毛皮将双臂与木制躯干固定。墓主所着服饰和随葬品与上述两具木尸无异。

这一类“木尸”无疑是族内某个死者的替代物,是具体灵魂的依附体。而大费工夫为其制作的“假发”、“假牙”、“假睫毛”,与真人无异的随身服饰、葬式及葬俗,既是生者对逝者感情的宣泄和寄托,也是古人灵魂观的直接体现。另外,据刘学堂先生研究,“吉林珲春地方的一些信奉萨满的姓氏,要做一木雕人像或草把人偶陪葬,得暴病死亡者必行火葬,因之无尸下葬,这种情况下要做一模拟神偶代之入葬。这种习俗自然会让人与‘木尸’联系起来。”

在小河墓地2004 年的发掘中,几座形制特殊的泥棺墓引人关注,其墓主均为女性,木棺上部都有一木板室,室内随葬品中发现精心装扮的“小木人”,高约30—60 厘米不等,以胡杨木刻出头部和身体基本轮廓,身裹斗篷并以别针固定,系腰带,有的戴毡帽,有的带耳环、项链。此类制作精美的随葬木人在小河墓地只发现几件,从外形上看,除体型较小外,其与“木尸”相似,都有与真人无异的服饰装扮,似乎也在象征某个现世生活中真实存在过的具体的灵魂。而放置小木人的木板室也殊为奇特,有学者认为木板室是专门为小木人搭建的,因为在原始宗教艺术中,神灵世界的生灵也需要住房,小河墓地的木板房及放置其中的小人偶可能是逝者灵魂的象征。

以木人为灵魂载体这一观点无疑是正确的,但承载的具体对象是谁呢?随葬此类木人的墓主均为女性,以木人的形象看,这里的“逝者”并不适用于墓主本人。目前发现的几件木人装束各异,显然也不是抽象的祖灵替身。小河墓地未见合葬现象,这几具人偶是否有可能为墓主已逝至亲、家人的替身,随葬以陪伴墓主灵魂,也是笔者所思考的。

人偶崇拜是早期人类摆脱现实困境,寻求心理慰藉和精神寄托的情感表现之一。新疆地区发现的史前人形偶像多与墓葬相关,而丧葬礼仪是古人生死观及宗教信仰最直接的体现。“紧接死亡而来的丧仪,可以看作宗教行为的则例;对于不死的信念,对于生命的继续与幽冥世界的信念,可以看作信仰行为的原型。”在不同的丧葬仪式和文化背景下,人偶的风格类型、功能内涵或有不同,但其象征灵魂和守护的精神内核,体现出的有关灵魂不灭与重生的信念却是统一的。解读史前人偶,使我们仿佛能够聆听到生者与逝者、神灵的对话,目睹先民因生命而产生的极其复杂的情感,激发我们对生命奥秘的探索和灵魂哲学的思考。