农村劳动力工作转换的影响因素及其收入效应*

——基于CHIPS数据的分析

● 陈书伟

(河南财经政法大学公共管理学院,河南郑州 450046)

一、引言与文献述评

随着城乡一体化和城市化进程的加快,作为农村劳动力身份象征的农民工,遍及各类城市和各种行业,并且无论规模还是频率,其流动日益普遍和频繁。作为对我国现代化进程具有极为重要影响的特殊群体,农村劳动力工作转换及相应收入效应引起相关学者的广泛关注。农村劳动力工作转换可分为职业转换和地域转换。基于特殊的社会环境和制度变迁历程,我国农村劳动力的地域转换从时间上晚于职业转换,这是因为1978年以来的改革最先始于农村。农村生产关系的变革和生产力的释放,推动了农村非农产业的发展,乡镇企业于1980年代后期到1990年代中期如雨后春笋般崛起。与此相适应,农村劳动力“离土不离乡”,最先进行“务农向务工”的非农职业转换和流动。随着改革重心由农村转向城镇,和乡镇企业的整体衰落,地域转换与职业转换并行的农村劳动力流动现象涌现,并随着经济社会发展,其流动频率和规模呈快速扩大的趋势。

农村劳动力的非农流动和地域流动,在为产业协调发展、工业化进程、城市化进程及我国经济发展做出巨大贡献的同时(谭林等,2017;宋丽敏等,2018;程名望等,2018;常进雄等,2019;张建华等,2020)[1-5],也在很大程度上对其个人及家庭收入水平改善具有积极意义(白南生,2008;谢童伟等,2013;樊士德等,2019;葛永波等,2020)[6-9]。从整体来看,农村劳动力转移大幅度提高了农户家庭收入水平(史新杰等,2019;廖文梅等,2019)[10-11];从个体来看,劳动力转移对农民收入增长具有直接作用和正向影响(张宽等,2017;李谷成等,2018;刘晓丽等,2019)[12-14]。但也有研究认为,基于不同类型的工作转换具有不同的收入效应(魏下海等,2018;潘泽瀚等,2018;王静,2020)[15-17]。有学者认为,在经过初始流动以后,农村劳动力职业的再次流动多为水平流动(李强,2009)[18],这种流动的收入效应并不显著(严善平,2006)[19];由于劳动力市场的约束,农民工工作转换并没有带来收入的明显提升(明娟等,2015)[20]。但不可否认的是,工作转换提供了一个劳动力资源有效配置的市场机制(Perticara,2004;孙小宇等,2021)[21-22]。工作转换的因素及其收入效应相对较为复杂。部分学者围绕农村劳动力职业流动的类型、职业流动的频率、代际差异以及个体特征差异等,来分析农村劳动力职业转换及其与收入变动的关系,如,黄乾(2010)[23]利用城市农民工调查数据,探讨了农民工行业内和行业间的工作转换及其收入效应;马瑞等(2012)[24]基于对我国4省份296名农村进城就业人员的实地调查,对农村进城务工劳动力的职业流动及其与收入的关系进行了探讨,认为由于农村劳动力已经由过去被动式流动向主动式流动转变,因此工作变换次数与收入之间呈显著的正相关关系;孙敬水等(2019)[25]基于户籍、教育、职业及职务流动视角探讨了社会流动对居民收入不平等的影响;王宇等(2017)[26]基于社会资本理论,利用2012年中国家庭追踪调查数据,分析了社会信任与农村劳动力代际职业流动的关系;甄小鹏等(2017)[27]则从农村劳动力劳动异质性的角度探讨了农村劳动力流动对其收入变动的影响。

由上述文献分析可知,对于农村劳动力的工作转换及其收入效应的研究,由于研究者所选取的视角不同、或者所采用的方法不同,得出的结论也不尽相同。此外,已有文献研究多是基于某一角度的探讨,比如,户籍分割下工作转换行为的收入效应研究(邵敏,2018)[28]。而且对于农村劳动力工作转换的影响因素及收入效应,也大多是将其作为一个整体来探讨。无疑,已有文献无疑为后续研究提供了有益借鉴。

由于农村劳动力跨区域、跨领域工作转换已趋于常态化,职业转换和区域转换越来越多样化。基于此,下文从农村劳动力转换过程中所发生的职业转换和区域转换两个维度探讨不同类型工作转换的影响因素及其收入效应,以期进一步丰富劳动力工作转换及其收入效应的研究范畴,更好地为相应政策制定和个体的合理行为选择提供理论参考。

二、分析思路、变量设定及数据说明

(一)分析思路

工作转换的分析主要是基于工作搜寻理论。工作搜寻理论是有关在不充分信息条件下个体搜寻工作的行为分析。基于工作搜寻理论,个体搜寻工作的均衡点是保留工资,即个体所能接受的最低工资应不低于保留工资。根据效用最优理论,对于主动工作转换的劳动者来说,其进行工作转换是基于未来收入的预期贴现高于当前收入水平,抑或使家庭效用更高。预期的变现也是工作转换者工作搜寻成功的标志。然而,根据对工作转换的分类,主动工作转换也分基于职业发展、家庭需要和相对收入变动的工作转换三种类型,因此不能笼统地分析主动工作转换对收入的影响,要具体地基于主动工作转换类型与收入变动进行回归以分析它们之间的真实关系。

被动工作转换是指劳动者对于目前的工资待遇仍然满意,但由于工作单位状况或个人能力等原因,而不得不进行工作转换。因此,其搜寻工作的保留工资有可能低于现行收入,是被动工作搜寻行为。从理论上讲,被动工作转换可能会以遭受一部分收入损失为代价。

对于没有进行工作转换的劳动者来说,其收入变动情况主要有以下三种可能性。一是收入职业内水平变动,即没有发生收入的增长或降低。二是收入职业内向下变动。这种情况的出现多是由于单位或个人能力原因导致收入负增长,而劳动者又不愿意进行工作搜寻,选择继续呆在原单位而不流动。三是收入职业内向上变动。这种情况多是劳动者在一个固定时期内选择在同一家单位就职所带来的职业内收入增长,多与单位薪酬制度增长机制相关。

(二)变量设定

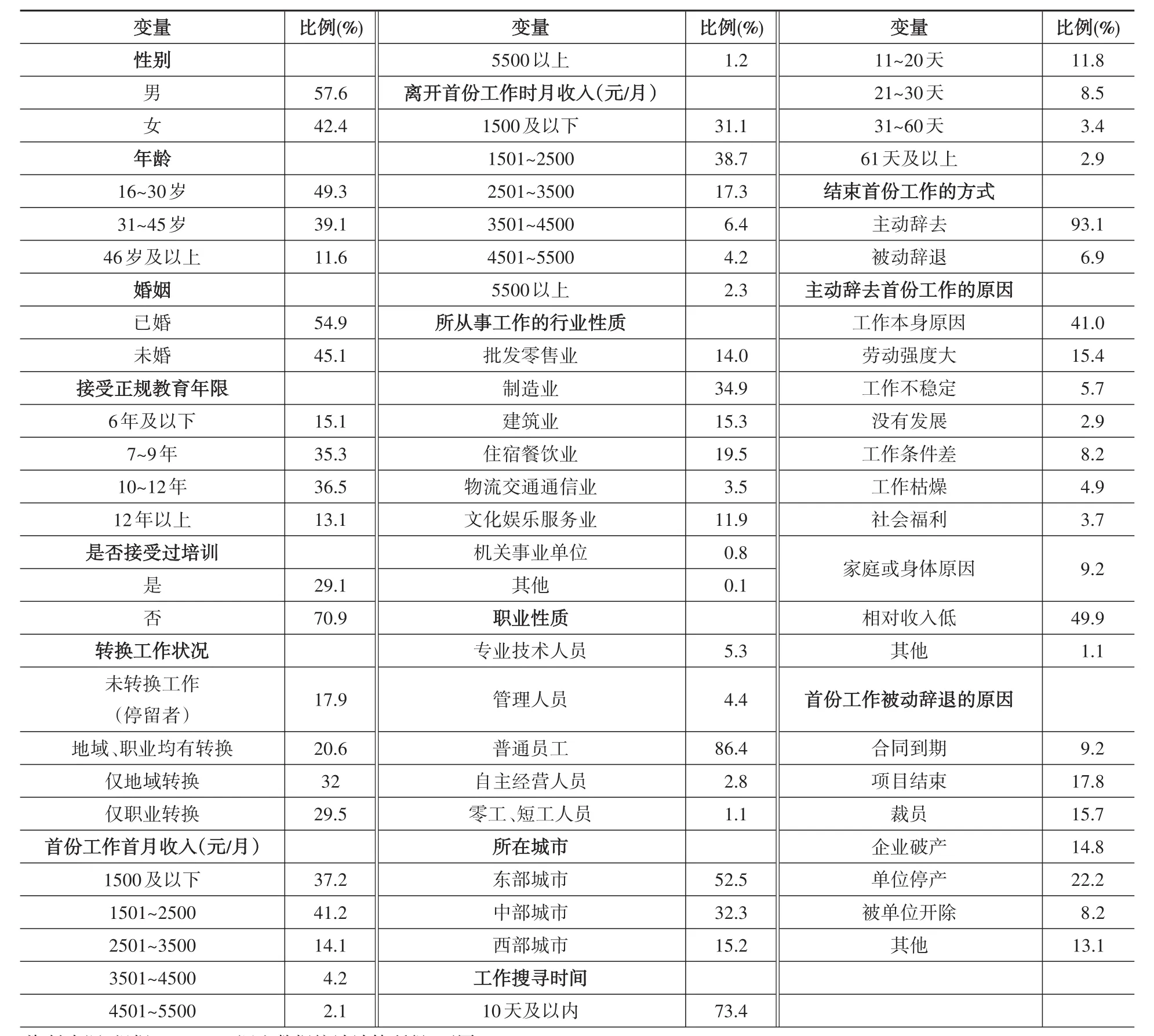

表1 变量描述性统计

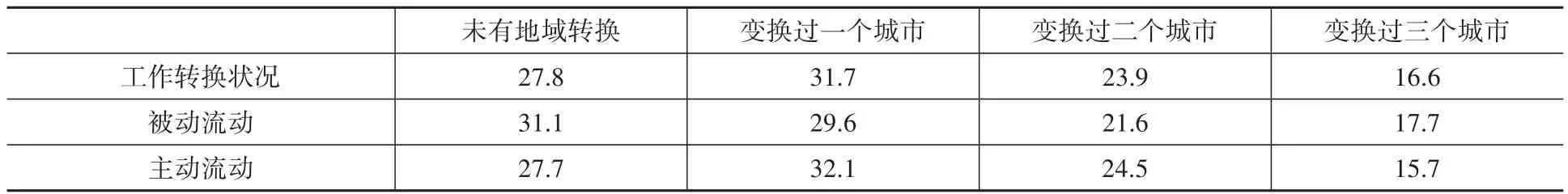

表2 农村劳动力非农工作转换状况及地域流动状况(%)

(二)农村劳动力工作转换的收入效应模型设定

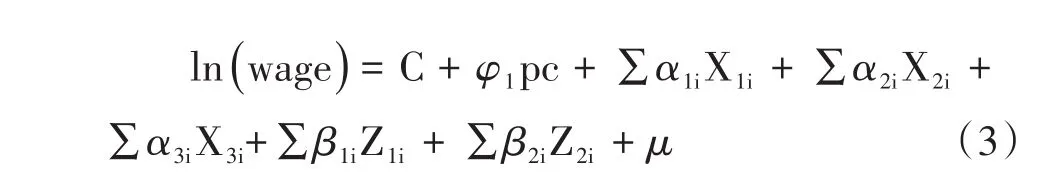

由以上分析可知,工作转换的收入效应主要受主动工作转换和被工作转换因素的制约,因此可采用Mincer经验方程来估计各因素对农村流动劳动力收入的影响。

式(3)中,C为常数项。pc为个人特征变量,通常为影响收入的一些个人特征如受教育程度、是否接受了培训、年龄等。X为主动工作转换变量,其中X1i为工作本身特征变量,如工作条件、福利状况等;X2i为家庭或个人原因变量,如返乡结婚、子女求学、照顾老人等;X3i为相对收入变动变量,如其他职业收入相对被调查者职业收入状况、其他区域相对被调查者所在区域收入状况等。Z为被动工作转换变量,其中Z1i为单位状况变动变量,如单位减产、单位破产等;Z2i为个人原因变量,如被开除、辞退或不能胜任目前工作等。φ1、α1i、α2i、α3i、β1i、β2i分别表示前述相关变量的回归系数,μ为随机扰动项。

此外,根据 Keith(1997)[29]的收入增长模型Δlnwi= δlnWi,0+ βΔXi+ei,构建如下工作转换的收入增长模型:

式(4)是对Keith公式的一种变形,用来衡量农村劳动力非农工作转换后的收入增长状况。工资增长状况用Δlnwi表示,为工作转换后与转换前的对数值之差;lnWi,0为农村劳动力从事非农产业,进行工作转换前的收入水平(通常用月收入表示)的对数值;Xi为系列特征变量,包括农村劳动力自身特征变量、首份非农工作本身特征变量、家庭特征和家庭需要变量、相对收入状况变量以及工作单位状况变量等;converi为虚拟变量,表示农村劳动力工作转换具体类型状况。η、γ、δ分别为回归参数;εi为残差项。

四、实证分析

(一)农村劳动力工作转换影响因素实证分析

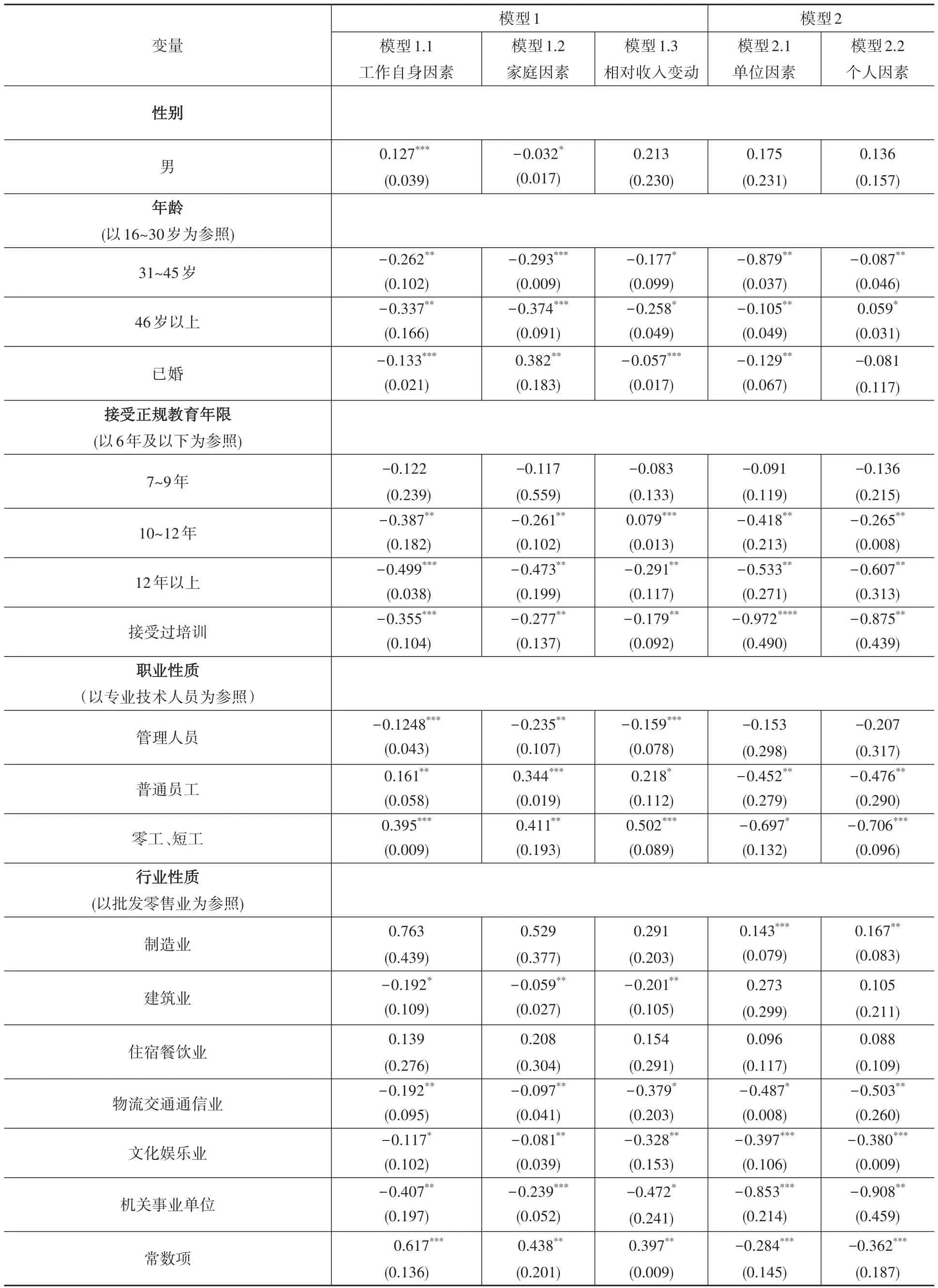

具体的回归结果见表3。表3中模型1和模型2分别是指主动工作转换和被动工作转换。模型1包括模型1.1、模型1.2和模型1.3,它们分别是基于工作本身原因的主动工作转换回归结果、基于家庭因素的主动工作转换回归结果和基于相对收入变动的主动工作转换回归结果;模型2包括模型2.1和模型2.2,它们分别是基于原单位状况变动的被动工作转换回归结果和基于个人能力原因的被动工作转换回归结果。

表3结果显示:性别对农村劳动力非农工作转换的影响主要体现在工作自身因素和家庭因素两方面。就工作自身因素而言,男性进行主动工作转换的可能性在1%的水平下显著高于女性;而就家庭因素而言,男性进行主动工作转换的可能性则在10%显著水平下低于女性。这是因为男性在劳动力市场上相对于女性更具有优势,工作条件、社会福利、工作稳定性等工作自身因素可以作为备选条件;女性则多以照顾子女、老人和家庭为首选。但是,性别对基于相对收入的主动工作转换和被动工作转换的影响不显著。

表3 农村劳动力工作转换影响因素的回归结果

年龄对工作转换的影响以16~30岁这个年龄段作为参照组。由回归结果可知,年龄对主动工作转换和被工作转换的影响均显著。出于个人原因的被动工作转换在46岁以上年龄段中更为显著。除此之外,年龄与农村劳动力非农务工工作转换成反比,即年龄越大,进行工作转换的可能性越低。

婚姻状况对工作转换的影响就实证结果来看,因家庭因素而进行的工作转换,在已婚农村劳动力中要大于未婚农村劳动力。这可能是因为已婚农村劳动力需要更多地照顾子女、老人和满足家庭需要;相对来说未婚农村劳动力的羁跘与牵挂则较少。工作自身原因与相对收入变动对工作转换的影响,在已婚者要低于未婚者。这可能因为就物质方面已婚者家庭责任大于未婚者,另一方面也与已婚者趋向于稳定的工作有关。

受教育年限对工作转换的影响以6年及以下受教育年限为参照。从回归结果来看,受教育年限对工作转换的影响表现不同。总体来看,在10~12年受教育年限中基于相对收入原因的工作转换其影响系数为正且影响显著,除此之外,其他受教育年限变量的回归系数都为负;但7~9年受教育年限其影响不显著。其他受教育年限组其影响均在1%、5%或10%显著水平上显著,这说明农村劳动力非农工作转换意愿总体上随受教育年限的增加而降低,受教育年限越长,倾向于工作转换的可能性越小。这可能是因为对于受教育年限较长的劳动力来说,工作条件较好、工资待遇水平相对较高,受家庭因素的影响较小。此外,受教育年限较长的劳动力受单位或个人因素的影响也较小,因此其被动转换工作的可能性也相对于受教育年限较短的劳动力要小。参与培训是人力资本

的又一重要特征。在非农务工单位接受过培训的农村劳动力进行工作转换的可能性要显著小于未接受过培训的农村劳动力。这说明单位所进行的专有性人力资本培训不仅有利于提高务工劳动力的人力资本,而且可以有效提高农村劳动力单位就业的稳定性。

职业性质对工作转换的影响以专业技术人员为参照。就主动工作转换而言,管理人员要低于专业技术人员,而就被动工作转换而言,其差异性则不显著。这可能是因为两者虽然同为较高级别职业人员,但专业技术人员人力资本深化度要高于管理人员,其工作搜寻期也较管理人员要短,相对更易于进行主动工作转换。而普通员工类职业和短工、零工类职业,无论是主动工作转换还是被动工作转换,其倾向都要高于管理类职业和专业技术类职业。这可能与普通员工类职业和短工、零工类职业大多为非正规就业、工作不稳定有关。

以批发零售业为参照进行考察,可发现行业性质对工作转换的影响有所不同。制造业与批发零售业性质在对主动工作转换的影响方面没有显著差异,而就被动工作转换而言,在制造业进行被动工作转换的倾向要高于批发零售业。这可能是由于制造业虽然与产品紧密相关但制造业多为中小企业,出于单位和个人原因的被动工作转换可能性更大。在建筑业,进行主动工作转换的倾向要显著小于批发零焦业,且与被动工作转换两者没有显著差异,原因可能是建筑行业的农村劳动力其年龄较之在批发零售业从业的农村劳动力要大,因而进行主动工作转换的倾向较小。在住宿餐饮业无论是主动工作转换还是被动工作转换,与在批发零售业没有显著差异。而对于在文化娱乐业、物流业、交通和通讯业,尤其是机关事业单位工作的农村非农就业劳动力来说,则愈发没有工作转换的倾向。

(二)工作转换收入效应的实证结果分析

无论是主动工作转换还是被动工作转换,其转换情况都可以分为三种类型:一是地域职业均有转换;二是仅有地域转换;三是仅有职业转换。对于职业,可根据职业声望与社会地位对职业层次进行划分,从低到高排序依次为:零工短工类职业、普通员工类职业、管理类职业和专业技术类职业。相应地,职业转换的类型又可以分为三种,即:职业向下转换、职业向上转换、职业平等转换。

对于地域,以城市类型为主、兼顾城市隶属区域进行综合考察。具体来说,将城市划分为省会(直辖市)、地级市和县级城镇,将城市隶属区域分为东部地区、中部地区和西部地区。基于此,地域转换类型可以区分为向上转换、向下转换和平行转换三种。向上转换包括以下几种情形:由县级城镇向地级市或省会城市(直辖市)转换以及由西部地区同类型城市向中、东部地区同类型城市转换;向下转换指由省会城市(直辖市)向地级市或县级城镇以及由东部地区同类型城市向中、西部地区同类型城市转换;平行转换指在同一属性地区同类型城市之间的转换。

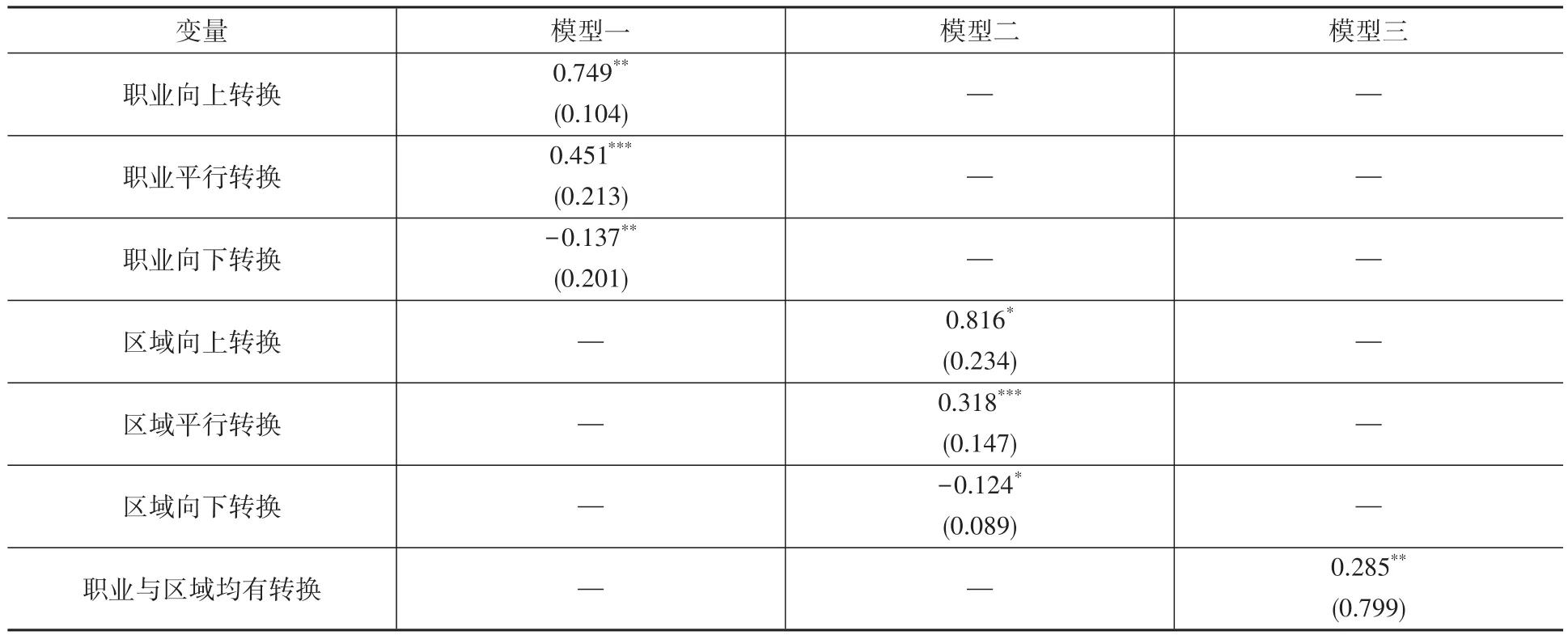

由于将职业转换和地域转换结合起来可以划分的工作转换类型比较多(可分为九种),为简便起见,这里仅笼统地对地域、职业均有转换作整体分析。亦即,据此分析这些工作转换对收入的影响。表4给出了工作转换对收入增长影响的估计结果。表中的模型一是仅有职业转换状况的回归结果;模型二是仅有区域转换状况的回归结果;模型三是既有区域转换也有职业转换的回归结果。

表4 工作转换对收入增长影响的估计结果

各回归项均以未发生过工作转换(即既无职业转换也无区域转换)为参照。从表4中的回归结果可得,模型一控制了区域的转换,职业向上转换和职业平行转换对收入增长的影响均显著为正,说明相对于职业未发生变动,职业向上转换和职业平行转换将使农村劳动力非农务工获得更高的收入;而职业向下转换在5%水平上显著且系数为负,说明相对于职业不变,职业向下转换带来的是收入的下降。模型二控制了职业的转换,区域向上转换和区域平行转换对收入增长的影响均显著为正,说明相对于区域未发生变动,区域向上转换和区域平行转换将使农村劳动力非农务工获得更高的收入;而区域向下转换在1%水平上显著且系数为负,说明相对于区域不变,区域向下转换带来收入增长的下降。模型三的分析结果表明同时发生区域转换和职业转换,相对于职业和地域均未发生转换,其对收入增长的影响在5%水平上显著且系数为正。说明从总体来看,职业和区域均发生转换会带来收入的增加。

五、结论与启示

(一)结论

采用2013年CHIPS调查数据,基于实证探讨影响农村劳动力工作转换的因素,并在此基础上,采用Mincer经验方程和Keith的收入增长模型,从职业流动和地域流动角度,探讨了工作转换的收入效应。从总体来看,农村劳动力在非农领域的就业中,有着较为频繁的工作转换,这种转换既包括区域或城市的变动,也包括职业的变动。

首先,将这种工作转换区分为主动工作转换和被动工作转换,主动工作转换又基于工作本身、家庭因素和相对收入变动分为三种;被动工作转换又基于单位因素和个人因素分为两种,分别考察了农村劳动力的性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、接受培训状况、职业性质、行业性质等因素对其工作转换的影响。

其次,对农村劳动力非农就业的转换基于区域和职业两个维度区分为四种类型,即,区域与职业均无转换、仅有区域转换、仅有职业转换和区域与职业均发生转换。以区域与职业均无转换为参照,分别考察区域转换、职业转换、区域与职业均发生转换对农村劳动力非农就业收入增长的影响。研究发现,职业向上和平行转换、区域向上和平行转换、以及职业与区域均发生转换对非农就业收入增长有显著影响;而职业向下转换和区域向下转换对非农就业收入增长有显著负影响,会带来收入的减少。

(二)启示

基于以上结论,研究认为,在当前农户家庭收入增长缓慢、城乡收入差距和农村内部收入差距逐渐扩大的情况下,可以采取“推”和“拉”相结合的方式促进农村劳动力流动,即,一方面通过提高农村劳动力的人力资本水平,进而提高就业能力,拉动农村劳动力在非农领域就业,实现在区域间、行业间和职业间工作的自由转换;另一方面,通过解除诸如户籍、子女入学、就医等的制度限制,减少农村劳动力工作转换过程的成本,更好地推动农村劳动力在非农领域就业的转换。同时,通过进一步完善最低工资制度,提高农村劳动力非农就业过程中的工资谈判能力,提高其获取收益的能力。加强农村劳动力非农流动就业中的权益保护等,提高其在就业过程中的就业稳定性和就业灵活性。