内蒙古黑城子矿区煤层气资源条件分析

于东方

(1.内蒙古煤勘非常规能源有限责任公司,内蒙古自治区 呼和浩特 010010;2.内蒙古自治区非常规工程技术研究中心,内蒙古自治区 呼和浩特 010010)

0 引言

黑城子煤田位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西南部,行政隶属于正蓝旗黑城子镇。黑城子矿区作为黑城子煤田的主要产煤矿区,历经了近60 年的煤炭地质勘查工作,其区域构造和沉积特征[1-2]、聚煤规律[3-4]等已经明确,相关地质资料也较为丰富,但针对矿区煤层气资源成藏条件和富集规律的研究尚且少而浅显,没有系统分析煤层气成藏的主要地质因素。因此,有必要对该区进行煤层气资源条件分析,估算其资源潜力,以期为研究区煤层气的勘探开发提供参考。

1 地质背景

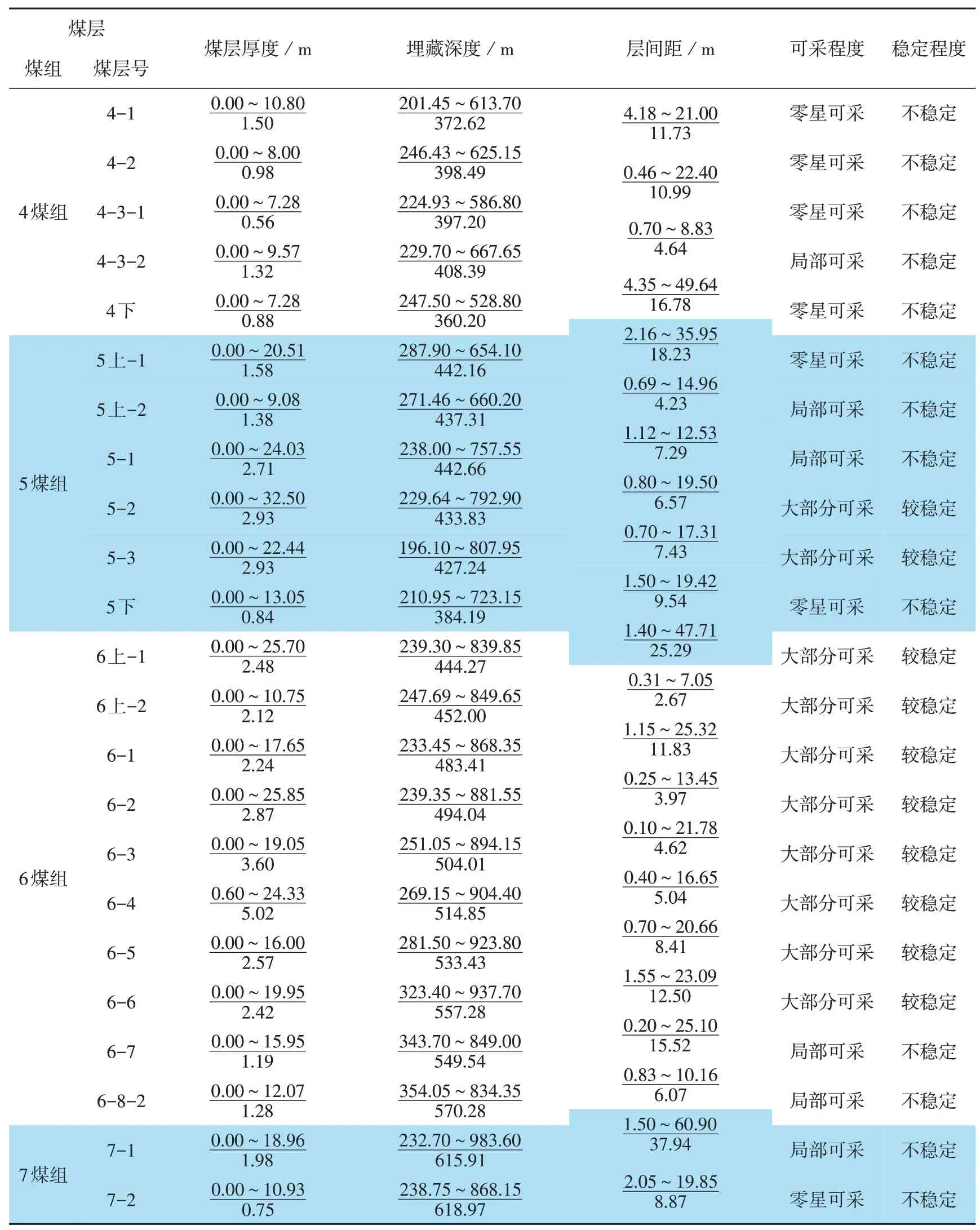

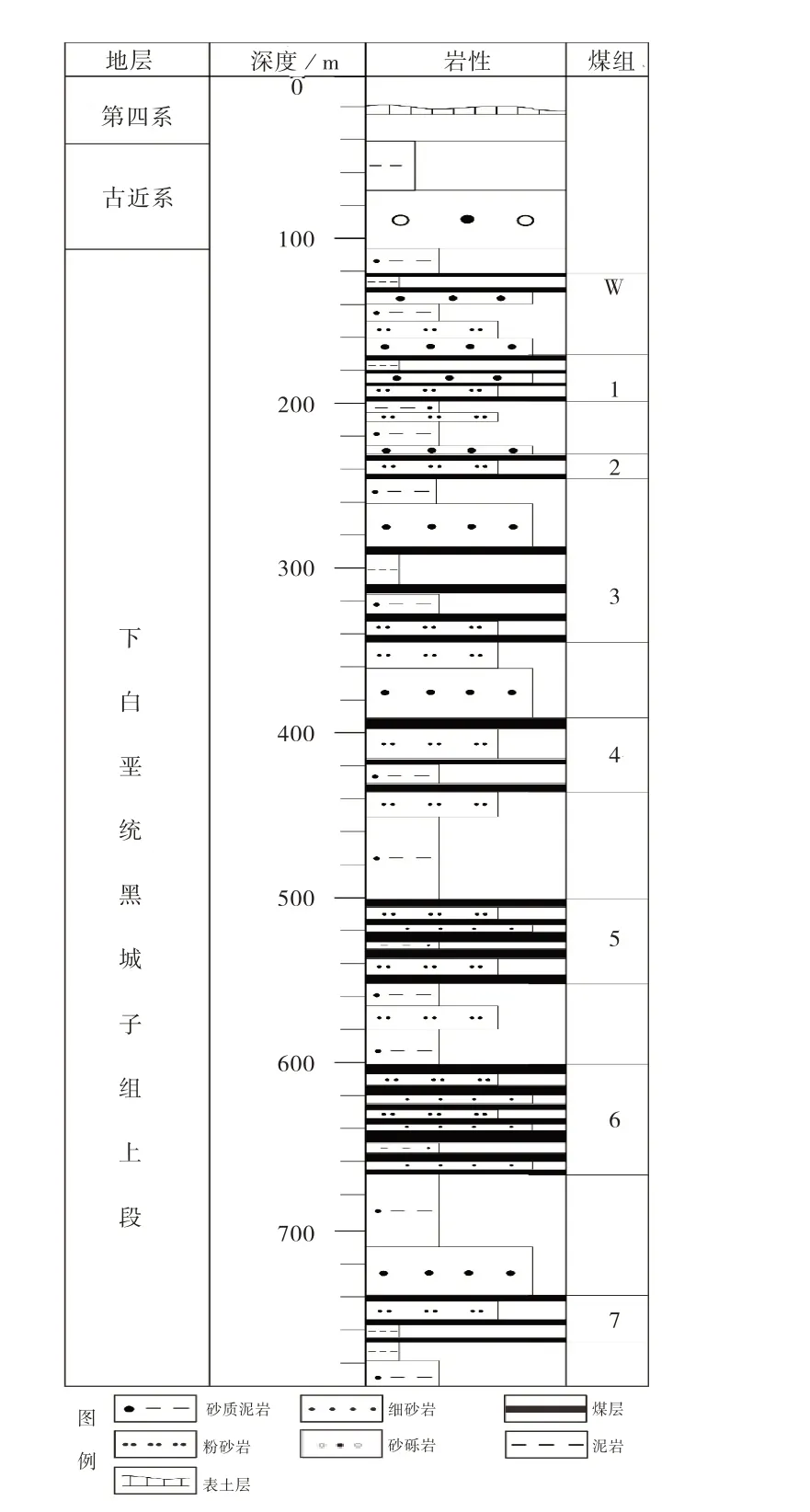

黑城子煤田构造位置处于华北陆块东南部边缘弧形构造带(巴尔腾山—太仆寺旗岩浆弧),整体呈一个轴向NNE、向南倾伏的宽缓短轴向斜构造。黑城子矿区位于向斜东北翼,总体构造形态为一倾向SEE 的单斜,倾角介于5°~10°,仅在西北发育1 条断层,矿区面积约为14.18 km2。黑城子矿区全部被第四系黄土和风积沙所覆盖。煤炭钻孔揭露,地层自下而上为下白垩统黑城子组(K1h)和新生代松散地层。黑城子组为含煤地层,主要岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩、煤层等,不整合在火山岩之上,该组地层厚度较大,由东向西、由南向北逐渐变厚,钻孔揭露煤系地层厚度介于239.84~849.20 m,平均为508.82 m,共发育8个煤组、52层煤。根据煤系地层综合柱状图和主要煤层发育特征表可以看出(图1、表1),煤层总体呈现出层数多、层间距小、厚度较大的特征。5煤组和6煤组为主要可采煤层,发育较稳定、分布较广、厚度相对较大、埋深适中,可以作为煤层气资源勘查开发的主要目的层。

表1 矿区主要煤层发育特征统计表

图1 煤系地层综合柱状图

2 煤层气成藏条件

相对于中高煤阶而言,一般低煤阶煤储层渗透性较好,吸附性相对较弱,易解吸,是煤层气开发的有利因素,但不利于煤层气成藏。因此,低煤阶煤层气成藏更依赖于生气基础和保存条件。

2.1 生气基础

黑城子矿区共发育8个煤组,钻井揭示5煤组平均厚度约15 m,6煤组平均厚度约34.5 m,煤岩类型为半亮煤,腐殖组含量高,灰分较低,为煤层气成藏提供了良好的生气基础。

2.1.1 煤层厚度

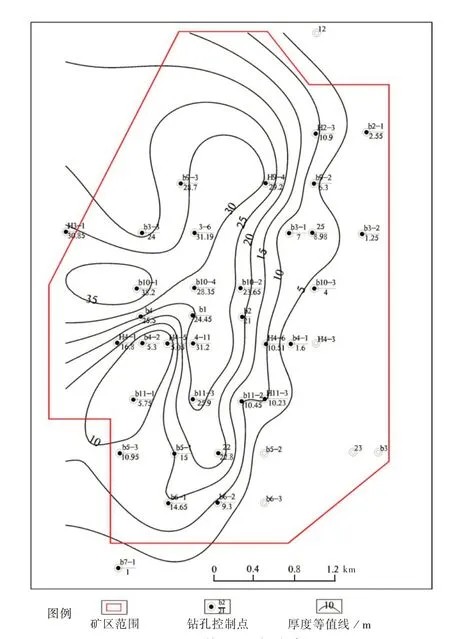

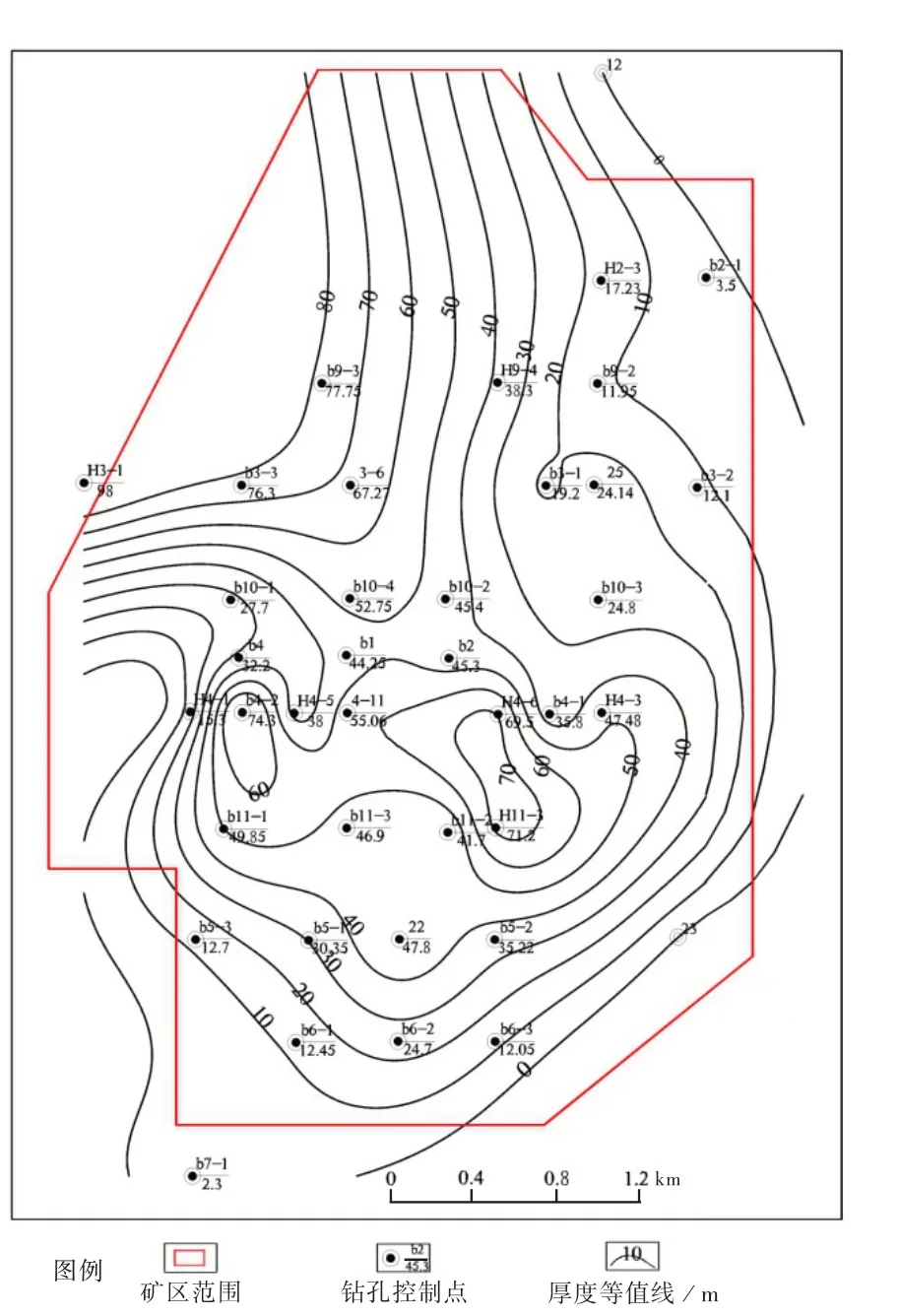

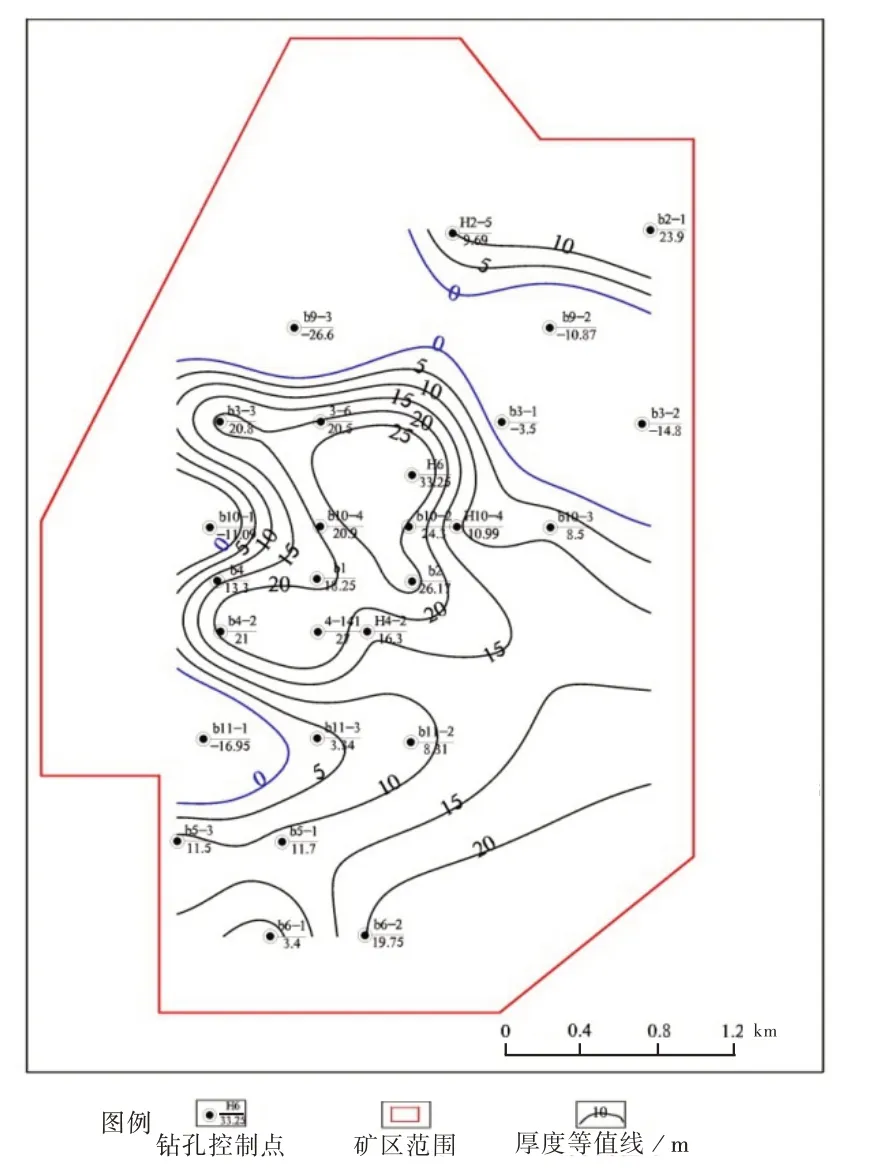

矿区煤储层累计厚度较大,一般厚度大于50 m,最大累计厚度达281.6 m,可采煤层平均总厚度为106 m,平面上呈现出自东向西逐渐变厚的特征。5 煤组主要包括5-1、5-2、5-3 煤层,层间距较小,最大层间距为19.50 m,平均层间距约为7.00 m。6煤组主要包括6 上-1、6 上-2、6-1、6-2、6-3、6-4、6-5和6-6煤层,其层间距介于0.10~25.32 m,平均层间距约为7.60 m。因此,5 煤组和6 煤组煤层适宜于以煤组为单位进行煤层气资源评价和勘查开发。矿区5 煤组厚度一般介于10~30 m,平均约为15 m,在钻孔3-6和b10-1附近形成一个聚煤中心,最大厚度达38 m,平面上总体呈现出西厚东薄的特征(图2)。6 煤组厚度较大,一般介于40~60 m,平均约为35 m,在钻孔4-11附近形成一个聚煤中心(图3)。研究区煤层分布稳定、厚度大的特征为煤层气成藏奠定了良好的物质基础。

图2 5煤组厚度分布图

图3 6煤组厚度分布图

2.1.2 煤岩煤质

1)宏观煤岩类型。该矿区目的煤层结构为条带状,构造为块状。其外生裂隙、内生裂隙均不发育,不易碎。目的煤层宏观煤岩类型为半亮煤,煤岩组分以暗煤为主、亮煤次之[5]。

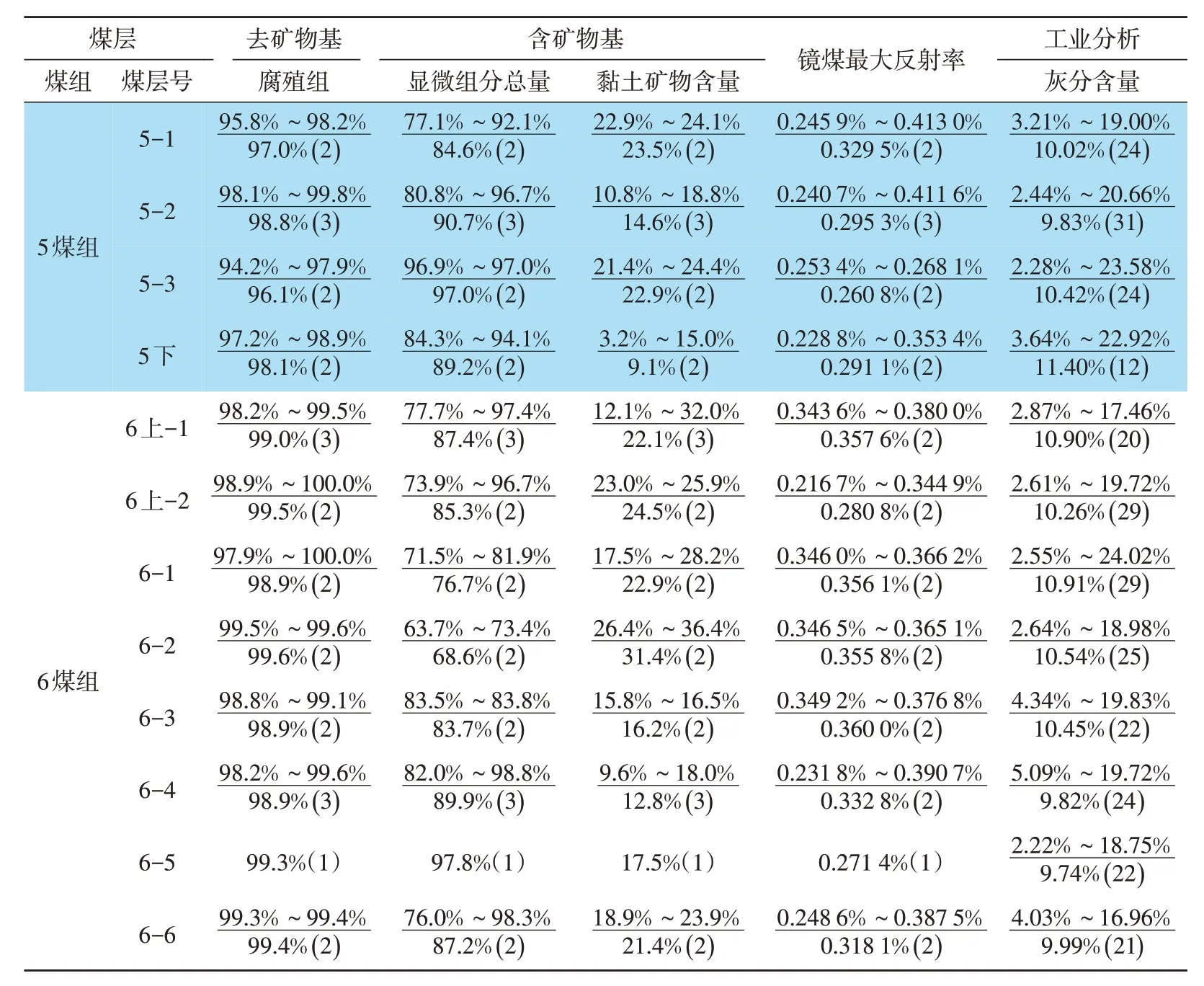

2)显微组分。煤化过程中,镜质组(腐殖组)可以生成少量的油和较多的甲烷气。一般认为镜质组(腐殖组)含量高,则生烃能力强,产气量也高[6]。矿区内各主要可采煤层有机质含量较高,最高达到98.8%,有机显微组分以腐殖组为主,含量介于94.2%~100.0%,平均为96.1%(表2),表明区内煤层具有非常高的生气能力。

3)灰分。理论上煤层对煤层气的吸附主要是煤中有机组分的贡献,无机物质表面和气体之间没有亲和力,有机物质占据的空间若被无机物质所替代,将会减少有机物质吸附气体的表面积[7]141,因此,灰分含量越高,煤层的吸附性越差。此外,煤中灰分与煤层含气量也有一定的关系,主要表现在煤中黏土矿物等部分无机质影响到煤的大分子结构,从而影响煤的吸附能力和含气性[8-9]。黑城子矿区煤层工业分析结果统计显示(表2),目的层灰分含量介于2.22%~24.02%,平均值为10.31%,整体上以中—低灰煤为主。因此该区煤储层相对较有利于煤层气的赋存。

4)黏土矿物含量。含矿物基中以黏土矿物为主,其次为硫化物矿物,碳酸盐矿物、氧化硅矿物含量最低。整体上区块内煤层中黏土矿物含量相对较高(表2),有利于煤储层中吸附态气体的赋存。

5)煤变质程度。区内主要目的煤层的镜煤最大反射率在0.216 7%~0.413 0%(表2),根据西安煤炭科学分院地质勘探研究所提出的以镜煤最大反射率为标准划分煤变质阶段的方案,区内各煤层属零变质阶段的低变质褐煤,其变质程度与霍林河煤田相当。

表2 主要煤层显微煤岩组分及工业分析结果统计表

2.1.3 孔裂隙特征

煤储层是一种双孔隙岩层,由基质孔隙和裂隙组成,且有自身独特的割理系统。矿区内煤类以低变质褐煤为主,整体上煤变质程度较低,煤岩组分以暗煤为主,外生裂隙和内生裂隙基本不发育,但是孔隙发育,以大中孔为主,且煤层气的渗流通道主要以孔隙为主[10]。

2.2 保存条件

煤层气保存的主要影响因素包括煤层埋深、构造发育特征、煤层顶底板封盖能力及地下水动力特征等,埋深和构造既影响生烃演化史,也与含气量大小紧密相关,水文地质条件决定了煤层气的运移和成藏类型。

2.2.1 煤层埋深和构造条件

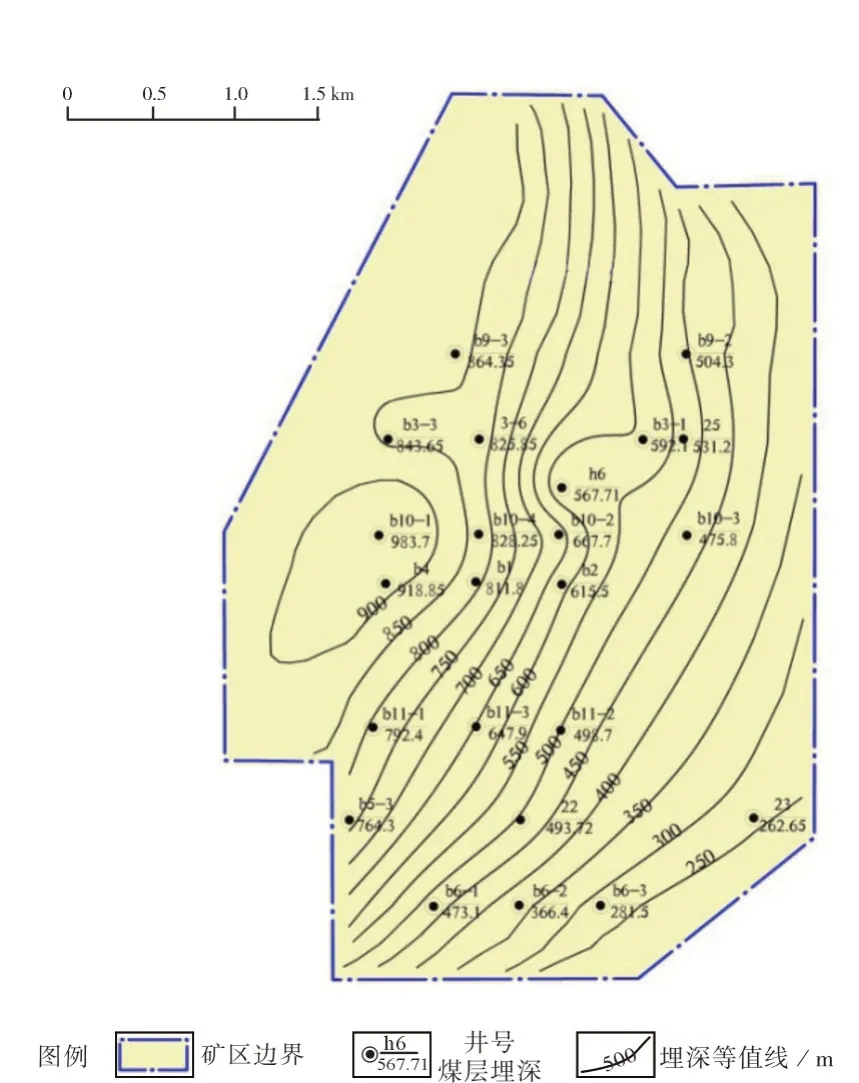

黑城子煤田是属于燕山运动控制的断陷盆地,盆地形成过程中以沉降运动为主,尤其是含煤建造形成过程中,地层持续稳定沉降,埋深不断变大,地温升高,煤化作用增强[7]142,不断生气。同时煤层上覆盖层不断变厚,有利于煤层气的保存。另外随着煤层埋藏深度的增加,煤储层所受上覆地层压力增加,更有利于煤层气的吸附。区内主力煤层埋深一般介于300~900 m,呈现出由东南向西北逐渐加深的特征(图4)。该区总体为一向南东倾斜的单斜构造,断裂基本不发育,局部断裂规模较小。受单斜构造的控制,由东往西煤层埋藏深度逐渐增大,煤储层所受地层压力及煤层中有机质镜质组反射率由东往西逐渐增大,就构造条件而言,矿区西部好于东部。

图4 6-6煤埋深等值线图

2.2.2 煤层顶底板岩性特征

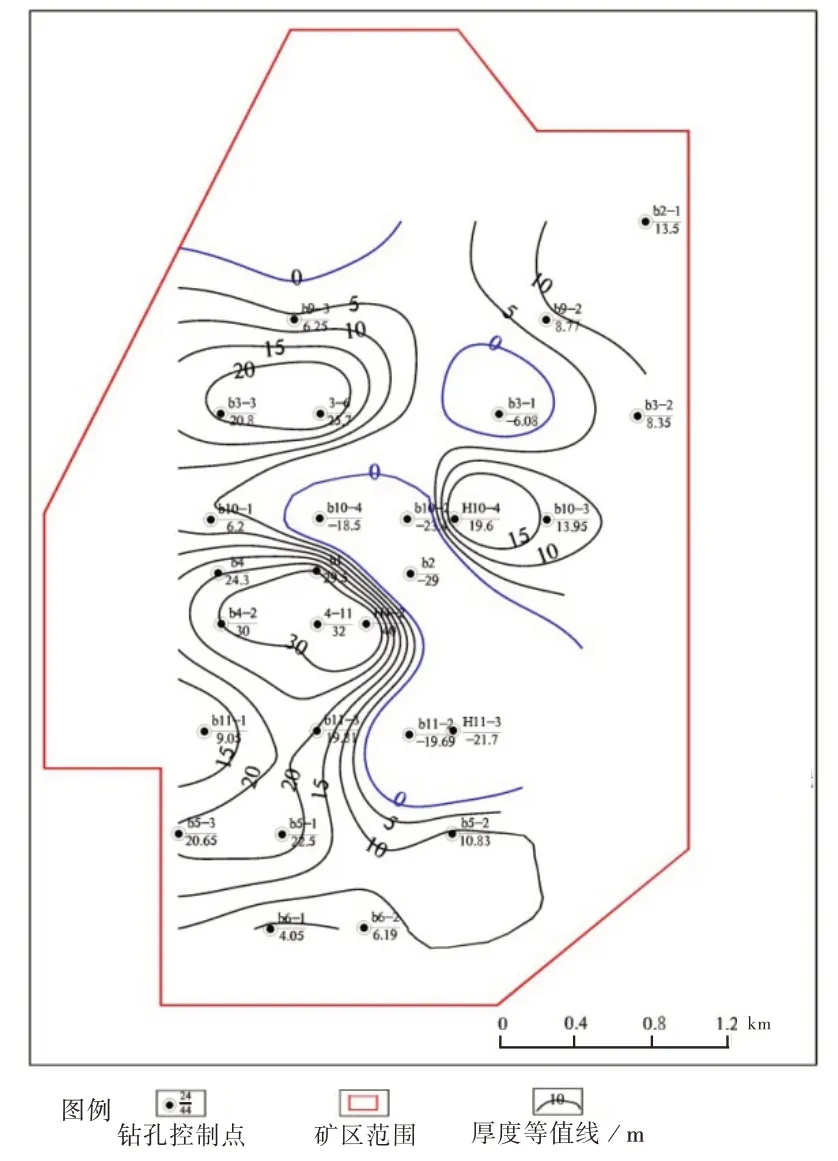

整体而言,该区主要可采煤层的顶底板主要为具有良好封盖能力的砂质泥岩、炭质泥岩、粉砂岩,局部地区分布砂岩。矿区5 煤组煤层顶板岩性以结构致密的泥岩、粉砂质泥岩为主,平均厚度大于10 m,最大厚度达44 m,在钻孔22 孔附近及矿区东西边界分布砂岩顶板(图5)。矿区6 煤组煤层顶板岩性几乎均为泥岩、粉砂岩,仅零星分布砂岩,泥岩平均厚度为19 m,最大厚度为30 m(图6),在煤层气生成、运移、成藏过程中起到了良好的封盖效应,非常有利于煤层气资源的聚集成藏。

图5 5煤组煤层顶板泥岩厚度分布图

图6 6煤组煤层顶板泥岩厚度分布图

2.2.3 水文地质条件

地下水的补给、径流、排泄及水动力特征受构造控制,同时又对煤层气的保存起至关重要的作用[11-12]。整体上矿区构造形态为一倾向SEE 的单斜构造,含煤地层在东部出露于地表,向西埋藏深度逐渐增大,含煤地层在东部接受地表水的补给,沿着含煤地层向深部径流,与煤层气的运移方向相反,对煤层气的成藏形成了良好的水力封堵作用[13]。同时由于新生界隔水层和黑城子组隔水层的发育,阻止含水层间的联通,对煤层气的成藏起到了良好的封盖作用。因此煤层气在受到水力封堵和岩性封盖的双重作用下更容易在西部聚集成藏,西部煤层含气性很可能高于东部。

3 资源潜力

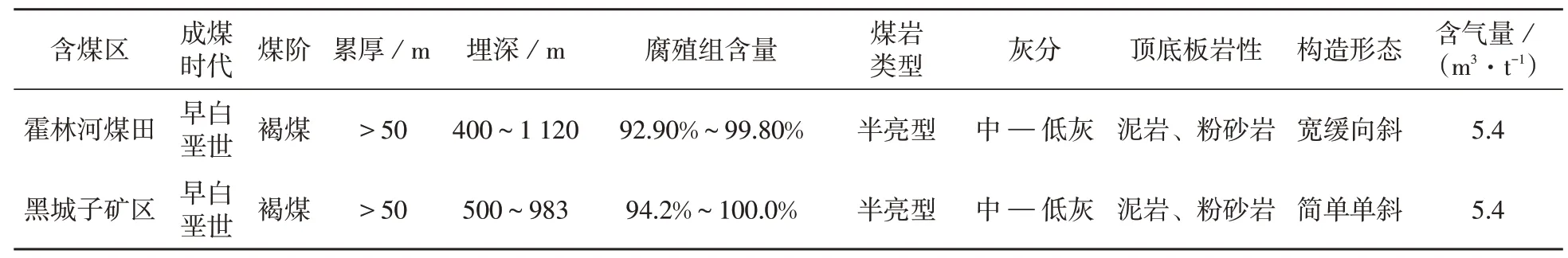

黑城子矿区煤层气勘查程度较低,缺少实测含气量测试数据,而该矿区与邻近的霍林河煤田在构造—沉积演化、成煤环境、古地理[14]等方面都很相似,并且其煤岩煤质、煤层发育特征等条件[15]也具有可类比性(表3)。因此,该矿区煤层气生气条件较好、埋深介于500~1 000 m 的煤层气含气量值可参照霍林河煤田实测值,取值为5.4 m3/t,据此进行煤层气资源量估算。黑城子矿区埋深介于500~1 000 m的煤层主要分布于矿区西部,累计厚度大于100 m,面积约4.4 km2,煤层气潜在资源量为8.0 ×108m3,资源丰度约为1.82×108m3/km2。

表3 霍林河煤田、黑城子矿区煤层气地质因素对比表

4 结论

1)黑城子矿区煤层平均总厚度为106 m,5煤组和6 煤组可以作为煤层气的主要目的层,5 煤组、6煤组煤层分布稳定、厚度较大,属于半亮型煤,为煤层气成藏提供了良好的生烃基础。

2)主要目的煤层埋深500~1 000 m 的区域位于矿区西部,累计厚度大于100 m,顶底板岩性以泥岩、粉砂岩为主,且厚度一般大于10 m,水力封堵和岩性封盖的双重作用为煤层气富集提供了良好的保存条件。

3)黑城子矿区的有利区块位于矿区西部,面积为4.4 km2,煤层气潜在资源量为8.0×108m3,资源丰度约为1.82×108m3/km2,可以部署施工探井以获取实测含气量、储层压力、煤储层吸附性等地质参数,进一步开展煤层气有利区优选评价。