人地协调视角下农村居民点利用质量评价与提升策略

曲衍波,董晓珍,平宗莉,关 梅

•土地保障与生态安全•

人地协调视角下农村居民点利用质量评价与提升策略

曲衍波1,董晓珍1,平宗莉2※,关 梅2

(1. 山东财经大学公共管理学院,济南 250014;2. 山东省国土空间规划院,济南 250014)

农村居民点高质量利用是乡村振兴的一种具体表现,综合开展农村居民点质量评价、全面改善质量障碍要素是科学编制村庄规划和优化农村要素配置的基础。该研究以北京市平谷区为例,从土地集约利用和人居环境品质相互协调的视角界定农村居民点利用质量内涵并构建评价体系,综合运用熵权-TOPSIS法、变异系数修正的弹性系数法和障碍度诊断模型,对农村居民点利用质量进行评价并提出相应的提升策略。结果表明:1)平谷区农村居民点土地集约利用水平中等偏高,人居环境品质和农村居民点利用综合质量则中等偏低。2)平谷区农村居民点类型表现为中等质量主导、高质量次之、低质量偏少,对应着从脱钩F弱型、脱钩T弱型、正向挂钩F强型、负向挂钩F弱型、正向挂钩T强型、负向挂钩T弱型、正向挂钩T-F同强型、负向挂钩T-F同弱型的村庄数量依次降低。3)平谷区农村居民点高质量利用的障碍要素主要体现在规模强度、空间布局、生活环境和生产环境4个维度,从高质量到低质量利用类型,障碍因素数量增多、作用程度逐渐增大。4)平谷区应充分发挥生态环境优势,在“整体化、集约化、人本化和善治化”战略导向下,按照“高质量利用类适当优化、中等质量利用类同步调控、低质量利用类系统整治”策略,分类有序地推进农村居民点质量提升。

农村居民点;土地利用;质量评价;人居环境;分类施策;平谷区

0 引 言

农村居民点作为农村人地关系载体和城乡互动的关联要素[1],体现了从土地资源到复杂系统的延展和综合,承载着农村居民生产生活等多种功能[2]。然而,随着城市化、市场化的不断推进,原本相对封闭的乡村空间逐渐走向开放,加速了人口的流出和村庄内部文化伦理的瓦解,农村居民点面临着土地资源闲置、生态环境退化、产业经济凋敝等一系列问题[1],人地关系的矛盾与错位严重制约了乡村发展。提高农业农村发展的要素配置和质量水平是落实乡村振兴战略的重要着力点[3],正确处理好农村人地协调关系,对于推动农村居民点优化重构以及乡村振兴具有重要意义。

为解决城市化、市场化过程中涌现的农村居民点利用问题,国家相继开展土地综合整治[4]、节地集约评价[5]、农村土地制度改革[6]、人居环境[7]与空心村整治[8]等统一部署和试点行动,将“三农”问题放在前所未有的高度上,农村地区也成为社会各界研究的热点。从农村居民点相关研究来看,关于土地利用和类型划分的成果较多,如有学者围绕农村居民点的分布格局[9]、时空变化[10]、适宜性评价[11]以及“三生”功能载体[12]等内容进行了有益探讨;还有学者基于县、镇、村不同尺度,从主导产业[13]、功能分化[14]、多维形态[15]、影响因素[16]等方面对农村居民点类型进行划分。这些研究的视角创新和技术方法对本文具有较好的借鉴价值,但更多的还是停留在用地特征或现象描述和单一维度的功能辨识,缺乏对农村居民点多属性融合的系统性分析。

当前,中国已进入高质量发展的新时期,国土空间利用呈现出向集约化、绿色化、人本化等方向转变的态势[17]。农村居民点作为国土空间的一种重要类型,以高质量利用的价值导向来指引农村居民点的空间形态、利用模式和发展方向具有重要的现实意义,这也要求农村居民点利用以整体化为导向,以集约化为原则,以人本化为核心,构建资源禀赋与人类需求相匹配的适度生产空间、高品质生活空间,实现人地关系协调演进。这一过程能够打破传统的农村居民点利用与管理模式,更好地服务于村庄规划和乡村建设。但是,目前关于农村居民点质量的研究还很少,相关研究主要集中在耕地质量[18]、建设用地质量[19]、产业发展质量[20]以及生态环境质量[21]、人居环境质量[22]、生活质量[23]等单一层面的评价分析,对农村地区人地耦合协调规律、人与自然协调发展关系的定量研究成果相对不足。以高质量发展为导向,如何定义农村居民点质量的内涵,进行农村居民点质量及其障碍要素的定量化诊断,研制差别化的提质增效策略和路径,是激发乡村发展的内在活力、推动实现乡村振兴亟待解决的问题。

基于此,本文在高质量发展的时代背景下,以都市远郊区特征显著的北京市平谷区为例,在农村居民点质量内涵界定的基础上,利用多元数理统计指数与方法,从土地利用和人居环境两个方面开展农村居民点利用质量评价,识别农村居民点类型及其高质量利用的障碍因素,提出一个可优化土地集约利用和人居环境品质的协调治理框架与策略体系。

1 研究思路与方法

1.1 基本思路

高质量发展是强调以质量和效益为核心的发展,体现在建立资源节约、环境友好的现代化绿色发展体系,要求不仅要创造更多的物质和精神财富,还要不断满足人民日益增长的美好生活需要。农村居民点作为承载广大农村地区人口社会互动与土地资源利用的载体,是人地关系地域系统的重要表现形式,反映了人口与资源、环境之间复杂的相互协调关系[24-25]。人、地两大发展要素构成农村居民点的基础内涵,反映了农村居民点的双重属性[26](图1)。从土地要素属性来看,农村居民点是一种重要的土地资源,具有用地规模、空间布局、利用结构等特征,综合反映为土地资源利用的集约化程度。从人的要素属性来看,农村居民点是承载农村居民日常生活行为和生产活动的重要场所和载体,涵盖生产、生活、生态多个功能,综合反映为农村系统要素配置服务于农村居民对美好生活需求的程度。其中,农村土地作为静态要素,是农村居民开展各项活动的基础物质条件,土地的规模、布局、结构实际上是人类主体对土地利用的外在表现;农村居民作为动态要素,是影响土地变化的直接作用主体,而以土地为载体所塑造的农村环境和系统功能就是人类主体对土地要素利用的内在表征。从这一角度看,以土地集约利用表征人类活动对农村居民点用地影响程度和以人居环境品质表征农村居民点载体功能满足人类需求程度,两者所反映的重点有所不同,但也反映了人类活动与自然环境的相互作用过程,而人地关系协调就是实现农村居民点稳定发展的关键[27]。在此基础上,本文将农村居民点利用质量的内涵界定为,在一定地域环境下,农村居民通过对以土地要素为代表的资源进行开发利用使其呈现出一定的规模、布局和结构状态,并使得土地资源能够服务于人类生活、生产等各种需要的优劣程度。农村居民点高质量利用就是资源配置优化下土地集约利用和“以人为本”理念下服务于人类需求的交互作用而形成农村居民点系统的良性运行,其本质就是人与自然协调发展、和谐共进,保障农村生产生活空间健康发展的过程。按照这一内涵,本文以集约化和品质化的有效协调作为农村居民点利用质量的目标,集约化体现在农村居民点用地规模适度、布局合理、结构相称,品质化体现在农村居民生活服务有保障、就业与产业有支撑、生态环境优美又安全,集约化与品质化的高度协调形成人地关系的良性互馈与有效运行。

1.2 研究方法

1.2.1 农村居民点利用质量评价

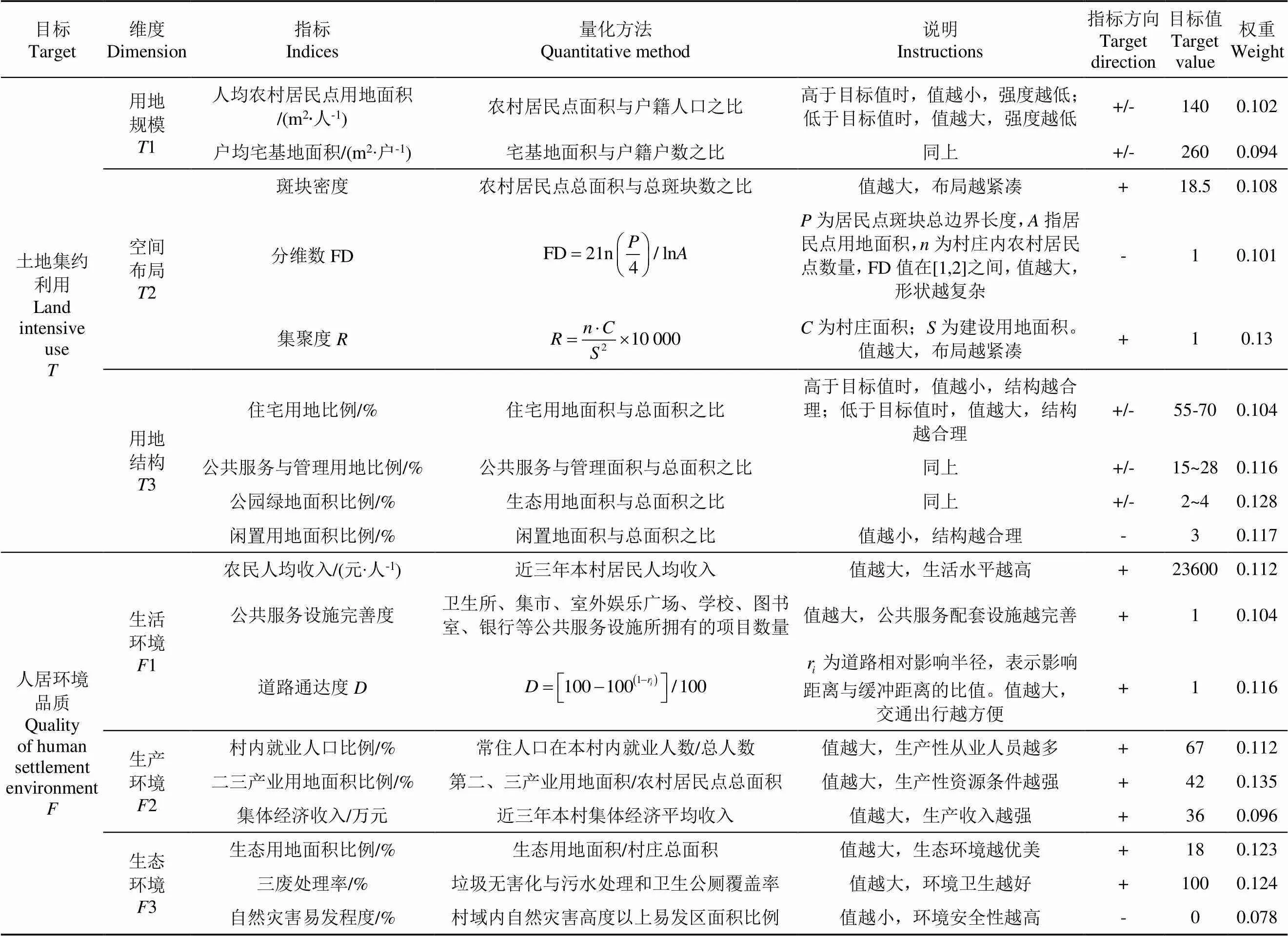

1)指标体系构建

基于上述的概念界定,从土地利用和人居环境两个方面构建农村居民点质量评价指标体系(表1)。其中,土地利用从农村居民点用地规模、空间布局、用地结构3个维度开展评价,体现农村居民点土地利用的集约化程度,主要从农村居民点用地方面选择人均农村居民点用地面积、分维数、不同用地占比等9个指标进行衡量。人居环境从生活环境、生产环境、生态环境3个维度进行评价,体现农村居民点空间载体功能的发挥程度,主要从农村的自然条件和就业、产业发展状况选取农民人均收入等9个指标进行表征。

2)指标的标准化处理

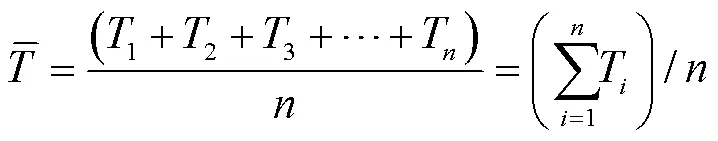

参考已有研究[1,15],本文采取目标值标准化方法(式(1)、(2))对土地集约利用和人居环境品质评价指标进行标准化处理。通过设定目标值并与现实值比较,有利于表现出农村居民点各表征要素与目标的差距。其中,用地规模和结构中各项指标的目标值依据《村镇规划标准》(GB 50188—2007)确定[26];空间布局中的分维数和集聚度以理论最优值为目标值[28];斑块密度和人居环境品质的各项指标无具体标准。由于农村居民点发展状态是一个相对概念,反映的是研究区内部研究对象发展的相对水平。因此,本文设定农民人均收入等正向指标以研究区内274个行政村该指标的最大值或理想值作为目标值,自然灾害易发程度等负向指标以理想最小值作为目标值。

表1 农村居民点利用质量评价指标体系

3)农村居民点利用质量测度

在运用熵权法[1]求得各项指标权重的基础上,采用逼近理想解排序法(TOPSIS)对土地集约利用和人居环境品质分别进行评价。具体计算步骤如下:

①构建原始数据标准化矩阵。基于初始的目标值标准化结果,构建土地集约利用和人居环境品质两个子系统指标个数与评价单元的数据矩阵()。

②建立综合加权矩阵。以土地集约利用和人居环境品质评价指标权重值构成权重矩阵,与标准化矩阵计算得出加权的综合决策矩阵。

⑤计算评价对象与最优解的相对接近度(C),即所求的土地集约利用指数(T)和人居环境品质指数(F),它们的接近度取值范围为[0,1],值越大表示土地集约利用水平或人居环境品质越靠近最优。

⑥计算农村居民点利用综合质量指数(Z),即不同评价单元土地集约利用指数与人居环境品质指数的综合。考虑人地关系的均衡性,将各指数的权重设定为相等,进而利用自然断点法将农村居民点利用质量分为高、中、低3个等级。

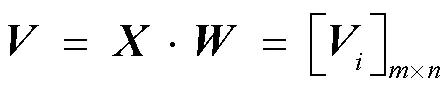

1.2.2 基于指数修正的农村居民点利用质量类型识别

为确保农村居民点土地集约利用指数和人居环境品质指数在所有样本中的可比性,避免农村居民点类型判别的模糊性,本文引入变异系数进行农村居民点质量指数修正,进而借鉴互斥性矩阵和坐标象限方法[1,28],从定量分析的角度进行农村居民点利用质量类型判别。具体过程如下:

然后,考虑农村居民点土地集约利用修正指数和人居环境品质修正指数的正负性取值方向及其比较关系,以脱钩理论中的相对弹性值[29-30]作为划分依据,按照“土地集约利用与人居环境品质协调度由高到低”的衰减原则,形成坐标图(图2)与基本规则(表2),识别农村居民点利用质量类型。

1.2.3 农村居民点利用质量的障碍诊断

农村居民点利用质量评价的目的是寻找农村居民系统高质量运行的障碍因素,以高质量利用为导向开展农村居民点提质增效与优化调控。因此,本文引入指标障碍度模型[31](公式(16)),对农村居民点利用质量评价指标进行障碍诊断。

式中A为指标障碍度,即评价指标对农村居民点利用质量的影响值,分值大小决定了农村居民点利用质量的障碍因素及其作用程度和主次关系。P为指标偏离度,即评价指标的质量作用分值与100%之差,可以表达为P=1-;R为因子贡献度,即土地集约利用和人居环境品质的单项评价因素对总体质量目标的影响程度,本文直接采用两项评价指标的权重值。

注:Q为农村居民点利用质量修正指数;为土地集约利用修正指数;为人居环境品质修正指数。

Note:Qis the modified index of rural residential area utilization quality;is the modified index of land-intensive use;is the modified index of human settlement environment quality.

图2 农村居民点利用质量类型判别坐标图

Fig.2 Coordinate chart for distinguishing the types of rural residential area utilization quality

表2 农村居民点利用质量类型的判别规则

2 研究区概况与数据处理

2.1 研究区概况

平谷区地处北京市东北部,位于40°02′~40°22′N,116°55′21″~117°24′07″E,区域总面积1 075 km2,自然生态条件较好,具有“首都生态第一区”之称。该地区的地势呈现东北部高、西南低的特点,平原、山区、半山区的面积各占1/3。2019年全区辖14镇、2乡、2个办事处、274个行政村,区内常住人口45.6万人,地区生产总值251.0亿元,人均地区生产总值14.02万元;土地利用类型以农用地为主,占全区总面积的80.10%,农村居民点总面积为5 747.31 hm2,占城乡建设用地规模比重近一半。当前,平谷区非农产业占比较大,农业现代化程度较低,经济发展动力相对薄弱;同时,农村居民点作为农民生活与生产的主阵地,存在着农村集体经济收入偏低、农村居民点用地规模大、空间格局散、配套设施不完善和服务功能相对薄弱等现象。在自然条件和社会经济等因素综合作用下,平谷区农村居民点在规模、布局、结构、功能等方面呈现出明显的都市郊区特征,因此作为研究区具有代表性和典型性。

2.2 数据来源与处理

研究数据主要包括2019年平谷区农村居民点用地规模与内部结构数据和各行政村的社会经济数据。其中,农村居民点土地利用数据来自平谷区第三次国土调查数据库;人口、经济等信息由平谷区农业经济管理站提供;农村生活、交通、生态环境等配套设施信息由课题组实地调研和深度访谈的方式获取。在获取各类数据信息的基础上,对应到全区除缺失值外的274个行政村单元,对各村庄的土地、社会经济、生态环境等数据进行统计与分析,在ArcGIS 10.2软件平台下构建平谷区农村居民点利用质量评价基础数据库。

3 结果与分析

3.1 农村居民点利用质量等别

在土地集约利用方面(图3a),平谷区农村居民点土地集约利用水平整体差异较大,集约利用指数的最低值为0.18、最高值达0.97,对应的高、中、低等级的村庄数量分别为92、127和55个,以中等偏高质量为主,土地集约化程度有待进一步提升。在空间上,高度集约利用的农村居民点集中在中、南部城区及周边建设区。由于城区更加注重用地布局规划,农村居民点分布往往更加集聚,用地规模强度适宜因而土地利用的集约化水平高;中度集约利用的农村居民点以西部、中东部地区分布较多,这些地区多为低山丘陵地带或平原近郊的一般镇区,由于受地形限制较小,加之地域广阔,农村居民点多呈扩散式分布,内部用地粗放现象显著,人口空心化严重,因而用地盘活的潜力大,农村居民点土地集约利用水平相对较低;低度集约利用的农村居民点在北部山区集中成片分布,农村居民点空间分布的密度、集聚度低,且用地多以住宅用地为主,用地结构单一,集约化水平较低。但地形因素也使得村落的原始形态与特色保留较完整。

在人居环境品质方面(图3b),平谷区农村居民点人居环境品质指数在0.11~0.73之间,对应的高、中、低等级数量分别为60、120和94个,整体以中等偏低质量为主,人居环境品质提升潜力较大。在空间上,人居环境品质的分布特征整体上圈层特征明显,呈现出明显的南高北低的特点。中、高品质的农村居民点集中分布在中、南部地区。这些地区多位于平原等地形非限制区,城区附近农业生产和工业发展基础较好,能够容纳较多的就业,居民能够获得相对更高的收入。同时,基础设施配套完善,路网密集,用地规划更加完善合理,生产生活生态功能协调水平较高,因而适宜人口居住生活。低品质的农村居民点集中分布在平谷区北部、中东部的山地、丘陵区。尽管生态涵养水平较好,但区域内复杂的地形特征和脆弱的生态环境不宜进行大量建设工程和人类活动。这一现状限制了区域的开发建设,因而本地就业比例较低,人口流失明显,最终导致了较差的生产、生活功能。整体上来看,复杂地形区的农村居民点难以满足人们日益增长的发展需求,必须通过转型实现发展、提高宜居水平。

综合土地利用与人居环境来看(图3c),平谷区农村居民点综合质量为高、中、低的村庄数量分别为53、106和115个,农村居民点综合质量整体以中低质量为主,高质量占比最小,中、低等质量的农村居民点分布广泛。农村居民点综合质量的分布特征整体上以南部城区为中心从南向北质量水平呈下降趋势,与土地集约利用与人居环境分部格局具有一定相似性和差异性。综合质量为高的农村居民点以中南部地区分布为主,数量较少,包括东高村镇、平谷镇、峪口镇。这些乡镇的所在地多为平原区和城镇区,城市化和经济社会发展水平相对较高,地形特征也相对简单,生态稳定性强,现代化发展的需要推动了城乡用地规划的完善以及用地功能的提升,随着存量用地盘活、农村居民点整治等举措的实施,农村土地集约水平较高,用地布局较为完善,道路网建设提高了城镇地区对周边地区农村居民点高质量发展的辐射带动作用。综合质量为中等的农村居民点主要分布在马昌营镇、大兴庄镇、南独乐河镇、山东庄镇、王辛庄镇、夏各庄镇、马坊镇等7个乡镇;除了在中部、南部广泛分布外,少量零星分布在西北部、中东部山地丘陵区,这些地区多依托当地优势的生态资源,发展乡村旅游等,因地制宜推动了当地的发展。综合质量为低的农村居民点主要分布在中北部地区,受地形等自然条件制约,土地利用的水平较低,经济发展基础薄弱,村庄的生活便利程度、与外界的交通便捷程度和沟通程度方面不突出,主要包括大华山镇、黄松峪乡、熊儿寨乡、镇罗营镇、金海湖镇、刘家店镇等。

3.2 农村居民点利用质量类型

为避免农村居民点质量判别的模糊性,本文基于质量指数修正、脱钩理论等方法,从土地利用与人居环境协调的角度划分出不同质量水平下的农村居民点利用类型,以进一步明确农村居民点利用质量状态(图4)。平谷区农村居民点利用类型包括3类8种,具体内涵和分布特征如下:

1)高质量利用类,是指农村居民点规模强度适中,空间布局相对规整、土地利用结构配置比较合理,农村经济发展具有良好的产业基础,基础设施建设完善,居民生活生产条件便利,村庄生态环境整洁优美,整体上表现为土地集约利用和人居环境品质均处于较高水平的正向挂钩状态,是一种相对可持续发展状态,按照挂钩强度可以分解为土地集约利用水平偏优的正向挂钩T强型、人居环境品质偏优的正向挂钩F强型和土地集约利用与人居环境品质相对均衡的正向挂钩T-F同强型3种类型。研究区处于高质量利用类的农村居民点共有59个,占全区总数的21.53%,主要分布在中部南部的东高村镇、马昌营镇、夏各庄镇。其中正向挂钩T-F同强型的行政村数量只有7个,农村居民点高质量利用的协同均衡性有待提高。

2)中等质量利用类,是指农村居民点受其规模强度、空间布局、利用结构、系统功能等部分指标的约束与限制,土地集约利用水平和人居环境品质表现为“一高一低”的脱钩状态,属于失调的偏态式发展状态,按照脱钩表现可以分解为土地集约利用水平偏低的脱钩T弱型和人居环境品质偏低的脱钩F弱型2种类型。研究区处于中等质量发展类型的农村居民点共有173个,占全区总数的63.14%,其中脱钩F弱型的农村居民点有99个,主要分布在东部和北部山地丘陵地带的金海湖镇、镇罗营镇、大华山镇、王辛庄镇、刘家店镇等,农村居民点的人居环境品质在全区处于劣势状态;脱钩T弱型的农村居民点有74个,主要分布在西部京平高速和南部密三高速沿线的马坊镇、峪口镇和新城附近的平谷镇、山东庄镇等,农村居民点的开发利用程度较高,粗放问题明显。这种占据绝对主导的偏态失调发展类型是平谷区农村居民点高质量利用的最大阻碍。

3)低质量利用类,是指农村居民点规模强度大、空间布局和利用结构不合理、农村经济发展滞后、生态环境污损等问题同在,整体上表现出土地集约利用水平和人居环境品质处于低水平的负向挂钩状态,是一种以资源环境损耗为主的衰败状态,按照挂钩强度也可以分解出土地集约利用水平偏差的负向挂钩T弱型、人居环境品质偏差的负向挂钩F弱型和土地集约利用与人居环境品质均较差的负向挂钩T-F同弱型3种类型。研究区处于低质量发展类型的农村居民点共有42个,占全区总数的15.33%,整体数量相对较少,且以土地集约利用或人居环境品质单向偏低为主,空间上主要分布在东部和北部金海湖镇、大华山镇、镇罗营镇和黄松峪乡的山地区。这也说明平谷区极少存在人地系统甚差的农村居民点,在一定程度上也降低了推进农村居民点高质量利用的难度和压力。

3.3 农村居民点利用质量的障碍诊断与提升策略

3.3.1 农村居民点利用质量的障碍诊断

考虑研究区行政村和评价指标组合矩阵的数量较多,这里以6个维度层作为障碍诊断因素,并设定土地集约利用和人居环境品质各个维度的障碍度大于35%为显著性障碍标准,利用式(16)计算得到不同类型农村居民点的障碍度均值及显著影响的村庄数量(表3)。

高质量利用类农村居民点中正向挂钩F强型农村居民点的人居环境品质优于土地集约利用水平,土地规模强度障碍度明显高于标准值,作用村庄数量分别为20个,是该类型所有村庄土地集约利用的主要预警性因素。正向挂钩T强型农村居民点的土地集约利用水平相比人居环境品质偏高,农村生活环境的障碍度明显高于标准值,作用村庄数量为20个,对农村人居环境存在一定的负面影响。正向挂钩T-F同强型农村居民点保持着较好的状态,不存在障碍性因素。

表3 各维度的障碍程度及受影响的村庄数量

中等质量利用类农村居民点中脱钩F弱型农村居民点的人居环境品质偏低,生活环境和生产环境因素产生明显障碍作用,分布对70个和44个村庄产生负面影响,制约了这种类型50%以上的农村居民点高质量发展。脱钩T弱型农村居民点的土地集约利用水平偏低,高质量利用受到农村居民点空间格局零散和土地利用强度偏大等问题制约,分别对69个和57个村庄产生明显影响,对这类村庄的作用程度达到80%以上。

低质量利用类农村居民点中负向挂钩F弱型农村居民点在土地集约利用水平较低的情况下,人居环境更为劣质,其中生活环境和生产环境是阻碍人居环境品质的主要因素,分别对12个和10个村庄产生明显影响。负向挂钩T弱型农村居民点在人居环境品质较低的情况下,土地粗放式利用更为明显,以土地规模强度和空间布局的障碍性影响为主,分别对16个和14个村庄产生了较大的阻碍,对这类村庄的作用程度也在一半以上。负向挂钩T-F同弱型农村居民点数量很少,6项因素均对这2个村庄产生明显的负面影响。

综合来看,平谷区农村居民点受规模强度、空间布局及生活环境、生产环境的障碍影响较大,土地利用的规模强度亟待控制,土地利用效率尚需提升,村庄空间布局有待优化。此外,平谷区农村居民点整体生态环境相对较好,生态环境对农村居民点高质量利用的障碍较小,与当地生态保护性的发展定位相一致;而农村居民生活水平偏低,产业经济发展相对滞后,成为制约平谷区人居环境质量提升的主要障碍因素,究其原因在于平谷区地处北京远郊,区位条件较差,发展定位和政策因素等限制了农村工业经济的发展,而以生态带动经济发展又处于起步阶段,相应的基础设施建设不足也阻碍了人居环境质量的提升。

3.3.2 农村居民点利用质量的提升策略

基于上述对农村居民点高质量利用内涵界定、质量评价、类型识别及障碍因素诊断的系统研究与分析,为提高研究区农村居民点的土地集约利用程度、优化人居环境,推动人地关系协同发展,从整体的战略导向和分类的具体措施两个方面,构建农村居民点高质量利用优化调控框架(图5),并提出相应的提升策略。

1)农村居民点高质量利用的战略导向

农村居民点作为乡村地区高质量发展的重要载体,与乡村建设和乡村振兴相辅相成。推进农村居民高质量利用,必须扭转传统的“就地论地”“就人论人”的行为逻辑,以全新视角看待和处理农村居民点问题。为此,本文提出以“四化”(整体化、集约化、人本化和善治化)作为农村居民点高质量利用的战略导向,这不仅是指农村人地关系的融合,更是发展理念上的融合。其中,整体化是农村居民点高质量利用的基本点,实现由以单一土地要素治理向土地与人居环境统筹整治的转变,村庄规划和农村建设用地管理应树立“生命共同体”的理念,制定适合生命共同体的行为准则,以此优化土地利用质量和人居环境质量协同提升的建构逻辑和实现路径。集约化是农村居民点高质量利用的关键点,实现由土地单维开发利用向系统功能多维融合提效的转变,针对农村空心化、污损化、老龄化等问题,充分挖掘和凸显农村居民点的多维价值,以土地要素盘活利用为抓手,推动产业资本和人力资源合理配置,引导乡村化地区、农村产品生产区、生态涵养区形成主体功能凸显、优势互补、良性互动的乡村发展新格局。人本化是农村居民点高质量利用的突破点,实现由剥夺式失衡发展向公平性均衡发展的转变,针对城乡发展的空间正义问题,制定适应乡村居民对生活生产条件需求的策略体系,加强城乡资源公平配置,使高质量发展成果能够惠及全社会人民的发展,增进农民福祉,满足农民对美好生活的向往。善治化是农村居民点高质量利用的落脚点,实现由碎片化割裂管理向一体化协同治理的转变,农村人地关系失调的根本在于乡村治理能力的弱化和僵化,在增强基层管理组织建设的基础上,建立面向农村全民化的治理体系,提高乡村能人和广大村民的参与程度,利用乡村熟人社会和文化结构所特有的教化价值和自我约束规则,潜移默化的教育和监督农村乱占乱建乱破坏等行为,发挥乡村特有的治理资源优势,为土地要素盘活利用和人居环境改善提供支撑与保障。

2)农村居民点利用质量分类提升策略

对于高质量利用类的农村居民点,包括无障碍型和单一要素障碍型,前者具有较好的基础,应发挥好土地利用和人居环境的优势作用,保持稳定发展;后者应采用适当优化的提升策略,推动农村居民点人地关系由低度协调向高度协调转变。正向挂钩F强型农村居民点以规模强度为主导障碍要素,应以严格的用地标准控制农村建房建厂等活动,加速废弃闲散土地盘活利用,以存量建设用地挖潜提升乡村发展活力。正向挂钩T强型农村居民点以生活环境为主导障碍要素,应加强村庄公共服务和基础设施建设,完善交通道路的通达性,以城镇和产业园区的辐射带动村民就业,增加收入,改善生活条件。

对于中等质量利用类的农村居民点,以双要素障碍为主,应采取同步调控的提升策略。脱钩F弱型农村居民点应围绕平谷特色农业和旅游资源,保护好山区的优势生态环境,打造以现代桃园和乡村旅游为依托的产业融合发展体系,提高乡村宜居宜业水平。脱钩T弱型农村居民点由于地形、交通等因素使得村庄房屋布局散乱,土地利用方式粗放,通过村庄原址改造更细和新型社区建设等方式,加大村庄内部低效边角地和外围零散地的盘活利用力度,优化村庄建设布局和空间形态,推动农村居民点用地的集约化利用。

对于低质量利用类的农村居民点,以多要素障碍为主,土地集约利用与人居环境品质水平都比较低,应采用系统整治的提升策略,面向全域开展村庄布局规划,分类分区开展农村居民点综合整治。对于山地存在地质威胁、交通不便和无人居住的农村居民点进行整体迁村重建,向城区、镇区和产业园区附近迁移合并,共享生产、生活优质资源,以社区化管理提升公共服务水平,切实保护农民的合法权益。对于特色村庄和具有提升改造潜力的村庄,以土地整治和城乡建设用地增减挂钩政策为依托,发挥土地资源优势,引入社会资本和多种经营主体发展区域特色产业,增加集体经济和农民收入,提高农村基础设施条件和服务能力,以就地、邻近和转移等多元化就业方式提升居民生活品质。

4 结论与讨论

本文针对农村居民点人地系统的多重属性特征,从土地利用和人居环境协调的视角,通过构建“内涵界定—利用质量评价—类型识别—障碍诊断与提升”的逻辑性思路,运用定性定量分析方法得出研究区农村居民点质量发展现状、类型及其障碍因素,将理论认识与实践应用进行了有效结合。通过北京市平谷区的实证分析,得出以下结论:

1)农村居民点土地集约利用指数介于0.18~0.97,以中等偏高水平为主;人居环境品质指数在0.11~0.73之间,以中等偏低为主;两者的空间分布具有一定的相似性,高、中等级在中部城区附近和南部交通便利地区分布较多,低等级主要分布在东部和北部的山地区,其中人居环境品质偏低的农村居民点分布更为广泛。平谷区农村居民点综合质量以中等偏低为主,受地形等因素的影响较大。

2)土地集约利用与人居环境品质耦合协调形成的3类8种农村居民点利用类型中,高质量利用类占21.53%,其中理想状态的正向挂钩T-F同强型村庄数量较少,人地关系的协同均衡性有待提高;中等质量利用类占63.14%,脱钩F弱型和脱钩T弱型的村庄数量分别为99个和74个,这种偏态失调的发展过程是农村居民点高质量利用的最大阻碍;低质量利用类占15.33%,其中极端性的负向挂钩T-F同弱型村庄数量极少,在一定程度上降低了农村居民点高质量利用的难度。这些不同类型的农村居民点在各乡镇内部均以一种或两种占据主导。

3)影响农村居民点高质量利用的障碍因素整体上表现在规模强度、空间布局和生活环境和生产环境4个维度,对于不同类型的作用维度和程度有所不同,从高质量到中等质量再到低质量,障碍因素维度不断增多且作用强度增大。生态环境保持较高水平的稳定性是研究区的优势所在,资源禀赋、政策导向、区位条件、发展定位的差异性是导致农村居民点利用质量不均衡的主要因素。对于不同类型的农村居民点应按照分类提升的思路,通过高质量利用类适当优化、中等质量利用类同步调控、低质量利用类系统整治等路径,按照规划分类、合理有序的实现全域农村居民点高质量利用,并助推乡村振兴。

研究中存在几点需要进一步探究的问题:①农村居民点质量测度的指标体系有待完善和验证,文中部分指标的选取主要考虑数据的可获取性,在其他数据丰富的地区可进行适当调整。同时,本文在目标标准化过程中是以研究区域的指标最优值确定目标值,存在一定的主观性,有待进一步商榷。在其他区域的研究中需具体问题具体分析。②人口流失问题是近些年来农村居民点发展面临的关键问题。本文提出的农村居民点利用质量内涵虽然考虑了人地关系的协调性,但是对于农村居民点居住人口流失问题缺乏讨论。因此,未来将围绕人、地、产等多个方面对农村居民点利用质量的内涵作进一步深入思考和分析,以完善农村居民点质量的研究框架,为乡村地区开展系统整治提供理论依据。

[1] 曲衍波,姜广辉,商冉,等. 基于投入—产出原理的农村居民点集约利用评价[J]. 农业工程学报,2014,30(6):221-231.

Qu Yanbo, Jiang Guanghui, Shang Ran, et al. Intensive using evaluation of rural residential land based on input-output theory[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(6): 221-231. (in Chinese with English abstract)

[2] 曲衍波,魏淑文,商冉,等. 基于“点—面”特征的农村居民点空间形态识别[J]. 资源科学,2019,41(6):1035-1047.

Qu Yanbo, Wei Shuwen, Shang Ran, et al. Spatial morphology of rural settlements based on site and functional characteristics[J]. Resources Science, 2019, 41(6): 1035-1047. (in Chinese with English abstract)

[3] 姜长云. 科学理解推进乡村振兴的重大战略导向[J]. 管理世界,2018,34(4):17-24.

Jiang Changyun. Scientific understanding of the major strategy for promoting rural revitalization[J]. Management World, 2018, 34(4): 17-24. (in Chinese with English abstract)

[4] 孔雪松,王静,金志丰. 面向乡村振兴的农村土地整治转型与创新思考[J]. 中国土地科学,2019,33(5):95-102.

Kong Xuesong, Wang Jing, Jin Zhifeng. Transformation and innovation of rural land consolidation towards rural vitalization[J]. China Land Science, 2019, 33(5): 95-102. (in Chinese with English abstract)

[5] 罗浩轩. 城乡一体化进程中的中国农村土地节约集约利用研究—基于改进的PSR模型[J]. 经济问题探索,2017(7):38-46.

Luo Haoxuan. Study on the economical and intensive use of rural land in the process of urban-rural integration in China: Based on the improved PSR model[J]. Inquiry into Economic Issues, 2017(7): 38-46. (in Chinese with English abstract)

[6] 钱忠好,牟燕. 乡村振兴与农村土地制度改革[J]. 农业经济问题,2020(4):28-36.

Qian Zhonghao, Mou Yan. Path selection of rural revitalization and the further reform of rural land institution[J]. issues in agricultural economy, 2020(4): 28-36. (in Chinese with English abstract)

[7] 李伯华,刘沛林,窦银娣. 乡村人居环境系统的自组织演化机理研究[J]. 经济地理,2014,34(9):130-136.

Li Bohua, Liu Peilin, Dou Yindi. Analysis of self-organizing evolution mechanism of rural human settlement system[J]. Economic Geography, 2014, 34(9): 130-136. (in Chinese with English abstract)

[8] 肖林,胡玲,戴柳燕,等. 农村“空心房”整治复垦类型特征及其影响因素—以汨罗市为例[J]. 经济地理,2021,41(1):173-180.

Xiao Lin, Hu Ling, Dai Liuyan, et al. Characteristics and influencing factors of rural “hollow houses” renovation reclamation types: a case study of Miluo City[J]. Economic Geography, 2021, 41(1): 173-180. (in Chinese with English abstract)

[9] 张佰林,蔡为民,张凤荣,等. 隋朝至1949年山东省沂水县农村居民点的时空格局及驱动力[J]. 地理研究,2016,35(6):1141-1150.

Zhang Bailin, Cai Weimin, Zhang Fengrong, et al. Spatio-temporal evolution of rural settlements and its driving forces in Yishui county, Shandong province from Sui dynasty to 1949[J]. Geographical Research, 2016, 35(6): 1141-1150. (in Chinese with English abstract)

[10] 杨忍,刘彦随,龙花楼,等. 基于格网的农村居民点用地时空特征及空间指向性的地理要素识别—以环渤海地区为例[J]. 地理研究,2015,34(6):1077-1087.

Yang Ren, Liu Yansui, Long Hualou, et al. Spatial-temporal characteristics of rural residential land use change and spatial directivity identification based on grid in the Bohai Rim in China[J]. Geographical Research, 2015, 34(6): 1077-1087. (in Chinese with English abstract)

[11] 马利邦,豆浩健,谢作轮,等. 基于整合驱动因素和适宜性评价的乡村聚落重构模式研究[J]. 农业工程学报,2019,35(3):246-255.

Ma Libang, Dou Haojian, Xie Zuolun, et al. Research on rural settlement reconstruction model based on integration drivers and suitability evaluation[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2019, 35(3): 246-255. (in Chinese with English abstract)

[12] 刘崇刚,孙伟,曹玉红,等. 乡村地域生态服务功能演化测度—以南京市为例[J]. 自然资源学报,2020,35(5):1098-1108.

Liu Chonggang, Sun Wei, Cao Yuhong, et al. The evolution measurement of ecological service function in rural areas: A case study of Nanjing[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(5): 1098-1108. (in Chinese with English abstract)

[13] 龙花楼,刘彦随,邹健. 中国东部沿海地区乡村发展类型及其乡村性评价[J]. 地理学报,2009,64(4):426-434.

Long Hualou, Liu Yansui, Zou Jian, et al. Assessment of rural development types and their rurality in eastern coastal china[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(4): 426-434. (in Chinese with English abstract)

[14] 徐凯,房艳刚. 乡村地域多功能空间分异特征及类型识别—以辽宁省78个区县为例[J]. 地理研究,2019,38(3):482-495.

Xu Kai, Fang Yangang. Spatial differentiation and type identification of rural territorial multi-functions in Liaoning Province[J]. Geographical Research, 2019, 38(3): 482-495. (in Chinese with English abstract)

[15] 曲衍波,魏淑文,刘敏,等. 农村居民点多维形态空间格局与耦合类型[J]. 自然资源学报,2019,34(12):2673-2686.

Qu Yanbo, Wei Shuwen, Liu Min, et al. Spatial pattern and coupling types of multidimensional morphology of rural residential land[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(12): 2673-2686. (in Chinese with English abstract)

[16] 李晓青,徐修桥,谢炳庚,等. 喀斯特地区农村居民点对石漠化演变的影响[J]. 经济地理,2020,40(10):155-163.

Li Xiaoqing, Xu Xiuqiao, Xie Binggeng, et al. Influence of rural residential areas on the evolution of rocky desertification in karst area[J]. Economic Geography, 2020, 40(10): 155-163. (in Chinese with English abstract)

[17] 孔宇,甄峰,张姗琪,等. 基于多源数据的国土空间高质量利用评价思路[J]. 中国土地科学,2020,34(5):115-124.

Kong Yu, Zhen Feng, Zhang Shanqi, et al. Evaluation on high-quality utilization of territorial space based on multi-source data[J]. China Land Science, 2020, 34(5): 115-124. (in Chinese with English abstract)

[18] 陈正发,史东梅,何伟,等. 基于“要素—需求—调控”的云南坡耕地质量评价[J]. 农业工程学报,2020,36(12):236-246.

Chen Zhengfa, Shi Dongmei, He Wei, et al. Quality evaluation of slope farmland in Yunnan Province based on “element-demand-regulation” framework[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2020, 36(12): 236-246. (in Chinese with English abstract)

[19] 赵小敏,周丙娟,黄心怡,等. 基于GIS与综合指数法的农村集体建设用地质量等级评价[J]. 农业工程学报,2018,34(7):249-255.

Zhao Xiaomin, Zhou Bingjuan, Huang Xinyi, et al. Quality evaluation of rural collective construction land based on GIS and comprehensive index method[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2018, 34(7): 249-255. (in Chinese with English abstract)

[20] 张新成,高楠,何旭明,等. 乡村旅游公共服务质量评价及提升模式研究[J]. 干旱区资源与环境,2020,34(10):179-186.

Zhang Xincheng, Gao Nan, He Xuming, et al. Study on the quality evaluation and promotion model of rural tourism public services[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2020, 34(10): 179-186. (in Chinese with English abstract)

[21] 张永彬,乔敏,宇林军,李明.生态景观特征的村镇聚落分类和生态环境质量评价——以北京市为例[J].测绘科学,2021,46(10):159-166.

Zhang Yongbin, Qiao Min, Yu Linjun, et al. Village settlement classification and ecological environment quality evaluation based on ecological landscape characteristics: Take Beijing city as an example[J]. Science of Surveying and Mapping, 2021,46(10):159-166.

[22] 唐宁,王成,杜相佐. 重庆市乡村人居环境质量评价及其差异化优化调控[J]. 经济地理,2018,38(1):160-173.

Tang Ning, Wang Cheng, Du Xiangzuo. Evaluation of rural human settlements quality and its differentiated optimization in chongqing municipality[J]. Economic Geography, 2018, 38(1): 160-173. (in Chinese with English abstract)

[23] 周国华,刘畅,唐承丽,等. 湖南乡村生活质量的空间格局及其影响因素[J]. 地理研究,2018,37(12):2475-2489.

Zhou Guohua, Liu Chang, Tang Chengli, et al. Spatial pattern and influencing factors of quality of lifein rural areas of Hunan province[J]. Geographical Research, 2018, 37(12): 2475-2489. (in Chinese with English abstract)

[24] 吴传钧. 论地理学的研究核心:人地关系地域系统[J]. 经济地理,1991(3):1-6.

Wu Chuanjun. On the research core of geography: The man-earth relation area system[J]. Economic Geography, 1991(3): 1-6. (in Chinese with English abstract)

[25] 金其铭,张小林,董新. 人文地理概论[M].北京:高等教育出版社,1994:25-39.

[26] 曲衍波,姜广辉,商冉,等. 基于系统要素特征耦合的农村居民点类型划分与整治模式[J]. 北京大学学报:自然科学版,2016,52(6):1057-1067.

Qu Yanbo, Jiang Guanghui, Shang Ran, et al. Type classification of rural settlements and its consolidation models based on the coupling of system factor characteristics[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2016, 52(6): 1057-1067. (in Chinese with English abstract)

[27] 刘彦随. 现代人地关系与人地系统科学[J]. 地理科学,2020,40(8):1221-1234.

Liu Yansui. Modern human-earth relationship and human-earth system science[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(8): 1221-1234. (in Chinese with English abstract)

[28] 邬建国. 景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M]. 北京:高等教育出版社,2009:65-80.

[29] Tapio P. Towards a theory of decoupling: Degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970and 2001[J]. Transport Policy, 2005, 12(2): 137-151.

[30] 王婧,方创琳,李裕瑞. 中国城乡人口与建设用地的时空变化及其耦合特征研究[J]. 自然资源学报,2014,29(8):1271-1281.

Wang Jing, Fang Chuanglin, Li Yurui. Spatio-temporal analysis of population and construction land change in urban and rural china[J]. Journal of Natural Resources, 2014, 29(8): 1271-1281. (in Chinese with English abstract)

[31] 曲衍波,朱伟亚,郧文聚,等. 基于压力—状态—响应模型的土地整治空间格局及障碍诊断[J]. 农业工程学报,2017,33(3):241-249.

Qu Yanbo, Zhu Weiya, Yun Wenju, et al. Land consolidation spatial pattern and diagnosis of its obstacle factors based on pressure-state-response model[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2017, 33(3): 241-249. (in Chinese with English abstract)

Quality evaluation and improvement strategies of rural residential areas utilization from the perspective of human and land coordination

Qu Yanbo1, Dong Xiaozhen1, Ping Zongli2※, Guan Mei2

(1.,,250014,; 2.,250014,)

High-quality utilization of rural residential areas has been a concrete manifestation of rural revitalization. It is highly necessary to comprehensively evaluate the quality of rural residential areas, thereby optimizing the allocation of rural factors for village planning. Taking the Pinggu District of Beijing as an example, the utilization quality of rural residential areas was evaluated from the perspective of coordinated land intensive use and human settlements for the harmonious development of rural production and living spaces. In this study, entropy right-TOPSIS was also selected to evaluate the utilization quality of rural residential areas. According to the utilization types of rural residential areas recognized by an elastic coefficient method modified by the coefficient of variation, the obstacle factors of each type were determined using the barrier diagnosis model. Finally, a promotion strategy was also proposed during this time. The research showed that: 1) The level of land-intensive use was above the average of regional standard in rural residential areas, whereas, the quality of human settlement environment and the comprehensive quality was moderately low with a varying spatial distribution. 2) The types of rural residential areas were characterized by dominant medium-quality, secondary high-quality, and less low-quality, corresponding to the decrease in the number of villages from the decoupling F weak, decoupling T weak, positive hook F strong, negative hook F weak, positive hook T strong, negative hook T weak, positive hook T-F equally strong, and negative hook T-F equally weak type. As such, the maladjusted development was the main obstacle to the high-quality utilization of rural residential areas. 3) The main obstacles were represented by the scale intensity, spatial layout, life environment, and production environment. Moreover, the number of obstacles gradually increased from high- to low-quality type. Specifically, the traffic, terrain, distance from urban areas, and industrial development were also the important influencing factors on the high-quality utilization of rural residential areas. In addition, the environmental development plan needed to be further improved using infrastructure construction. 4) The “integration, intensification, humanization and good governance” was required to be taken as the strategic direction for the systemic rectification in the whole region. Consequently, different measures should be adopted to promote the utilization quality of rural residential areas in an orderly manner. More importantly, it can also be highly demanding to fully maintain the ecological environment in rural residential areas with different utilization qualities. Among them, the rural residential areas with high-quality utilization should carry out appropriate optimized activities, while the medium-quality for synchronous promotion, and those of low-quality for systematic consolidation.

rural residential area; land use; quality evaluation; human settlement environment; classified governance strategy; Pinggu district

曲衍波,董晓珍,平宗莉,等. 人地协调视角下农村居民点利用质量评价与提升策略[J]. 农业工程学报,2021,37(18):252-262.doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2021.18.029 http://www.tcsae.org

Qu Yanbo, Dong Xiaozhen, Ping Zongli, et al. Quality evaluation and improvement strategies of rural residential areas utilization from the perspective of human and land coordination[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(18): 252-262. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2021.18.029 http://www.tcsae.org

2021-06-06

2021-08-05

国家自然科学基金项目(41771560,42077434);山东省高等学校“青年创新团队发展计划”项目(2019RWG016);山东省国土空间规划院项目

曲衍波,博士,教授,博士生导师,研究方向为土地利用转型与城乡发展。Email:yanboqu2009@126.com

平宗莉,高级工程师,研究方向为国土空间规划与自然资源创新。Email:241420815@qq.com

10.11975/j.issn.1002-6819.2021.18.029

F301.24

A

1002-6819(2021)-18-0252-11