慢生活理念下滨海型乡村发展模式设计探讨

——以温岭市石塘镇里箬村为例

严千丽,袁 政

(浙江农林大学暨阳学院,浙江 诸暨 311800)

1 滨海型乡村发展模式及案例

1.1 滨海型乡村发展模式

进入21世纪,随着社会经济的发展,越来越多的人不仅关注内陆乡村旅游,也开始将目光转向沿海地带[1]。滨海旅游逐渐盛行,沿岸地区的经济发展显著上升。依托滨海农村地区独特而丰富的旅游资源,为游客提供滨海旅游、滨海休闲、娱乐和度假活动、科普视察等旅游体验,从而增加了游客和地方居民的交流和互动,提高了游客对民俗等方面的理解[2]。滨海型乡村旅游是滨海旅游的一种特殊形式,这不仅兼顾地方经济和渔民利益,还具备了自然景区旅游和生态旅游的特性,是一种生态旅游。滨海型乡村旅游的开发应充分尊重海洋和自然环境,强调回归自然和原生态,让游客在旅游的过程中提高生态意识[3]。

1.2 国内案例及启示

1.2.1 象山县石浦镇东门渔村

象山县三面环海,是名副其实的半岛县。海岸线长,海滩多,在湾、岛、礁、谷之间。象山县风景秀丽,发展滨海乡村旅游潜力巨大,是我国东部滨海资源得天独厚的优势地区[4]。随着当地有关公路项目的建设,象山积极加入国家交通网络系统,大大促进了宁波象山县和其他地区资源的整合、交通交互、产业互补和环境保护。象山县不仅有深厚的社会经济基础,而且在城乡经济社会和社会保障体系方面也日益完善,整体综合经济实力迅速提高。经过多年的努力,滨海旅游行业已经成为当地农村经济发展和农村建设的支柱行业之一。

1.2.2 舟山市

舟山市地理位置优越,位于“三江”出海口,是我国最大的海上群岛城市,也被冠以“千岛之城”的美誉。依托境内丰富的山海景观、名胜遗迹,集成了极具历史古韵、文化内涵、艺术美学的特色旅游资源。根据对各岛屿的历史、 自然和社会特点的长期探索,逐步形成了现阶段5种旅游发展模式,分别是海俗风情型、景观艺术型、影视文化型、历史文化型和朝圣进香型,从5个方面整合了舟山群岛的主流旅游模式[5],加快开发与完善管理,其旅游产业也进入了蓬勃发展期,当地居民收入也逐年提高,日益形成一个良性循环。

1.2.3 启示

从象山县中可以借鉴到:全县科学合理布局,着力把重要村落连线,推动主题特色旅游路线的形成。此外,尊重各村的实际情况,确定特征不同的度假村,深化“一村一品”的农村旅游发展模式。促进各个村之间的联系,共同发展。舟山市值得借鉴的推广旅游方法具体表现为渔家沙滩活动、环海舟游、渔家体验、沙雕堆塑、演艺观赏等。而当地旅游业发生翻天覆地的关键就是因地、因时制宜的原则,在美丽乡村建设和乡村振兴大背景下,这对其他滨海地区保护和旅游开发提供了优秀典范。

2 慢生活理念

2.1 生态优先

从现有大数据评估来看,滨海旅游产业的经济发展以大量消费环境资源为代价实现,因此需要引进环保技术和发展模式来平衡,把重点放在保护和恢复上。应尊重当地的特点,按照科学合理的计划,强调“生态合理性优先”的原则。不仅要加强对当地生态特色植物的培育,还要对现有植被进行修复维护,这样才能在开发的同时保护当地生物的多样性。为进一步防止全村园林化趋势,重点加强滨海村的自然野趣,展示民俗历史和区域文化。只有乡村生态与自然环境相融合,才能打造合乎范围的滨海型慢生活乡村。

2.2 文化保护

近年来,滨海型观光兴起。但与此同时,游客从城市带来的浮躁习惯,让为数不多的历史遗留物间接或直接的破坏。尽管游客体验了舒适的旅游,但也造成了不可挽回的后果。通过对历史文化村的总结,开发与文化有关的创意性商品,不仅仅为游客提供无形的商品和历史传承的文化意识和行为,还为游客提供实体化的产品,将无形的文化意识通过有形的艺术文创产品来表现[6]。在游客接收和制作有形商品的过程中,促进当地非物质文化遗产的更好传承和发展,体现文化村的特色。在认识历史文化村的基础上,让游客在观赏风景的同时留下记忆点,是历史文化村创意产品发展的动力之一。

2.3 以人为本

随着现代化“快生活”的发展,让闲暇时的人们有了外出体验自然的倾向。历史文化村落舒适的人居环境和丰富的旅游体验是吸引游客的原因之一。因此,打造具有当地特色的文化构筑物,能进一步吸引游客,感受当地的文化氛围。此外,随着慢旅游消费观念的普及,可以推进游客在体验过程中放松自我。这不仅提高游客对历史文化村的保护意识,还提升了人们的生活、文化水平。

2.4 回归自然

历史文化村落不仅具有优美的环境特色,也包含了悠久的历史文化背景,不同的自然地貌等。通过对现有的自然地形基理的研究,对留存至今古建筑进行保护修复、定期检查,保持和恢复现有古建筑的历史文化风貌[7]。根据当地特色自然环境模式,保持自然植物群落模式,发展传统历史文化村落写生基地,吸引更多人流,从而达到提升当地知名度和保护自然环境的目的(图1)。

图1 慢生活旅游概念

3 里箬村背景分析

3.1 环境分析

3.1.1 地理位置

里箬村位于温岭市东南海滨,原属于笠山镇,后合并为石塘镇。里箬村在东西北三面悬海,地处斗笠山的内侧,并比其南部以外的称里箬,又名内斗笠。村里的房屋是沿着山建的。在半山腰的村庄。村里传统石屋的保护很好。

3.1.2 村域概况

村民们世代以捕鱼为生,现有钢制生产渔船20艘,是一个纯渔业村。全村面积0.14 km2,常住人口1200余人,党员38名,村两委6人,村民小组14组,村民代表49人。

3.1.3 气候分析

里箬村位于中亚热带季风区,四季分明。受海洋水体调节和对西北高山寒流的停滞,国内夏少酷热,冬无严寒,热量丰富,雨量充足,年降水量1185~2029 mm,气候温和滋润。水热资源适宜。

3.2 里箬村资源分析

3.2.1 产业基础优越

里箬村位于浙江省温岭市东南濒海处的石塘镇,石塘镇是浙江省渔业重镇、全国著名渔业乡镇,拥有国家一级渔港—石塘渔港,工业以水产加工、机械、电子、船舶修造为主导行业,地处滨海的石塘镇,渔业捕捞一直是主导产业。以渔业为基础,港口为依托,积极发展渔业产业体系,近年来旅游业又有了初步发展,基本形成了渔业、贸易、旅游等产业协调发展的经济格局。2019年镇内规上企业产值6.35亿元。

3.2.2 文化特色底蕴

石塘镇里箬村民俗文化丰富,“庙会”“圩逢”文化源远流长,其中以沙江三相庙会、灵竹城隍庙会最为隆重。“沙江三相庙会”和“灵竹城隍庙会”分别被列为自治区级非物质文化遗产名录和县级非物质文化遗产名录;石塘大奏鼓、扛台阁、小人节等民俗文化富有风情,民间工艺独特且历史悠久,其中大奏鼓、七月七小人节被列入国家级非物质文化遗产名录。

3.2.3 乡村管理特色

近年来,里箬村以村党支部为核心积极推进美丽乡村建设,发展渔业码头,加强石屋保护与非物质文化遗产传承,实施可持续发展战略,保护城镇生态和城镇环境,实现城镇建设与生态环境的协调发展。充分开发利用水域资源,根据各自风格和特色建设水域性观光旅游产品,打造滨海休闲旅游胜地[8]。先后获得台州市先进基层党组织、台州市非物质文化遗产活态传承先进集体、浙江旅游特色文化村、全面小康建设示范村等荣誉。

4 设计策略

4.1 设计构思

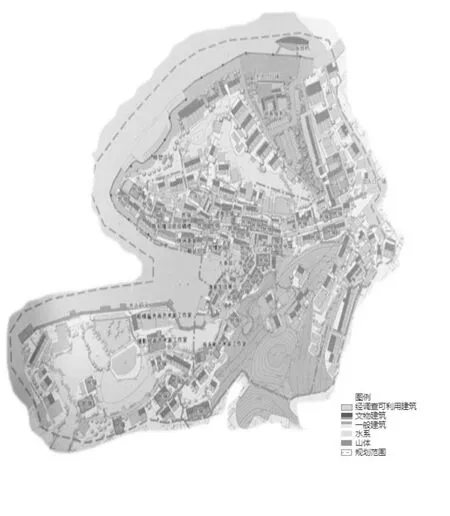

本课题以“慢生活理念”的视角,对温岭石塘镇里箬村人居空间模式进行理论构建和评价体系的研究,以村落为单位,多层、系统式、层叠式的研究结合了村子空间系列的概念,将村域、村落、近邻建筑作为连续的整体。根据全城农村的“慢生活理念”,进行建筑模式的研究,改善农村居住标准、建设条件、农村运营模式,符合现代化旅游的需求[9]。本文基于滨海旅游经济背景,充分调研了里箬村休闲渔业的概况,结合得天独厚的旅游资源,强调地方性、多元性和趣味性,提出了“慢生活”的概念,其“慢生活”系统的构成、分析影响因素、结构方式,构建适合观光旅游县的现代休闲渔业系统[10]。把滨海旅游经济的运营作为建设整体“慢生活”系统的重要环节,构建农村和自然缓冲区(图2、图3)。

图2 建筑功能利用规划

图3 景观分区

4.2 融入文化,促进发展

里箬村是自然资源、人文资源、渔业资源的结合体,其中包括丰富的地理文化、民族文化、宗教文化、历史文化、物产文化等,是温岭滨海文化产业开发中独树一帜的市场潜力资源。因此石塘镇可根据不同村落的历史背景如大奏鼓、庙会、圩逢、扛台阁、小人节等,通过举办本地的传统节日来展示当地的传统和文化[11]。在各具特色的传统活动中融入文化,对旅游者的服务中融入乡村元素,从而形成自己独特的品牌特色,开展较为丰富的旅游活动。利用各个文化节日的阶段性,在时间上灵活制定旅游资源分配,用特色的服务体验吸引更多的游客。

4.3 低碳环保,生态优先

以里箬村为例,可广泛向公众宣传公共交通、汽车共享网站的链接,充分利用当地的共享单车解决低碳出行难的问题,让更多游客在历史文化村落主动选择慢出行方式。提升历史文化村落内及外部的空间环境品质尤为重要,能让游客保持健康休闲与乐活的心态去感受休闲体验。倡导慢旅游,让游客充分感受当地文化[12]。可提供有吸引力的建议和活动,如步行、骑自行车、划艇,导游随行讲解,艺术和手工艺品参观。为游客提供放松和享受环境的机会,如参观景点、露天咖啡馆、野餐地点、无车区等。

4.4 盘活特色,引导经济

注重地方化、本土化,通过深度体验与村民进行深层次的交流来了解当地的自然环境,民俗风情,注重当地的本土文化与生活,并在此之上进行深度挖掘、传播与利用[13]。可开创手工作坊区,让游客亲自体验制作当地本土的特色文化产物。在利用当地特有的材料如石材、贝壳、海洋二次加工品等游客体验特色乡土文化的同时,增加旅游记忆。也可发展创意渔业,促使游客体验捕鱼模式,从而达到宣传当地特色文化效果[14]。在继承发展文化的同时,创造属于自己的品牌,开发文化创意性产品,打开市场,增加旅游知名度。让丰富的乡村资源和广阔的乡村地域相连合,为当地居民提供副业,带动经济发展。

4.5 整体发展,共同富裕

历史文化村落不仅具有优美环境特色,也富含悠久历史文化背景,风土人情特色等,因此可以根据当地特色自然环境模式,增加植被品种层次,宣传提升当地知名度和发展本地经济[13]。在加强管理、提高村民整体素质的同时,有计划地确定旅游综合体的集聚规模;也可根据自己的品牌提高产品服务设计要求。在整合了各种旅游休闲、娱乐休憩元素的综合性服务设施的基础上,满足生产端和消费端的市场需求,不断完善自身的人才管理体系建设,充分挖掘旅游综合体的潜力,实现利润的最大化[15]。调整综合体内部各种功能的平衡,并相互刺激,让里箬村资源能更主动地发挥其功能和效果,从而产生更大的经济效益,获得更多的收益。

4.6 设计方案

以慢生活的生活理念特色为基础,将村庄打造成集旅游、文化、管理、渔业为一体的,具有乡村休闲旅游功能的综合性乡村慢生活体验区。引导繁忙生活的城市人,在焦虑的气氛外放松自我,提倡渔村生活慢阅读,慢运动,慢交往,慢学习的悠闲节奏,体验生活之美。通过实地考察将石屋综合体构造的空间形态做了如下规划,形成慢生活的结构综合体(图4)。

图4 里箬村主要功能分布

(1)主中心是以古建筑风貌为主的石屋和非遗文化为主的大奏鼓广场为核心,以当地的建筑特色和文化传承相融合向周围辐散的主体结构。可以利用地域的海洋经济产物充当主要景观,打造视觉中心,设计当地文化气息的墙艺绘画、构造地域特色明显的旅游环境。

(2)副中心为石屋旅社,位于里箬村的西南部,和主中心相连接,适宜打造观光与徒步为主的一站式路线。利用当地特色的渔船造型,搭造观景平台,增加趣味性,丰富海洋元素的同时烘托当地传统文化。

(3)副中心是石屋文化地,位于里箬村东部,靠近海域,建立文化和山水结合的景观节点,提供休息,感受自然。对度假村周边环境进行修缮和维护,保持古村落植物配置的风貌,营造与城市风格不同的自然环境,使来这里的游客能够最大限度地放松自我,缓解压力。

(4)开拓区域是手工学习区,位于中笠村北部,靠近山林,万籁俱寂,静心体验,专心学习。游客在制作手工艺品的同时,也能增加自身的修养,增加生活的乐趣。此外,游客在风景如画、环境优美的情况下,更容易心平气和,放松自我。

5 结论

里箬村的设计研究以慢生活理念下滨海型乡村发展模式为视角,致力于保护里箬村的文化特色。在打造非遗氛围下的村落景观新景象的情况下融入新理念,为历史文化村落保护提供更好的景观构想,真正做到了乡村文化传承和景观环境提升的可持续发展。