军机适航与安全性发展综述

徐明 宫綦

摘要:随着先进航空设备的不断投入使用,借助军机事故调查和系统安全性方法已经不能满足现代高度复杂航空器的安全要求。需要在已有军机安全性工作的基础上,吸收民用航空器适航标准要求,制定军机适航性技术标准。结合其装备采办管理实践,建立与之相适应的军机适航性工作体系,并开展军机全生命周期适航性工作。通过对适航理念与内涵的分析,介绍了军机安全性发展现状,研究军民机适航技术和体系的发展,围绕提升航空装备安全设计与符合性验证能力,给出未来适航发展方向需要涵盖的五大能力,助推军机适航与安全性工作的发展。

关键词:军机适航;系统工程;安全性;适航技术

中图分类号:V271.4文献标识码:ADOI:10.19452/j.issn1007-5453.2021.10.002

目前,国内航空装备安全形势依然严峻,如果离开装备使用安全,战斗力将无从谈起。空军战略任务的完成要靠空军战斗力的形成,战斗力的基础是航空装备的使用安全,必须统一“保安全就是保战斗力,保战斗力就是保战略空军实现”的思想,才能保障战略空军目标的实现。

为保障空军装备安全,首先要是保证军用航空器的各种构型在训练和作战环境下,为完成预期任务,具有安全起飞、着陆、飞行和终止飞行的能力,实现航空器的使用安全,这就是军机适航性工作的目标。军机适航性工作就是在航空器的研制、生产和使用全生命周期对安全风险进行识别、消除和控制,保证军用航空器的使用安全。

随着三代以及四代(美、俄称五代)机等先进航空装备的大量使用,借助军机事故调查和系统安全性的传统方法已经不能满足现代高度复杂航空器的安全要求。需要在已有军机安全性工作的基础上,吸收民用航空器适航标准要求,制定军机适航性技术标准,结合其装备采办管理实践,建立与之相适应的军机适航性工作体系,并开展军机全生命周期适航性工作。

1适航理念与内涵

1.1适航性定义

英国牛津大学牛津词典解释:适航性(airworthiness-fit to fly):适于飞行。中国民用航空局适航司《中国民用航空器适航管理》[1]中的定义:民用航空器的适航性是指该航空器包括其部件及子系统整体性能和操纵性能在预期的环境和使用限制下的安全性和物理完整性的一种品质。这种品质要求航空器始终符合其型号设计,始终处于安全运行状态。美国MIL-HDBK-516C[2]《军机适航性审查准则》中的定义:依照批准的用途和限定范围,特定航空器系统的构型能安全实现、保持和终止飞行的特性。

综上所述,适航性定义为:依照批准的用途和限定范围,特定航空器系统的构型能安全实现、保持和终止飞行的特性,适航性是航空器的固有特性,其通过航空器设计赋予,制造实现,并通过维修保持。

1.2适航理念

适航性是指航空器在預期使用环境和限制条件下具有安全实现、保持和终止飞行的固有特性,需要在航空产品和零部件研制过程中赋予,在制造过程中实现,并在交付后的运营过程中持续保持。

适航性要求在航空器不同阶段具体要求各有侧重[3],具体如下:(1)设计阶段,在设计上满足型号初始适航要求并得到充分验证与确认;(2)制造阶段,在生产上符合批准的工程设计,保持制造对设计的一致性;(3)使用阶段,在售后的运营/使用阶段收集、分析缺陷和使用中发现问题并发布服务通告(SB)/技术通报,以及通过合适的维修活动恢复其适航性,保证航空器持续安全飞行。由此可见,适航工作贯穿于航空器全生命周期,是保证其安全飞行的基石。

中国航空工业十四五适航发展规划(征求意见稿)中提出了集团公司适航理念为:(1)民机适航须遵循“安全至上,严格遵循,科学创造,产业腾飞”的理念;(2)军机适航须遵循“安全保障,证据衡量,过程符合,效能提升”的理念。

1.3适航性技术内涵

通过国内外军民机适航工程实践[4-6],可以总结出以下规律:(1)适航性均以在航空器实际飞行中所应具有的安全性为归宿;(2)作为航空器固有的属性,反映的是航空器灾难性失效的内在规律,是通过航空器全生命周期内的设计、制造、试验、使用、维护和管理的各个环节来实现和保持的;(3)适航性是航空器中每一涉及安全的部件和子系统,以及整体性能、系统安全、物理完整性、动力有效性和操作特点的安全品质的综合反映;(4)强调了适航性以预期运行环境的航空器使用限制为界定条件;(5)包括了持续运行的动态因素——维修和使用等;(6)适航性首先体现技术方面的要求,包括系统安全性要求与物理完整性要求,其次体现管理方面的要求,包括技术状态管理与过程控制管理等。

综上所述,适航性技术内涵为:以实现航空器的使用安全为目标,探索、研究航空器灾难性失效的内在规律,保证航空器的系统安全、物理完整、动力有效,实现航空器空气动力正确与保持,是使航空器使用安全和环境友好的科学技术。

2军机安全性发展阶段研究

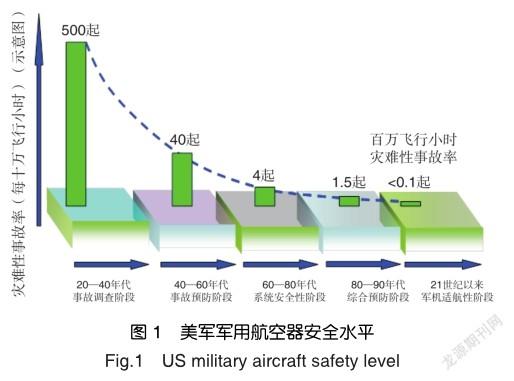

目前,美国空军军用航空器适航性实施效果显著,美军针对军用航空器实施了适航性,严重事故率从平均每10万飞行小时1.5起降至0.1起(百万分之一)。美军军机安全技术的发展可以分为5个阶段[7-8],如图1所示。

2.1事故调查阶段

20世纪20年代初期—40年代前期是事故调查阶段。1922年是军用飞机发生事故率最高的一年,每10万飞行小时发生506起灾难性飞行事故。1943年正式实施飞行安全大纲,下降至64起灾难性事故。

2.2事故预防阶段

20世纪40年代中期—60年代中期是事故预防阶段。在飞机设计和制造中考虑安全性,采取飞行安全研究和技术检查工作;制定各种安全规章和条例;开展安全培训和推行标准化等措施。提出环境验收试验、工艺筛选、故障报告及纠正措施系统,导航及供电等关键系统采用双余度,对设计、质量控制大纲和试验大纲均进行独立的安全性评审。10万飞行小时发生灾难事故下降至40起。

2.3系统安全性阶段

20世纪60年代后期—80年代中期是实施系统安全性阶段。1969年7月,美国在空军规范MIL-S-38130[9]的基础上,制定了军用标准MIL-STD-882[10]“系统及其分系统、设备的系统安全大纲要求”。F-15、F-16战斗机、B-1战略轰炸机等型号的研制都开展系统安全性工作,包括制定系统安全性大纲、确定安全性设计要求、进行系统安全性分析、开展安全性设计与验证、进行系统安全性培训等。70年代中的灾难性事故率每十万飞行小时4起;到80年代中期逐步开始建立“军机适航性”概念,其灾难性事故率每十万飞行小时降至2起。

2.4综合预防阶段

20世纪80年代中期—90年代中期是综合预防过程控制阶段。以军机适航性工作为统领,全面实施系统安全性和物理完整性,使军用飞机安全水平有了显著的提高,灾难性事故率不断下降。美国军机灾难性事故率稳定在10万飞行小时发生1.5起左右。

2.5军机适航性发展阶段

21世纪,进入军机适航性发展阶段。为使军机灾难性事故率达到百万飞行小时率级:美国空军发布了AFPD 62-6《美国空军航空器适航性审查》,提出对空军所有航空器开展适航审查。此外,美国空军还颁布了22份适航性通告(AWB),用于指导开展军用航空器适航性审查工作。同时,在适航技术法规体系方面,美国防部已发布了MILHDBK-516C,成为美三军通用的适航性审查准则,适用于国防部所有的航空器。美国国防部于2003年颁布了MILHDBK-514《航空器装备使用安全、适用和效能(OSS&E)》,规定了军用航空器的OSS&E基线要求(包括适航性)。

3军民机适航技术发展研究

随着事故经验的不断积累以及行业发展的需要,欧美等民航发达国家一直在不断更新民机适航规章要求和发展适航工程能力[11]。一方面,美国不断更新适航技术要求并通过修订规章来完善和补充适航条款,例如,美国联邦航空局(FAA)颁发的运输类飞机适航规章最新的已经是146号修正案,而我国最新的CCAR-25部仅更新到124号修正案[12-13];另一方面,为了适应小飞机的发展,美国联邦航空局对23部小飞机适航规章做了较大修改,主要内容借助行业协会标准进行更新等。

目前,军机适航已经得到国际的普遍认可。2011年,在澳大利亚举办了全球首届高层军机适航论坛,美国、欧洲等20多个国家来自政府、军方和工业部门的高层人员参会,中国代表团出席并进行了主题汇报交流。欧美主要国家的适航性技术标准也趋于一致,各国之间开展军机适航相互认可工作,军机适航已经发展成熟,也实施类似于民机的证件管理。与民机适航规章不同,军机适航性技术标准由于其适用各类型军机,需要借助军用标准、军机适航标准、民机适航标准、行业协会标准等,形成完整的軍机适航要求[14-15]。

3.1美军适航技术现状

美军在2002年10月正式发布和实施MIL-HDBK-516,规定了军用航空器适航性审查要求,仅适用空军。2004年2月和2005年9月先后颁布了A版和B版,其适用范围从原版只适用空军扩大到适用空军、海军和陆军。2008年2月29日,美国国防部又对B版进行修订至CHG1版。2010年12月6日,每个条款增加标准与符合性方法,形成了B版的扩展版。2014年12月12日,根据型号应用情况和技术发展,进行修订升级,形成了C版。最新的C版颁布以来美国空军通过发布更改通告(change notice,CN)对适航性审查准则进行持续更新,截至目前一共发布了7份更改通告。

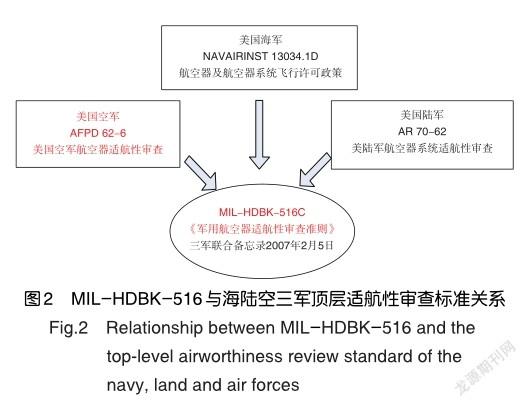

MIL-HDBK-516C是美国国防部最新颁布的、三军联合通用的顶层适航性审查准则,适用所有的固定翼/旋翼、有人/无人军用航空器,该标准具有显著的普适性。该手册建立了一套军用航空器适航性审查准则,适用所有有人驾驶和无人驾驶固定翼和旋翼航空器系统的适航性判定,是航空器系统计划管理人员、总工程师和总承包商确定系统适航性审查基础所依据的基础性文件[16]。MILHDBK-516与海陆空三军顶层适航性审查标准关系如图2所示。

MIL-HDBK-516在落实过程中,军方和研制方将根据型号不同的构型、任务用途等特点进行剪裁,以确定适用的内容。此外,针对专用的、以前未规定的准则,也允许增加,以便精准识别和确定安全方面特定的技术状态。从而,通过剪裁适航审查准则,建立具体的航空装备型号审查基础,具体剪裁规则如下:(1)按适用、部分适用和不适用标识每个准则,考虑系统或产品的复杂性、类型、资料和预期用途,对标为不适用的准则的理由要形成文件;(2)不能以任何方式删除或修改完全适用的准则;(3)如果准则的一部分适用,标识适用和不适用部分,对标为部分适用的准则的理由要形成文件;(4)适用或部分适用时,对相应的准则补充本手册中包含的准则没有完全涉及的能力和系统;(5)适用时,可制定额外的准则,对本手册中包含的准则没有完全涉及的能力和系统的理由要形成文件,考虑是否提交这些准则,以便日后纳入本手册;(6)考虑到系统类型、能力和预期用途,标准和符合性验证方法可以剪裁。

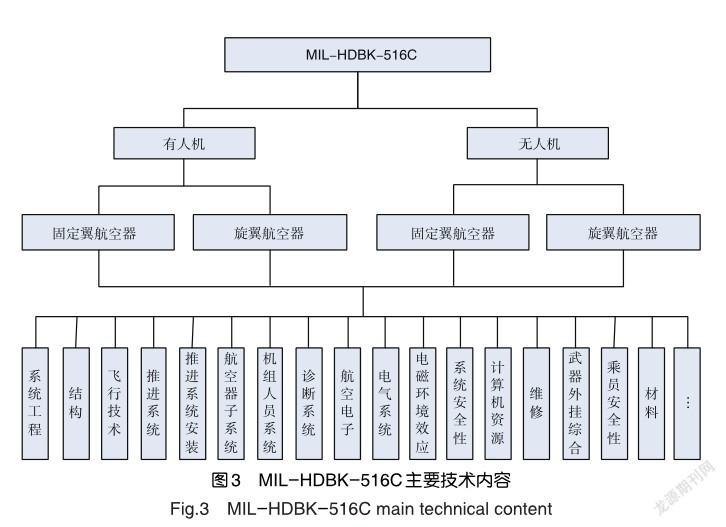

MIL-HDBK-516C共分为21章,在技术内容上,其主要包括系统工程、结构、飞行技术、推进系统和推进系统安装、航空器子系统、机组系统、诊断系统、航空电子、电气系统、电磁环境效应、系统安全性、计算机资源、维修、武器外挂综合、乘客安全性和材料等16个技术章节,总计955个适航性验证条款要求,如图3所示。

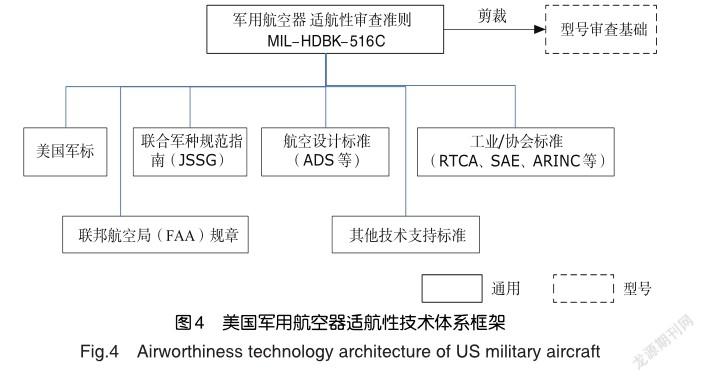

对于MIL-HDBK-516C中的条款,其本质上是定性的要求,其更详细的指南需参考各条款引用的军用和民用指导性文件,包括联合军种规范指南(JSSG)、美军标、民用适航规章、协会标准等数量众多、结构庞大的技术标准要求,以此构成完整的美军适航性要求体系。据统计,MIL-HDBK-516C共直接引用标准440项,其中政府出版物346项;非政府出版物94项,来源于13个组织机构,如图4所示。

目前,军机适航性工作几乎覆盖美军空中主力机型,如图5所示。美国通过军机适航性工作有效保证了军机安全性水平。比较典型的如C-130作为美军主力的战术运输机,在早期研制中未开展适航性工作,从1997年投入使用后,在作战、使用和维护过程中,先后发生多起灾难性事故。据不完全统计,已造成400余人遇难。对比之下,作为美军新一代主力运输机的“环球霸王”C-17,在设计之初就全面贯彻适航性要求,成为军机适航性工作,尤其是运输机适航性工作的典型代表。截至目前,从未发生过一起由于设计原因导致的灾难性事故。

军机适航性要求的制定基于本国的工业实践,以保障航空装备适航性为目标,最大程度地引用已有的民机适航规章,如MIL-HDBK-516C引用FAR-25部FAR-23部,DEF STAN 00-970引用EASA CS-25和CS-E,使得军民机适航性能够协调融合发展。军机适航性与军用标准和民机适航标准的关系如图6所示。

3.2国内适航技术现状

国内自2008年起,大运型号研制之初率先引入适航理念,积极研究民航、国外军机适航管理经验做法和体制特点,在技术上充分借鉴,在管理上科学创新,从零起步,强势推进。经过十多年的探索与实践,逐步形成规范、系统的军机适航工作模式,有力地提升了大运飞机的质量和安全水平,军机适航工作初见成效。目前,大运、四代机和某型预警机已经通过了作为定型的前提条件的军方适航最终审查;某型无人飞机、某型预警机、某型无人作战飞机、某型远程轰炸机等型号适航工作仍在稳步推进中。

2017年,某型军用运输机借鉴民机持续适航管理理念,紧紧抓住保持、恢复和改进军机适航性这个核心,从实施飞机适航性检查、维修机构合格审定、维修保障人员资格管理、培训机构资质认证、不适航问题处理5项变革做起,逐步发展形成先进的大型军用运输机持续适航管理体系,在更高的层次上夯实军机安全基础,助推战斗力、保障力整体提升。军机适航工作取得上述成果,主要得益于以下因素。

(1)建章立制抓法规

在国内现行的常规武器装备研制管理体制基础上,我国空军参考和借鉴国内外军民机适航性管理模式和经验,制定了《大型军用运输机研制阶段适航性工作管理规定(试行)》《大型军用运输机研制阶段适航性审查工作实施办法(试行)》和《大型军用运输机适航审查员管理办法(试行)》等顶层法规,构建了型号适航性工作法规体系框架。

(2)标准牵引抓要求

有了顶层法规,工业部门也积极响应,在国内现有的国家军用标准体系基础上,参照国外军机适航性标准和民机适航规章要求,研究构建了型号适航性技术体系,制定了《大型军用运输机适航性要求》和《大型军用运输机适航工作大纲》等技术操作文件。2021年,航空工业集团公司参考MIL-HDBK-516C,编制并正式发布了集团标准《军用航空器适航审查准则》,目前正在编制与其配套的39项指南。

目前,军机研制所采用的国军标体系主要针对小飞机,有的标准制定年代已久。民机适航标准不断总结吸收最新的飞行经验教训,及时更新,对飞机的安全性要求也随之提高。在大运适航性要求编制过程中,对适航标准与对应的军标体系进行了深入的对比分析,加深了对两种标准的理解,帮助设计人员理解标准的制定背景,把握标准的精神实质,从标准的源头理解掌握飞机安全设计的实质与精髓。按照民机适航条例要求和GJB900系列标准,开展型号安全性分析及设计工作。在整机初始定义阶段,系统地考虑飞机各相关要素对安全性的影响,自顶向下,系统完整地识别飞机各项功能失效对安全的影响,确定飞机及各系统安全性设计和验证要求,避免以往型号研制安全性设计输入粗、定量要求少的问题。针对某型运输机,仅在型号顶层规范中,就補充了军标体系所没有覆盖的安全性要求130余条,并且将这些要求进行了完整的分解和传递。

4适航发展建议

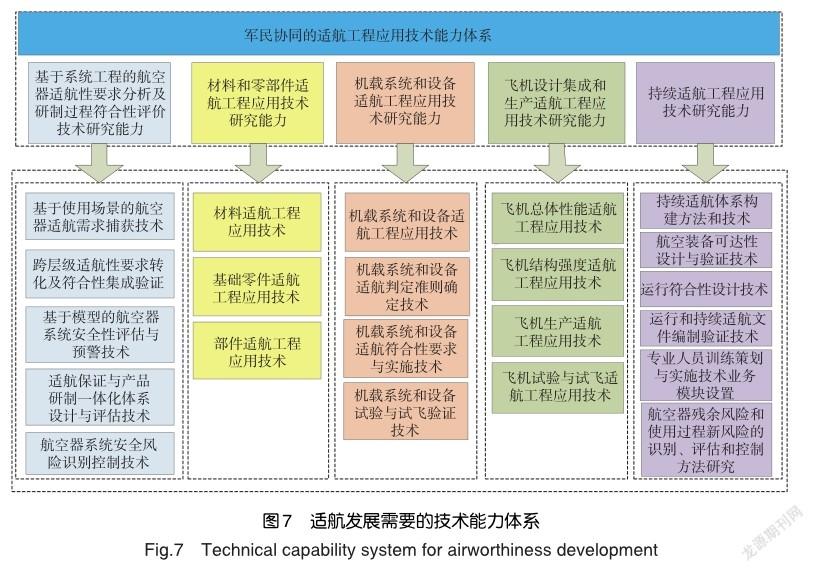

围绕提升航空装备安全设计与符合性验证能力,给出未来适航发展方向需要涵盖的五大能力:基于系统工程的适航性要求分析及研制过程符合性评价能力、材料和零部件适航工程应用技术研究能力、机载系统和设备适航工程应用技术研究能力、飞机设计集成和生产适航工程应用技术研究能力、持续适航工程应用技术研究能力,如图7所示。

4.1基于系统工程的航空器适航性要求分析及研制过程符合性评价技术研究能力

面向行业共性问题,以支撑航空器使用安全目标的实现,紧贴型号研制需要,采用系统工程方法(SAE ARP 4754A),开展覆盖全阶段、全层级、全要素的航空器研制体系和适航保证体系研究。重点围绕产品研制及使用,结合信息化手段,着力突破产品研制与适航保证两张皮的现实难题,实现航空器产品、组织、过程要素的有机融合,从而促进适航性在航空器产品研制的综合性、全局性、系统性考虑,推动航空器研制以适航性为目标的安全性及研制过程符合性贯彻落实。

本能力主要涵盖5项子能力:(1)基于使用场景的航空器适航需求捕获研究;(2)跨层级适航性要求转化及符合性集成验证研究;(3)基于模型的航空器系统安全性评估与预警技术研究;(4)适航保证与产品研制一体化体系设计与评估研究;(5)航空器系统安全风险识别和控制方法研究。

4.2材料和零部件适航工程应用技术研究能力

面向航空器材料、标准件和大部件(含增材制造结构)直接适航性要求及飞机级分解的适航性要求,重点研究金属和复合材料设计许用值和标准规范制定、基础零部件失效模型和数据及试验方法、部件适航符合性设计和验证标准规范等,形成指导航空器材料和零部件适航符合性设计和验证的适航工程应用技术方法、标准规范和工具数据。

本能力主要涵盖三项子能力:(1)材料适航工程应用技术;(2)基础零件适航工程应用技术;(3)部件適航工程应用技术。

4.3机载系统和设备适航工程应用技术研究能力

面向航空子系统(液压系统、环控系统、燃油系统、防火系统、起落架系统、空中加油系统、APU、机械系统、外部货物挂钩系统、外部救援提升系统等)、机组系统、诊断系统、航电系统、电气系统及机载设备直接适航性要求及飞机级分解的适航性要求,重点研究航空器机载系统和设备适航性要求(最低性能要求、软硬件要求、环境要求)、安全性评估方法、适航符合性验证方法等,形成指导航空器机载系统和设备适航符合性设计和验证的适航工程应用技术方法、标准规范和工具数据。

本能力主要涵盖4项子能力:(1)机载系统和设备适航工程应用技术;(2)机载系统和设备适航判定准则确定技术;(3)机载系统和设备适航符合性要求与实施技术;(4)机载系统和设备试验与试飞验证技术。

4.4飞机设计集成和生产适航工程应用技术研究能力

面向航空器总体性能、结构强度、生产、试验等方面的适航性要求,重点研究总体性能、操纵性和机动性、复合材料主承力结构损伤容限、适坠性、EWIS疲劳和电磁试验、全电飞机电气系统性能试验、全尺寸防火试验和运行支持等专业,开展适航符合性设计和验证方法等研究,形成指导航空器适航符合性设计和验证的适航工程应用技术方法、标准规范和工具数据。

本能力主要涵盖4项子能力:(1)飞机总体性能适航工程应用技术;(2)飞机结构强度适航工程应用技术;(3)飞机生产适航工程应用技术;(4)飞机试验与试飞适航工程应用技术。

4.5持续适航工程应用技术研究能力

以保障航空装备使用安全为目标,面向集团公司军民用航空装备研制和使用需求,借鉴民用航空器持续适航和航空器评审(AEG)工作理念,在研制阶段开展体系(持续适航管理体系和运行支持体系)构建方法和技术研究。重点围绕航空装备可达性设计准则、运行符合性设计、运行和持续适航文件、人员训练4个方面开展基础共性技术研究及相应条件建设工作;交付后围绕使用、运行和维修等领域,开展体系(客户服务和保障体系、维修管理体系)构建方法和技术研究,同时重点构建人员训练策划和实施能力。针对军用航空器残余风险和使用过程新风险的识别、评估和控制能力,以实现对装备安全基线的保持能力。

本能力主要包括6项子能力:(1)持续适航体系构建方法和技术;(2)航空装备可达性设计与验证技术;(3)运行符合性设计技术;(4)运行和持续适航文件编制及验证技术;(5)专业人员训练策划与实施技术业务模块设置;(6)航空器残余风险和使用过程新风险的识别、评估和控制方法研究。

5结束语

适航工作贯穿于航空器全生命周期,是保证其安全飞行的基石,其目标是使航空器使用安全和环境友好。

适航工作作为提高航空装备安全性的重要抓手,由民航向军机拓展是大势所趋。通过军机的安全性发展现状研究,由于军事飞行活动发生了对公众利益的损害,导致公众要求政府对军事飞行活动进行管理,以保护公众利益。同时,按照法律规定军事机构对公众安全要负法律责任。因此,欧美等国家陆续颁布了各自的军用航空器适航要求。

近年来,随着军民机适航技术和体系的发展,国内通过军民机适航工程实践积累经验,提升了能力,取得了一定成绩。但我国航空工业实践对于适航要求的本质理解还存在一定盲区,随着各军民用航空器新型号立项和各型号研制工作的深入,整体适航工程能力的差距与不足逐步暴露出来,主要体现在适航体系能力不足、部分关键适航技术不掌握、标准规范支撑不够等方面。

本文围绕提升航空装备安全设计与符合性验证能力,给出未来适航发展方向需要涵盖的五大能力,助推军机适航与安全性工作的发展。

参考文献

[1]中国民用航空局航空器适航司.中国民用航空器适航管理[M].北京:中国民航出版社, 1994. AircraftAirworthinessDepartmentofCivilAviation Administration of China. Airworthiness management of civil aircraft in China[M]. Beijing:China Civil Aviation Press, 1994.(in Chinese)

[2]USA Department of Defense. MIL-HDBK-516C Airworthiness certification criteria[S]. USA:2014.

[3]王立新.适航性条例、飞行品质规范和设计准则[J].飞行力学, 2000(2):1-4. WangLixin.Airworthinessregulations,flightquality specifications and design criteria[J]. Flight Mechanics, 2000(2): 1-4. (in Chinese)

[4]张卓.军用飞机适航性与装备质量"五性"关系的研究[J].现代制造技术与装备, 2018(12):84. Zhang Zhuo. Research on the relation between airworthiness and five characteristics of equipment quality[J]. Modern Manufacturing Technology and Equipment, 2018(12): 84. (in Chinese)

[5]Safe C. Improving the continued airworthiness of civil aircraft:A strategy for the FAAs aircraft certification service[M]. New York:Oxford University Press,1969.

[6]Palmer J,Clothier R. Analysis of the applicability of existing airworthiness classification schemes to the unmanned aircraft fleet[C]//Australian InternationalAerospace Congress,2013.

[7]尹樹悦,杨云.军机研制中安全性标准的应用[J].航空标准化与质量, 2010(3):23-26. Yin Shuyue, Yang Yun. Application of safety standards in military aircraft development[J]. Aviation Standardization and Quality, 2010 (3): 23-26. (in Chinese)

[8]白康明,郭基联,焦健.军用飞机研制阶段适航性研究[J].空军工程大学学报(自然科学版),2011,12(5):1-4. Bai Kangming,Guo Jilian,Jiao Jian. Research on airworthiness in the development of military aircraft[J]. Journal of Air Force Engineering University(Natural Science Edition), 2011, 12(5):1-4. ( in Chinese)

[9]USADepartment of Defense. MIL-S-38130[S]. USA,1964.

[10]USA Department of Defense. MIL-STD-882 System safety program for systems and associated subsystems and equipment[S]. USA:USADepartment of Defense,1969.

[11]Biswas K. Military airworthiness and certification procedures:global scenario[C]//Proceedings of the International Conference on Modern Research inAerospace Engineering,2018:315-331.

[12]Purtona L,Kourousis K. Military airworthiness management frameworks:A critical review[J].Procedia Engineering,2014,80:545-564.

[13]Thian C V. Civil and military airworthiness challenges in Asia[J].Aviation,2015,19(2):78-82.

[14]周景锋,孙建全.军用运输类飞机机载设备适航体系研究[J].航空科学技术,2017,28(3):5-9. Zhou Jingfeng,Sun Jianquan. Airworthiness system research for airborne equipment of military transport category airplanes[J].Aeronautical Science & Technology,2017,28(3):5-9.(in Chinese)

[15]余亮,熊蔚蔚.飞行管理系统技术规范体系研究[J].科技资讯,2014,12(20):23. Yu Liang, Xiong Weiwei. Research on technical specification system of flight management system[J].Science&Technology Information,2014,12( 20) : 23.(in Chinese)

[16]Filippo De Florio.适航性:航空器合格审定引论[M].北京:北京航空航天大学出版社,2011. Filippo De Florio. Airworthiness:An introduction to aircraft certification[M]. Beijing: Beihang University Press, 2011. (in Chinese)

Overview of Airworthiness and Safety Development of Military Aircraft

Xu Ming,Gong Qi

AVIC China Aero-polytechnology Establishment,Beijing 100028,China

Abstract: With the continuous use of advanced aviation equipment, the methods of military aircraft accident investigation and system safety can no longer meet the safety requirements of modern highly complex aircraft. It is necessary to absorb airworthiness requirements of civil aircraft and formulate airworthiness technical standards for military aircraft on the basis of existing military aircraft safety work. Combined with the practice of equipment acquisition management, the airworthiness work system of military aircraft is established to carry out the airworthiness work in the whole lifecycle of military aircraft. Through the analysis of airworthiness concept and connotation, this paper introduces the development status of military aircraft safety and studies the development of airworthiness technology and system of military and civil aircraft. Focusing on improving the safety design and compliance verification capabilities of aviation equipment, five capabilities that need to be covered in the future airworthiness development direction are given, and the development of airworthiness and safety of military aircraft will be promoted.

Key Words: airworthiness of military aircraft; systems engineering; safety; airworthiness technology