美育的目的不是艺术,而是心灵

自近代蔡元培率先提倡美育以来,美育在我国青少年教育中就占据着十分重要的地位,特别是在新中国成立后,我国一直在努力倡导美育,并将美育列入国家教育方针之中。2020年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,这意味着我国的美育工作进入了一个新的历史时期。然而,美和美育的概念在我国现阶段还是含糊不清的。虽然朱光潜、宗白华、李泽厚和蔡仪等近现代美学家在有关方面发表了不少理论文章,但大多学术性较强,加之有些观点又缺乏严密的逻辑说明,故很难推广实施。

2021年1月,由周清毅撰写的《美的常识》由人民美术出版社出版。《美的常识》是一本迄今为止最易为大众读者理解和接受的美育著作。著作从大众视角着手,用最易懂的语言、最简洁的篇幅,借用中西方之美的观点,以美学故事的形式说清了“美是什么”“中西之美的根本区别”“中华之美美在哪里”等一系列有关美的常识问题,试图通过对中西方之美的哲学基础、审美立场、文化趋向和美的终极目标等方面的比较,让读者清晰地看到,中华之美的教育是延续和弘扬中华文明乃至创造世界文明的一条必由之路,是当前美育的重中之重。《美的常识》又是一本根据美育目标、受众对象和人本思想编著的在当今比较实用的美育教材,被《光明日报》、中央电视台《读书》栏目等媒体推荐阅读。

《美的常识》认为,由于中西方之美产生的思想基础、社会文化背景、主体立场和内质以及最终归宿等不同,因此中西方对美的认识及持有的观点存在很大的区别,主要体现在以下几方面:

西方之美的思想源自古希腊文明即古希腊最初的哲学思想,无论是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,还是康德、黑格尔,其关于美的哲学观点都脱离不了唯心主义或客观唯心主义的思想内容。《美的常识》认为,古希腊苏格拉底、柏拉图的美学观点是将美建立在“理念说”之上,即美是形式、是美本身,而形式则是美与艺术的本质,一切事物的美都是理念的产物。而亚里士多德的美的观点则是建立在对柏拉图的批判之上的,他肯定现实世界的真实性,认为美来自模仿,艺术的模仿具有客观性和真实性。古希腊“三巨头”关于美的哲学思想虽然越来越接近客观,但都还处于客观唯心主义层面上,或者摇摆在唯心和唯物之间。

《美的常识》中说,康德的崇高感和优美感的理论集中体现于《纯粹理性批判》《实践理性批判》和《判断力批判》三部著作。其中,前两部著作主要研究认识论和伦理学,第三部著作主要研究美学。这三部著作相结合,则呈现了真、善、美相统一的美的理论。作者认为,在康德阐述的认识论观点中,认识主体与客观的“物自体”,即在人的意识之外独立存在的客观物质世界是相脱节的,因为它们二者之间还夹着“现象”,这种“现象”恰恰也是具有主观性的。康德把思维和存在、主体和客体假定为各自独立、互不依赖、互不相干、二元对峙的东西。人的认识的有限性,为科学知识达不到的“物自体”世界中的一些不可知事物,以及上帝和宗教留下了空间,这也是西方信奉上帝的渊源。到了黑格尔,则是用人的理性觉醒取代神学美学,其观点与柏拉图提出的“理念说”如出一辙,即绝对精神,认为艺术美高于自然美,世界万物都是由绝对精神创造的。在哲学上,黑格尔的美学观点是基于意识决定一切、精神决定物质提出的,亦是唯心的。

中华之美与西方之美在哲学立场上是不同的。中华之美产生的思想基础是儒家、道家和禅宗思想的互补,用《美的常识》的话说就是“行走于儒道之间”。中华之美的这种思想基础源自唯物主义哲学观,不同于西方唯心主义和客观唯心主义。儒家崇尚“仁”和“礼”,其哲学基础是“天人关系论”,即人与神、人与自然、人与社会、人性与天道的关系。道家则讲究“天人合一”“无为而治”,其核心思想是“有所为而有所不为”。“天人合一”的这个“天”字原意是指“物质之天”“自然之天”等客观世界,在美学上是指自然之美。道家的美不再停留在对社会伦理关系的认识上。例如,“天人合一”充分体现了以客观为基础、主客观有机统一的辩证唯物主义思想,其思想基础是唯物主义。儒家“仁”和“礼”的伦理思想讲究秩序美,但往往会在一定程度上限制人思维的发展,而道家“无为而治”“天人合一”等思想则有消极避世的一面。儒家积极入世,道家消极出世,两种思想结合,在我国不同时期、不同情况下,具有不同的作用。儒家思想积存着一种具有深刻民族文化认同感的凝聚力,对维护民族团结和国家统一有重大作用,而道家思想则可以为科学技术和社会文化发展扫除思维模式上的障碍。只有两种思想互补、结合,才能铸就中华“秩序之美”和“自由之美”合二为一的美的最高境界。

中西方之美都扎根于深厚的社会文化之中。有什么样的社会文化,就会产生什么样与之相适应的美感。《美的常识》深入阐述了美与社会文化之间的关系,认为社会文化是渗透在人的血液、骨髓里的审美尺度,社会文化的不同会导致产生不同的终极美感。

从古希腊到现代西方文化,都极其注重个体的存在与发展,认为只有个体的幸福和价值才是最高价值。西方之美与宗教文化紧密结合,认为“天人不合一”“天人是对立的”。故,西方人认为人要生存,就必须征服自然。他们在实现这个目标的过程中,促成了两方面的社会现实:一方面是促使西方科技取得了飞速发展,另一方面是让西方人建立了挑战性和开拓性目标,增强了西方人的征服欲和掠夺欲,这一点从西方近代殖民地掠夺就可见一斑。

中华最有代表性的文化恰恰与西方强悍文化相反。《美的常识》认为,中华之美是从“事物都有两面,即阴和阳”得以发展的。只有阴阳相和,才能繁衍出世间万物。人生亦如此,有顺时和逆时,有兴奋和悲伤,也有生死和存亡。中国人的为人处世,就是在这种“阴阳”文化中产生并发展起来的,培育出了“中庸”“和谐”“包容”等美学概念。老子曰:“上善若水。水利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,言善信,政善治,事善能,动善时。夫惟不争,故无尤。”[1]水是世上最柔弱的事物,处于最下方的位置,夫唯不争,故天下莫能与之争。这与孔子所提到的仁爱思想互为呼应,乃无为处世之道。

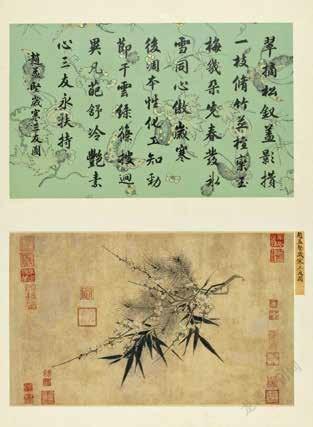

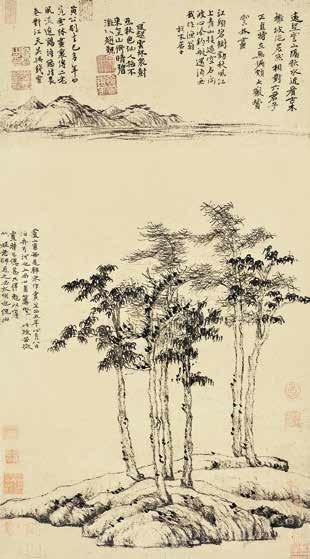

由“征服欲、掠夺欲”和“个人价值至高无上”的西方文化,以及“和谐”“包容”“内敛”的中华文化,派生出的文学和艺术效果显然也是不同的。例如,《美的常识》将中国最早的诗歌总集《诗经》与古希腊经典著作《荷马史诗》作了比较。《荷马史诗》反映的是,狭窄生活空间中强烈的向外扩张的欲望,其中描写的英雄都有着血腥的、极具毁灭性的征服行动。而大致同时期出现的《詩经》描写的则是人们对和谐宁静生活的追求和向往,以及中国远古时代的英雄观,与古希腊的《荷马史诗》形成了鲜明的对照。再比如,在中西方建筑美学方面,西方更注重建筑物的外部空间,以规模宏大、气势磅礴为美,其几何式建筑隐喻了天人对立、人定胜天的文化思维和价值取向。而中华古代建筑则多以四合院形式出现,注重个体与群体的关系,强调含蓄、和谐,具有“安其居,互不相犯”的文化思想。再从中西方绘画艺术看,西方重视油画和雕塑,这些艺术源于模仿,视男性发达的肌肉、强壮的体魄及女性惊世的容貌、诱人的胴体为美。而中华传统绘画以中国画为主,强调意境、内质、含蓄、点到为止,给观者留下无限回味和想象空间。

美的主体立场问题在《美的常识》中虽然没有设立专题作专门研究,但始终贯穿在全书各章节中。在社会生活中,美虽然有共同性,如花不管是红的、黄的、蓝的……人们见到它们时,第一感觉是美的,当然这种美的对象往往是外在的,是人的第一感官能感知的,但有些美不光体现在外表的形式上,还存在于其客体的内容上,要感知美感往往由审美主体的社会地位、经济地位、思想观念所决定,在美学上称为社会美,如崇高美。崇高美有两种:首先是审美主体的价值立场,这种美没有阶级性;其次是涵盖在审美主体价值立场之内的具有阶级立场的美。前者是与主体纯价值立场相联系的美,不带有阶级性,如在《美的常识》第四章“美与丑”中举了一个相貌相当丑劣的哀骀的例子,虽说哀骀长得很丑,但女人们都很喜欢他、愿意嫁给他,这说明他与其他男人相比有其过人之处。这种过人之处的美,恰恰对女人们来说是有用的,是过好、过顺日子所需要的。可见,女人对他的审美认识具有共同性:这男人虽丑,但内心很美。这种美显然一定是在女人审美意识的驱动下形成的。

上述谈到的与阶级立场紧密联系的美,在书中也列举了相关例子。这类社会美表现为与阶级立场相关联。阶级立场不同,对美的内质的审美认识往往也是不同的。中国共产党无论是在战争年代,还是在社会主义建设年代,都能得到全国最广大人民群众的衷心拥护和爱戴,因为她代表的是中国最广大人民的根本利益,是人民群众的先锋队,站在了人民群众的立场上,为人民群众谋幸福。所以,广大人民群众认为中国共产党是最伟大的。这就是美的阶级立场。对于中华之美与西方之美立场的不同,《美的常识》第二章也举讲了苏格拉底赴死的故事。苏格拉底强调信仰,认为人为自己的信仰和理想而死是美的、是至高无上的。但苏格拉底是站在奴隶主贵族的立场上,为奴隶主贵族政权的复辟而赴死的。虽说他的赴死在当时的环境下,或者说从他信仰的角度看有一定的美的意义,但他是站在奴隶主贵族的阶级立场上,为一部分人或少数人的利益而死的,因此其美的内质又是狭隘的。

这个问题在《美的常识》第九章中已作了全面的阐述。前面已谈到西方美是“模仿说”“理念说”。西方之美追求个人自由、个人自立和个人独立思考,而中华之美则注重群体意识,认为群众力量大,正所谓“三人行,必有我师焉”;西方之美崇拜个人奋斗,注重个体,追求个人幸福和个体价值实现,而中华之美则提倡谦虚,提倡将个人价值与国家、群体利益相结合,在个人利益与群体利益发生冲突时,个人利益必须服从群体利益,相信团结就是力量;西方之美倡导征服和极端的对外扩张、占有的理念,中华之美则讲求“天人合一”“仁礼相依”和“含蓄温和”等内向主体精神。因此可以说,有什么样的社会文化,便会产生什么样的美的立场。

《美的常识》认为,正是因为西方对美的认识是“理式”且静止不变的,故当理念与客观物自体的美的认识相脱离或不一致时,便会采取具有毁灭性的征服行动。美国对伊朗军事领导人苏莱曼氏的“斩首行动”就说明了西方征服文化的粗野和残忍。他们认为,征服的手段就是毁灭,其结果必然走向“罪感文化”或“耻感文化”。无论是日本武士道精神,还是西方与宗教信仰相伴的生活,目的都是实现心理上的解脱或所谓信仰,用《美的常识》中的论述表达,即是西方文化背景下的美的最终结局是冷、快、悲。

《美的常识》最后概括了中华之美的四个特点——天人合一、仁礼相依、中得心源及中和温厚。“天人合一”是美的基础,强调世界是本源,解决人与自然的关系;“仁礼相依”体现了伦理和规矩结合,解决的是人自身和谐的问题;“中得心源”主要强调内心感悟,即真、善、美的统一,最终体现在“乐”字上;“中和温厚”是中华之美的概括,有中庸和谐的意思,以中和温厚达到征服人心的目的。中华之美与西方之美相比,前者是开阔、博大、高尚的,而后者则是狭隘、渺小、中性的。中华之美不但体现了具有家国意识的爱国主义精神,而且还体现了具有全球意识、生态文明意识和人类命运共同体意识的崇高思想。

蔡元培说:“美育者,应用美学之理论于教育,以陶养感情为目的者也。”[2]他认为,只有美感教育才能使人摒弃杂念,超越现实利害,达到自由和理想的最高思想境界。《美的常识》就是秉承这个思想剖析了中西方之美的观点,也为回应“如何开展中华美育工作”埋下伏笔。从前述对中西方之美的分析,即不同立场、不同价值取向、不同文化背景下的审美主体对审美客体的审美结果都是不同的,而且美育对人格塑造又十分重要。这时,美育的作用和意义便显而易见了。

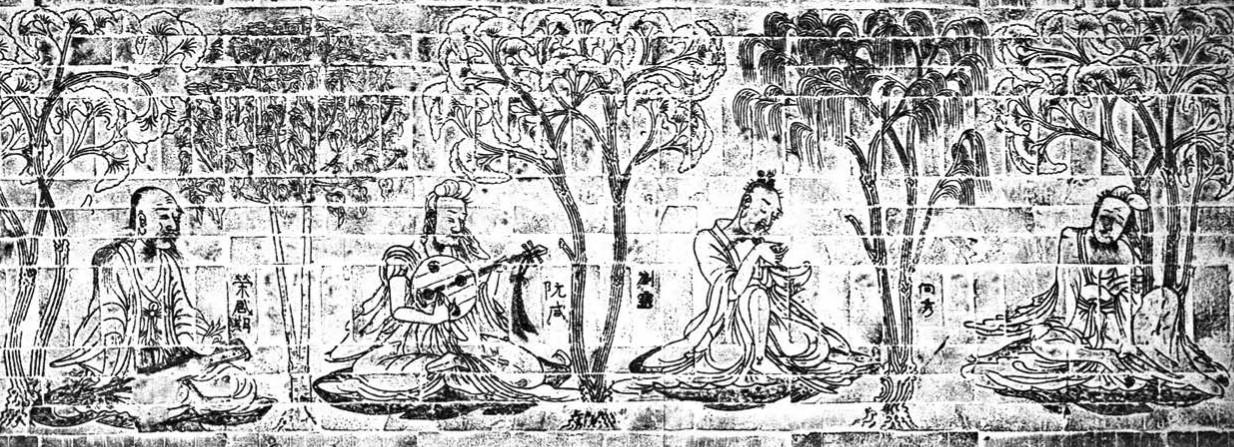

《美的常识》强调,美育的目的是对人心灵和独立人格的培养,而艺术教育则只是美育的重要内容和手段。《全国学校艺术教育发展规划(2001—2010年)》指出:“学校艺术教育是学校实施美育的主要途径和内容。”这话也可以理解为,美育是美术教育的重要目的,要在美术教育中将美育的核心内容贯穿始终。《美的常识》第八章着重回答了“如何开展美育教育”这个问题。该书认为,美育的本质和核心问题是要通過教育培养审美主体健康的审美观念、审美能力和高尚的道德情操,培养审美主体审美的无功利意识,以达到人的全面自由发展的目的,通过美育灌输的真、善、美相统一的思想和理念,培养审美主体认识美、感受美的兴趣和能力,通过具有趣味性、感染性和多样性的寓教于乐的手段,以达到潜移默化的育人目的。美育的主要渠道是艺术教育,艺术家是美育教育的重要力量。这一章阐述的有关席勒、孔子、庄子的“三人游”,正是不约而同的。“三人游”说明,美育要根据人性特点,施以以人为本的教育,使人们在获得艺术美感的过程中轻松、愉快地实现心灵教育的最佳效果。

综上可见,《美的常识》与以往的美学丛书相比,有其独到之处:易读易懂,用故事的形式和简洁的语言揭开了“美”的奥秘,准确生动地向读者解答了“美是什么”“中华之美是什么”“美育为什么要以中华之美的教育内容为主”等艰深的问题。

(陆祖鹤/上海市委宣传部研究室)

参考文献:

[1]老子.道德经[M].南京:江苏凤凰出版社,2016.

[2]高平叔.蔡元培美育论集[M].长沙:湖南教育出版社,1987.