《壶月轩记》笔法之辨

许中行

对于杨维祯及其《壶月轩记》的研究,除了着眼于文献考证,还应该围绕书法本体,如点画、用笔等展开深入探讨,目前这部分研究较为鲜见。有鉴于此,笔者不揣陋见,尝试对《壶月轩记》的书法风格进行一些力所能及的考辨和比对,以求让读者从更多层面了解这位书法家。

承王氏用笔

《壶月轩记》中许多字的起笔与转折斩钉截铁,行笔宛转流畅,源自杨维祯对王羲之笔法的深刻理解,这一点参照王羲之《丧乱帖》可知。此用笔特征贯穿了杨维祯的书法生涯,晚年尤甚。

这种爽利的点画特征,除主观审美趋向外,还与杨维祯选用的工具材料有密切关系。《壶月轩记》文末写道:“试老陆画沙锥书也。”从顾工《杨维桢的铁心颖、画沙锥》一文可知,“画沙锥”是一种短锋硬毫笔,这种特点也可能是《壶月轩记》点画方刚凌厉的直接原因。

笔者曾有幸仔细观摩过《壶月轩记》原作,知其纸张呈原生态,未经后期加工,但纤维致密,与“画沙锥”相得益彰。当然,像《张氏通波阡表卷》(日本东京国立博物馆藏)使用极为光滑的加工纸书写,点画形态自然更显爽利。2008年浙江大学出版社出版的《海外藏中国法书集》日本卷第三册同时收录了《张氏通波阡表卷》和《跋龚开〈骏骨图〉》(日本大阪美术馆藏),两相对比,可以清晰观察到纸张光滑程度对点画爽利程度的影响。而《跋龚开〈骏骨图〉》的纸张细密程度接近于《壶月轩记》,故其用笔爽利程度也与《壶月轩记》相近。

纳章草手法

章草保留了隶书结体取横势的特征,用笔多侧锋绞转,一波三折。三国时期,章草已高度成熟,皇象《急就章》隶书笔意浓厚,点画简约而沉着。西晋索靖则自成一家,唐代张怀瓘评之“有若山形中裂,水势悬流,云岭孤松,冰河危石”般险峻。六朝时期,章草逐渐衰微,唐宋时期已无以章草名世者。直到赵孟頫出仕元朝之后,大力倡导书风复古,心慕手追二王的同时,也撷取了历史更为悠久的章草。到了元中后期,虽然崇尚二王的复古书风依然流行,但追求个性表现的书家日益增多,如康里巎巎、杨维祯等,有意将章草笔法融至行草书法,可谓开元代书法之新风。

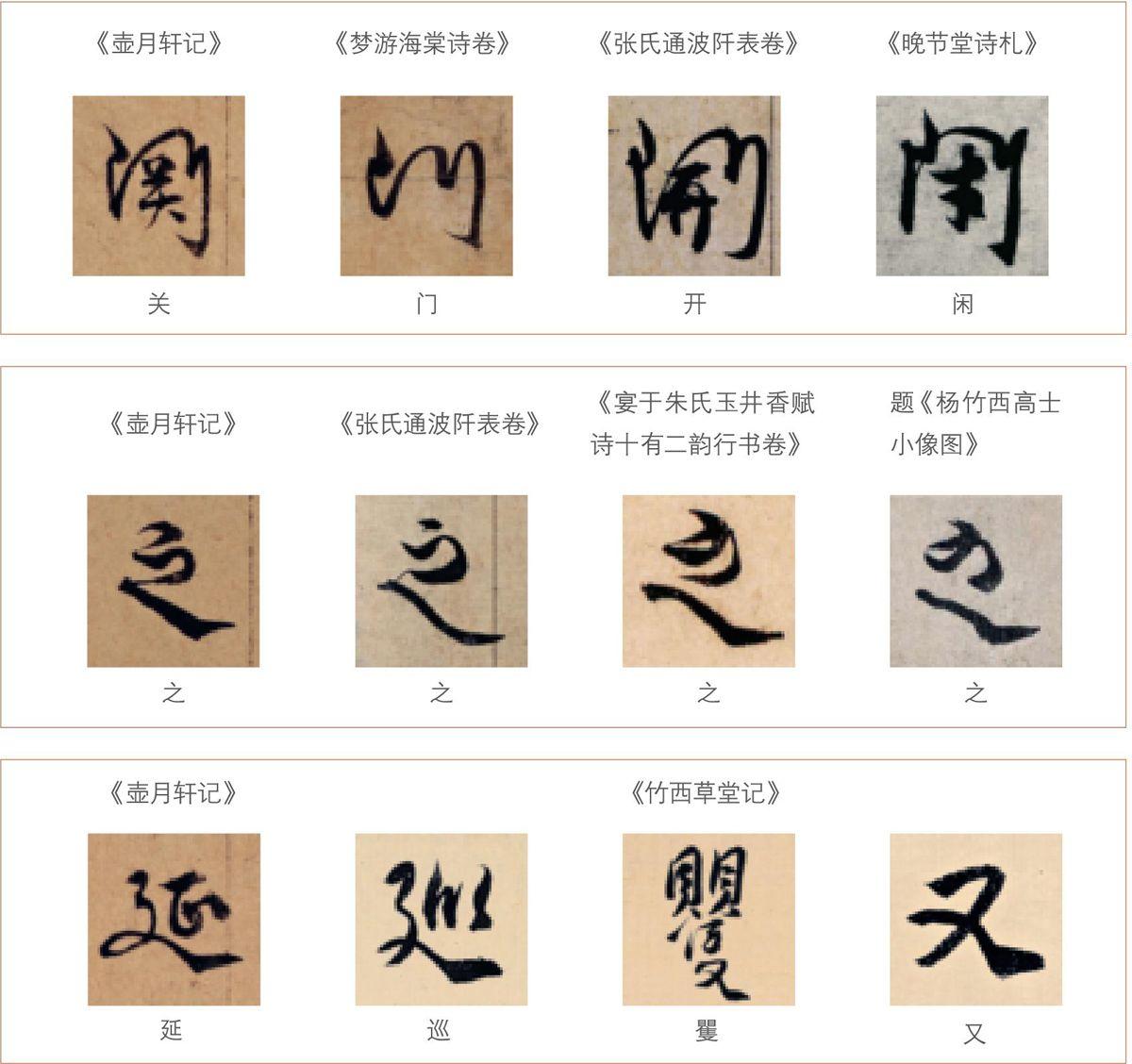

《壶月轩记》的章草笔法主要体现于横、捺(点)的收笔处,行笔腾跃、笔势狠辣。如果把杨维祯传世作品以书写时间排序,会发现《壶月轩记》的章草特征有一发展、成熟的过程。比如其早期的《竹西草堂记》(作于1349年,辽宁省博物馆藏)相对保守,波磔的笔势仅出现在捺脚的表现上,如“子”“之”二字。但到了1359年左右,杨维祯书法疏狂不羁之气渐浓。特别是从1365年左右开始,其作品中笔画飞挑的情况也越来越普遍,横画的收笔处也常常出以章草手法,如《张氏通波阡表卷》的“平”字。到了1369年,这种用笔风格则愈加成熟,如其《梦游海棠诗卷》(天津博物馆藏)和《壶月轩记》。

创铁崖新风

“转左侧右”是董其昌对王羲之字势的总结,具体表现为字形重心、体态的不断变化。从杨维祯存世墨迹可以发现,他对王字研究颇深,其结字方法颇与王羲之《集字圣教序》暗合。《壶月轩记》的字形中轴线常呈现出或左或右的傾斜,如“墨”字上半部分左倾、下半部分右侧,十分生动;又如“有”字整体向右倾侧,体势险峻。这样的例子在杨氏其他墨迹中也极为普遍,如《张氏通波阡表卷》的“数”字和《梦游海棠诗卷》的“清”字。

在吸收二王“转左侧右”结字手法的同时,杨维祯还常常融入章草书法的体态特征,如《壶月轩记》的“抱”“也”等字。其实,这种结体方式在杨氏早期作品如《竹西草堂记》《九珠峰翠图题诗》(台北故宫博物院藏)中已有体现。

笔者第一次接触《壶月轩记》时,觉得第一开第5行的“画”颇显突兀,但见其四平八稳,无生动之致,在字里行间显得有些“不合群”。后阅杨氏其他作品,发现这种“不合群”虽然不是常态,却也不是绝无仅有,比如《题顾安、张绅、倪瓒古木竹石图》(台北故宫博物院藏)中的“画”字、《城南唱和诗卷》(故宫博物院藏)中的“风”字、《真镜庵募缘疏卷》(上海博物馆藏)中的“黄”字,又如《题邹复雷春消息图》(美国弗利尔美术馆藏)方正粗壮的“雷”“贞”等字,在整篇书作中都显得格格不入。仔细品味这些字,会发现其字法上的共同点即方方正正、撑满四角,其字形特点与杨维祯常用的结字方法大相径庭,尤显古拙。而这类夹杂于跌宕多姿的行草之中的古拙字法,应是作者有意为之,虽有“夹生”之感,却在某种程度上成了他的招牌手法。

字里行间的独门手法

除了典型章草形态的点画,杨维祯还在《壶月轩记》中大量运用了深含章草笔意的独特手法,笔势“回环”——以腕为轴,点画圆转,且不断转换轴心位置,呈现出各种方向的大圈、小圈连绵不绝的点画特征。如其中“叟”字笔势环绕腾跃,章草笔意甚浓。在杨氏《宴于朱氏玉井香赋诗十有二韵行书卷》(香港中文大学文物馆藏)、《跋张雨自书诗册》(吉林省博物馆藏)和《城南唱和诗卷》中皆有出现“叟”字,除了捺脚的写法不同之外,行笔方式十分一致。

类似的用笔还可见“氏”字,参照杨维祯其他作品,如《张氏通波阡表卷》“ 氏”字、《梦游海棠诗卷》“ 昏”字,又如《致理斋明府尺牍》“ 复”字,笔势特征如出一辙。进一步观察“氏”字,竖提与横的衔接、横与斜钩的衔接,均以小圈转锋过渡,而非直接折锋换笔。历代书家鲜见两次转锋均作如是处理者,此可谓铁崖书法的一大特色。同时可以发现,这个“氏”字的斜钩在勾出去的时候,笔锋都承前势勾趯而出,略无疑滞。而“回环”笔势也见于杨维祯“门”字的写法,一套方向、弧度迥异的“组合圈”,同样足称独家之笔。

“曲折”指的是“三折笔”“一波三折”。这是源自隶书的用笔方法,后人在书法诸体中有大量运用,但把这种“曲折”笔势淋漓尽致地表现出来的,杨维祯堪称古今一人。且看其对“之”字的处理手法。《壶月轩记》的“之”字,除了常见于各家草书的写法(简化为连续的三个点),还有一种笔势“曲折”、深具隶意(章草笔意)的杨氏独特手法。杨维祯将“横折撇”中折的部分化方为圆,且向下方行以圆弧笔势,进而包裹而上,体现出一种拙趣,且有意地收缩了“之”字的上半部分,而捺脚则向右下方尽情地释放着“曲折”之势,使得整个字结体松紧有度。这种章草意味颇厚的写法,也频见于《张氏通波阡表卷》等作品。

一般而言,在处理最具章草特征的波磔时,杨维祯和历代书家并无二致,在磔出前也会及时调整笔锋顺势磔出。但《壶月轩记》的“延”字,却呈现了一种特殊的磔法,即磔出前不再调锋,任由侧锋拖曳而过,收笔处的笔势含则而不发。细观其《竹西草堂记》,方知此为杨维祯当年的常用笔法。

众所周知,章草的笔法、笔意,是杨维祯书法面貌得以形成的重要基因,但作为一个深研二王而出己意的书家,杨维祯似乎不想完全“背叛”二王,《壶月轩记》的“世”字即泄露了他的“小心思”。之所以拈出“世”字,是因为笔者曾遍阅杨维祯传世书作,发现其所书“世”字,多出以二王意态。其实,如《壶月轩记》的“师”“当”“甚”“尊”等字,都显示出杨维祯对二王“不能忘却的记忆”。

古人曾评王献之书法为“一笔书”,指其草书自始至终笔画连绵接续,如同一笔而成。杨维祯作品中的“杨(扬)”字,也常以“一笔书”为之,整个字一气呵成又体态多姿,也体现出杨氏书法对二王笔法的继承。一方面,左边偏旁的末笔开始,直到右边的横折钩一笔完成。如此连绵的行笔,就书写“杨(扬)”字而言,行书历史上似仅见于杨维祯。另一方面,伴随其绵绵笔势的是字形体态的变幻多姿,“杨(扬)”字“昜”部的体势上倾下倒,整体呈弯弓形,尤显张力。在《竹西草堂记》《城南唱和诗卷》《梦游海棠诗卷》等作品中都可以找到相似的例子。

细阅《壶月轩记》,还能发现一种非常特殊的笔势,即一个字最后一笔垂直向下带出笔锋,如“修”与“书”。这种特殊笔势的用笔在《梦游海棠诗卷》与《竹西草堂记》中也有出现,如“玉”“之”。此手法在书法史上极少见,一般书家或顿笔而止,或向左下方带出笔锋。行草作品的行云流水之感来自于点画之间,行笔时的笔意流转,字里行间的跌宕起伏,纵使“笔断”,然“意连”。为了追求这种整体的韵律,书家常会特意向左下顺带出锋。除了善用这一常规手法,杨维祯还别出心裁,垂直向下带出笔锋,使得整幅作品手法多样而富有趣味。

末笔垂直向下带出笔锋,足见杨维祯用笔手法的变幻莫测。试以《壶月轩记》与册后董佐才、张奎等书风相近的题咏书法作比,身为门生故旧,董、张在用笔、字体等方面确实学到了杨维祯书法的一些“皮毛”,但仅从收笔一端,即可窥见其艺术水准的天壤之别。细阅董佐才、张奎的局部,可以发现,董、张二人许多字出锋的角度非常雷同,手法极其单一,董佐才甚至接连五字的笔锋带出,角度、幅度几乎完全相同,显然系其用笔手法单一所致。而同样现象在《壶月轩记》墨迹本中根本无法找到,比如《壶月轩记》局部中,末笔有向左下带出、向正下方带出、含蓄驻锋等种种变化,出锋方式既有以正锋带出者,也有以侧锋带出者,彼此间无一雷同,实非董、张之辈所能望其项背。

当《壶月轩记》遇见《梦游海棠诗卷》

在《壶月轩记》的传世过程中,确实存在一段很長时间的“履历”空白,且在清末以来又“失踪”百年,如今横空出世,难免令有人对其真伪存疑。笔者以为,笔墨特点永远都应该是书画鉴定的主要依据。前文在分析《壶月轩记》墨迹本用笔、结字等特点时,通过大量杨维祯历年作品有关字例的比较,实际上已可确认这是一件毫无疑义的杨维祯晚年杰作。如果要进一步感受杨维祯晚年书法的某些特性,最可资比照研究的是《梦游海棠诗卷》,因其书写时间与《壶月轩记》仅隔一个月左右。笔者特选取了14组相同文字的字例作对比,若能仔细比较其字形结构、行笔方式,相信不难得出结论。

杨维祯作为元末明初文坛领军人物,诗文创作极多,作为该时代书坛的鹤立鸡群者,传世墨迹却只有寥寥数十件。故而《壶月轩记》册以其内容之完整、保存之完好,尤显珍贵,而《壶月轩记》本幅,更以其笔墨之精到、风格之典型,可称杨维祯晚年书法代表作。欣闻《壶月轩记》册买家拟将此作长期借展浙江省博物馆,并在有生之年捐赠浙博。笔者相信,随着国有文化机构的不断展示,学术界对杨维祯及其《壶月轩记》的研究必将更为深入。