国外二语语法能力研究述评(1981—2020):一项基于质性分析软件Nvivo的研究*

华中科技大学 徐锦芬 华中科技大学 吉首大学 李高新

1. 引言

语法能力培养一直是外语教学的重要目标,这是因为语法能力对外语学习者语言意识、语言习得和语言能力的发展起着重要作用(Celce-Murcia, 1991; Larsen-Freeman, 2003;徐锦芬、李昶颖,2018,2019,2020),语法能力同时也是交际能力的重要组成部分,关注说话者能够根据不同语境、语义和语用规则产出符合语法规则的句子的能力(Ifantidou & Tzanne, 2012)。虽然国内部分研究者从语法教学视角对此进行了相关回顾整理(戴炜栋、陈莉萍,2005;郝兴跃,2004),但是这些研究年代较早无法反映国外近年来发展状况。为了更好了解40年来国外二语语法能力研究整体状况和历时变化,本研究采取内容分析和主题分析相结合的研究方法,借助质性数据分析软件NVivo 11,系统梳理40年来国外二语语法能力研究相关文献。

具体来讲,本研究以1981至2020间国外二语语法能力研究文献为调查对象,以10年为一个时间段,分为4个阶段: 1981—1990,1991—2000,2001—2010,2011—2020。首先分析国外二语语法能力研究总体分布状况,然后评述二语语法能力的研究对象、研究主题、理论框架和研究方法及其历时变化情况,最后对未来二语语法能力相关研究提出建议并分析国际已有研究对国内二语语法教学与研究的启示。

2. 研究设计

1) 研究问题

本研究尝试回答以下问题:

(1) 国外二语语法能力研究整体上呈现何种状况?

(2) 国外二语语法能力研究对象是什么?其历时变化呈现何种发展趋势?

(3) 国外二语语法能力研究主题和理论框架是什么?其历时变化呈现何种发展趋势?

(4) 国外二语语法能力研究方法是什么?其历时变化呈现何种发展趋势?

2) 数据来源

鉴于语法能力同语法意识、语法发展和语法习得密切相关(Loewen, 2020; Xu et al., 2009),本研究首先以上述术语作为主题检索词在Elsevier学术出版集团旗下的Scopus数据库检索,筛选出同二语习得有关的21种应用语言学英文国际期刊(1)国外21种期刊列表: Applied Linguistics, Applied Psycholinguistics, Bilingualism, ELT Journal, English for Specific Purposes, Foreign Language Annals, International Journal of Bilingualism, International Journal of Corpus Linguistics, Journal of Second Language Writing, Language Acquisition, Language Learning, Language Learning and Technology, Language Teaching Research, Language Testing, Linguistic Approaches to Bilingualism, Modern Language Journal, RELC Journal, Second Language Research, Studies in Second Language Acquisition, System, TESOL Quarterly,然后阅读摘要和全文,纳入同主题词密切相关的88篇英文文献,最后把这些文献整理导入到质性分析软件Nvivo 11中进行编码分析。

3) 研究方法

本研究采取内容分析和主题分析相结合的研究方法,对语法能力文献中的研究对象和研究方法采取内容分析法,而对文献中所涉及的研究主题和相关理论框架则采取主题分析,利用质性分析软件NVivo 11进行资料编码、识别并归纳主题(Braun & Clarke, 2006)。

4) 文献编码

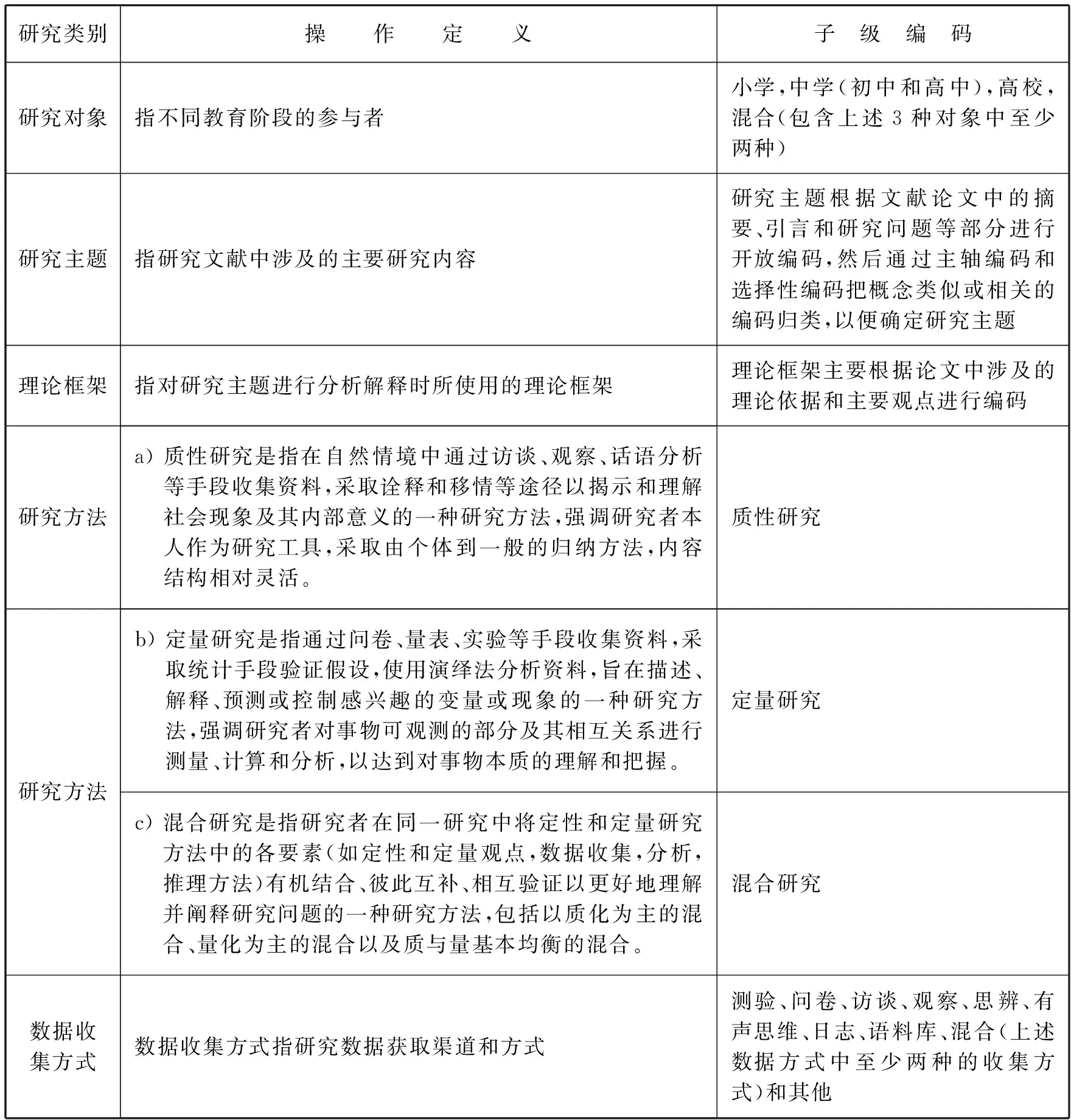

实证研究和非实证研究分类标准主要参考国内外应用语言学和外语教学中代表性文献(Dörnyei, 2007;徐锦芬、李霞,2018)。实证研究是指经过系统设计,有明确研究对象和研究工具,并对采集的原始数据进行统计分析的相关研究,包括定量研究、质性研究和混合研究3类,这3类研究文献按照研究对象、研究主题、理论框架、研究方法、数据收集方式划分为5类,每一个大类包含不同的子级编码,具体编码方案参见表1。

表1. 国外二语语法能力实证研究编码方案

非实证研究指实证研究外的所有其他文献,包括思辨、综述、评介(书评,译评等)和其他4类,其研究方法编码依此分类分为思辨、综述、评介和其他4个子级编码,而研究主题则根据论文中的摘要、引言和全文进行主题编码。

5) 编码信度

为保证编码一致性,提高质性研究信度,通常要从样本中随机抽取10%至15%的数据,然后计算Cohen Kappa系数(O’Connor & Joffe, 2020)。本研究从88篇文献中随机抽取15%,即13.2篇,最后选取14篇。然后,两位研究者按照上述实证和非实证研究编码方案分别对14篇文献进行独立编码,通过NVivo软件中的“编码比较”功能得出14篇样本Kappa系数为0.65。随后,两位研究者仔细调查存在差异的编码,发现对研究主题和理论框架两部分的编码差异最大,经过仔细商讨达成一致意见后再次对原来样本进行编码。经过计算,再次编码后的Kappa系数为0.87,对照Landis & Koch (1977)一文中有关编码信度Kappa系数判断标准(0.81以上为非常好),本研究编码信度较高。

3. 结果与讨论

1) 语法能力研究整体状况

虽然4个时期内期刊载文量分布不均匀,但整体呈现出一种不断发展的趋势。从期刊载文数量来说,载文量最多的期刊是StudiesinSecondLanguageAcquisition(10篇),其次为SecondLanguageResearch(8篇)、System(8篇)、LanguageLearning(6篇)、LanguageTeaching(6篇)和ModernLanguageJournal(6篇)等国际主流语言学期刊。

从研究时段来看,前三个时间段文献数量分别为11篇、17篇和19篇,最后一个时间段41篇,由此可以看出二语语法能力研究前30年呈逐步发展的趋势,最近10年的发展速度明显加快,研究数量接近前三个阶段研究数量总和。这可能是因为这一时期应用语言学领域出现的社会转向和多语转向,以及事件相关电位和眼动追踪等新技术在二语习得领域的应用。面对这些变化趋势,二语习得领域中4种国际主流期刊 (StudiesinSecondLanguageAcquisition、InternationalJournalofBilingualism、ModernLanguageJournal和Bilingualism)刊载了多篇从社会文化视角、多语视角、事件相关电位和眼动追踪等新技术视角下探讨二语语法能力习得和发展的相关研究(Tanner et al., 2013; Zalbidea, 2021)。

2) 研究对象及其历时变化

整体而言,研究对象涉及到不同教育阶段的参与者,其中大部分为大学生(72.31%),其次为混合(13.85%)、小学(9.23%)、中学(4.61%),印证了Andringa & Godfroid (2020)对应用语言学领域实证研究对高校大学生关注较多而导致抽样偏差和研究结果很难推广等研究结果。从历时变化而言,第一时间段除以大学生为主外,还涉及中学生和混合对象。第二阶段以大学生和混合学习者为研究对象的实证研究持续增加。第三时间段实证研究延续上一阶段上升趋势,绝大多数研究关注大学生,不过开始出现以小学生为对象的实证研究。最后一个时间段,仍以大学生为主,但范围更为广泛,涉及大学、高中、初中、小学四个不同教育阶段的二语学习者。

研究对象偏重大学生的原因可能在于绝大多数研究者在高校任教,倾向于选择就近或身边的研究对象,以方便收集数据,同时可以节省大量时间和精力。但是这种研究对象抽样的不均衡性容易造成对语法能力习得研究结果的以偏概全和推广性不足等问题。为此,未来相关研究应该更多关注中小学阶段的研究对象和教育机构之外的其他语言学习者。

3) 研究主题及其历时变化

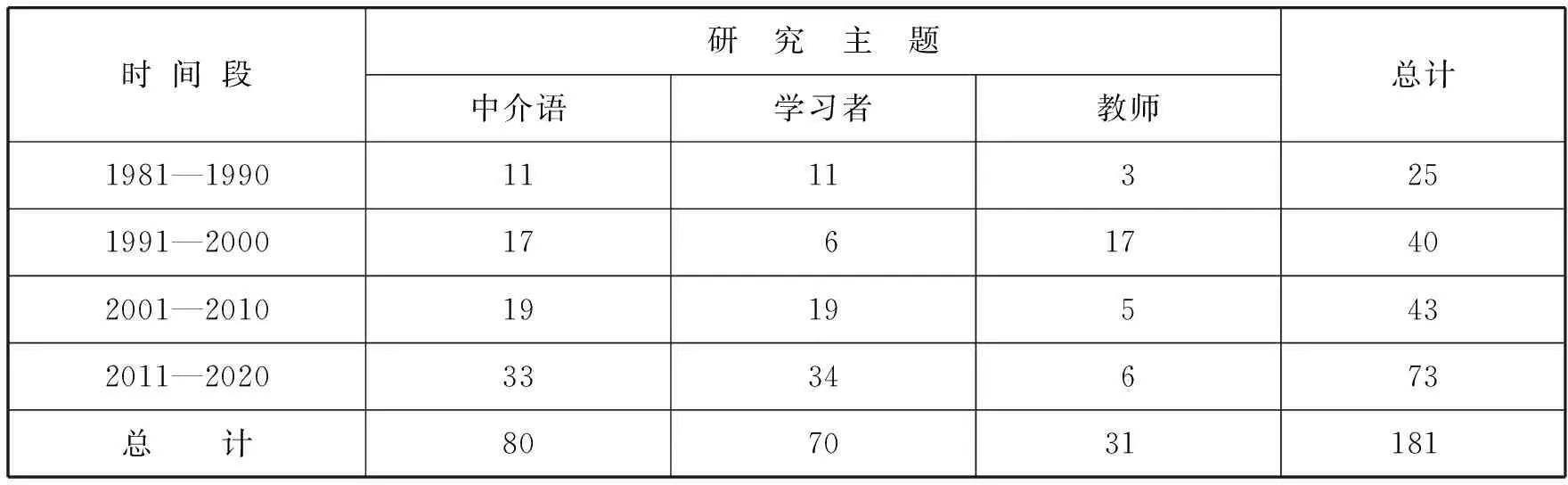

本研究将研究资料中181个开放编码经过主轴编码和选择编码最终整理归纳出中介语、学习者和教师3大主题范畴,表2展示了三次编码形成过程以及高频开放编码。

表2. 国外二语语法能力研究主题三级编码过程

表2显示,国外二语语法能力研究主题覆盖面广。中介语研究在关注语言形式的同时,还关注语言学习者如何运用语言形式表达语言功能,从词汇、形态、句法、语义和语用等不同语言层次考察意义表达的作用与功能。具体来说,主要体现以下3个方面: (a) 名词系统、定语从句等语法结构习得和发展(Anderson, 2007; Kang, 2020); (b) 从测试标准、手段和模型等角度分析二语语法能力(O’Keeffe & Mark, 2017);(c) 语法和语用知识的关系(Xu et al., 2009)、外显知识与内隐知识对二语语法能力的影响(Anderson, 2008)。

关于学习者的主题则涵盖个体因素、语法习得、语言能力和语言意识等内容,主要体现在年龄(Johnson, 1992)、个体差异(Tanner et al., 2013)、学习环境(Zalbidea et al., 2021)、语言输入输出(Zalbidea, 2021)以及学习者语法意识(Koshi, 1996)等因素对语法能力的影响。语法能力和语用能力之间的关系(Xu et al., 2009; Youn, 2014)也一直是研究者关注的焦点。

教师主题涉及教学手段、教学影响因素和教学方法等内容,例如,输入任务下的词汇和语法习得(Shintani, 2012)、基于交际能力的语法教学(Celce-Murcia, 1991)、内容语言融合教学(Pérez-Vidal & Roquet, 2015)、任务教学法(Rezaei, 2011)和概念型教学法(Harun et al., 2019)等不同形式的语法教学法。

表3. 国外二语语法能力研究主题历时分布

整体而言,表3表明中介语和学习者这两大主题在上述各阶段总体数量基本上保持上升趋势,而且一直是研究重心,但是对教师关注度不够。这可能是因为Selinker(1972)于上世纪70年代提出的中介语为语法能力研究提供了一个更加有益的框架(Tarone, 2012)。此后,语言教学从传统语法翻译法和听说法逐渐转向心理认知和社会文化,以教师为中心的语言教学逐渐转向以学习者为中心,更加强调对学习者语言产出以及学习者个体差异的研究(Lightbown, 2000)。

4) 理论框架及其历时演化

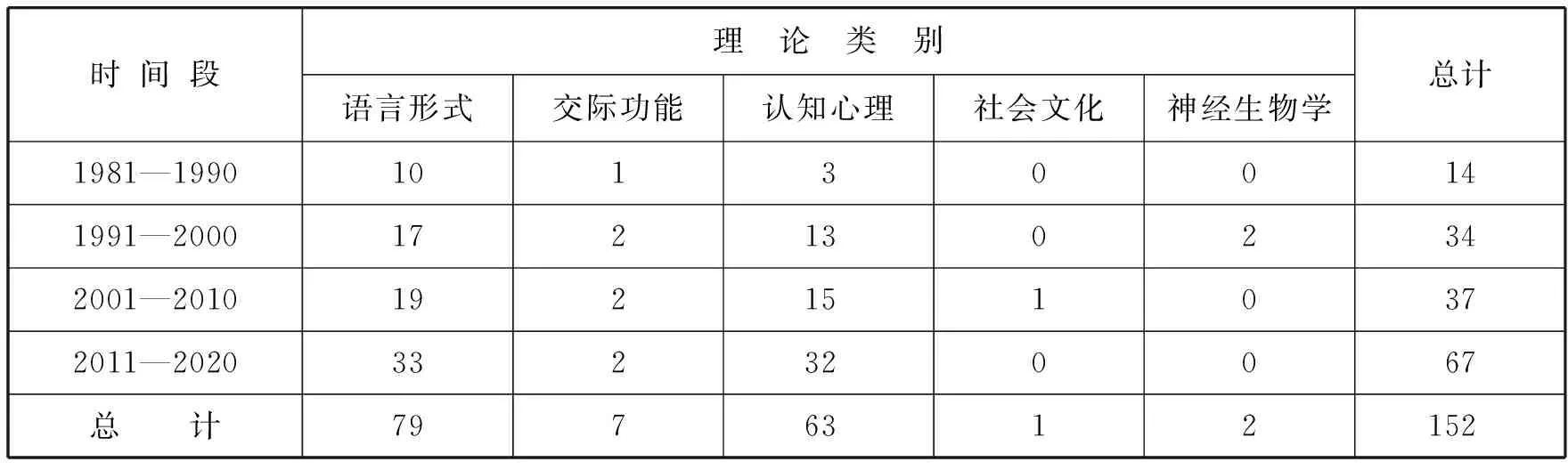

本研究最终对研究资料中152个开放编码经过主轴编码整理归纳为语言形式、交际功能、认知心理、社会文化和神经生物学等5大理论框架。表4展示的是各大理论框架下出现频次较高的节点编码。

表4. 国外二语语法能力研究理论框架三级编码形成过程

表4显示,国外语法能力研究理论框架覆盖内容广泛,涉及不同学科领域。具体而言,语言形式框架主要涉及结构—行为主义、普遍语法和其他语法体系,尤其是普遍语法得到广泛应用。许多研究成果从可学习性(Anderson, 2007)、原则与参数(Hyams, 2008)、管约理论(Cook, 1990)等普遍语法理论视角探讨二语语法能力的发展和习得。与强调普遍语法的语言形式视角不同,交际功能理论框架则更加关注从交际能力和语言功能视角调查语法能力。例如,有研究者基于这一理论框架探讨交际环境下语法能力和隐喻能力之间的关系(Littlemore & Low, 2006)。此外,功能语法认为语言是对现实世界的反映,关注语言使用和语言意义。部分研究者采取该理论框架,从信息结构视角探讨学习者话题右置(right-dislocation)习得的语法能力(Donaldson, 2011)。

认知心理学理论框架下的研究主要从信息加工、构式语法、认知和浮现语法理论等方面调查二语学习者语法能力发展。例如,从记忆、重构、迁移、理解和产出中言语加工等高阶认知功能方面调查语法能力习得与发展(Grey et al., 2015; Suzuki et al., 2020)。而基于社会文化理论的研究者则认为语言知识是在具体的社会互动中产生和传播,反对把语言学习者从其所处的社会文化环境中隔离出来进行研究,强调教师在协助语言学习者完成其无法独自完成语言任务中所起到的支架作用,主张在真实的社会环境中研究师生互动和同伴互动(Sato & Ballinger, 2012),并推崇概念型教学法在语法教学中的应用(Harun et al., 2019)。

神经生物学理论框架从大脑机制探讨和解释语法能力的习得,尝试构建基于大脑的语言模型或习得神经机制,从语言学习动机和语法习得出发,揭示二者如何相互作用促进语言习得(Pulvermüller & Schumann, 1994)。

表5. 国外二语语法能力研究理论框架历时分布(2)表中统计数字表示节点频次,由于一篇文章会被多个节点编码,总计数据会出现大于实际篇数。

表5表明,40年来语言形式和认知心理这两个理论框架一直在国外语法能力研究中占主导地位。这一方面反映出以普遍语法为典型代表的语言学理论对调查二语语法能力习得顺序和次序、可及性和可学习性等语言现象起着非常重要的作用;另一方面反映出认知心理学、心理语言学等不同交叉学科对二语习得领域的重要影响,研究者从信息加工、构式语法、认知、浮现语法等角度探讨二语学习者语法能力的认知发展。

交际功能框架下的研究虽然在4个阶段均有出现,但数量一直非常有限。原因可能在于研究者发现交际法下的学习者语法能力并未达到所期望的理想程度,因此还是偏好语言形式和认知心理等其他理论框架。在第二、三个时期,分别出现基于神经生物学和社会文化理论的相关研究。但是同语言形式和认知心理两大理论框架相比,这两种理论框架下的研究相当匮乏,这说明研究者较多关注语言本体和语言认知的研究,对语言使用社会情境和社会环境中的二语学习者语法能力习得过程关注度不够,因此未来研究应加强从语言社会文化和交际功能等角度的研究。

5) 研究方法及其历时变化

表6显示,40年来实证研究中定量研究占绝对主导地位,这是因为国外对量化研究关注较早、定量方法使用比较成熟,研究多采取基于逻辑实证主义的心理学研究范式(Davis, 1995)。混合研究呈现快速发展趋势,因其融合定量和定性研究优势,研究结果更加可靠,验证性更强,受到越来越多研究者的青睐(Andringa & Godfroid, 2020)。从历时变化来看,第一阶段非实证研究数量略超实证研究。但到了第二个阶段实证研究超过了非实证研究。从第三阶段开始实证研究比例快速增长,其中绝大部分为定量研究,混合研究数量虽然比不上定量研究,但近10年有明显增长趋势,定性研究一直处于边缘化地位。

表6. 国外二语语法能力研究方法历时分布

其中实证研究的数据收集方式一直是以语法测试和混合收集法为主,利用访谈或日志收集数据的研究成果数量相对较少。进入21世纪,研究者开始通过学习者语料库调查二语学习者语法能力发展(McEnery et al., 2019)。尤其值得一提的是,近10年通过多种渠道收集数据的混合方式发展迅猛,其数量远远超过前30年的总和,这与当前国际应用语言学领域越来越重视研究方法的合理性有关(Andringa & Godfroid, 2020)。

4. 未来研究展望及对国内二语语法教学与研究的启示

鉴于上述分析和讨论,我们对未来二语语法能力相关研究提出建议并分析国际已有研究对国内二语语法教学与研究带来的启示。

1) 丰富研究对象,与时俱进

目前大多数语法能力研究聚焦在高校环境下语言学习者的语法能力习得和发展,中小学环境下相关研究匮乏(Shintani, 2015: 122)。为改变这种研究对象偏态分布,未来研究要考虑研究对象样本抽取平衡性(Andringa & Godfroid, 2020),在我国语境下尤其要关注中小学环境以及经济欠发达地区二语学习者语法能力发展研究。此外,当前社会处在教育信息化巨大变革、互联网+的背景下,未来研究还应关注慕课、翻转课堂等数字化学习环境下二语学习者语法能力发展情况,例如在线学习环境下学习者是如何通过自我调节学习(徐锦芬、黄子碧,2020)发展语法能力的。

2) 深化研究主题,采用跨学科或交叉学科理论框架

国际二语语法能力研究覆盖了学习者、中介语和教师三大主题,成果数量丰硕,为我国二语语法能力研究主题的选择以及改进语法教学提供了重要启示。例如,Shintani (2012)提出要加强二语学习者语法练习,但什么样的语法练习有利于我国二语学习者的语法习得呢?这是一个非常值得探讨的主题。Nakata & Suzuki (2019)开展的三种语法练习形式对语法能力影响的实证研究,对我国英语语法教学和汉语国际语法教学具有重要的借鉴意义。再如,Yan et al. (2020)基于美国高校广泛使用的36本汉语国际教材语料库开发设计的一种用于评估汉语学习者语法能力发展的诱导模仿测试,也能为我国汉语二语学习者语法能力诊断和评估研究提供重要的参考依据。

另外,国际二语语法教学研究一直致力于寻找出有助于培养和提高二语学习者语法能力的有效教学方法,引入和实施了各种不同的语法教学形式,并取得了良好效果。例如,针对二语学习者不能使用正确的语言表达来满足他们的交际需要这一问题,Harun et al. (2019)探讨了如何利用基于社会文化理论的概念型教学来提升这些学习者的语法能力。研究结果发现,帮助二语学习者理解和使用语法概念有利于他们深入理解目标语言的结构形式和语义,促进语法规则习得,从而实现其交际需求。还有研究者还从显性语法教学和数据驱动学习视角探讨了二语语法教学。例如Scheffler & Cinciala (2011)的研究表明,显性语法教学有助于促进二语学习者语法习得,提高其语言学习信心和成就感;Lin & Lee (2015)开展的基于数据驱动学习的语法教学研究发现,该方法能提高英语学习者能动性,激发学生参与讨论。所有这些结果都能为我国二语语法教学与研究提供有益参考。

不过,国外语法能力研究在学习者互动、中介语语法能力和语用能力的关系等研究主题深度和广度方面依然存在很大研究空间,建议未来研究一方面应思考如何结合认知和社会文化理论开展互动环境下的国内英语语言学习者语法能力研究,另一方面可以尝试开展“一带一路”沿线不同语言背景下汉语学习者语法能力相关研究,以促进汉语国际教学,服务于国家战略建设。

本研究提及的五种理论框架从不同视角探讨二语语法能力习得的诸多方面,未来研究除应进一步充实和夯实这些理论外,还应考虑到二语习得的跨学科特性、二语学习多维度相互交织的复杂本质,借鉴社会文化、心理认知等其他学科领域的理论及方法,采取跨学科或交叉学科理论框架研究二语习得语言现象(McEnery et al., 2019),重新思考语法教学重点和教学理念,探讨高阶认知功能发展对语法能力发展的影响和作用,并帮助二语学习者发展根据情境恰当使用语法的能力,通过互动和相互适应等方式提高他们的二语语法敏感度(Hall, 2019),从而提高他们的语言交际能力。

3) 进一步完善研究方法,拓展数据收集方式

目前国际应用语言学期刊中非实证类研究越来越少,定量研究有所下降但依然是主流研究方法;定性研究比例在逐渐增大,混合研究法越来越受到青睐。鉴于这一发展趋势,随着二语语法能力研究不断深入,研究问题变得越来越复杂,研究者不能仅仅依赖单一研究方法,应综合运用多种研究方法调查二语语法学习,从多个角度交叉验证相关研究,从而有助于提高研究者对所调查研究领域的理解(Riazi & Candlin, 2014: 168),支撑研究结论,使其更具说服力。例如,可以利用眼动仪、脑电仪等最新研究工具采集语法能力发展的数据,更加全面了解二语学习者语法能力认知、加工机制。

最后,本研究难免存在一些不足。一方面,由于主题分析法的灵活性可能会导致从研究数据中得出的主题不一致(Nowell et al., 2017: 2),本文对研究主题和理论框架三级编码方面可能会因研究者不同而有所差异;另一方面,囿于时间限制,本研究数据取自21种国际主流期刊,未能完全覆盖国外其他学术期刊、学术会议论文和相关图书,也没涉及硕士和博士研究生论文,可能无法反映二语语法能力研究全貌。因此,我们建议未来研究可以将刊载在其他期刊和图书上的相关语法能力研究文献纳入到研究数据库,还可以对比分析国内外二语语法能力研究的共同点和差异性。