上海市市民安宁疗护认知现状调查及对策探讨

赵渊宇 ,王晨怡 ,孟恺 ,缪俊 ,黑子明 ,张国梁,丁国善,季峻松,2

(1.海军军医大学附属上海长征医院,上海 200020;2.华东政法大学公共管理学院,上海 200062;3.上海市静安区闸北中心医院,上海 200070;4.上海市宝山社区卫生服务中心,上海 200071;5.上海市静安寺社区卫生服务中心,上海 200040;6.上海市临汾社区卫生服务中心,上海 200435)

英国西斯莉·桑德斯博士作为安宁疗护服务体系的创始者,于1967年在伦敦建立了世界第一座针对晚期肿瘤患者进行现代化医学治疗又兼顾心理照顾的圣科利斯朵夫安宁院。她在安宁疗护方面提出了大量的先进思想和观点,并对于之后这一体系的研究提供了大量宝贵的经验[1]。安宁疗护不同于一般的医疗服务,是对没有治愈希望的患者,在帮助患者改善身体痛苦的同时,也对其心理需求进行评估,给予医学、精神、社会等全方面照护,使其获得更好的生活质量,并坦然地面对生死。安宁疗护真正做到了既要高质量的生,还要不留遗憾有尊严的死。符合我国国情,能缓和医患关系,减少医疗纠纷,节约医疗资源,有利于社会和谐。

随着国内社会的发展,安宁疗护引入我国,相比其他学科其研究和经验都较为贫瘠,因此长期缺少中国本土化特色。近年来上海市老龄化程度急剧加重,对安宁疗护的需求也愈加明显,作为全国唯一整体开展安宁疗护试点的省级地区,安宁疗护政策实施最早、也较完善。本文以上海地区为研究样本,分析安宁疗护服务存在的问题,进而提出相应的对策和建议,具有极高的代表性和前瞻性。

1 调查对象与方法

1.1 调查对象

2012年和2014年,上海市政府将安宁疗护作为市政府实事项目加以推进。2017 年底,上海市普陀区作为全国第一批安宁疗护工作试点市(区),率先开展安宁疗护试点工作。2019 年8 月1 日,上海市安宁疗护试点实施方案正式启动。方案指出,上海成为全国唯一整体开展安宁疗护试点的省级地区。2020 年,上海市的安宁疗护服务已经发展成为上海市社区健康服务清单基本项目,目前全市共有191家社区卫生服务中心开展了居家或病房形式的安宁疗护服务,占社区卫生服务中心总量的77.3%,其中有12 个区的社区卫生服务中心实现了安宁疗护服务全覆盖。作为全国安宁疗护政策实施最早、最完善的地区,本次调查的上海市市民具有极高的代表性。

1.2 调查方法

由训练有素的志愿者在上海市各区域的街道社区发放《上海市安宁疗护服务现状调查表(市民版)》,随机邀请市民完成调查。此问卷由3 部分组成,第一部分收集被调查者的基本情况,包括:年龄、性别、婚否、居住情况、教育程度、医疗保险、职业、自我评价的健康情况等;第二部分了解对安宁疗护的认知情况,包括:是否了解、了解的途径、满意度如何、费用承受情况、对安宁疗护的认识及建议等;第三部分是对安宁疗护的态度,包括:对安宁疗护的接受度、周边是否有合适的病人、自己将来是否会接受安宁疗护以及希望接受服务的场所等。问卷经过多次修改后投入使用,每个被调查者大约需要15 min。

1.3 统计方法

使用SPSS 20 统计软件进行统计分析。用频率分布描述调查项目并行卡方检验,P<0.05 认为差异具有统计学意义。

2 上海市市民安宁疗护认知调查基本情况及分析

2.1 问卷回收情况

本次共发放纸质《上海市安宁疗护服务现状调查表(市民版)》调查问卷1 500份,问卷设置了36道问题,共回收问卷1 449 份,有效问卷1 402 份,有效率93.5%。

2.2 被调查市民的基本情况

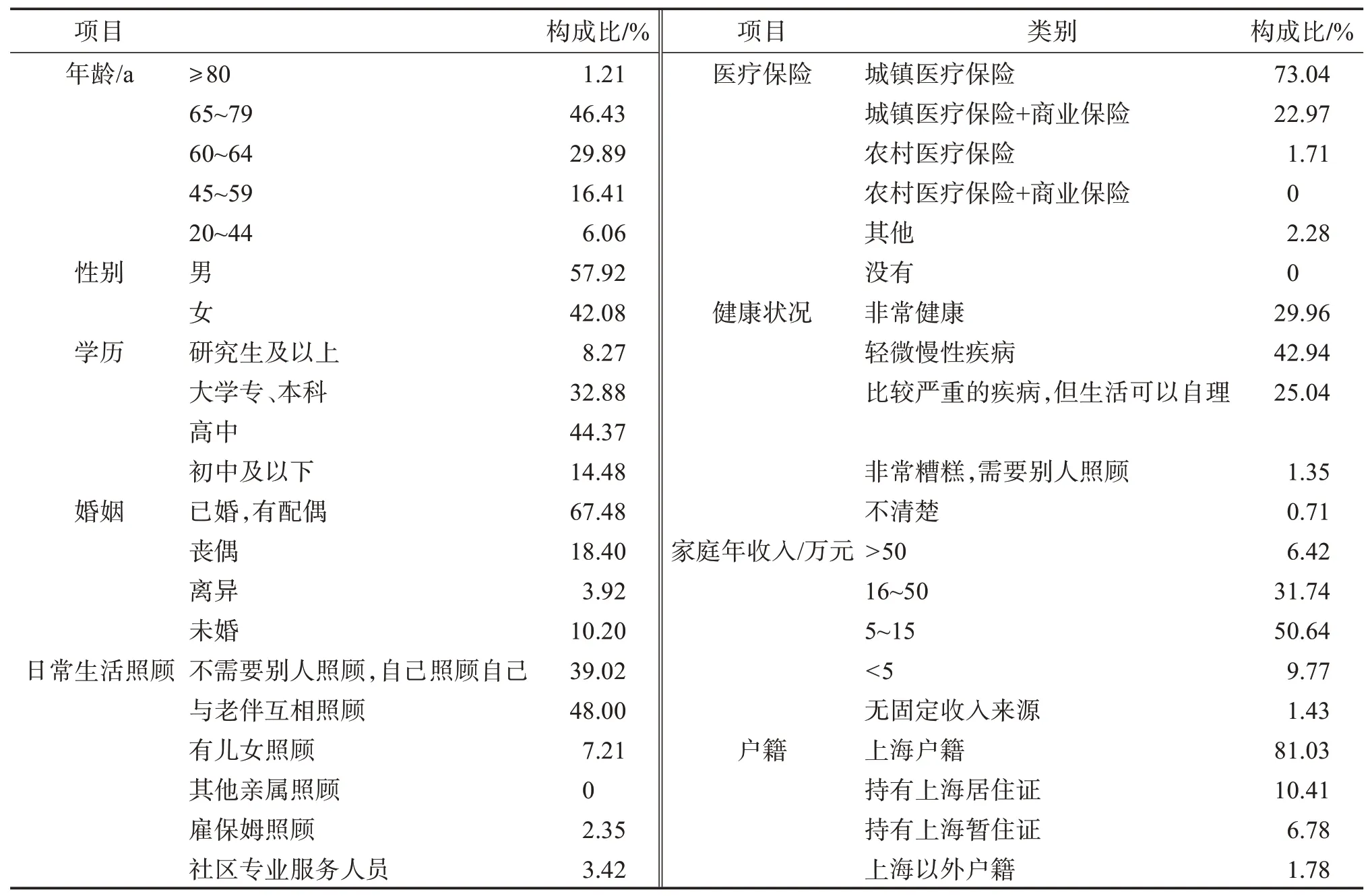

被调查市民的基本情况见表1。年龄分布主要集中在60~79 岁的老年人(占76.32%),调查对象符合研究主题;性别中女性人数相对较少;学历为大学专、本科和高中基础教育占比超过70%,由于被调查者市民年纪较大,在教育程度上存在一定不足,但也涵盖了各个受教育程度群体;有67.48%的被调查者处于已婚、有配偶的状态;日常生活照顾方面,与老伴互相照顾和有儿女照顾占比超过一半,即多数被调查者在生活中都会有家人的关心;有73.04%仅购买了城镇基本医疗保险;健康方面,轻微慢性疾病占比最多,达42.94%,健康状况会直接影响市民对于生活观、死亡观,样本的健康状况分布全面,可以充分体现不同健康状态下对于安宁疗护服务不同的认知与理解;家庭收入16~50 万元/年的占31.74%,5~15万元/年的占比50.64%,可见多数被调查者家庭收入处于中等水平,经济收入是影响生活决策的关键性因素,在是否接受安宁疗护服务这一决策问题中,家庭经济状况发挥着决定性作用。家庭收入水平、整体经济状况影响着个体对于安宁疗护的认知、态度。抽样样本涵盖了不同层级的收入群体,因此能较为全面地反映经济状况不同的群体对于该项服务的认知度、接受度。

表1 1 402名被调查市民的基本情况Table 1 Basic information of 1 402 investigated citizens

2.3 上海市民对安宁疗护的认知现况

市民对于服务的了解情况:听说过安宁疗护,且有亲身经历的有64 人(占4.56%);听说过,但具体不清楚的有575 人(占41.01%);对安宁疗护有清楚了解的有20 人(占1.43%);没有听说过安宁疗护的有743人(占53.00%)。

2.4 上海市民了解安宁疗护知识的途径

市民了解安宁疗护知识的途径主要有报刊杂志、广播、电视等传统媒体、手机新闻等新媒体、周围亲友、医护人员等,其中从报刊杂志中了解有104人(占7.42%),从广播、电视等传统媒体了解有302人(占21.54%),从手机新闻中了解有464 人(占33.10%),从周围亲友中了解有95 人(占6.78%);从医护人员途径获知有81 人(占5.78%);而高达744人(占53.07%)没有合适的途径了解到安宁疗护,说明对于安宁疗护普及宣传有待提高。调查中还发现有不少比例市民是从周围人中了解到安宁疗护服务相关内容,且新媒体的途径比传统媒体更多,而安宁疗护整体了解程度远远低于既往政策用语“临终关怀”的认知度。

2.5 安宁疗护服务最主要的内容

市民认为安宁疗护服务最主要的内容:有88人(占8.28%)认为是身体关怀,有178 人(占12.70%)认为最主要的是心理关怀,有1 075 人(占76.68%)认为身体关怀和心理关怀应该同时进行,少部分市民不太清楚,可见市民对于安宁疗护存在一定的感知能力。

市民对于安宁疗护服务对象的认知中,有1 141人(占81.38%)认为服务对象是不能治愈的重症患者;有1 232 人(占87.87%)认为服务对象是即将离世的患者;还有700 人(占49.93%)的被调查认为服务对象还包括重症和逝世患者家属,特别有66 人(占4.71%)特别标注了对象还应包括医务人员。

2.6 上海市民社会人口学特征对安宁疗护认知影响的分析

不同社会人口学特征的市民对于安宁疗护的认识见表2。安宁疗护认知男女间差异无统计学意义(P>0.05);各年龄段对安宁疗护的认知有差异(P<0.01),年龄大者对安宁疗护更为关心;不同学历层次需要安宁疗护服务之间不存在差异(P>0.05),学历越高,对安宁疗护服务越了解;个人健康状况和家庭收入,也会对安宁疗护的认知有差异(P<0.01)。

表2 不同社会人口学特征上海市民的安宁疗护认知分析Table 2 Analysis of hospice care cognition of Shanghai citizens with different sociodemographic characteristics

3 上海市安宁疗护服务现状分析

3.1 安宁疗护服务的满意度

982人(占70.04%)的市民对于安宁疗护服务持不认可态度。通过调查结果分析,认为现在市民对该项服务完全不了解,或者有一定的认知了解,但是因理解片面、或是误解等问题,导致对其满意度不高。市民对于安宁疗护还在经历未听说、听说、质疑、了解、接受的过程,政府还需加大宣传力度,做好生死教育,让安宁疗护的普及率迅速提高。

3.2 安宁疗护存在的问题

有275 人(占19.61%)的被调查市民认为安宁疗护的设备设施还不够完善;有394 人(占28.10%)认为安宁疗护应当配备更多的医护专业人员;有722 人(占51.50%)认为政府的相关宣传力度还不够,还有很多民众没有听说过安宁疗护;还有631人(占45.01%)认为对这一方面不清楚。上述结果提示政府应当加大安宁疗护的宣传力度,并且完善安宁疗护的设备设施,配备专业的医护人员。

3.3 安宁疗护接受度的影响因素

有844 人(占60.20%)的市民在考虑是否接受安宁疗护时,想到费用问题;有963 人(占68.69%)的市民认为对服务不了解和不放心会影响安宁疗护接受度;也有399 人(占28.46%)的市民认为受到传统观念根深蒂固的影响;也有部分市民认为家里有人进行照料,已经不再需要了。可见影响程度最大的是服务和费用问题,因此政府及相关供给机构应积极提升服务质量,并对费用进行适当调整。

3.4 市民对于安宁疗护的态度和需求

有961 人(占68.55%)的市民认为安宁疗护是很有价值的,仅有25 人(占1.78%)的市民认为没有必要,其余的是因为不了解安宁疗护而不表态,可见市民对于安宁疗护有较大的期待。

3.5 市民对于安宁疗护所能承受范围

有421 人(占30.03%)的市民可接受每月2 001~3 999元的支出,有308人(占21.97%)的市民仅能接受2 000 元以下的支出,在4 000~5 999 元范围内有492 人(占35.09%)的市民能接受,可见市民对于安宁疗护所能接受的支出偏低,这也与上述结果中费用问题影响安宁疗护接受度相符。

3.6 市民选择由谁提供服务及场所的情况

有731 人(占52.14%)的市民认为社区服务人员适合进行安宁疗护服务;有1 120 人(占79.89%)的市民希望医护工作者提供服务;有983 人(占70.11%)认为也可以是接受过培训的义工,可见市民更加倾向于接受过培训的专业人士开展安宁疗护工作,因此相关机构安宁疗护尽量选择专业人员,以获得更多的满意度和接受度。

对于提供的场所,有390 人(占27.82%)的市民会选择公立综合型医院;401 人(占28.60%)的市民选择医院-家庭相结合,235 人(占16.76%)的市民选择社区-家庭相结合,仅有65人(占4.64%)的市民愿意选择私立医院。认为主要原因是公立医院有较好的保障,且可以适当进行费用报销,而私立医院价格昂贵,整体保障度较低。

4 市民基本情况影响安宁疗护需求的差异性分析

结果见表3。是否愿意接受安宁疗护性别间差异无统计学意义(P<0.05);各年龄段对安宁疗护的需要度有差异(P>0.01);受教育程度对安宁疗护服务接受度存在差异(P<0.01),学历越高,越能接受安宁疗护服务;健康状况对安宁疗护的接受度存在差异(P<0.01);不同家庭收入人群对于安宁疗护的接受度存在差异(P<0.01),收入越高的人群越容易接受和需要安宁疗护服务。

表3 不同特征上海市民的安宁疗护接受度分析Table 3 Analysis of hospice care acceptance of Shanghai citizens with different characteristics

另外,将市民分成普通市民和对安宁疗护十分熟悉的患者或家属两类,其中普通民众有1 338 人,安宁疗护患者有64 人(包括访谈的35 位患者或家属,及问卷调查中另外也填写对安宁疗护有切身体会的29 位被调查者),结果显示两类人群的安宁疗护接受度存在差异(P<0.05),安宁疗护患者或家属接受度较高,且满意度和认可度分别达60.9%和76.6%。分析其原因应是:安宁疗护患者正接受着安宁疗护服务,有一定的心理预期,能够感受到来自医务人员的关怀,减轻了疾病带来的痛苦,而普通市民对于安宁疗护服务了解甚少,并认为安宁疗护是对患者的一种放弃行为,自身接受不了此种服务。同时对于安宁疗护高达60.9%的满意度和76.6%的认可度,也远高于市民总体水平。

5 面临的问题及对策

5.1 政府宣传与指导明显不足

安宁疗护在我国经过这么多年的发展,其认知度和接受度仍然较低,调查显示即使是医务人员也有相当一部分比例从未听说过安宁疗护。中国居民长期受传统观念的束缚,死亡作为一个禁忌的话题,很少有人愿意提及。因而与死亡话题直接相关的安宁疗护,不管是政府、社会还是医疗机构在宣传、推广的时候,都或多或少显得那么羞羞答答,力度不足,普及不广,导致很多市民甚至包括部分医务人员对于安宁疗护也知之甚少。有研究进一步证实了我国的“优逝”理念尚未普及,许多人在情感上对安宁疗护服务有所排斥并引起心理冲突,在某种含义上阻碍了安宁疗护体系的发展[2]。中国生命关怀协会的秘书长罗翼兰在一次采访中谈到,在上海大街向路人分发安宁疗护的宣传手册,可路人看到后却纷纷绕道,少数接过手册的人看一眼后就扔掉,甚至有些人说“我们离死亡还很远”[3]。这是刚开始实施安宁疗护的场景,但通过本文的问卷调查反映,现在民众对安宁疗护仍不熟悉,大多数人仅仅是听说过,但安宁疗护究竟是什么、对谁疗护、如何疗护、为什么要疗护、疗护的意义是什么等问题依然知之甚少,这说明中国社会对于安宁疗护理念的宣传教育还远远不够。政府和社会需不断加强生命教育,引导正确的生死观,大力宣传安宁疗护理念,让更多市民知道安宁疗护。

5.2 市民对死亡的畏惧,无法正确面对

对死亡的恐惧是每一个人的天性,中国民间有云:“好死不如赖活着”,即使世间生活有再多的痛苦,人们都愿意努力地生活和工作,而不会轻易把放弃。而且千百年来,我国的传统封建观念,注定了居民会把死亡作为一个禁忌的话题,很少有人愿意提及,不仅仅是在自己面临死亡时会极力回避,在有可能接触到死亡时也会尽力避免,以至于政府在设立养老院或临终病房时,周边的居民都会强烈反对,因为他们认为过多的死亡会给周边的他们带来“晦气”,更甚者影响了房价,损害了他们的利益。安宁疗护以前的称呼“临终关怀”,直接与死亡联系到了一起,更让市民难以接受,在面临着死亡的情况下,所有的名利、金钱、地位、资金、朋友、亲人都不复存在,这种无助的感觉使得病人进一步产生了消极的情绪,会使得自身的情感有着较大的不确定性。安宁疗护能使病人在最后的一段时间内有着较高的物质享受,对其精神层面给予更多的关注,让病人坦然地面对死亡。

5.3 市民对孝道和安宁疗护存在误解

中国人重视孝道,绝大多数子女不愿意让父母进入到临终关怀阶段,往往不惜一切代价来延长父母的生命,直到最后一刻仍不放弃治疗,因为在他们看来,这才是尽到了孝道[4]。由于宣传的不足,导致了很多市民甚至包括部分医务人员,对于安宁疗护也知之甚少,甚至认为安宁疗护就是“放弃治疗、消极待死”。送患者进行安宁疗护的家属常常要承受舆论压力,很多家庭就算是倾家荡产,都会让病人延续那屈指可数的时日,而非让他们享受最后的人生。其实执意的治疗只会给那个已消瘦不堪的老人,平添更多痛苦——不仅是肉体上的,更是心理上的煎熬。由于中国传统观念禁锢,文化环境限制,临终关怀在中国一直难以发展,甚至是被抵触的。实际上,在实行安宁疗护的时候,我们基于价值诉求这一层面,并未将其理解为传统意义上的伦理需求,或者是孝道要求,而是将其视为新的家庭伦理观念予以高度重视。

5.4 家属隐瞒病情,救治大于关怀

在诊断为恶性疾病,或疾病已达终末期时,有较多的患者家属会选择对病人隐瞒病情,致使病人没有选择安宁疗护的机会。家属们害怕向病人告知实际病情后,病人无法接受而深受打击,并且自暴自弃,影响了最后的生存时间。其实对病人隐瞒病情不是一个明智的选择,家属并未考虑到病人的真实感受,加强病人死亡教育,坦诚沟通关于死亡的话题,引导自身对过去的种种进行回想,对于生活的美好进行回忆,进一步使得病人对生活有着较高的热情,提升自身的生活质量。多方力量应引导病人怎样正确、积极地面对死亡是才是正确的选择。近年来倡导临终期不接受创伤性抢救措施、安详离开人世的安宁疗护被越来越多的人所认知[5]。

5.5 缺少宗教推动

宗教信仰的内容有着对世人的慈悲、劝戒、爱护、关怀和怜悯。在安宁疗护期间没有接受到相应的服务,对于生和死的认知不够深入,不能很好地认识生命、尊重生命,因而也不能理解生命、感恩生命,当死亡来临时没有宗教信仰的因势利导,积极调动,仅剩下无限的恐慌和无尽的悲伤,更难以接受安宁疗护的理念。应加强死亡教育,树立正确且科学合理的死亡观、价值观,提升社会对安宁疗护的认可度和接受度[6]。

6 总结

安宁疗护服务以生命为核心宗旨,坚决维护生命的尊严[7]。我国已经正式进入了老龄化社会,人口老龄化带来的问题越来越突出,老年重症病人的照护问题成为我国目前不可避免地要面临的问题。安宁疗护的开展,能实现人们不但要高质量地生活,还要不留遗憾有尊严地死去,体现出社会主义人道关怀,对于生命给予了最大的尊重,是解决人口老龄化社会问题的重要举措。

上海市经过数年的探索和实践,以社区卫生服务中心为主体的安宁疗护模式逐渐成熟,可以为全国提供参考。今后应加强政策和法律制度建设、提升安宁疗护服务人员专业水平、积极建设本土特色的安宁疗护服务模式、改变老旧思想观念,以推动安宁疗护事业的发展。还应不断完善医疗保障服务体系,加大国际交流合作力度,努力建设科学合理、有普遍适用性及高效的本土化安宁疗护模式。