城市社区空巢老人养老意愿及影响因素分析

——基于浙江省城市典型社区的调查

李茂松

(绍兴职业技术学院,浙江 绍兴 312000)

随着人均寿命的不断延长、人口城市间流动不断加剧与人口老龄化进程的不断加快,城市社区老人“空巢现象”已演变成社会问题[1]。据国家统计局官方数据统计,截至2019 年末,我国60 岁及以上人口约有2.54 亿,占总人口的18.1%[2]。在国务院2017 年发布的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》中,到2020 年,我国空巢老人数量将达到1.18 亿,占老龄人口总数的46.5%[3]。

据《浙江省2019 年老年人口和老龄事业统计公报》,截至2018 年底,浙江省老龄人口达到1 121.72万,占人口总数的22.4%[4]。浙江省城市空巢老人虽没有官方数据统计,但从官方统计的老龄人口总数、农村留守老人数量,可以推算出浙江省城市社区空巢老人占城市社区老人总数的54.2%[5]。浙江作为经济发达的省份之一,养老服务体系建设一直走在全国前列,但占比越来越多的空巢老人,采取何种方式养老?政府需要在不同养老模式下做好怎样的服务建设?这些都将严峻考验着浙江基本公共服务整体的水平。

一、对象与方法

(一)研究对象与基本信息

本次调查涉及的城市空巢老人是指没有子女或有子女但不与子女住在一起、年满60 周岁及以上的具有城镇户口的老人[6]。调查采取多段抽样方法选取样本:先从浙江省大湾区城市群六市分别抽取一个街道,后在上述街道中各随机抽取1 个社区,然后再在各社区中随机抽查60 户“空巢”家庭进行调查。调查共发放问卷360 份,回收有效问卷342 份,回收率为92.43%。在接受调查的老人中,男性171 名,女性171 名。年龄在60~69 岁 的83 人,70~79岁的210 人,80 岁以上老人49 人。

所有问卷由调查人员上门访问并填答(夫妇2 人空巢家庭只调查其中1 人)。进行问卷调查的同时,辅之深入访谈,从经济条件、性别比例、文化程度等多个方面考虑,同时课题组与其中的32 位典型空巢老人进行了深入访谈。所有调查数据用SPSS 22.0进行统计分析。

调研过程中将老人的个人基本情况,即老年人的性别、年龄、学历、身体状况、婚姻状况、文化水平、住房条件、月收入即经济来源、养老、医疗保险作为变量。将分类解释变量全部转换为虚拟变量后进行回归分析,变量的定义和基本统计值如表1 所示。

表1 变量定义图

(二)研究方法

为达成拟实现的调研实用性与目标,本次调查通过精心设计,力求全面具体深入,主要采用了以下四种主要调研方法:实地调查法、问卷法、深入访谈法与文献研究法。

(三)统计学方法

运用SPSS 22.0 进行数据录入和分析。本次的分析主要运用频率分析、交叉性分析、卡方检验分析、最优尺度回归模型分析等,对浙江省老年人目前养老意愿及其影响因素进行实证分析。

养老意愿选择量表采用五级记分法,在每种描述后面都有五个选项,分别为非常同意、比较同意、说不清、不太同意、很不同意,相应的记分方法采用正向计分:非常同意=5,比较同意=4,说不清=3,不太同意=2,很不同意=1,正向计分为第2 项,反向计分,非常同意=1,比较同意=2,说不清=3,不太同意=4,很不同意=5,反向计分为第1、3 项两项。

家庭状况测评量表采用五级记分法,在每种描述后面都有五个选项,分别为非常满意、比较满意、说不清、不太同意、很不同意,相应的记分方法是:正向计分,非常同意=5,比较同意=4,说不清=3,不太同意=2,很不同意=1。

社区状况测评量表采用五级记分法,在每种描述后面都有五个选项,分别为非常同意、比较同意、说不清、不太同意、很不同意,相应的记分方法是:非常同意=1,比较同意=2,说不清=3,不太同意=4,很不同意=5。

养老机构测评量表采用五级记分法,在每种描述后面都有五个选项,分别为非常同意、比较同意、说不清、不太同意、很不同意,相应的记分方法是:非常同意=1,比较同意=2,说不清=3,不太同意=4,很不同意=5。

统计指标:总分=各个项目得分之和;因子分=该因子各项目得分之和÷该因子项目数。

二、研究结果

(一)养老意愿的描述性统计分析

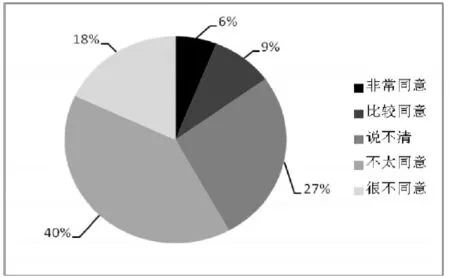

1.家庭养老意愿

根据图1 数据,对于家庭养老这一养老模式,分别有6%和9%的老人选择了非常同意和比较同意,表示愿意选择家庭养老;而40%和18%的老人则表现出了不太同意和很不同意的意愿,拒绝家庭养老;而另外27%的老人则表示说不清,无法做出选择。

图1 家庭养老意愿图

根据总体数据(见表2),对于大部分老人而言,他们并不愿意选择家庭养老作为自己的养老方式,相对于家庭养老,他们更愿意选择其他的养老模式。

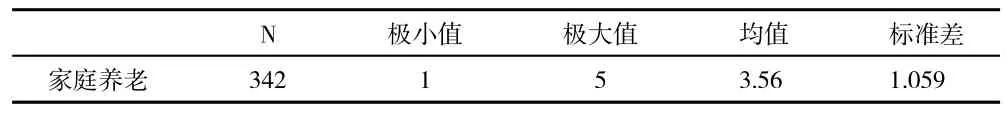

表2 家庭养老描述性统计

2.社区居家养老意愿

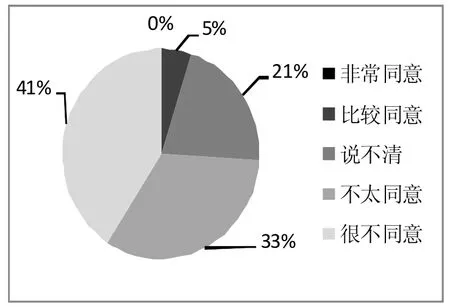

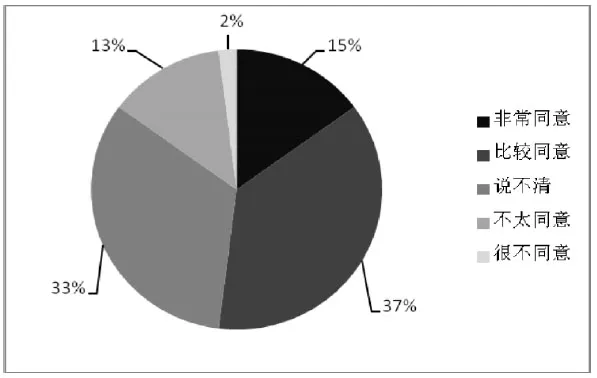

根据图2 数据,对社区养老模式表示非常同意和比较同意的老人仅有0%和6%;而选择不太同意和很不同意的老人占了大部分,分别为33%和41%;另外的21%表示无法做出明确选择。

图2 社区养老意愿饼状图

就总体数据(见表3)而言,绝大部分的老人对社区养老表现出了一种极大的排斥性心理,究其原因可能为社区并未能做好宣传与服务工作,老人并未感受到来自社区的关怀。

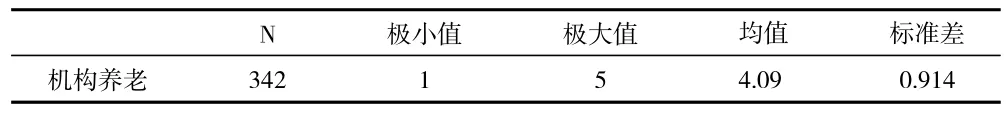

表3 社区居家养老描述性统计

3.机构养老意愿

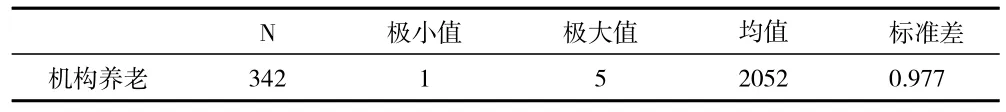

根据图3 的数据可知,15%和37%的老人对于养老机构养老的模式表现出了非常同意和比较同意的意向;而有不太同意或很不同意意向的老人仅为13%和2%;无法决定的老人为33%。

图3 机构养老意愿图

就总体数据(见表4)而言,对于养老机构养老,大部分老人表现出了认可的态度,机构养老在今后或将成为大部分城市老人的选择。

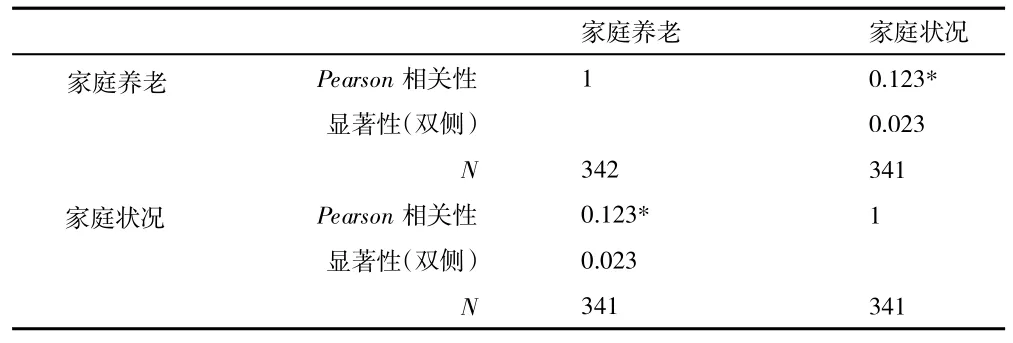

表4 机构养老描述性统计

(二)养老意愿的影响因素统计分析

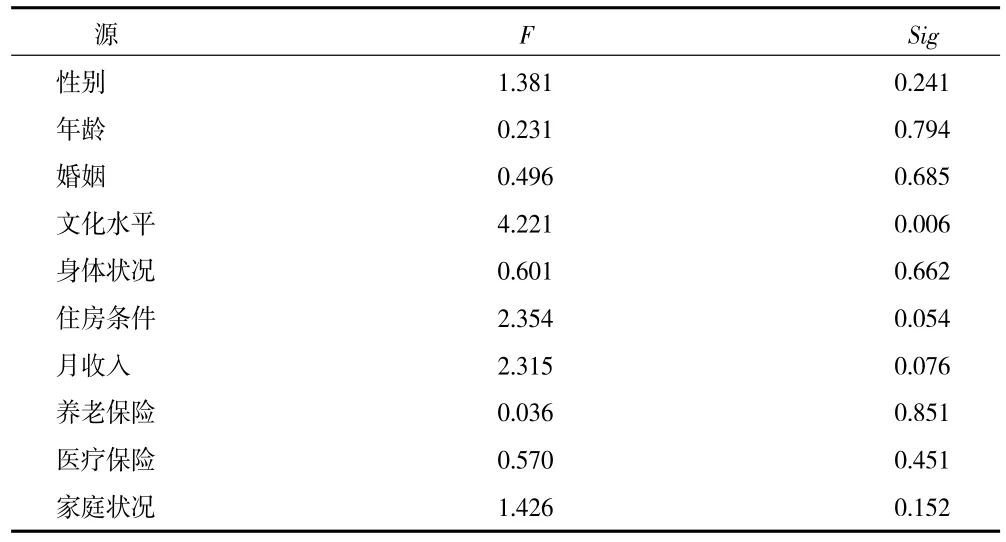

1.家庭养老影响因素分析。据家庭状况与家庭养老意愿间的相关性分析数据(见表5),二者间在0.05 水平(双侧)上呈现正相关。此外,为了解影响老人对家庭状况判断的影响因素,笔者特地做了关于家庭状况在个别变量上的差异检验,以求得出结论。从表6 数据显示的结果来看,性别、年龄与婚姻对于老人关于家庭养老的选择并无明显差异与影响,说明了性别、年龄与婚姻状况并不能对老人是否选择家庭养老造成影响;而文化水平的sig=0.006<0.01,存在明显差异,从中我们可以看出,文化水平对老人居家养老的意愿有显著影响,初中及以下学历水平的老人相对于高中及以上学历水平的老人更愿意接受家庭养老。老人的文化水平越低,封建思想越严重,养儿防老的思想就越根深蒂固,相比于学历高的老人就越期望在家接受子女的照顾,不愿意选择其他的养老方式,因此从学历水平方面来看,老人对家庭养老的选择存在显著差异;此外就老人的身体状况、住房条件、月收入、养老、医疗保险及家庭状况来看,数据上并未显示存在差异的数据,表明这些并非是影响老人选择养老模式的主要因素。可能对于老人而言,只要儿女孝顺,那么无论自己选择以什么方式养老,子女该孝顺还是会孝顺,而自己在家接受子女照顾反正会在一定程度上打扰到子女的生活,而部分接受先进思想教育的老人在观念上并不希望与子女住在一起。

表5 家庭养老与家庭状况相关性分析

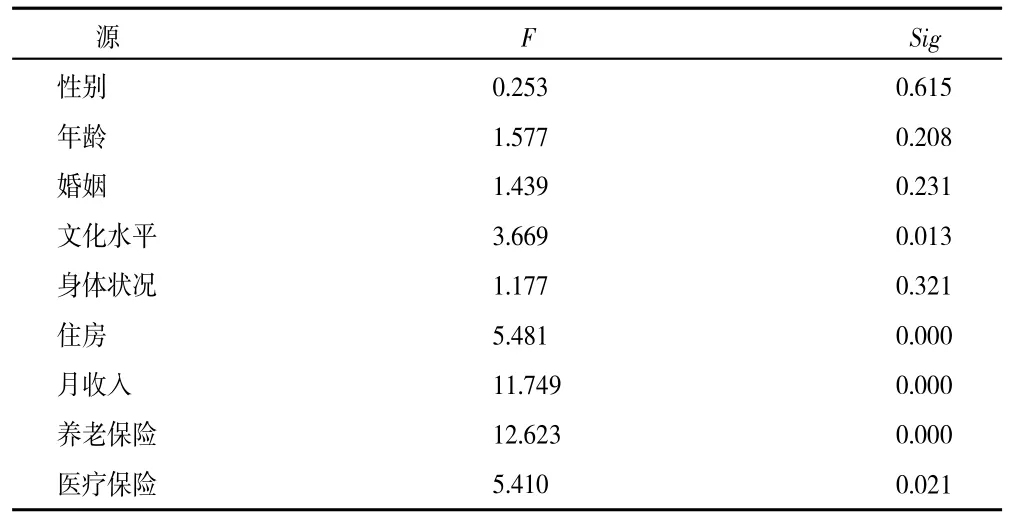

从家庭养老在个别变量上的差异检验表(见表6)中,我们得出了单个变量对家庭养老产生的显著影响与不显著影响因素。于是我们进一步做了家庭状况与个别变量的差异检验(见表7),以此来证实其单个变量对家庭状况的影响。这些单个变量对家庭状况的影响进而家庭养老模式也产生了或多或少的影响。从表7 数据中不难看出,有5 个个别变量影响了老人对家庭状况的影响,这5 个个别变量分别是老人的文化水平、住房条件、月收入、养老保险和医疗保险。我们将对其逐一进行解读。

表6 家庭养老在个别变量上的差异检验

表7 家庭状况与个别变量的差异检验

首先是文化水平,sig=0.013<0.05,存在差异,学历越高的老人,相对于学历较低的老人而言,他们对于现有的家庭状态会显得更满意与认同。我们认为这与他们所接受的高等教育有极大关系,学历越高,接受的教育越先进,思想文化水平也就越开放,与子女之间所产生的隔阂也就越少,家庭氛围也就越美满、和谐。因此高学历老人比低学历老人对家庭状况的评价更为满意。

其次是住房条件,sig=0.000<0.01,数据上显现出明显差异,住房面积越大,老人对家庭状况的满意度就越高,良好的居住条件,使得老人在一个较为舒适的环境下进行养老,老人的身心会更显愉悦,在看待子女问题上也会比较宽容,不在一些细枝末节的问题上讲究太多,家庭关系较为融洽,对家庭状况的满意度也会相较于住房条件较差的老人要高。

再次是月收入,月收入sig=0.000<0.01,存在显著差异,月收入较高的老人相比较低的老人,对家庭状况的满意度明显要高,就笔者看来,月收入越高,老人生活自足的能力就越强,对子女的需求度越少,有充分的经济能力去做自己渴望做的事情,老人与子女间的摩擦也会相应减少。由此导致月收入高的老人对家庭状况评价较好。

最后是养老保险与医疗保险,其中养老保险sig=0.000<0.01,医疗保险sig=0.021<0.05,存在着差异,可见二者都对老人对于家庭状况的评价产生了或多或少的影响。有双保的老人较之没有双保的老人,在家庭状况的评价上更为满意。我们认为,有双保的老人接受到了来自政策的帮扶,生活得到了有效的保障,后顾之忧较少,心态较为平和,对待各种事物也较为顺心,在看待家庭状况方面的问题时,也较容易满足。

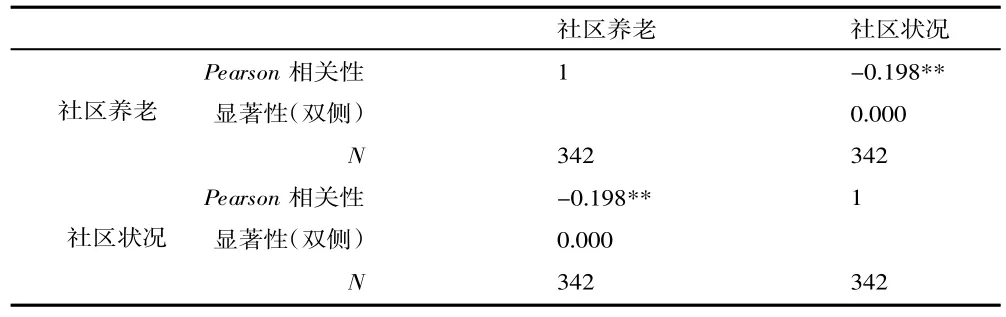

2.社区居家养老影响因素分析。从相关性分析(见表8)来看,老人对社区居家养老意向的选择与老人所居住的社区状况呈显著负相关。

表8 社区养老与社区状况相关性分析

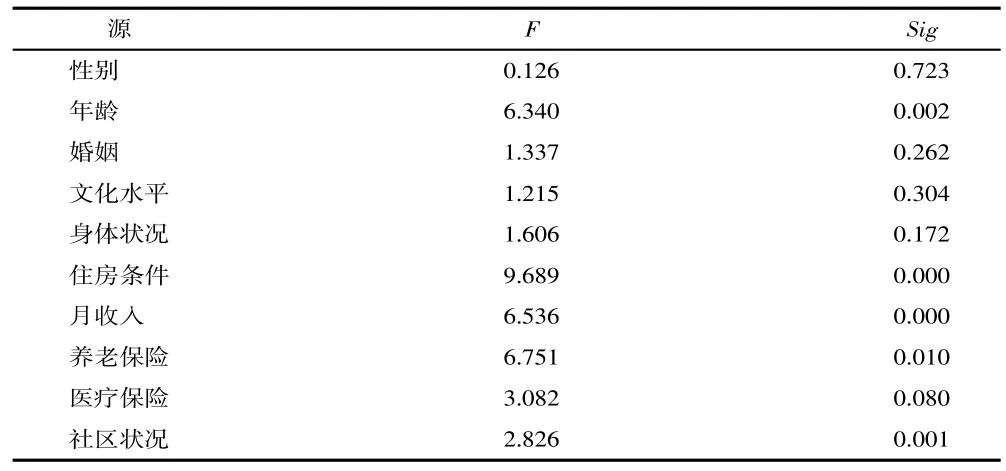

而根据数据显示(见表9),老人的性别并不能左右老人对社区养老的意愿选择,而年龄的sig=0.002<0.01,存在着极其显著的差异,80 岁以下的老人更容易接受社区居家养老模式,年龄越小,接受外来新鲜事物的能力也就越强,所以80 岁以下的老人相比之80 岁以上老人更容易接受随着社会不断发展而形成的社区居家养老这一新兴养老模式。而老人的婚姻状况、文化水平、身体状况在数据上并未显现出差异,我们认为这三个变量并不能对老人的社区居家养老意愿造成有效影响。再者住房条件,住房条件sig=0.000<0.01,数据上存在显著差异,住房面积越大,一般而言老人所居住小区条件越好,而相应的,社区所能为老人提供的服务也就越多越完善,老人对社区的满意度也就越高,其结果便是居住条件越好的老人越愿意接受社区居家养老。月收入sig=0.000<0.05,表明收入对老人的社区居家养老意愿有明显差异,收入高的老人比收入低的老人更容易接受社区居家养老。养老保险sig=0.010<0.05,社区居家养老意愿在养老保险这一变量上存在差异,有养老保险的老人比没有养老保险的老人更倾向于选择社区居家养老,对于部分未享受到养老保险的老人而言,他们并未能感受到来自于国家政策体系的关怀与帮扶,缺乏对国家机关最基础的信任,对于社区自然而然也持有怀疑态度,不认为社区能够为他们提供良好、有效的服务,而从侧面我们也不难看出,社区在一定程度上也并未能做好对这部分特殊群体的保障工作,因此,没有养老保险的老人普遍不愿意接受社区居家养老这一养老模式。社区状况sig=0.001<0.01,数据显示存在显著性差异,由于各个社区的社会环境、社区福利、社区内设施条件、工作人员的态度不同,形成了空巢老人更愿意去条件好的社区养老。

表9 养老意愿在个别变量上的差异性检验

3.养老机构影响因素分析。从相关性(见表10)来看,机构养老这一养老模式与敬老院等机构在0.05水平上呈现显著负相关。

表10 机构养老与敬老院状况的相关性分析

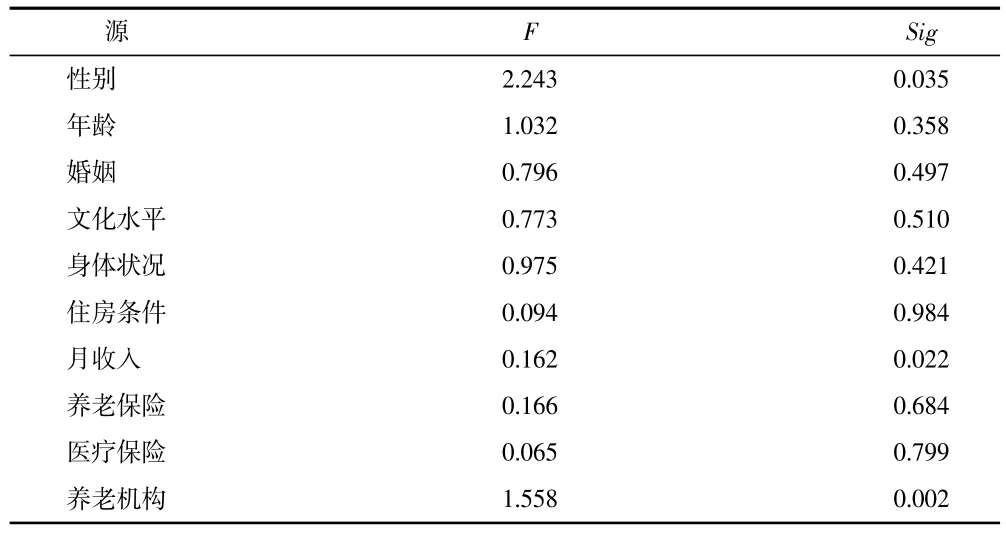

根据数据可知(见表11),性别对老人的养老意愿产生了影响,性别sig=0.035<0.05,存在差异,奶奶们比爷爷们更愿意接受机构养老作为日后的养老选择,对于这一现象,我们认为,可能是对于奶奶们而言,爷爷们的自尊心更强,他们在内心深处觉得自己能够自力更生,不愿意在养老院内接受别人的帮助,觉得如此似乎是在体现自己的无能,因此奶奶们更容易接受机构养老。此外,老人的年龄、婚姻状况、文化水平都未能显现出差异,与老人对机构养老的意愿选择没有影响。而在身体状况这一变量上,从数据上看,身体状况并未对意愿的选择造成影响。住房条件也未对老人的意愿产生影响。而老人的月收入sig=0.022<0.05,在这个变量上存在着差异,收入高的老人更愿意接受机构养老,而收入较低的老人,在机构养老的选择上就显得偏少。造成这一因素的原因,研究者主要认为还是由于目前养老机构的收费普遍较高,收入较低的老人无法负担起昂贵的养老费用,因此放弃了选择机构养老作为自己今后养老选择。所以收入高的老人比收入低的老人选择机构养老的要多。医疗保险与养老保险在老人养老意愿选择上没有影响。而老人对于养老机构的评价,影响了机构养老选择,养老机构sig=0.002<0.01,存在显著差异。老人对养老机构的评价越好,选择机构养老的老人越多,毕竟老人进养老机构养老是接受服务去的,既然是接受服务,那肯定是要选择好的服务,而老人对养老机构的评价也反映了养老机构的服务好坏和老人对养老机构的认可度,评价高,自然也就乐意选择机构养老。

表11 机构养老在个别变量上的差异检验

三、讨论

(一)描述性统计结论与讨论

调查数据显示,浙江省城市社区空巢老人(以浙江大湾区城市群空巢老人为例)90%以上的老人收入来源以退休金为主,且收入在1 500 元以上的占74.9%,除突发疾病情况下,基本上能够实现收支平衡;老人们开始表现出自愿性空巢的倾向,通过深入访谈,其原因大致为不愿麻烦子女,或认为与子女一起居住比较麻烦;94.1%的老人目前能够实现生活的自理,仅有一小部分老人需要他人照顾基本生活起居。年龄与生活的自理能力存在着显著的负相关关系;大部分空巢老人对自己身体状况的判断全凭借感觉自评,缺乏系统依据,对老人自身可能存在的慢性病造成忽视,容易导致病情加重,老人突然发现自己身体垮了,想要医治却失去最佳治疗时间。目前浙江大湾区城市群六市市内城市社区空巢老人普遍都有养老与医疗保险的制度保障,但仍有7.3%与5.6%的少数老人未能享受到政策的援助,国家政策覆盖尚未百分百,处于社会底层的小部分空巢老人生活困难。

从数据上看,目前老人们打破了以家庭养老为主的养老观念,开始愿意去接受、尝试新的养老模式,其中大部分老人表现出了对机构养老的意向,但迫于各项条件限制,目前浙江大湾区城市群六市内空巢老人养老模式仍以家庭养老为主,老人们表露出了去机构养老的意愿,但对养老机构的评价却差强人意,这说明目前的养老机构服务仍存在着一些缺陷急需解决,如机构的服务质量与收费标准等,再者对机构的宣传力度也需提升。社区养老方面也存在着许多不足,急需改善,有部分空巢老人反应从未见过社区有任何关于空巢老人福利保障的实施措施。

(二)养老意愿影响因素的结论与讨论

就目前三种主要养老模式而言,家庭养老意愿选择存在显著差异的变量为文化水平,文化水平越低,越倾向于家庭养老;社区居家养老意愿选择存在显著差异的变量为文化水平、住房条件、月收入、养老保险、医疗保险、社区状况;机构养老意愿选择存在显著差异的变量为性别、月收入与养老机构条件,从调查总体情况来看,文化水平、月收入对多个养老意愿都造成了一定的影响,影响面较广。

老人对家庭状况即对子女的满意程度普遍较高,一部分原因是子女做到了应尽义务,另一部分原因是老人对子女依赖程度较低。50%以上的老人明确表示,不愿与子女同住。就目前看来,社区状况与养老机构条件虽对老人的养老意愿产生了影响,但更多是负面影响,目前的社区与机构未能将服务工作做到位,老人们的认可度较低,因此在考虑到这两个因素时会导致老人改变意向。