知觉交互:山地城市公园更新中的文化意象激活

张万钦 杜春兰 胡俊琦

随着城市转型发展的重心由增量建设转向存量优化提升[1],存量公园形成的景观意象因其本土特征而体现出不可替代的地方文化价值。山地城市中,建设用地局促导致公共空间短缺且分布不均衡,其中,公园基地地形多为山地,其独特的地理环境与居民公共生活的关联较之平原城市更加紧密,使得山地城市公园的文化价值尤为突出[2]。然而,不少山地城市公园的文化意象却随着时代变迁逐渐淡化。当今快节奏、碎片化的生活使人们更加注重城市空间的人性体验[3],山地城市存量公园如何有效表达和传递其文化价值、营造更为生动的文化体验,是其改造更新的关键。法国哲学家莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)提出的知觉现象学,从感知本体对人类认识客观世界的过程形成了较为完善的哲学理论,为山地城市公园更新中基于人性体验的文化意象激活提供了新思路。

1 城市公园改造更新现状研究概述

关于城市公园改造更新的研究多基于实践总结,研究视角及方法多样:有学者从遗产保护角度出发,运用有机更新、共生理论等作为指导,探讨兼顾保护与发展的更新方法[4-5];有学者在城市转型发展背景下关注工业遗存转化为公园的议题[6-8];有学者基于游人使用,引入网络数据手段进行研究,增加公众参与[9-10];有学者结合城市变迁,总结公园更新的目标与策略[11-12];少数研究从绩效出发,对调查方法与改造模式进行探索[13];另有少数学者关注环境要素的专项研究,提出针对性的更新策略[14-15]。从目前城市公园改造更新的研究成果来看,针对文化资源的研究多集中于保护与利用的平衡方面,而从体验视角探讨山地等特殊地域环境下公园文化认知表达的研究有待深入。

知觉现象学在建筑设计、古典园林分析和传统城市景观分析等领域均有运用,如李畅等将明清巴渝“八景”研究通过感官体验纳入现象学的框架,引导当代山地城市景观对生活空间体验的回归[16];崔柳以霍尔的3个中国设计实践为例,从知觉现象学探求风景园林师对当下园林空间设计的思路拓展[17];李开然等通过聚焦中国古典园林组景序列表现出的现象学,揭示了中国传统景观体验模式的现代性[18]。以上研究运用知觉现象学揭示了人通过身体媒介与环境对话的机制,为有效建立公园更新中文化资源与游人体验的关联性研究及实践中的文化表达带来启示。

2 知觉现象学的理论解读与文化意象激活的理论基础

知觉现象学由莫里斯·梅洛-庞蒂于1945年提出,后被帕拉斯玛、霍尔等引入建筑学领域,成为建筑现象学的主流思想之一。

2.1 “身体-主体”:知觉现象学哲学的认识结构和文化属性

知觉现象学继承了胡塞尔现象学的原则与方法,通过提出“身体-主体”认识结构,重新勾画了认识行为的形成[19],并归纳为2个阶段(图1):客观物象经由感知形成知觉表象的阶段,以及由知觉表象经由“意识弧”投射生成认识意象的阶段,该“意识弧”包含主体以往的“认识生活”“欲望生活”和“知觉生活”。这一完整过程,就是主体对客观世界的具身体验过程[20]。

图1 “身体-主体”认识结构图解

此外,莫里斯·梅洛-庞蒂通过阐释“个体植根于所生存世界”的重要性,指出了现象世界的社会学意义[21]:相似背景及身体特征的不同个体间“意识弧”具有共性,当感知对象为相近的客观物象时,会投射生成统一的认识意象而展现文化属性。

2.2 “综合感知”:知觉现象学的建筑学引申

建筑学领域的知觉现象学主张多元感知,其感知对象既涵盖空间形式,又涉及物理环境[22]。帕拉斯玛指出建筑是多感官在时间与空间的综合交互中形成的“模糊纠缠”[23];霍尔则提出“现象区”概念,引入技术发展产生的新体验要素,揭示了更加复杂丰富的知觉体验[24]。此外,卒姆托、隈岩吾等也通过营造综合知觉的手段来塑造场所独特的“氛围”[25]。

建筑学领域的知觉现象学强调以综合知觉为媒介创造建筑与人的交互,将静止画面拉伸至时间与空间维度。通过知觉将过去、现在与遐想相联,营造记忆深刻的建筑意象。

2.3 文化意象激活的知觉现象学理论基础

知觉现象学哲学与其在建筑学领域的引申共同构成了本文的认识论和方法论基础(图2)。

图2 文化意象激活的知觉现象学理论基础

3 知觉现象学与山地城市公园更新中的文化意象激活

3.1 知觉交互:山地城市公园文化意象激活的知觉现象学理论框架

山地城市公园在持续的营建使用中,其特有的山地特征通过知觉作用于历史居民“意识弧”形成原始意象,并在本土居民中不断沉淀,成为具有文化属性的群体“意识弧”共性特征。在其作用下,当拥有相似背景及身体特征的当代居民面对相近的山地特征感知时,会形成与原始意象类似的认识意象,即文化意象。其以山地特征展现为关键媒介实现文化表达,呈现“身临其境”的文化体验。立足于知觉现象学哲学的“身体-主体”认识结构,以知觉现象学的建筑学引申为方法论基础,运用逐层递进的现象学还原方法,在空间维度对形成原始意象的历史环境山地特征从结构范式、空间氛围、特征要素及形象记忆4个层面出发,提取方位感知、运动知觉、尺度感受等8项意象知觉,并对应植入当下公园更新场景中的序列、空间、要素及表象感知层面,实现文化意象的激活(图3)。

图3 山地城市公园文化意象激活的知觉现象学理论框架

3.2 山地城市公园更新中文化意象激活的知觉现象学策略方法

依托理论框架提出文化意象激活的知觉现象学策略方法,以文化感知体验为核心深化和完善现有山地城市公园更新策略。

3.2.1 结构层:方位感知与运动知觉

1)提取山地景观布局模式:山地景观结构具有独特的空间组织逻辑,体现在居民长期生产生活中自下而上形成的独特方位布局模式。区别于平原景观前后左右二维的方位感知,这种三维立体的布局模式具有较强的山地地域文化属性。该布局模式通过立体有机的序列连接呈现,具体可分为纵向(正交或斜交于等高线)多台序列与横向(平行于等高线)“串珠”序列2类山地景观空间组构范式(图4)。

图4 山地城市景观三维立体的方位感知及2种空间组构范式

2)基于身体记忆强化序列引导:山地景观的序列组织以运动知觉的形式根植于居民群体的身体记忆,如爬坡上坎的肌肉记忆、溯流山涧的听觉记忆,以及俯仰远近交错的视觉记忆等(图5),是赋予山地景观序列文化生动性的关键。

图5 山地景观序列的身体知觉记忆模式

3.2.2 空间层:尺度感受与旷奥氛围

1)依托尺度感受修复失衡空间:鉴于建设用地局促,山地景观空间与设施尺度通常较小。既存公园因历史建设的复杂性,往往存在空间尺度失衡的问题,特别是在特殊时代背景下(如公园商业化经营)建设的场地和建筑等,对历史文化空间造成了一定破坏。依托游人感受,对尺度失衡的场地、建筑等进行更替与优化,以恢复尺度宜人的山地文化景致。

2)重建山地空间旷奥节奏变化:山地地形中的平坦开阔区域多形成旷空间,陡峭坡地区域多形成奥空间,因此山地景观天然具有空间旷奥节奏变化(图6)。然而,历史营建的不断填充逐渐削弱了其节奏变化。结合山地地形,有意识地强化不同旷、奥空间的围合氛围,重构富有山地特色感知的空间节奏。

图6 山地空间天然形成的旷奥空间节奏

3.2.3 要素层:元素意指与活动协同

1)根据原始场景意象植入山地元素:通过对文献等史料的挖掘,提取原始场景的关键感知意象元素,包括富有山地文化特征的建筑构造、构筑物、植物和水体石景等(图7),并结合当下空间使用创造组合,构建跨时间维度的感知关联。

图7 典型山地景观感知意象元素

2)融入当下活动功能维持文化活力:文化意象的有机激活必须依托当下的文化活动需求,将服务功能融入意象元素以兼容新时代文化活动,创造与时俱进的文化意象。

3.2.4 表现层:综合感官与行为诱导

1)综合感官刺激强化山地特征:运用山地特征要素的综合感知形象强化文化意象,包括视觉(立体层次、色彩、光影)、听觉(蹬踏步声、落水、回声)、嗅觉(芳香植物、空气湿度)和触觉(质感、肌理)等,着重强调具有山地特色的感官信息。

2)材料肌理协同诱导游览行为:通过材料与肌理的配合来诱导游览行为的发生。需要协同材料与空间风貌,将游人引入特定的情绪氛围,同时通过合理的肌理布置,诱导适宜的游览速度与停留契机。

4 实践案例——重庆鹅岭公园修复性更新

4.1 公园概况

鹅岭公园位于重庆渝中半岛,占地98亩(约6.5hm2),地处长江、嘉陵江挟持而过的山岭最高处。鹅岭公园前身为“礼园”,于清末宣统年间(1909─1911年)始建,是为数不多的巴渝传统私家园林代表;于1958年向重庆市政府移交改建为鹅岭公园,成为重庆首批开放的城市综合公园之一,具有重要的巴渝文化地位。

4.2 公园存在的问题

4.2.1 基于网络用户评价与现场勘察的意象现状调查及关键问题

采用网络用户评价与现场勘察相结合的方式对鹅岭公园意象现状进行调查分析。对市场份额较高且用户评论数量较多的大众点评、携程和马蜂窝3家网站的1 935条评价采取网页截图+OCR技术进行文本获取,通过ROST 6.0平台结合清华大学自然语言处理与社会人文计算实验室开发的统计词库及重庆地方词汇词库扩充作为匹配标准,共获得高频词汇189项。经统计,高频词汇主要集中于“登高眺望”功能,较少涉及文化景点和活动(图8)。结合春秋两季共19次现场勘察,分别记录不同时间(周末、工作日)不同时段(9:00─11:00、14:00─16:00、19:00─21:00)各区域游人分布数量,发现活动主要集中于山脊观江带,而文化景点鲜有游人活动。游人感知缺失成为公园文化意象衰落的主要原因。

图8 鹅岭公园网络用户评价高频词词云

4.2.2 基于知觉现象学的公园具体问题分析

以知觉现象学为视角,提炼公园在结构层、空间层、要素层与表现层存在的具体问题。

1)结构层。

(1)山地景观序列断裂,文化资源分布碎片化:原“礼园”文化景观资源多因战争或替换建设而损毁消失,原本连续的纵向与横向山地景观序列多处被打断,遗存文化资源分布方位零散。

(2)山地园林结构的感知特征丧失:由于战争损毁及无意识修建导致游览动线庞杂,山地园林的本底结构被破坏,原景观序列有机立体的感知特征被削弱(图9)。

图9 公园现状结构层山地景观序列断裂,结构感知特征被削弱

2)空间层。

(1)部分场地设施尺度失衡:20世纪商业化建设风潮背景下建设的旱冰场等经营场所,其过大的尺度与所在文化空间对比失衡(图10),严重破坏文化意象。

图10 过大尺度的历史营建对文化景点意象造成破坏

(2)空间旷奥节奏变化削弱:开敞空间被高大植被遮挡;主轴线因现存多台均质的无用场地,导致山地空间序列的旷奥节奏丧失(图11),引导性和趣味性均被削弱。

图11 主轴线现状均质的无用台地削减了山地空间序列的旷奥变化

3)要素层。

(1)原始文化场景关键意象元素残缺:文献中记载的多处原山地园林场景及其富有文化价值的意象元素因战争或改建而损毁消失,无法形成完整的文化意象(表1)。

表1 损毁或消失的“礼园”山地园林文化场景关键意象元素

(2)文化要素缺乏与当下文化活动的协同:公园地处文创产业片区,带来大量如cosplay、古风服装聚会等新兴文创活动。但因公园文化意象元素残缺及服务功能缺失,难以提供良好的文创活动体验。

4)表现层。

(1)山地特征感知模糊:现状文化景点植被葱郁,多为常绿大乔木,风貌雷同;山地视觉层次模糊,色叶、芳香类植物较少,水景与地形变化结合不佳,缺乏突出山地特征的感官感知记忆点。

(2)材料肌理缺乏行为诱导:现状多处景点铺地、设施材料肌理生硬,与通过空间无差异,既破坏景点文化氛围,也难以诱导游人停留感知。

4.3 基于文化意象激活的公园更新策略

4.3.1 结构层

1)依托立体方位感知,运用山地景观空间组构范式重建文化序列:通过文献研究与实地调查,参考原“礼园”山地园林的序列结构,对具有山地感知特色的文化资源依照其在山地环境中的方位,并结合梳理后的游览路径,运用纵向多台序列与横向“串珠”序列2类山地景观空间组构范式重建文化序列。

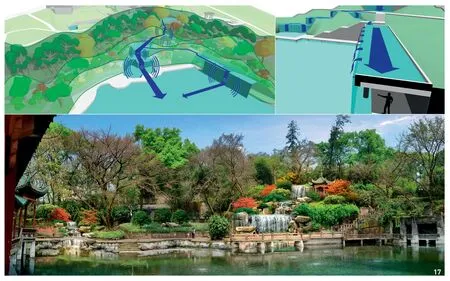

2)基于知觉记忆强化文化序列:结合地形构建多层次、立体化的游览路径及视觉形象,契合重庆居民对山地地形的运动知觉和视觉记忆实现文化意象的连续表达;贯通主要水体,利用高差形成叠水、瀑布等水景形式,以流水及落水声景作为感知线索形成听觉引导,强化山地园林序列的文化意象(图12)。

图12 结构层重建山地园林感知序列强化知觉记忆

4.3.2 空间层

1)改造尺度失衡的空间格局:依托山地空间尺度优化失衡空间,如对旱冰场进一步划分为多层次的游览空间,拆除茶博楼等严重影响文化意象的大体量建筑,恢复为与场地尺度相匹配的竖向界面,削弱压迫感(图13)。

图13 改造尺度失衡的空间格局

2)构建空间旷奥氛围对比:整合冗余路径,运用不同围合方式对通过、停留空间实现旷奥分异。针对开敞空间进行植物梳理,扩大视野范围;增加通过空间的围合与郁闭度,运用对景组织、塑造植物和地形界面屏蔽侧向视线,强化序列的视线引导(图14)。

图14 重构山地空间旷奥节奏变化

4.3.3 要素层

1)植入原始场景的山地特色关键意象元素以建立时间维度交互:提取文献中原始场景富有山地特色文化价值的关键意象元素,将其创造性植入文化景点。如在拆除茶博楼的基础上,提取原“礼园”虎岩、虎巢、虎径、松梢亭组景的山石、洞穴、山径、角亭等山地特色文化意象元素,与绳桥、榕湖盘根大树等现存文化元素相呼应,结合高差创造立体化、多层次的山地园林特色体验(图15)。

图15 创造性植入文献记载的原始场景山地特色关键意象元素

2)协同当下文化活动,维持文化意象活力:文化景点中,一方面将山地特色感知元素与服务功能相结合,利用角亭、山廊、吊脚外廊等灰空间文化元素为古风拍摄等新兴文创活动提供取景及活动空间;另一方面依照高差组合山石、叠瀑等文化元素营造山地立体层次的近、中、远景,为文创活动提供取景画面及素材(图16)。

图16 营造多样灰空间及元素配景以满足新兴文创活动需求

4.3.4 表现层

1)凸显山地特征的综合感官刺激:从视觉、听觉、嗅觉等综合感知出发强化文化景点的山地特征。如针对莲池组景,结合山地分层布置不同高度、季相、形态的植物,与山石、三友亭等景物参差错落,强化层次丰富的立体视觉感知;利用落差形成叠瀑突出山地特色听觉感知;契合高差营建“落水廊”,运用水帘实现廊内外温湿度变化,引导嗅觉感知(图17)。

图17 强化具有山地特色的视觉、听觉、嗅觉等多层次综合感官刺激

2)材料肌理的文化氛围烘托及停留暗示:巴渝传统造园以因地制宜、就地取材的质朴手法为特色[26],营造出自由灵动的氛围,更适应山地景观有机的空间形态。故将文化景点的铺装替换为肌理及尺度更契合山地特征的碎拼青石、卵石、砾石等材料,区别于通过空间的工字拼石材,同时在停留空间运用肌理细密平整的铺装材料配合自然、厚重的青石座凳引导游人停留和观景行为的发生(图18)。公园更新理论及山地城市公园设计研究与实践的深化和完善,期望在后续研究及实践中得到进一步的优化和深入。

图18 材料肌理烘托文化氛围并引导游人行为

5 结语

通过理论研究与实践案例的结合,提出山地城市公园更新中基于知觉现象学的“知觉交互”理论框架与相应的文化意象激活策略方法。

在公园的结构层面,通过提取山地景观布局模式,基于身体知觉记忆强化序列引导,凸显公园的文化资源;在空间层面,依托尺度感受修复失衡空间,重建山地景观旷奥节奏变化,从而进一步强化序列中的文化景点;在要素层面,根据原始场景植入山地意象元素,并融合当下文化活动延续文化活力以保障文化传承;在表现层面,通过综合感官刺激,强化山地特征和材料肌理,协同诱导游览行为使文化感知更加清晰。

将知觉现象学理论运用在山地城市公园更新中,能够使公园文化通过更直观、生动的体验实现更高效率的表达和传递,是从人本主义视角对

注:文中图片均由作者及“鹅岭公园更新”项目组成员绘制和拍摄。