乡村景观的审美分异:感知与认知路径的对比研究

周艳梅 唐雪琼 曾 莉 齐 君

作为美丽中国与乡村振兴的共同抓手,乡村地区的美学问题日益成为乡村建设之关键。自2013年中央1号文件明确“美丽乡村”发展目标后,国务院又于2018年《乡村振兴战略规划》《农村人居环境整治三年行动方案》中进一步明确了具体的建设任务。农业农村、住房和城乡建设等相关部门随即制定行动策略、深化实施目标,于2019年陆续出台了“美丽乡村建设十大模式”“美丽宜居村庄示范”“特色景观旅游名村示范”等政策。这一系列举措反映出,美学实践将在今后的乡村建设中扮演重要角色,美学理论将在乡村景观更新过程中发挥指导作用。

审美分异(aesthetic heterogeneity)是美学研究的重要内容。主观主义感知论认为,审美判断纯粹来自官能的快适,其超越了主体对审美对象做出的功利性的二次判断,并受主体心理差异而表现出不同结果。客观主义认知论认为,审美判断是特定社会文化结构下主体对审美对象物理属性的系统认识,其结果被对象信息和社会普适价值等内容所规定[1-2]。 感知与认知造成的审美分异对景观美学的研究产生着根本的影响[3]。

区别于生态学、地理信息科学视角下的景观评价,美学视角下的景观评价基于人本主义思想,从生物法则、文化规则及个人策略出发,研究景观的客观形象通过人的感官传导到大脑皮层而产生的感受、理解、联想与情感等问题[4]64。虽然前人根据切入视角、评价主体和研究方法的不同,划分出了专家学派、认识学派、经验学派和心理物理学派四大派系。但受二元分割的美学本体论的影响,各派系之间时刻嵌套着感知与认知范式的交锋。近来,美学的二元分割重新走向统一[3,5],景观美学评价亦将随之做出呼应。然而,在审美分异机制尚未明确的情况下,新的进展是难以实现的。

于乡村地区的景观美学而言,当代的乡村景观已不再单纯是农业生活的写照,其在发展需求的驱使下成为环境整治、风貌改造、旅游开发、产业转型等的对象,多元利益相关者不同的审美方式积蓄了景观建设的内在矛盾[6]。如何透过审美分异的内在机理化解景观更新过程中的审美冲突,是美丽乡村建设所亟待解决的问题。为此,以云南双廊村为例,开展了感知与认知的对比研究,尝试对景观审美分异的机理进行探索,为美丽乡村的景观建设提供参考。

1 研究设计

1.1 案例地选取

云南双廊村景观资源丰富、景观更新剧烈,于研究景观审美分异而言表现出了较好的典型性。

1)自然与文化高度融合,景观资源禀赋突出。双廊村位于大理苍山洱海国家级自然保护区边缘,是一个以白族文化为特色的国家级传统村落。广袤的高原湖泊和与之遥相辉映的雪山赋予了双廊村瑰丽浪漫的自然风光。85%以上的白族常驻居民及其悠久的历史塑造着地方的文化吸引力,村内现有十余处建筑遗产被登记在册且保存完好。优越的自然条件和多彩的历史文化为双廊奠定了良好的美学基调。

2)多元利益相关者介入,景观更新剧烈。近10年来,双廊旅游业发展迅速,随政府、规划师、艺术家、当地居民、生活方式移民、游客、开发商等多元主体的介入,当地景观更新频繁,不同利益相关者的审美诉求决定着景观重塑的形式,村落的景观美学风格呈现出多元的状态。在时代性与地域性的协商中,乡村景观异质性逐渐凸显。

1.2 研究方法

1.2.1 结构式照片量表

层累是当代景观分析的重要途径[7-9]。层累语境下,乡村景观可被视为一个由不同主题图层组成、每一图层又由相似景观单元构成的整体系统。据此,研究提出了“系统-图层-单元”结构的评估程序,具体步骤为:1)赴案例地进行随机拍照,同时通过居民和网络获取现场调研无法搜集的季节性、事件性照片,共获取照片416张;2)运用扎根理论对所有照片内容进行主题精炼,根据精炼结果将案例地乡村景观系统解构为环境层(EL)、农业层(AL)、道路层(RL)、建筑层(BL)和生活层(LL)5个主题图层;3)聘请当地专业摄影师分别于每一图层挑选出最具代表性的12张照片为景观单元,用作参与者的评分依据;4)为避免对某一照片的偏见,参与者被要求在鉴赏完每组12张照片后,再通过Likert5级量表(-2~2)直接对相应图层进行评分,5个图层的评分之和构成乡村景观系统的得分,评估程序如图1所示。

图1 结构式评估程序示例

1.2.2 感知和认知路径的设计

为分别获取基于感知和认知的景观审美判断,论文设计了感知路径法(Perception Pathway Approach,PPA)和认知路径法(Cognition Pathway Approach,CPA)。

由于审美判断的产生取决于主体的“意动倾向”和“鉴赏过程”。前者指代“参与者是否具有感性审美的倾向,或理性思考所需的知识与技能”,后者指代“参与者的判断过程是否基于感官愉悦,或理性思维”。为避免“专家通过感性思维做出判断”及“公众基于理性思考给出评价”对结果造成干扰,PPA和CPA的设计将同时针对意动倾向和鉴赏过程进行条件控制。

根据主体的意动倾向特征,PPA选取本土居民、外来居民、本地游客、外地游客4个组作为参与者①,以确保其具有感知审美的倾向。CPA选取学者、管理者、从业者3个组作为参与者②,以确保其具有认知审美的能力。为回应鉴赏过程的区别,要求PPA的参与者“忽略任何的理性思考,仅根据纯粹的感受来评价景观”,要求CPA的参与者根据给定的指标进行评分。其中,指标的选取参照了Ode等[10]提出的框架,并依据乡村景观特性、近期的实证研究及案例地的实际情况进行了修订(表1)。PPA和CPA的量表设定如表2所示。

表1 CPA景观评价指标

表2 照片量表设计

1.2.3 数据收集

照片量表发放于2019─2020年,共获取606个有效数据。其中,PPA共415人参与,包括84名本土居民、63名外来居民、105名本地游客和163名外地游客。CPA共191人参与,包括68名学者、57名管理者、66名从业者。将所有收集到的评分数据导入SPSS进行可靠性分析,得出的Cronbach's alpha系数分别为0.830(PPA)和0.973(CPA),说明2种方法均表现出较高的信度。

2 评价结果

2.1 评价的均值水平

如表3所示,通过累计5个图层的评分均值,PPA和CPA的景观系统得分为5.231和5.668,CPA得分比PPA高出0.437。具体图层方面,除EL外,CPA参与者的评分普遍高于PPA。EL和BL的评分差异均小于0.100,可见感知和认知对环境与建筑的关注度较为相似;但对LL而言,2种路径的判断却呈现出0.249的差值,这表明感知与认知在生活场景的判断上存在一定争议,生活景观在感知审美中更容易被忽视。

2.2 评价的变异程度

由于2种方法在评价过程和样本容量上均存在差异,为提高评价结果的可比性,研究采用变异系数(CV)替代标准差来衡量评分的离散度。CV值的计算方法为:

CV=(标准差/平均值)×100%

如图2所示,PPA和CPA系统评分的CV值分别为62.145%和56.010%,表明认知诱发的审美判断比感知少6.135%的变异水平。PPA中不同参与者评分的CV值按降序排列依次是:外地游客(74.100%)、本地游客(61.578%)、外来居民(58.739%)、本土居民(42.748%),说明游客特别是外地游客的选择比居民更具随机性。CPA中参与者的评分CV值由高到低分别为:学者(67.756%)、管理者(51.810%)、从业者(43.927%),这意味着学者的观点更加多样化,而从业者则更倾向于以相近标准来评价乡村景观。

图2 PPA和CPA的变异系数折线图和评分箱线图

此外,据图2的系统评分箱线图显示,本地游客和管理者评分的四分位数更接近分值上限,且远离下限,表现出显著、正向的偏态分布,表明这2种身份的参与者均持有相对一致和相对积极的评价,故而会对评价结果的准确性产生正向影响。

2.3 评价的人口统计特征

年龄和性别是揭示审美判断差异的有效因素。从表4和图5可以看出二者对审美判断的影响存在动态差异。

表4 PPA和CPA中系统均值与年龄和性别的Pearson相关系数

在PPA中,年龄与系统平均得分之间的Pearson相关系数为0.206、表现出1%的显著性,说明年龄与审美判断存在显著的正相关关系。最高分(6.577)和最低分(4.551)分别出现于51~60岁和18~30岁年龄组。同时,性别与评分的相关关系也表现出了1%的显著性,男性的评分均值(5.770)比女性(4.735)高出1.035。

在CPA中,年龄与系统平均得分也存在5%水平的显著相关,但Pearson相关系数为-0.138,表现出负相关关系,最高分(6.531)和最低分(5.117)分别出现在18~30岁和51~60岁年龄组。性别和评分之间未能检测出相关关系,男性(5.671)和女性(5.664)的评分均值仅相差0.007。

3 讨论

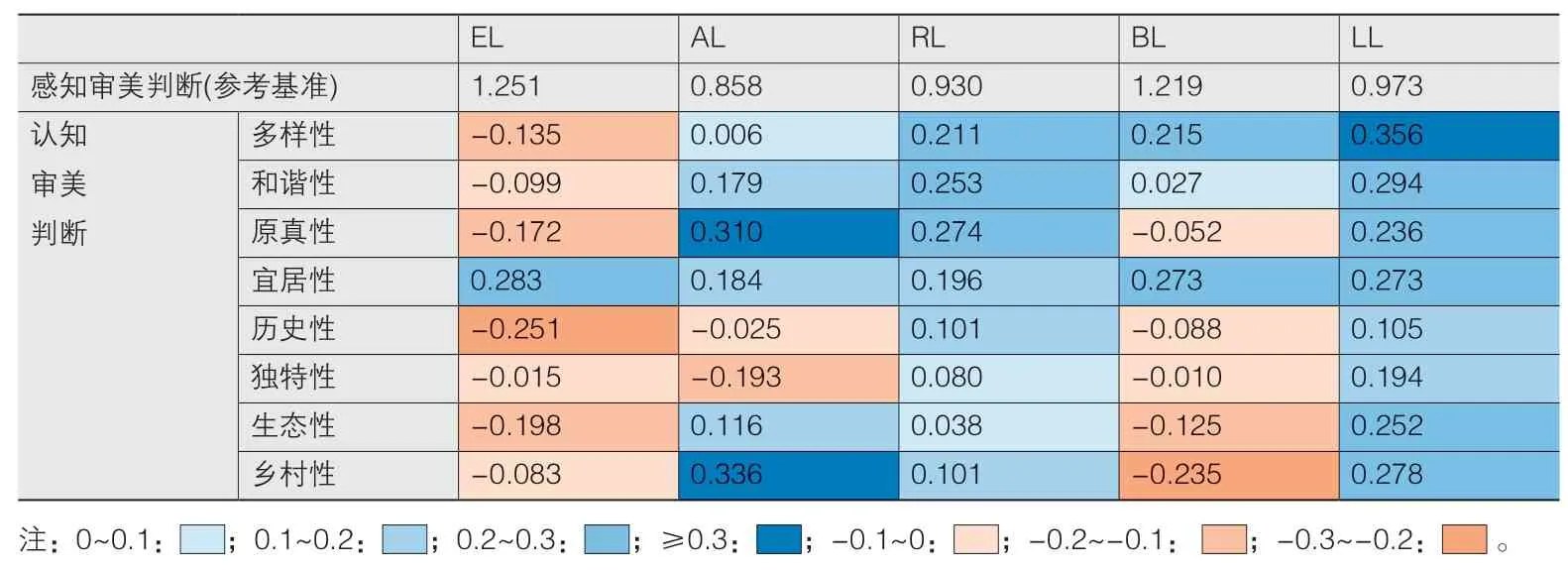

3.1 认知的积极效应

通过对比PPA和CPA的评分发现,认知比感知更能诱发出相对积极的审美判断。如图3所示,CPA的整体水平高于PPA,且在5个主题图层中,除环境外,其余图层的CPA评分均不同程度地超过了PPA。图4统计了CPA中8项指标评分的分布形态,各指标偏态系数SK在-1.132~-0.753之间,呈现出显著的高分偏态。另外从表5中可以发现,虽然基于各项指标的认知审美水平同时包含高于和低于感知审美的情况,但在40项评价项目中,认知审美共有26项高出感知审美,且其中3项的优势超过了0.3的水平。以上说明,认知路径能引导个体去发现那些依附于多样性、地方性或可持续性等属性背后的美学价值,进而对个体的审美判断产生一定的积极影响。

图3 PPA与CPA中5个景观图层的得分

表5 CPA中各指标评分均值与PPA的差额

图4 CPA中各指标评分的分布形态

然而,由于认识思维惯于运用过往积累的知识、讯息对客体进行评判,其审美判断容易受多余信息的干扰。因而,认识的积极效应并不是绝对的,环境图层的评分便是一个典型例子。近10年来,双廊旅游的井喷式发展使洱海环境面临巨大压力。2017年,为保护洱海高原湖泊及其湿地的生态环境,当地政府决定暂停双廊的旅游餐饮和住宿服务。这一事件引发了人们的深切关注,以至于即使量表中的照片并未显示出污染迹象,但仍有17位CPA参与者对EL的生态性指标给出负面评价,这也使得认知组在该图层的判断一致性受到影响。可见,认知途径也可能存在审美偏见。

3.2 判断的一致性

审美判断的一致性反映着景观审美的变化规律。从表3可以看出,即便在认知组部分参与者于环境生态方面存在评分偏见的情况下,感知组的变异程度仍然在图层维度上累计高出认知组82.156%,在系统维度高出6.135%。这说明总体上,认知诱导的审美判断比感知具有更强的集体一致性。

表3 PPA和CPA的评分结果

从各图层的评分结果上看,EL和BL在2种方法中的CV值明显较低。自然和建筑作为传统的审美对象,其在不同语境中的审美判断始终表现出了一定的统一性。于双廊而言,苍山与洱海交相辉映的自然风光、现代与本土有机交织的建筑风貌,促使人们在审美判断上达成了粗略的一致。这一结果再次证实了景观美学中关于生物和文化规律的假说[4]66;90。另外,PPA和CPA中均显示AL的CV值最大,说明参与者对农业景观的态度存在较大分歧。农民、城市游客、地方政府、环保人士等分别将农业视为生计方式、田园体验、土地利用及潜在污染源,不同利益相关者的视角导致了人们对农业景观审美态度的差异。

3.3 地方依恋的影响

研究中不同社会文化背景的参与者呈现出不同的评价特征,意味着审美判断受社会文化的影响。具体而言,据PPA评价结果显示,乡村景观的审美感知主要受到地方依恋的影响。

地方依恋随人们身份不同而变化,其决定着主体对景观的感知体验[11],进而影响审美判断。参照文化地理及旅游领域的地方依恋二元理论[12-14],地方依恋包含“地方依赖”和“地方认同”2个维度:前者指“地方能够支持主体开展生产生活上的必要活动”,对应“居民”与“游客”的差异;后者指“地方于主体而言具有象征或情感上的重要意义”,对应“本土”与“外来”的差异。据此设计了PPA中的4组参与者,使各组在地方依恋的程度上呈现出不同区分(表6)。本土居民和外地游客分别处于地方依恋的2个极端,前者同时具有地方认同和地方依赖,地方依恋最为强烈;后者既无地方认同也无地方依赖,地方依恋最为微弱。调查结果显示,本土居民对当地景观最为赞赏,审美判断的一致性较高;外地游客的审美判断最为随机,较难发现乡村景观的美学意义。外来居民和本地游客在地方依恋上分别缺失地方认同或地方依赖,故审美判断总体上处于中间水平,但本地游客的态度更为积极,而外来居民的选择则较少出现分异。

表6 感知组的地方依恋与评分结果

由此可见,于感知维度,地方依恋是导致审美分异的原因之一,审美判断总体上与地方依恋呈正相关关系。那些具有较强地方依恋的人,更可能对当地景观做出更积极、一致的评论。而从地方依恋的二元结构上看,地方认同会促进评价态度的积极转变,地方依赖则能增强判断的一致性。这些规律使得居民,尤其是本土居民成为乡村景观最忠实的鉴赏者。

3.4 认知立场的影响

CPA中学者、管理者、从业者评分数据的特征表明,主体的认知立场会对其审美判断产生影响。管理者是政府的代表,也是景观管治(governance)的发起人[15],他们将景观视为政策落实的目标和管理工作的成效,故而评价态度积极。由于不同部门存在不同立场,管理者的评分存在一定差异。学者们将景观视作研究对象,其态度较为严谨、评分较为严格。自20世纪下半叶以来,思想和技术创新激励着众多学者致力于优化景观评价方法,探索景观美学本质。这一背景促使学者从不同角度考量景观,导致了其审美判断的多样性。而与上述群体相比,从业者对乡村景观的态度相对中肯、统一。随着行业的发展,规划师与设计师已开始将方案的重心从精英式、艺术化的图景表达转移为景观在生态、文化、心理等跨学科领域的意义[16]。这种演变赋予了从业者通过场所营造来满足景观生态、景观管治、游憩服务的职业责任,使其更倾向于站在中间者的立场来理解景观。

3.5 性别与代际差异

虽然性别和年龄早在20世纪80年代就已被证明是导致景观审美差异的原因,但始终没有确切证据表明性别和代际差异是由生理因素造成还是社会文化导致[4]98-99,研究或可为此提供一些线索。

如图5-1所示,年龄与审美判断高度相关,但感知与认知在代际差异的作用方式上却是截然相反的。首先,通过感知路径,年长者似乎能比年轻人获得更多、更一致的审美愉悦感;但若通过认知路径,情况便会发生逆转,随着年龄的增长,知识与经验产生积累,使得人们的审美判断更具多样性与批判性。

图5-1 PPA和CPA的审美代际差异

如图5-2所示,性别与感知诱发的审美判断密切相关,但与认知无关。在PPA中,男性对各图层的评分一致比女性高出0.138~0.262,系统平均得分领先1.035。而CPA的评分则打破了这一规律,男性对EL和AL的评分高于女性,女性对BL、RL和LL的评分高于男性。从图中阴影区域面积可以看出,性别的审美差异在认知路径中显著缩小,仅存在0.007的差距。这一结果表明,从生理学角度看,男性对乡村景观,尤其是乡村自然环境的态度要比女性积极。但在认知介入的背景下,这种性别导致的景观偏好会在不同程度上减弱。

图5-2 PPA和CPA的审美性别差异

4 结语

在当代乡村转型发展过程中,由价值观偏差而产生的审美分异导致了乡村景观的衰退[17],厘清审美分异的症结由此成为美丽乡村建设之关键。通过实证研究发现,景观审美判断的动态变化是多因素交互作用的结果。感知路径与认知路径背后的差异性原理是导致审美判断发生动态变化的重要原因。通常情况下,认知路径能引导人们从景观的固有属性中发现感官愉悦之外的美学意义,从而对审美判断产生积极影响。由于认知路径为审美判断提供了相对客观的依据,因而不同主体之间也更容易达成一致。但是,认知立场会对审美认知产生不同影响,因而不同专业知识和职业背景的个体之间往往具有不同的评判标准。地方依恋能通过触发记忆情感增强人们的感官体验,进而对景观评价的态度及审美判断的一致性产生一定的积极影响。此外,感知与认知路径还作用于人口结构特征层面表现出来的审美分异。从性别和年龄的角度看,男性比女性、年长者比年轻人更能在感知上认可乡村景观,但后天的知识或经验累积能缩小审美的性别差异,也会使代际差异的规律呈现出反向的发展。以上因素共同导致了乡村景观的审美分异。

综上,路径差异是决定景观审美判断的一个重要因素。景观的美学评价除了需要关注公众与专家、居民与游客之间的主体差异外,更需要关注感知与认知的路径差异,以提高评价结果的可靠性。在明晰感知与认知于审美分异的作用机制后,期骥通过规划设计策略的调整,向人们传达一种更恰当的景观审美方式。由于理性思维和地方依恋都能有助于实现审美判断的一致性,乡村景观的规划设计应当借助这一规律,引导人们与景观发生更加深入的情感联结,促进人们去理解景观现象背后的科学知识及文化底蕴,化解多元利益相关者之间的审美冲突,树立和而不同的乡村景观美学品格。

注:文中图片均由作者绘制。

注释:

①本土居民:在双廊出生和生活的原住民;外来居民:在双廊定居半年以上的省外移民;本地游客:云南游客,对当地文化有一定了解;外地游客:来自外省或国外的游客,对双廊知之甚少。

②学者:高校或研究机构风景园林及相关领域的研究人员;管理者:在住房和城乡建设、农业农村、文化和旅游、生态环境等部门任职,并涉及乡村管理工作的公务员;从业者:在公司任职的风景园林师或规划师,且至少有2年以上的从业经验。