城外造景:清末广州景园营造与岭南园林的近代转型

彭长歆 王艳婷

作为中国园林的主要分支和重要流派,岭南园林一直以来被建筑史学和园林史学所关注。从研究对象来看,相关研究一般集中在不同时期的两大园林群体,即以现存四大名园为代表的传统园林及新中国时期出现的现代园林,前者主要关注岭南传统园林的造园艺匠,后者主要关注新时期园林类型的多样化及创新思想的形成,“传统-经典”与“现代-创新”成为描述这两大集群的核心概念。从传统到现代的跨越是巨大的,以此为线索描述岭南园林的发展史程有着显而易见的弊端,因为它忽略了园林艺术变迁所蕴含的复杂和丰富的时间性、空间性及相应的文化结构,反过来也阻碍我们深入地理解岭南园林艺术的深刻内涵。

清末广州中西交汇,景园营造新旧共存互动,推动岭南园林的近代转型。其中,在繁荣的中西贸易和文化交流,以及书院文化、士绅文化等的影响下,清末岭南形成了以广州为中心、十三行行商为代表、官商士绅竞相造园的特殊历史时期,其造园数量、规模、意匠等均在该时期达到岭南古典园林发展的巅峰。这一时期也是岭南园林近代转型的关键时期。在西方文化、洋务运动及革新思想影响下,广州开始出现洋务花园、公园、市政绿化,以及校园绿地等新型园林形式。这些具有公共性质的城市景致与新建私园一道广泛分布在城墙以外,成为清末广州城市空间拓展与风景体系形成的重要参与者,并与城内因循守旧的衙署园林、寺庙园林一道构建了该时期广州园林混合多元、新旧共存的空间格局(图1)。作为概览性论述,本文认为,正由于清末广州城外造景的繁荣,从时间上开启了岭南园林的近代转型,在空间上使岭南园林的地域性特征得以形成和辨识,其空间性与时间性界定了清末岭南园林近代转型的物质及文化维度,对岭南园林作为一种地域性文化结构或文化系统的形成具有决定作用。

图1 清末广州园林分布图(作者改绘自《图说城市文脉-广州古今地图集》)

1 商贸与园事

岭南造园历史悠久,至明、清两代发展最为迅猛。在陈献章、湛若水等明代大儒的带领下,岭南人文意识觉醒,书院开设如雨后春笋,由此带动书院园林乃至文人私园的发展,从而在园林审美和造园艺技等方面积淀甚多。与此同时,广东对外贸易在明、清两代有显著的发展,财富积累甚多。尤其在清康熙二十四年(1685年),清政府弛禁海上贸易设十三行,以及乾隆二十二年(1757年)广州“一口通商”之后,岭南社会稳定、经济繁荣,奢靡、享乐之风渐起,私园成为社会活动空间的重要组成。在繁荣的商贸经济和绚丽的手工艺支持下,岭南园林在清中期以后有了全面而系统的发展。

1.1 行商花园

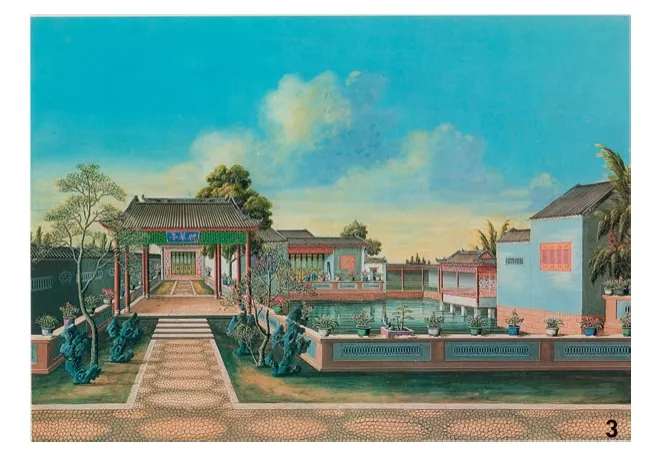

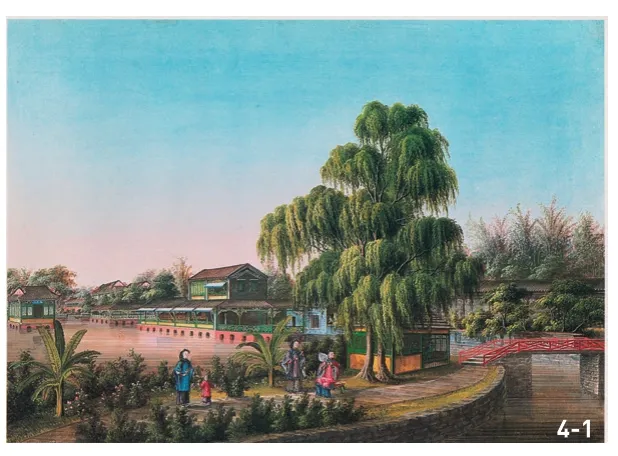

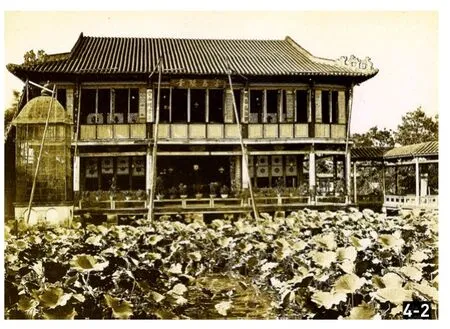

为吸引洋商,行商采取了迎合西方人喜好并尽可能提供舒适生活环境的做法。其中既包括对十三行商馆建筑的西洋化改造,也包括在严苛洋商管控政策①下采取的调适策略。为提供必要的活动空间,中国行商利用清政府颁布的允许西方人“惟每月初八、十八、二十八三日,准其前赴海幢寺、花地闲游散解”的规定,在海幢寺周边的河南地带及花地建造了许多私家花园,包括河南潘家花园、伍家花园,花地馥荫园等,为十三行西商提供消遣、娱乐的去处[1]。其中,潘家花园由同文行潘氏家族兴建,而伍家花园由怡和行伍氏家族兴建。旅行家马尔科姆(Howard Malcom)相关记载指出伍家花园室内曾陈设着各式各样的西式珍品[2],是清末广州景园营造中最能体现中西文化交融并尝试变革的行商花园之一[1]。一些商人则在靠近十三行的城西及荔湾一带修建别业花园。19世纪荔枝湾涌两侧出现的私家花园先后有海山仙馆、小田园、陈园、彭园、刘园等,其中规模最大、最具代表性的是海山仙馆(图2~5)。海山仙馆号称岭南第一名园,由巨商潘仕成创建,西人因潘氏官名又称潘庭官花园(Poon-Ting-Qua's Garden)。清·俞洵庆的《荷廊笔记》称:“潘园之胜,为有真山真水,不徒以有楼阁华整,花木繁缛也。[7]”

图2-1 河南潘家花园[3]110(六松园)

图2-2 河南潘家花园[3]112(水庭)

图3 河南伍家花园晚翠亭[4]

图4-1 海山仙馆庭园[4]

图4-2 海山仙馆越华池馆[5]

图5 花地福荫园[6]

整体来看,行商花园在园林空间布局、室内陈设和使用方式等方面出现了新变化。这种变化因适应大量人流聚集及西人游园方式,在异于传统私园的同时,推动了公共空间的功能性改良。而混合多元的室内陈设在强化观赏性的同时,也反映了晚清广州园林的西化趋势。由于行商花园的推动,岭南古典园林艺术在晚清时期发展至高峰。作为该类园林营造的主体,行商投入大量财富,在保证技艺水平同时,培养了工匠,为岭南园林艺术的推广打下了基础。

1.2 花地花圃园林

花地,旧称花棣,又称花田,以悠久的花卉种植而得名。其地位于广州城西、珠江白鹅潭水面以南,与广州西关、河南隔江相对,为古代广州重要的花木培育地和传统花卉交易市场。花地素有造园传统。一说南汉时为宝光寺所在地,是南汉皇家寺院(离宫别苑)之一。宋以降,又以广州胜景“大通烟雨”著称。花地在清末成为十三行行商和士绅的聚集地,同文行潘氏东园及其后伍氏福荫园、张维屏听松园均选址于此。由于清中后期园事繁荣,加之花木生产及贸易需要,花地花圃园林开始出现。

鼎盛时期的花地花圃有大小园林三十多处,以留芳园、醉观园、纫香园、群芳园、新长春、翠林园(图6)、杏林庄(图7)、余香圃和合记等最为出名。各园均分布在白鹅潭流入花地河支流的南岸之上,以羊城八景“大通烟雨”为起点,向西南伸延,折入花地小涌两岸之间[8]。光绪二十二年(1896年)康有为曾携家人泛舟花地河,留下“烟雨井边春最闹,素馨田畔棹方迴。千年花埭花犹盛,前度刘郎今可回”的花地盛景诗句。

图6 花地翠林园(摄影佚名)

图7 杏林庄花园入口(引自日本东洋文库)

在多种因素推动下,清末花地花圃园林除花木培育及展销功能之外,还呈现出公共性。一方面,由于官府准游花地政策,这些苗圃成为西方商人的公共游览胜地。以花地苗圃及行商花园为基地,18─19世纪的西方植物学家通过持续性地招募十三行商馆雇员开展相关研究,训练本地画匠用科学的方法绘制图样,西方有关中国尤其是华南植物的研究获得了重要进展[9],十三行西洋商人定期前往花地游玩,在参观伍家馥荫园的同时游览花田。另一方面,花地对岭南植物景观的鉴赏也有十分重要的意义。因花地名园众多,文人、画家寓居成为时尚,一些诗人更以花地名园为基地组建诗社[10],创作了大量歌咏花地植物景观的诗作,花地花圃园林呈现文人化的发展趋势。总而言之,清末花地构建了雅俗共赏、兼及天下的风情与景致,以及以园事为核心的公共领域,如果没有后来西方公共园林空间的进入,清末广州或能在公园的建构上发展出另一种路径。

2 公园与公共绿地的出现

清末广州也是中国近代最早出现公园的城市。作为中国园林近代转型的重要标志,公园的出现意味着园林营造的主体及面向对象开始从个体或机构转向公众,从而导向一种新设计思维,以及营造和管理模式。广州十三行美国花园与英国花园及其后沙面租界公园的建设揭示了在西方主导下中国早期公园的状况。

2.1 十三行美国花园与英国花园

十三行前地成为公园选址有其必然性。这里最初为滩涂,随着常年淤积及商人有意识的拓展,十三行前广场逐渐形成,用于临时堆放货物。后来因来华的西方人渐多,十三行区域形成了持续增加的空间压力,数百个西方人拥挤在十三行狭窄的沿江地带内。其单一男性的人口状况和严苛的活动限制使西商想方设法改善居住环境并丰富自己的闲暇生活。第一次鸦片战争后,清朝政府宣布“五口通商”,并给予西方人活动特权,原作为第一交易场所的十三行前广场面临功能转型,摆脱严苛管控的西方人决定在英、美商馆前的广场上修建公共花园(图8)。

图8-1 十三行美国花园(约1844─1845年)[11]

图8-2 美国花园、英国花园东眺(约1848─1856年)[11]

1847年英国圣公会在英国花园内修建的教堂标志着广州城外西人社区的正式形成。虽然存在时间不长,但广州十三行美国花园与英国花园之于岭南乃至中国的意义是巨大的。它们的出现不仅在于时间的先发性,还在于它们作为现代公园区别于传统园林的公共性、实用性、艺术性及科学性。相关研究显示,十三行美国花园和英国花园的设计与美国早期景园设计师唐宁(A.J.Downing)的著作有着必然的联系,其方法指向了英国18世纪园艺学家路登(John Claudius Loudon)倡导的“花园式”(Gardenesque)景园设计理论,即按照植物生长规律对花园进行植物种植和培育,以区别于18世纪对自然进行模仿的如画式园林(Picturesque)[9]。更重要的是,比较世界各国公园发展的历史可以发现,十三行美国花园和英国花园的建造并非孤立和缺乏联系的个案,它反映了该时期全球范围内公园渐兴的状况,是世界性公园早期建造历史的一部分。

2.2 沙面租界规划与公园建设

1856年第二次鸦片战争中,广州十三行商馆区被焚毁,作为赔偿,邻近十三行的沙面被选定为英法租界用地。在土地规划方面,西方人在沙面采用了典型殖民城市的规划模式。其道路系统由中央绿荫大道、沿江环道和贯穿南北的纵道组成方形骨架,并将建筑用地分布在大小不等的12个方形街区中(端部地块形状稍异);每个街区由多个大小相近、窄面宽、大进深的平行地块所组成,以保证土地划分的标准化和土地批租的公平性,并最终形成小尺度方格网式的街巷肌理和空间形态②(图9)。

图9 沙面租界规划图[12]

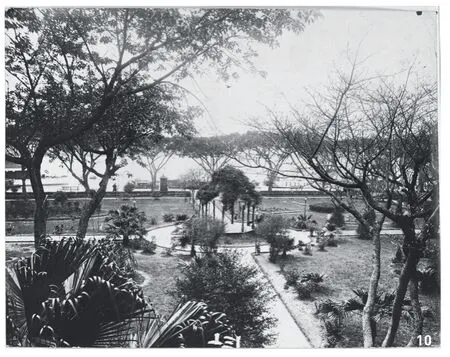

在环境营造方面,沙面建设借鉴了十三行时期美国与英国花园建设的经验,包括公园选址与公共空间的配置等。沙面规划有沿堤岸的步行道、横贯东西的中央绿荫大道,以及英租界和法租界公共花园(Public Garden)(图10)、足球场、网球场等。十三行时期成立的“花园基金会”在获得清政府对十三行美国花园和英国花园的赔偿后,继续在沙面行使管理公共花园的职能,包括处理用于植树和改善沙面环境的资金安排。沙面岛绿化在该基金会的支持和督办下于1865年2月基本完成[12],正如十三行美国花园那样,树种选择和物种搭配显示了基金会对岭南植物的高度熟悉。

图10 沙面英租界公共花园(引自澳大利亚维多利亚州立书馆)

2.3 校园绿地

沙面规划在开启岭南近代城市规划的同时,也将公共绿地这一近代西方城市的空间要素引入广州,其表现形式随着清末广州规划实践活动的增加而呈现多样化的趋势,以岭南大学为代表的校园规划示范了校园空间与公共绿地的结合。美国纽约司徒顿建筑师事务所(Stoughton &Stoughton,Architects)将岭南大学临江而立的地理特征与同时期美国大学的校园规划方式相结合,描绘了一个经由水路抵达、有着宽阔绿茵道和庭院的大学校园(图11)。

图11 预拟岭南学堂全图(引自耶鲁大学神学院图书馆)

岭南大学长而宽直的大草坪所产生的空间影响力广泛而深远。与沙面租界对华界封闭隔离的状况不同,岭南大学对外开放,建成后不断有政界、工商界及不同阶层人士到访,以视觉的冲击内化为观念,对精英阶层空间营造的决策显然有积极的影响。与此同时,由于优质的教学资源和优美的校园环境,广州及周边富裕人家子弟对岭南大学及其附属中学趋之若鹜,其中包括伍希侣、杨锡宗、林逸民等许多民国时期广州重要的市政专家和建筑师等。环境的熏陶对观念的养成有着极其重要的作用,岭南大学校园绿地潜移默化地发挥了空间教育的功能。

3 洋务新政下的园林营造

从19世纪末开始,在洋务新政推动及西方空间文化的影响下,清末广东官员在城市、建筑、园林等空间实践方面也渐有革新之举。具体体现在景园营造方面:一方面为新的园林类型的出现,尤以洋务花园最具特色;另一方面则是市政改良与提升城市风貌的结合。

3.1 洋务花园

园林与身心健康的关联是洋务花园出现的前提。洋务运动初期,官员普遍认为机器运作会影响人的身心健康,甚至有碍风水[13]。为抗衡机器“怪力”,各地官员采用了各种镇压之术,包括选址寺庙或附近等。而清末两广总督张之洞则尝试在洋务工厂中修建花园以实现人与机器的调和。1884年张之洞调任两广总督,上任后即大力推进洋务建设。从政治理念的形成与相关实践来看,在广东的任职经历是张之洞后来“中体西用”思想形成的关键时期。通过张之洞对广雅书院、广东钱局等的建设来看,他视中国传统建筑和园林为调和西学及西方器物文化的重要手段,从而推动广东洋务工厂的花园化。

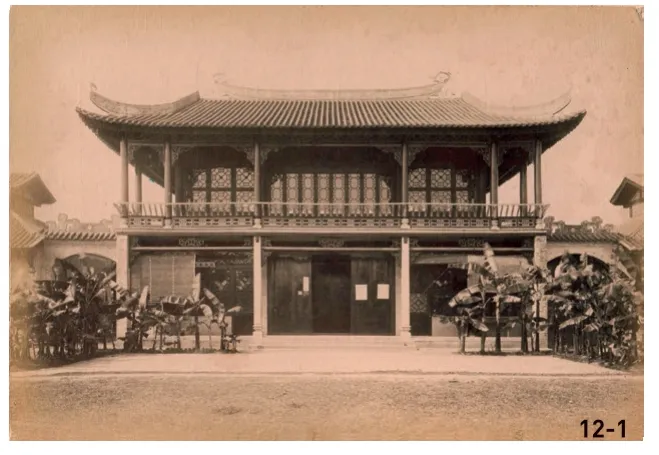

在洋务工厂中修建花园以广东钱局为最早。钱局花园及绿化布置主要分布在门楼以外的厂前区和办公区,前者以入口门楼(图12-1)和小花厅为中心,后者则以办公房为中心(图12-2)。张之洞喜爱岭南植物,这点在广雅书院的建设中已有充分反映,钱局内花园营造亦如此。钱局入口门楼两侧为方形花圃,以芭蕉和绿篱围合。小花厅与门楼呈犄角之势,中间以荷塘相隔(图12-3)。如同门楼有意采用传统建筑风格一样,广东钱局花园呈现出典型的中国趣味。对于一个有着强烈的体用思想及初涉机器生产的官员而言,其用意显然在于调适身心、打消官员对机器的恐惧。

图12-1 广东钱局钱、银两厂入口门楼(Underwood & Underwood Publishers,New York,etc.自藏历史图片)

图12-2 广东钱局办公房明瓦亭前庭院(Underwood &Underwood Publishers,New York,etc.自藏明信片)

图12-3 广东钱局庭院(Underwood & Underwood Publishers,New York,etc.自藏明信片)

广东钱局之后,在洋务工厂中修建花园成为共识。光绪十九年(1893年),两广总督李翰章利用裁撤黄埔船局归并黄埔鱼雷局的契机,主持修建了位于长洲牛膀山及周围占地约1.5万m2的花园,后由两广总督岑春煊亲笔题名“黄埔公园”。

虽然主要为官员及洋匠等高级技术人员使用,但广东洋务花园最重要的贡献在于发掘了园林的疗愈作用。这种从中国文化本体出发的策略看似唯心,现在却越来越被证实其科学性。通过园林空间及植物景观,从视觉、嗅觉及心理上调和机器生产的噪声和污染,调和人对机器的恐惧。张之洞等广东洋务派官员通过颇具智慧的空间营造催生了清末岭南的一种新园林类型的出现。

3.2 改良市政与马路风景

在发展实业、兴办教育的同时,张之洞还试图振兴广州商业,提出了修筑珠江堤岸的设想。在他看来,筑长堤表面上是杜绝水患,防止公私房屋侵占河道的改良之举,实际上是促进城市发展的一项综合计划。其改造对象包括道路、码头、交通、水利、店铺等,其要旨重在商务。为此,张之洞提出堤岸修筑的具体措施:“沿堤多种树木以荫行人,马路以内通修铺廊以便商民交易,铺廊以内广修行栈鳞列栉比。堤高一丈,上共宽五丈二尺,石磡厚三尺,堤帮一丈三尺,马路三丈,铺廊六尺。[14]”

从空间形态来看,该堤岸断面设计充分体现了近代西方城市滨水区域形态的特征。张之洞不但提出了“堤岸”“马路”“铺廊”等概念,还将其进行了严格的尺度控制,使之具有清晰的截面关系(图13),为广州近代城市发展确立了有关街道设计的样本,是岭南骑楼街道的官方原型[15]。在这份计划中,他还要求沿堤岸多种植树木。这一构想显然来自对沙面租界的视觉感受和对广州气候的体验,他在修筑珠江堤岸的奏章中视沙面为比照对象不断提及。因此,沿路植栽既有“以荫行人”的功能性,也有强化堤岸风景的观赏性,所谓“一经修筑堤岸,街衢广洁,树木葱茂,形势远出其上”[14]。需要说明的是,历史上广州旧城街道并无沿路种植树木的常规,张之洞的长堤计划既改良了街道的界面,还首次引入了行道树这一后来道路设计常见的植栽模式,当为岭南市政绿化之雏形。

图13 张之洞珠江堤岸设计剖面示意图(作者绘)

在经历了长期的停滞后,张之洞广州长堤计划最终在辛亥革命前夕全部实现。作为广州城最新式马路(图14),长堤大马路确立了一种新的城市风景样本,它融合了滨水空间、新式街道与建筑而成为推广的原型,并为省内其他滨水城市市政改良所效法。

图14 20世纪20年代广州长堤(引自耶鲁大学神学院图书馆)

4 城内造园:一个比照的对象

城外新潮涌动,城内园事存续依旧。作为封建皇权的象征,城墙将清末广州界分为城墙以内和以外两个截然不同的空间。城墙以内是由一系列官衙府属及礼制建筑为主导、以城墙和官道为骨架构建的因循守旧的城市空间体系。城墙以外是资本、商贸及早期国际化浪潮主导下的空间生产所形成的租界、堤岸、西关等新型城市空间及其关联区域,而后者被认为是广州近代出现的最具活力的新型城市空间及城市近代转型的重要标志[16]。与城外多主体、多类型、形态多样的造园活动不同,19世纪广州城内造园几乎全部由任内官员所推动,空间所在为衙门官署及府邸,如广东巡抚署内的万竹园、将军府内的壶园、广州府署内的清荫园、广东提督学署内的环碧园、两广盐运使署内的西园、布政司署内的东园等。纵览文史及图像记录,其空间建构或简或繁,基本遵循了传统造园方法,意识形态无不以隐修、明志、出仕等传统园林的思想表达为核心,显示出官府园林的正统性和稳定性。作为该时期广州城内园林营造的典型样本,将军府壶园提供了一个镜像观察的视角,以帮助理解城外园事所蕴涵的时间性与空间性及相应的文化结构。

将军府前身为靖南王耿继茂留镇广州期间所建的藩王府,康熙平定三藩后经改建用作清代驻粤八旗军最高军政衙署,又称将军署。由于处在官道惠爱直街(今中山路)以北、拱宸坊(今解放北路)以西的节点上,将军府东西连接大东门和西门,南北通大北门和归德门,其空间方位暗示着权力与控制。清同治年间(1862─1874年),时任广州的将军长善在将军府内辟建“壶园”,并栽种花草树木,建亭筑阁修池③。壶园之名取意“壶中天地”,以壶之小喻天地之大,意在表达赞助人的空间思想与意境追求。清末广州摄影家赖阿芳的纪实性摄影细致入微地刻画了壶园的景致(图15):画面前景掇石成径跨越水池,中景为拱券平桥及湖岸石山,背后为植物掩映的圆亭、旗幡桅杆和连廊。其中亭的造型显然模仿了清代官帽的形式,包括圆形顶戴、花边及双翎羽等,后者由两条岭南传统鱼尾脊所构建。佐证这一判断的还有圆亭旁的旗幡桅杆,两者的组合建构了一个以官帽和旗幡为指向的空间话语,形成了以权力为核心的园林图景。在繁复冗杂的石景烘托下,壶园有关“空间”意涵的表达得以扩展和深化。

图15 将军府壶园(赖阿芳摄,约1870─1875年)[17]

显然,壶园的营造代表了城内维系传统文化结构的倾向。19世纪的广州虽因海上贸易与西方接触较多,但地方官员因循守旧对洋务意兴阑珊,直至19世纪80年代张之洞督粤后才有了本质的改变。受传统观念立场和固化思想影响,官员按照特定的文化指向开展园事活动,以及用既定的文字系统诠释空间行为。虽然景象烦冗,却是单一文化内涵和单一知识结构作用的结果,在某种程度上甚至有功利化、庸俗化的趋向。反观城外造园,由于营造主体和知识来源的多样化,其文化结构显示出开放、包容的特征,谙合近现代岭南文化的特性,代表了岭南园林的发展方向。

5 结语

清末广州的园林营造谙合了城市空间生产的态势,并借由多样化的呈现展现了岭南园林发展外部驱动与内在变革相互影响、共同作用的动力机制。其多样化特征主要表现在3个方面。一是营造主体和知识来源的多样化。与历史上造园活动集中于官府、寺庙及部分士绅不同,随着中西贸易的开展,中西商人成为清末广州造园的主体,知识结构得到前所未有的丰富。前者推动岭南古典园林艺术发展至巅峰,后者借由空间建设引入西方近代造园方法及管理模式,推动岭南近代公园的形成与发展。在这个过程中,还出现了一些新型园林从业者,如花卉、苗圃经营者等,他们对岭南近代园林技术的发展作出了重要的贡献。二是功能类型的多样化。在私园等传统园林形态存续发展的同时,清末广州园林出现了公园、花圃园林、洋务花园、市政绿化、校园绿地等新的园林形态,覆盖公共活动、花木生产及游乐、疗愈、城市风景构成、校园风貌建构等不同功能,奠定了岭南近代园林发展的基本格局。三是空间形态的多样化。与传统园林形态不同,清末广州园林的公共性明显增加,基于城市尺度的公共绿地开始出现,如公园、市政绿化、校园绿地等,其形态与城市空间紧密相关,呈现线状、带状、斑块等多种形态。显而易见,上述多样化的发展趋势是清末政治、经济、文化、社会近代转型的结果,在很大程度上也构建了清末广州乃至岭南园林近代转型的基本框架。

在这种新的园林文化结构或系统形成的过程中,基于变化发展的时间性显而易见,继而推动空间性的发生。由于空间行为主体、知识来源、实践方式及形态结构的变化,近代岭南园林呈现出与古典传统十分显著的差异性。与此同时,正由于时间维度的变化,中国园林长期稳定的文化系统第一次从近代岭南园林中辨识出地域性。有鉴于此,当我们将岭南园林视为中国园林的重要分支时,清末广州的城外造景无疑是这一地域性园林文化系统形成的关键。

注释:

①乾隆二十四年(1759年)李侍尧制订的《防范外夷规条》包括:禁止外商在广东过冬;外人到广东只能居住行商馆内、并有行商负责管束稽查等5条禁令。不久,清政府又颁步9条禁令,包括夷妇不得携带入馆;交易季节过后,外商不得在省城过冬等。

②孙晖、梁江以中国近代租界和租借地为例,分析和总结了中国近代殖民商业中心区的结构布局、街廓肌理、街道规划等特征,从而明确了该模式在近代中国的表现形态。详见孙晖,梁江.近代殖民商业中心区的城市形态[J].城市规划学刊,2006(6):102-107.

③详见清·长善《芝隐室诗存》。