经济增长与司法信任关系的实证研究

李 辉,李一璇,赵家正

(中国人民公安大学 公安管理学院,北京 100038)

0 引 言

党的十八大以来,在世界经济普遍下行的压力下,根据人民日报2020年1月18日的发文,中国经济增长速度虽有所放缓(2019年增速为6.1%),但相比欧美发达国家而言(美国约为2.3%,日本和欧元区约1%,印度约为5%),中国经济发展势头依然强劲,正逐步进入企稳增质发展的新常态。对于中国经济增长内在机理已有大量文献从多种视角进行系统而有益的探讨,其中,信任对经济发展的影响也受到理论界广泛关注。不过,目前学界对于信任与经济增长之间的研究仍有争议:一部分学者研究指出,信任和经济增长之间存在明显的正相关关系[1-2],还有部分学者认为信任和经济增长之间并不存在直接联系[3],甚至还可能会给经济增长带来消极影响[4]。由此,有学者为清晰解释信任与经济增长争论,将研究视角转为更加细化的方向进行分析。如有学者将研究对象异质性引入分析模型后发现,社会信任对发展中国家经济增长具有直接影响,但对发达国家则没有影响[5]。还有学者通过深入考察个人信任与个人收入之间的非线性关系后发现,两者之间呈现非线性的驼峰分布关系[6]。在此期间,亦有部分学者开始系统研究和关注政治信任与经济增长之间的内在作用关系[7]。然而,相对遗憾的是,作为政治信任的重要组成部分,有关司法信任与经济增长之间作用关系的研究则较为鲜见。

从实践层面看,聂树斌案、呼格案等一系列冤假错案的司法纠偏不仅彰显中国进行深度司法改革的定力和决心,更明显提升民众的司法信任程度。从党的十八大提出“进一步深化司法体制改革”到党的十九届四中全会进一步明确要求“提高司法公信力”以来,尤其是随着以审判为中心的刑事诉讼制度等改革举措的深入推进,中国司法公信力逐步加强。统计显示,自十八大以来至2018年初,国家共制定出台司法行政改革文件108项,有31个中央国家机关制定本部门普法责任清单,18个省(区、市)和8个中央国家机关分别出台实施办法推动普法,社会治理法治化水平明显提高。更进一步地,从司法改革与经济发展的实践来看,最高院先后出台《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》《关于为改善营商环境提供司法保障的若干意见》等重要司法文件,同时完成了金融领域社会影响巨大的多起案件如“E租宝”案等等,取得较好的社会反响,也就是说,司法改革在服务实体经济、防控金融风险和促进中国经济高质量发展方面具有明显增益。究其本质,司法信任虽通常表现为公众对司法机关及其工作人员的信任,但内核却是对国家司法体制及其运作过程和运作结果的信任。因此,在全面深化国家司法体制改革的背景下,着力提升司法公信力,成为新时代政府跨越“塔西佗陷阱”和增强人民群众安全感的重要命题。鉴于此,司法信任水平的提升不仅是中国司法体制改革进步的重要体现,更会在一定程度上提振民众的司法信心,减少市场交换过程中的交易成本,从而有效改善经济增长。但是,目前有关司法信任与经济增长作用关系的实践认知与理论研究之间仍未达成共识,学界对两者之间的内在作用机理尚缺乏系统讨论。因此,在深化司法体制改革的背景下深入研究司法信任与中国长期经济发展之间的作用关系具有重要的现实意义和理论价值。

1 文献综述

1.1 信任与经济增长

从社会资本理论看,信任作为促进社会经济发展的“润滑剂”,对经济长期发展具有重要推动作用。社会信任水平越高,社会交易成本越低,则社会成员间合作倾向就会变高,对经济长效发展也越有利。自20世纪90年代开始,大量经济学者开始将目光投放到信任对经济增长的影响这一研究领域,并取得许多研究成果。

一方面,多数经验分析和实证研究都证实信任会对经济增长产生显著正向影响,如日本著名学者FUKUYAMA(福山)详细阐述信任对经济福利、经济增长的正向促进作用。FUKUYAMA认为:“若利己主义和市场机制能解释经济成功80%的原因,那么另外的20%则因信任产生[1]。”还有学者认为,信任是促使市场交易、降低交易成本和加速技术扩散的重要“润滑剂”。崔巍和陈琨研究证实,信任对经济增长具有明显促进作用,其增长系数为0.064%[8]。KASMAOUI基于阿拉伯地区数据研究发现,信任会显著影响经济发展[9]。ZAK和KNACK基于跨国数据研究发现,信任对于跨国投资具有显著正向影响,且信任增加15个百分点会促进经济增长1个百分点[10]。此外,DINCER和USLANER利用美国各州数据研究发现,当信任水平增长达10%时,5 a内GDP的增速会出现0.5%的增幅,而工业就业率增速也会表现出1.3%的上涨[11]。ALGAN和CAHUC等学者也研究证实信任对经济增长存在显著正向作用[2]。

另一方面,还有部分学者认为信任和经济增长并不存在显著的相关关系,或者是两者之间实际存在负相关关系。学者HELLIWELL通过对亚洲多个地区的国家经济增长影响因素进行研究,认为对外开放是决定亚洲地区国家经济增长的重要因素,其中,信任衡量的社会资本、制度质量等对亚洲经济增长的促进作用十分有限。诚然,他在研究结论中特别强调这一现象或许与研究的对照数据匮乏存在关联性,但他同时也坚持社会资本和制度因素在经济增长促进效用的价值是需要深入研究的[12]。BEUGELSDIJK和SCHAIK利用欧洲样本研究发现,信任与经济发展之间并没有显著相关性[3]。而DURLAUF和FAFCHAMPS则研究发现,对发达国家而言,信任与经济增长可能存在反向的关系[5]。BUTLER通过引入2002—2010年间的ESS数据、1996—2009年瑞典SOM(society,opinion and media)数据作为样本,对两者关系进行深入分析,发现两者之间存在驼峰分布关系[6]。对于这一结论,他在解释中强调,一般情况下,低水平的个人信任将会造成过分谨慎的个人决策,致使个人错失一些盈利机会;而高水平的个人信任又可能会导致遭遇欺骗的风险迅速攀升,致使蒙受损失的概率提高。还有部分学者从政治信任的视角进行研究后发现,政府-民众互信度越高,社会运转效率也就越好,且政治信任能力将会大大提升政府政策制定的凝聚力,使得政策执行更为顺畅,是政府公信力的微观基础,更是民众互助合作行为的有效驱动。乔志程等则研究发现:从整体来看,政治信任对经济增长有着明显的促进作用,政治信任能够在一定程度上抑制政府消费支出水平的过度扩张[7]。综上,虽然信任与经济增长作用关系的研究成果颇丰,但从已有研究结论来看,学界并未达成一致意见。

1.2 司法信任研究现状

20世纪90年代至今的近30 a间,特别是21世纪以来,国外有关司法信任的研究不断增加,在学界产生了广泛的影响。作为政治信任的重要组成部分,有关司法信任的研究大多以政治信任为逻辑起点或以此为参照点进行理论分析。当CLADEIRA和GIBSON在其论文中表达“最高院的合法性源自于持续追求和凝聚的民众支持”[13]的重要观点后,司法信任问题开始成为学界的关注重点。结合已有研究可知,取得民众的认同和支持是法律或司法判决受人尊重和有人遵守的重要前提。并且,司法机构的决策也不能完全脱离民意,其只有与民意变化趋势“同频共振”,才能使司法结果同时兼具合法性和“合理性”——即符合社会主流的主观期待。

在司法信任相关研究的不断深化过程中,学界不仅对司法信任的重要性进行分析和检验,同时也将政治信任中的司法信任部分进行单独“剥离”和系统性研究。例如,众多学者就民众司法信任的具体影响因素问题开展了理论和实证分析,主要研究成果聚焦在“程序正义论”和“公民权利论”2种学说。支持前者的学者认为,民众司法信任主要源于程序正义,在司法环境不确定时,司法程序的公正性将直接左右民众的民主感知水平,也就是所谓的司法信任水平。此时,无论司法结果是否完全符合社会主流期待,在确保程序公证的前提下,依然可以达到强化民众司法信任的目的。不过,支持公民权利论的学者却对此持保留意见,他们认为,民主国家是以公民权利保障为司法信任积累的基础,单纯追求程序正义而轻视公民权利保障,对司法机构的民意争取可能会有消极影响。特别是在出现裁决争议时,尊重和保障公民权利所带来的司法信任提升效果,会显著优于民主感知。从国内研究看,中国学者关于司法信任的系统性研究相较西方起步更晚,主要集中在司法信任内涵与维度、司法信任影响因素、司法信任水平变化以及提升司法信任对策建议等几个方面。

1)司法信任内涵与维度层面。代表性研究成果如吴美来提出,司法信任是指人们对司法机关能够公平公正、合理高效地处理案件,保障社会正义的主观期待心态,并以此而遵守有关法律法规,有序参与或应用司法,且对司法程序、裁判、制度等发自内心的尊崇[14]。吴宝珍和曹义孙认为司法信任本质上与司法公信力同质,并且他们认为目前中国司法公信力不足仅是个案并不普遍[15]。韩冬临从司法信任的主体、分类方式、相关概念等多方面进行解释,并在此基础上梳理司法信任的研究方法和测量维度[16]。陈姝元则将公众视角下的司法信任分为威慑信任、制度信任以及认同信任3种类型[17]。

2)司法信任影响因素层面。最早有关司法信任影响因素的理论研究多从社会人口学变量分析,之后逐渐针对司法机构的特点进行分析,后续又演化出不同的理论来解释公众对司法信任的影响机理,如接触理论、程序公正理论、绩效理论、正向偏差理论等多种视角。代表性的研究有:李峰基于上海数据分析后,指出司法运作及其效果的制度性因素往往会对司法信任产生不容忽视的效用,且法律价值观等文化性因素影响明显偏低[18]。朱志玲运用9省9市的调查数据分析后发现,社会公平感和社会安全感均会显著影响司法信任[19]。周立民基于倾向值匹配法的数据分析表明,诉讼经历显著弱化城市居民的司法信任[20]。也有学者从司法程序和司法结果对司法信任的影响角度提出司法信任二元结构微观理论。

3)司法信任水平变化层面。大量学者最初将研究重心放在探讨中国司法信任水平变化方面。例如,有学者发现民众的司法信任水平存在一定的“差序格局”,即对较高级别司法机关的信任程度要高于较低级别的司法机关。郭星华和郑日强以“司法信任认知偏移”为研究对象,发现作为信任对象的司法系统处于“梯度信任”之中,对司法系统的信任度介于中央政府与地方政府之间[21]。另一方面,他们还发现,民众对司法系统的信任水平存在阶层分化,具有“反梯度”特征。

4)提升司法信任对策建议层面。大量学者从不同视角进行诸多有益探索,代表性的研究有:吴宝珍和曹义孙认为,消除个别不信任因素、提升司法公信力的关键是在全社会特别是在公务人员中培育法治信仰,改革现有司法体制、机制,提高司法人员的综合素质[15]。罗悠然的观点为,以制度建设来增进司法实效进而推进信任文化的变迁,最终通过累积信任这一观念性的资源反过来推动司法信任的提升[22]。还有学者提出要从普通民众角度切入提升司法信任度,即通过培植与改善民众对司法的信任感,进而夯实民众的社会心理基础。

1.3 研究评述

一方面,尽管已有研究在信任与经济增长方面进行了较为深入而有益的探索,但是,却鲜有研究专门分析司法信任与经济增长之间的作用关系。另一方面,已有文献在深入解读中国司法信任的内涵、影响因素以及对策等方面做出卓越贡献,但学界对“司法信任能否促进经济增长”这一命题研究甚少。散见的探讨司法信任与经济增长的文献中,仅是利用相关分析简要介绍二者之间的可能存在的关联,数据相对陈旧,且并没有纯化或真正厘清二者之间的真正作用关系。此外,目前研究对于司法信任如何“落地”,即司法信任如何影响现实经济发展缺少解释力。在司法信任和经济增长之间的具体作用关系方面,已有研究也仍未形成明确具体的研究成果,尚有待学界进一步的理论分析和实证校验。由此,为了深入探究司法信任能否对经济发展产生实质性的促进作用,利用实证研究的方式专注分析二者之间的内在关系,旨在准确观察和深度刻画中国司法信任在经济层面的影响力。

2 计量模型与实证检验

2.1 计量模型的设定及数据来源

借鉴吕朝凤等、尚梅等的做法,将司法信任与经济增长之间的计量检验模型设定为[23-24]

Yit=αi+λ1trusit+∑jλjX+μit

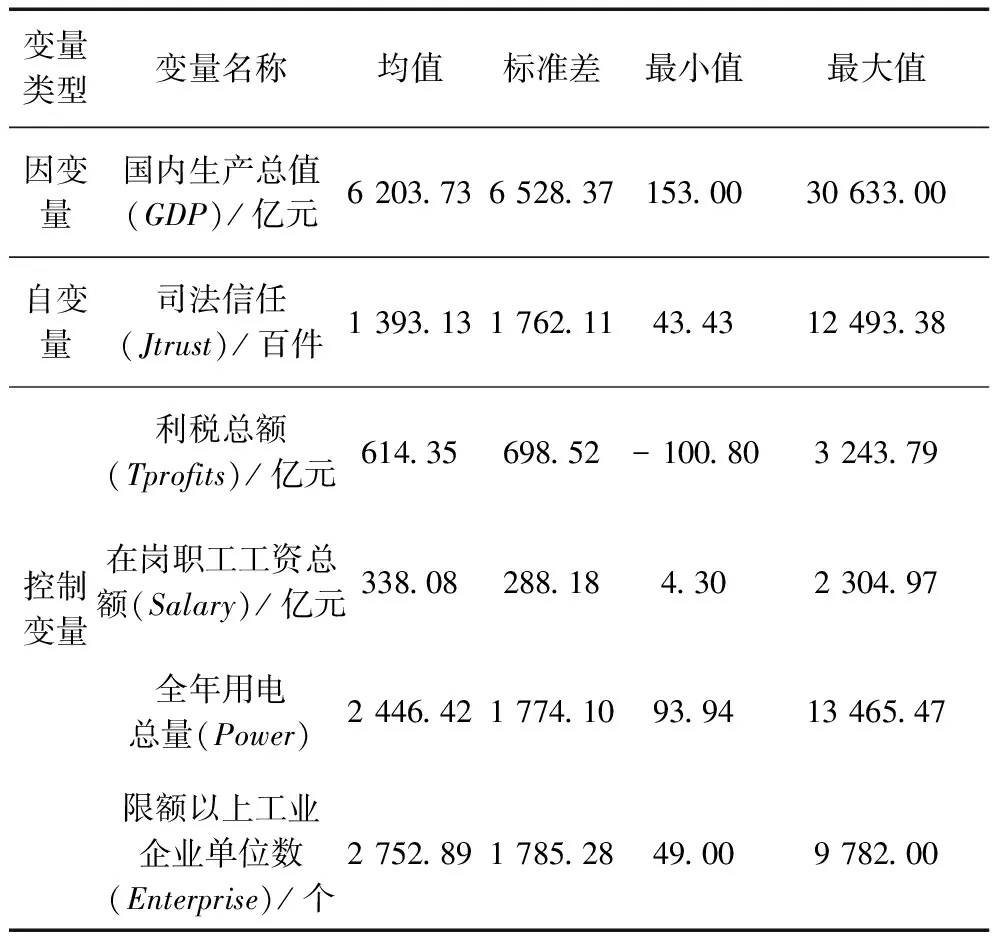

式中i为某市(或直辖市);t为年份;Yit为i市(或直辖市)在t年的GDP(本研究GDP为剔除物价影响的平减GDP),样本区间为2013—2017年,数据来自《北京统计年鉴》等各个城市历年统计年鉴。λ1为司法信任变量的系数。trusit为i市(或直辖市)在t年的司法信任水平。为了系统分析司法信任对经济发展的影响机理,司法信任数据来源于各直辖市高级人民法院和地级市中级人民法院的年度工作报告。在充分借鉴已有文献思路的基础上,笔者对司法信任的定量测量方法为:以2013—2017年各个城市人民政府官网或人民法院官网整理的人民法院受理的且明显受到民众支持的各类案件数(剔除有争议的或民众在新闻评论中有负面评论的案件)作为司法信任的替代变量。选择人民法院受理各类案件数为分析对象,原因在于:选择2013年作为初始年份是因为党的十八大明确提出“进一步深化司法体制改革,完善社会主义司法制度”,将司法公信力建设提到更加重要的位置,各城市所能获得的最新数据也仅到2017年,故样本截止年份为2017年。此外,研究样本范围包括2个直辖市(上海,天津),21个地级市(葫芦岛、长春、哈尔滨、无锡、镇江、宁波、厦门、郑州、武汉、常德、邵阳、广州、潮州、桂林、成都、贵阳、黔西南布依族苗族州、昆明、渭南、金昌、嘉峪关),其中有8个省会城市(长春、哈尔滨、郑州、武汉、广州、成都、贵阳、昆明),2个较大的市(无锡、宁波),分别来自15个省,涵盖华北,东北,西北,西南,东南,中部等地区。从样本规模、范围的代表性来看,具有一定的分析价值和代表性。对于缺失值的处理,主要运用平均值填充法,利用变量数据属性相近的存在值的平均值来填补缺失的值。X则表示一系列可能影响城市经济增长的控制变量,λj是些变量的系数,如城市利税总额(Tprofits)、在岗职工工资总额(Salary)、全年用电总量(Power)、限额以上工业企业单位数(Enterprise)等指标,并加入年份固定效应。以上数据来源于各个城市历年《中国城市统计年鉴》和历年各城市统计年鉴。μit为随即误差项。各变量的描述性统计结果见表1。

表1 变量定义和描述性统计Table 1 Variable definitions and descriptive statistics

2.2 实证结果检验及分析

2.2.1 初步观测

在计量检验前,文中利用2013—2017年间各地市的GDP以及司法信任水平数据,先从总量角度大致观察了司法信任与经济增长之间的关系(如图1所示,横坐标为各地市司法信任水平,纵坐标为各地市经济发展水平)。统计结果初步显示,司法信任水平与经济增长之间均呈现出明显的正相关关系,即一个地区的司法信任水平越高,其经济增长率也较高。

图1 司法信任水平与城市经济增长率之间的散点Fig.1 Scatter diagram between judicial trust level and urban economic growth rate

2.2.2 回归分析

因数据来自23个地区5 a的观测值,属于短面板小样本数据,故该研究利用Breusch-pagan法分析异方差后发现,输出的P-value显著小于0.05,拒绝原假设,说明不存在显著异方差性。此外,Hausman检验结果显示,在5%的显著性水平下拒绝原假设,故应选择固定效应模型进行后续分析。表2为系统对比分析不同回归结果的差异,同时将普通最小二乘法(OLS,M1)、固定效应模型(FE,M2)和随机效应模型(RE,M3)实证结果进行对比分析。研究结果表明,不论是普通最小二乘法(OLS)、固定效应模型(FE)还是随机效应模型(RE)的估计结果均有力证实,司法信任会显著正向促进经济发展。从固定效应模型M2的结果看,司法信任水平对地市级城市经济增长具有显著的正向促进作用(λ1=0.303,P<0.001)。

2.2.3 内生性问题检验

内生性问题是该研究面临的一个严峻问题。相对于遗漏变量、测量误差等诱因引起的内生性问题,笔者更加关注司法信任和经济增长互为因果可能引起的内生性。原因在于:第一,遗漏变量导致的内生性问题。实证研究过程中,一些因素会实际对经济增长产生影响却又难以全部纳入计量模型,因此,采用一阶差分或固定效应模型来减缓该内生性问题。采用固定效应模型来消除和缓释遗漏变量引起的内生性问题。此外,对城市利税总额、在岗职工工资总额、全年用电总量、限额以上工业企业单位数等多个可能影响经济增长的变量进行控制,虽然可能存在遗漏变量,但引发内生性的可能性已经被降低。第二,测量误差导致的内生性问题。一般而言,信任的测量误差多是因为问卷性质的直接测量所致。相关变量测量大都为成熟变量,且对司法信任水平变量的测度也是采用从官网报告中摘录客观数据作为代理变量,在一定程度上避免因测量误差出现内生性的可能性。由此,需要重点解决的内生性问题是:司法信任与经济增长是否互为因果?也就是说,存在这样一种可能:经济增长较快导致区域发展较好,故区域法治环境也由此变好或发达地区民众素质较高,进而导致他们对司法机关具有更高的信任水平。为有效解决该内生性问题,借鉴徐康宁等和范子英等学者经验,利用美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发布的全球夜间灯光数据(Light)(进行内部校准修正后的数据)来作为GDP的近似度量代理变量(为统一量纲,在回归时对灯光数据进行放大修正,即在原有基础上将所有数据同步放大1 000倍,这样不会对回归结果的显著性产生实质性影响),进行重新回归分析[25-26]。该数据的优势在于,其能够在很大程度上反映地区经济增长的变化情况且对于司法信任而言又是严格外生的变量,更是一个非常好的工具变量。灯光数据的回归结果见表2(表2第4列),模型M4表明,司法信任同样对灯光数据具有显著正向影响。因此,该研究模型的内生性问题在一定程度上得到了控制。

表2 司法信任与经济增长回归结果对比Table 2 Comparison of the regression results of judicial trust and economic growth

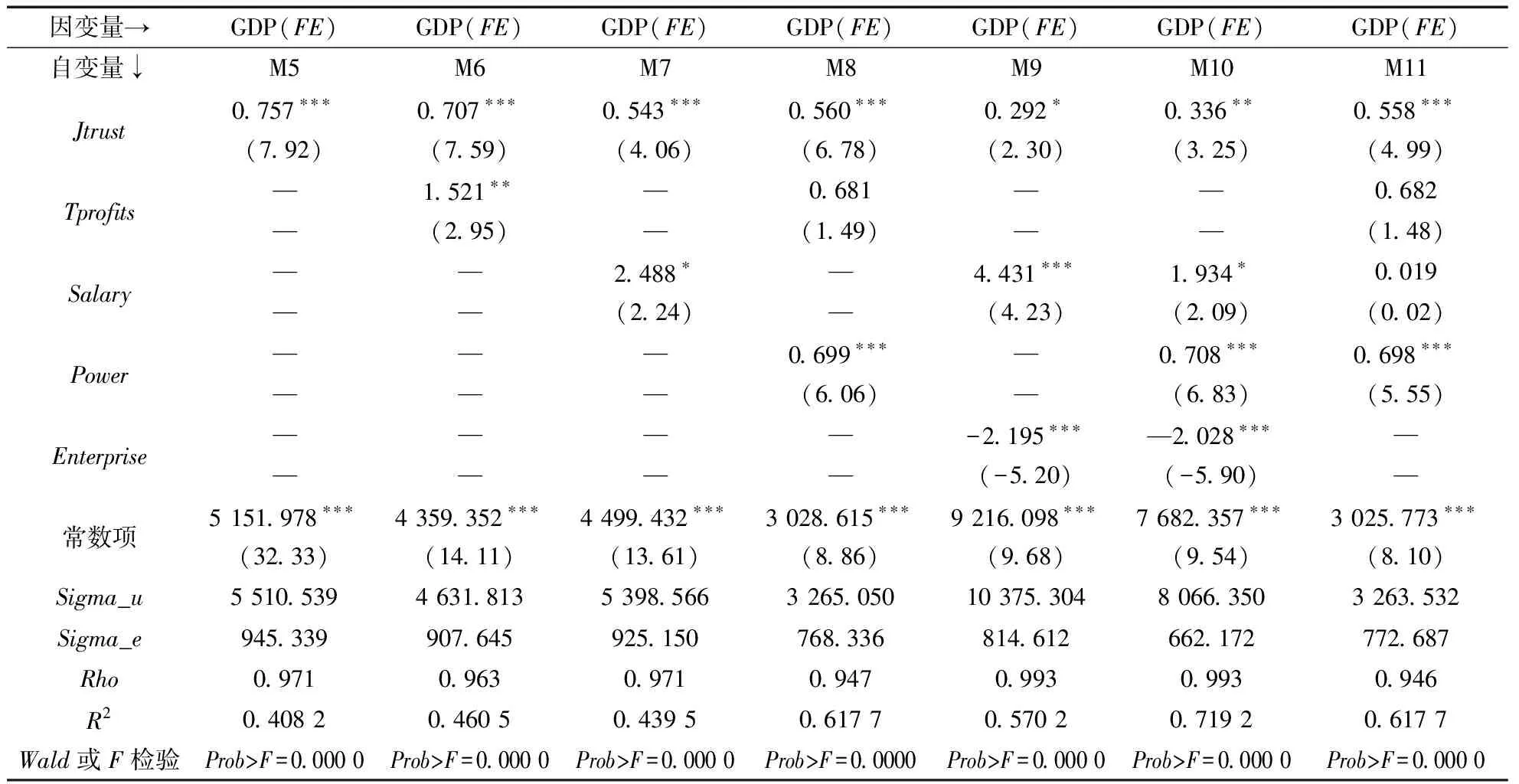

2.2.4 稳健性检验

为了检验FE模型回归结果的稳健性,笔者借鉴赵进东等学者的做法,对不同控制变量进行取舍[27],回归结果见表3。由3方程M5至M11结果可知,在对不同控制变量进行动态调整后,司法信任对经济发展回归系数的符号以及显著性基本没有发生什么变化,这在一定程度上表明研究结论是比较稳健的。

表3 稳健性检验回归结果Table 3 Robustness test regression results

3 结 论

1)基于2013—2017年中国23个地级市的面板数据实证研究发现,司法信任水平对经济增长具有显著的正向促进作用,研究结论具有一定的稳健性。限于文献搜索范围(主要是依据中国知网搜索结果),尝试系统实证分析司法信任与经济增长之间的定量作用关系,为中国从司法角度提升经济发展提供一个有力的实证证据和理论支撑。

2)从侧面证实,只有当司法信任水平达到一定高度,才利于减少社会矛盾冲突,真正实现经济发展效率和社会凝聚力同时提高的双重拟合状态。从更深层次看,司法机关在高司法信任度的大环境下,其供给优质司法产品的能力会逐步增强,较高的公众信任度(配合度)则可能减少司法活动中的无谓损失与摩擦,进而促进地方经济发展的“交易成本”,乃至于一系列潜在的社会成本。换言之,司法信任水平达到某一基准,才能有效降低社会矛盾和纠纷,促进经济发展和社会凝聚力同步提升。

3)研究结果对当前司法信任水平提升以及地方经济发展而言具有一定启示。一是,政府需要进一步加快司法制度建设和改革步伐,增强民众司法信任水平。二是,个别司法机关要切实转变司法理念。最后,政府需要借助司法力量勇于破除地方经济发展人为或固有制度阻力,通过建立司法信任减少经济交易成本。唯有将司法改革与经济改革纳入统一发展轨道,才能真正实现地方经济繁荣发展。