基于水动力模型的城市内涝灾害研究

——以宁波市白鹤社区为例

张菲菲,谭琳珊,赵强强,吴燕娟,徐 羽,高 超,2

(1.宁波大学 地理与空间信息技术系,浙江 宁波 315211; 2.宁波大学可持续排水实验室,浙江 宁波 315211)

城市内涝灾害对人类活动产生的影响极其严重,有效的预防和治理城市内涝灾害成为目前及未来研究的重点和热点[1-3]。内涝灾害发生时,城市交通、网络、通信等生命线工程系统瘫痪,其灾害造成建筑物破坏和室内财产损失等[4]。

暴雨内涝是城市自然灾害的主要形式之一,并长期困扰国内的许多城市[5]。研究城市暴雨灾害问题主要是从暴雨发生到洪水形成过程中发现暴雨的淹没过程,关键是利用城市暴雨洪水模型进行分析城市内涝机理。城市内涝灾害研究受广泛关注,主要表现在:1)从致灾原因方面,由于城市下垫面不透水比例增加[6]、地面沉降日趋严重[7]、降水量和强降水事件增多[8]、城市规划和排水管网建设滞后[9]、气象服务体系不够完善[10]等原因导致城市内涝的产生。2)从模拟方法方面,采用水量水质耦合模型[11]、SWMM模型[12]、MIKE-SWMM模型[13]、SCS[14]、InfoWorks CS[15]以及耦合二维水动力学模型与SWMM模型等方法模拟城市内涝灾害[16-17]。3)从研究内容方面,围绕内涝灾害时空分布特征[18]、排水能力与内涝风险评估[19]、内涝监测预警[20]和内涝灾害防控[21]等内容进行研究。

目前,在城市内涝灾害分析中,采用水文模型与地理信息系统空间分析技术、数学相结合的方法,模拟城市内涝极端事件造成的城市淹没程度[22],城市内涝灾害评价大多是在大型城市进行的,仅仅对主干道进行评估,精度不是特别高。利用耦合模型对城市社区进行内涝风险评估,有效模拟社区内部道路的内涝状况,精度比较高,可以有效模拟社区尺度的洪水过程及淹没范围,为业务部门快速决策提供科学依据,及时有效采取防范措施,最大限度地减少洪涝灾害所造成的损失。

1 研究区概况与方法

1.1 研究区概况

宁波市地处中国东南沿海,属于北亚热带季风气候,受台风和季风影响均很明显,年平均降水量在 1 310~1 720 mm之间[23]。宁波市是中国经济最发达的城市之一,是“长三角”经济中心之一,也是内涝频发、强发城市,尤其在每年台风季(7—9月)和梅雨季(5—7月)均会遭受严重的暴雨内涝灾害。暴雨内涝灾害已成为影响宁波经济和社会发展重要的因素之一。

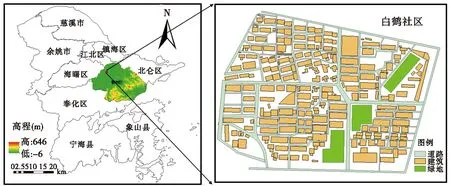

白鹤社区位于宁波市鄞州区白鹤街道(图1),北临贺丞路,东临甬港南路,南临兴宁路,总面积约为22万m2,海拔约2~4.6 m。地势较为低平,西高东低(图2),容易发生内涝灾害。白鹤社区始建于1988年,迄今为止已有30多年房龄,排水管网相对不够完善。2013年受台风“菲特”影响,持续的强降雨导致社区多处出现积水,白鹤社区约有90多户一楼住户不同程度进水,小区道路更是严重积水,居民们难以出行。

图1 研究区地理位置图Fig.1 Geographical location map of the study area

图2 白鹤社区基础地形图Fig.2 Basic topographic map of Baihe community

1.2 研究方法

MIKE FLOOD结合MIKE11、MIKE URBAN和二维模型MIKE21的优势,是一个动态的耦合模型系统,适用于管网、河道、明渠以及坡面水流模拟,同时也适用于流域和城市内涝的模拟预测[24]。

1.2.1 MIKE URBAN的创建

(1)基础数据准备。选定建立模型后,搜集数据,需要得到:1)该区域的地形图,包括高程点、位置坐标、雨水排水管网位置等;2)雨水排水信息表格,包括人孔位置、人孔材质、人孔地面高程、人孔形状及尺寸、人孔井底高程等,利用这些数据可以建立管网拓扑关系;3)降雨数据资料,查找当地暴雨强度公式,短时降雨的雨型;4)下垫面数据,包括土地利用分布图。

(2)排水管网概化。利用原始数据建立检查井与排水管网管段对应的空间拓扑关系,如管道水流流向、管底高程、管长等数据。

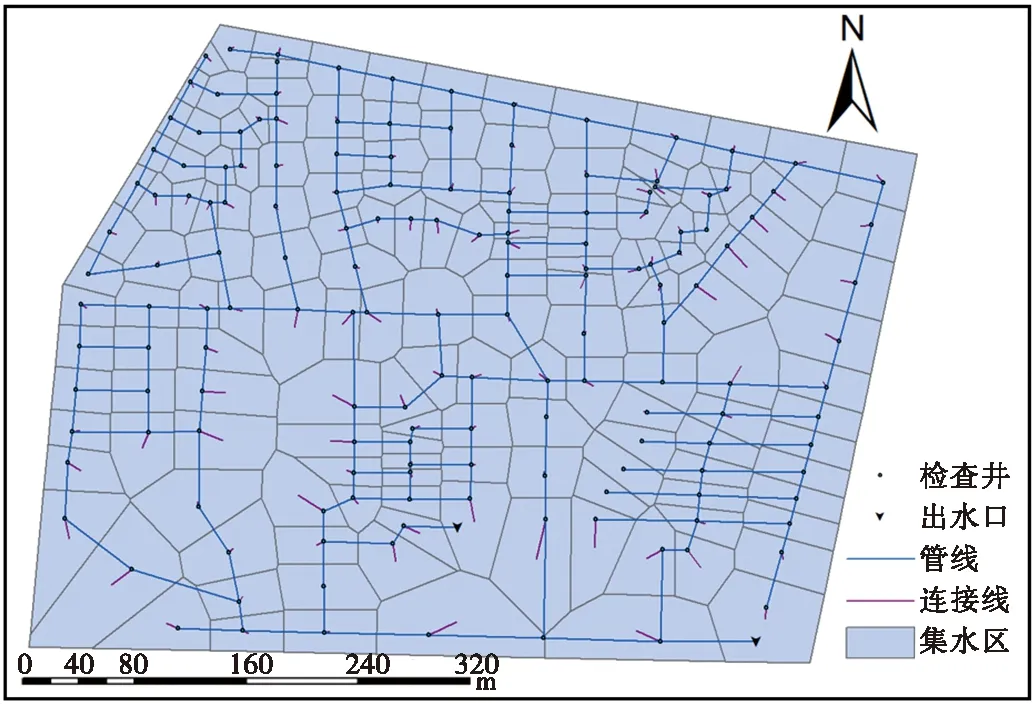

(3)集水区的划分。集水区是水文学模型的基础,集水区的划分是建立数值雨洪模型的重要步骤,按照真实地形地貌及其水流现状,将地表径流分配到其对应检查井中。在MIKE URBAN中,一个集水区的地理范围由集水区多边形划定,利用GIS技术,依托其空间分析能力,自动划分出较为准确合理的集水区[25],集水区的划分见图3。

图3 研究区集水区的划分与连接Fig.3 Division and connection of catchment areas in the study area

(4)降雨边界文件。由于缺乏短历时实测降雨过程资料,无法将实测雨型与设计规定重现期的降雨进行对比,此处采用芝加哥雨型的降雨模式[26],芝加哥雨型法是在暴雨强度公式基础上,根据统计综合雨峰位置系数确定,包括对综合雨峰位置系数及芝加哥降雨过程模型的确定。

暴雨强度公式为:

(1)

式中:i为降水强度(mm/min) ;t为暴雨历时(min);P为重现期(a)。

根据所选研究区域的暴雨强度公式[27],确定上述参数,利用芝加哥雨型设计工具生成模式降雨。需确定的雨型参数有暴雨历时、重现期、时间步长、雨峰系数等,其中雨峰系数取0.3~0.5,雨峰系数与洪峰出现时间有关,雨峰系数愈大,洪峰出现时间愈迟[28],发生洪涝灾害出现愈晚。根据宁波市降雨规律,将雨峰系数设置为0.3。根据鄞州区暴雨强度公式进行设计净雨,分别计算出重现期1年、5年、10年和20年的暴雨强度,如图4可以看出不同重现期的暴雨强度不同,相同的降雨历时情况下,重现期越大,降雨量越多。针对暴雨重现期来进行对比分析重现期和风险的关系。

1.2.2 MIKE 21模型参数设置

基本参数设置:模块选择(Module Selection),选择水动力模块(Hydrodynamic Only);地形设置(Bathymetry),选择冷启动方式,加载已经做好的二维地形文件;边界条件(Boundary)和源汇项设置(Source and Sink)无需定义;对集束(Mass Budget)保留默认值即可;干水深(Drying depth)取0.002 m,淹没水深(Flooding depth)取0.003 m;模拟时间步长取0.5 s,时间步长越短,代表精度越高。

1.2.3 耦合模型的建立

MIKE FLOOD耦合模型的建立就是将MIKE URBAN模型与MIKE 21模型耦合,反映城市地表水流与排水管网中水流的交互过程,模拟地面积水退水等情况。耦合模型建立的前提条件是之前建立的MIKE URBAN模型与MIKE 21模型都能够单独的运行成功。否则,耦合模型一定不能运行成功。

MIKE FLOOD模型提供的城市管网耦合工具会自动将MIKE URBAN与MIKE 21通过人孔连接起来,如图5所示。

2 结果与验证

2.1 结果分析

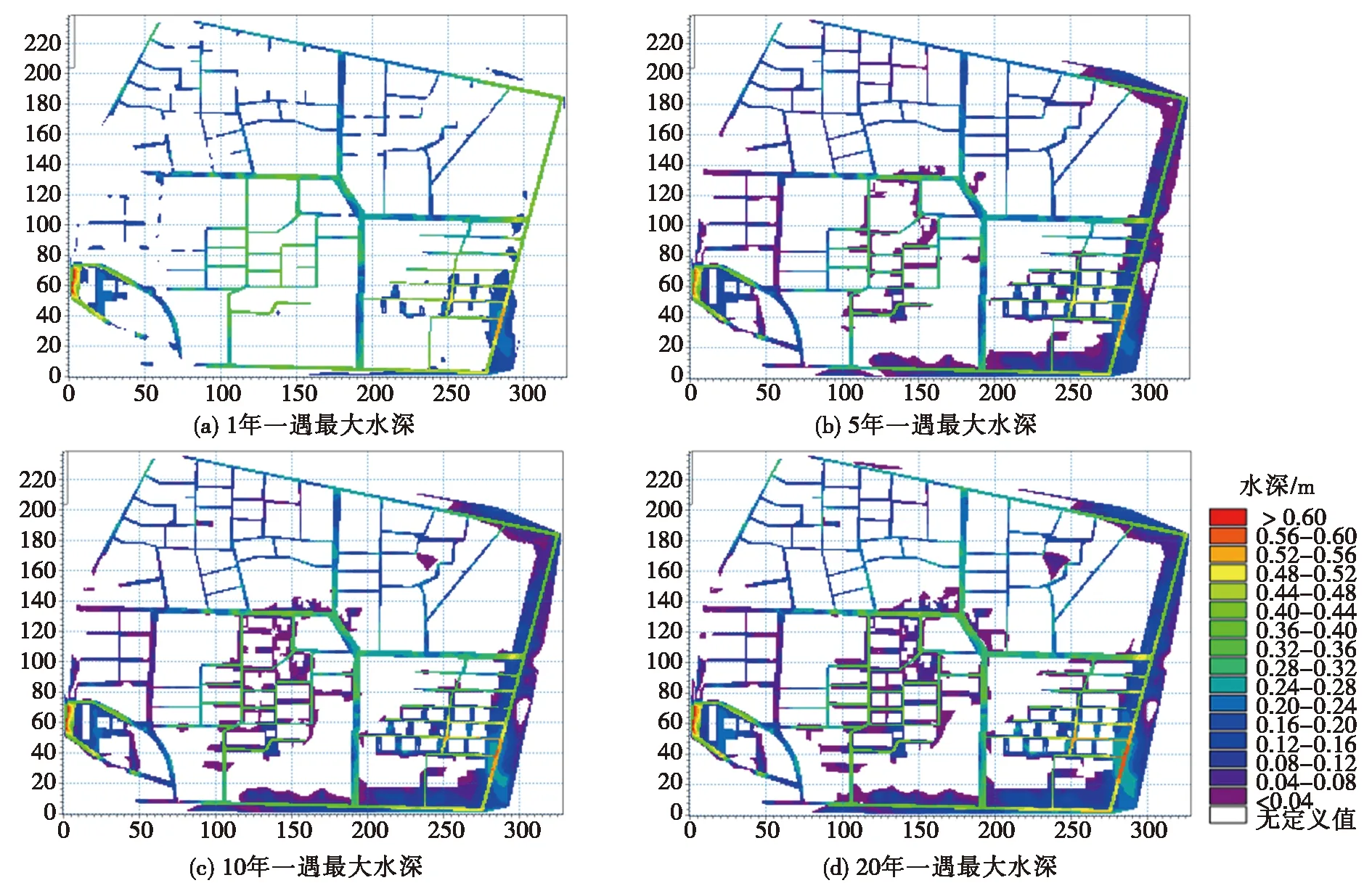

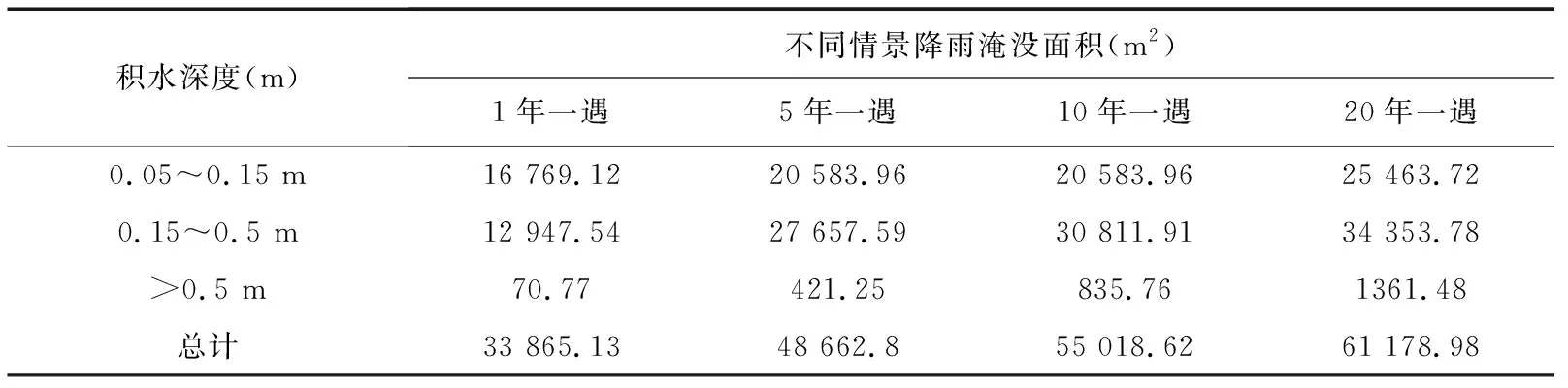

为模拟宁波市白鹤社区内涝的淹没范围、淹没水深及淹没历时等情况,基于MIKE FLOOD模型将MIKE URBAN模型和MIKE 21模型进行耦合。MIKE URBAN模型中产生溢流的节点通过耦合的方式在MIKE 21模型顺着地形产生漫流,因此在地势低洼处易形成积水。将不同重现期的降雨情景进行模拟,对比四个情景下的城市内涝积水分布图,得到暴雨积水深度、积水范围与设计暴雨重现期呈现正相关性(如图6)。下表1给出1年、5年、10年及20年一遇暴雨不同水深等级的淹没范围,根据积水历时和积水水深,将白鹤社区的内涝风险划分为3个等级:轻度内涝、中度内涝及重度内涝。在《室外排水设计规范》中一般把小于15 cm暴雨积水认为不造成交通或者其他影响。模拟结果表明,中度内涝及重度内涝区域主要集中位于研究区的东部区域;综合4种降雨情景,研究区内涝风险以中度内涝为主,积水深度为15~50 cm。从表1得出1年一遇的总淹没面积有33 865.13 m2,其中15 cm以上的积水占总淹没面积的7%,5年、10年及20年一遇大于 15 cm的积水面积占比分别为12%、14%和16%,说明随着降雨重现期的增大造成内涝影响也加剧。

图6 不同情景最大水深分布Fig.6 The maximum water depth distribution in different scenarios

表1 不同情境降雨的淹没面积Table1 Submerged area of rain in different scenarios

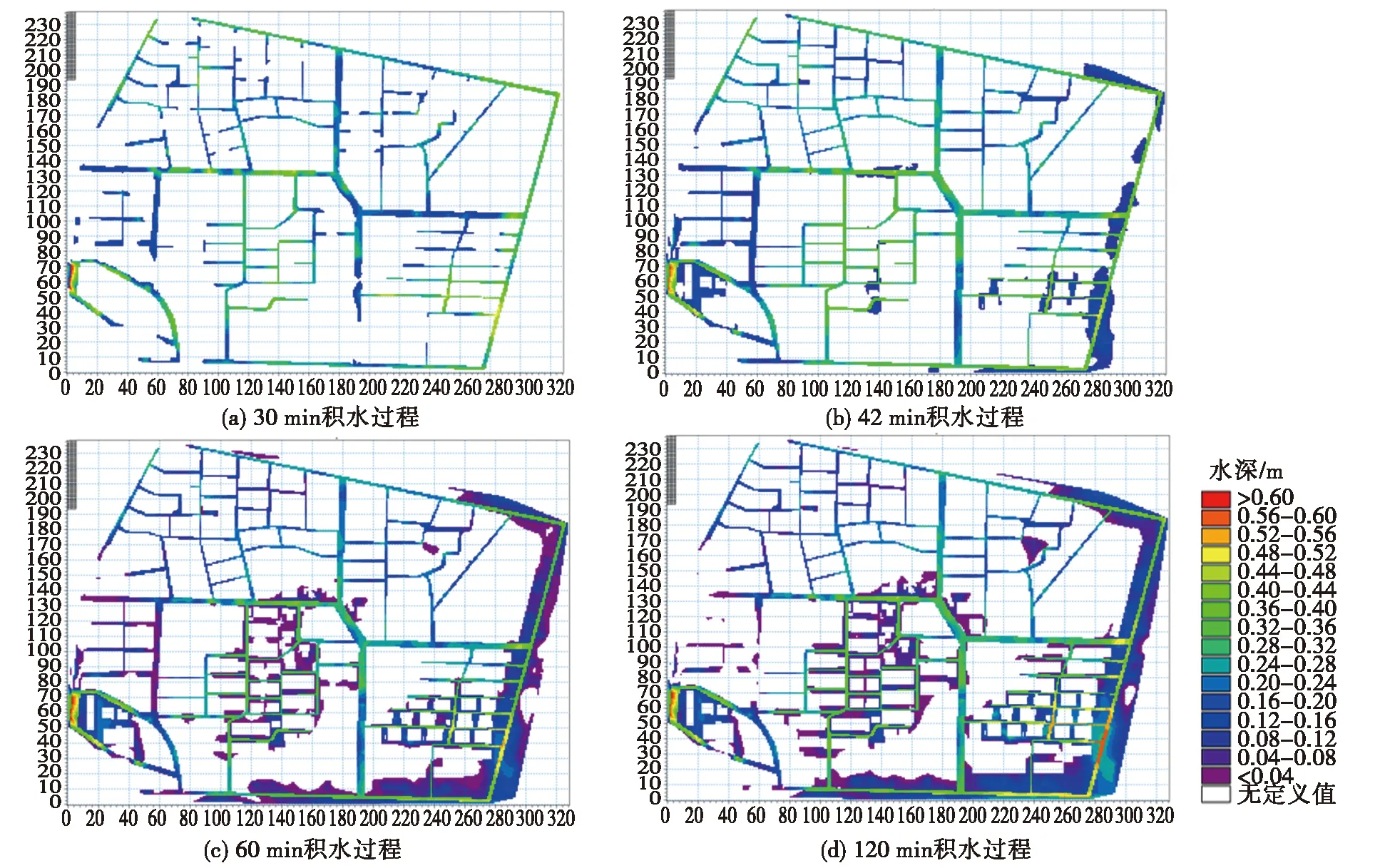

根据前面建立的宁波市白鹤社区MIKE FLOOD模型,模拟重现期为20年一遇降雨过程,分别列出降雨发生后不同时刻的积水分布情况(如图7)。在降雨发生30 min后由于大部分管道内水流为重力排水并非满流的状态,此时管道排水能力能大于地表径流量,社区内路段产生少许积水;在降雨发生42 min后由于降雨强度的增加,此时管道的排水能力小于地表径流量,白鹤社区积水越来越多,尤其在地势低洼处更加严重,此时积水大部分分布在道路,对白鹤社区的出行交通造成严重影响。在降雨发生60 min后,虽然暴雨的降雨强度已经开始减弱,但是由于之前降雨积累的雨水还没有完全的排出,白鹤社区的雨水管网还处于满流状态,导致地表积水无法顺利的排入雨水系统中,致使地面积水越过道路沿向地势低洼处蔓延,即造成下图中在60 min地面积水会比42 min更多的现象。在降雨发生120 min后,此时降雨停止,排水系统能力也逐渐恢复,但是在雨水管网布置较少的区域由于排水通道的不足,致使地面积水无法在雨水管网中排除,这部分积水顺着地面往低洼处漫流。

图7 20年一遇积水过程图Fig.7 Water accumulation process once in 20 years

2.2 模型验证

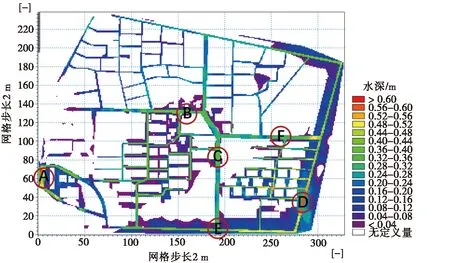

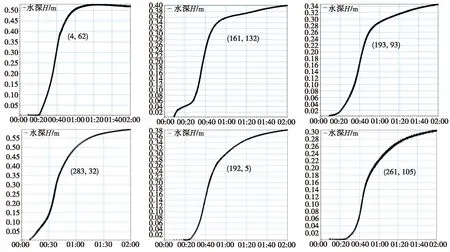

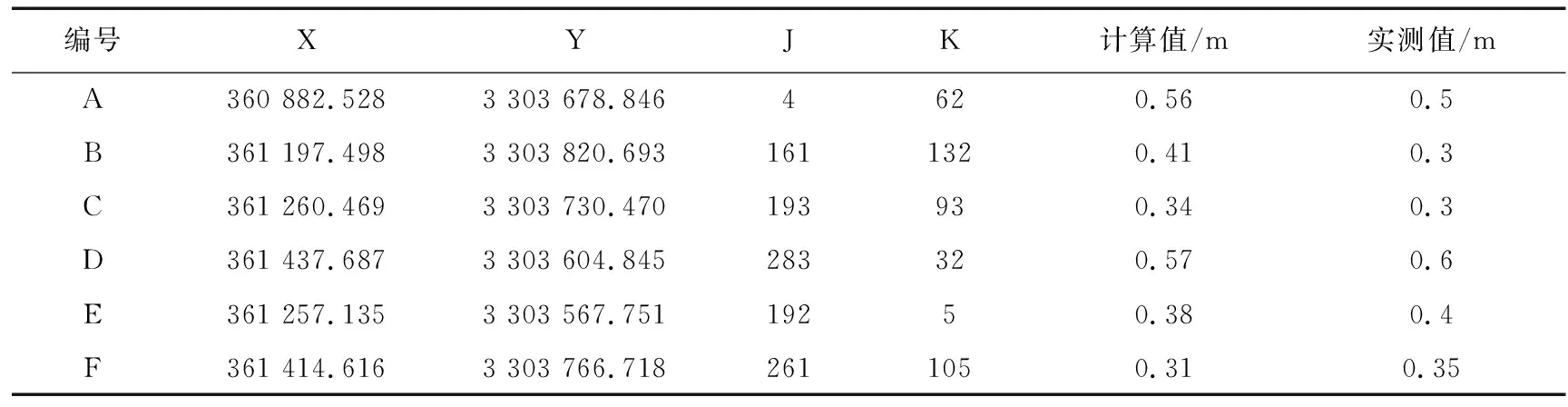

根据实测各场暴雨的详细地面淹没情况资料,所以对于模型的验证方面进行定量分析,即合理性分析[29]。耦合模型模拟结果是否合理,根据白鹤社区历次暴雨淹没情况来验证。根据降雨实测资料,实测出实际的淹没水深的数据,耦合模型模拟所得是管道正常情况下的内涝情况,假设管道规格正常、没有断管和淤积等情况下。结合对当地群众的访问调查及暴雨淹没痕迹推断,发现易涝区域共6处,这些区域实测积水分布与模型模拟出的易涝点分布位置基本一致(图8),积水点在模型网格中的坐标为A(4,62),B(161,132),C(193,93),D(283,32),E(195,5)和F(261,105),由模型模拟得出的积水过程线如图9所示,选取有实测资料的内涝点与模拟结果对应的内涝点进行对比分析(表2)。

图8 社区内涝积水点分布图Fig.8 Distribution map of waterlogging points in the community

图9 内涝点积水过程线图Fig.9 Process diagram of waterlogging point

表2 模拟结果与实测结果对比表Table2 Comparison table of simulated results and measured results

模型计算值与实测值的淹没水深误差都控制在20%以内,可见耦合模型模拟的结果比较合理,说明建立的白鹤社区城市内涝模型是基本合理的,在一定程度上反映白鹤社区在遭受极端降雨时的淹没情况。但也存在一定的误差,造成误差的原因有:

(1)数据原因

研究所采用的降雨数据是根据芝加哥雨型进行计算的,与实际降雨会存在差异。在对地形数据的处理过程中,与实际的地形存在一定误差。

(2)模型原因

模型是对实际情况的概化,在模型概化过程中,存在一定的误差[30]。如对白鹤社区下垫面处理中,只分为道路、建筑和其他3种类型。还有对于一些长度较短、管径较小的管网都进行概化处理。

模拟结果和验证结果基本相符,初步说明模型模拟具有合理性。为加强对突发性强暴雨洪水事件作出快速反应和应急处理,以模型应用等技术为先导,研究突发性暴雨洪水形成机理,预报和模拟城市洪水是防洪措施中必不可少的非工程措施之一。

3 讨论与结论

3.1 讨论

对城市内涝模型的研究,尤其是耦合模型的研究,国内目前还处于初期阶段。文章对于极端降雨条件下城市内涝的研究进行初步探讨,受限于基础数据和研究技术,尚存在很多不足之处,希望以后在以下几方面深入:

(1)在内涝模拟效率方面,SWMM模型需要手动输入管网模型参数,模型参数相对较多, 适于小型雨水管网排水防涝系统的模拟[31];而MIKE FLOOD模型可实现批量输入模型参数,模型参数较少, 适于较大雨水排水防涝系统的模拟,效率相对较高。

(2)受数据资料的限制,所研究的耦合模型仅仅是一维排水管网模型与二维地表漫流模型的耦合,并没有考虑一维河网模型。希望在后期有足够河网资料的情况下,继续深入研究。研究区地形复杂,由于相关城市地形、道路、市政设计文件搜集困难,很多资料是根据实地调查方式获得,研究区地形处理中,只分为道路、建筑和其他3种类型。所以对于构建的一维排水管网模型和二维地表漫流模型都做概化处理。

3.2 结论

利用MIKE FLOOD模型建立白鹤社区的一、二维耦合模型,根据耦合模型模拟不同重现期下白鹤社区积水情况,并以20年一遇为例分析白鹤社区在遭遇暴雨时的淹没情况。主要结论如下:

(1)利用芝加哥雨型进行模拟,首先通过市政部门暴雨公式进行详细的分析,根据暴雨强度公式得出降雨历时越短,降雨强度越大,降雨历时越长,降雨量越大。

(2)根据积水历时和积水水深,将白鹤社区的内涝风险划分为3个等级:轻度内涝、中度内涝及重度内涝。模拟结果表明,中度及重度积涝风险区域主要集中位于研究区的东部区域,即地势低洼区域;积水风险主要来源于道路,各内涝级别对应的道路淹没面积均占到总淹没面积的50%以上;5年一遇,10年一遇和20年一遇降雨情景下,内涝风险以中度积涝为主,即积水深度为15~50 cm。

(3)由模型模拟得到的降雨后城区地面的积水动态变化过程可知,白鹤社区遭遇20年一遇极端暴雨时,30 min左右城区开始轻微积水,随着降雨的持续,积水水深逐渐增加,60 min左右水深达到峰值,之后增幅减少,水深保持稳定,最后对模型模拟得到的易涝区进行定性验证,经过实地验证得到耦合模型结果具有可靠性。