海南岛强台风事件的气候特征

吴胜安,邢彩盈,朱晶晶

(海南省南海气象防灾减灾重点实验室, 海南 海口 570203; 2.海南省气候中心, 海南 海口 570203)

每年我国东南和华南沿海地区都会受到热带气旋(tropical cyclone,以下简称TC)的显著影响[1],其中海南岛是受到明显影响的地区之一[2,3]。据统计,年均影响海南岛的热带气旋个数超过6个,登陆的热带气旋个数达2个。尽管其中影响海南岛的强台风数量相对较少,但是强台风造成的灾害非常严重,例如“7314”号强台风曾把琼海“夷为平地”,而“0518”号强台风“达维”和“1409”号超强台风“威马逊”给海南造成的直接经济损失均超百亿元[4,5],可见强台风是海南灾害性极端气候事件的典型代表。深入认识强台风发生发展的规律和机制,做好预测服务对科学地部署海南岛的防灾减灾工作意义重大。

随着全球变暖,部分极端气候事件的发生越来越频繁[6],但不同重现期(不同强度)的极端事件对气候变暖有不同的响应[7]。王小玲等[8]的研究指出,1957—2004年间强热带气旋频数呈显著减少趋势,强度越强,减少趋势越明显。赵珊珊等[9]和曹楚等[10]关于西北太平洋热带气旋频数和强度的分析也得到类似的结论,即西北太平洋近中心最大风速≥58 m/s的超强台风频数有长期减少趋势,西北太平洋热带气旋频数、平均强度和极端强度均呈下降趋势,田荣湘[11]关于南半球气候变暖对西北太平洋热带气旋的影响研究也得到一致的结论。这些分析意味着全球变暖导致的西太平洋海表温度升高并未直接造成超强台风增多。此外,丑洁明[12]等在针对影响广东省的TC特征分析中指出,影响广东省TC频次整体随时间变化不大,强度低的TC频次随年际呈现较为明显地减少变化趋势,而强度高的TC频次呈现较为明显的逐年上升趋势,它意味着不同区域影响的强台风活动有不同的变化特征。那么,影响海南岛的强台风活动有何特征?有必要把影响海南岛的强台风做为一个整体来分析其气候特征,从而了解其发生和变化规律,为进一步深入认识其影响海南的机理、做好预测服务提供参考。

1 资料方法

1.1 资料

主要使用了1949—2018年台风资料、海南历史灾情资料和再分析资料。台风资料来自中国气象局《台风年鉴》[13];海南历史灾情资料来自《中国气象灾害大典(综合卷)》[14]和《海南年鉴》[4-5,15]。

文中用到的ENSO指数为BEST指数[16](Bivariate ENSO time series,Calculated from combining a standardized SOI and a standardized Nino3.4 SST time series,http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/ from NOAA/ESRL),再分析资料来自美国气象环境预报中心(NCEP)和美国国家大气研究中心(NCAR)联合制作的NCEP/NCAR再分析数据集[17]。

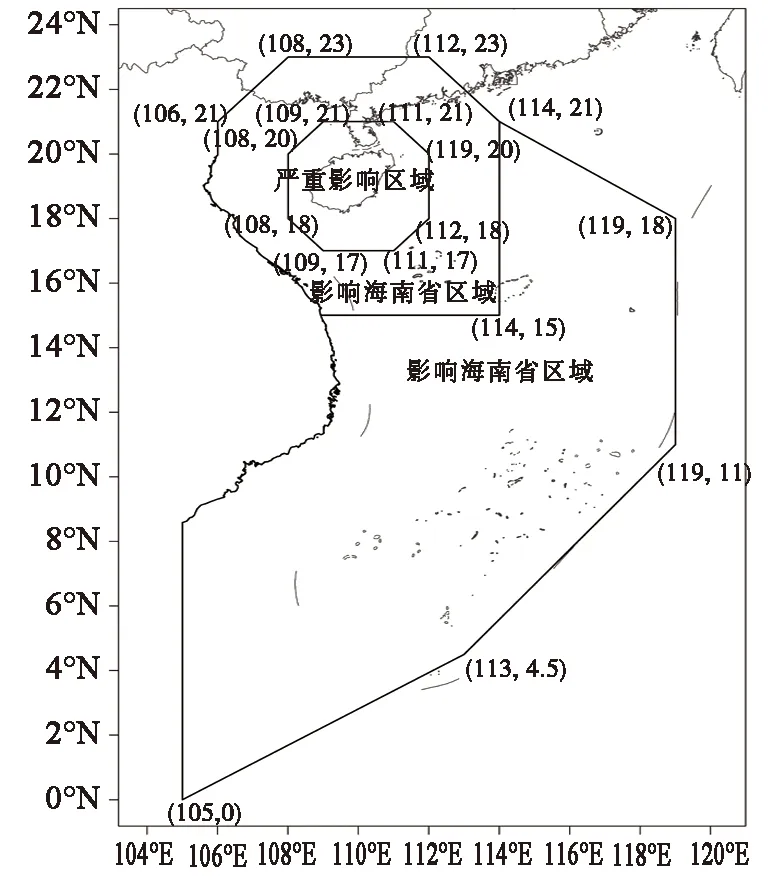

文中用到的潜在破坏力[18,19]指的是TC在海南省台风业务影响区域图(图1)中严重影响区内的累积能量,由各时次的最大风速平方与时间的积累加而得。

1.2 海南岛强台风事件的识别

根据海南台风灾情发生实际和防台减灾需要,定义海南岛的强台风事件(Hainan Island violent typhoon events,以下简称HNVTE)为:当热带气旋在海南岛严重影响区(图1)以14级以上(强台风)强度至少影响6 h,这样一次事件称为强台风事件[20、21]。根据该定义,对严重影响海南岛的台风进行排查,1949—2018年HNVTE共发生24次(20年)(表1)。平均来看,HNVTE的发生频率约为每3年一次。查阅《中国气象灾害大典》和《海南年鉴》资料可见,这些强台风事件均给海南带来了非常严重的损失。

图1 海南省台风业务影响区域图Fig.1 Affected area of typhoon operation in Hainan province

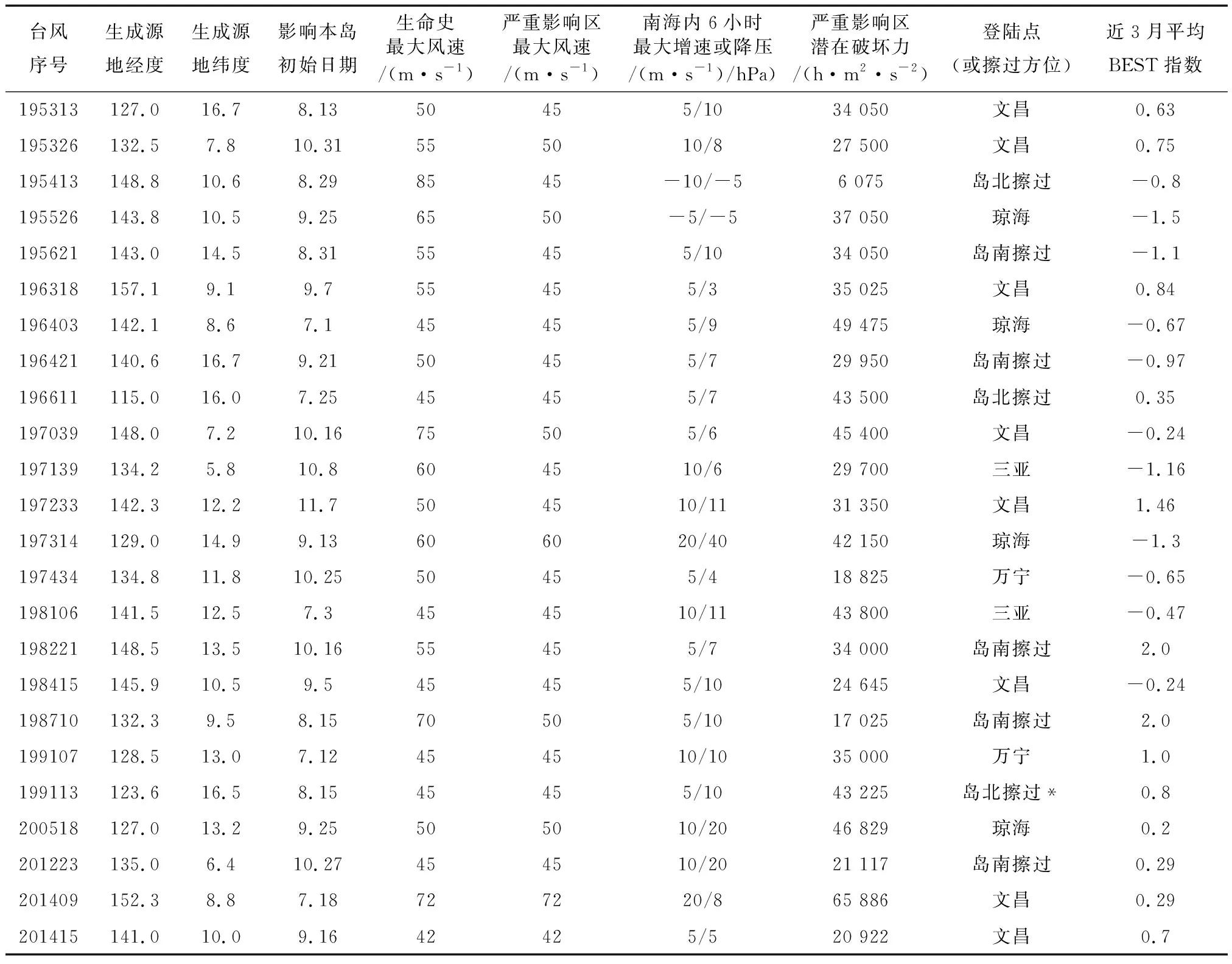

表1 1949-2018年海南岛强台风事件表Table1 Hainan Island violent typhoon events

2 气候特征

2.1 时间分布

从HNVTE发生的年份(包含于表1台风序列信息中)可见,HNVTE存在明显的年际、年代际变化特征以及减少趋势。首先,HNVTE出现频次存在明显的年代际变化特点,1950s和1960s年代各出现5次,1970s年代出现了4次,1980s年代出现3次,1990s年代则只出现了2次,而到2000s年代则只出现了1次,2010s年代又增多,截止2018年共出现了3次。1950s年代到2000s年代呈波动式减少趋势。其次,HNVTE活跃和间歇的年际变化特征也很明显,具有连续发生的特点,活跃时期和间歇时期的连续性都较高。1953—1956年连续4年出现HNVTE,1957—1962年连续6年未出现;1963—1966年集中出现4次,接下来连续3年未出现;1970—1974年连续5次出现,接下来是1975—1980年的间歇期;1981—1984年又集中出现了3次,之后的6年只出现了1次;1990s和2000s年代则是沉寂期,每个年代仅1年发生HNVTE;而2012—2014年又是活跃期,HNVTE集中出现了3次。

分析表1中台风影响本岛的初始日期可见,1949年以来,HNVTE均出现在下半年,最早7月初,最晚11月上旬。HNVTE发生最频繁的月份为9月,1949年至2018年共出现7次(占比29%),其次是10月,出现6次(占比25%),再次是7月和8月,均各出现5次(占比21%),11月仅出现过一次(占比4%)。从表中还可以看出,HNVTE的时间分布还有明显的年代际变化特征:1970年以前(50年代和60年代),10月份HNVTE只出现过一次,而8月和9月份HNVTE则出现了3次;1970s年代和1980s年代,10月份HNVTE出现了4次,还出现唯一的1次11月份HNVTE,其次9月份HNVTE出现2次,而8月和7月HNVTE各只出现过1次。说明1970s和1980s年代HNVTE活动较1950s和1960s年代明显偏晚。而1990s年代以后HNVTE发生时间又较1970s和1980s年代偏早,主要是由于10月份的HNVTE出现概率降低所致(由1970s、1980s年代的20年4次降到1991—2018年共28年的1次)。

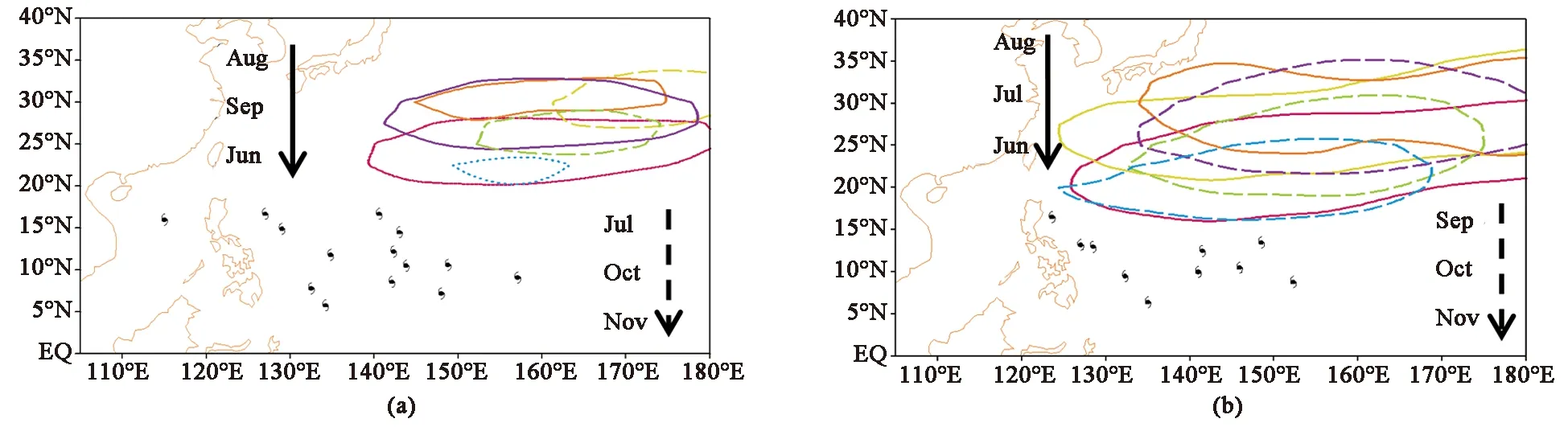

副热带高压南侧的引导气流对台风的加强发展和移动路径有极其重要的作用,为了解西北太平洋副热带高压气候态迁移对HNVTE的影响,文中对1980年前后两个30年的气候态进行了比较分析。图2所示的是1951—1980年和1981—2010两个气候态各月副高气候态所处位置及1980年以前和之后HNVTE中TC源地坐标,由图可见,新气候态较之前30年副高有明显的加强西伸,脊线和脊点南移,在新气候态下,6月和11月的副高脊点已向南越过20°N,10月副高南界非常接近20°N。各月HNVTE的发生频次及其变化与副高位置及其变化有很好的对应关系。首先,上半年以及11月后,副高脊线接近20°N或以南,其南侧活动的台风很难移动至海南岛;其次,8月HNVTE相对较少与其脊线和南界相对偏北(远离海南岛所在纬度)有关;第三,1980s年代中期后HNVTE在10月发生频次变少以及11月从有至无,此时10月和11月份副高在变大变强后脊线接近20°N,而其南界也显著南扩,不利于台风移动至海南岛,二者有很好对应关系;第四,HNVTE发生频次明显减少,可能与副高变大变强后大压缩了HNVTETC生成与活动的空间有关。

图2 1951-1980年(a)和1981-2010(b)年气候态各月副高位置及1980年前和1980年后HNVTETC源地(6月:红线;7月:黄线;8月橙线;9月紫线;10月:绿线;11月蓝线)Fig.2 Average subtropical high over the western north Pacific during 1951-1980 (a) and 1981-2010 (b) as well as TC original location of HNVTE before 1980 and after 1980

综合上述分析可见,HNVTE在总体呈减少趋势的基础上,存在明显的年代际变化特征,1950s、1960s年代偏多,1990s、2000s年代偏少;同时还存在表现为集中发生活跃期和长期沉寂间歇期的年际变化特征。HNVTE发生在下半年,高发月份是9月和10月,但10月发生的概率有明显减少趋势,HNVTE的减少可能与西太副高变大变强有关。

2.2 源地和路径

分析HNVTE中TC源地(图3、表1)可见,1949年以来,HNVTE的台风仅1966年7月的强台风源自南海,其余均源于西北太平洋,主要集中在150°E以西、15°N以南的菲律宾以东海域。源地纬向最西为120.8°E,最东为149.8°E,横跨约30个经度;经向最南6.4°N,最北19.0°N,纵跨约14个纬度,但主要集中在10-15°E区间的5个纬度内,占比72%;而10°N以南仅两个,占比8%;15°N以北5个,占比20%。但1987年以后源地在15°N以北的概率在减少,而在10°N以南的概率可能会增加(各出现1次,各占比14%)。

图3 1949—2018年HNVTE台风生成源地及路径Fig3 TC original locations and paths of HNVTE during 1949—2018

图3还显示了HNVTE台风路径。从中可见,HNVTE台风路径以西北偏西或西行路径为主。图中给出了A、B、C、D四个台风活动较为密切的区域点,可见HNVTE台风主体路径大致为两条:一类路径,在A区域附近生成,西行至C区域附近,然后西北偏西行至D区域(海南岛以东近海);二类路径,在A区域附近生成,西北偏西行至B区域附近,然后西北偏西行至D(海南岛以东近海)。

分析表1中登陆点或擦过方位可见,海南岛东部海岸是HNVTE热带气旋正面袭击地,其中文昌是HNVTE的最频登陆点。1948年以来的HNVTE热带气旋有8次在文昌登陆,占比33.3%;其次是琼海,登陆4次,占比16.7%;第三是万宁和三亚,各登陆2次,各占比8.3%。另外,未正面袭击海南岛的HNVTE有8次。从表中还可以看出,1970年以前,HNVTE除两次从岛南擦过外,基本都从琼海以北登陆或擦过(10次中的8次)。在1971年以后,强台风从万宁以南登陆或擦过的概率明显增大(14次中的8次,超过了琼海以北登陆或擦过的频次)。以上说明HNVTE影响有南移倾向,这很可能是图2中所示的副高脊线和南界均南移所致。

图3(b)~图3(e)所示分别是7、8、9和10月HNVTE中TC路径。从中可见,7月TC路径相似性最好,基本上按先西行再西北行的路线移动;生成源地的纬向聚集度也最好。其次是9月,仅一个TC按一类路径移动,其余按先西北行再西行的二类路径移动。8月和10月路径和生成源地的聚集度较7月和9月松散。

综合上述分析可见,HNVTE中TC主要源自西北太平洋,大体在菲律宾以东海面生成后,先西行至菲律宾中部群岛再西北行自海南岛或先西北行至菲律宾北部再西行至海南岛;7月和9月HNVTE中TC的台风路径有较好的聚集性;尽管文昌是HNVTETC的主要登陆点,但HNVTE影响有南移倾向。

2.3 发展变化与潜在破坏力

对HNVTE中热带气旋在南海内的发展变化进行分析(见表1:南海内最大增速或降压)可见,热带气旋要在进入海南岛严重影响防区达到强台风等级,往往需在南海内继续加强。1948年以来的HNVTE中,只有1954年和1955年两次事件中的热带气旋在南海呈减弱趋势,而这是因为其到达菲律宾东部近海南强度达到了最强,中心最大风速达85 m/s和65 m/s。除此之外的热带气旋在南海大多表现出快速加强现象[22-23],在22次HNVTE中,有17次事件中的热带气旋在南海急速加强(每6 h中心气压下降7 hPa)。中心气压下降最急剧的是“7314”号台风,6 h降压达40 hPa,其次是“0518”号和“1223”号台风,6 h降压达20 hPa;中心风速加强最快的是“7314”号和“1409”号台风,6 h增速达20 m/s。

从表中还可以看出,1950s和1960s年代,HNVTE有两次表现出在南海减弱的现象,其他8次事件中只有一次事件的热带气旋中心风速6 h最大增速达10 m/s,其它均只有5 m/s。而1971年以后的HNVTE均有在南海加强现象,15次事件中有8次事件中热带气旋中心风速6 h最大增速达到或超过10 m/s。

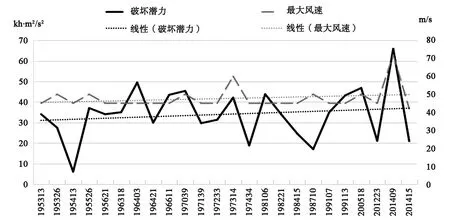

对比各HNVTE中热带气旋生命史最大风速与海南岛严重影响区最大风速的差异(图4)可见,1970s年代以后HNVTETC生命史最大风速与海南岛严重影响区最大风速的差异明显小于此前的HNVTETC,特别是1990s年代后,这种差异已减少至0。也就是说,1990年后的HNVTETC是在进入海南岛近海才发展至其最强状态,这与前述1971年后HNVTETC在南海有快速发展的分析一致。

图4 HNVTE各TC的生命史最大风速和在海南岛严重影响区最大风速及两者差Fig.4 The maximum wind speed of TC existence and that when moving in region where TC influence Hainan Island seriously as well as the difference of them

各HNVTETC在海南岛严重影响区的最大风速总体接近,但仍可见各年代极大值随时间是增大的(图5)。1950s年代极值为50 m/s(1953和1955年),1970s年代极值为60 m/s(1973年),2010s年代极值达到72 m/s(2014年超强台风“威马逊”)。从图4还可见,HNVTE各TC对应的潜在破坏力也存在随时间的增大趋势,主要由个别极端性HNVTE引起,潜在破坏力最小事件发生在1954年,由于其只是从岛北快速擦过,产生的潜在破坏力仅为6 075 h*m2/s2),而潜在破坏力最大事件发生在2014年,由超强台风“威马逊”造成,主要因为其明显高于其他TC的风速所致。图中还可见1980s年代后HNVTE破坏潜力的振幅有变大趋势,这对HNVTE破坏力预测有一定指示意义。

图5 HNVTE中TC在海南岛严重影响区的潜在破坏力(h*m2/s2)和最大风速(m/s)Fig.5 TC destruction potential ((h*m2/s2) and the maximum wind speed (m/s) of HNVTE in region where TC influence Hainan Island seriously

综上所述,HNVTETC需在南海继续加强,1971年后更是在南海有快速发展。潜在破坏力极值随时间有增大趋势,振幅在1980s年代后有变大趋势。

3 海温背景

分析表1中HNVTE发生前近3月(当月、前1月和前2月)平均的ENSO指数可见,1980s年代后期后,HNVTE均出现在ENSO暖状态年(ENSO指数为正),而此前则主要出现在ENSO冷位相年(ENSO指数为负)。这说明HNVTE发生的海温背景可能存在年代际变化,或者说发生了突变。

已有研究表明,大气环流在1980s年代后期发生了突变[24-25],图2所示1980年前后两个气候态副高的差异也揭示了这点:随着全球变暖,西太副热带高压变大变强,脊点(脊线)南移,南界南移。另一方面,赤道东太平洋海温偏暖有利于西太平洋副高脊线偏南、面积偏大和脊点偏西[26]。比较全球变暖和赤道东太平洋暖海温对西太平洋副高的影响可见,两者的作用效果是一致的,即全球变暖和厄尔尼诺事件均不有利于HNVTE的发生。这与随着全球变暖,厄尔尼诺事件越来越频繁,但海南岛的强台风事件却越来越少的现象吻合。同时,这也说明:尽管1980s年代后期后,HNVTE均出现在赤道中东太平洋海温偏暖年份,即相对中东太平洋冷状态,暖状态更有利于HNVTE的发生;但这并不意味着1980s年代后,厄尔尼诺是有利于HNVTE发生的影响因子,更有可能是冷暖状态相互转换时期的中东太平洋海温更有利于HNVTE的发生,表1中1987年后累积ENSO指数绝对值较小说明了这点。

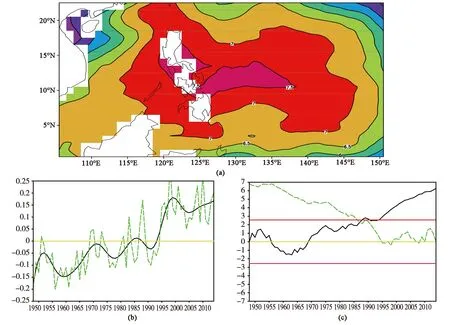

南海热状况(表面气温、海表温度)的气候变化显示夏、秋季突变发生在1980s年代,冬、春季的突变发生相对较晚,在1990s年代(图略)。对南海和西太平洋西部(影响海南的强台风生成和移动区域)海表温度进行经验正交函数(EOF)分解(图6),得到第一模态的方差贡献可达68.5%,远大于第二模态的9.5%,说明它可以反映该场变化特征的主要信息。第一模态的空间分布(图6(a))表现为全场一致型,中心区域位于菲律宾及其以东部洋面,这些区域正是西北太平洋热带气旋活跃区,也正是影响海南岛的强台风生成源地。南海和西北太平洋海表温度EOF分解第一模态的时间系数表现为明显的年代际变化特征(图6(b)),利用M-K检验,可见1980s年代后期为突变点(图6(c)),之前年代际变化距平为负值,可以认为是冷期;之后年代际变化距平为正值,为暖期。陶丽等[27]指出,在不同年代际背景下,ENSO与WNPTC的关系不同,在1969-1988年(对应前述冷期)强TC频数与中国近海(包括南海)的SST呈显著正相关;而在后一时期1989-2008年(对应前述暖期),强TC频数与西北太平洋SST呈显著负相关,而与热带中东太平洋呈(特别是热带中太平洋)显著正相关。也就是说,在冷期,当中东太平洋处于拉尼娜状态时,南海SST偏高(年际尺度),对应西北太平洋强TC偏多;在暖期,在中东太平洋处于厄尔尼诺状态时,有利于西北太平洋强TC偏多。这与图6所示的HNVTE的海温背景是一致的:1987年之前,HNVTE多发生于拉尼娜状态下,之后则几乎只发生在厄尔尼诺状态下。此外,由于南海和西北太平洋海温在1987年后突变式升温,根据在暖期强TC频数与西北太平洋SST呈显著负相关关系,可知强TC频数将显著减少,这与海南岛1987年后HNVTE明显减少也是一致的。

注:图(b)中光滑黑色曲线为低频滤波后的时间系数,图(c)中黑色实线表示M-K检验的UF,绿色虚线为UB,红色直线为a=0.05显著水平临界值。

综上所述,HNVTE与海温间的联系有明显的年代际差异,1987年前,中东太平洋冷状态和南海-西太平洋偏暖有利于HNVTE发生,而1987年之后,中东太平洋弱的暖状态有利于HNVTE的发生,但由于南海-西北太平洋海温突变式升高导致HNVTE发生概率显著降低。

4 结论

文中从时间分布、源地路径、发展变化与破坏潜力以及海温背景4个方面分析了HNVTETC的气候特征,主要结论有:

(1)HNVTE在总体呈减少趋势的基础上,存在1950s、1960s年代偏多,1990s、2000s年代偏少的明显年代际变化特征;同时还存在集中发生活跃期和长期沉寂间歇期的年际变化特征。HNVTE发生在下半年,高发月份是9月和10月,但10月发生的概率有明显减少趋势。

(2)HNVTETC主要源自西北太平洋,大体在菲律宾以东海南生成后,先西行至菲律宾中部群岛再西北行自海南岛,或先西北行至菲律宾北部再西行至海南岛。HNVTETC的主要登陆点是文昌,但其影响也有南移倾向。

(3)HNVTETC需在南海继续加强,特别是1971年后需在南海有快速发展;潜在破坏力极值随时间有增大趋势,振幅在1980s年代后有变大趋势。

(4)HNVTE与海温间的联系有明显的年代际差异,1987年前,中东太平洋冷状态和南海-西太平洋偏暖有利HNVTE发生,而1987年之后,中东太平洋弱的暖状态有利于HNVTE的发生,但由于南海-西北太平洋海温突变式升高导致HNVTE发生概率显著降低。

由于强台风事件是极端天气气候事件,属于小概率事件,样本量相对较小,导致常规的气候学诊断方法难以适用,进而影响结论的科学性。以上分析结论可对强台风事件的预测工作能提供有意义的帮助,但其科学性需在实践的业务工作中不断订正完善。