威海市南海翡翠城滨海住区规划设计

倪剑波张令玉张原侯艳玉安俊贤

(1.山东建筑大学 建筑城规学院,山东 济南250101;2.山东建筑大学设计集团有限公司,山东 济南250013;3.济南市规划设计研究院,山东 济南250101)

0 引言

我国快速工业化和城镇化发展进程中出现了环境污染、交通拥挤、住房紧张等一系列“城市病”,加之人口老龄化趋势的加快,大量人群出现了生理或心理健康等诸多负面影响。为此,国家提出了建设“健康中国”的行动方案,要求积极培育健康服务为核心的新产业、新业态和新模式[1],以应对城市健康挑战,提高人民健康水平。城市滨海新区凭借其宜人气候、清新空气、优美景色、舒适环境等良好的自然禀赋,相较于内陆建成环境,更具发展健康服务产业的优势[2]。随着经济发展和社会进步,人们的健康意识和健康需求不断提高,以“健康+旅游”为主旨,融合健体、休闲、康养等理念的滨海住区生活模式逐渐成为大众生活常态化的选择,因其能够达到身体、心智和精神上的和谐乐活状态,呈现了大量的市场需求[3]。

近年来,关于滨海住区规划建设的理论和实践研究取得了一些有益的成果[2-4],但在目前的滨海住区建设中,常存在定位模糊、功能趋同、空间异化、道路不畅及景观生硬等问题,以落实健康主题的滨海住区规划实践仍显不足[3,5]。为此,文章以威海市南海翡翠城滨海住区规划设计为例,基于“蓝绿交织,乐活宜居”的规划理念,从空间布局、道路系统、绿化景观、建筑群体和滨水岸线等方面探索滨海住区的规划策略。

1 研究区域概况

1.1 区域位置

南海新区位于威海市文登区南部,与韩国、日本隔黄海相望,其核心起步区面积为160 km2,而其规划建设面积为90 km2,是国家战略山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈重点建设区域[6]。南海新区因其独特的地理气候、优越的岸线资源、宜人的山水环境,以及可持续的城市建设,于2009年获得“联合国人居奖(中国)优秀范例奖(示范新区)”的荣誉。旅游度假区作为新区起步区三大功能分区之一,空气质量优,因其良好的气候、海湾、沙滩、湖泊、植被、人文等优势资源,成为山东半岛独具特色的滨海旅游度假区。

1.2 项目概况

项目位于旅游度假区核心,周边交通发达,高速公路、城际铁路、深水港口、国际机场配置齐全。基地东距起步区综合商务区、南海新港分别为5、20 km,北距文登城区25 km,南距金沙滩2 km。基地东起金海路,西至金海西路,南起金来路,北至昌阳路,规划总用地面积为0.34 km2,其中可建设用地面积为0.22 km2(如图1所示)。项目区位优势突出、景观资源丰富、周边设施完备,具备开发以健康为主题的滨海住区潜力。

图1 翡翠城滨海住区在南海新区的位置图

1.3 自然条件

南海新区地处北温带,属东亚季风区域大陆性气候。四季变化明显,年均气温为11.9℃。受濒临的黄海海洋的调节作用,夏季凉爽潮湿、冬季寒冷湿润,年降雨量适中。基地坐拥旅游度假区核心地段,东依幸福河,西拥蓝湖公园,北靠昆嵛山,南眺黄海,构成了“山—海—湖—城”为一体的宏观生态景观格局。

1.4 现状条件

现有基地多为未开发用地,形态较为完整,总体呈梯形状,东西长约为590 m、南北长约为700 m。基地内部有一区域水系,西连蓝湖公园,东接幸福河,向东经香水湾注入黄海。区内其他用地地势平坦,高差起伏较小,高程集中在1.5~2.7 m之间,适宜开发建设。由于土壤盐碱含量较高,为保证施工质量,需在住区建设过程中进行专业化工程处理。

2 规划依据与原则

2.1 规划依据

(1)《中华人民共和国城乡规划法》(2008年)

(2)《城市规划编制办法》(2006年)

(3)《城市居住区规划设计规范》(GB 50180—93)

(4)《城市道路交通规划设计规范》(GB50220—95)

(5)《文登市城市总体规划(2002—2020年)》

(6)国家、山东省、威海市等相关法律法规、条例和其他规定。

2.2 规划原则

(1)生态性、可持续原则

确立生态优先的规划思维,科学评判并最大限度保护域内重要的水系、湿地、廊道、植被等生态功能区。采用低影响开发模式[7]和绿色建筑技术,尽量减小因人为而带来的负面影响,打造可持续的韧性基底,塑造高品质的滨海住区生态环境。

(2)多元化、人本化原则

面向全龄客源,构建多元包容滨海住区。针对不同群体特征,导入相关健康服务业态,细化健康服务项目,配置靶向型、复合化的公共服务设施。以人为本,通过科学规划,营造功能混合、强度适宜、环境优美、和谐开放的健康主题住区,兼具秩序与活力。

(3)地域性、协同性原则

挖掘项目所在滨海地区的地域特色和人文特质,充分发挥临海近湾对基地品质的提升作用。因地制宜地将住区功能、空间、道路、景观、水系等多要素与区域系统进行关联耦合[8],协同促进,共同实现滨水住区与新区环境的整体协调发展。

3 规划方案设计

3.1 规划理念

翡翠城滨海住区规划以自然禀赋为依托、生态健康为主题、滨海休闲为特色、和谐包容为内核,耦合关联多维发展要素,以建设可持续发展住区为整体目标,确立了“蓝绿交织、乐活宜居”的规划理念。

蓝绿交织 突出生态功能,依托在地生态环境,立足区域自然条件,统筹水系、湿地、岸线、植被等生态景观要素,在保障区域水位、水量和水质的前提下,梳理住区内部蓝绿资源。采用网络化、立体化的整体设计手法,通过理水成湖、连通廊道、营建斑块等方式,重塑面—线—点有机结合、融汇互通、蓝绿交织的开敞空间经络,以此为基础,打造景观连续、层次丰富、近水亲绿、开放包容的生态住区[9]。

乐活宜居 强调健康主题,针对当地客源、区域客源、候鸟式养老客源、旅游休闲客源等目标人群,满足不同年龄、不同阶层、不同文化人群多元化、精细化的健康需求,提炼养心、养身、养生等主题功能。落实康体健身、营养膳食、修心养性、关爱环境等活动内容,综合健康疗养、养老康复、休闲度假、文化娱乐、康体运动、慢享生活等功能模块,力图使入住人群在身体、心智和精神上都能达到自然、和谐及乐活的状态。

3.2 空间布局

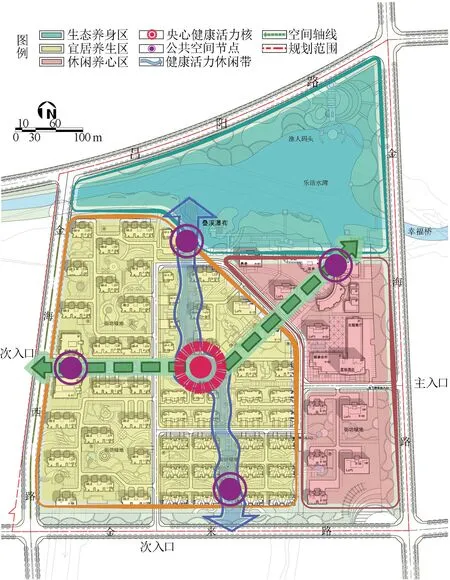

规划整体形成“一核、一带、两轴、三区、四点”的空间格局(如图2所示)。

图2 翡翠城滨海住区规划结构图

(1)“一核”是指位于住区中部的央心健康活力核。规划在住区中部开挖南北向活力溪谷,将水系从北部水域引入基地内部,扩大汇入面积,理水形成开敞景观内湖。围绕滨湖生态空间营造环湖漫道、水岸花海、活力园地、亲子沙场等各类健康休闲项目,为不同群体提供娱乐游憩的活动场所。

(2)“一带”是指位于住区中部,连接北部水域、景观内湖与南部绿地的健康活力休闲带。依托活力溪谷和生态绿道组织慢行系统,配以季相鲜明的乔灌花草组合,形成贯穿南北、开合有致、富有层次的蓝绿通廊。休闲带融贯住区南北、接水衔绿、揽溪抱园,有利于清新空气进入住区,调节并改善局部微气候,提升户外环境的舒适度。

(3)“两轴”是指位于住区的东西向和斜向空间轴线,以央心健康活力核为中心,将各街坊进行有机串联,与周边水域、防护绿带、街头绿地等区域环境形成积极互动,沿轴配置多重常绿植物、主题健身场地、系列景观小品,再结合各街坊内部次要空间轴线,共同构成了疏密得当、张弛有度、秩序井然的住区空间格局。

(4)“三区”是指以生态健康为主题而布局的3个功能区,分别为北部生态养身区、东部休闲养心区和西部宜居养生区。3个区域相互呼应,能够提供多样化的健康服务需求和空间。

北部生态养身区依托北部特有的河湖水系塑造乐活水湾,突出生态养身功能,落实以体育运动预防和治疗疾病的理念,规划构建“环湾漫道+林地步道+亲水栈道”的慢行系统,提供慢跑、散步、骑行等活动空间。慢行系统向西可连接蓝湖公园,向东经幸福河、香水湾可步行至海滩。沿线设置耐力健身、体质监测、太极广场、户外露营、活力家庭、湿地摄影等适合不同年龄人群身体条件和兴趣爱好的多重活力运动项目,增强运动养身体验。

东部休闲养心区以提升地区设施水平、创新健康服务业态、完善公共空间体系为出发点,在东部设置以涵养健心为主要功能的健康服务综合区,规划布局4个功能板块。其中,医养板块包括医疗卫生、治未病、慢病养护、健康检测、养生康复、亚健康管理、保健教育等;休闲板块包括禅修、冥想、瑜伽、茶道、以及中小型健康服务零售店等;度假板块包括星级宾馆、复式公寓、健康会所、主题餐厅等;养老板块满足疗养型、候鸟型、助养型等多元养老需求,设置疗养保健、药膳食疗、文化会馆、老年大学、中医讲堂、夕阳红公寓等。此外,结合智能技术运用,还配备智慧护理、智慧康养、智慧家居等远程医疗设施。

西部宜居养生区主要面向本地居民、周边居民以及部分省外居民打造的高品质养生社区,兼顾公共服务设施配置的多样性、便捷性和个性化需求[10]。规划考虑银发社区的属性,依据老年人自发性休闲健身与必要性社会活动为主的行为特点,选择在半径500 m范围内布局各类配套服务设施。结合相邻住区现状,引导不同社群活动在空间上进行叠合,在西入口配置方便易达的社区商业、物业管理、文体活动、休闲健身等设施,并注重设施的适老化设计,严格实施无障碍建设,力求减少安全隐患。

(5)“四点”是指住区轴带端部有机布局的4个公共节点。西部为由公共建筑围合而成的综合服务公共节点;南部为以乔灌花草相结合,形成花境丰富的住区入口景观节点;东北部为由时尚蓝街、主题雕塑、动感喷泉构成的标志性景观节点;北部为由乐活水岸、叠溪瀑布、滨水栈道形成的湿地游憩景观节点(如图3所示)。

图3 翡翠城滨海住区规划总平面图

3.3 规划策略

3.3.1 道路系统

规划采用“整体有序、慢行优先”的设计理念,根据不同人群的心理特征和行为模式组织各级住区道路,力图创造一个安全、便捷、舒适的住区道路系统(如图4所示)。

图4 翡翠城滨海住区道路系统规划图

基于住区周边交通条件,以及各街坊的开发和出行特征,在金海路、金来路和金海西路分别设置机动车出入口,与住区内部环状车行路网相连,将各个街坊进行串接,构筑主要的道路网骨架。结合人群出行的便捷性和安全性要求,规划设置车行主路路面宽度为7 m,其两侧各设置2.5 m的人行道,实现人车分行。为进一步提高住区交通的安全性,在车行路面采取布设减速带、隔离带、材质铺装等措施,以达到减缓驶入车辆行车速度的目的。

考虑推广街区制的弹性实施要求[11],出于安全、静谧、包容的出行考量,规划利用半环状路网组织住区次要道路系统,并就近设置地下停车场库出入口,既可以使各街坊自成体系,又能保障居民享受安全便捷的出行环境。综合考虑住宅布局、建筑规模和出入口位置,规划沿车行道外围安排机动车和非机动车分散停车,有效避免机动干扰深入居住环境内部,以营造安全、舒适、高效的住区氛围。

慢行交通意味着活力、品质和安全,体现了现代人对宁静、闲适和健康生活的追求。住区慢行系统组织以水系、轴线、铺装及各级绿地为载体,注重与住区“点、线、面”空间要素的叠合与衔接。规划连接贯穿乐活水湾、景观内湖、街头绿地、游憩广场以及各级公共服务设施,通过塑造景观优美、类型丰富、植被多样、步移景异的复合化、几何化拓扑慢行空间体系,在尽可能不受机动交通干扰的前提下增强慢行活动对人群的吸引力。其间设置并穿插具有趣味性的慢跑道、漫步道以及花园路,激发居民的整体参与热情,有利于创建氛围和谐、绿色包容的社区关系,以此提升凝聚力并增强社群意识。

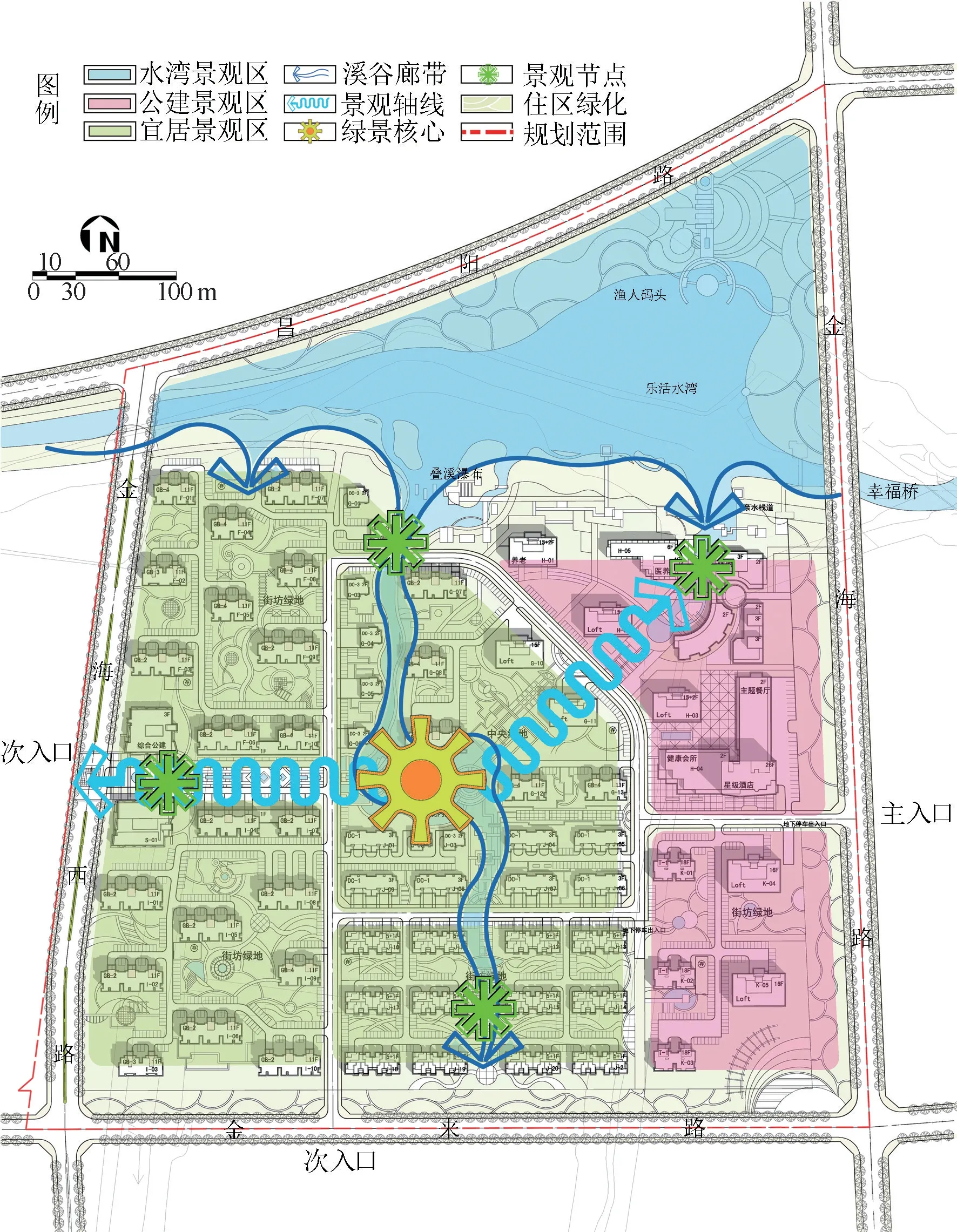

3.3.2 绿化景观

北部生态养身区的乐活水湾,东西连通区域水体,其水面宽阔、水量充沛,既是服务于周边人群养身健体的生态公园,又承担净化区域水体水质、保护生物多样性、维护生态系统稳定的功能。规划结合地形地貌进行微地形处理,并对水体形态进行调整,配植多重耐碱性水生植物,营建多层、复构、立体的植物群落,避免采用整齐划一的园林化和传统造林的单一化景观营造模式[12]。通过师法自然的造园手法,以多样植物创造公共空间,并有机融合海洋文化与健康文化,形成主次分明、疏密有致、四季有景的湿地景观效果。

住区绿地系统规划通过层级交织的设计手法,形成以中央绿地—街坊绿地—宅前绿地为载体的三级体系。中央绿地面积大、水域广阔、内涵丰富,具有统帅全局的作用,是住区绿地系统的第一层级,通过开敞空间搭配花卉地被植物、低矮灌木与高大乔木,形成层次丰富、变化多样的绿地核心。多个街坊绿地面积适中、功能独立并具有各自不同的绿化景观定位,以前景点缀色叶树类与观赏花灌木,力图营造一种园林式、亲情式和居家式的居住环境,构成了住区绿地系统的第二层级。此外,大量宅前绿地充当了绿地系统的第三层级,选取愉悦身心、静心凝神功能的植物营造绿地,对改善住区生态环境、烘托宜居氛围起到了积极作用。三级绿地相互交叉、渗透与叠合,保证层级间有良好的过渡和衔接,在遵循适地适树的原则下,以耐盐碱、抗风树种、乡土树种为主,注重树种、花卉的配置与绿地主题的创意组合,进而构成联系紧密的住区绿地系统。

住区中部的溪谷和绿道贯穿南北,共同构成生态景观廊带,结合岸线处理和绿植搭配,强化沿线空间序列的过渡与收放,与东西向和斜向两条景观轴线交汇于景观内湖。围绕中央绿景核心,营造开敞亲水步行环径,再结合入口景观节点、湿地游憩景观节点、标志性景观节点以及公共建筑景观节点,以此为骨架将蓝绿空间分别向宜居景观区、公建景观区和水湾景观区渗透,共同构成点—线—面相结合、蓝绿交织的住区景观体系。结合海绵城市建设,应用下沉式绿地、透水铺装、屋顶绿化等,创造兼具公共领域性与私密性、绿色低碳、协调包容的住区环境(如图5所示)。

图5 翡翠城滨海住区绿化景观规划图

住区景观设计利用不同地域文化特质的小品、水体、雕塑、花架等造园主题元素来精心营造各类公共空间,力促不同人群在陌生环境中探寻熟悉的“乡愁味道”,激发居民户外活动的参与热情。此外,规划还围绕居住人群的生活习俗,挖掘健康文化内涵,培育和谐社交互动与融洽人际关系氛围的公共场所,使体验居民能够获得认同感和归属感,以实现“爱与归属”“被尊重”“自我实现”等马斯洛需求层次理论中的高层次需求[13]。

3.3.3 建筑群体

整个住区依托生态景观格局,充分考虑核心区空间形态和天际轮廓线的要求,发挥滨海特色优势,将住区形态积极融入“山—海—湖—城”为一体的区域整体环境之中,以此为框架组织建筑群体。规划密切结合内部道路,采用成片成坊、成组成团、成群成簇的建筑布局方式,强化与乐活水湾、中央绿核、街坊绿地、景观轴线、溪谷廊带、街头绿地、防护绿带等公共空间的呼应关系,依托休闲养心区和宜居养生区,打造滨海现代风貌区和绿色宜居风貌区两大分区。建筑群体总体呈现东北高西南低,四周高中部低,由北向南高度逐渐降低的空间意象,最大限度地保证滨海景观效果。

滨海现代风貌区 沿金海路主要布局复式公寓、星级酒店、养老公寓、健康教育、商业设施等公共建筑及综合体,采用点式塔楼与板式高层灵活搭配的组合形式,构成现代、挺拔、简约而富有韵律的簇群空间形态。通过形体组合、空间穿插、立面塑造等多种表现方式,运用可识别性、可指示性建筑设计手法,共同构成变化丰富、通透有形,起伏有序的天际轮廓线高潮点,彰显了健康、生态、休闲的滨海建筑风格。

绿色宜居风貌区 以居住建筑为主,面向全龄人群打造了多样住宅类型选择,如花园洋房、滨水别墅,以及多层和小高层,户型面积从40至200 m2不等,满足多元消费群体的需求。住宅集中分区布局,置于阳光充足、通风条件良好和环境优雅地段,保证每一栋建筑均具有良好的观景朝向。立面采用温馨典雅的浅黄色和深灰色搭配,建筑轮廓鲜明,造型现代简约,时代气息浓郁,烘托出舒适明快的滨海居住环境。

翡翠城滨海住区群体搭配高低错落有致、形态层次变化丰富有形、空间秩序开合有度、天际线起伏变化有序、界面整体通透连续,总体勾勒出特色鲜明的滨海住区形象(如图6所示)。

图6 翡翠城滨海住区鸟瞰图

3.3.4 滨水岸线

滨海住区在地理环境、气候条件、水系水位以及季节性变化上具有明显的近海靠山特色。结合海绵城市理念[14],在不破坏区域环境完整性和系统性的基础上,通过理水成湖、移土成岸、塑绿成形的方式,发挥水湾、溪谷、湖面、绿地等对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,为建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵住区”提供支撑。规划形成的北部乐活水湾主要承担生态涵养、空间缓冲、生态保育、雨洪调蓄的功能;中部溪谷生态廊道和景观内湖主要承担净化水体水质、改善人居环境、调节局地微气候的功能。

基于滨水岸线景观资源的稀缺性和展示性特点,兼顾住区多元亲水空间分配的共享性、公平性和均好性要求,突出亲水、乐水、游水的趣味性主题,规划通过公共性和开放性设计理念,沿线优先布局具有一定吸引力和参与度的活力公共空间,有效避免了水岸的私有化倾向。根据水系主导功能,规划采用了以下驳岸形式:

亲水观景驳岸 位于生态养身区东部,结合乐活水湾,在保障基本的防洪护坡等功能的前提下,安排渔人码头、驻足观景、康体娱乐、呼吸晨练等休闲空间,结合本地水生植物和悬垂藤蔓植物的种植,为水生或两栖类动物提供栖息地。

自然生态驳岸 主要位于北部湿地公园的西部,考虑到从昌阳路、金海路、时尚蓝街观赏水湾的层次感和进深感,采用自然复层植物群落结构,实现由陆生低矮植物到水生挺拔植物,再到宽阔水湾水面的过渡,为远观增加了观赏背景,形成丰富的景深效果。

宜居生活驳岸 沿住区中部线型溪谷浅水区域设计,种植具有一定分解净化污染物的本地湿地植物群落,利用根系与土壤中的微生物分解特性,将地面径流带来的污染物进行层层吸收、降解、净化与修复,有效过滤住区生活为环境带来的压力。

硬质透水驳岸 主要结合斜向步行轴线入口的标志性景观节点,以及沿景观内湖开敞水面设计,透水驳岸向外延伸0.1 m,驳岸标高高出常水位约为0.2~0.3 m,以透水硬质材料铺砌,总体外观整洁,安全坚固,可以有效抵挡水面产生的风浪干扰[15]。

4 结语

威海市南海新区旅游度假区是国家战略山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈重点建设区域,因其独特的自然禀赋优势成为滨海住区开发的热点区域。文章以威海市南海翡翠城滨海住区规划设计为例,依照“体现健康主题、落实健康功能、打造健康社区”的设计思想,将住区规划为“一核、一带、两轴、三区、四点”的空间布局,探索了其在道路系统、绿化景观、建筑群体、滨水岸线等方面的规划策略,体现了滨海住区“蓝绿交织,乐活宜居”的规划理念,为类似项目建设提供了经验借鉴和参考。