铁路隧道可溶岩与非可溶岩接触带施工技术研究

吕晓科

(中铁十八局集团第三工程有限公司河北涿州072750)

1 工程概况

1.1 地形地貌

隧道K148+620~K148+636段地表属于溶丘台地和垄岗槽谷地貌,属于可溶岩与非可溶岩接触带,段落内岩溶强烈发育,在K148+360~K149+100段线路左侧,在高程约620 m位置发育一处大型岩溶沟槽,该沟槽延伸长度约5 km,宽度约1 km,沟槽内地势较为平坦,高差较小,约30 m以内;地表沟槽内岩溶冲蚀洼地、溶丘相间密布,岩溶漏斗、落水洞南北走向分布,呈串珠状,规模不定;槽谷下部高程550 m附近发育一暗河,出口位于洼地南缘,里程为K148+515左77.6 m,暗河出口高程约为540 m。

1.2 地层岩性

隧道该段地层岩性主要为二叠系下统栖霞组灰岩夹炭质页岩(P1qLs+csh):灰岩,深灰色,矿物成分以方解石等为主,隐晶质结构,中厚-厚层状构造,局部含燧质条带,岩质坚硬,岩体较完整。炭质页岩,以夹层形态分布,薄层状构造,变余层理结构,页理发育,矿物以黏土矿物及碳为主,岩质较软,手摸可污手。岩石表面溶蚀严重,溶蚀沟槽发育。风化层厚0.5~1 m,级软石,σo=400 kPa;完整岩石,级次坚石,σo=1000 kPa。

1.3 地质构造

K148+620~K148+636段位于二户溪背斜东南翼,属于单斜构造。K148+570附近为二叠系下统栖霞组可溶岩与泥盆系上统黄家磴组非可溶岩接触带,两套岩性为整合接触,接触带内局部发生揉皱现象,岩体被切割成块状及角砾状,风化及溶蚀现象严重。

1.4 水文地质特征

(1)地表水

沿线附近地表水发育情况为:非可溶岩地区比可溶岩地区较发育。地表河流走向受地质构造、岩石特性、地形地貌等方面影响,干流与支流相交大部分呈现为蜘网状、树枝状等,地表径流情况受季节性降水影响较大。

(2)地下水

K148+620~K148+636段地下水类型主要为碳酸盐岩岩溶裂隙溶洞水。本段与隧道关系较为密切的地下暗河即在卧云界槽谷下部发育的暗河(S1A-X52),长度约1500 m,分布在隧道线路左侧,与隧道基本呈90°垂直,暗河出口里程为K148+516左侧77 m,高程为540 m,定测勘察期间实测流量约18 L/s,雨后流量明显增加,历史记载最大流量约2200 L/s(1961年9月测),该暗河系统为卧云界溶蚀槽谷的主要排泄通道。

1.5 岩溶

该段地表属垄岗台地地貌,岩溶发育强烈,为溶蚀槽谷地貌。该区由于小里程侧为深切河谷,地表水由东向西排泄通畅。地表溶蚀地貌主要表现为溶牙,溶槽。岩溶漏斗,落水洞分布较少。但由于小里程侧为非可溶岩,为岩性接触带,岩溶相对发育强烈,本次物探揭示,该段地下岩溶发育强烈,为低阻带,深孔钻孔验证揭示,在隧道洞身附近串珠状溶洞发育。

2 现场施工情况

2.1 超前地质预报情况

(1)TSP资料情况

K148+618~K148+637段为灰岩,岩溶发育,岩体破碎,泥质充填,岩溶水发育,水量增大。

(2)地质雷达资料情况

K148+618~K148+628段为灰岩,岩溶较发育,岩溶水发育,岩体破碎;

(3)红外探水资料情况

掌子面前方30 m范围内裂隙水、岩溶水较发育,水量较当前掌子面增大,提前做好防排水措施。

(4)超前水平钻资料情况

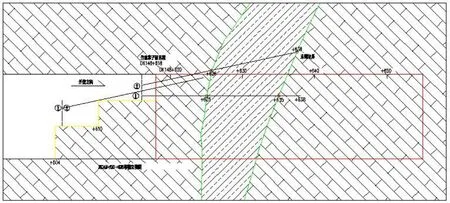

图1 水平钻孔布置图

图2 溶洞平面图

①隧道施工至K148+570时,由于当时掌子面接近二叠系下统栖霞组可溶岩与泥盆系上统黄家磴组非可溶岩接触带,风险较大,根据建设指挥部组织对隧道进口可溶岩与非可溶岩接触带设计技术交底会议要求,在K148+570掌子面设计的①号水平超前钻孔采用取芯施钻,钻孔长度68 m,其中K148+625~K148+635(55~65 m)为溶洞,黄色粉质黏土夹细砂、碎石充填,有水。

②隧道上台阶施工至K148+616掌子面时,按原设计进行了②号上仰水平钻孔施工,钻孔长度20 m,其中K148+626~K148+638为溶洞,黄色粉质黏土夹细砂、碎石充填,有水;

③隧道中台阶施工至K148+605掌子面时,按原设计进行了③、⑤号外上偏水平钻孔施工,钻孔长度20 m,均无异常。

2.2 溶洞形态

根据超前地质预报资料情况,判定隧道前方K148+620~K148+636段发育一大型充填型溶洞。溶洞形态不规则,主体主要发育在掌子面正前方及右侧,自掌子面左上方向右下方发育,探测最大纵深约18 m,横向宽大于9 m,向上有补给通道、向下有排泄通道,溶洞内充填物为流塑‐软塑的粉质粘土夹碎石土,极为松散,此溶洞直接揭示易产生掌子面及拱部溶洞土体失稳坍塌,进一步引起大规模突泥突水。推断溶洞的大致形态为:

图3 溶洞纵断面图

3 处理方案

3.1 总体施工方案

掌子面暂停开挖作业,对掌子面岩溶发育区域进行局部超前帷幕注浆加固,加固范围:中部及右侧中上台阶及其开挖轮廓外5 m范围,纵向长度20 m;注浆完成后由建设指挥部组织四方对帷幕注浆效果进行取芯验证;取芯验证合格后进行超前管棚施工;开挖支护过程中在原设计基础上增加一排40°超前小导管,所有超前小导管及径向注浆采用水泥-水玻璃双液浆;右侧在溶洞范围内的钢架采用φ89锁脚锚管,深入基岩不小于4 m。

3.2 具体施工措施

3.2.1 帷幕注浆

(1)施作止浆墙

根据预报资料,安全岩盘3 m,满足注浆要求,对掌子面采用C25网喷砼封闭,网喷砼厚度为20 cm。

(2)打孔作业

根据钻孔坐标参数表放样出各孔具体位置,采用红油漆标识并编号,注浆钻孔直径采用φ130 mm,孔口管采用φ108 mm,壁厚6 mm的热轧无缝钢管,管长2 m,各孔长度及角度见表1。

表1 钻孔坐标参数表

放样后各孔正面位置及侧面位置下图。

图4 各孔正面位置图

图5 各孔侧面位置图

图6 管棚与双排小导管布置图

(3)注浆作业

每一循环注浆长度为20 m,不含安全岩盘,开挖17 m,并保留3 m止浆盘。注浆孔扩散半径1.5 m,孔底间距不大于2.5 m布置,每一循环共设5环36个注浆孔。钻孔及注浆顺序由外向内,同一圈孔间隔施工,采用前进式注浆,单号孔注单液浆,双号孔注双液浆,注浆压力为0.5~1.5 Mpa。

3.2.2 超前管棚施工

帷幕注浆合格后,进行管棚施工,溶洞侧管棚间距调整至30 cm,无溶洞侧按原设计60 cm施作。

管棚纵向12 m一环,相邻两环之间水平搭接长度不小于3 m。

管棚设计参数①钢管规格:外径89 mm,壁厚5 mm;②管距:环向间距根据与溶洞位置关系设置为30 cm或60 cm;③倾角:外插角6°~8°,可根据现场实际施工情况进行适当调整;④注浆材料:M10水泥砂浆;⑤设置范围:拱部120°范围;⑥管棚单根长度:12 m。

3.2.3 超前小导管施工

原设计φ42超前小导管与管棚搭配使用,Φ42小导管长4 m,采用热轧无缝钢管,壁厚3.5mm,导管体设置溢浆孔,孔径为6 mm,孔间距为25 cm,呈梅花形交错布设,前端加工成锥形,便于推送安装,尾部设置长度大于100 cm的止浆段,不设置溢浆孔。导管环向间距60 cm,外插角10°~15°,可根据实际施工情况进行适当调整。

因溶洞发育,溶洞侧增加一排40°超前小导管,同径向注浆均采用双液注浆。

3.2.4 锁脚锚管施工

凡处于溶洞填充物附近的钢架,每处连接板增设2根Φ89锁脚锚管,嵌入基岩不小于4 m,采用水泥砂浆锚固,并用“L”型钢筋与钢架连接紧密。若填充物较厚,锚管不能嵌入基岩,采用扩大拱脚基础,纵向连接筋加密,环向间距0.5 m。

4 结语

通过制定科学、合理、有效、经济的接触带施工方案,并严格过程实施,安全顺利的通过了此接触带。经过对施工过程中及后期的初支、衬砌进行变形观测,确定该段已稳定。

在今后的铁路隧道施工过程中,特别是岩溶发育的隧道,必须加强超前地质预报工作,采用钻探及物探相结合的方式,对隧道前方地质情况进行准确判断,并做好施工过程中及后期的变形观测工作。

超前地质预报及变形观测工作必须严格按要求纳入工序循环管理,严格按要求施作,并指导施工。