中国化学家在2021年诺贝尔化学奖领域的贡献

高文超,姜雪峰

①太原理工大学 生物医学工程学院,太原 030024;②华东师范大学 化学与分子工程学院,上海 200062

2021年诺贝尔化学奖冲出大家热议的mRNA技术、自由基化学、点击化学、金属有机框架材料等一众化学相关交叉领域,重新回归核心合成化学,回归有机化学,颁给了有机小分子催化,既在意料之外,又在情理之中。

长期以来,化学家对催化剂的认识主要分为两类:金属和酶。从2000年到2020年,有机化学领域共获得过四次诺贝尔奖项:2001年的不对称金属催化、2005年的烯烃复分解、2010年的钯催化交叉偶联,以及2018年的酶的定向进化。前三次均是配体与金属的催化组合,而酶催化的研究是生物学和化学交叉研究的新兴领域。除了如上两类催化剂,2021年诺贝尔化学奖又让我们进一步认识和肯定了第三类催化剂——有机小分子,这类分子也能够以催化用量实现手性中心的建立。多数有机金属络合物催化剂对水和空气比较敏感,反应条件也会比较强烈,金属的有限与配体的制备使催化剂的成本较高。相较于有机金属配合物催化剂,有机小分子催化剂最大的优点在于:催化反应时反应条件简单温和,环境友好,催化剂相对稳定[1]。

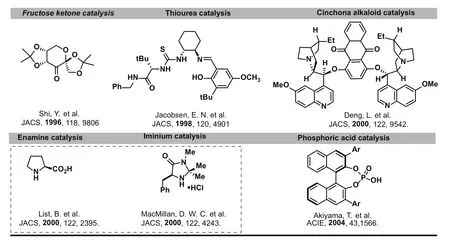

自然界中存在着形形色色的手性小分子,从组成生命体的氨基酸、肽、糖到核苷酸,再到具有独特生物活性的奎宁、吗啡、柠檬烯、薄荷醇等;化学实验室中也在不断创造出具有手性诱导能力的小分子,如联二萘酚。有机小分子作为催化剂用于催化不对称反应最早可以追溯到20世纪初德国化学家报道的奎宁催化的氢氰酸和苯甲醛的不对称加成反应[2],但这些反应长期未受到化学家的关注。直到2000年前后,借助这些天然的或者合成的手性小分子,化学家实现了多种不对称催化转化,如史一安等[3]巧妙地使用天然果糖衍生的手性酮催化剂实现了不对称环氧化,Jacobsen等[4]使用氨基酸衍生的手性硫脲实现了Strecker反应,邓力等[5]使用基于金鸡纳碱衍生的手性小分子完成了环状酸酐的去对称化反应,Akiyama等[6]利用手性联萘酚衍生的磷酸催化不对称Mannich反应等。其中以List等[7]利用脯氨酸催化完成的不对称Aldol反应和MacMillan等[8]使用手性亚胺盐催化的Diels-Alder反应更引人注目:他们不但使用了简单的有机小分子形成了自然界的核心键型C-C键,而且对反应机理进行了详细的解释,并最终将这一不对称催化概念统一为有机催化(organocatalysis)(图1)。List和MacMillan也因此获得2021年的诺贝尔化学奖。

图1 有机催化中代表开创性的催化剂结构[3-8]

当然,尽管诺贝尔奖代表世界科学的最高荣誉,其评价标准也十分公正和完善,且获奖者的原创性成果也被科学界广泛认可,但总会因为推荐人的喜好、成果重要程度以及获奖人数限制(分享人数不超过3人)等因素,使得一些具有同样出色贡献的科学家没有被奖项眷顾。伴随着2021年诺贝尔化学奖落下帷幕,我们应该注意到,中国化学家也曾通过巧妙的构思设计开发了多种手性小分子催化剂,为世界化学催化领域做出了杰出贡献。

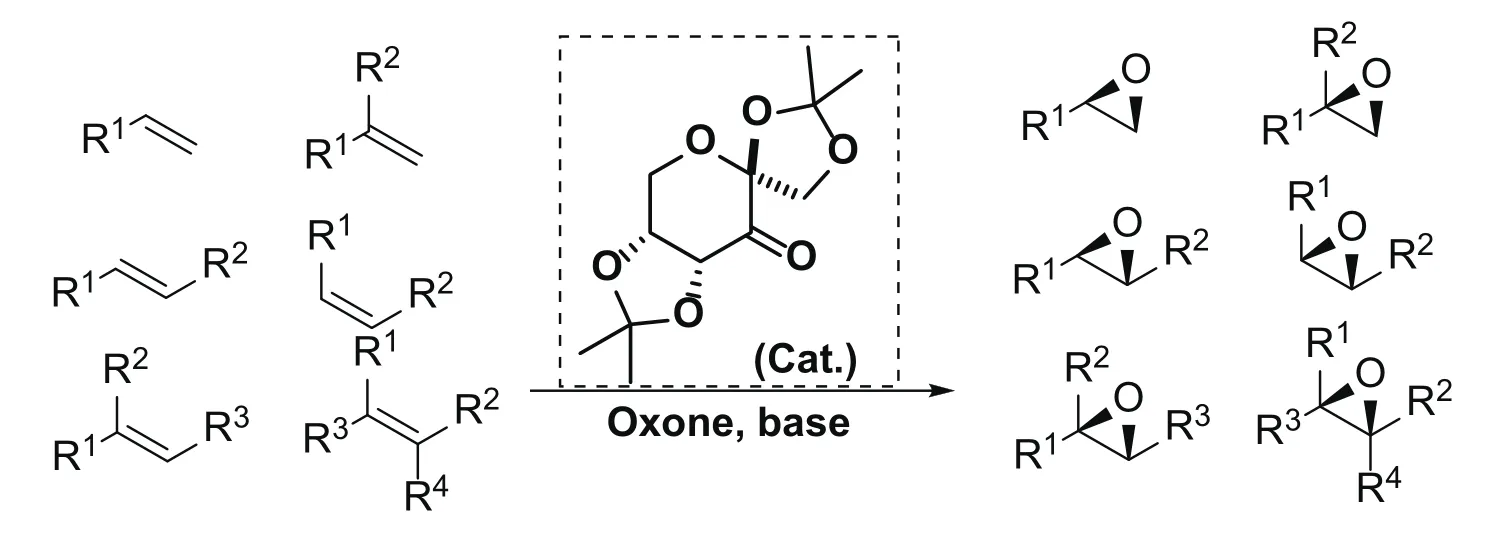

中国学者有机小分子催化团队主要有两种突破模式:一种集中于设计和合成基于某类骨架的小分子催化剂;另一种是利用现有的小分子催化剂,开辟不同分子独特手性的构建。如前文所述,在国外研究有机小分子催化的华人化学家中,不得不提的是史一安教授和邓力教授。史一安教授的成名之作就是利用果糖的手性特征设计了一类小分子——圈内称这类手性分子为“史酮”,这类分子可方便地从果糖经过缩酮化和醇羟基氧化两步大量获得,利用该类手性酮能高选择性地完成各种烯烃的不对称环氧化反应(图2)[9-10]。国内知名的有机化学家冯小明院士、唐勇院士、厍学功教授以及赵宝国教授都曾在史一安教授实验室进行过交流学习。

图2 史一安教授代表性的不对称环氧化

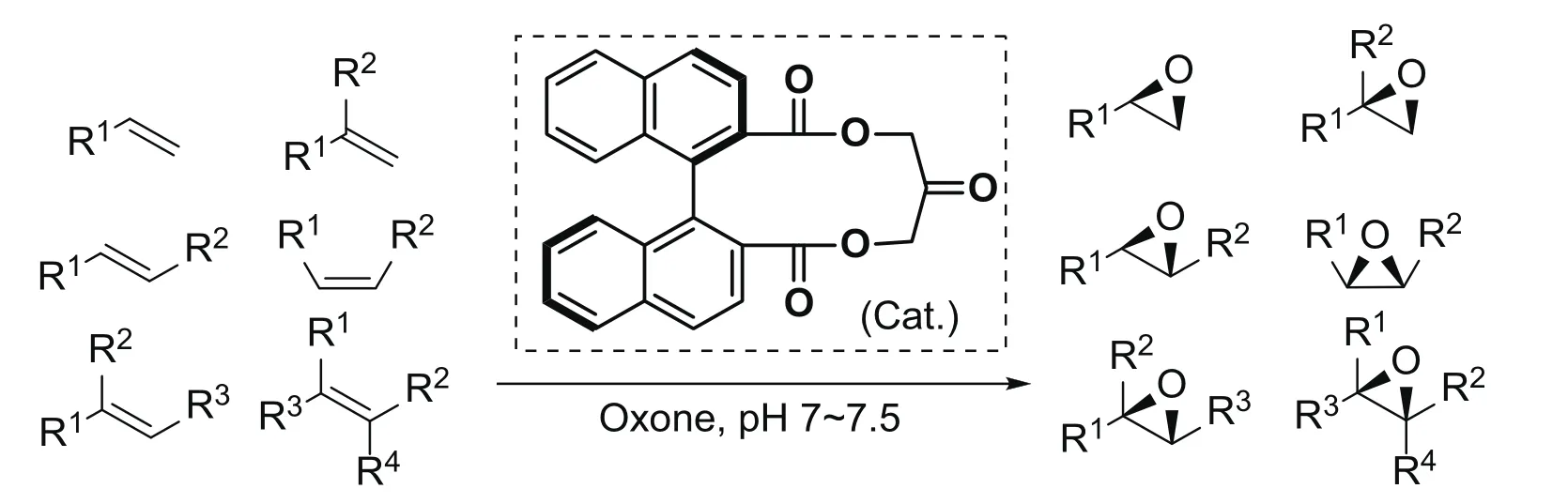

几乎与史一安教授同时,中国香港大学的杨丹教授也在同时期研究不对称环氧化,但杨丹教授所使用的催化剂是从手性联萘酚转化而来的(图3)[11-12]。尽管这类手性催化剂也能高效高选择性地实现不对称环氧化过程,但相较于“史酮”催化剂,由于它们是从非天然的手性联萘骨架得来,成本相对较高,因此在不对称环氧化领域的应用没有“史酮”广泛。但该催化剂仍然奠定了杨丹教授在有机催化领域的地位。目前杨丹教授就职于西湖大学,集中于化学生物学的研究。

图3 杨丹教授代表性的不对称环氧化

在与List和MacMillan同时期研究小分子催化的华人科学家中,邓力教授也被公认为有机小分子催化的引领者。2000年,邓力在美国布兰迪斯大学化学系任职时,利用金鸡纳碱衍生的手性小分子,实现了前手性环状酸酐的去对称化(图4)[5]。这类基于金鸡纳碱的手性小分子,在邓力教授接下来的工作中还实现了酮的氰基化反应[13],以及硫酚对烯酮的Michael加成反应[14]。随着其他研究者的积极参与,该类催化剂在其他不对称反应中也发挥了优异的手性诱导作用。2018年,在国外生活多年的邓力教授接受了西湖大学的邀请,全职在国内开展科研工作。2020年,邓力教授因在有机小分子催化领域中对弱键催化(weak-bonding catalysis)概念的建立和发展所做出的原创性贡献,获得了有机化学领域的国际奖项 “亚瑟·科普学者奖”[15]。

图4 邓力教授代表性的有机催化转化

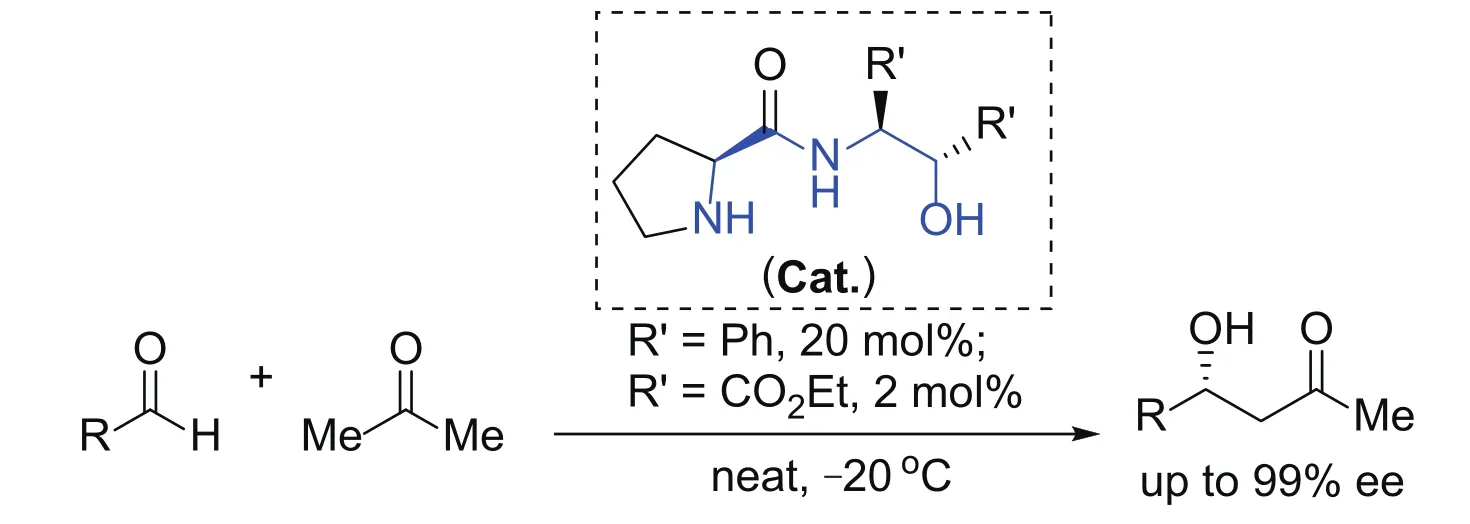

中国科学院成都有机化学研究所的蒋耀忠老师是我国不对称催化领域的重要开拓者之一,我国催化领域的许多有国际影响力的化学家均曾师从于蒋耀忠老师,如冯小明、龚流柱、陈应春等。目前任教于中国科学技术大学的龚流柱教授是中国国内本土较早进行小分子催化的研究者之一。2003年,龚流柱教授对脯氨酸的结构进行了深度优化和改进,在羧基末端接入羟胺结构,使得不对称Aldol反应的底物范围变得十分广泛,对映选择性也大幅提高(图5)[16]。此外,对催化剂结构的改进,还进一步降低了催化剂的用量,在催化剂为底物摩尔用量的2%时收率和对映选择性都得到了大幅度的提高,甚至可与金属催化的效率相媲美[17],这一改变使得化学家对有机小分子催化的前景更加充满信心。目前龚流柱教授仍然主攻有机小分子催化,他的手性Brønsted酸系列以及手性小分子/金属接力催化概念依然引领世界[18]。

图5 龚流柱教授代表性的有机催化转化

冯小明院士早期在四川大学任教时也进行了有机小分子催化的不对称合成研究。2005年,利用氨基酸钠盐作为催化剂,冯小明课题组实现了酮的不对称氰硅化反应(图6)[19]。在氨基酸衍生物催化的Aldol和Mannich等反应中,氨基酸盐由于不存在质子,在不对称转化中的氢键绑定作用大大降低,往往得到的是外消旋产物。而在酮的氰硅化转化中,氨基酸钠盐的效果要远远好于氨基酸及其他盐类。除了氨基酸钠盐,后期冯小明教授还利用氨基酸衍生的胍、伯胺-仲胺催化剂等实现了多种不对称转化,取得了优秀的对映选择性。然而冯小明教授在不对称催化领域最杰出的贡献则是开发出了手性N, N'-二氧化物(N, N'-dioxide)作为手性催化剂或者金属的手性配体(被称为“冯氏配体”),实现了多种碳-碳键、碳-氧键、碳-氮键、碳-氢键和其他碳-杂原子键的对映选择性形成[20]。

图6 冯小明教授的有机催化转化及代表性催化剂

四川大学华西药学院的陈应春教授,博士阶段也曾师从于蒋耀忠老师,博士毕业后曾在香港大学杨丹教授课题组进行博士后工作。2003年开展独立工作以来,其主要研究方向也集中于有机小分子催化,主要通过以Lewis酸碱为核心的多重绑定和活化作用进行不对称诱导。2007年,课题组利用叔胺Lewis碱和硫脲的双氢键组合得到的小分子催化剂,成功实现了插烯的不对称Mannich反应,同时构建两个手性中心(图7)[21]。后续的工作中,陈应春教授还设计了基于金鸡纳碱的双功能催化诱导的插烯Michael加成反应,以及双硫脲催化剂来诱导膦叶立德的Mannich反应,均取得了优异的对映选择性。目前陈应春教授还在不断开拓有机小分子与金属/手性配体协同催化的不对称反应[22]。

图7 陈应春教授代表性的有机催化转化

毕业于中国科学院化学研究所的罗三中教授也是国内较为系统研究有机小分子催化的领军人物之一。2006年,罗三中与导师程津培院士共同发展了一类基于脯氨酸骨架的离子型有机小分子催化剂,用于酮对硝基烯烃的不对称Michael加成反应,这也是他独立科研之后发表的第一篇文章[23]。而罗三中教授在有机小分子催化领域里独树一帜的突破是他开创的伯胺-叔胺双胺催化剂。2007年,罗三中教授受DERA-Aldol酶的启发,开发了一类伯胺-叔胺双胺催化剂,高效完成了醛和酮的不对称Aldol反应(图8)[24]。在后续的工作中,利用该类双胺催化剂,罗三中教授陆续实现了不对称C-X成键、Mannich反应、Retro-Claisen反应等等,并结合不同种类的金属催化剂,突破了多种C-C键的构筑[25]。

图8 罗三中教授代表性的有机催化转化

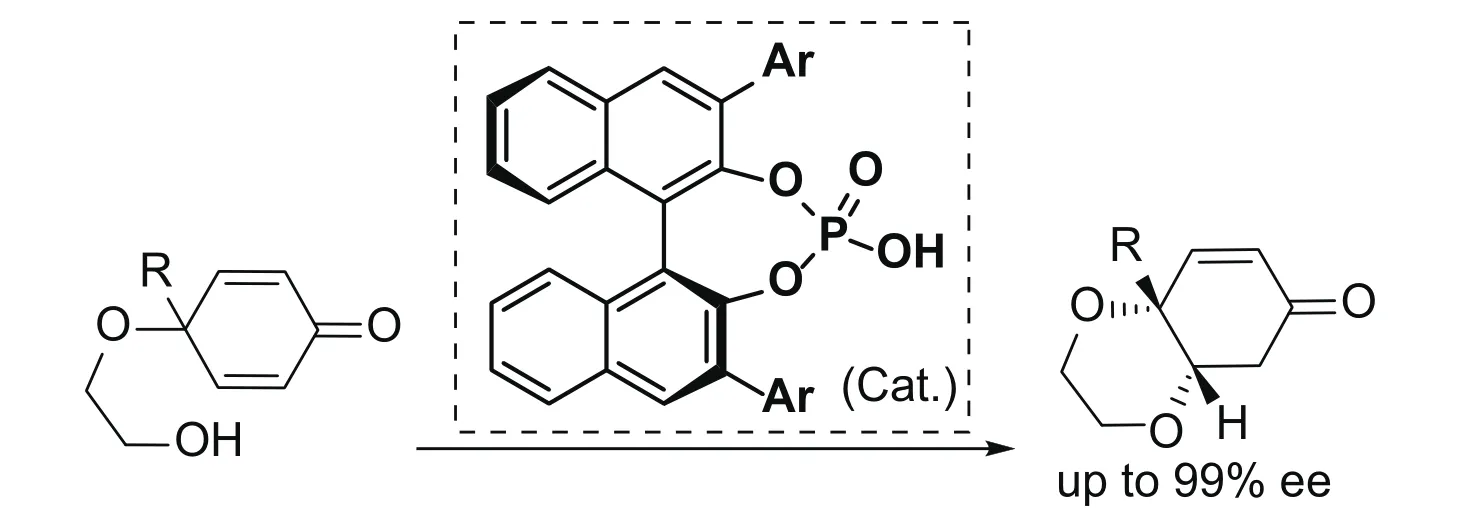

2006年,游书力教授从美国回到上海有机化学研究所,开始了自己独立的研究工作,并在建组初期就把有机催化设定为自己团队的主要研究方向之一。在前期的研究工作中,利用基于联萘骨架的手性Brønsted酸,游书力教授先后完成了吲哚的不对称Friedel-Crafts反应和Michael加成反应(图9)[26-27]。游书力教授在有机催化领域最大的贡献,就是利用有机小分子的手性诱导实现了芳香化合物的催化不对称去芳香化反应(CADA)[28],完成了诸如芳环、杂环以及杂芳环等多种结构的去芳香化转化,获得了世界化学合成界的广泛认可。

图9 游书力教授代表性的有机催化转化

氮杂卡宾(NHC)是已知较为稳定的卡宾化合物,由于其较强的亲核性能,可以将羰基的极性反转,进而完成多种转化。毕业于上海有机化学研究所的叶松教授,自2005年起在中国科学院化学研究所成立课题组,在以氮杂卡宾(NHC)为代表的有机小分子催化领域开展了系统深入的研究。针对卡宾催化剂稳定性差、对映选择性不高、反应性局限等关键问题,他们设计了系列大位阻侧链卡宾催化剂及氢键-卡宾双功能催化剂,以烯酮、酰氯、a, b-不饱和醛等为底物,高选择性合成了多种手性氧杂环、氮杂环以及全碳环等生物活性化合物关键骨架(图10)[29]。

图10 叶松教授代表性的有机催化转化

由于硫脲结构独特的双氢键供体作用,可以高效活化羰基官能团,最早由Jacobsen教授引入不对称催化合成中用于手性中心的建立,然而它能催化的不对称反应较为有限。2008年,在武汉大学独立开展研究工作的王春江教授,进一步改进硫脲催化剂结构,通过引入氨基增加氢键供体的能力,设计了胺-硫脲小分子催化剂,用于硝基化合物的Mannich反应[30],取得了优异的对映选择性(图11)。此外,通过对侧边臂结构的调控,还可以诱导实现多种不对称Michael加成反应,均能取得良好的不对称诱导效果[31]。

图11 王春江教授代表性的有机催化转化

华东师范大学周剑教授曾在Benjamin List小组进行博士后研究。2008年他回国后,主要围绕具有四取代碳手性中心的不对称催化构建开展研究工作。其中他在2010年左右的研究,主要集中在利用有机小分子催化剂在吲哚3-位进行手性季碳中心的构建[32]。例如以靛红和丙烯醛为底物,通过金鸡纳碱衍生物(Hatakeyama’s催化剂)催化的MBH反应,可以高效高选择性构建具有季碳手性中心的3-羟基氧化吲哚[33],获得了系列高活性药物骨架结构(图12)。

图12 周剑教授代表性的有机催化转化

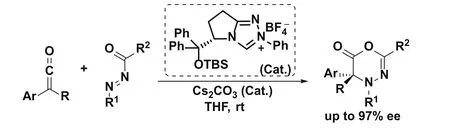

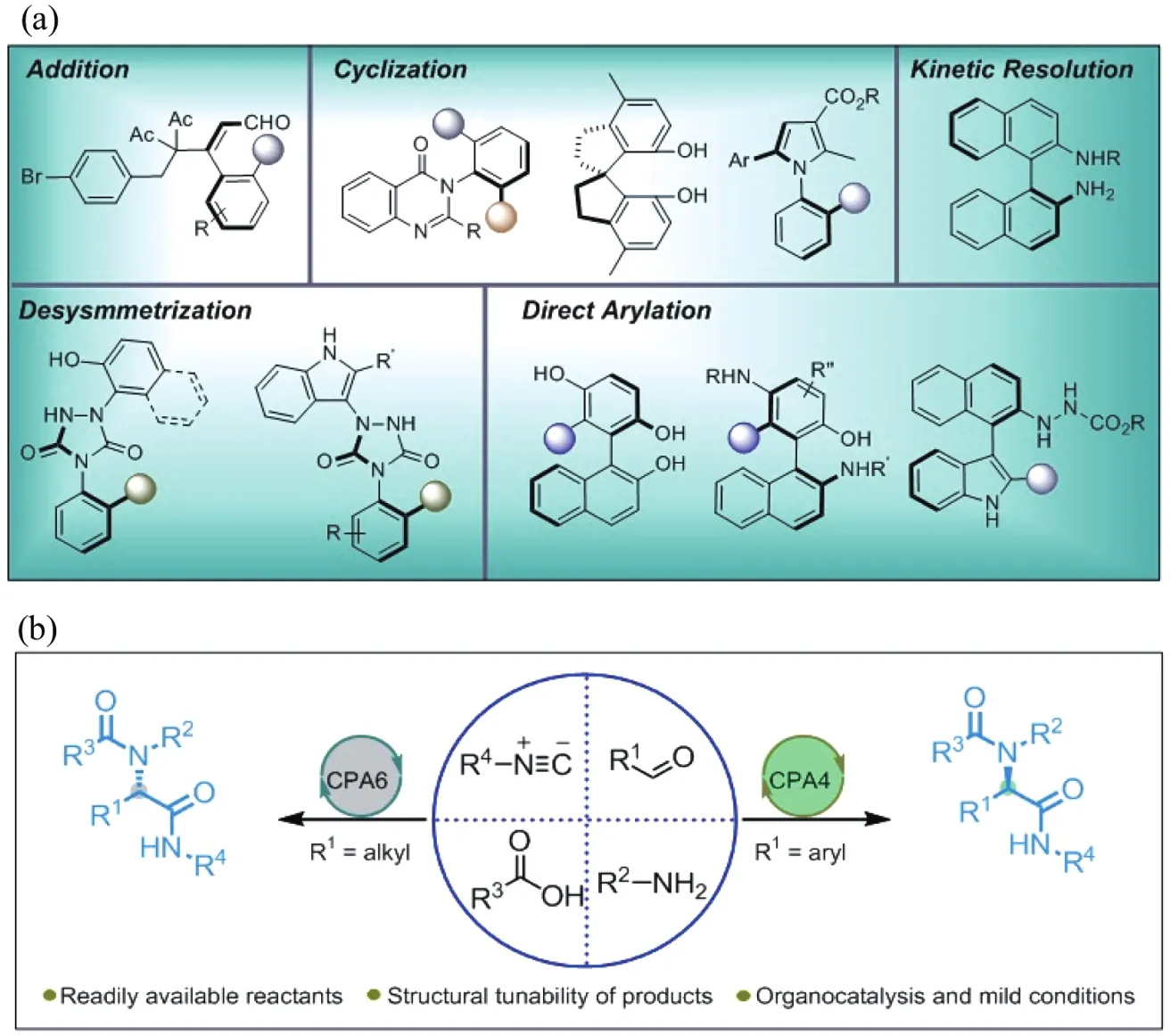

除上述早期的代表性工作外,2010年以后,国内也有一些新秀课题组在有机催化领域做出了出色的工作。关于手性化合物的建立,2010年之前大多集中于中心手性的构建,而对于轴手性化合物的研究却非常有限。2012年从美国斯克普斯研究所Barbas教授实验室学成归来的谭斌教授,是目前我国有机小分子催化领域的杰出代表之一。他加入南方科技大学之后,主要研究方向集中于利用有机小分子催化剂构建轴手性化合物(图13a):利用双酸催化策略,通过简单1, 4-二羰基化合物与芳胺发生Paal-Knorr反应高效不对称构建轴手性芳基吡咯骨架化合物[34];利用手性Brønsted酸作为催化剂,以简单的邻氨基苯甲酰胺衍生物为原料,实现了结构多样的轴手性3-芳基喹唑啉酮的不对称合成[35-36]。此外,谭斌教授利用有机小分子催化剂,还开发了多种不对称多组分反应,较有代表性的工作为2018年在Science上以长文形式报道了手性磷酸催化的不对称Ugi四组分反应,通过将羰基化合物、胺、酸和异氰化物进行一锅反应来组装手性α-酰基氨基酰胺,解决了Ugi反应长期以来立体选择性难以控制的基础性难题(图13b)[37]。

图13 谭斌教授代表性的有机催化转化:(a)谭斌教授所合成的轴手性化合物代表;(b) 手性磷酸催化的不对称Ugi四组分反应

重庆大学闫海龙教授的课题组也是在轴手性化合物的合成方面可圈可点的研究小组。联烯醌(vinylidene o-quinone methide)是一类具有高反应活性的化合物,可通过邻炔基萘酚在硫脲催化剂的碱性条件下通过分子内重排产生(图14)。由于该类中间体的反应活性和位点难以把控,关于该类化合物的不对称催化反应鲜有报道。闫海龙课题组以联烯醌为反应中间体,与炔烃发生分子内[4+2]环加成反应,可高选择性构建含有吡喃杂环的轴手性骨架[38];与苯亚磺酰阴离子亲核试剂发生加成反应,可高选择性构建含磺酰基烯烃轴手性化合物[39]。

图14 闫海龙教授的代表性有机催化转化

江苏师范大学的石枫教授是我国有机小分子催化领域较为优秀的女性科学家之一,博士期间师从于龚流柱教授。目前石枫等[40]利用较成熟的有机小分子催化剂,致力于吲哚化合物的手性合成反应,通过开发多种烯基吲哚、吲哚甲醇、氧化吲哚以及芳基吲哚等平台分子,实现了多种复杂手性吲哚骨架的建立(图15)。例如,2015年,他们利用小分子手性磷酸催化剂,通过催化邻羟基苄醇形成烯酮,并通过氢键绑定作用实现了烯基吲哚与烯酮的氧杂-Diels-Alder反应,同时构建三个手性中心,该转化具有优异的立体选择性[41]。

图15 石枫教授代表性的有机催化转化

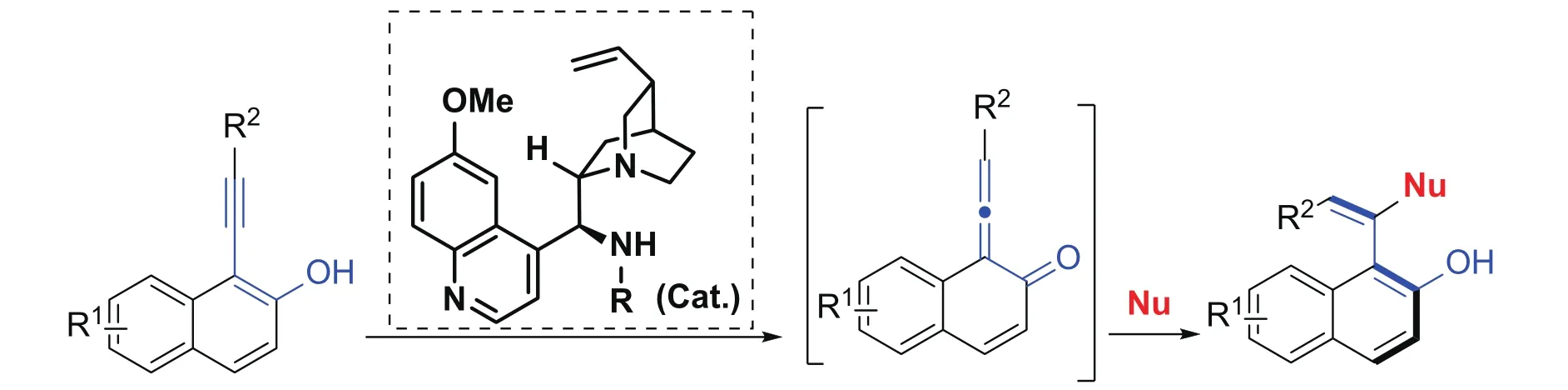

有机小分子催化领域的诞生,本质是源于化学家对酶活性中心的深入研究,对其进行的结构模拟和反应机制的思考,例如List教授的脯氨酸催化的灵感就是来源于醛缩酶(Aldolase)。实际上,自然界中也存在多种其他的酶和辅酶体系,如脱羧酶、转酮酶、转氨酶等,其活性中心均具有手性催化诱导作用。目前任职于上海师范大学的赵宝国教授,模拟维生素B6的相关酶系,根据其活性中心设计了多种基于吡哆醛、吡哆胺的手性小分子催化剂,实现了多种高效高选择性的不对称转化[42-44]。例如,2018年赵宝国教授设计开发了具有轴手性结构的吡哆醛催化剂,通过羰基和氢键的双活化作用,高效高选择性地实现了甘氨酸酯与磷酰亚胺的不对称Mannich反应,这也是首个模拟维生素B6的小分子催化剂(图16)[43]。

图16 赵宝国教授代表性的有机催化转化

结语

进入21世纪,中国化学尤其是催化化学一直走在世界的前列。在有机小分子催化领域系统开展研究工作的20年间,我国众多优秀的有机化学家都从不同角度开拓着这一领域的维度与边界,不管是在催化剂的设计、新反应性的开发,还是反应机理的探索、模型的工业应用等方面都引领着世界不对称催化的方向。除了有机小分子催化,在不对称金属催化领域,周其林院士的“螺环配体”、丁奎岭院士的“SKP配体”、唐勇院士的“边臂效应”等引领世界的旗帜型研究,为全球化学学科的发展做出了巨大的贡献。当今的催化化学领域,如何进一步效法自然,从更多的酶催化中得到启发、抽提与升华,如何进一步描绘有机催化和金属催化的本质协同关系,开发应用更广、选择性更高、催化剂用量更低的催化体系,将成为该领域未来的一个重要发展趋势。

——勉冲·罗布斯达