基于中华鲟繁殖群体数量的长江中、下游生态环境考核指标

高 欣 林鹏程 常 涛 刘焕章

(中国科学院水生生物研究所, 中国科学院水生生物多样性与保护重点实验室, 武汉 430072)

中华鲟(Acipenser sinensis)是一种大型河海洄游鱼类, 国家一级野生保护动物。中华鲟在我国近海生长, 长江中繁殖。中华鲟在长江中生活了数千万年, 它们在长江中能否正常繁殖, 应该作为长江生态环境质量好坏、生态系统功能是否正常的重要考核指标。

1 评价指标和基准值

1.1 评价指标

中华鲟成鱼每年6—7月进入长江开始溯河洄游, 次年10—11月在长江中上游产卵场繁殖, 整个繁殖过程需要15个月以上。在长江中, 中华鲟繁殖群体包括了新老两个股群, 新股群是准备次年产卵的亲鱼, 老股群是当年产卵的亲鱼[1,2]。繁殖群体数量间接地反映了中华鲟种群数量和动态变化, 也是中华鲟能否成功繁殖的重要影响因子。建议中华鲟繁殖群体数量作为长江生态考核的重要评价指标。

1.2 基准值

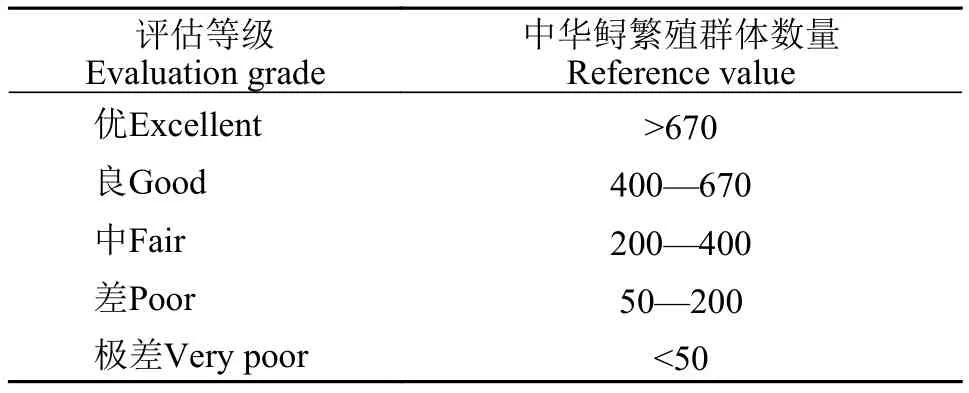

目前, 宜昌葛洲坝下产卵场是中华鲟唯一确认了的产卵场。根据中华鲟的历史繁殖群体数量、目前产卵场的环境容纳量、中华鲟的最小可存活种群等重要种群参数[3—5], 结合本团队长期监测数据和历史资料, 基于稳态转换理论和方法[6,7], 确定中华鲟繁殖群体数量指标的评估基准值和等级。参考生物完整性的分级方法, 将中华鲟繁殖群体数量评价指标分为5级, 分别为“优”、“良”、“中”、“差”、“极差”(表 1)。

表1 中华鲟繁殖群体数量指标的基准值及评估等级Tab. 1 Reference value and evaluation grade of the spawning population size of Chinese sturgeon

已有研究结果显示, 葛洲坝工程的修建对中华鲟的产卵场规模有重要影响。研究认为, 葛洲坝下产卵场容纳量平均为38尾, 最大可以达到64尾[3,9],种群生存力分析认为这样的环境容纳量足够维持中华鲟的物种延续。如果以产卵场容纳量平均值38尾计算, 受此限制, 建坝后中华鲟种群将下降到建坝前的17%[3], 与此相对应, 中华鲟繁殖群体数量将由建坝前的2176尾[8]下降至约360—400尾[9]。如果以最大容纳量64尾计算[9], 则中华鲟繁殖群体数量将下降至约为600—670尾。根据监测, 1998—2001年, 三峡工程蓄水之前中华鲟繁殖群体数量平均值约为420尾, 中华鲟繁殖活动可正常进行, 支持产卵场平均容量的分析结果。综合计算后, 在该状况下中华鲟繁殖群体数量平均约为400尾[3,9]。因此, 本文建议将最大环境容量的中华鲟繁殖群体数作为产卵场功能修复和种群复壮的目标, 即将繁殖群体数量大于670尾定为“优”; 将平均值和最大环境容量之间的状况定为“良”, 即繁殖群体数量为400—670尾。

稳态分析结果显示, 中华鲟繁殖群体数量在2004年和2013年的时间节点发生了显著变化。2004—2012年, 中华鲟繁殖群体数量的平均值约为200尾, 繁殖群体数量持续减少, 说明在产卵场环境条件不断变化的情况下, 200尾的繁殖群体已经导致种群处于不稳定的状态, 将200—400尾定为“中”。2013年开始, 中华鲟繁殖活动出现中断, 没有产卵活动的年份中华鲟繁殖群体数量大部分为50尾以下, 表明50尾的亲鱼数量太少, 导致无法配对, 繁殖活动失败, 因此将50—200尾定为“差”,50尾以下定为“极差”(表 1)。

2 评估方法

每年中华鲟繁殖季节11—12月, 在葛洲坝下游至艾家河江段, 采用分裂波束回声探测仪(Miriam FUSO-405和SIMRAD EY60)探测中华鲟亲鱼的信号, 巡航探测路线为“之”字形, 探测前采用校准球对设备进行校准。数据采集后利用Sonar5Pro、Echoview等后处理软件对声学数据进行转换和分析。依据探测水体体积估算中华鲟的繁殖群体数量。具体探测和估算方法见已发表的论文和公布的标准[4, 10, 11]。

3 评估结果

探测和估算结果显示, 从1998年开始, 中华鲟繁殖群体数量逐步减少。与三峡工程蓄水前相比,2017—2020年中华鲟繁殖连续4年中断, 中华鲟繁殖群体数量减少到年均15尾, 减少了96.4%。1998—2001年三峡工程蓄水前, 中华鲟繁殖群体数量年均423尾, 指标评级为“良”; 2004—2012年三峡工程蓄水后和向家坝蓄水前, 中华鲟繁殖群体数量年均215尾, 指标评级为“中”; 2013—2020年向家坝蓄水之后中华鲟繁殖群体数量年均39尾, 指标评级为“极差”(图 1)。

图1 20年来中华鲟繁殖群体数量的变化及种群稳态转换Fig. 1 Regime shifts of the time series for spawning population of Chinese sturgeon during the past 20 years

4 相关问题讨论及中华鲟保护建议

4.1 中华鲟繁殖群体数量变化与评价指标的适宜性

本研究结果显示, 在长江上游水利水电工程梯级开发的不断影响下, 中华鲟繁殖群体数量呈减少趋势, 评级逐渐降低。在三峡工程蓄水前, 长江中下游江段仍保持着自然流态, 水生生态系统受到的影响较小, 中华鲟繁殖群体数量指标评级为“良”。在三峡工程蓄水后, 大坝下游水文情势发生显著变化, 水生生态系统受到不利影响, 该指标评级为“中”。在向家坝工程蓄水后, 梯级水库蓄水运行的叠加影响进一步改变中下游的水文情势, 指标评级下降为“极差”。因此, 本文提出的指标等级敏感地反映了长江中下游生态环境的变化, 具有很好的适用性。

4.2 中华鲟物种保护建议

中华鲟产卵场的功能修复研究表明, 中华鲟繁殖对产卵场的环境条件要求严格。历史上, 中华鲟已确定的产卵场有16处, 分布在长江上游干流新市至涪陵江段之间, 产卵日水温变化为15.2—20.1℃[12], 首次产卵日流量变化为4550—7420 m3/s。在葛洲坝修建之后, 产卵场限制在葛洲坝下游3—5 km的江段, 产卵水温变化为15.8—20.8℃, 首次产卵日流量变化为5830—27050 m3/s。人类活动的不断加剧, 显著改变了中华鲟产卵场的环境条件, 对中华鲟繁殖活动造成了严重不利影响, 比如长江中上游水利水电工程蓄水运行改变了中华鲟产卵场的水文条件, 减少了含沙量; 葛洲坝下游隔流堤改变了中华鲟产卵场的地形特征; 在产卵场水域修建了跨江大桥产生振动和光污染。2003年以后, 中华鲟产卵时间推迟、次数减少, 表明中华鲟产卵场的环境条件被破坏, 其功能已经受损。

因此, 建议开展中华鲟产卵场功能修复措施,包括: (1)在繁殖季节开展生态调度, 保证繁殖所需的水温和流量; (2)拆除隔流堤, 恢复中华鲟的产卵场面积和地形地貌特征; (3)增加下泄的含沙量, 同时在产卵场范围补充泥沙, 恢复产卵场的泥沙底质;(4)在繁殖季节的夜间, 关闭产卵场跨江大桥, 禁止车辆通行和关闭灯光, 避免惊扰中华鲟的繁殖活动。

大规模放流性腺成熟亲鱼和大规格个体近年来, 中华鲟繁殖活动连续中断, 在没有补充的情况下, 中华鲟野生种群灭绝风险极高。研究结果表明, 造成中华鲟繁殖活动中断的主要原因, 有些年份是由于环境条件不能满足要求, 比如2013年和2015年[13]。在2018年、2019年和2020年, 葛洲坝下中华鲟的产卵场条件相对较合适, 中华鲟没有产卵的原因可能是中华鲟繁殖群体数量极少, 配对困难。为了延续中华鲟野生种群, 首先必须恢复和维持中华鲟的繁殖活动。

因此, 建议: (1)在葛洲坝下游产卵场大规模放流性腺成熟亲鱼, 尤其是增加性腺成熟雄鱼的数量;(2)放流大规格个体, 以增加繁殖群体和补充群体数量, 提高配对成功的发生概率, 恢复中华鲟的自然繁殖活动。近十年来, 中华鲟在 2012年和2016年有两次繁殖活动, 估算的中华鲟当年繁殖群体数量为165尾和46尾, 平均约为100尾, 在条件允许的情况下, 放流100尾性腺成熟的亲鱼, 雌雄性比为1∶1。

建立国家级中华鲟保育中心借鉴大熊猫、朱鹮等物种保护和复壮的成功案例, 建立国家级的中华鲟保育中心, 整合现有的中华鲟亲鱼资源,集中驯养和繁殖, 优化顶层设计和总体保护方案,有目标、有计划地集中力量推进物种保护工作。同时, 开展中华鲟生活史及关键栖息地专项研究等,最终恢复中华鲟的野外繁殖活动。