甜柿杂交F1代重要性状及果实表型多样性

王艺儒 刁松锋 韩卫娟 王 军 李华威 孙 鹏 傅建敏 索玉静*

(1. 国家林业和草原局 泡桐研究开发中心/中国林业科学研究院 经济林研究开发中心,郑州 450003; 2.南京林业大学 林学院,南京 210037; 3. 河南省太康县林业局,河南 周口 461400)

柿(DiospyroskakiThunb.)为柿科(Ebenaceae)柿属(Diospyros)植物[1]。柿除了常规的果品外,还兼具药用价值,也可作为园林绿化树种发挥生态价值[2-4]。据FAO统计,我国柿栽培面积最大且产量最高,但柿产值却远低于日本。最主要原因是缺乏代表性的优良品种。杂交育种是种质创新和良种选育的重要途径之一,依据雌雄和甜涩等重要性状的遗传规律,配置合适的亲本,才有望获得期望性状的杂交子代[5]。因此,探索重要性状的遗传规律以及杂交子代特征性状的多样性变异,是开展杂交育种的重要基础之一。

雌/雄和甜/涩是柿的两大重要性状。柿性别类型非常复杂,除了完全雌株和雌雄同株外,还发现几个完全雄性种质资源的野生群体,以及极少数雄全同株和杂性同株类型的资源[6]。自然界中如此多样的性别类型说明柿的性别分化机制非常复杂。因此,对杂交F1代群体中性别分化的遗传规律进行调查研究,有助于解析其遗传机理。此外,甜柿遗传改良一直是国内外柿育种的重要内容,日本甜柿(J-PCNA)自然脱涩性状受隐性单基因控制,利用杂交育种进行甜柿种质创新较为困难,且近交衰退现象严重[7-8]。因此,上世纪末日本提出(PCNA×non-PCNA)× PCNA的育种策略,即利用非完全甜柿(non-PCNA)与完全甜柿(PCNA)杂交,从F1代中筛选性状优良的单株,再与完全甜柿回交,最高可获得15%完全甜柿种质[9]。此途径依赖于合适的亲本选配,以及对杂交子代中甜涩性状遗传规律的掌握。

果实表型对其经济价值有重要影响,通过对杂交F1代果实表型的多样性研究,可以为果用良种选育提供基础。果实表型多样性指标一般选取遗传稳定、易于测量的单果重量、横径和纵径等数量性状[10-12]及易于目测的果实形状和果皮颜色等特征性状[13-15]。目前,关于柿属植物表型变异的研究主要是针对天然群体间和群体内的遗传多样性分析[16,17],除刁松锋等[18]前期对‘富有’ב赤柿’杂交组合获得的实生后代进行叶片表型多样性的研究,目前尚未见其他对柿半同胞或全同胞家系表型变异的研究。基于上述背景,本研究对已开花结果的‘富有(♀)’ב赤柿(♂)’杂交F1代进行性别、甜涩及果实表型多样性分析,旨在了解甜柿杂交后代重要性状及果实表型性状变异的遗传规律及变异程度,为完全甜柿的培育奠定理论和材料基础。

1 材料与方法

1.1 材料

试验于2018—2020年的花期(5月)和果期(9至11月)进行。供试材料是柿品种‘富有’、‘赤柿’及其170株杂交F1后代,种植于中国林业科学研究院经济林研究开发中心原阳基地(34°55′18″ N~34°56′27″ N,113°46′14″ E~113°47′35″ E),株行距3 m×4 m,每年进行精细抚育管理,土壤水肥条件一致。

1.2 重要性状调查

连续3年于花期对170株杂交F1的花性(Gender type,GT)进行调查统计,于果期对其果实甜涩类型(Astringency type,AT)进行调查统计。

1.3 果实表型性状调查与测定

1.3.1数量性状的测定

在杂交F1代树冠中部外围4个方位各随机采果1个,4果为1次重复,连续3年每年采摘1次,共3次重复。杂交后代及其亲本果实数量性状使用游标卡尺(0.01 mm)测量果实横径(Fruit horizontal diameter,FHD)和纵径(Fruit vertical diameter,FVD),计算果型指数(Fruit shape index,FSI);用电子天平(0.01 g)称量单果质量(Single fruit mass,SFM);利用WYT-4手持糖度计测定果实可溶性固形物含量(Soluble solids content,SSC);横切果实,目测果实种子数量。杂种优势分别以中亲优势(Hm)、中亲优势率(RHm)、超亲优势(Hb)和超亲优势率(RHb)表示[19],公式如下:

Hm=Fm-MPV

(1)

Hb=Fm-BPV

(2)

(3)

(4)

式中:Fm为杂交F1代某一性状的平均值;MPV为中亲值,双亲某一性状的平均值;BPV为高亲值,双亲中较大的亲本值。

1.3.2果实表型特征性状描述

选取果实形状(Fruit shape,FS)、果实缢痕(Fruit constriction,FC)、果实形状(横截面)(Fruit shape(horizontal section),FS(H))、果顶形状(纵截面)(Shape of fruit top(longitudinal section),SFT(L))、果顶十字沟(Cross furrow at fruit top,CFFT)、果实顶端周围浅同心圆裂痕(Shallow concentric cracks around the fruit apex,SCCAFA)、果顶开裂(Cracking at fruit top,CFT)、果实表面锈斑(Rust of fruit surface,RFS)、果实纵沟(Fruit vertical groove,FVG)、柿蒂凹凸(Convexity-concavity of persimmon pedicle,CCPP)、柿蒂形状(Pedicle shape,PS)、蒂隙(Pedicle gap,PG)、柿蒂大小(与果径比较)(Pedical size(compared with fruit diameter),PS(CFD))、萼片伸展方向(Direction of sepal stretch,DSS)、萼片形状(Sepal shape,SS)、萼片宽度(Sepal width,SW)、果柄长度(Ruit stalk length,RSL)、果皮颜色(Fruit peel color,FPC)、果肉颜色(Fruit flesh color,FFC)和果肉中褐斑(Brown spot in flesh,BSF)共20个果实表型特征性状(表1),参照《柿种质资源描述规范和数据标准》[20]分型赋值后目测比对。

1.4 数据分析

利用Excel计算果实横径、纵径、单果质量、可溶性固形物和果型指数5个数量性状的极值、平均值、标准差和变异系数并绘制频率分布直方图,用SPSS24.0进行方差分析、Pearson 相关系数分析和聚类分析。

2 结果与分析

2.1 杂交F1代重要性状分析

柿开花特性复杂,包括雌花、雄花和完全花。完全雌株仅开雌花;完全雄株仅着生雄花;雌雄同株开雌花、雄花或两性花,即雌雄同株异花和雌雄同株同花;雄全同株着生雄花和完全花;杂性同株指以开雌花和雄花为主,杂完全花。170份‘富有×赤柿’杂交后代中,包括91份完全雌株、22份完全雄株、54份雌雄同株、1份雄全同株和2份杂性同株,完全雌株:完全雄株:雌雄同株的分离比例接近4∶1∶2.5(图1(a))。

柿的甜涩类型包括PCNA和non-PCNA,non-PCNA分为不完全甜柿(PVNA)、不完全涩柿(PVA)和完全涩柿(PCA)。由于日本完全甜柿的自然脱涩性状是由隐性单基因控制,只有双亲均是完全甜柿,其杂交子代才有可能是完全甜柿,所以在已挂果的148份‘富有×赤柿’杂交F1后代中,只有3种甜涩类型,即PCA 77份,PVA 19份,PVNA 52份,其分离比例约为4∶1∶2.7(图1(b))。此外,进一步分析雌雄性状和甜涩性状的相关性,发现完全雌株和雌雄同株的F1子代中, PCA占比最多,PVNA次之,但是不能判断出2个性状是否存在连锁遗传。

2.2 杂交F1代果实表型性状描述及特征分析

148份果实样本各表型数量性状的变异系数为12.36%~34.64%,变异幅度由大到小依次是:单果质量(34.64%)>可溶性固形物质量分数(15.25%)>果实横径(12.76%)>果实纵径(12.42%)>果型指数(12.36%)。单果重量的变异系数最大,说明其变异幅度较大,受环境影响较大。对杂交后代单果重量、果实横径、纵径、可溶性固形物含量及果形指数进行方差分析,几个表型数量性状P值均<0.001,说明这几个数量性状内部有极显著差异,表明F1代果实表型多样性较高(表2)。从果实表型数量性状的频率分布图发现,各数量性状表现出较好的连续性正态分布趋势,某些个体的数量性状超于双亲,因此推测果实5个数量性状可能受微效多基因控制(图2)。

对148个已结果的柿杂交F1代单株果实的20个表型性状观测并进行性状离散特征分析(表3)。F1单株中果实形状以圆形为主,其频度分布占37.80%;73.60%的F1代果实无缢痕;果实横纵截面同果实性状一样,以圆形为主,占比为71.60%;46.60%的单株中果实果顶无十字沟或不明显;仅1份单株果实的果顶周围浅同心圆裂痕较多,也仅1份单株果实的果顶开裂程度中等,其余F1代单株的果实果顶不开裂,也无果顶周围浅同心圆裂痕;48.60% 的F1代单株果实表面无锈斑,果面比较干净;89.90%的F1代单株的果实无纵沟或纵沟很浅;所有F1代单株的果皮颜色和果肉颜色大部分均为橙黄色,且大部分果实果肉中无褐斑。

就F1代单株果实柿蒂表型而言,47.30%的单株果实柿蒂凸起;柿蒂形状以圆形为主,占61.50%;蒂隙小、中和大这一性状在F1代中的分离较均衡,分别占比28.40%、33.10%和38.50%;与果径相比,柿蒂大小为中等的F1代单株占48.60%,是柿蒂较大和较小的近2倍;萼片伸展方向以半直立和水平为主,分别占38.50%和41.90%;萼片形状以心形为主,占81.10%;萼片宽度大部分为中等宽度(66.20%),仅9.50%的果实萼片较窄;果柄长度大部分较短,占43.90%。

图1 杂交F1代性别类型(a)和甜涩类型(b)分析Fig.1 Diversity analysis of gender types (a) and natural de-astringency character (b) in F1 progeny

表2 柿果实表型数量性状在F1群体分离的特征值Table 2 Phenotypic statistic values of quantitative traits of persimmon fruit in F1 progeny

图2 柿F1群体4个果实表型数量性状的频率分布图Fig.2 Frequency distribution diagram for 4 quantitative traits in F1 progeny of persimmon fruit

根据柿F1代20个特征性状的Shannon-weinner多样性指数(表3)可知,该全同胞群体内个体间果实表型具有多样性。果实顶端周围浅同心圆裂痕与果顶开裂H’最低,均为0.042;而果实形状H’最高,达1.746。

2.3 F1代果实杂种优势

对柿F1代果实5个数量性状进行杂种优势分析(表4),5个数量性状的中亲优势率为-34.20%~16.40%,由高到低依次为果型指数、可溶性固形物含量、果实纵径、果实横径及单果质量,5个性状的中亲优势值均达到极显著水平。其中果实纵径、果实横径及单果质量的中亲优势值为负值,说明这3个性状的杂种优势在F1代群体中呈下降趋势。

5个数量性状超亲优势率为-46.41%~12.69%,结合表2和图2,F1代果实5种数量性状均有在正负2个方向超出或低于亲本的单株。这表明柿杂交F1代普遍存在超亲分离现象,其中单果质量超亲优势率为-46.41%,且其平均值小于双亲,表明单果质量退化,出现超低亲现象。

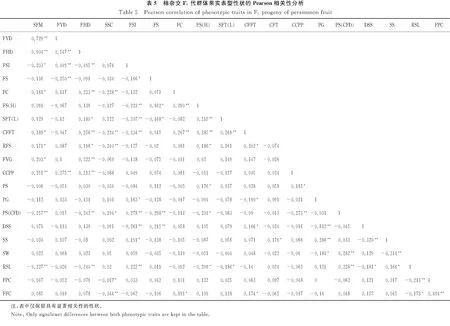

2.4 杂交F1代果实表型性状的相关性分析

由Pearson相关性分析(表5)可知,柿F1代果实25种性状之间的相关性呈现出高度的复杂性,相关性分析产生的300对相关性中分别有42对相关性达到极显著水平(P<0.01)和 29对达到显著水平(P<0.05),其中极显著正相关22对,极显著负相关20对,显著正相关18对,显著负相关11对。果实的单果质量与果实横径和纵径呈极显著正相关性,与果型指数呈显著负相关;果实横径与纵径之间呈极显著正相关性。

柿蒂凹凸分别与单果质量、果实纵径和横径之间呈现出显著的正相关性。果实横、纵截面之间呈现极显著正相关性;果皮颜色和果肉颜色之间正相关性极显著。果肉颜色和可溶性固形物之间呈极显著负相关性;柿蒂大小与果实横径和果实形状之间呈现出极显著负相关性。

表3 柿F1群体果实20个表型特征性状频度分布和多样性指数Table 3 Frequency distribution and Shannon-weinner diversity index for 20 character traits of persimmon fruit in F1progeny

2.5 杂交F1代果实表型性状的聚类分析

对148份杂交后代果实样本的表型性状进行聚类分析。总体上可划分为两大类,5个亚类,在遗传距离为7.5处148棵单株分别聚为Ⅰ和Ⅱ2个类群,在2.5处Ⅰ和Ⅱ大类分Ⅰ-a、Ⅰ-b、Ⅱ-a、Ⅱ-b和Ⅱ-c共5个亚类。第Ⅰ大类包括84棵单株,占杂交后代总数56.76%,其中a和b两个亚类分别有22和62株;第Ⅱ类群包括64棵单株,占杂交后代43.24%,Ⅱ-a和Ⅱ-c分别包含34和25株,Ⅱ-b仅有5株。

由柿F1后代不同类群果实表型性状均值(表6)可知,两大类群在5个数量性状中差异较明显。第Ⅰ大类单果质量和横纵径较小,具体可分为Ⅰ-a和Ⅰ-b 2小类;第Ⅱ大类单果质量和横纵径较大,具体可将分为Ⅱ-a、Ⅱ-b和Ⅱ-c 3小类。Ⅱ-b亚类基本特征是横纵径和单果质量均较大;Ⅱ-c亚类果实横纵径和单果质量仅次于Ⅱ-b亚类果实;Ⅱ-a亚类单果质量和横纵径在第Ⅱ大类中含量均最小。Ⅰ-b亚类果实横径、纵径和单果质量较Ⅰ-a亚类果实大,但可溶性固形物含量和果型指数小于Ⅰ-a亚类果实。结合表1可知,3个特征性状在第Ⅰ类群和第Ⅱ类群之间差异较明显,第Ⅰ类群柿蒂凹凸程度介于凸起和微凸之间,第Ⅱ类群柿蒂凹凸程度介于平和微凸之间;果柄长度第Ⅰ类群相对大于第Ⅱ类群,但果柿蒂凹凸程度小于第Ⅱ类群;第Ⅱ类群单果质量最大。未来可结合上述结果对该F1后代群体果实风味进一步分析,以选取优良单株。

表4 柿F1群体果实5个数量性状的杂种优势表现Table 4 Heterosis of 5 quantitative traits of persimmon fruit in F1 progeny

表6 柿杂交F1不同类群果实表型性状均值Table 6 Mean values of 25 traits in F1 progeny of persimmon fruit among different groups

3 讨论与结论

柿花性有雌花、雄花和完全花,根据单株上表现出的花性类别,柿性别类型有完全雌株、完全雄株、雌雄同株、雄全同株和杂性同株等。本研究中‘富有’ב赤柿’全同胞F1群体中雌株∶雄株∶雌雄同株的分离比例接近4∶1∶2.5,而完全雌株与所有可开雄花(雄株、雌雄同株、雄全同株及杂性同株)的单株比例接近1∶1,即开雄花这一性状符合单基因控制的显性性状遗传特点。前期研究表明,雌雄异株的二倍体君迁子(D.lotusL.)的Y染色体上有一个OGI基因,可以编码miRNA抑制常染色体上与OGI同源且具有促雌功能的转录因子MeGI,使植株成为雄株[21]。而六倍体柿的性别类型比二倍体君迁子复杂,雌雄同株的六倍体柿的Y染色体上OGI基因启动子区插入了268 bp的kali序列,OGI基因沉默,此时柿性别决定由MeGI基因的甲基化水平调控,即MeGI高表达促雌,低表达促雄[22],推测柿的性别受表观遗传调控,但具体的调控网络仍未可知。Akagi等[23]在君迁子中筛选出一个与雄性性状紧密连锁的DLSx-AF4S标记;张平贤等[24]在栽培柿及其杂交后代中对DLSx-AF4S标记的有效性进行了验证,发现其在‘华柿1号’ב罗田甜柿’F1代中呈现近1∶1的分离比例,这与本研究结果一致。但是,此分子标记只能鉴定出完全雌株,无法对均开雄花的其他几种性别类型的种质进行区分。随着分子调控机制研究的日益深入,相信后续会开发出相应的分子标记可对各性别类型的柿种质进行早期筛选,进而提高创新优异种质的效率。此外,‘富有’ב赤柿’组合产生较大比例的雄性植株,可为后期杂交育种提供非常可贵的父本资源。

完全甜柿类型的柿果实,在其果实发育早期(日本甜柿)和中晚期(中国甜柿)可溶性单宁含量可降低至可食用阈值(<0.2%)[25],而不完全甜柿和不完全涩柿作为中间类型,其脱涩能力与种子多少有关,两者界限相对较为模糊。有研究表明,日本甜柿自然脱涩性状是受隐性单基因控制的,即只有在基因型为aaaaaa的情况下才是完全甜柿[26-27]。Akagi等[28]发现非完全甜柿品种大部分基因型为 AAAaaa、AAAAaa和AAAAAa,而不完全甜柿和不完全涩柿的脱涩机理仍未可知。本研究中杂交母本‘富有’是日本完全甜柿,而‘赤柿’是不完全甜柿,其F1代中未发现完全甜柿种质,该结果与日本前期利用不完全甜柿与完全甜柿杂交的结果一致[9,27],而完全涩柿类型与不完全涩柿和不完全甜柿的分离比例约为4∶1∶2.7,若将不完全涩柿和不完全甜柿归为一类,完全涩柿与可部分脱涩的种质比例近1∶1,这对于解析不完全甜柿和不完全涩柿的脱涩机理有一定的指导意义。中国甜柿与日本甜柿独立起源,其遗传机理也不同,有研究表明中国甜柿自然脱涩性状是由显性单基因控制[29-30],用中国甜柿做亲本进行杂交育种,获得完全甜柿的几率更大,但是中国甜柿果小籽多,果实品质较日本甜柿差,所以在设计杂交组合,可考虑以日本甜柿做母本,以开雄花的中国甜柿做父本进行杂交育种,如此可避免近亲衰退,且获得完全甜柿子代的几率更高。因此,日本甜柿与中国甜柿杂交子代的甜涩性状及其它重要性状遗传规律研究将是后续甜柿育种的重要内容之一。

变异系数的大小说明该性状遗传型变异的相对大小,变异系数越大,则选择优良遗传型的潜力越大[31]。本研究中果实表型5个数量性状在F1代中呈现不同的变异系数,其中单果质量变异系数最大,为34.64%,而剩余4个性状变异系数相差不大,稳定在12.00%~16.00%,这说明F1代中单果质量具有较大的离散程度。此外,单果质量、果实纵径、果实横径、可溶性固形物和果型指数这5个性状的中亲优势值均达极显著水平(P<0.01),其中单果质量、果实纵径和果实横径的中亲优势值和中亲优势率均为负值,出现超低亲现象,表明这3个性状出现明显的性状退化现象,这可能是因为测定的这几个性状都是由多基因控制的数量性状。杂交后代由于非加性效应的解体而使得多个个体性状不及亲本性状,这也是制约日本甜柿育种的重要因素之一。质量性状受环境影响较小,较稳定可靠[32]。本研究涉及的20个特征性状中,果实顶端周围浅同心圆裂痕与果顶开裂H’最低,均为0.042;而果实形状H’最高,达1.746。H’值越高,表明该性状的多样性越丰富,则说明果实形状在柿F1代具有较高的遗传多样性。杂交后代的杂种优势源于基因的异质性[33],柿为六倍体,基因型杂合程度高,其杂交F1代必然存在性状的广泛分离和杂种优势或衰退的现象。

杂交育种是品种改良和种质创新的重要方式,但周期漫长,且最终难以获得预期性状。本研究从形态学水平分析了柿杂交F1代的果实表型遗传多样性,为柿杂交F1代后续筛选奠定了基础,也为柿育种过程中进一步改良提供了依据。在此基础上,结合分子标记等技术手段开展杂交后代早期鉴定,可节约时间和成本,加速育种进程,提高了种质创新与利用效率。