我国农田面源污染时空演变特征分析

徐新良 陈建洪,2 张雄一,2

(1. 中国科学院 地理科学与资源研究所/资源与环境信息系统国家重点实验室,北京 100101; 2. 中国科学院大学 资源与环境学院,北京 100049)

随着农业科学技术发展和国家实施一系列促农、惠农的发展战略,我国农业现代化水平取得了飞速提升,同时也带来了许多环境问题,其中农业面源污染逐渐成为制约农业可持续发展和危害农村生态环境的突出问题[1]。据生态环境部2015年全国环境统计公报显示,我国农业面源污染已成为当前环境污染的重要影响因素[2]。目前我国农业面源污染主要是由农业生产过程中化肥、农药的过量使用和农田残膜、禽畜粪便不合理处置等造成[3]。农业面源污染影响了耕地资源的质量[4],加剧了水体污染的风险[5],并直接影响农村生态环境,威胁着农产品安全。虽然近几年我国农业科技水平提升,化肥、农药、农用塑料膜使用量有所降低,但农田面源污染的问题仍然突出。因此,科学有效评估我国农业面源污染现状,识别区域污染时空演变特征,有助于因地制宜进行农业面源污染的防控和治理,保障农村的生产、生活、生态的可持续发展。

农田面源污染是在农业生产活动中,氮、磷、钾肥等化肥、农药和有机或无机污染物通过农田地表径流和农田渗漏等作用产生的污染问题[6]。近年来科学评估和探究农业面源污染越来越受到重视。农田作为农业生产中最根本、最重要的载体,是面源污染发生的主要场所,因此,分析农田面源污染的区域差异和演变特征,是合理防治农田面源污染,促进区域农田生态环境改善,提高农产品安全和品质的重要环节。国内已有研究在区域尺度对农田面源污染的现状、风险和成因开展了分析评价,如郭攀[7]以漓江典型小流域为研究对象,提出了面源污染综合治理体系;崔艳智等[8]从面源污染形成、土地利用、社会经济发展、资源禀赋等方面,提出了区域间差异化农田面源污染的生态补偿建议;刘钦普[9]分析了我国农田面源污染研究的不足,并提出应重视面源污染发生的机制及影响因子、污染防治的技术标准以及面源污染与农户行为等;田若蘅等[10]采用化肥施用综合评价模型,分析了四川省2000—2015年化肥施用状况并评估了其污染风险;宋蕾等[11]利用氮磷排泄量的模型,揭示了关中灌区农田面源污染的严重性;侯彦林等[12-15]通过构建农田氮面源污染评价指标体系和模型,分析了各农业区、省区污染现状,并对未来的污染趋势进行了预测;温兆飞等[16]利用GIS空间分析功能,评价了三峡库区农田面源污染的现状。

为准确评估20世纪90年代以来我国农田面源污染的整体状况及区域差异,厘定农田面源污染等级,科学制定化肥、农药、农用塑料膜的减量增效政策,降低区域的农田面源污染风险。本研究基于化肥、农药、农用塑料膜使用量和耕地面积统计数据,以九大农业区和省(市、区)域为研究单元,分析了我国农田面源污染的现状以及1991年以来的时空演变特征,以期为全面把握我国农田面源污染的时空格局和进一步提升农田面源污染的治理提供科学依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本研究所采用的数据主要包括化肥、农药、农用塑料薄膜、地膜使用量和耕地面积的统计数据,主要源于1991—2019年的《中国农村统计年鉴》。对于数据缺失的区域,通过省(市、区)统计年鉴或统计公报进行了补充(研究区域不包括港澳台地区)。我国九大农业区和省(市、区)域行政区划空间分布数据均来自中国科学院资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn)。

1.2 研究方法

本研究首先以各省域化肥、农药、农用塑料膜使用量等统计数据为基础,结合耕地面积数据,计算各省域化肥、农药、农用塑料膜地均使用量,分析过程中以1991年的地均使用量为基期,运用ArcGIS空间分析和统计功能,分别对九大农业区和省域的地均使用量进行空间差异对比分析,并对1991年以来的变化进行时间演变分析。分析中结合自然断点法基于地均化肥、农药、农用塑料膜使用量,将面源污染程度划分为5个等级(表1)。

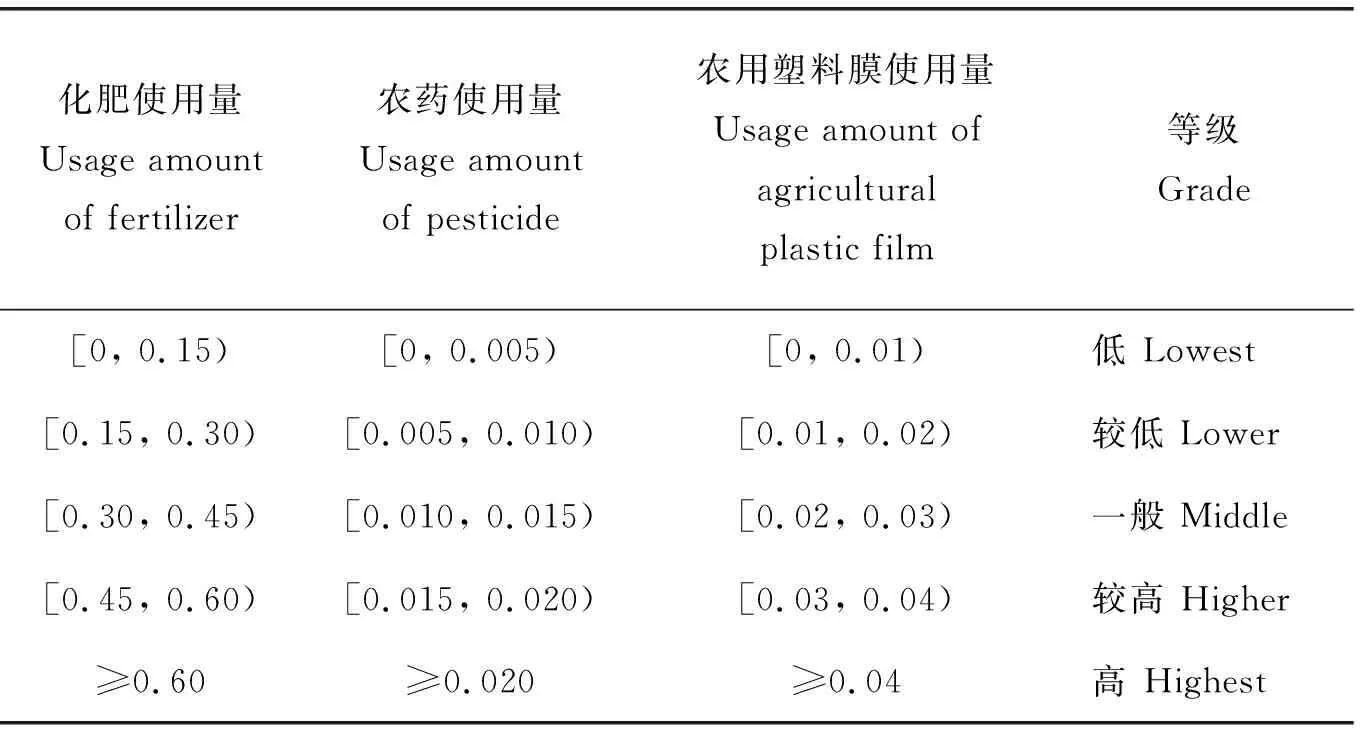

表1 化肥、农药、农用塑料膜面源污染程度等级划分Table 1 Classification of non-point source pollution of chemical fertilizers, pesticides and agricultural plastic films t/hm2

2 结果与分析

2.1 我国农田面源污染现状

我国是传统的农业大国,国家统计局公布的数据和《中国农村统计年鉴》资料显示,2018年我国粮食总产量约6.579亿t,较2017年下降0.6%;耕地面积为13 486.67万hm2,农业化肥施用量为5 653.4万t,其中氮肥2 065.4万t、磷肥728.9万t、钾肥590.3万t、复合肥2 268.8万t;农膜使用量386.9万t,其中农用塑料薄膜使用246.48万t、地膜使用为140.40万t;农药使用量为150.36万t。我国农业化肥、农药和农用塑料膜使用量普遍较高,但在农业生产中,化肥的利用率只有30%~40%,其余白白流失,农药总体平均约有80%直接进入环境,残留的农膜若不及时清理,会造成农业土壤污染、肥力下降和环境污染等问题。

2018年我国九大农业区地均化肥面源污染空间差异明显,空间分布呈现东南高、西北低的梯度格局,华南区和黄淮海平原区污染等级最高,地均化肥使用量分别为0.839 0 t/hm2和0.633 0 t/hm2,长江中下游区次之,四川盆地及周边地区、云贵高原区和黄土高原区处于一般等级,北方干旱半干旱区和东北平原区处于较低等级,青藏高原区污染程度最低,仅为0.132 4 t/hm2。各农业区地均化肥污染两极分化问题突出,最大使用量与最小使用量相差533%,最大差值为0.71 t/hm2。从各省域地均化肥面源污染状况看,广东、河南、福建污染程度最高,地均化肥使用量均在0.82 t/hm2以上,而西部的西藏和青海污染程度最低,地均化肥使用量均在0.15 t/hm2以下,省域尺度地均化肥使用最多的广东较最少的西藏相差为637%,地均差值为0.77 t/hm2(表2)。

2018年我国九大农业区地均农药面源污染同样呈现东南高西北低的分布格局,华南区和长江中下游地区污染程度最高,黄淮海平原区次之,而青藏高原区、黄土高原区和北方干旱半干旱区最低。地均农药使用量最高的华南区为0.036 0 t/hm2,而使用量最少的青藏高原区仅为0.002 7 t/hm2,两者相差1 215.7%。从各省域地均农药面源污染状况看,污染等级高的区域主要集中在海南、广东、福建、江西等省份,而污染等级低的区域主要集中在宁夏、西藏、贵州、青海等省份,其中地均农药污染最高的福建省比污染最低的宁夏回族自治区高出2 015.0%,两极分化问题尤其突出。

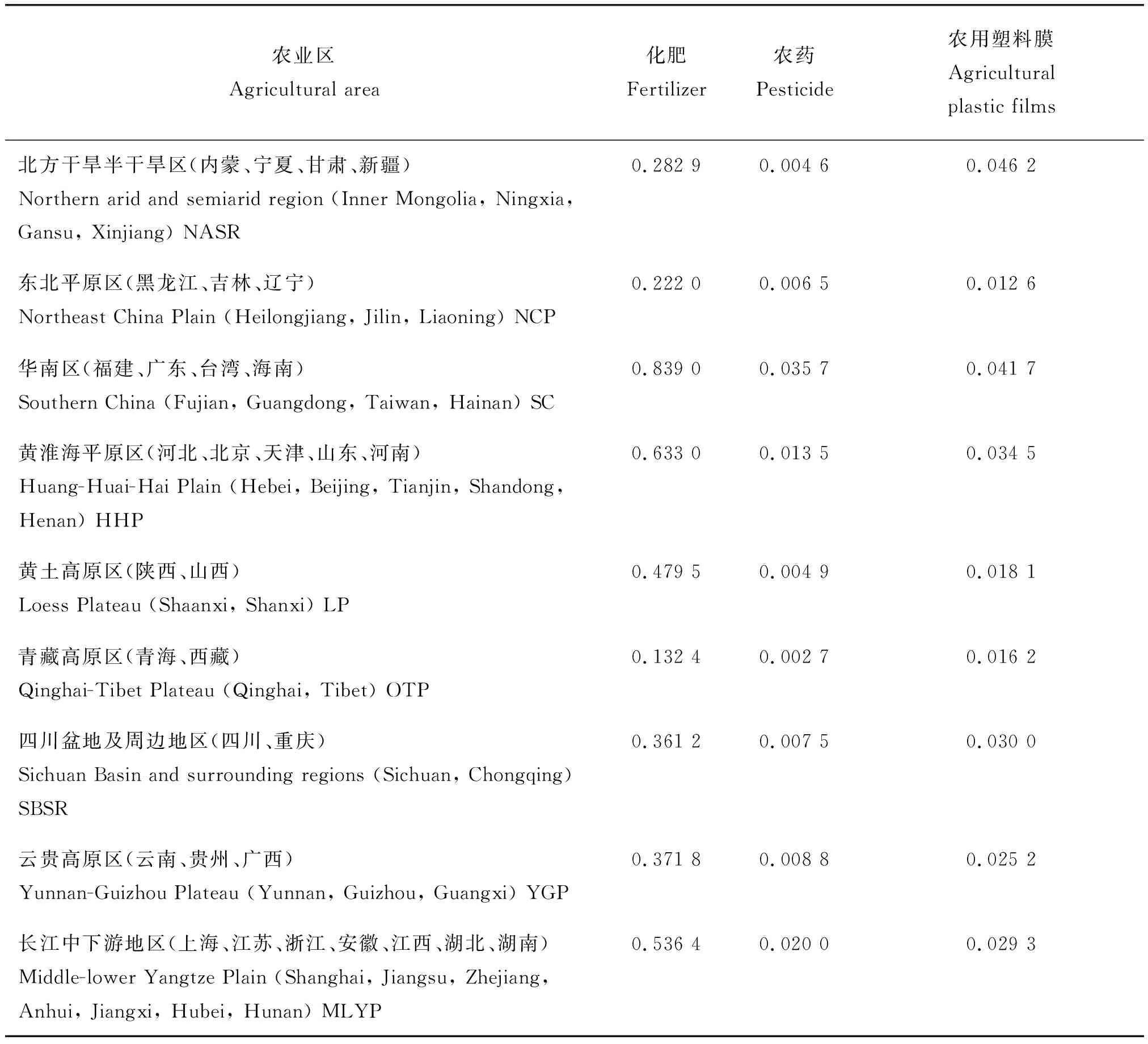

表2 2018年我国九大农业区地均化肥、农药、农用塑料膜使用量Table 2 Usage amount of chemical fertilizers, pesticides, and agricultural plastic film per hectare in the nine major agricultural areas in China in 2018 t/hm2

2018年我国九大农业区地均农用塑料膜面源污染呈北部及南部高、中部低的斜梯状分布格局,其中华南区和北方干旱半干旱区最高,黄淮海平原区次之,而东北平原区、青藏高原区和黄土高原区最低。北方干旱半干旱区地均农用塑料膜污染较东北平原区高出268.2%。各省份地均农用塑料膜污染等级的空间分布较为分散,上海、新疆、福建和海南污染等级最高,而黑龙江和西藏的污染等级最低。

2.2 我国农田面源污染时空演变特征

1991年以来我国化肥、农药、农用塑料膜使用量呈现快速增长趋势,农田面源污染风险进一步加剧。1991—2018年我国化肥使用量从2 805.1万t增长到5 653.4万t,增长了101.5%,其中氮肥增加339.3万t,磷肥增加229.3万t,钾肥增加416.4万t,复合肥增加1 863.3万t,分别增长了19.7%、45.9%、239.5%和459.5%。我国地均化肥使用量从1991年的0.20 t/hm2上升到2018年的0.42 t/hm2,增长了114.0%,全国平均化肥面源污染程度由较低等级升高为一般等级,并有向较高等级发展的趋势。我国农药使用量从1991年的76.1 t上升到2018年的150.4 t,增长了97.6%,地均农药使用量从0.005 t/hm2上升到0.011 t/hm2,增长了109.9%,全国平均农药面源污染程度由较低等级升为一般等级。我国农用塑料膜使用量从1991年的111.4万t上升到2018年的386.9万t,增加了272.5万t,增长了238.2%,地均农用塑料膜使用量从0.009 t/hm2上升到0.029 t/hm2,其污染程度由低等级向一般等级演变。

1991—2018年我国九大农业区化肥、农药和农用塑料膜使用量均呈现增长态势。化肥使用量增长最多的是北方干旱半干旱区,增长最少的是华南区,前者增加了461.5万t,增长了334.9%;农药使用量增加最多的是长江中下游地区,最少的是青藏高原区,前者增加了17.2万t,增长了51.63%,而后者仅增加了0.04万t,增长了15.39%;农用塑料膜使用量增加最多的是北方干旱半干旱区,增加最少的是青藏高原区,前者增加87.43万t,增长834.65%,后者仅增加1.60万t,但却增长了3 343.13%,其增长比例在各农业区中最高(图3)。

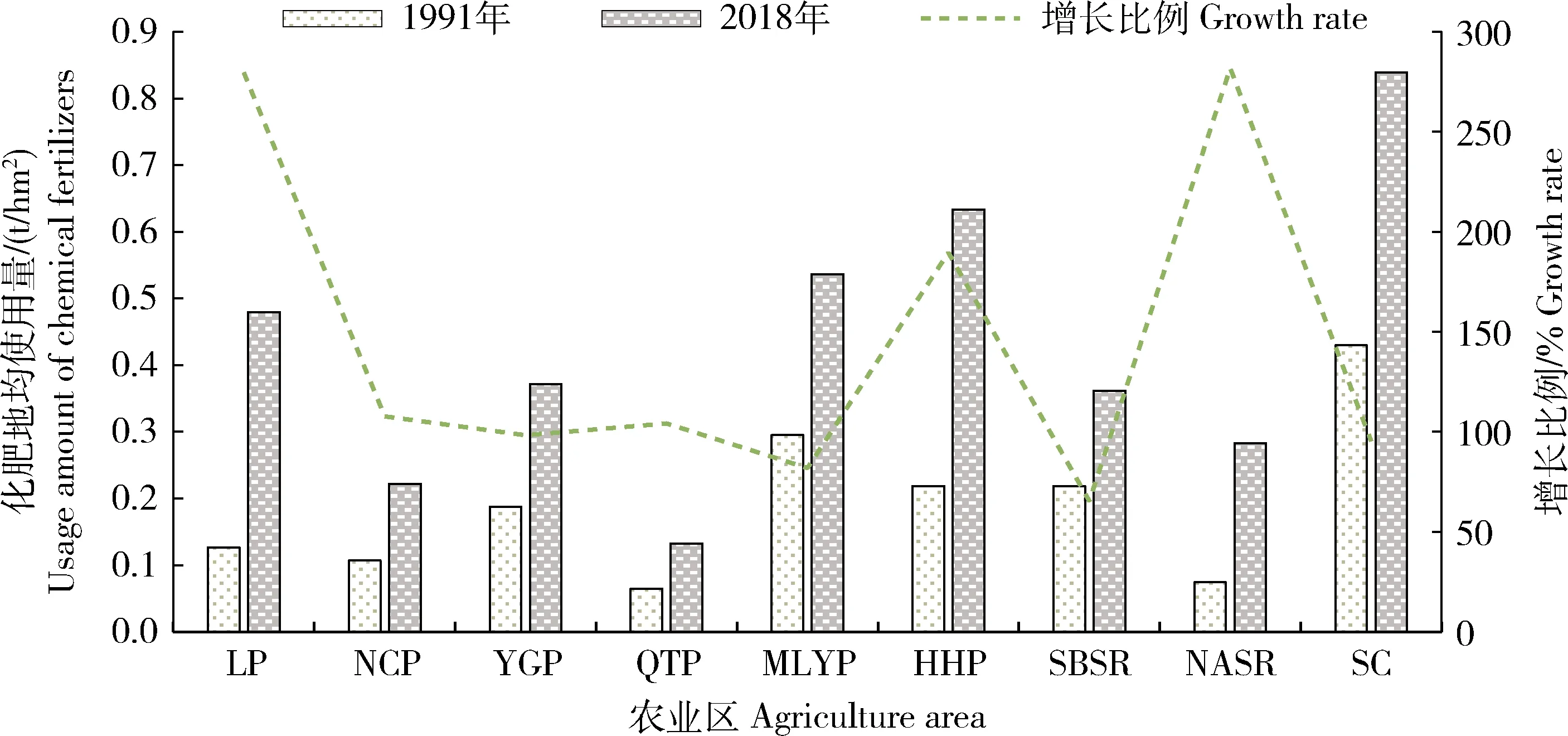

1991—2018年我国九大农业区地均化肥、农药和农用塑料膜使用量均呈现增长态势,整体呈现由早期的较低污染等级升高为目前的较高污染等级。地均化肥使用量由1991年全国平均0.20 t/hm2增加到2018年的0.42 t/hm2,增长了110.0%。由图1 可见:九大农业区中只有青藏高原区仍保持1990年代的低污染等级,但其地均化肥使用量增长了104.16%,其他农业区化肥污染等级均呈现不同程度的增长,其中北方干旱半干旱区和黄土高原增长最突出,增长比例分别为281.79%和279.62%,其污染程度分别由低等级升高为较低等级和较高等级,而四川盆地及周边地区和长江中下游地区增长幅度最小,分别为65.34%和81.86%,其污染程度也分别由较低等级升高为一般等级和较高等级。

图1 1991和2018年各农业区化肥地均使用量及增长比例Fig.1 Usage amount of chemical fertilizers and growth rate in agricultural areas in 1991 and 2018

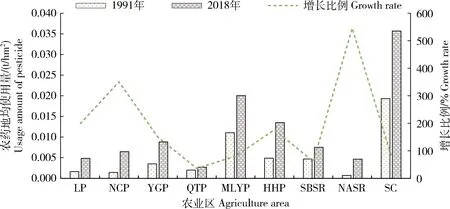

全国地均农药使用量由1991年的0.005 t/hm2增加到2018年的0.011 t/hm2,增长120.0%。由图2可见:九大农业区中青藏高原区、黄土高原和北方干旱半干旱区2018年仍然保持了1990年代的农药低污染程度,而其他各区农药污染程度均有不同程度上升,其中北方干旱半干旱区农药地均使用量增长比例最高,净增长545.48%,其次为东北平原区,净增长350.55%,污染程度也由低等级升高为较低等级,而青藏高原区增长比例最低,仅为36.11%。

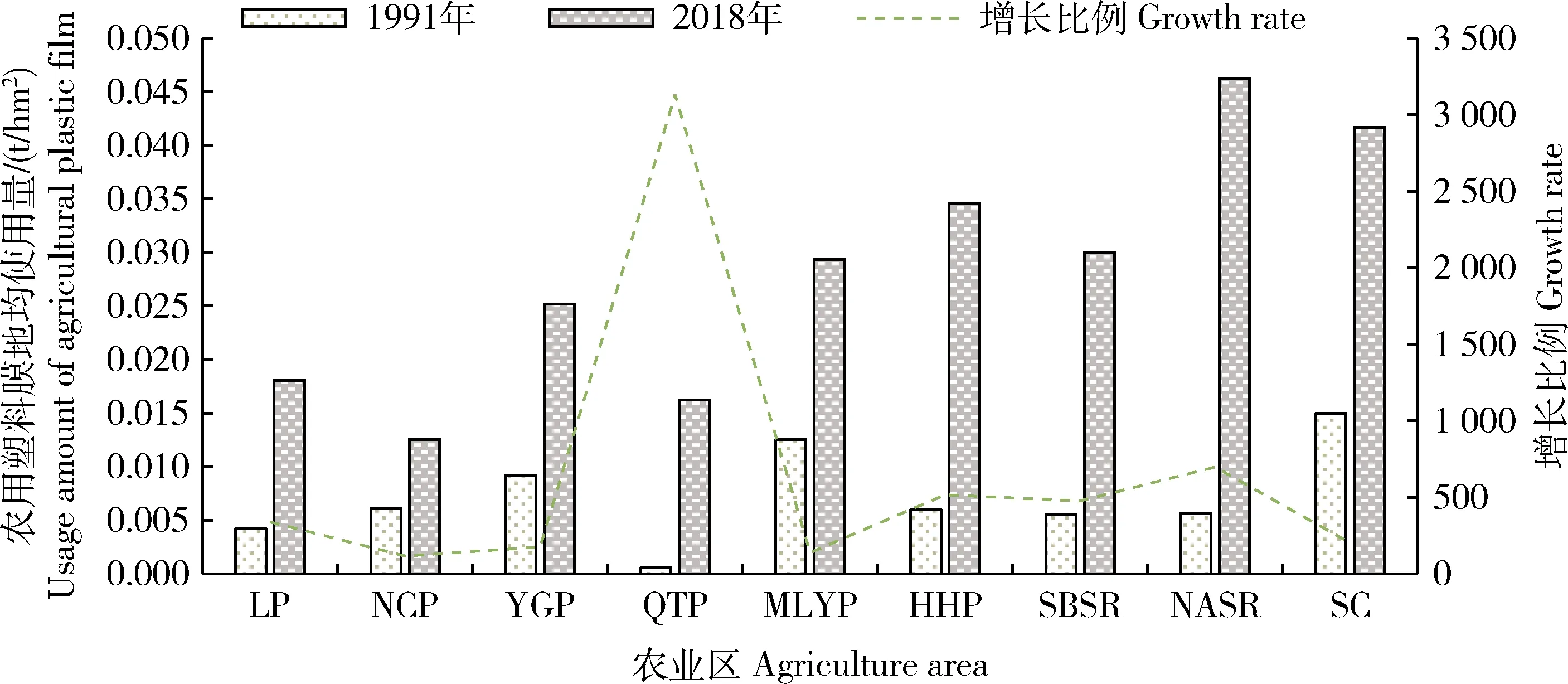

全国地均农用塑料膜使用量较化肥和农药的增长更加突出,其使用量由1991年的0.008 t/hm2增加到2018年的0.035 t/hm2,增长357.10%。由图3 可见:九大农业区农用塑料膜污染等级的增长最为突出,各区污染等级均表现为不同程度的增长,1990年代九大农业区农用塑料膜普遍处于低或较低污染等级的状态到了2018年已不复存在,2018年华南区和北方干旱半干旱区污染等级已上升为高污染等级。其中青藏高原区地均农用塑料膜使用量增长比例最高,净增长2 833.60%,污染程度也由低等级升高为较低等级,其次为北方干旱半干旱区,净增长720.50%,而东北平原区增长比例最低,但仍为106.98%,其污染程度也由低等级升高为较低等级。

图2 1991和2018年各农业区农药地均使用量及增长比例Fig.2 Usage amount of pesticides and growth rate in agricultural areas in 1991 and 2018

图3 1991和2018年各农业区农用塑料膜地均使用量及增长比例Fig.3 Usage amount of agricultural plastic film and growth rate in agricultural areas in 1991 and 2018

从省域尺度看,各省份化肥、农药、农用塑料膜污染程度的演变整体呈现加重趋势。1991—2018年地均化肥面源污染低等级的省域数量所占比例由32.26%降低为6.45%,较低污染等级的省域数量所占比例由48.39%降低为22.58%,一般污染等级的省域数量所占比例由12.90%上升到29.03%,较高污染等级的省域数量所占比例则由3.23%上升到25.81%,而新增高污染等级的省域数量所占比例为16.13%。1991—2018年我国各省域化肥面源污染等级不变的有:西藏、青海一直为低污染等级、辽宁和贵州一直为较低污染等级、浙江一直为一般污染等级。1991年化肥面源污染只有广东处于高污染等级,而到了2018年江苏、福建、海南以及河南均升高为高污染等级。

1991—2018年农药污染处于低等级的省域数量所占比例由54.84%降低为19.35%,较低等级的省域数量所占比例由12.90%上升到32.26%,一般污染等级的省域数量所占比例由16.13%降低为9.68%,较高污染等级的省域数量所占比例由3.23% 上升到16.13%,高污染等级的省域数量所占比例则由9.68%上升到22.58%。1991—2018年各省域中只有上海市污染等级呈降低趋势。污染等级没有发生变化的有宁夏、贵州、青海、陕西、内蒙古、西藏、北京、浙江和广东9个省份,而污染等级变化最大是湖北省,由较低污染等级升高为高污染等级。另外,1991年只有浙江、上海、广东3个省份农药污染处于高污染等级,而到了2018年湖北、湖南、江西、福建和海南都升高为高污染等级。

1991—2018年各省域地均农用塑料膜污染程度整体由低污染等级升高为较高污染等级,处于低污染等级的省域数量所占比例由70.97%降为6.54%,较低等级的省域数量所占比例由22.58%降为19.35%,一般污染等级的省域数量所占比例则由3.23%增加为29.03%,而新增较高污染等级和高污染等级的省域数量所占比例分别为19.35%和25.81%。1991—2018年各省域中农用塑料膜面源污染等级不变的有黑龙江、贵州、湖北和广东,而地均农用塑料膜面源污染等级变化最大的有浙江、甘肃、山东、海南和福建,其污染程度由低污染等级升高为高污染等级。

3 讨论与结论

作为粮食消费大国,我国用仅占全球9%的耕地,养活了占全球将近20%的人口。为防治病虫灾害,提升土壤肥力,提高农作物产量、确保粮食丰收,我国农业化肥、农药、农用塑料膜的使用量近几十年呈不断增长态势[17]。农业粮食增产丰收在很长一段时间内是以牺牲生态环境为代价的。虽然2015年我国开始实施化肥与农药减量增效的直接措施,化肥、农药的使用量有所下降,但农田面源污染的形势依旧非常严峻[18]。不同区域因其独特的地理区位,自然资源禀赋和农业现代化水平差异,农田面源污染空间异质性也十分明显[19]。在自然资源禀赋方面,不同农业区的降水、光照、土壤肥力有很大的差异,部分区域降水充足,但水土流失严重,土壤有机质含量降低,导致土壤的肥力下降,因此农业生产中会使用更多的肥料来弥补土壤肥力的下降[20]。在农业经营水平方面,部分农业大省如河南、山东、四川等农业生产以农户小规模分散经营为主[21],农民的环保意识不足,简单追求高产量,导致化肥、农药面源污染情况加剧[22];在农业现代化水平高或生态环境保护要求严格的区域,注重化肥、农药的科学使用[23],农田面源污染状况有所缓解;另外,农田面源污染与农作物的种植结构也有很大的关系,有些农作物需要保温、高肥力等条件以实现高产量[24-25],因此需要采取大量施肥、使用农用塑料膜等措施。本研究选取地均化肥、农药、农用塑料膜使用量作为分析农田面源污染特征的主要依据,具有科学合理性,得出的农田面源污染问题突出,全国各农业区和各省份化肥、农药、农用塑料膜使用量呈现不同程度加重趋势的结论与已有的研究结论基本一致[17-18,26]。但农作物废弃秸秆、禽畜粪便、水产养殖及农村居民生活污水等废弃物的处置不当也可能使农业农村环境尤其是水环境受到污染,在危害动植物和人类健康的同时,也制约了我国农业的可持续发展。农田面源污染还受到农业技术的发展、自然资源禀赋差异、政府制定的政策、农户生计选择等多方面综合作用的影响,因此科学合理的使用现代农业技术、优化农田耕种模式,选择有效的污染防治手段将成为未来我国农田可持续发展的重要途径。

近年来,随着我国农业发展水平的不断提高,化肥、农药、农用塑料膜的过量使用,是引发农业面源污染的重要原因。本研究基于1991—2018年我国化肥、农药和农用塑料膜使用量相关统计数据,通过ArcGIS空间分析功能,系统分析了我国九大农业区和各省域农田化肥、农药和农用塑料膜面源污染的长时间演变特征,主要结论如下:

1)1991—2018年我国化肥、农药、农用塑料膜使用量整体呈上升趋势,其面源污染程度逐渐加重,农田面源污染的问题仍然突出。化肥使用总量增长101.5%,地均化肥使用量增长114.0%,其面源污染整体从较低污染等级升高为较高污染等级。农药使用总量增长97.6%,地均农药使用量增长109.9%,其污染整体从较低等级升高为较高等级;农用塑料膜使用总量增长238.2%,地均农用塑料膜使用量增长222.2%,其污染等级从低污染等级向较高污染等级转变。

2)1991—2018年我国九大农业区地均化肥、农药和农用塑料膜使用量均呈现增长态势,其污染程度由早期的较低污染等级升高为较高污染等级。华南区、黄淮海平原区和黄土高原区化肥面源污染加剧程度最为突出,而青藏高原区变化较为缓和;黄淮海平原区、长江中下游地区和华南区的农药面源污染加剧程度最突出,而青藏高原区变化程度最小;北方干旱半干旱区、华南区和黄淮海平原区的农用塑料膜面源污染程度加剧程度最突出,而东北平原区变化程度最低。

3)1991—2018年各省域化肥、农药、农用塑料膜污染整体呈现不同程度的加重趋势,其中河南、海南、湖北、广西、陕西和新疆的化肥面源污染加剧严重,而浙江、青海和西藏相对比较稳定;湖南、江西、福建、广东和海南的农药面源污染加剧明显,而浙江、宁夏、青海和北京相对稳定,上海的农药面源污染有所降低;上海、新疆、福建、海南、甘肃、山东和浙江的农用塑料膜面源污染加剧比较明显,而贵州、黑龙江、湖北和广东基本保持稳定。