复旦大学教育学系的历史变迁与图景

吕春辉

(广西师范大学教育学部,广西 桂林 541004)

复旦大学教育学科源于20 世纪20 年代,是文学院下设教育学系的办学代表。但遗憾的是,学界对复旦大学教育学系这段历史着墨不多。本文尝试对此进行系统考察,以进一步丰富教育学科学术史,管窥综合性大学教育学科发展变迁。

一、复旦大学教育学系的发展变迁

(一)酝酿萌芽期(1919-1928年)

自清末始,“教育救国,师范为先”渐成知识分子的重要理念,很多社会精英具有教育情怀。复旦公学的一些毕业生后来成为行业翘楚、社会巨擘,同时亦是教育家,复旦校长李登辉培养的大学校长就有26位之多[1]17。复旦早期的一些校园活动,就与教育密切相关,如:1918 年,复旦同学创办了义务学校;校园刊物《复旦季刊》《复旦周刊》时常刊登学校改革和大学评论文章。1924 年复旦毕业生就业分布中,教育界占了42%,位居首位,远高于18%的商界,13%的政界[2]40。

李登辉认为,“复旦大学里面必须有一培养中小学师资的专科”[3]312。早在1919年,复旦就有计划开设师范科,以期建成一所“完美大学”[4],并计划试设多门教育类课程。1920 年,经济学者汤寿松以孟禄的《教育史简编》为教材,讲授教育学,作为文科的必修课。1921 年,社会学者陈定谟接任,以桑代克的《教育学绪论》为教材,教授教育原理。此时,全校教育学课程仅有一门,虽不便延聘专门研究教育的教师,但他们“皆循循善诱,校中学子,对于教育学之兴味,于兹发端”[3]320。由此,教育学课程逐步发展,1923 年,邬志坚教授教育历史,杜定友教授教育心理学[5]。李登辉亦亲自教授与教育学有密切关系的心理学、哲学课程。

1924 年2 月,复旦行政院常务会议通过在文科下设教育学系的决议。10 月,增设教育学系主任,拟聘复旦公学校友吴南轩为教育学系主任。由于吴南轩尚在美留学,暂由杜定友代理。杜定友认为“学生所得之理论,非证之事实不可”[6],他组织学生参观中小学、撰写读书心得,以补教授之不足。1925 年,美国哥伦比亚大学教育学硕士黄梁就明加盟,这是复旦最早的、专门的教育学者,其后编撰的世界书局ABC 丛书之《教育学ABC》具有一定影响力。教育类课程每学期开两门,学科逐期更换,教育原理、教学管理、特殊儿童等均曾开设,变换的范围很广,还未形成有计划的顺序安排。1925 年,教育学系学生“因鉴教育为国家要旨,非有具体研究,不足以促民众之进步”,成立教育学会[7]。后来,鉴于“教育科学固应集众切磋,而学理实际,尤须融会贯通”[8],教育学系学生又成立了考察团。教育学科的氛围不断增强,学生中渐渐有将教育学科选为主科的人,教育学系在1925年就已成为复旦招收研究生的八个系之一[9]。

1927 年,复旦教育学系的未来旗帜章益留学归来,随后张耀翔、郑若谷、陈科美、熊子容等陆续加盟,形成了师资队伍的基本框架。根据1927 年的复旦章程,教育学系成为文科五系之一,开设的教育类必修、选修课程达到16 门,初步体系化。此外,文科的近世方言学系设有选修课“教育大纲”,普通文学系设有必修课“教育学”,中国文学科的文艺教育系也设有近10门教育类课程,预科也设有“教育学”课程,与教育学科密切相关的心理学科,在郭任远的经营下颇具规模,这些都为教育学科的发展提供了支撑和空间。

(二)蓬勃发展期(1929-1937年)

为加强对公私立大学的整顿和管理,国民政府在1929 年先后颁布了《大学组织法》《大学规程》等文件。复旦相应进行了系科改组,先设系,再根据系组成学院,由系主任推选院长,共分文、理、法、商四院十七系,并获得了教育部备案认可。教育学系设在文学院中,章益出任主任。此次调整被师生视为教育学系的建制起点。

章益早具扩张之决心,对培养方案进行了系统优化,“力谋学程得有相当联络,以收循序渐进之效”[10]。在其领导下,教育学系“进展极速,同学激增,课程添加,博得不少人们的赞美”[11]。教育学系设立目的为:“(甲)培养中等学校师资,教材准备与专业训练并重。(乙)培养各级教育行政人材。(丙)养成教育学术,专门研究者。”[12]教育学系分为普通、心理、行政三组,规定了本系必修及选修课程,又规定学生可以在中文系、外文系及理、法、商学院中任一系辅修。学生升入高年级时可以在义务小学实习教学。这些奠定了日后发展的基础。

1929年冬天,鉴于许多学生因家庭经济困难,望缩短学习年限,提早结业,复旦校务会议通过在教育学系附设师范专修科。该科“以培养初级中学师资,及地方教育行政人员为宗旨”[13],入学资格与本科生相同,修学年限为两年,应修学分为80。除普通课程、教育课程外,分组设置了专修课程,包括国文组、英文组、社会科学组、数理组。该科一时颇为同学所欢迎,但教育部认为学校分系太繁,嘱加裁减,至1934年停办,共办了五届,毕业生四十二人[3]313。章益曾道:“二年师范确能适合需要,今竟不能续办,未免可惜也。”[3]326

章益于1929 年-1938 年出任教育学系主任,正逢抗战前经济社会发展的黄金期,此亦是教育学系发展的黄金期,师生锐意进取,制度日臻完善,呈现一片欣欣向荣的景象,其间编辑了《教育学期刊》《教育论文摘要》,引起了学界的普遍关注。教育学系的发展与章益密不可分,他曾兼任预科主任、高级中学主任、师范专修科主任、图书委员会委员、出版委员会委员、演讲委员会主席、新生指导委员会主席等,并于1936 年任教务长,具有丰富的实践资源,并可在理念和政策上予以支持。章益早在1924年留美时,受李登辉嘱托攻读教育学,以作筹设教育专科的准备。他是复旦同学会的活跃分子,与国民党高层的复旦校友关系密切,是学校行政“复旦系”的骨干人物,李登辉的“四大金刚”之一和真正衣钵传人。此外,心理学家吴南轩1936 年任复旦副校长,他亦在教育学系任教,延续着复旦高层对教育学系的重视。

(三)动荡存续期(1938-1951年)

时局、政治深刻影响文教事业,在抗战时期和解放战争时期,大学总体上处于动荡时期。1937 年10月,吴南轩率大部师生几经辗转,在重庆北碚继续办学。为解经济困顿,复旦由私立改为国立。1938 年,为了给复旦谋取更多经费,经吴南轩推荐,章益出任教育部总务司长。其后的教育学系主任依次为熊子容、吴南轩、萧承慎、萧孝嵘。这一时期,教育学系曾一度停办,1943 年设置职业教育系,1945 年又恢复为教育学系。

在重庆办学期间,复旦师生均能以抗战自励,教学认真,生活简朴,从事救亡宣传,进行社会调查,颇有一番新兴气象。1938 年度,教育学系开设课程总数仍有24种[2]117。在熊子容的组织下,在服务实践方面,教育学系学生受邀指导黄桷小学,办理黄桷民众学校;在研究方面,开展中小学及师范学校各科教本内容分析,起草中国今后实施之教育方案等,并一直试图重新发行刊物和整理论著摘要。吴南轩在全校倡导学术研究和社会服务,多次以教育学系为例。他指出:“科学知识不仅在于书本之陈篇,而尤在于自然与社会实际环境中之不断的研追探讨”。各系研究活跃,如“教育学系之搜集本省教育资料”;“一面研究学术,一面应用其心得以谋解决当前抗战建国时代之实际社会问题”,如“教育学系之学生参加民众学校工作”。[14]这既是要求,亦是表彰。1941 年吴南轩兼任教育学系主任,1943 年章益回校担任校长,亦继续巩固了教育学系的地位。

除内迁的师生外,1938 年李登辉在租界内租楼复学复课,后以“复旦大学上海补习部”备案。虽然数度变迁,但坚决对敌伪实行“三不”方针。在复旦改为国立以前,沪校注册学生数一直超过渝校,这一时期教育学系主任先后为钱慰宗、陈科美。钱慰宗因后任伪职受到了回避,但在一年左右的任内,他鼓励学生开展学术研究、添设教育参考书籍、增订欧美著名教育杂志、邀请教育专家演讲、举行教育演讲辩论会、参观中小学等,维系了教育学系。

抗战胜利后,复旦重返上海江湾,学校空前强大。“章益踌躇满志,这位在夏坝晚会上唱安徽大鼓的校长,似乎看到了复旦的光明未来”[15]。但随后物价飞涨、学运频发,新气象转瞬即逝。尽管如此,复旦在教育界的地位不断提高。1947 年8 月,复旦招生报名截止前一天已有10912人报名,其中报教育学系的有517人,教育部规定每系不得超过20人,复旦共计可录400多人[16],报考人数居全市各大学之冠。1948 年秋,全校注册人数2493 人,文、理、农各院师范生注册人数217 人[2]163,教育学系在全校师范生的培养中起着重要的支撑作用。

1949 年,动辄得咎、几度辞职的章益,拒绝南下,成立护校委员会,将复旦完整地交给了新中国。随后,暨南大学文、法、商学院并入复旦,教育学系实力得到增强。1951 年,在新中国的院系大调整中,复旦教育学系并入华东师范大学,其师生以新的方式和身份继续在教育事业上发展。

二、复旦大学教育学系的教师与学生

(一)师资队伍

教师是学科的根本力量。对教师的历史考察,既要从断面,亦要从整体以及背景进行考察,方可还原历史面目。教育学系师资队伍总体上具有如下特点。

1.师资队伍不断壮大,实力雄厚

教师数量增长,这既与教育类课程数量增加、教育学系发展完善有关,亦与复旦办学实力提升有关。私立阶段,复旦的财务管理竭力贯彻节约和效率的原则,聘用的教职员人数较少。1930 年,章益除了忙于教务,还承担了4 门课程,平均每天须讲授三小时[17]。1933 年,教育部视察复旦后,颁布了训令,“兼任教员几占全数百分之八十,殊属不合”[18]219。为了生计,大学教师普遍兼职,上海高校但凡有教育系的,陈科美差不多都去教过课,即使章益,也曾兼任劳动大学教育系主任。1936 年,教育学系有6 位教师[19],到1947年则有17 位,专任教师占88%,教授占65%,作为一个系,实力可谓雄厚。

2.名师荟萃,来源丰富,但流动率高,复旦标识薄弱

私立阶段,复旦的教师多按学年聘任。这既利于控制成本,也有利于控制质量。学校利用名师效应促进招生,这无形中为众多名师来复旦任教提供了可能。复旦地处经济中心上海,西迁时又是在陪都重庆,同区域内文教机构众多,这为聘请教师提供了极大便利。上海的知名教育学者很多都曾在复旦任教。但由于教师流动性强,著述标注署名单位的意识并未普及,以复旦教育学系为主要身份标识的学者并不明显。一些知名学者或具有更重要身份的人物曾在教育学系任教,例如:杜定友,我国近代图书馆事业和近代图书馆学的奠基人;舒新城,中华书局编辑所所长兼图书馆馆长;李石岑,《教育杂志》主编,哲学家;鲁继曾,大夏大学教育学院院长、教务长;邰爽秋,大夏大学教育学院院长;萧孝嵘,中央大学心理系主任;韦捧丹,中央大学教育学院院长、上海市教育局局长;何清儒,中华职业教育社研究部主任,职业教育先驱;常导直,中央大学教育系主任,部聘教授;郑西谷,上海中学校长;等等。此外,近代高等教育制度和教育学科都是从西方移植而来,因此教师很多都有留学背景。1947年,复旦教育学系有留学经历的教师占比为65%。

3.在学校的作用和地位较高

院系的发展,除了受国家政策影响外,还受学校领导、教师团体、社会需求等的影响。教育学系的诞生就是复旦校长李登辉推动的结果,此后,校长吴南轩和章益都是教育学系的人,而其他教师亦积极参加学校事务,如:陈科美曾任上海补习部注册课主任、训育主任;沈子善曾任总务长;肖自强、夏梵曾任校长室秘书;毛彦文曾在训育处任职;多位教师担任本科生导师;等等。1946 年度第二学期,除了学院层面的教师外,复旦20 个系科的专任教师共238 人,其中教授121 人。教育学系有14 人,其中教授8 人[20],规模分别位居全校第五和第三,可见教育学系的师资规模和质量在全校处于领先地位。

教育学系代表性教师首推章益,其除了在教育部和学校任职外,在学术和实践中亦有其他见树,如翻译了最早的复旦大学丛书之一《行为主义的幼稚教育》,选编了英文教材《教育名著选读》,主编了乡村教育丛书,发表了《教育与社会》《教育与法律》《教育与文化》《统制教育与自由教育》《合作与教育》《普通教育与职业教育》《中国中等教育应负之使命》《横直排列及新旧标点对于阅读效率之影响》等著述或演讲,体现了其广阔的学术视野。他多次代表上海的大学向教育部陈述高等教育改革意见,担任大学教科书编辑委员会审查委员、江苏省中学师范教育研究会专家委员、上海市中学师范教育研究会经费设备组主席等,在服务实践的同时,亦扩大了教育学系的影响。

(二)学生队伍

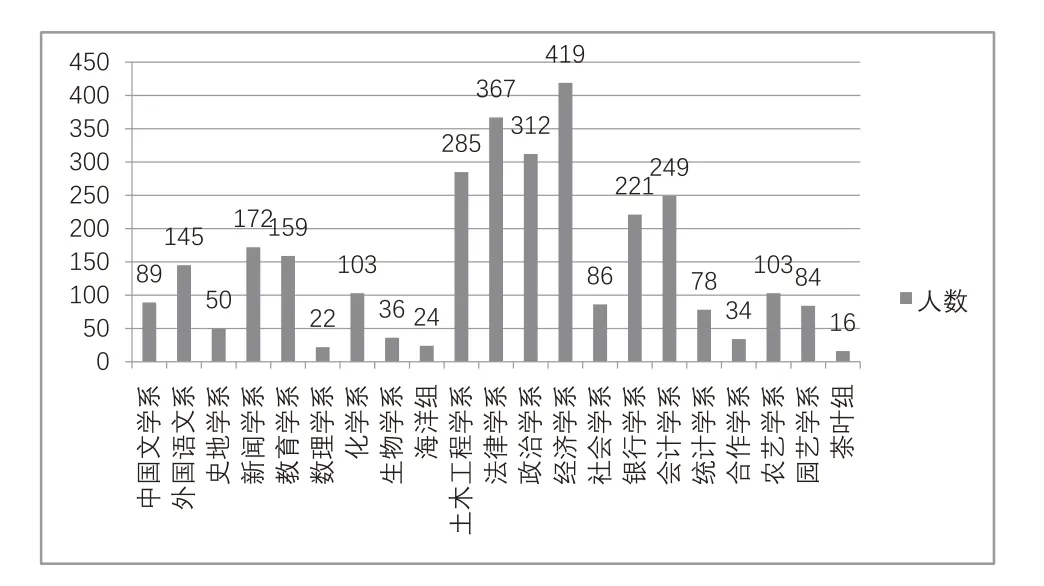

学生是教育使命的指向所在,但在制度史观下,学生极易成为遗忘的群体。学生的规模和成就亦是学科地位的重要体现。从在校生来看,1930 年春教育学系有40 人(含师范专科10 人)[21];1930 年秋有80 人(含师范专科17人)[22],在文学院6个系中位居第二,在全校17 个系中,居第六;1936 年春有84 人[23],居文学院第一,居全校第七;1946 年春有159 人[20],居文学院第二,居全校第八(见图1)。根据《一九三〇—一九四九年复旦大学历届毕业人数统计表》[3]附表二,教育学系(含师范专科)共毕业317 人,在文学院5 个系中位居第一,在全校20多个系科组中位居第七。除了师范专修科时期,以及1948年、1949年,各年毕业生基本在20 人以内,亦可见求学之不易。从学生规模来说,教育学系无疑是学校的重要组成部分,绝非小学科。

图1 1946年春季学期复旦大学各系报到人数

教育学系的学生人才辈出。1930 年,在校生杨冠雄出版专著《性教育法》;蒋载华获得教育学硕士,是复旦最早的研究生之一。毕业生有的赴中小学任教,如新中国“人民教育家”国家荣誉称号获得者于漪;有的赴政府教育机关工作,如薛铨曾,曾任民国教育部科长;有的在高校从事行政管理工作,如陈庸声,曾任国立音乐学院训导主任;有的在高校任教,如著名教育学家曹孚、瞿葆奎、张瑞藩、马骥雄等;有的继承复旦传统,投身革命,并成为烈士,如共青团江苏省宣传部部长邹泽沛、陕北公学剧团团长黄天等。1937 年,曹孚毕业时,以全校英文成绩、文学院毕业成绩、全校毕业生成绩三项第一名,获“异等茂才”金质奖章。《大公报》连载《复旦优秀毕业生曹孚访问记》,对其倍加称道。而抗战时期,瞿葆奎与同学从江苏出发,经皖、赣、湘、桂、黔,绕过敌伪占领区,跋涉八千余里赴复旦求学,成为佳话,1947 年毕业时,其以文学院学生成绩第一名留教育学系任教。这些都为教育学系增添了光彩。

三、复旦大学教育学系的课程与管理

(一)课程设计

课程是人才培养的最重要载体和途径。20 世纪30 年代,教育部开展大学课程整理,中国教育学会受教育部委托全面动员组织了全国教育学系课程的研讨,其中反映的问题有定位不明、毕业生出路太窄、课程分化太甚、师资训练欠缺等,这些可谓是教育学系本科教育的顽疾。对课程的考察,重要的节点是教育部1939年颁布“师范学院教育学系必修选修科目表”,其加强了课程的统一性和标准化,而此前大学拥有较大自主权。这里以复旦教育学系发展较为完善的1936年为例论述。

1.培养目标突出师范

培养目标与教育学系创建时并无不同,主要为中学师资、行政人才、研究人员。但分组方式已作了全面调整,由原来的“普通”“心理”“行政”三组,配套辅系制度,改为“国文”“英文”“社会科学”“自然科学”“商学”五组。同时强化了实习要求,“与本校实验中学合设中等实验班,本系学生须在该班试教,至少一学期”。这样的调整实际上是聚焦于中学师资的培养,舍弃了行政人才、研究人员的独立培养方向,以求专精,避免了当时有学者谈到教育学系目标太多,“其结果必一无所长”[24]的问题。在有学者纠结于“大学教育学系决不能改作师资训练的机关”[25]时,教育学系继承和发展了其师范专修科的经验,突出了学科分组,避免了“懂得如何教”却“不懂教什么”的问题,体现了务实应用的取向。国内教育学系辅系学分在24-40 学分之间[26],复旦教育学系则要求各组至少修满所在系必修课程20 学分,总体上更偏重于教育学课程。

2.课程设置系统精要

从课程结构、课程范围、课程先修要求来说,教育学系的课程不求多,但求务实。必修课程囊括了一般意义上最重要、最基础的心理学、教育史、教学法、教育行政、统计方法、实习、论文课程,还开设了具有时代特点的乡村教育、比较教育。专业选修课共有22门,在心理学、教育行政、教学法等上进一步细化,如儿童研究、学校调查、课外作业、职业指导、小学各科教学法等;亦为学术研究提供了可选择课程,如教育哲学、教学专题研究等。在阶段上,体现了先基础和理论,后细化和实践的逻辑。与后来“师范学院教育学系必修科目表”相比,除了没有“训育原理及实施”,其他基本覆盖;与“师范学院教育学系选修科目表”相比,少了家事教育、女子教育等教育课程,但也开设了大学行政、县市乡教育行政等不多见的特色课程。课程不偏不繁,没有巧立名目,虽然数量少于大夏大学教育学院等,但复旦教育学系很好地把握了经济原则,符合私立综合大学下属一个系的特征。

(二)教育管理

复旦通过完善制度、规范管理,办学质量得以不断提高。在20 世纪30 年代,英国曼彻斯特等大学“以复旦在东南极有声望,学生程度甚佳”,“准予优待免试入学”[3]396。在课程设计类似、授课教师相互聘用的情况下,人才培养的差异很大程度在于学校理念、文化和管理。复旦的办学具有如下突出特点。

1.重视通才教育和自由发展

1937 年,教务长章益谈道:“复旦向来的办学方针,就是没有方针的方针,换句话说,就是听任同学自然发展、自由研究、学校不过供给一个优良的环境,让各人尽量发挥各人的天才。”[27]复旦实行学分制,为扩大学生的知识面,规定学生不仅要选本系的专业课,而且要选他系的专业课。学校尽可能提供选课机会,如1930 年选读教育哲学者仅五人,学校照常准予开班[3]394。因此,复旦形成了独特氛围和魅力:“不像国立大学那样的散漫精神,也不若教会学校之无形的束缚思想。”[28]为了加强引导,复旦于1933 年实行了导师制,成立了新生指导委员会等。

2.重视独立和研究

章益谈道,“大学教育与其以前各阶段教育不同之处,在于大学中须养成独立生活独立研究之能力”[29],他要求“教法之改善,以后必须注重指导同学,自动解决问题”[30]。教师可以在课堂上介绍各派学术思想,从国家主义、无政府主义到马克思主义都可以讲,学生可以阅读各种书籍,进而能够独立思考。1936 年,教育学系开设中国教育问题课程,内容以研究非常时期之教育为主,分列子目,由选该课程的学生分别担任研究[31],亦体现了此特点。

3.重视实践和服务

复旦致力于培植经济发展和社会急需的实用专门人才。1936 年,章益发表教务意见,“凡新开学程,一律注重于实际,并加以内容之充实”[32]。教育学系亦是如此,在江湾时组织了江湾改进会。“教育的重大使命,不是跟着社会跑,而是力求社会的改进。”[11]教育学系师生组织的参观考察活动很多,如:1930年11月,章益就分2次带队参观了市教育局、天才实验小学、美国学堂和本校附中等;此外,也曾组织赴南京、无锡、苏州、杭州等地考察大中小学等教育机构。

4.重视学生自治和社团

自震旦学院起,院内各部事务悉由学生自行管理,养成了自治之风。1913 年薛仙舟在复旦开设“合作主义”课程和倡导“合作运动”,进一步发扬了自治传统。改为大学后,学生甚至自办食堂、合作社、国民合作银行等。自治与复旦繁荣的社团文化紧密关联,与课程共同孕育了学生的独立意识和能力。章益谈道,“课外活动,为学生应用学术,锻炼能力,培养态度最好的工具”[30],“课内之所得有限,而课外之所得无穷”,“课外各种研究会之组织,竭力提倡”,“凡音乐、演讲、美术、游艺及其他一切,有益于身心者,无一不为赞助。”[32]为促进团体活动的兴趣起见,学校订有学生团体组织规则,鼓励组织各种课外活动,并由教授负责指导。

四、复旦大学教育学系的学生活动与刊物

在复旦的校园氛围下,教育学系学生非常活跃,并推动了教育学系的发展。1929 年教育学系学会重新成立时,章益谈道:“本系同学应注重自动的工作,如研究、讨论实习、参观等等,本系前途之发展,实望全系同学努力合作。”[33]学会后改为系友会,1933 年开展了如下工作:(1)编印《教育学期刊》;(2)管理图书工作,添购图书,负责图书馆开放;(3)组织演讲工作,一方面邀请名人演讲,如前光华大学副校长廖世承的“教育改造中一个重要问题”,中华职业教育社社长江问渔的“目前的中国究竟需要什么教育”,大夏大学教育学院院长邰爽秋的“中国农村建设问题”,暨南大学教育系主任张耀翔的“新检字法”等,另一方面自己练习,以提高同学教学表达能力;(4)组织体育活动,设立体育部,组织足球、排球、篮球、网球、乒乓球等团队,还有远足队、脚踏车队等;(5)组织参观活动;(6)其他,如制作系旗、拍摄全体照、整理图书、通讯报道、组织师生同乐会等。计划进一步开展的则有组织江湾镇改进会、开设研究室、添加“演讲练习”课程、联络毕业同学等。“复旦系友会中,教育系是最出风头的一个”[11]。系友会一般在每学期开始及结束时各开一次全体大会,借以联络感情,章益、陈科美等常出席并致辞,并进行歌唱、鼓调等表演。因此,教育学系师生情感素颇融洽,富有合作精神。由于重视演讲,教育学系成绩斐然。1930 年,复旦、交大、暨南、光华四大学举行国语辩论赛,辩题为“上海现有各大学应并为一大规模之大学”,复旦获团体总分第一,教育学系学生陈庸声获第一名。1931 年,其再获本校国语演说竞赛第一名。

从学术史来说,教育学系编辑的《教育学期刊》《教育论文摘要》意义更为重要,以下重点论述。(1)《教育学期刊》,创刊于1933 年1 月,至1934 年7 月停刊,共出版4 期。每期200 页,15 万字左右,印量500册。共收录了62 篇文章和报告,其中教师24 篇,学生38 篇。虽然办刊时间不长,但所刊文章论证较为翔实,学术性强。刊物问世后,“颇受社会之赞誉,全国各文化教育机关均纷纷来函索阅或交换”[34],让人应接不暇。出版教育刊物,是教育学系师生多年的心愿。编者在《发刊词》中写道:“今日的教育园地,是布满了荆棘,我们愿以公正的态度,作真实的批评,秉着自我研究的精神,来开发这个可怜的园地”[35]。该刊以研究中国教育现状、讨论教育学术、充实教育内容为主旨,也确实起到了促进作用。“该系同学,自出版教育期刊后,对于写作兴趣,更为增进,现以期刊行将问世,教授同学,多在潜心写作,一方面因为发表自己之心得,一方面亦为爱护该系刊物所驱使也。”[36]《教育学期刊》停刊后,1934年9月始,教育学系在《时事新报》副刊开设《教育学讨论专号》,共出6期。(2)《教育论文摘要》,创刊于1937 年1 月,止于淞沪会战,共出版了6 期,摘录了论文273 篇左右,制定了2 次论文索引。受孙寒冰策划《文摘》启发,吴南轩建议教育学系编辑教育论文摘要月刊,学校承担所有教育刊物的出版经费,凡参加编译的学生,酌量给予学分。《教育论文摘要》社长为吴南轩,主编为章益、熊子容,参与编辑的同学有30 人左右。这实为“国内稀有之专门学术工作”[37]。同学们对读者受众和办刊定位都进行了思考。“教育学术,日新月异,一日千里;教育工作人员,如其紧抱着几本教科书视同法典,结果必然流于刻舟求剑”,“普通人要想对一切杂志论文,涉览无遗,经济时间,皆不许可,于是论文摘要工作,成为必要”[38]。该刊摘录论文唯以质量为标准,“自问世以来,屡经改善,深得各方好评”,销量达2000 册,“与本校出版之《文摘》月刊,可称并美也。”[39]《教育论文摘要》是教育学系的重要学术探索和贡献,扩大了教育学系的学术影响。

五、结语

民国时期,复旦大学教育学系并不是复旦大学在全国最具影响力的系科之一,但它无疑是复旦大学重要的系科之一,从前述的师生规模、系科活动、办学成果、知名人物等皆可知,尤其是以章益等为代表的教师深入参与学校管理,影响了学校的发展走向,在一定程度可说校史、系史紧密融合。教育学系在早期满足了部分学生从事教育的学习需求,在后期学校承载师范教育任务时,则起到了全校性的支撑作用。

复旦教育学系发展历程,为我们留下了宝贵的学科发展经验,可以归纳为以下几点:(1)领导重视,政策引导。复旦教育学系的产生发展,离不开多任校长的重视。李登辉谋划设系,吴南轩在教育刊物、研究实践等方面给予指导支持,章益创建学系时,与校领导关系密切,其后任教务长、校长,确保了教育学系的学科空间。民国时期,师范教育形成了多元、开放格局,抗战爆发后,国民政府加强师范教育建设,亦在政策上促进了复旦教育学系的发展壮大。(2)因地制宜,积极作为。师生励精图治,以不同方式建设学系,如创办刊物、举办讲座、组织考察、宣传报道、开展社会服务、教师参与学校行政工作等,在全校形成影响力。在复旦的私立、国立阶段,以及上海、重庆办学时期,教育学系根据区位、经济等情况,务实地确定人才培养方案、组织实践活动、延聘知名教师,确保了学系有序发展。(3)依托学校,特色办学。民国时期,上海高校开设教育系科的有近10 所,除了具体办学举措之外,复旦教育学系的特色发展,离不开复旦大学整体办学理念和校园文化的影响,如通才教育、自由发展、独立研究、实践服务、学生自治等。教育学系重视师范教育,超然于“师范”“学术”之争,在办学中彰显了复旦大学独特的价值取向。“高等教育系统明显需要多元化”[40]。不同的文化造就了不同的师生,复旦教育学系及其师生以不同方式为中国教育事业作出了自己的贡献。