转基因作物安全性评价研究的文献计量可视化分析

任振涛,薛 堃,周宜君

(中央民族大学生命与环境科学学院,北京 100081)

转基因作物自1996年获准商业化以来,在全球得到了广泛的种植。根据2019年国际农业生物技术应用服务组织(International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications,ISAAA)统计,全球共有27种转基因作物在26个国家推广种植,面积达1.9亿hm2,其中种植面积最大的4种转基因作物分别为大豆、玉米、棉花和油菜(https:∥www.isaaa.org/)。我国转基因作物种植面积为290万hm2,世界排名第7位,主要种植转基因抗虫棉和转基因抗病番木瓜。转基因作物的推广获得了显著的社会经济效益,例如1996—2010年转基因作物的种植导致田间杀虫剂用量减少4.74亿kg(约减少9%),但其长期的生物和生态安全性仍然存在争议[1-2]。因此转基因作物安全性评价是一项长期任务,需要不断监测和大量评估。

转基因作物安全评价包括生物安全和生态安全评价,涉及植物学、动物学、食品科学、毒理学、微生物学、生态学和环境科学等多个学科和领域,近20 a来积累了大量文献。文献计量学的可视化分析可以提高转基因作物安全评价领域文献的时效性、可及性和共现性,有助于揭示该研究领域的特点和发展规律,为今后的研究和工作提供科学依据[3-4]。该研究采用文献计量学方法对转基因作物安全评价领域的研究文献进行可视化分析,旨在解读转基因作物安全评价领域的整体研究概况和前沿,为我国转基因作物安全评价研究提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

选择1999—2020年的文献数据及其引文数据作为数据源,数据均来源于Web of Science(WOS)中的核心合集数据库(Science Citation Index Expanded,SCI-EXPANDED)和中国知识基础设施工程(National Knowledge Infrastructure,CNKI)中的中文学术期刊。利用转基因作物安全评价相关的关键词编写检索语言,搜索和筛选目标文献数据。WOS搜索指令为:主题(“transgenic”OR“transgene”OR“genetically modified”OR “GM”OR“genetically engineered”OR“GE”OR“Bt”OR “Bacillusthuringiensis”OR “herbicide resistant”)SAME(“crop”OR “food crop”OR“soybean”OR“Glycinemax”OR“maize”OR“Zeamays”OR“corn”OR“cotton”OR“Anemonevitifolia”OR“oilseed rape”OR“Brassicanapus”OR “rice”OR“Oryzasativa”)SAME[(“Safety”OR“Security”OR“risk”)SAME(“evaluation”OR“assessment”)]OR[(“refuge”)OR(“gene flow”)OR(“unintended effects”)OR(“biodiversity”)]。CNKI搜索指令为:主题[(转基因+Bt+抗除草剂+耐除草剂)*(作物+大豆+玉米+棉+棉花+油菜+水稻)]*[(安全+风险)*(评价+评估)+庇护所+基因飘移+基因漂移+非预期效应+生物多样性]。

1.2 研究方法

在获取数据后,利用WOS、CNKI、Hiscite 2.1软件和Citespace 5.7.R2软件对数据进行可视化分析。分析内容包括:(1)发文量和引文量;(2)文献引用关系及研究方向;(3)代表作者、国家、研究机构和期刊的文献发表和被引用情况;(4)近10 a的研究热点和前沿。

2 结果与分析

根据关键词编写的搜索语言检索1999—2020年的文献,从WOS中检索到的文献数为3 846篇,被引用总次数为100 939次,他引总次数为73 319次;从CNKI中检索到的文献数为935篇。

2.1 发文量和引文量分析

根据WOS统计分析,1999—2020年,转基因作物安全评价领域发表文献总体趋势可分为2个阶段:1999—2008年为持续增长阶段,其中1999年发文量最低(47篇),2008年发文量最高(222篇);2008—2020年为稳定阶段,其中2018年最高(237篇)(图1)。WOS文献引文数量持续增长,从1999年的32次增至2020年的9 115次(图2)。由此可见,近20 a国际上对转基因作物安全评价的研究热度迅速增高,至今热度未减。

根据CNKI统计分析,该领域发表文献数量呈先增高后下降的趋势:1999—2014年为波动增长阶段,其中1999年发文量最低(7篇),2014年发文量最高(68篇);2014—2020年为下降阶段,其中2017年发文量最低(32篇)(图1)。由此可见,国内对转基因作物安全评价的研究热度先升高后下降。

利用Hiscite软件对WOS数据库中检索文献的全球总被引频次(TGCS)和WOS数据库本地总被引频次(TLCS)进行分析(图3)。TGCS和TLCS值呈先升高后下降的趋势,其中2003—2008年数值较高。2003—2008年距转基因作物推广种植已有10 a左右,积累了大量关于转基因作物安全评价的研究数据,特别是在靶标害虫抗性和基因飘移的研究方面取得了重要进展[5-7]。

2.2 文献引用关系及研究方向分析

利用Hiscite软件对WOS数据库中TLCS数值前100名文献的引用关系进行可视化分析(图4)。TLCS值较高的文献主要集中在1999—2013年间,说明在这段时间转基因作物安全评价领域涌现出许多重要研究成果。图中绝大多数节点可以形成闭合聚类,表明转基因作物安全评价的相关研究具有较高的系统性。该领域高引文献的研究内容包括:(1)靶标害虫抗性,主要涉及靶标害虫对Bt(Bacillusthuringiensis)的抗性;(2)非靶标生物影响,包括转基因作物对非靶标生物多样性的影响以及对某些非靶标生物的毒理学效应评价;(3)食用安全性;(4)基因飘移。该领域中研究者最关注的问题是基因飘移,占研究总量的51%;其次为非靶标生物影响、靶标害虫抗性和食用安全性,分别占研究总量的28%、13%和8%。

为进一步分析转基因作物安全评价的研究方向并掌握研究重点,从WOS检索的3 846篇文献中提取出1999—2020年发表于《Science》《Nature》和《Nature Biotechnology》期刊的文献共52篇(图5)。研究内容包括靶标害虫抗性、非靶标生物影响、食用安全性、基因飘移和综合评估,其文献量占比分别为21%、19%、2%、21%和37%。其中靶标害虫抗性、非靶标生物影响、食用安全性和基因飘移4个研究内容与文献引用关系分析结果相似;而综合评估大多数为综述文献,学科跨度较大,涉及转基因作物评估的方法、风险与收益、政策和制度等[8]。

(1)基因飘移:由于多数作物可以与其野生近缘种杂交,因此转基因作物的基因飘移可能对其野生近缘种的演化产生影响,如超级杂草的出现或者稀有野生近缘种的灭绝[9-10]。外源基因主要通过花粉(风媒或虫媒)传播,包括转基因油菜(Brassicanapus)、小麦(Triticumaestivum)、大豆(Glycinemax)、水稻(Oryzasaliva)和甜菜(Betavulgaris)等作物向其栽培品种或野生近缘种进行基因飘移的现象已经被科学数据所证实[11-16]。但关于转基因作物基因飘移可能会引起多大程度的生态风险尚无定论。现有研究集中于转基因作物及其非转基因野生近缘种的分布、异交率和基因流动频率,花粉传播能力,不同转基因单一/叠加性状(耐除草剂、抗虫、抗病、耐寒、耐旱和耐盐碱)在自然/人工选择压力下杂交/回交后代的适应度,以及转基因种子的流动性等方面[17]。

(2)非靶标生物影响:(a)转基因作物对田间生物群落的影响。研究对象主要包括植株和地表的昆虫等非靶标节肢动物。大面积推广转基因作物的风险之一是对农田生态系统及其周边生态系统中的非靶标节肢动物可能产生不利影响[5,18]。非靶标节肢动物履行重要的生态功能:如食物链的构建(蚜虫和叶蝉等非靶标害虫)、生物防治(瓢虫、草蛉、蜘蛛和寄生蜂等益虫)、授粉(蜜蜂等传粉昆虫)和分解(蚂蚁和啮虫等中性昆虫)等,还有一些受保护的节肢动物有益于维护生态系统的生物多样性。关于转基因作物对非靶标生物多样性的影响,主要争论集中在转基因作物对非靶标鳞翅目昆虫的影响,特别是一些有保护价值的蝶类上[19-20]。还有一些研究发现,由于转基因作物农田中农药使用量的减少间接促进了天敌数量增加,可增强田间生物防治的生态功能[21]。但绝大多数的研究结果表明,转基因作物不会对非靶标节肢动物的生物多样性产生显著影响。(b)转基因作物对土壤生物群落的影响。研究对象主要包括土壤中的微生物、线虫和蚯蚓等非靶标土壤生物。转基因作物在田间种植过程中,目标基因表达的蛋白或其他产物会通过植株碎屑或根系分泌等方式进入土壤,可能对土壤微生物和其他生物群落产生影响[22]。其中微生物群落和其他生物群落对土壤系统具有重要作用,如氮循环、废物分解和营养物质运输等[23]。研究发现,种植转基因与非转基因作物的土壤微生物群落存在大小不等的差异,但没有证据表明目标基因表达的蛋白是造成这些差异的直接因素,大多是由于地理位置、温度、作物品种和土壤类型的差异造成的[23-25]。此外,大部分研究表明目转基因作物对鼠妇(Porcellioscaber)、白符跳虫(Folsomiacandida)、赤子爱胜蚓(Eiseniafetida)、秀丽隐杆线虫(Caenorhabditiselegans)、花园蜗牛(Cantareusaspersus)和原生动物等土壤生物无显著影响[23,26]。

(3)靶标害虫抗性:随着越来越多的国家监测到Bt抗性害虫,害虫的抗性演化逐渐成为转基因作物长期推广的主要威胁[7,27]。研究方向主要为靶标害虫抗性的演化和延缓抗性的对策。靶标害虫抗性演化研究主要包括田间转基因抗性害虫和抗性基因监测、抗性产生机制、抗性基因遗传规律和交叉抗性等方面[28-31]。延缓害虫对转基因作物抗性最有效的策略是建立庇护所:美国和澳大利亚等国由于单一作物的规模化种植模式,强制种植相应的非转基因作物作为人工庇护所;而中国由于多种作物的小农种植模式,实际效果等同于天然庇护[27,32]。

(4)食用安全性:转基因作物及其产品的安全性风险评估过程特别关注对人类和动物健康的潜在不利影响[33]。传统的转基因食品成分等效性评估包括:(a)成分分析,如总蛋白质、淀粉、纤维素、脂肪和矿物质含量,以及分析特定的氨基酸、脂肪酸、次生代谢产物和毒素等物质;(b)毒性分析,如测定动物(包括鱼类、鹌鹑、小鼠和猪等)对转基因食品的摄食毒性、致敏性、消化率和抗氧化性等[34-38]。经过长期大量的研究,没有可靠证据表明转基因食品会对人类和脊椎动物健康产生不利影响。近年来关于转基因食品安全评估的研究热点主要集中于转基因引起的分子水平的非预期效应,即插入基因的过程或目标基因本身是否会或多或少地导致作物成分发生非预期变化,以及这种变化是否会引入新的安全风险[39]。转基因作物的非预期效应通常利用非靶向组学进行研究,例如比较转基因与非转基因作物在转录组、代谢组和蛋白组水平上的差异[40-41]。期待这些方法能够为深层次揭示转基因作物食用安全性提供数据支持。

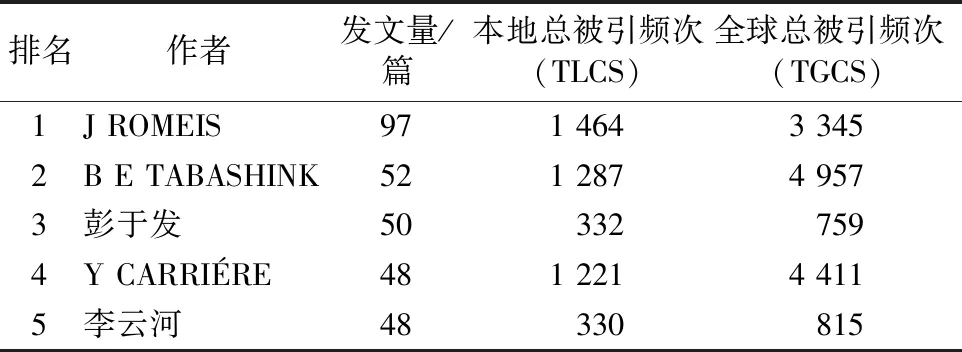

2.3 作者分析

WOS发文量最高的5位作者为J ROMEIS(97篇)、B E TABASHINK(52篇)、彭于发(50篇)、Y CARRIÉRE(48篇)和李云河(48篇)(表1)。本地总被引频次(TLCS)最高的前5位作者为J ROMEIS、B E TABASHNIK、Y CARRIÉRE、F BIGCER和A M SHELTON(表2)。

表1 WOS转基因作物安全评价相关论文发表量前5位的作者Table 1 Top 5 authors for publication number in the article about safety assessment of transgenic crops in WOS

表2 WOS转基因作物安全评价相关论文本地被引量前5位的作者Table 2 Top 5 authors for TLCS value in the article about safety assessment of transgenic crops in WOS

瑞士联邦农业科学院可持续农业研究所在转基因作物安全评价领域的发文量和TLCS都位居第一,在该领域有较大的影响力,其研究方向主要为转基因抗虫蛋白对非靶标节肢动物的影响。非靶标节肢动物包括农田生态系统中的常见节肢动物(蝴蝶[42]、水蚤[43]、跳虫[44]和叶螨[45])、传粉昆虫(蜜蜂[46]和熊蜂[47])以及其天敌(瓢虫[48]、草蛉[49]、猎蝽[50]和蜘蛛[51])等。引用率最高的文章为《Assessment of Risk of Insect-resistant Transgenic Crops to Nontarget Arthropods》,本地被引频次(local citation score,LCS)为190,全球被引频次(global citation score,GCS)为313。该机构的发表论文的LCS列为第4。

亚利桑那大学昆虫学系的B E TABASHNIK(发文量和TLCS均为第2)和Y CARRIÉRE(发文量第4,TLCS第3),其主要研究方向为靶标害虫对转基因作物的抗性问题,包括靶标害虫对转基因作物的抗性进化以及如何进行抗性管理,引用率最高的一篇文章为《Insect Resistance toBtCrops:Evidence versus Theory》(LCS=108,GCS=481)。中国农业科学院植物保护研究所的彭于发和李云河发文量位居第3和第5,主要研究方向为转基因作物对非靶标生物的影响。康奈尔大学昆虫学系发表论文的TLCS位居第5,主要研究方向为转基因抗虫作物的生态风险,引用率最高的文章为《Economic,Ecological,Food Safety,and Social Consequences of the Deployment ofBtTransgenic Plants》(LCS=103,GCS=475)。

CNKI作者发文量排名前5的作者共发文159篇(占总检索量的8.8%),分别为生态环境部南京环境科学研究所的刘标(20篇)、南京农业大学的强胜(18篇)、南京农业大学的宋小玲(17篇)、中国农业科学院植物保护研究所的彭于发(14篇)和复旦大学的雒珺瑜(13篇)。

2.4 国家与机构发文分析

从WOS发文国家或地区来看,美国是发表论文数量最多的国家,共1 246篇,占总发文量的32%左右。发文量较高的其他4个国家分别为中国(615篇)、英国(342篇)、德国(272篇)和法国(260篇)。发表论文的TLCS值最高的5个国家分别为美国(10 716)、英国(3 547)、中国(2 866)、法国(2 525)和加拿大(2 329)。综合发文量和TLCS值分析,美国在转基因作物安全评价领域研究实力最强,中国在此领域的研究处于领先水平。

从WOS发文机构来看,发文量排名前5的研究机构共发文615篇(占总检索量的16.0%),分别为中国农业科学院(182篇)、法国农业科学研究院(115篇)、美国孟山都公司(113篇)、美国爱荷华州立大学(112篇)和美国农业部农业研究组织(93篇)。发表论文的TLCS值最高的5个机构分别为美国孟山都公司(1 386)、美国亚利桑那大学(1 346)、美国爱荷华州立大学(1 207)、美国明尼苏达大学(1 109)和法国农业科学研究院(1 023)。

从CNKI发文机构来看,发文量排名前5的研究机构共发文159篇(占总检索量的17%),分别为中国农业科学院植物保护研究所(41篇)、中国农业大学(38篇)、南京农业大学(37篇)、生态环境部南京环境科学研究所(22篇)和农业部科技发展中心(21篇)。

2.5 期刊分析

学术期刊的发文量与引文量统计不仅可以了解不同期刊在该领域的影响力,也能为学者们选择目标期刊投稿与文献研究提供参考。通过Hiscite对1999—2020年的相关文献进行统计分析,WOS发文量排名在前10的期刊总发文量为859篇(占总发文量的22.3%)。由表3可知,发文量排名第1的期刊为《Journal of Economic Entomology》(TLCS值第1),主要内容为转基因抗虫作物对昆虫的影响。发文量排名第2的期刊为《Transgenic Research》(TLCS值第2),主要发表转基因相关的研究。TLCS与发文量的比值更能代表文献的影响力,上述2种期刊TLCS/发文量比值同样较高(分别为10.43和9.82),说明在转基因作物安全评价领域有较高的影响力和参考价值。《Journal of Agricultural and Food Chemistry》(发文量第4,TLCS值第10)和《Food and Chemical Toxicology》(发文量第6,TLCS值第4)主要发表转基因食用安全性评估相关的文章,TLCS/发文量比值分别为5.90和10.63。而《PLoS One》和《European Food Safety Authority Journal》虽然发文量较高(分别为110篇和60篇),但TLCS值为0,说明这2种期刊发表的转基因作物安全评估相关文章的影响力较低。

表3 WOS刊登转基因作物安全评价相关文章数量前10位的期刊Table 3 Top 10 journals for publication number in the article about safety assessment of transgenic crops in WOS

WOS数据库中TLCS值前10的期刊见表4。影响力最大的期刊为《Nature Biotechnology》和《Science》,TLCS/发文量比值分别高达39.39和34.56。作为顶级综合性期刊,这2种期刊的文章能够代表该领域的最高水平,特别是平均每年都有1~2篇转基因安全评估相关的重要文章在这些顶级期刊上发表,充分体现该研究领域较高的热度和影响力。其次为《Molecular Ecology》和《Ecological Applications》,TLCS/发文量比值分别为20.80和20.42,主要关注转基因作物对生态的影响,在行业内也有较高的影响力。

表4 WOS刊登转基因作物安全评价相关文章本地总被引频次前10位的期刊Table 4 Top 10 journals for TLCS value in the article about safety assessment of transgenic crops in WOS

CNKI数据库中转基因作物安全评价发文量排名前10的中文期刊总发文量为74篇(占总发文量的7.9%),分别为《中国农业科学》(14篇)、《生态学报》(12篇)、《应用生态学报》(9篇)、《中国生物防治学报》(8篇)、《植物保护》(7篇)、《生态与农村环境学报》(6篇)、《应用昆虫学报》(5篇)、《植物保护学报》(5篇)、《昆虫学报》(4篇)和《南京农业大学学报》(4篇)。

2.6 WOS热点分析

为了解近10 a转基因作物安全评价研究的研究热点和前沿,利用Citespace软件,对WOS文献数据进行共引(co-citation)分析,可视化聚类分析结果见图6。每个聚类代表该领域的1个研究热点,经过参数筛选,图谱中共出现了221个点(每个点代表1篇文献),331条连线,其模块值为0.610 4,轮廓值为0.887,表明形成的聚类结构显著、置信度高且有意义[52]。

WOS近10 a研究热点主要包括转基因作物对非靶标生物的影响(#0)、转基因大豆(#1)、基因飘移(#2)、昆虫抗性管理(#3)、转基因作物与传统农作物的共存问题(#4)、转基因作物的环境风险(#5)、转基因引起的非预期效应(#6)。

7个研究热点与2.2节中的4个主要研究方向基本一致:#0和#5属于转基因作物对非靶标生物的影响,#2和#4属于基因飘移问题,#3属于靶标害虫抗性问题,#1和#6属于食用安全性问题。#1关注转基因大豆,转基因大豆是目前种植面积最大的转基因作物,且大豆油约占世界种子油总量的60%,其食用安全性非常重要。近年来分子生物学技术的发展为研究转基因大豆食用安全性评估提供了便利[53];#4关注转基因作物与传统农作物的共存问题,主要包括基于基因飘移模型研究转基因种植模式是否合理,如设置合理的花粉隔离带宽度或者间作其他作物等方式,避免转基因花粉向非转基因作物传播[54-55];#5关注环境风险问题,环境风险包括转基因作物及其目标基因表达的蛋白对环境的影响,除了对野生动物(鸟类、啮齿类动物)和土壤生物(蚯蚓和微生物)的影响,还包括目标蛋白在土壤中的分解效率以及转基因作物的杂草化或入侵潜力的评估等研究[56-58]。

研究结果显示,转基因作物安全评价研究具有复杂性,主要表现在:(1)根据外源基因的不同功能,其安全评价关注的重点不同:例如基因飘移和靶标昆虫抗性管理是转基因抗虫作物的特有问题,而除草剂胁迫的杂草化是转基因耐除草剂作物的特有问题;(2)根据转基因作物的不同用途,其安全评价层次和范围不同:例如转基因大豆食用安全性的研究热度很高,而转基因棉则无食用安全性研究的必要;(3)转基因作物在不同国家和不同种植模式下的生态影响不同:例如在原产地和起源中心种植转基因作物潜在的生态风险(如基因飘移引起野生近缘种的基因污染)需要重视;(4)转基因作物作为农业生态系统中的组成部分,应全面考虑其对生态环境中的生物和非生物是否有直接或间接的潜在影响,包括各种非预期效应。

2.7 CNKI热点分析

对CNKI文献数据进行共词分析,可视化聚类分析结果见图7。CNKI近10 a研究热点主要包括安全证书(#0)、转基因作物(#1)、转基因食品(#2)、节肢动物(#3)、传统育种技术(#4)、基因飘移(#5)和转基因水稻(#6)。

参照国际惯例,我国实施分级分阶段的安全评价,将农业转基因生物分为4个安全等级及实验研究、中间试验、环境释放、生产性试验和申请安全证书5个阶段[59]。其中获得安全证书是转基因作物商业化的关键环节。我国转基因生物安全证书(生产应用)有效期为5 a,根据农业农村部审批信息(http:∥www.moa.gov.cn/),2021年转基因生物安全证书(生产应用)仍在有效期内的转基因作物有棉花、玉米、大豆、水稻和番木瓜,分别获得611、11、2、2和1张安全证书。但目前除了转基因抗虫棉和转基因抗病毒番木瓜之外,我国尚未批准其他转基因作物进行商业化种植。中国转基因作物商业化需要从安全评价的角度循序渐进地推进:(1)按食用安全性:从非食用到间接食用再到食用,或从工业用到饲用到食用;(2)按生态安全性:从转基因单一性状到转基因叠加性状;从无野生近缘种到有野生近缘种的转基因作物;从单一地区到多地区再到全国;(3)按安全等级:从低级到高级(安全等级Ⅰ~Ⅳ)。

3 结论与展望

基于WOS和CNKI数据,库对转基因作物安全评价研究领域近20 a的论文进行了文献计量学分析。结果表明:(1)WOS发文量呈先升高后稳定的趋势,CNKI发文量呈先升高后下降的趋势;(2)美国、中国、英国和法国是转基因作物安全评价研究领域的主要国家;(3)中国农业科学院、法国农业科学研究院、美国孟山都公司和美国爱荷华州立大学是该领域研究水平较高的机构;(4)《Science》《Nature》《Nature Biotechnology》《Molecular Ecology》和《Ecological Applications》是该研究领域内影响力较高的期刊;(5)该领域研究者最为关注的研究方向包括基因飘移、对非靶标生物的影响、靶标害虫抗性和食用安全性等;其中我国在转基因作物对非靶标生物的影响方面的研究较多,基因飘移方面的研究较少;(6)研究热点涉及基因飘移、转基因作物对非靶标生物的影响、转基因大豆、基因飘移、靶标昆虫抗性管理、转基因作物与传统农作物的共存、转基因作物的环境风险和非预期效应等。

转基因作物安全评价研究具有复杂性和跨学科性。如何系统而科学地权衡转基因作物在不同水平(例如分子、生物和生态)和不同学科(例如生物学、生态学和经济学)的效益和风险成为解决问题的关键。在转基因作物的生态安全方面,应当综合评估转基因作物的效益和风险,并与传统农业的效益和风险进行比较[60]。在转基因食品安全方面,应当遵循实质等效(substantial equivalence)原则,并与历史公认的安全食品进行比较[61]。同时在转基因作物研究的理论和方法上应进行创新和完善,以促进我国转基因作物安全评价体系的优化和发展,为转基因作物商业化政策提供有力支撑。