黎族织锦技艺及其非遗文化网络活化传承探析

郝彦霞 丘庭媚 黄建福

广西艺术学院,广西南宁 530022

一 问题的提出

自人类迈入二十一世纪以来,互联网科技的发展日新月异、线上媒介的大众化,都使得当下“互联网+”风靡一时,社会各行各业也都希望利用网络来为自身注入新鲜血液,谋求新的发展,各类如黎锦等非遗文化也不甘落后,“非遗直播间”“非遗明星课”“非遗购物节”纷纷兴起,各自借助知名明星、主播、主持人等带来的影响力在网络上为非遗文化掀起了一阵阵的滔天热浪。可与现实发展相比,在学术界上却只有很少一部分人提出利用网络来活化非遗技艺及文化的传承,且大多数都是从理论方面的展望和设想,极其缺乏实际的个体案例的实践研究,与其在现实社会的非遗的活化发展不相匹配。

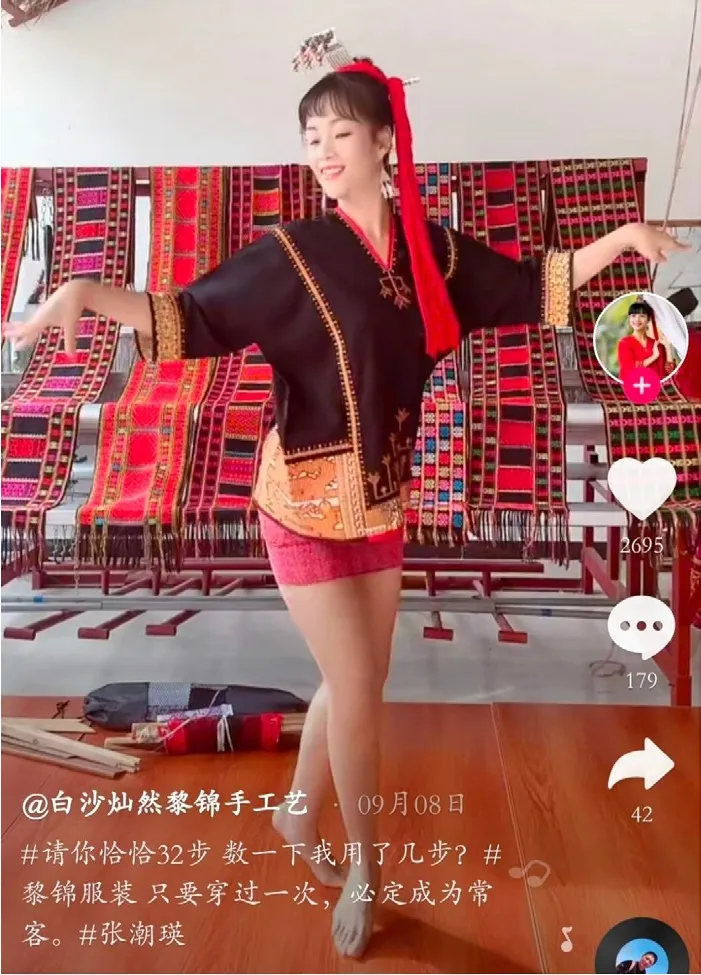

就在此问题背景下,笔者认为海南省白沙黎族自治县的黎锦“线上织娘”群体为我们具体研究网络如何活化黎锦非遗文化的传承提供了很好的个案。近几年,在当地政府、学校等各界的引导介入下,处于传承关键点的黎锦非遗传承主体开始自行尝试在网络上传承和发展黎族织锦技艺及其文化,由此在抖音、快手及小红书等自媒体上产生了一批由海南黎锦传承人张潮瑛为代表的“线上织娘”群体,她们根据新的网络特征对黎锦传承的传播和推广、组织和销售、创新设计和生产等市场化方面都做出了适应性的创新探索,如在自媒体上上传的“黎锦服饰+跳舞”短视频、开启的明星直播间带货黎锦、上架的黎锦创新服饰和制品等等,都为海南黎族织锦技艺及其文化带来了火爆热度,极大地扩大了黎锦的知名度和销量额,并在线上积累了大批年轻化的粉丝,让黎锦走出了黎族,走出了海南,快速进入了现代年轻人的视线中。

二 线上织娘:黎族织锦的网络活化传承

早在2006年及2009年,海南“黎族传统纺染织绣技艺”就分别被列入了国家级和世界级非物质文化遗产项目中,基本上从2005年开始,之后的每一两年国家政府都会下达数百万元的黎锦技艺专项保护经费,用于设立黎锦纺染原料基地、建设黎锦技艺传承村、传习馆等,还鼓励和各大高校进行交流学习,积极举办了各大展览、比赛等活动等[1]。另一方面,黎锦的非遗传承人也开始采取相应的措施,顺应“互联网+”的潮流,运用线下成立专业合作社、线上开辟电商平台销售渠道、直播带货等转型打开市场的方法,将传统黎锦技艺与现代审美和现代市场相接轨,让黎锦在线上迎来了新的曙光。

(一)线下灿然黎锦合作社的成立

在互联网时代下思考传承和创新黎族织锦技艺及其文化,不是直接开辟线上运营模式,摒弃线下实体企业的经营,而是要探索和经历一个从线下到线上的互联网转型过程,就像呈现在屏幕前的“线上织娘”人群就是线下“白沙灿然黎锦合作社”的成员。2016年,张潮瑛成立了“灿然黎锦合作社”,就此便踏上了黎锦创业的曲折征程。合作社刚开始成立便遇到了资金和人手不足及销路不畅通等诸多问题,最终经过白沙县政府的帮助,当地的电子商务产业园对“灿然黎锦合作社”打开了大门,不仅给予了三年免租、培训补助等优惠政策,还为其提供了1000多平方米的培训车间和3个展示厅,解决了资金和场地的燃眉之急。但就算在获得帮助的这段时间内,张潮瑛也丝毫没有懈怠,反而通过自己不断地努力学习和实践,一举拿下了多个奖项资金,如2018年海南省的“海南工匠”30万的奖励资金[2]。

合作社启动资金和场地的问题得以解决,但是却很缺乏织娘人才。为此,张潮瑛便一个个的地方去跑、去找,直接到那个村庄里去上门拜访和说服,就在张潮瑛不辞辛苦的奔波中,终于组织和聚集到了数十位优秀的黎锦织娘。可是,人手的问题虽然解决了,但每位织娘的手艺却有高有低,制作出的黎锦制品质量良莠不齐,于是,张潮瑛便组织手艺好的织娘先带班培训,每人每天发放一百元的培训补贴,整体来提高织娘的技艺水平。

(二)自媒体扩大黎锦的市场销路

其实,如黎锦一般的诸多珍贵非遗技艺和文化在传承时,遇到的很大一个问题就是它很小众。在大众的普遍印象中,黎锦是束之高阁、高高在上的,往往除了专业研究非遗的人员,普通民众是难在生活中真正能够接触和了解的,尤其是现代的年轻人群体。只有先被看见,才能被热爱。而自媒体具有传播速度快,范围广的特点,基于此,黎锦的传承主体想到了借助互联网下自媒体的力量来使黎锦初步实现“展示活化”,让黎锦技艺和文化被更多的国人看到和注意,为年轻人爱上黎锦创造更多的机会,帮助其拿到现代市场的入场函。“灿然黎锦合作社”的张潮瑛可以说是现在海南白沙县很有知名度的黎锦代表传承人,她的合作社已成为当地黎锦行业发展的领头羊,其官方抖音账号“白沙灿然黎锦手工艺”的“线上织娘”群体已拥有了3.2万的粉丝(封三图1),2019年,通过抖音、小红书等线上的直播营销,她的合作社的销售额已达到百万。

其实,除了张潮瑛,也有别的黎锦传承人也注册了抖音、快手等短视频账号试图来传播黎锦,但却没有达到应有的效果。至于是何种原因,仅在自媒体线上推广方面,笔者在经过对比发现了三个原因:第一,张潮瑛“线上织娘”团队准确把握了自媒体的传播特点,更新内容新颖丰富,她把自己能歌善舞的优势与黎锦服饰结合在了一起,带领其团队运用“舞蹈+服饰”的方式展示了黎锦的独特魅力(封三图2),跳舞的场景也灵活多变,如有工作室、海南自然风光、美食街等场景,成功地吸引住了大众的眼球。第二,张潮瑛通过自己不断地学习积累了很多关于创业和电商营销知识,本人也获得了很多荣誉,能更好地包装营销自己。如她除了上传视频,还会每周开直播,在直播中讲授自己特别的创业经历和对传承黎锦的坚持,无形中把合作社的文化和精神传达给了大众。第三,成功地结合了时尚博主和明星的粉丝热度,如张潮瑛在小红书上与时尚博主韩承浩、明星周洁琼的互动直播(封三图3),以爱心义卖的形式,引发了黎锦“种草”热潮,成功带火了黎锦的销量和知名度,在直播仅两个小时内线上用户互动就达到了10万次。

图2 “舞蹈+黎锦服饰”(见正文第9页)

图3 与明星互动(见正文第9页)

(三)线上催生出黎锦设计的创新

线上自媒体平台还具有受众面广、受众参与度高等强大的交互反馈特性,当自媒体平台进一步扩大了网民获得黎锦信息的渠道的同时,黎锦的传承主体们也能通过强大的线上互动功能即时搜集、了解到现代消费者对黎锦的各种看法、消费需求、认可度等反馈数据,从而能更有针对性和准确性通过市场供需信息使黎锦与时俱进的创新,焕发新活力,成功地在当下社会、市场站稳跟脚,持续性地“活”下去。张潮瑛“线上织娘”团队在经过线上直播和大众的互动沟通、留言反馈等,在创新黎锦的设计思路上得到了很多启发。如在电商直播后,很多年轻人在线上反映能不能进行个性化的定制或是改变黎锦的固定色彩搭配等问题,一开始她们在面临这些难题时,也陷入了为难,要是改变,但怕丢失掉了民族传统,要是不变,又会错失现代消费者,难以符合现代市场。后来,经过自己老师符玉琼的启发,提出了黎锦“传统(传承)不守旧”,在合理尊重黎族传统的前提下,对黎锦的设计、品类进行改良和创新能更好地推进黎锦的传承和进步,从而得到更多人们的认可和喜好。

如今,张潮瑛旗下的成员里除了传承人和织锦人员,还有现代产品、服装、电商、新媒体策划等方面的设计师。一方面,依托黎锦传统的服饰元素和纺织技艺;另一方面,又借鉴结合了现代服装的设计造型和设计理念。如其现在展示在线上的现代黎锦连衣裙、短直筒裙(封三图4)等,是在传统黎族杞方言的妇女服饰中短筒裙配对襟开胸上衣、润方言服饰中衣领口为“V”形的“贯头衣”等款式基础上[3],结合中式旗袍等要素,运用现代服装设计手法重新进行了合理的编排、色彩搭配等,简化和重构了部分繁复的装饰工艺,重点装饰在领口、盘口、滚边等现代服饰的细节处,看起来简洁又不失精致。与此同时,张潮瑛的黎锦合作社还将传统黎锦元素应用在了文化创意产品开发上,除了要将黎锦穿戴在身上,还要用在现代人生活中,比如用黎锦刺绣的蓝牙音箱、黎锦元素的包包、饰品等。

图4 黎族织锦的创新(见正文第9页)

目前,经过线上用户和传承主体双向沟通反馈的良性循环,创新出来的黎锦服饰、制品立即得到了线上网民的喜爱和欢迎。2019年,张潮瑛的合作社,纯利进账100多万,40多个织娘成员分红7500—13000元不等,接到了很多演出团体定制、旅游景点等订单,直营店也慕名来了很多散客。如今,有不少的年轻人看到张潮瑛带领下的“线上织娘”团体的成功,也纷纷追随她们的脚步,目前白沙县已有19个黎锦合作社共同发力,正走在带动全县3万多名农民发展黎锦产业增产增收的征程上。

三 “线上织娘”对于织物类非遗文化活化传承的启示

其实,网络下的黎锦技艺和文化的“活化传承”的关键节点在于非遗传承人和当地村民,能够重新发觉黎锦技艺文化的当代价值,并将其转变成产业资源或生产资料[4]。而互联网技术的发展,使“线上织娘”群体得以产生,她们把黎锦技艺和文化与现代互联网技术相结合,利用抖音、小红书和微信等自媒体聚集织娘和用户人群、拓展推广和销售渠道、获取市场信息进行针对创新设计等,都促使黎锦极大地加速迈入了现代化的世界、走进了年轻人的视野中,黎锦“活态传承”的雏形开始初步展现。

(一)需利用线上组织和聚集功能

互联网技术的发展引起了线上传播媒介的快速崛起,使人个体和群体的交往跨越了初级群体的血缘和地缘的连接,促使身在不同地域却相互有共同点的人在线上联结起来并逐步构建成一个个网络化的传播群体,形成新的社会形态[5]。近两年,织娘人才的组织早已不像2016年时那样需要人工一个个亲自上门去寻找拜访,随着互联网技术的普及发展使得黎锦几个重要的传承人依靠线上就能将当地大部分黎锦织娘联合组织起来,建立了一个网络空间黎锦织娘社群。如现在的微信群就成为了黎锦织娘联系的重要平台,在上面织娘除了可以直接沟通订单、信息共享、高效组织、分工协作等,还可以借助微信群作为线下培训班的补充及课后学习,随时相互交流学习,请教问题,提升技艺。此外,线上除了可以便捷的组织黎锦织娘,还可以通过抖音和小红书等自媒体积累大量的年轻黎锦粉丝和潜在顾客,再通过建立相关微信群进行稳定联系,一个新一代的网络空间黎锦用户的社群又得以建立。

(二)需长期稳定的推进自媒体化

虽然自媒体能帮助黎锦迅速提高人气,但毕竟很大一部分是“借助”的光环,不能一直伴随着黎锦,当这股新鲜的热度退下去,黎锦又该如何自处?自媒体是非常“现实”和“残酷”的,它更新换代很快,若今后发布的内容不能持续性生产或不足以吸引人时,那前期积累起的人气可能只是昙花一现。如笔者注意到的灿然黎锦合作社有明星加持直播的前后几天观看和购买人数是火爆增加了,但等到后期热度散下去,虽然抖音几万的关注数没有减少,但点赞数只有几百个,评论只有二三十条,和关注数形成强大反差,说明存在着很多“僵尸粉”的虚假流量。究其根本原因,“线上织娘”虽然带来了很大流量,但也只是一种形式,黎锦作品自身在“量”和“质”方面都还欠缺一点“火候”,存在着自媒体平台持续性创新生产困难,相关产业规模小,创新的服饰和产品创新度不够等瓶颈问题。这要求黎锦传承主体们理性看待自媒体,脚踏实地的去长期稳定的推进,切忌操之过急,要坚守住黎锦非遗文化内容的持续生产,根据自媒体的媒介特点和人群特征,慢慢去磨合,借助市场需求去创新设计,逐步培育黎锦的消费市场,逐渐形成良性循环的黎锦非遗文化生态圈。

(三)需借助市场需求的创新设计

在市场经济的条件下,很大程度上“线上织娘”能否利用互联网把握住市场的需求,能否应用在生产生活中进行传承与发展,是活化黎锦传承的关键。目前,海南线上的大部分黎锦“线上织娘”主要还是将黎锦的收入作为兼职补充。因为虽然现在黎锦传承主体们已经根据时代的发展做出了相应的创新发展,获得了一些的市场认可。但就目前所展现的黎锦制品的创新能力与文化竞争力还是较弱,未完全获得外部市场的认可,黎锦所带来的收入还不足以让其成为主要的经济来源。但是在未来,如果黎锦的传承主体能够更好地利用互联网所带来的营销和互动便利,准确把握住市场用户的消费需求、设计需求等,真正实现在黎锦服饰创新和周边文创产品生产中,而不是简单的生产劳动力,或许可以将其作为主要经济支撑[6]。对于以上的传承瓶颈和解决,一方面还是需要织娘们从根本上有意识的提高自己对外界知识的学习和创新意识,走出自己的技艺“舒适圈”,转变简单的“接图”劳动力生产思维,为自己创造更多的市场竞争力和影响力;另一方面则需要当地政府、企业和高校等共同的帮扶和培训,将黎族织锦技艺及其文化打造为文创产业的典型,逐步获得市场的认可。

四 结语

“线上织娘”作为当下“互联网+非遗”的一个缩影,成功显现了在当下通过网络来活化黎锦的传承是具有可行性的,其在根据新的网络特征下对黎锦传承的传播和推广、组织和教育、生产和销售等市场化方面做出的适应性创新探索,让黎族织锦技艺及其文化在新的时代下再次散发出了新的光芒,更凭此闯出了一条独具特色的小康路,这对深化和拓展今后织物类非遗项目利用网络来进行活化传承研究和实践具有重大意义。

因为就黎锦这一类的织物类传承现状来说,黎锦技艺复杂,花费时间较长。感兴趣的人很多,但真正待的住人却很少,很少有年轻人愿意拿它做事业,因为他们觉得看不到前景,在根本上存在着失传的危机。单靠政府和相关机构的外力介入还远远不够,传承主体们身为黎锦技艺文化传承与保护的关键点,应该像这群“线上织娘”一样,尝试通过网络等现代途径来挖掘和创造黎锦在当代的现实价值和优势并带领大众认识到,懂得利用现有资源自身去摸索和闯出以黎锦技艺为生计方式的产业化之路,重新赋予黎锦技艺及文化新的生命力,它才能在现有时代中获得稳定性的良性传承与持久发展,更好地“活”在当下,只依靠情怀是留不住黎锦的。