大气环境条件对夜间飑线影响的敏感性试验*

袁招洪

上海市气象局,上海,200030

1 引言

夜间飑线是一种经常发生的突发灾害天气,常伴有地面大风、短时强降水等气象灾害,一旦发生,极易造成重大人员伤亡和财产损失(郑永光等,2016)。由于夜间飑线具有突发性、强度大、持续时间长等特点,加之发生在夜间,是日常预报和防灾、减灾的难点。另外,夜间飑线与午后飑线的形成机制不尽相同,与大气环境场、边界层存在着相互作用的复杂关系,也是科学研究的重点。

夜间飑线常发生在稳定的边界层中(Koch,et al,1999,1999),可以在不同的天气背景下生成和发展。研究表明,冷涡背景、高空槽前和副热带高压边缘等大气环境场中都可能生成夜间飑线(孙虎林等,2011;杨珊珊等,2016;陶岚等,2014),有时在中高层还可能有干空气的入侵(曲晓波等,2010)。夜间飑线常伴有低空急流(Pitchford,et al,1962;Maddox,1983),由于其能为夜间飑线发展提供暖湿空气,并通过改变急流上下的风切变从而改变飑线相对入流的大小对夜间飑线发展演变产生影响(Gale,et al,2002;Trier,et al,2006;French,et al,2010;Gebauer,et al,2018),但低空急流并不是夜间飑线发生、发展的必备条件(Parker,2008)。气候统计分析表明夜间的中尺度对流系统(MCS)常发生在静止锋或暖锋冷的一侧(Laing,et al,2000)。尽管夜间飑线与白天飑线的环境条件存在差异,但成熟阶段依然有明显的雷暴高压、冷池、出流边界、尾流低压等典型飑线的地面特征(梁建宇等,2012),以及后侧入流急流(RIJ)、冷池和阵风锋等结构特征(陶岚等,2014)。夜间飑线雷达回波常呈现为带状或弓状(Gale,et al,2002),生命期可持续10 h以上(Gale,et al,2002;孙虎林等,2011),并伴有地面致灾大风、短时强降水、冰雹和闪电等气象灾害(曲晓波等,2010)。

大气环境条件对夜间飑线的发生、发展至关重要。低层风切变对雷暴的维持和加强起重要作用(俞小鼎等,2012),傍晚低对流层风切变的增强对夜间中尺度对流系统、超级单体甚至龙卷等对流风暴 的 动 力 过 程 有 明 显 影 响(Fritsch,et al,1994;Markowski,et al,1998),强低层风切变通过增大对流性不稳定相对入流而使飑线强度增大(Alfaro,2017)。Peters等(2019a)利用垂直动量方程解释了风切变对飑线上升气流直立和倾斜影响的动力机制。Lebo等(2014)基于RKW理论研究了气溶胶通过改变雨滴大小和数量影响冷池强度的机制,得出了在弱低层风切变环境下气溶胶的增加有利于飑线冷池和环境风切变达到最优平衡而强低层风切变正好相反的结论。低层湿度增大、低层风切变增强对夜间飑线生成和移动有明显的影响(Crook,et al,1990)。高空干冷空气的侵入对高湿环境下夜间飑线的维持起到了关键作用(陶岚等,2014)。冷池不仅能将低层空气抬升到自由对流高度(LFC)的上方,对夜间飑线的移动走向也有影响(Billings,et al,2012)。Peters K等(2017)研究发现地面温度对飑线本身影响有限,但高的地面温度能更早激发出飑线前部的二次对流(secondary convection)而使飑线移动加速。此外,在夜间飑线的 触 发 机 制(Wilson,et al,2006;Billings,et al,2012)、重力波对夜间飑线的影响机制(Fovell,et al,2006;Su,et al,2017),特别是2015年美国设立的平原夜间高架对流(PECAN)研究计划(Geerts,et al,2017)围绕夜间中尺度对流系统的初始化、涌、低空急流等方面的研究已取得明显进展。这些研究不仅对夜间飑线发生、发展机制有了深入的了解,也为夜间飑线的日常预报提供了依据。

2017年8月7日在长江三角洲地区发生了一次夜间飑线过程。该过程影响上海地区时雷达回波呈带状,出现了明显的阵风锋,地面最大风速达到23.3 m/s,是一次典型的夜间飑线过程。本研究以此次过程为例,利用CM1数值模式,通过改变中层相对湿度、低层风切变和对流有效位能(CAPE)对模拟结果的影响分析,研究大气环境条件对夜间飑线发生、发展的影响机制,探讨夜间飑线发生、发展的关键因素。

2 个例描述

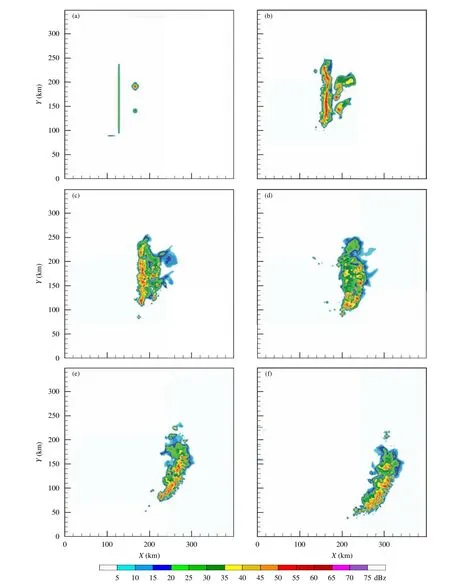

本次夜间飑线过程发生在副热带高压北缘、低空切变线的南侧。2017年8月7日20时—8日08时(北京时,下同),伴随500 hPa高空短波槽东移和副热带高压南退,位于淮河以北的700和850 hPa切变线南压至淮河附近,副热带高压西北侧的低空急流明显加强,位于淮河流域的雨带也明显增强。2017年8月7日下午至飑线系统影响前,上海地区处于高能量的大气状态下。14时宝山站探空资料计算的对流有效位能为3514.2 J/kg,到20时其值达到了4306.2 J/kg。此次过程从对流触发到飑线入海减弱持续了约5 h。从飑线系统发展过程的雷达回波(图1)可见,18时12分位于江苏西南部和安徽东北部的南北向回波带前有两块回波单体(图1a),分别位于江阴北部(A)和太湖北部(B),随系统东移,19时57分在A、B回波单体间的常熟附近激发了新的回波单体(C)(图1b),20时32分A、B、C三个回波单体连成一线(图1c)。之后,回波A逐步减弱,回波B和C逐步加强,21时22分新生成的回波带与其后侧的回波带叠加加强并呈明显的弓状(图1d)。此后,弓状回波北侧减弱、南侧加强,逐步发展为东北—西南走向的带状回波并开始影响上海地区,在飑线回波前沿出现了明显的阵风锋(图1e)。23时30分,飑线系统东移入海,明显减弱(图1f)。

3 试验方法

3.1 对照试验

针对该过程于2017年8月7日傍晚触发、夜间发展的特点,采取19.9版的Bryan云模式(CM1)(Bryan,et al,2002)开展大气环境条件影响本次夜间飑线发生、发展的敏感性试验。CM1模式是一个三维、非静力数值模式,已被广泛应用于台风、强对流等灾害天气的理论研究,模式参数配置详见表1。

表1 CM1模式(V19.9)参数配置Table 1 Summary of CM1 (V19.9) model settings for simulations

CM1模式初始场为水平均匀场,由输入模式的探空资料提供。试验表明,基于2017年8月7日20时宝山探空站的探空资料作为输入构建模式初始场,并不能有效模拟出组织化的飑线系统。与实况观测相比,尽管模拟的飑线系统移动偏慢,结构和强度存在一定的差异,但初始时刻为2017年8月7日14时的WRF模式能模拟出该飑线系统。因此,采用Parker等(2020)提出的方法,将WRF模式积分至2017年8月7日22时40分,即模拟飑线系统移至上海西部地区,模拟飑线前沿的“格点”探空曲线作为输入探空资料进行CM1模式的飑线模拟试验。“格点”探空位置为(32°N,121°E)。为了判断WRF模拟“格点”探空资料的合理性,将WRF模拟2017年8月7日20时的“格点”探空曲线与2017年8月7日20时宝山站(31.41°N,121.46°E)实际观测的探空曲线进行比较(图2)。由图2可见,尽管两者相距约60 km,但探空曲线的热、动力廓线特征很相似。在700—500 hPa存在湿度较小的干层,呈现了上干下湿的特征。在925—850 hPa为西南风,850—400 hPa为偏西风,300 hPa以上为西北风。“格点”探空曲线和宝山探空曲线计算的对流有效位能分别为3104.1和4306.2 J/kg。尽管宝山探空曲线的对流有效位能大于“格点”探空曲线,更有利于激发出对流,但后者依然属于高能量的大气状况。

由WRF模拟的时间为2017年8月7日22时40分“格点”探空曲线(图3a)计算出的对流有效位能为3356.2 J/kg,对流抑制能量(CIN)为112.6 J/kg,自由对流高度为854.5 hPa,抬升凝结高度(TCL)为966.5 hPa。为使CM1能取得更好的模拟效果,参照雷达回波(图1),在模拟区域设置110 km×70 km的冷池和2个位温扰动略有差异的暖泡(见图3b),分别对应图1a中回波带和回波带前A、B的2个对流单体。冷池位温扰动为−5 K,厚度为2 km。2个暖泡在冷池前方50 km,两者相距50 km,其水平半径10 km,垂直半径1.5 km,中心位于2 km高度,位温扰动分别为2 K(A)和1 K(B)。

图1 常州雷达 (a.18时12分,b.19时57分,c.20时32分) 和南汇雷达 (d.21时22分,e.22时17分,f.23时30分) 探测到的飑线系统发展演变的雷达回波 (PPI,0.5°仰角,色阶,单位:dBz)Fig.1 PPI of reflectivity factor (shaded,unit:dBz) at 0.5° elevation angle from Changzhou radar at (a) 18:12 BT,(b) 19:57 BT,(c) 20:32 BT,and from Nanhui radar at (d) 21:22 BT,(e) 22:17 BT,(f) 23:30 BT

图3 CM1初始场“格点”探空曲线 (a) 与冷池和热泡位温强迫扰动 (b) 示意Fig.3 Initial conditions for the idealized simulations (a."grid" sounding profile,b.potential temperature perturbations (shaded) for cold pool and 2 bubbles in the CM1 model domain)

图4为CM1模拟飑线2 km高度的雷达回波。模式积分20 min,在冷池位温扰动前沿和暖泡位温扰动位置激发出对流(图4a)。模式积分75 min,两块孤立回波间产生新生单体。随后新生单体不断发展,与两块孤立回波连成一线(图4c),其后与后侧回波带合并加强形成新的回波带(图4d)。在模拟的地面冷池图上能明显反映出后侧回波带冷池前沿“追赶”上新生回波带冷池的过程(图略)。随模拟飑线系统东移,回波带后部和北侧回波逐步减弱,西南侧回波不断加强,使回波带呈现东北—西南走向(图4f)。模拟飑线的移动速度与实际雷达观测的飑线移动速度相近,约为35 km/h。与实际雷达观测相比,CM1没能模拟出实际飑线北侧、位于长江以北地区的强回波和飑线后侧的大片弱回波区,这可能与CM1初始场为水平均匀场,缺乏天气系统对飑线的热动力支撑有关。上述分析表明,CM1能模拟出本次飑线发展演变过程的主要特征。

图4 CM1积分 (a) 20、(b) 90、(c) 130、(d) 180、(e) 240、(f) 300 min后模拟飑线2 km高度的雷达回波Fig.4 2 km CAPPI of the reflectivity simulated by the CM1 at (a) 20 min,(b) 90 min,(c) 130 min,(d) 180 min,(e) 240 min and (f) 300 min

3.2 敏感性试验方案

以2017年8月7日夜间飑线过程为研究对象,以“格点”探空(图3a)作为输入的CM1理想试验模拟结果为参考,即对照试验(Ctl试验),开展中层相对湿度、低层风切变和对流有效位能对夜间飑线发展影响的敏感性试验。各试验的廓线如图5所示,其中图5a是中层相对湿度试验方案的温、湿度廓线,黑实线为对照试验的温度廓线,蓝实线为对照试验的露点廓线,红实线为增加850—500 hPa的露点温度以模拟中层高湿环境(RH1试验),绿实线为减小850—500 hPa的露点温度以模拟中层低湿环境(RH2试验)。图5b是低层风切变试验方案的风廓线,横坐标为对应的试验方案,SHR1和SHR2试验仅改变925 hPa以下的风向,分别模拟低空南风和西南风的情形,SHR3试验增大925 hPa以下的风速,风向不变,模拟低层风切变增大的情形。图5c为对流有效位能试验方案的廓线,黑实线和蓝实线分别为对照试验温度、露点廓线,对应的对流有效位能为3356.2 J/kg,改变低层露点温度以达到改变对流有效位能的目的。红实线(CAPE1试验)和绿实线(CAPE2试验)对应的对流有效位能分别为1624.0和446.7 J/kg,分别对应中等大小对流有效位能和对流有效位能低值的情形。黑虚线(CAPE2+RH试验)为CAPE2试验的基础上增加850—500 hPa的露点温度以模拟对流有效位能低值、中层高湿的大气环境条件。

图5 敏感性试验(a)中层相对湿度、(b)低层风切变、(c)对流有效位能的廓线Fig.5 Profiles of idealized simulation schemes for(a)midlevel relative humidity,(b)low-level wind shear,and(c)CAPE

3.3 分析方法

3.3.1 冷池和风切变相互作用

研究飑线的结构和强度的维持机制,特别是长生命期的飑线,常使用Rotunno等(1988)提出的RKW理论进行分析讨论。该理论基于冷池产生的气旋涡度与环境风切变产生的反气旋涡度的平衡,定义为C/ΔU。冷池强度(C)由下式计算

式中,H为冷池厚度,B为浮力项

式中,g为重力加速度,θ为位温,qv为水汽混合比,变量上的横杠表示该变量模拟的初始状态。ΔU为一定高度上的环境风与地面风的差值。

按照RKW理论,C/ΔU的比值是飑线结构和强度维持的一个关键决定性因素,当C/ΔU≫1 时,飑线向冷池上方倾斜,是后倾的(upshear);当C/ΔU≪1 时,飑线是前倾的(downshear),这两种状态都不是飑线发展的“最优”状态,不利于飑线结构和强度的维持。当C/ΔU≈1 时,飑线系统趋于竖直,更有利于对流区域内上升速度的增强,从而使飑 线发展能处于“最优”状态。

3.3.2 垂直速度加速度

强的上升气流不仅是飑线的重要特征,也是飑线维持和发展的关键因素。已有研究表明非超级单体对流中的最大上升速度主要有浮力和浮力压力强迫控制,而飑线中的上升气流的深厚程度由浮力、浮力压力强迫和动力强迫共同决定(Peters,2016;Weisman,et al,2000)。为便于分析环境条件对夜间飑线上升和下沉运动的影响,本研究采用垂直动量方程诊断分析垂直速度和垂直速度加速度(Takemi,et al,2000),方程为

式中,w为垂直速度,ρ为空气密度,z为高度,p'为扰动气压,qc、qr、qi、qs、qg分别为云水、雨水、冰晶、雪花、软雹混合比。上式左边为垂直速度加速度(PWDT),右边第一项为气压梯度力项(VPGA)、第二项与第三项之差为浮力项(BUOY)、第三项为凝结物项(LOAD)。为便于计算和分析,动量方程中省略了比气压梯度力项、浮力项小两个量级的湍流混合项,气压梯度力项也未区分浮力压力强迫和动力强迫。

4 试验结果

4.1 中层相对湿度

4.1.1 雷达回波

图6为中层相对湿度试验CM1积分320 min模拟飑线的雷达回波。各试验都模拟出了飑线东北—西南向带状回波特征。与Ctl试验相比,RH1试验模拟的雷达回波带宽度略宽,回波带前沿新生单体较强。RH2试验模拟的雷达回波带较窄,回波面积和≥35 dBz强回波区域略小,回波带前沿新生单体与回波带距离较近。这表明中层相对湿度的升高有利于夜间飑线回波面积增大、回波强度增强。RH1试验模拟飑线的弓状特征最明显,其次是Ctl试验,而RH2试验模拟飑线没有明显的弓状特征。RH1试验模拟飑线的上端(东北侧)强于Ctl试验、下端(西南侧)弱于Ctl试验,而RH2试验模拟飑线的下端(西南侧)强于Ctl试验。这与模拟飑线的后部入流强弱直接有关,正如Fujita(1978)指出的强后部入流使飑线成为弓状,弓状飑线左右侧单体将做气旋和反气旋移动,飑线逐步发展为“逗号”状。这表明中层相对湿度的增加有利于夜间飑线形成更明显的弓状特征。

图6 各试验(a.Ctl,b.RH1,c.RH2)CM1模式积分320 min模拟的2 km高度雷达回波Fig.6 2 km CAPPI of reflectivity simulated by(a)Ctl,(b)RH1,and(c)RH2 schemes at 320 min

4.1.2 地面最大风速和降温

中层相对湿度除对模拟飑线的雷达回波强度、形状有影响外,对模拟飑线的地面最大风速和地面最大降温也有直接影响(图7)。将模式底层的最大风速作为地面最大风速、模式积分时刻的底层温度与模式初值底层温度之间的差值作为地面降温(计算方法下同)。模式积分180—360 min,各试验模拟的地面最大风速大小的变化趋势基本稳定,Ctl、RH1和RH2试验模拟的地面最大风速平均值分别为21.5、22.14和21.04 m/s,这表明中层相对湿度的增加(减小)使模拟飑线的地面最大风速略有增大(减小),但影响程度并不明显。从图7a还可以看出,同一试验不同模式积分时刻模拟的地面最大风速存在一定差异,如RH2试验在模式积分230和245 min时,模拟飑线的地面最大风速分别为19.23和24.66 m/s,两者相差5.43 m/s。期间在模拟飑线带状回波上相邻的两个强对流单体不断增强,模式积分至245 min强对流单体雷达回波强度达到最大时,在这两个强对流单体之间产生了最大风速。因此,在日常预报中,需密切关注飑线前沿新生单体的发展。

中层相对湿度对模拟飑线地面冷池最大降温幅度有明显的影响(图7b),RH1试验模拟的地面冷池降温幅度最大,RH2试验模拟的地面冷池降温幅度最小,模式积分180—360 min,Ctl、RH1和RH2试验模拟的地面冷池最大降温平均值分别为−6.79℃、−7.49℃和−6.29℃。这表明中层大气湿度的增加(减少)有利于飑线地面冷池降温幅度的增大(减小)。RH2试验在模式积分55 min左右模拟飑线的地面冷池降温幅度达到最大后趋于减小,这可能是由于中层干的大气背景下对流初生阶段蒸发强,而后对流活动比RH1试验中层湿环境下对流活动弱所致。因此,飑线发展成熟阶段,中层相对湿度的增加有利于地面冷池降温幅度的维持。

图7 各试验 (a) 地面最大风速和 (b) 地面最大降温随模式积分时间的变化Fig.7 Time series of (a) maximum surface wind and (b) maximum surface temperature deficit for various schemes

4.1.3 冷池和垂直结构

图8给出各试验模拟飑线平均冷池强度和平均冷池厚度随模式积分时间的变化序列,平均冷池强度和平均冷池厚度为模式区域内冷池强度和冷池厚度的平均值(计算方法下同)。从图8a可见,RH1试验模拟的平均冷池强度在模拟积分75 min后逐步增大至150 min达到最大值后趋于减小,在模式积分280 min前其值大于Ctl和RH2试验。RH2试验在模式积分250 min后平均冷池强度略有增大,并在模式积分290 min后其模拟的平均冷池强度略大于Ctl和RH2试验。平均冷池厚度呈现了与平均冷池强度类似的变化特征(图8b),模式积分215 min后RH2试验模拟的平均冷池厚度逐步增大,并在模式积分255 min后其模拟的平均冷池厚度要大于Ctl和RH1试验。这表明:中层相对湿度的增大,有利于飑线开始阶段迅速形成强而深厚的冷池,随着飑线发展到成熟阶段,更容易形成更宽的飑线系统(图6b),但是冷池的厚度和强度是趋于减弱的,而相对较干的中层大气环境则相反,即更容易形成窄飑线(图6c),且发展成熟后,窄带冷池的强度和厚度更容易维持,这可能与飑线成熟阶段环境干空气持续被卷入对流风暴系统中形成的蒸发过程有关。

图8 各试验 (a) 平均冷池强度和 (b) 平均冷池厚度随模式积分时间的变化Fig.8 Time series of (a) domain mean cold pool intensity and (b) domain mean cold pool depth for various schemes

图9为各试验时空平均的垂直速度和冷池降温的垂直剖面。该剖面为模式积分290—320 min沿图6中红色线段上以冷池前沿为中心、切向左右各5 km宽度垂直速度和冷池降温随时间的平均值,模式每5 min输出一次结果,图的横坐标经过了冷池前沿中心化处理(处理方法下同)。由图9可以看出,各试验均模拟出了维持飑线长生命期的典型特征,即冷池前沿有明显的上升气流,飑线后部有明显的下沉气流。很明显,RH1试验模拟飑线主体上升气流的速度和宽度都明显大于Ctl试验,模拟飑线后部下沉气流速度超过1.0 m/s的区域和冷池前沿的上升气流速度也明显大于Ctl试验。RH2试验模拟飑线主体上升气流的速度和宽度相对较小,飑线后部下沉气流和冷池前沿上升气流也较弱,这表明中层相对湿度的增加(减小)有利于飑线主体上升气流、后部下沉气流和冷池前沿上升气流的增强(减弱)。图9中,RH1试验模拟飑线冷池降温超过5℃的厚度和宽度要明显大于Ctl试验,也就是RH1试验模拟的飑线有更强的冷池。这是由于RH1试验强后部下沉气流构成的后部入流气流(RIJ)将中低空雨水蒸发吸热产生的冷空气输送到低层,使其冷池得以增强和维持。强冷池使冷池前沿上升气流增强,在冷池前沿更易激发出新生对流单体而使飑线移动速度增大的同时,也使RH1试验模拟飑线雷达回波的弓形特征更加明显(图6b)。RH2试验由于其后部下沉气流较弱,导致模拟飑线雷达回波弓状特征并不明显(图6c)。

图9 各试验(a.Ctl,b.RH1,c.RH2)时空平均的垂直速度(蓝色等值线,间隔0.5 m/s)和冷池降温(色阶,单位:℃)的垂直剖面Fig.9 Cross sections of line-averaged vertical velocity(blue contour,intervals of 0.5 m/s)and cold pool temperature deficit(shaded,unit:℃)along the cross line for(a)Ctl,(b)RH1 and(c)RH2 schemes(the values are computed by averaging over the 290 —320 min of the simulation)

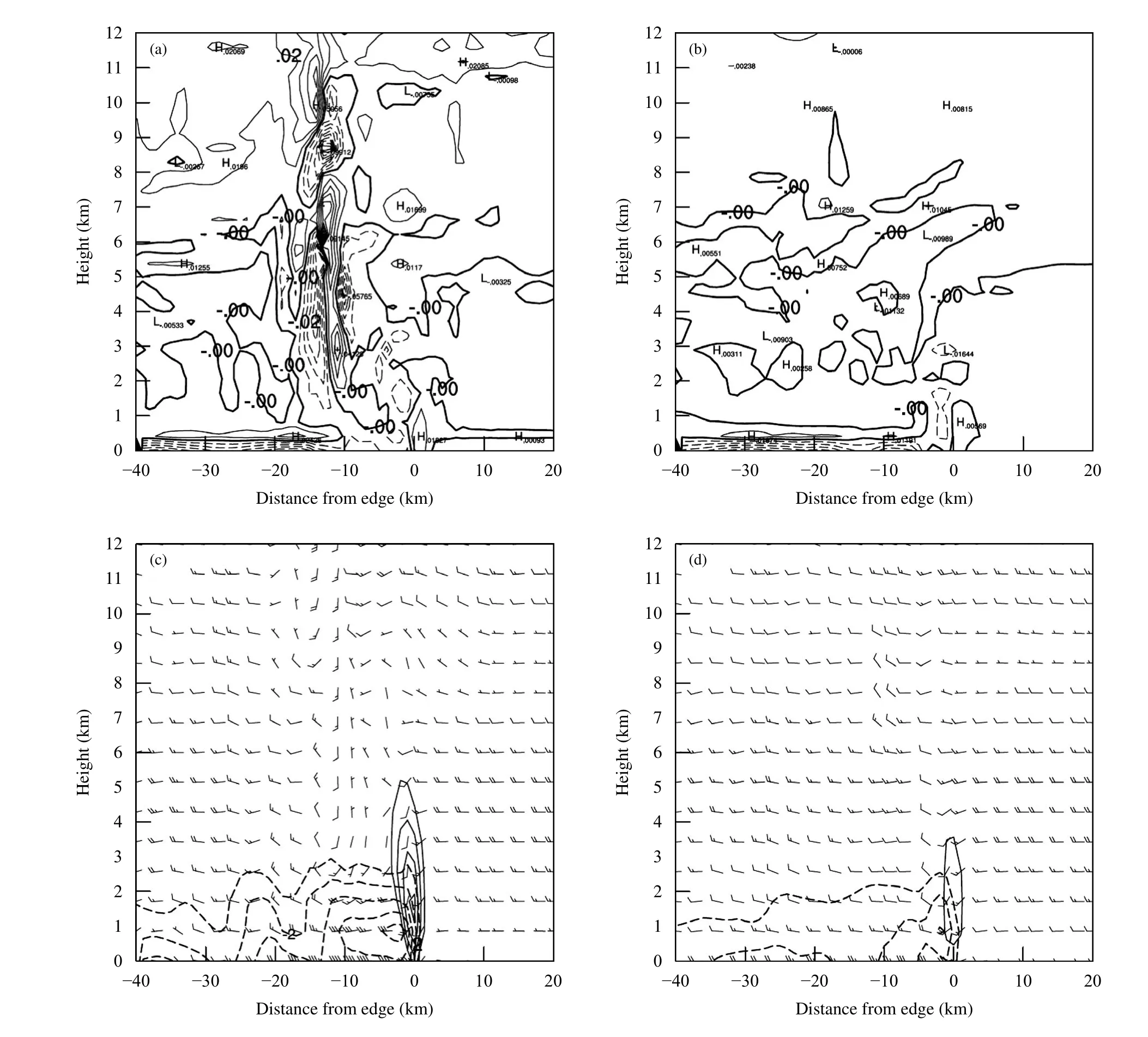

图10为RH1和RH2试验模式积分290 min时垂直速度加速度(PWDT)、气压梯度力项(VPGA)、浮力项(BUOY)和凝结物项(LOAD)的垂直剖面。RH1和RH2试验冷池前沿有明显的VPGA正值区(图10a2、b2),抵消BUOY负值后在冷池前沿产生了PWDT正值区,即冷池气压梯度力的作用使冷池前沿产生了上升气流。由于中层湿度的改变,RH1和RH2试验的BUOY存在明显的差异。RH1试验冷池后部0—25 km冷池上方为BUOY正值区(图10a3),使得冷池后部5—20 km范围上方PWDT为正值区(图10a1),这表明中层湿度增大有利于飑线主体形成更强的上升气流。由于中层湿度小,RH2试验冷池后部0—15 km冷池上方5 km高度出现了明显的BUOY负值区(图10b3),使冷池后部0—10 km范围上方3—4.5 km 处PWDT为负值区(图10b1),不利于飑线主体形成强的上升气流。比较图10a3、b3可以看出,RH1试验BUOY在冷池后部25—30 km上方有明显的负值区,使得冷池前沿后侧25—30 km上方存在明显的PWDT负值区(图10a1),即RH1试验飑线主体后侧存在明显的向下的垂直速度加速度。由式(3)可知,该BUOY负值区与图10a4上LOAD负值区直接有关。因此,中层湿度的升高通过增大浮力项使飑线主体上升气流增强、通过降水等凝结物项的增大而使飑线后侧下沉气流增强。

图10 RH1 (a) 和RH2 (b) 试验模式积分290 min时垂直速度加速度 (a1、 b1)、气压梯度力项 (a2、 b2)、浮力项 (a3、 b3) 和凝结物项 (a4、 b4) 的垂直剖面 (黑色等值线,间隔0.01 m/s2)Fig.10 Cross sections of (a1,b1) PWDT,(a2,b2) VPGA,(a3,b3) BUOY and (a4,b4) LOAD (black contour,interval of 0.01 m/s2) along cross line for RH1 scheme (a) and RH2 scheme (b) at 290 min of the simulation

续图10Fig.10 Continued

4.1.4 发展和维持机制

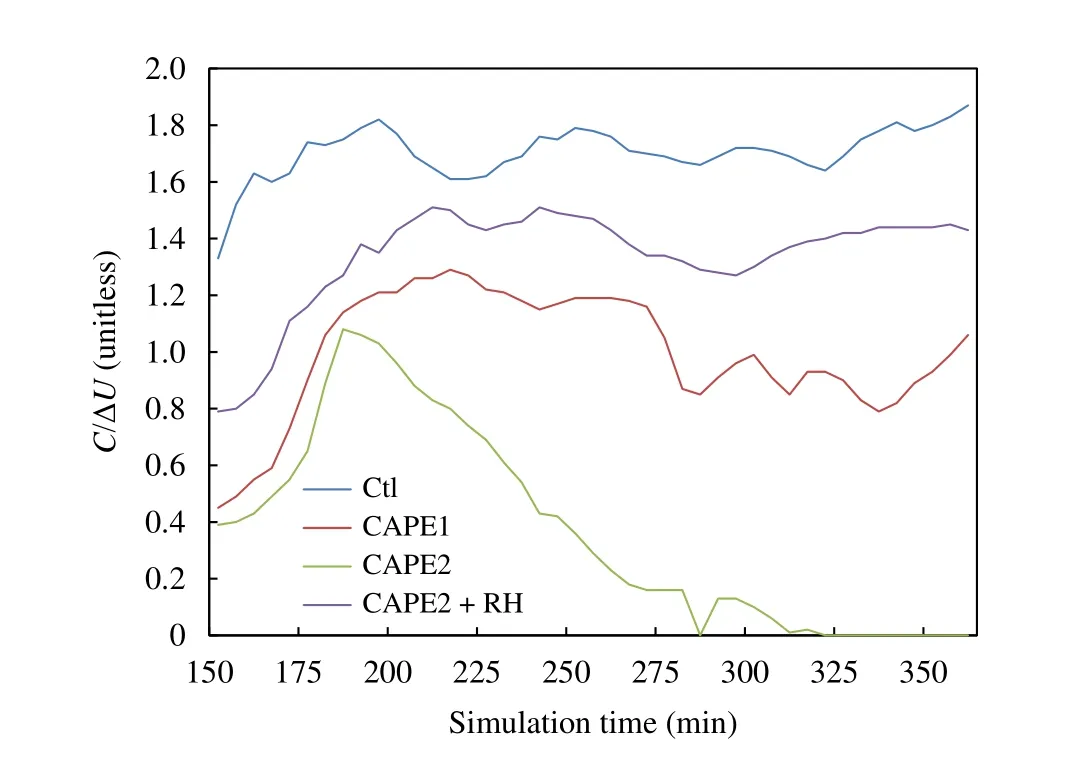

图11为各试验平均C/ΔU随模式积分时间的变化。C为沿图6中红色线段剖面上作沿线和切线平均后的值。试验中,C的计算参考Peters J M 等(2017)和袁招洪(2015)做法,将冷池前沿至后部30 km作为冷池区域平均进行沿线平均,并参考前者垂直速度平均和后者冷池强度平均采用的左右各15 km范围进行切线平均。冷池前沿判断有不同的标准,Peters J M等(2017)根据飑线发展阶段将模式底层间距6 km两点间10 m温度相差0.1—1.5 K作为冷池前沿判断阈值,Bryan等(2012)将模式底层位温扰动−1 K作为冷池前沿判断阈值,本试验分别将模式底层降温−0.5℃和−1℃作为冷池前沿判断阈值进行试验,冷池前沿判断结果相近,因此,试验中将模式底层降温−1℃作为冷池前沿判断阈值。ΔU为低层环境风切变在该红色线段剖面上的投影,试验中,将2 km作为风切变层顶高度进行风切变计算,ΔU=9.2 m/s,属于弱切变环境条件。图11中,模式积分150 min后Ctl试验的C/ΔU在1.33—1.87,平均值为1.7。RH1和RH2试验的C/ΔU值分别为1.71—2.06和1.36—1.81,平均值分别为1.87和1.57。因此,中层相对湿度减小(增加)有利于C/ΔU增加(减小)。除模式积分275—285 min RH2试验的C/ΔU值略大于Ctl试验外,RH2试验的C/ΔU值更接近1。根据RKW理论,中层相对湿度减小更有利于夜间飑线结构和强度维持。由图9也可以看出,与Ctl试验相比,RH1试验飑线主体强上升区离冷池前沿水平距离远了约5 km,RH2试验则近了约7 km。很明显,RH2试验模拟的飑线更“直立”,飑线的发展状态更“优”。

图11 各试验平均C/ΔU随模式积分时间的变化Fig.11 Time series of averagedC/ΔU along the cross line for various schemes

4.2 低层风切变

4.2.1 雷达回波

图12为风切变试验CM1模式积分240 min模拟飑线2 km高度的雷达回波。很明显,SHR1试验模拟出了飑线带状雷达回波,但回波面积、回波宽度和≥35 dBz的强回波区域略小于Ctl试验。SHR2试验模拟的雷达回波结构松散,呈现了消散减弱阶段的特征,没能模拟出完整的飑线带状雷达回波。SHR3试验模拟雷达宽度、面积和≥35 dBz的强回波区域明显大于Ctl试验。模式积分180—240 min,Ctl、SHR1和SHR3试验模拟飑线的平均移动速度分别为37.8、38.9和34.1 km/h。这表明:低层风切变增大有利于夜间飑线雷达回波强度增强、回波面积和宽度增大,也使夜间飑线移动速度减慢,而过小的低层风切变不利于夜间飑线的发展。这是由于低层风切变的增强能使风暴低层上升气流中的垂直涡度增大而使上升气流增强(Coffer,et al,2015)。另外,低层风切变越强,相对于风暴的入流越强(Alfaro,2017),相对入流越强使超级单体上升气流的宽度越宽(Peters,et al,2019b)。这可能是低层风切变增大有利于夜间飑线雷达回波强度增强、回波面积和宽度增大的原因。比较图2b和图3a可以看出,宝山站探空与“格点”探空区别之一是前者925 hPa以下没有资料,导致宝山站探空低层风切变过小,这可能是利用宝山站探空资料作为CM1模式初始场模拟不出此次飑线过程的原因。这提示在夜间飑线的日常预报中需关注低层风向切变,特别是日常探空业务中需重视低层风资料的有效获取。

图12 各试验 (a.Ctl,b.SHR1,c.SHR2,d.SHR3) CM1模式积分240 min模拟的2 km高度雷达回波Fig.12 2 km CAPPI of reflectivity simulated by (a) Ctl,(b) SHR1,(c) SHR2 and (d) SHR3 schemes at 240 min

4.2.2 地面最大风速和降温

从各试验地面最大风速和地面最大风速随模式积分时间的变化(图13)可见,模式积分130 min后,Ctl、SHR1和SHR3试验模拟的地面最大风速虽有起伏,但变化趋势较为平稳和一致,SHR2试验由于没能模拟出组织化的飑线系统,地面最大风速逐步减少(图13a)。模式积分230—360 min,Ctl、SHR1和SHR3试验模拟地面最大风速的平均值较为接近,分别为21.5、20.8和21.0 m/s,这表明低层风切变的大小对成熟夜间飑线地面最大风速的影响不明显。尽管SHR1试验模拟的地面最大风速平均值略小于Ctl和SHR3试验,但在模式积分270 min时,SHR1试验模拟的地面最大风速达到26.2 m/s,大于Ctl和SHR3试验。产生这种差异的原因是SHR1试验模拟飑线的雷达回波带上出现了≥50 dBz的强对流单体。与地面最大风速的变化略有不同,模式积分130 min后,各试验地面最大降温随模式积分时间的变化出现了分叉(图13b),SHR3试验模拟积分130 min后变化趋于平稳,Ctl和SHR1试验减小至180和230 min后变化趋于平稳,SHR2试验地面降温逐步减小,这反映出Ctl、SHR1和SHR3试验模拟的飑线分别于180、230和130 min后趋于成熟。模式积分230—360 min,Ctl、SHR1和SHR3试验模拟地面最大降温分别为−6.8、−5.7和−7.9℃,这表明:低层风切变增大有利于更快形成成熟的飑线,也有利于成熟飑线地面最大降温幅度的增大。SHR1试验在模式积分280 min后地面降温幅度出现了明显增大的过程,这是由于雷达回波带上相邻两个对流单体与其前方激发的新生单体不断加强形成强回波区所致。因此,在夜间飑线地面大风降温预报中,需密切关注回波带上对流单体的发展。

图13 各试验 (a) 地面最大风速和 (b) 地面最大降温随模式积分时间的变化Fig.13 Time series of (a) maximum surface wind and (b) maximum surface temperature deficit for various schemes

4.2.3 冷池和垂直结构

图14为各试验平均冷池强度和平均冷池厚度随模式积分时间的变化。模式积分75—130 min,各试验模拟的平均冷池强度和平均冷池厚度逐步增大,模式积分130—150 min各试验模拟值先后达到最大值后趋于减小,模式积分230 min后Ctl、SHR1和SHR3试验模拟积分变化趋于平稳。模式积分230—360 min,Ctl、SHR1和SHR3试验模拟的平均冷池强度分别为10.1、9.4和10.6 m/s,模拟的平均冷池厚度较为接近,约为 1 km。SHR2试验模式积分75—130 min模拟的平均冷池强度和平均冷池厚度大于其他试验,其后逐步减小。这表明:在飑线初始阶段,小的低层风切变能形成更大的冷池强度和冷池厚度,但不利于其后强冷池的维持。在飑线发展成熟阶段,低层风切变的增大有利于夜间飑线冷池强度的增大,但对冷池厚度的影响不明显。这可能是由于大的低层风切变有利于飑线强度和宽度的增大(图12),导致飑线能产生更强的降水,强降水的拖曳和蒸发作用将冷空气输送到低层而使冷池得到增强。

图14 各试验 (a) 平均冷池强度和 (b) 平均冷池厚度随模式积分时间的变化Fig.14 Time series of (a) domain mean cold pool intensity,(b) domain mean cold pool depth averaged along the cross line for various schemes

图15为各试验时空平均的垂直速度和冷池降温的垂直剖面。该剖面图为模式积分320—360 min沿图12中红色线段上垂直速度和冷池降温随时间的平均值,时空平均方法同图9。很明显,各试验都模拟出了飑线冷池前沿上升气流和后侧下沉气流的特征。SHR3试验冷池前沿上升气流垂直速度最大值超过了4.5 m/s,大于Ctl试验的3.5 m/s和SHR1试验的3.0 m/s,飑线主体上升气流速度最大值超过了3.5 m/s,也大于Ctl和SHR1试验的2.5 m/s。从冷池的垂直剖面图上可以看出,SHR3试验冷池降温幅度超过了6℃,大于Ctl试验的5℃和SHR1试验的4℃。这表明低层风切变的增大有利于飑线形成强的冷池、冷池前沿上升气流和飑线主体上升气流。

图15 各试验 (a.Ctl,b.SHR1,c.SHR3) 时空平均的垂直速度 (蓝色等值线,间隔0.5 m/s) 和冷池降温(色阶,单位:℃) 垂直剖面Fig.15 Cross sections of line-averaged vertical velocity(blue contour,intervals of 0.5 m/s) and cold pool temperature deficit (shaded,unit:℃) along the cross line for (a) Ctl,(b)SHR1 and (c) SHR3 schemes (the values are computed by averaging over 320—360 min of the simulations)

4.2.4 发展和维持机制

图16为各试验平均C/ΔU随模式积分时间的变化。试验中,Ctl、SHR1、SHR2、SHR3试验的ΔU分别为9.2、7.6、4.4、12.6 m/s,属于弱切变环境条件。在模式积分前280 min,SHR2试验的C/ΔU值超过了2.03,在各试验中是最大的,特别是模式积分175 minC/ΔU达到2.85,明显大于1,这意味着相对于弱环境切变而言冷池偏强,飑线向冷池上方倾斜,不利于飑线结构和强度的维持。在实际模拟中,尽管SHR2试验模式积分190 min冷池前沿激发出了新生单体,但模式积分245 min后,新激发的新生单体越来越少,直至消失。模式积分230—360 min,Ctl、SHR1和SHR3试验C/ΔU平均值分别为1.7、1.9和1.4。很明显,SHR3试验的C/ΔU值更接近于1,这意味着SHR3试验更有利于夜间飑线结构和强度的维持。由图15也可看出,SHR3试验冷池前沿上升气流与飑线主体上升气流靠得更近,飑线系统更“直立”。因此,在弱切变环境条件下,低层风切变减小不利于夜间飑线结构和强度的维持。

续图15Fig.15 Continued

图16 各试验平均C/ΔU随模式积分时间的变化Fig.16 Time series of averagedC/ΔU along the cross line for various schemes

飑线冷池前沿能持续激发出新生单体是飑线加强和维持的重要机制,冷池前沿强上升气流强弱是决定能否激发出新生单体的关键因素。图17为SHR1、SHR2试验模式积分275 min时垂直速度加速度和冷池前沿上升气流质量通量(VMF)的垂直剖面。其中,上升气流质量通量为垂直速度(w)与空气密度(ρ)的乘积(即w•ρ)。试验中,当w≥1 m/s时才计算w•ρ,仅显示冷池前沿前后各5 km范围内的上升气流质量通量。由图可以看出,SHR1试验冷池前沿PWDT最大值为0.01827 m/s2、正值区的高度接近3 km,明显大于SHR2试验的0.00569 m/s2和1.5 km,因此,SHR1试验比SHR2试验更易在冷池前沿形成强的上升气流。试验中,SHR1试验冷池前沿上升气流质量通量最大值超过4.0 kg/(m2•s),2.0 kg/(m2•s)等值线的高度超过了1.5 km(图17c),明显大于SHR2试验。比较图17c、d,SHR1试验模拟的冷池也明显强于SHR2试验。由式(3)可知,PWDT由气压梯度力项(VPGA)、浮力项(BUOY)共同决定。在冷池前沿,VPGA为正值、BUOY为负值。因此,由于SHR2试验模拟的冷池强度持续减弱(图14a),导致冷池前沿气压梯度力减小,使得垂直速度加速度减小(图17b),进而使得冷池前沿上升气流较弱(图17d),弱的上升气流无法持续在冷池前沿激发出新的对流单体,这可能是SHR2试验模拟飑线逐步减弱的原因。

图17 模式积分275 min时(a) SHR1、(b) SHR2试验垂直速度加速度 (黑实线,间隔0.01 m/s2) 的垂直剖面以及 (c)SHR1、(d) SHR2试验的冷池前沿上升气流质量通量 (黑实线,间隔1.0 kg/(m2•s))、冷池 (黑虚线,间隔−1℃)和风速的垂直剖面Fig.17 Cross sections of PWDT (black solid contour,interval of 0.01 m/s2) for (a) SHR1 and (b) SHR2 schemes,updraft flux(black solid contour,interval of 1.0 kg/(m2•s)) with cold pool (black dotted contour,interval of −1℃) and wind for(c) SHR1 and (d) SHR2 schemes along cross line at 275 min of the simulation

4.3 对流有效位能

4.3.1 雷达回波

图18为对流有效位能各试验CM1积分340 min模拟飑线2 km高度的雷达回波。CAPE1试验模拟的雷达回波呈带状,回波面积、回波宽度和≥35 dBz强回波区明显小于Ctl试验;CAPE2试验模拟的雷达回波零散,没能模拟出完整的飑线结构;尽管CAPE2+RH试验模拟的夜间飑线雷达回波宽度和≥35 dBz强回波区略小于Ctl试验,但模拟出有弓状特征的雷达回波。这表明:对流有效位能的大小对夜间飑线回波面积和强度有直接的影响,对流有效位能越大越有利于夜间飑线雷达回波面积增大和回波强度增强。尽管对流有效位能的减小使夜间飑线回波面积和强度减小,直至不能形成成熟的夜间飑线,但对流有效位能低值在中层高湿环境下依然能使夜间飑线得到发展和维持。实际观测中有对流有效位能低值、高湿环境下出现夜间飑线的个例,如2012年7月13—14日夜间在长江三角洲地区发生了一次飑线过程(陶岚等,2014),该系统经过上海地区时对流有效位能为424 J/kg,出现了短时强降水和7—9级大风。因此,在夜间飑线的预报中需关注环境大气湿度的变化。

图18 各试验 (a.Ctl,b.CAPE1,c.CAPE2,d.CAPE2+RH) CM1模式积分340 min模拟飑线2 km高度的雷达回波Fig.18 2 km CAPPI of radar reflectivity simulated by (a) Ctl,(b) CAPE1,(c) CAPE2,and (d) CAPE2+RH schemes at 340 min of the simulation

4.3.2 地面最大风速和降温

从各试验模拟的地面最大风速和地面最大降温随模式积分时间的变化(图19)可以看出,在飑线形成的初期,地面最大风速和地面最大降温都经历了快速增大后逐步下降的过程。尽管地面最大风速大小和最大降温幅度有起伏,但Ctl和CAPE1试验总体变化趋势基本稳定。CAPE2试验模式积分45 min后,模拟的地面最大风速和最大降温呈逐步减小的变化趋势,反映出模拟飑线系统逐步减弱的过程。CAPE1试验模拟的最大降温幅度减小至205 min后变化趋势趋于稳定(图19b),对应的是对流系统减弱到形成组织化的飑线系统的过程。Ctl和CAPE1试验在模式积分130—360 min模拟的地面最大风速平均值分别为22.04和14.22 m/s,模拟的地面最大降温平均值分别为−6.89℃和−3.92℃。这表明:对流有效位能的大小直接影响夜间飑线地面最大风速和地面最大降温幅度的大小,对流有效位能越小,夜间飑线产生的地面最大风速越小、地面最大降温幅度也越小。由于CAPE2试验没能模拟出完整的飑线结构,模式积分130—360 min模拟的地面最大风速平均值仅为8.14 m/s。CAPE2+RH试验在模式积分130—360 min模拟的地面最大风速平均值和最大降温幅度平均值分别为15.31 m/s和−5.23℃,大于CAPE1试验。因此,尽管对流有效位能低值不利于对流的发展,但在中层高湿环境下形成的夜间飑线依然能产生明显的大风降温天气。

图19 各试验模拟的 (a) 地面最大风速和 (b) 地面最大降温幅度随模式积分时间的变化Fig.19 Time series of (a) maximum surface wind and (b) maximum surface temperature deficit for various schemes

4.3.3 冷池和垂直结构

从各试验模拟的平均冷池强度和平均冷池厚度随模式积分时间的变化(图20)可见,Ctl试验模拟的平均冷池强度随飑线发展成熟而趋于稳定,CAPE1试验在飑线发展成熟后平均冷池强度略有增强,而CAPE2试验由于没能模拟出组织化的飑线系统其平均冷池强度逐步减小(图20a)。很明显,Ctl试验模拟的平均冷池强度要大于CAPE1试验。与平均冷池强度变化有所不同,尽管在飑线初始发展阶段CAPE1试验模拟的平均冷池厚度小于Ctl试验,但在模式积分230 min后逐步增大,并在模拟积分340 min后超过了Ctl试验(图20b)。这表明:在飑线的初始阶段,对流有效位能的增大有利于飑线冷池强度增强、厚度增大。在飑线发展成熟阶段,对流有效位能的增大有利于飑线冷池强度增强,但中等大小对流有效位能更有利于成熟飑线冷池厚度的增加。这是由于对流有效位能大,环境大气的对流不稳定使飑线更易得到加强而产生更多的降水,降水下落拖曳和蒸发作用将冷空气输送至低层而使冷池得到增强,而CAPE1试验模拟的冷池更易与弱切变环境风之间形成平衡而有利于飑线的发展,这可能是中等大小对流有效位能更有利于成熟飑线冷池厚度增加的原因。CAPE2+RH试验模拟的平均冷池强度大于CAPE1试验,模拟积分345 min后平均冷池厚度小于CAPE1试验,这印证了中层相对湿度敏感性试验得出的湿度增加有利于冷池厚度增加和飑线初始阶段冷池厚度增加的结论。

图20 各试验模拟的 (a) 平均冷池强度和 (b) 平均冷池厚度随模式积分时间的变化Fig.20 Time series of (a) domain mean cold pool intensity,(b) domain mean cold pool depth averaged along the cross line for various schemes

图21给出各试验时空平均的垂直速度和冷池降温的垂直剖面。该剖面图为模式积分320—360 min沿图18中红色线段上垂直速度和冷池降温随时间的平均值,时空平均方法同图9。由图21可以看出,各试验模拟出了飑线冷池前上升气流、后侧下沉气流的典型特征。Ctl试验模拟飑线上升气流平均垂直速度2.5 m/s的大值区位于7—8 km高度,CAPE1试验2.0 m/s的大值区在4 和6 km高度附近,CAPE2+RH试验1.0 m/s的大值区位于3—5 km高度,这表明:对流有效位能越大越有利于夜间飑线上升气流垂直速度值的增大和垂直速度大值区高度的升高,这与Peters等(2019b)研究的结论是一致的。这是因为对流有效位能是在浮力作用下,对单位质量气块从自由对流高度上升至平衡高度所作的功。对流有效位能大,对应的浮力就大,式(3)中的垂直速度加速度(PWDT)就可能增大,从而使飑线上升气流的垂直速度值增大、垂直速度大值区高度升高。

图21 各试验(a.Ctl,b.CAPE1,c.CAPE2 + RH)时空平均垂直速度(蓝色等值线,间隔0.5 m/s)、冷池降温(色阶,间隔1℃)的垂直剖面Fig.21 Cross section of line-averaged vertical velocity (blue contour,interval of 0.5 m/s)and cold pool temperature deficit(shaded,unit:℃)along the cross line for(a)Ctl,(b)CAPE1 and(c)CAPE2 + RH schemes(the values are computed by averaging over 320 —360 min of the simulation)

4.3.4 发展和维持机制

从各试验模拟的平均C/ΔU随模式积分时间的变化(图22)可知,在模式积分230—360 min,Ctl试验C/ΔU平均值为1.73,CAPE1、CAPE2和CAPE2+RH试验模拟的C/ΔU值分别为1.0、0.15和1.40。很明显,CAPE1试验模拟的C/ΔU值最接近1。根据RKW理论,CAPE1试验更有利于飑线系统结构和强度的维持,这也意味着在弱切变环境下过大的对流有效位能值并不利于夜间飑线系统结构和强度的维持。CAPE2试验过小的C/ΔU值,不利于夜间飑线系统结构和强度的维持。同样,各试验模拟夜间飑线的发展“状态”可从垂直速度剖面(图21)上反映出来,尽管CAPE1试验模拟的飑线主体平均垂直速度和冷池前沿上升气流垂直速度小于Ctl试验,冷池降温幅度也明显小于Ctl试验,但CAPE1试验模拟出了飑线冷池前沿上升气流、飑线后部下沉气流的结构特征,并且飑线主体离冷池前沿比Ctl试验近了约10 km,飑线系统更加“直立”。因此,在弱切变背景下,中等大小对流有效位能条件下发展的成熟夜间飑线的结构和强度更能得到维持,这也意味着夜间飑线系统的维持和影响的时间可能更长,这是日常业务预报中需要关注之处。

图22 各试验平均C/ΔU随模式积分时间的变化Fig.22 Time series ofC/ΔU averaged along the cross line for various schemes

图23为CAPE2和CAPE2+RH试验模式积分340 min时垂直速度加速度(PWDT)、气压梯度力项(VPGA)和浮力项(BUOY)的垂直剖面,其中横坐标为距离图18中红色线段起点(左上端)的距离。比较图23可以看出,因CAPE2+RH试验在冷池前沿存在明显的VPGA正值区(图23e)和冷池上方有明显的BUOY正值区(图23f),使在X轴140 km右侧(冷池前沿)和其左上方2—3 km处有明显的PWDT正值区,从而使得CAPE2+RH试验模拟飑线的冷池前沿和飑线主体能形成明显的上升气流。而CAPE2试验对应的BOUY和VPGA值都很小,导致PWDT值也很小,尽管有冷池的存在,但在冷池前沿难以形成明显的上升气流以有效激发出新生对流单体,而使CAPE2试验模拟的飑线不断减弱消散。因此,中层相对湿度的增加,使得冷池上方产生更大的浮力项,浮力项的增大使飑线主体上升气流增强而产生更多的降水,降水下落的拖曳和蒸发使冷池得到维持和增强。强冷池前沿能产生更大的垂直速度加速度进而产生明显的上升气流,上升气流激发出新生单体而使飑线能得以维持和发展,这可能是即使对流有效位能很低、但在中层相对湿度增大的条件下依然能形成成熟飑线的原因。

图23 CAPE2试验 (a—c) 和CAPE2+RH试验 (d—f) 模式积分340 min时垂直速度加速度 (a、d)、气压梯度力项(b、e) 和浮力项 (c、f) 的垂直剖面 (黑色等值线,间隔0.01 m/s2)Fig.23 Cross sections of (a,d) PWDT,(b,e) VPGA,(c,f) BUOY (black contour,interval of 0.01 m/s2) along cross line for CAPE2 scheme (a—c) and CAPR2+RH scheme (d—f) at 340 min of the simulation

续图23Fig.23 Continued

5 总结和讨论

以2017年8月7日夜间发生在长江三角洲地区的一次飑线过程为例,基于WRF模式预报的“格点”探空资料作为背景场,利用CM1数值模式,开展了中层相对湿度、低层风切变和对流有效位能的敏感性试验,研究探讨弱风切变背景下大气环境条件对夜间飑线发生、发展的影响,得出以下结论:

(1)中层相对湿度对夜间飑线发生、发展有影响。湿度升高有利于飑线回波面积增大、回波强度增强和移动速度增大,也有利于冷池地面降温幅度增大。湿度降低飑线的雷达回波宽度变窄,但飑线更“直立”,有利于飑线结构和强度的维持。在飑线成熟阶段,湿度的降低也有利于冷池厚度增大,中层相对湿度的改变对夜间飑线成熟阶段的地面最大风速的影响并不十分明显,但是中层相对湿度的降低会增大地面最大风速的波动。

(2)低层风切变的大小直接影响夜间飑线的发生、发展。低层风切变的增大,不仅使夜间飑线的雷达回波强度增强、回波面积增大,也能使成熟飑线冷池强度增强、地面最大降温幅度增大。低层风切变增加能使夜间飑线的移速变慢,对成熟夜间飑线的地面最大风速和冷池厚度影响不大,但是更弱的环境风垂直切变更容易出现脉冲风暴地面强风。在弱切变背景下,低层风切变的减小不利于成熟夜间飑线结构和强度的维持,太小的低层风切变使初始对流过于向冷池上方倾斜而不利于其发展为成熟的夜间飑线。

(3)对流有效位能是影响夜间飑线发生、发展的重要因素。对流有效位能越大,越有利于夜间飑线回波强度增强、回波面积增大,以及冷池强度和厚度的增大,也有利于夜间飑线地面降温幅度和地面最大风速的增大。在弱切变环境下,中等大小的对流有效位能更有利于成熟夜间飑线强度和结构的维持。尽管对流有效位能低值不利于夜间飑线发展,但在中空高湿环境条件下依然能形成成熟飑线。

通过试验可以看到,夜间飑线的发生、发展与中层相对湿度、低层风切变和对流有效位能等大气环境条件密切相关,关注这些大气环境条件的变化和配置对夜间飑线发生、发展的预报至关重要。本研究发现的一些现象对夜间飑线的日常预报业务有启示作用,如低层风切变不仅影响夜间飑线移动速度,与夜间飑线的发生直接有关,日常探空和风廓线观测业务中需加强低层风资料的获取和应用。预报夜间飑线地面大风时,不仅要关注夜间飑线回波带的强度,也要关注冷池前沿新生单体的发展。尽管对流有效位能越大,越有利于激发对流,但在中层高湿的背景下,低层弱切变、对流有效位能低值条件下依然能产生夜间飑线。与午后飑线不同,中高层干冷空气并不是夜间飑线发生、发展的关键因素,因此,日常预报中需高度关注中层大气湿度的变化等。依然有一些问题需要进一步研究和探索,本研究仅针对低层弱切变的情况,中等强度切变和强切变的背景下大气环境条件对夜间飑线发生、发展的影响还待进一步研究。