以“凝重古拙”为美

——张先的词乐美学

智凯聪

张先,字子野,乌程(今浙江吴兴)人,生于宋太宗淳化元年(990),卒于宋神宗元丰元年(1078),历太宗、真宗、仁宗、英宗、神宗五朝,享年88岁,他是北宋最长寿的词人,也是在北宋词坛活跃时间最长的词人,早期与晏殊、柳永等词人均有联系,晚期和苏轼亦有交集,所以从影响的广度上来讲,张先在北宋词坛居于首屈一指的地位。本文以张先词集《张子野词》中的宫调运用情况和长调创作分析两条线索展开研究,尤其是在宫调分析中,通过与《尊前集》和《金奁集》两本记录晚唐五代词作且标注宫调信息词集的对比,呈现出了张先在词乐用调方面与前代的区别和联系。基于以上两个层面的分析,本文认为张先的词乐创作既继承了晚唐五代以来词乐以柔婉为美的风格属性,同时又独具开拓与创新,在形式和内容上都对北宋词乐的发展起到了积极地推动作用,更表现以“凝重古拙”为美的个人风格特色。

一、继承传统

张先的《张子野词》早在南宋末年之前就已经集结成集,是北宋较早以宫调为线索编辑的词集。陈振孙《直斋书录解题》卷二十一著录有:“《张子野词》一卷,都官郎中吴兴张子野撰。”(117)[宋]陈振孙:《直斋书录解题》卷二十一,上海:上海古籍出版社1987年,第614页。现知其为南宋嘉定间长沙刘氏书坊所刻百家词之一,内容不详,且早佚。明吴讷《百家词》抄本,未标注宫调。清乾隆五十三年(1788)鲍廷博得菉斐轩抄本《张子野词》二卷,共106首,区分宫调,当为宋人编次,又从诸本补遗二卷,一并刊入《知不足斋丛书》。晚清《疆村丛书·卷一》收《子野词集》为黄子鸿据知不足斋本校定,唐圭璋《全宋词》据《疆村丛书》删补录入,得词164首,附录24首,共用96个词牌,平均不到两首一个新调,在北宋前期词人中用调数量仅次于柳永。

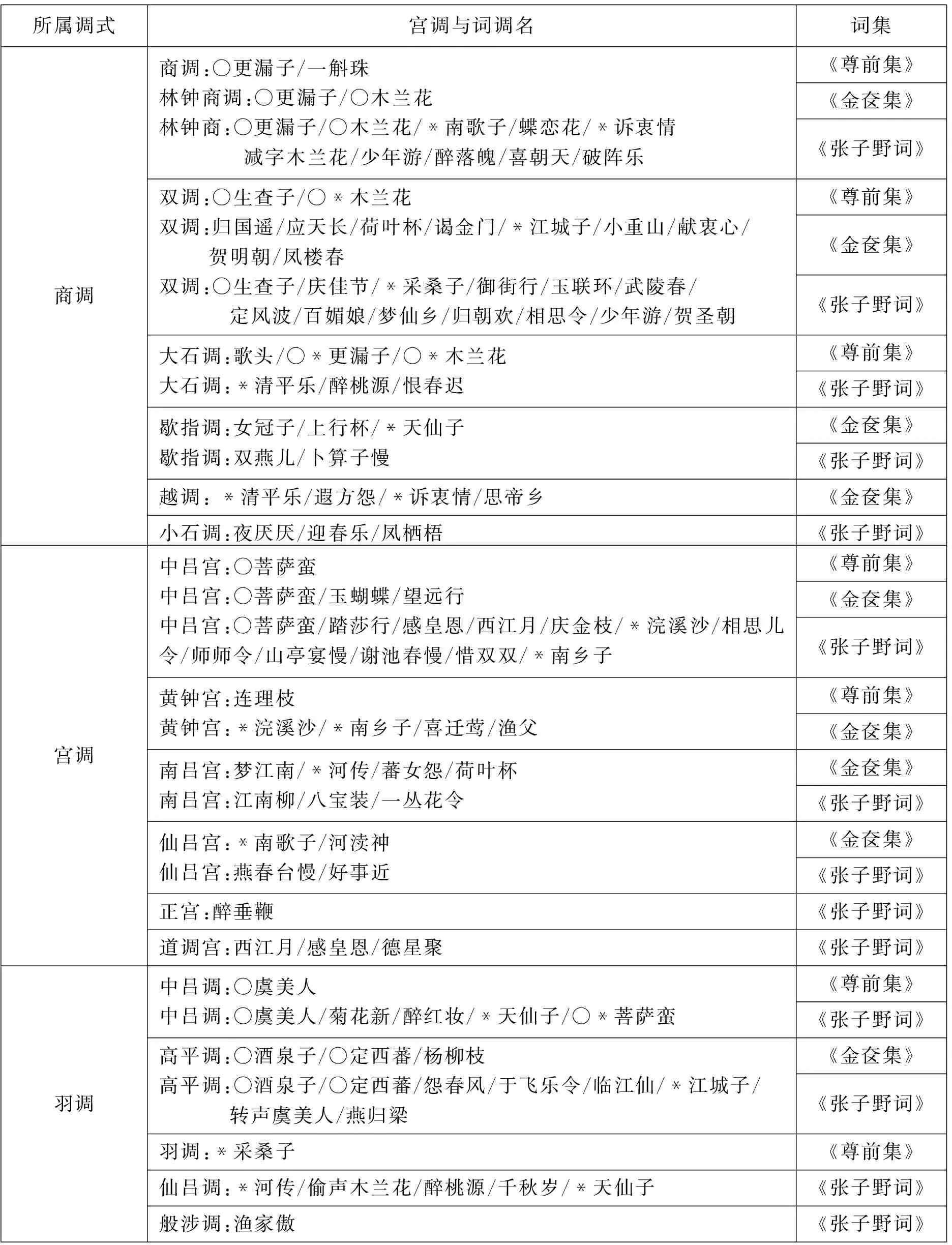

就宫调来看,《张子野词》中标注宫调的作品分属十四个宫调,按宫、商、羽排序,以俗乐二十八调宫调顺序编目,每种调式以各调主音音高依次排列(只有宫调式中南吕宫和道调宫先后顺序改变),所用宫调依次有:正宫、中吕宫、南吕宫、道调宫、仙吕宫、大石调、双调、小石调、歇指调、林钟商、中吕调、高平调、仙吕调、般涉调,具体调名和宫调使用情况如下:

正宫:醉垂鞭(2(118)数字为该词牌的作品数量。)

中吕宫:南乡子(2)、菩萨蛮(4)、踏莎行(2)、感皇恩(1)、西江月(1)、庆金枝(1)、浣溪沙(1)、相思儿令(1)、师师令(1)、山亭宴慢(2)、谢池春慢(1)、惜双双(1)

南吕宫:江南柳(1)、八宝装(1)、一丛花令(1)

道调宫:西江月(1)、感皇恩(1)、德星聚(1)

仙吕宫:宴春台慢(1)、好事近(2)

大石调:清平乐(2)、醉桃源(2)、恨春迟(2)

双调:庆佳节(2)、采桑子(1)、御街行(1)、玉联环(2)、武陵春(1)、定风波(1)、百媚娘(1)、梦仙乡(1)、归朝欢(1)、相思令(1)、少年游(1)、贺圣朝(1)、生查子(1)

小石调:夜厌厌(2)、迎春乐(1)、凤栖梧(1)

歇指调:双燕儿(1)、卜算子慢(1)

林钟商:更漏子(2)、南歌子(3)、蝶恋花(3)、诉衷情(2)、木兰花(3)、减字木兰花(1)、少年游(2)、醉落魄(1)、喜朝天(1)、破阵乐(1)

中吕调:菊花新(1)、虞美人(1)、醉红妆(1)、天仙子(2)、菩萨蛮(1)

高平调:怨春风(1)、于飞乐令(1)、临江仙(1)、江城子(1)、转声虞美人(1)、燕归梁(2)、定西蕃(1)、酒泉子(5)

仙吕调:河传(1)、偷声木兰花(2)、醉桃源(1)、千秋岁(1)、天仙子(1)

般涉调:渔家傲(1)

从上可见,张先标注宫调的词调分属宫、商、羽三调。按照各个调式出现的词牌数量和作品总数来看:商调最多,包括大石调、双调、小石调、歇指调、林钟商,共有词牌31个,作品47首;宫调其次,包括正宫、中吕宫、南吕宫、道调宫、仙吕宫,共有词牌21个,作品29首;羽调最少,包括中吕调、高平调、仙吕调、般涉调,共有词牌19个,作品26首。以上用调以商居首、宫居中、羽居末的排序,与晚唐五代《尊前集》和《金奁集》中情况一致(119)朱祖谋校,蒋哲伦增校:《尊前集》附《金奁集》,南昌:江西人民出版社1984年版。,这一定程度上说明张先在词乐宫调的运用上很大程度地继承了晚唐五代的习惯,并延续其风格,对商调尤为重视。

为了更清晰地呈现张先词乐用调与晚唐五代时期的区别与联系,笔者将按照宫调分类的方式比较《尊前集》《金奁集》和《张子野词》中的词乐用调,并遵照三本词集中商调最多,宫调其次,羽调居末的情况排列。

表一:(120)表二中○表示同名词牌在不同词集中宫调相同;*表示同名词牌在不同词集中宫调不同;○*表示同名词牌在三本词集均出现,大部分宫调一致,且也存在个别不同的情况。

所属调式宫调与词调名词集商调商调:○更漏子/一斛珠林钟商调:○更漏子/○木兰花林钟商:○更漏子/○木兰花/*南歌子/蝶恋花/*诉衷情 减字木兰花/少年游/醉落魄/喜朝天/破阵乐双调:○生查子/○*木兰花双调:归国遥/应天长/荷叶杯/谒金门/*江城子/小重山/献衷心/ 贺明朝/凤楼春双调:○生查子/庆佳节/*采桑子/御街行/玉联环/武陵春/ 定风波/百媚娘/梦仙乡/归朝欢/相思令/少年游/贺圣朝大石调:歌头/○*更漏子/○*木兰花大石调:*清平乐/醉桃源/恨春迟歇指调:女冠子/上行杯/*天仙子歇指调:双燕儿/卜算子慢越调: *清平乐/遐方怨/*诉衷情/思帝乡小石调:夜厌厌/迎春乐/凤栖梧《尊前集》《金奁集》《张子野词》《尊前集》《金奁集》《张子野词》《尊前集》《张子野词》《金奁集》《张子野词》《金奁集》《张子野词》宫调中吕宫:○菩萨蛮中吕宫:○菩萨蛮/玉蝴蝶/望远行中吕宫:○菩萨蛮/踏莎行/感皇恩/西江月/庆金枝/*浣溪沙/相思儿令/师师令/山亭宴慢/谢池春慢/惜双双/*南乡子黄钟宫:连理枝黄钟宫:*浣溪沙/*南乡子/喜迁莺/渔父南吕宫:梦江南/*河传/蕃女怨/荷叶杯南吕宫:江南柳/八宝装/一丛花令仙吕宫:*南歌子/河渎神仙吕宫:燕春台慢/好事近正宫:醉垂鞭道调宫:西江月/感皇恩/德星聚《尊前集》《金奁集》《张子野词》《尊前集》《金奁集》《金奁集》《张子野词》《金奁集》《张子野词》《张子野词》《张子野词》羽调中吕调:○虞美人中吕调:○虞美人/菊花新/醉红妆/*天仙子/○*菩萨蛮高平调:○酒泉子/○定西蕃/杨柳枝高平调:○酒泉子/○定西蕃/怨春风/于飞乐令/临江仙/*江城子/ 转声虞美人/燕归梁羽调:*采桑子仙吕调:*河传/偷声木兰花/醉桃源/千秋岁/*天仙子般涉调:渔家傲《尊前集》《张子野词》《金奁集》《张子野词》《尊前集》《张子野词》《张子野词》

从表一可见,较晚唐五代时期词人的用调情况而言,《张子野词》所用的宫调范围和各宫调所包含的词牌数量都显著提升。此外该表还反映出了张先对旧调的沿用和继承,如《更漏子》《菩萨蛮》《木兰花》三调在三本词集中始终贯穿,且大多保持着同一宫调,兼有小范围的宫调变化。

从《更漏子》一调的发展历史来看,唐教坊曲名有《更漏长》一调,但与《更漏子》稍异,《钦定词谱》认为《更漏子》作为词调名始于温庭筠(812—866年),韦庄(836—910年)的创作在温氏之后,两人在《金奁集》中共创作《更漏子》7首均用林钟商调。之后是冯延巳(903—960年),冯氏在《尊前集》中《更漏子》一调下简写“林钟商调”为“商调”,但两者实质相同,且词体格式相差不大。李王即南唐后主李煜(937—978年)的《更漏子》应为晚唐五代时期最晚的创作,宫调记为“大石调”,但在调式所属上与林钟商相同,仍为商调。《张子野词》中张先延用“林钟商”调,即“林钟商”是《更漏子》一调在三本词集中始终贯穿的宫调。从上述创作历史来看,《更漏子》一调在产生之初即为“林钟商”调,中间虽然有词人使用不同的宫调,但未改变调式,乐曲的基本旋律框架不变,说明该词调在一定时限和地域范围内维持着较为稳定的传播状态,词调传达的声情特点和风格也较为统一。

《菩萨蛮》为唐教坊曲,在大中初已成为皇帝喜爱、文人争先创作的“流行曲调”(121)李芳:《唐宋〈菩萨蛮〉词研究》,南京师范大学硕士学位论文,2013年。。该调在《尊前集》中属于出现频率很高的词调,共有六位词人创作16首作品,其中李白和林楚翘标注宫调为“中吕宫”,并且字、句韵完全一致,这一定程度上说明该曲调已经流传时间较长,并形成了较为稳定形态结构。《金奁集》全集共有《菩萨蛮》15首,温庭筠和韦庄各有10首和5首,全部标注“中吕宫”,词体格式变化不大。这不仅验证了该曲调在晚唐五代时期的流行程度,另一方面也说明它的词体与音乐相互适合,便于入唱。《张子野词》中张先的创作一是延用“中吕宫”的宫调和词体,表现出了对传统曲调的沿用。二是用“中吕调”进行再创作,词体上仍保持双调,四十四字的结构,从调式来看这属于从宫调转到了羽调。据丘琼荪先生考证“中吕宫和中吕调这两个调名都是从“宫”调上得来,中吕宫者,以中吕为均、为宫之调,中吕调亦是以中吕为均,以中吕的羽声太簇为调,却不称“中吕羽”,可知不是均调名,不以中吕为调,可知不是律调名,所以两者都为中国传统调旧调,并且都是以中吕为均之调,是姊妹调,其用法应相同”(122)丘琼荪:《燕乐探微》,上海:上海古籍出版社1989年,第268页。,所以就此来看,虽然张先尝试改变宫调,但实质使用了“姊妹调”创作,并遵循已稳定的曲调特点和词体结构,表现出了对传统的继承。

第三首《木兰花》原为唐教坊曲,据任半塘在《教坊记笺定》中考证该调名在唐代已为“酒令之著词”(123)[唐]崔令钦:《教坊记笺定》,任半塘笺定,北京:中华书局1962年,第88页。。《木兰花》在《尊前集》中有两处标注宫调,分别为许岷和徐昌图标注的“大石调”和“双调”。《金奁集》中有韦庄“木兰花”一首,标注林钟商调。从三位词人的生平时间推论(124)韦庄(836—910年),前蜀词人;许岷(生卒年不详),《全唐诗》卷八九九录作唐五代人,《全五代诗》卷五九谓是“蜀人”,而列于后蜀(934—966年),未详所据;徐昌图,生卒年不详,约宋太祖乾德年中前后(公元965年)在世,莆阳人,五代末以明经及第,初仕闽后归宋。,韦庄的创作当最早,许岷和徐昌图承其体制稍作变化,形成了固定的七言八句体(125)许岷《木兰花》(大石调):,据龙榆生考证,北宋以后的创作多遵七言八句的五十六字体,并以“木兰花令”称之,此后又有《减字木兰花》《偷声木兰花》《木兰花慢》皆与此体不同。三种宫调依次为林钟商、大石调和双调,同属于商调式,音乐的声情特点较为相近。张先选用该调的初始调“林钟商”进行创作,并延用七言八句体,进一步巩固了该调的调式特点,同时亦说明该调从晚唐五代至宋初在风格上都维持着较为稳定的状态。

综上所述,以上三首均为宫调较为稳定的词调,即使是出现宫调变化也基本固定在同一调式之内。从宫调与起调毕曲的关系来看,它决定着曲调的开始、结束以及旋律框架的构成,这些宫调基本一致的词调,在原则上可以视为不同作者使用了同一曲调进行的创作。张先在创作中多延续各调的初始宫调,如《更漏子》用“林钟商”,《木兰花》用“林钟商”,《菩萨蛮》用“中吕宫”,这一做法不仅反映出了这些曲调在入宋后仍以稳定的结构样式流行着,更体现出了张先对传统词调的继承。

此外《张子野词》中还有四首延用《尊前集》或《金奁集》中宫调的同名词调,分别为《生查子》(双调)、《虞美人》(中吕调)、《酒泉子》和《定西蕃》(高平调),虽然这四个词牌不像上述三调那样在三本词集中连续出现,但亦反映出了张先对唐五代曲调的直接吸收和延续。

二、开拓创新

在继承唐五代旧调的基础之上,张先还尝试着从宫调的角度进行创新,在上节表一的对比中,笔者还发现了张先用调的两种情况。一,在《张子野词》中出现了6个同名不同宫调的词牌,这表明张先在词乐创作中已经不满足于单一调性,而是尝试着对同一词牌进行宫调的变化,从而丰富词乐的表现力。

小庭日晚花零落,倚户无聊妆脸薄。宝筝金鸭任生尘,绣画工夫全放却。

有时觑著同心结,万恨千愁无处说。当初不合尽饶伊,赢得如今长恨别。

徐昌图《木兰花》(双调):

沉檀烟起盘红雾,一箭霜风吹绣户。汉宫花面学梅妆,谢女雪诗栽柳絮。

长垂夹幕孤鸾舞,旋炙银笙双凤语。红窗酒病嚼寒冰,冰损相思无梦处。

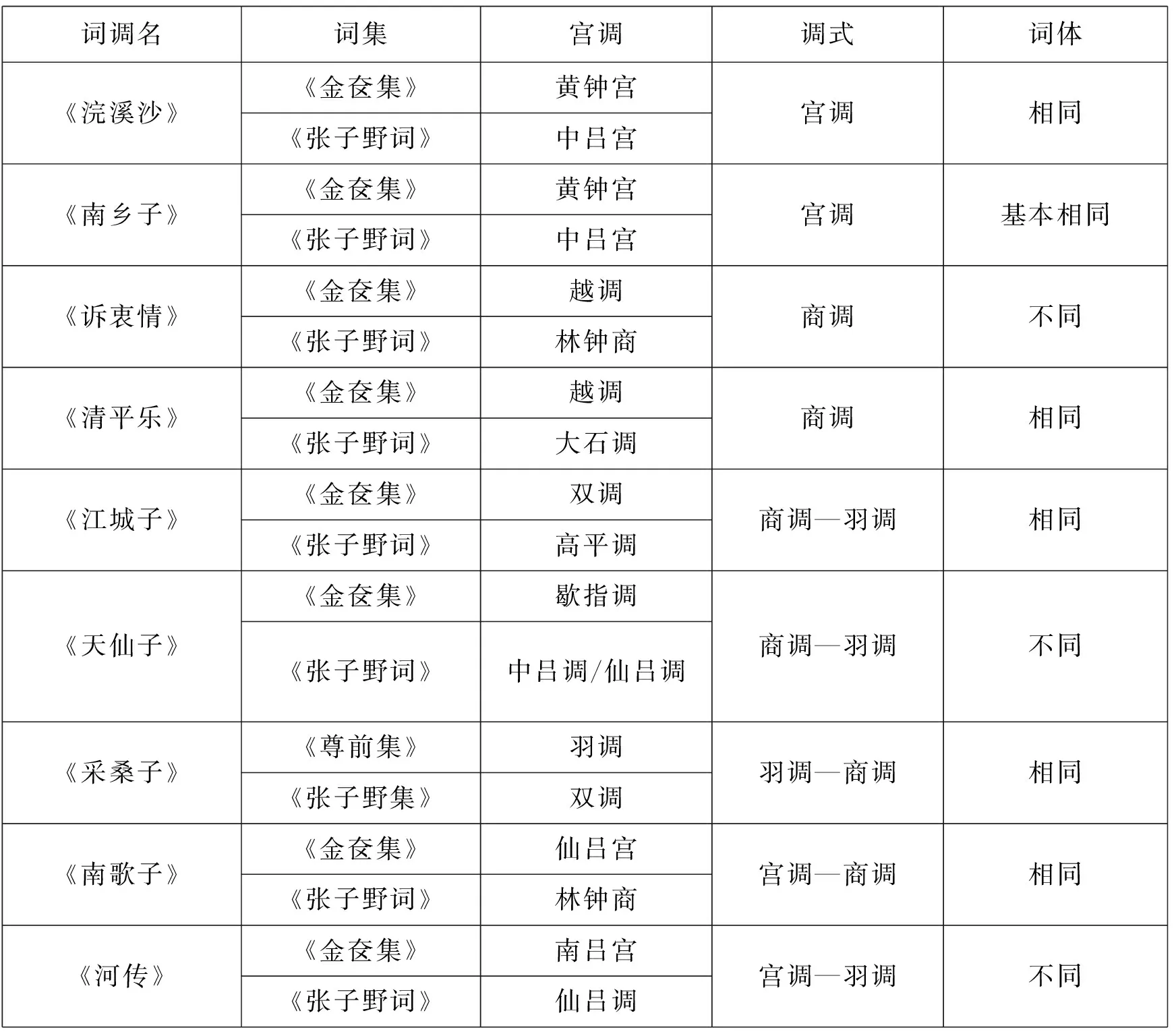

6个同名不同宫调的词牌,如下表所示:

表二:

词调名宫调宫调调式词体《少年游》双调林钟商商调不同《西江月》中吕宫道调宫宫调相同《感皇恩》中吕宫道调宫宫调不同《菩萨蛮》中吕宫中吕调宫—羽相同《醉桃源》仙吕调大石调羽—商相同《天仙子》中吕调仙吕调羽调相同

以上6个同名不同宫调的词牌,张先大多先遵照原始宫调作一首,如《西江月》《感皇恩》《菩萨蛮》三调原始宫调均为中吕宫(126)[唐]崔令钦:《教坊记笺订》,任半塘笺订,北京:中华书局1962年。,然后在此基础之上再作宫调变化。6个词牌共涉及两种宫调变化方式:一种为同调式变化(即旋宫),如《少年游》双调和林钟商同属于商调式,它们调高不同,音列相同,关系密切;第二种为不同调式变化(即转调),如《醉桃源》仙吕调和大石调分属羽调式和商调式,两种调式有一定的色彩对比性。整体来看,运用旋宫手法的词牌共有4个,运用转调手法的词牌2个,前者大于后者。

在此基础上,笔者进一步分析了宫调变化与词体的关系,发现大部分作品词体保持一致,出现词体变化的只有《感皇恩》和《少年游》两调。

从6个词牌的来源和属性来看,《菩萨蛮》《天仙子》《西江月》《醉桃源》4调都是曲调产生较早,且用作词调名也较早的传统词调。如《西江月》调名本于唐李白《苏台览古》诗中“今只惟有西江月,曾照吴王宫里人”一句,唐教坊曲名,词调始见《花间集》欧阳炯,本调为“中吕宫”,无外来调名和宫调记录(127)潘天宁:《词调名称集释》,郑州:中州古籍出版社2015年,第266页。。《醉桃源》又名《阮郎归》,据《太平广记》卷六十一记载,该调源于东汉永平年间采药郎刘晨和阮肇偶遇仙女的神话传说,五代词人李煜是首个以《醉桃源》为调名的词人。今人任半塘《教坊记笺订》云:“《阮郎归迷》:此调托于神仙故事,乃道家之曲。”(128)潘天宁:《词调名称集释》,郑州:中州古籍出版社2015年,第200页。。《天仙子》早在敦煌杂曲子《云谣集》中可见,盛唐《教坊记》中也有记载,今人有人认为它是与道教有关的法曲(129)潘天宁:《词调名称集释》,郑州:中州古籍出版社2015年,第248页。。《菩萨蛮》如上节所述,虽然来源不明,但至少在唐大中初已经广泛流行于文人群体当中。这些历史悠久的曲调在广泛地传播过程中不断完善,并逐渐形成了较为稳定的词体,张先虽然尝试对这些词牌进行变调创作,但未改变其词体。

万乘靴袍御紫宸。挥毫敷丽藻,尽经纶。第名天陛首平津。东堂桂,重占一枝春。

殊观耸簪绅。蓬山仙话重,霈恩新。暂时趋府冠谈宾。十年外,身是凤池人。

《感皇恩》(道调宫):

廊庙当时共代工。睢陵千里远,约过从。欲知宾主与谁同。宗枝内,黄阁旧,有三公。

广乐起云中。湖山看画轴,两仙翁。武林嘉语几时穷。元丰际,德星聚,照江东。

红叶黄花秋又老,疏雨更西风。山重水远,云闲天淡,游子断肠中。

青楼薄幸何时见,细说与、这忡忡。念远离情,感时愁绪,应解与人同。

少年游(井桃·林钟商):

碎霞浮动晓朦胧。春意与花浓。银瓶素绠,玉泉金甃,真色浸朝红。

花枝人面难常见,青子小丛丛。韶华长在,明年依旧,相与笑春风。

两个出现词体变化的词牌《感皇恩》(130)《感皇恩》(中吕宫):和《少年游》(131)少年游(双调):则与以上情况不同,《感皇恩》曲调产生和用作词调名的时间虽然也较早,敦煌曲子词和唐教坊曲中均有此调,但据《唐会要》载:天宝十三年七月十日,太乐蜀供奉曲名及改诸乐名十四调下有“金风调”,据考金风调所属的《苏幕遮》和《婆伽儿》二调都为外来乐曲,又有金风调下“苏幕遮改为感皇恩”(132)[唐]崔令钦:《教坊记笺订》,任半塘笺订,北京:中华书局1962年,第87页。,就此推断《感皇恩》一调为外来乐调改称中国曲调的可能性较大。并且该调在五代时期多改名《小重山》,宋人又有新创曲调,所以曲调和词体变化的可能性都比较大。《少年游》一调,据考出自柳永之手,因词中有“贪迷恋、少年游,似恁疏狂”句,取“少年游”三字为词调名,属于北宋以后新创之调,再创作的空间也较大。

所以由此来看,张先虽然尝试着从改变宫调的角度丰富词调的表现力,但他始终保持着谨慎的态度,尽可能地保留唐五代旧调的词体原貌,而对外来乐调和北宋新声则尝试着在变化宫调的同时进行词体的变化。

第二种情况是《张子野词》中出现了9个与《尊前集》和《花间集》中同名不同宫调的词牌,可作为反映张先与晚唐五代词乐创作关系的另一条线索。

9个与《尊前集》和《花间集》中同名不同宫调的词牌,如下表所示:

表三:

词调名词集宫调调式词体《浣溪沙》《金奁集》黄钟宫《张子野词》中吕宫宫调相同《南乡子》《金奁集》黄钟宫《张子野词》中吕宫宫调基本相同《诉衷情》《金奁集》越调《张子野词》林钟商商调不同《清平乐》《金奁集》越调《张子野词》大石调商调相同《江城子》《金奁集》双调《张子野词》高平调商调—羽调相同《天仙子》《金奁集》歇指调《张子野词》中吕调/仙吕调商调—羽调不同《采桑子》《尊前集》羽调《张子野集》双调羽调—商调相同《南歌子》《金奁集》仙吕宫《张子野词》林钟商宫调—商调相同《河传》《金奁集》南吕宫《张子野词》仙吕调宫调—羽调不同

以上9个词牌,张先分别做了不同形式的宫调变化,其中同调式词牌4个,不同调式词牌5个。不同调式的5个词牌又可分为两大类:一类为商调—羽调之间的转调,一类为宫调—商调或宫调—羽调转调。从比例来看,张先运用转调手法的次数多于旋宫手法。

在转调词牌中,商调—羽调所占比例较多,似乎反映出了除商调之外,这一时期对羽调的偏爱。宋人王灼著有《碧鸡漫志》,其中卷三至卷五为考证词调源流及所属宫调的内容,其中所考词调宫调信息似可为了解当时词调宫调情况提供参考。《碧鸡漫志》卷三至卷五共涉及词调28调,其中半数转调涉及羽调,如《甘州》《六幺》《虞美人》《安公子》《水调歌》《夜半乐》《阿滥堆》《长命女》《西河长命女》等(133)[宋]王灼:《碧鸡漫志》,罗济平点校,沈阳:辽宁教育出版社1998年,第17—36页。,这说明除了商调之外,羽调在当时也较为流行,属于时代主流的音乐风尚,所以张先多用商、羽之间的转调也体现出了他对主流音乐风尚的关注和引领。

此外,在上述作品中张先不仅从宫调的角度作出变化,还尝试着对词体的形式结构进行再创作。如《天仙子》一调,张先作有中吕调和仙吕调各一首,两首词体均为双调六十八字,如上文所述该调为较早流行且词体稳定的词调,在晚唐五代时期的创作都为单调三十四字、六句式,张先没有改变其句式结构,但却尝试将之叠段扩充为双调六十八字体,由此形成了双调体的代表。还有《江城子》一调,已知晚唐五代词人中韦庄应是最早为之填词的文人,北宋以后用《江城子》填词的人很少,唯有张先有两首《江城子》为北宋首创。并且据薛瑞生在《东坡词编年笺证》(134)薛瑞生:《东坡词编年笺证》,西安:三秦出版社1998年。中考证苏轼第一首用《江城子》这个词牌创作的词调,大约作于熙宁(1068—1077)年间,《江城子·凤凰山下雨初晴》是苏轼在湖上与张先同赋时闻弹筝而作,由此推断这个日后被苏轼进一步发扬,并令其名声大噪的词调最早很可能是受张先影响而作,由此可见张先对北宋词乐发展的长远影响。

总之,张先词乐宫调的运用情况一定程度能够反映他的词乐创作特点。一方面,他与晚唐五代的词乐创作保持着密切的联系,继承了晚唐五代词乐用调的主要风格,对那些较早形成且具有稳定宫调和词体的传统词调大多保持着一致,在此基础之上尝试变调,并将这种变化控制在一定的范围之内,多用旋宫的手法,很谨慎地处理词体的句式和叶韵变化,反映出了他忠于传统并重于传承的一面。另一方面,他扩大词调的用调范围,丰富词调的转调方式,并选择北宋新作词调和具有变化空间的词调进行创新性的发展,以及运用一些能够反映时代主流音乐风尚的调式风格,这些创作特征亦反映出了张先在北宋词坛追求开拓与创新的另外一面。

三、凝重古拙之美

除了在宫调运用上能够体现张先继承传统同时又开拓创新的双重创作理念外,长调慢词的创作也是反映他创作特色的一个重要表现。文学领域也经常从长调慢词的发展去评价张先对北宋词乐的开拓,如袁行霈在《中国文学史》中曾根据《全宋词》统计过同时期词人张先、晏殊和欧阳修三人所作慢词在其作品总量中的比例,得出的结果分别是10.3%、2.1%和 5.4%(135)袁行霈:《中国文学史》,北京:高等教育出版社1999年,第147页。,在数量上凸显了张先在慢词创作上的贡献。再如夏敬观评张先词云:“长调中纯用小令作法,别具一种风味,晏小山亦如此。……(张)子野词,凝重古拙,有唐、五代之遗音,慢词亦多用小令作法……在北宋诸家中,可云独树一帜。”(136)夏敬观:《呋庵词评》,《词学》第五辑,上海:华东师范大学出版社1986年,第199页。这番评价已经涉及到了风格问题,小令是晚唐五代最常见的词体,张先以小令体去创制长调,既保留了古意,又别有一番风味,这与上文宫调分析中所表现出的继承与开拓的双重创作理念也比较吻合。然夏敬观所说的这种“凝重古拙”之风究竟通过何种形式来实现?又体现出了张先对长调慢词词体怎样的理解?恐怕还要深入到具体的作品解析中才能寻得答案。

张先“以小令创制长调”的源起,首先源于晚唐五代时期“小令体”对词坛产生的广泛影响,当时虽有《凤归云》《卜算子慢》《歌头》《八六子》《金浮图》等这样的长调慢词出现,但总体比例与小令体相差悬殊,所以“小令体”是北宋词人对词乐形式的主要认知。对于小令体的审美感受清人在论词时多有描述,如沈祥龙在《论词随笔》中云:“小令须突然而来,悠然而去,数语曲折含蓄,有言外不尽之致。著一直语、粗语、铺排语、说尽语,便索然矣。”(137)[清]沈祥龙:《论词随笔》,乐志簃集,唐圭璋《词话丛编》,北京:中华书局1986年,第4043页。再如顾璟芳曰:“词之小令犹诗之绝句,字句虽少,音节虽短,而风情神韵正自悠长,作者须有一唱三叹之致,淡而艳,浅而深,近而远,方是胜场。”(138)[清]田同之:《西圃词说》,古欢堂家刊本,唐圭璋《词话丛编》,北京:中华书局1986年,第1443页。从以上描述不难看出,简练短小而意蕴悠长是小令给人最直观的感受,更进一步而言这种感受来源于人对词调声音和文字意象的综合感知。单就词调声音的构成来看,句式和叶韵是两项主要的组织材料,它们对应的是曲调的节奏和旋律等因素,与曲子词“倚声填词”与“依字行腔”的创作方式密切联系。所以笔者将尝试从小令体句式、字声关系以及小令与长调如何结合,两个角度去探索张先以小令创制长调的特点。

张先共创制长调慢词19首,其中明确以“慢”为名的有《山亭宴慢》《谢池春慢》(中吕宫),《少年游慢》《熙州慢》(般涉调),《宴春台慢》(仙吕宫),《卜算子慢》(歇指调),共六调。从句式来看,它们的共性是字少、句短,这也是小令最鲜明的特点。再具体到句度长短不同的组合,我们以《山亭宴慢》和《谢池春慢》两首为例来说明:

《山亭宴慢》(中吕宫):

宴亭永昼喧箫鼓。倚青空、画阑红柱。玉莹紫微人,蔼和气、春融日煦。故宫池馆更楼台,约风月、今宵何处。湖水动鲜衣,竞拾翠、湖边路。

落花荡漾愁空树。晓山静、数声杜宇。天意送芳菲,正黯淡、疏烟逗雨。新欢宁似旧欢长,此会散、几时还聚。试为挹飞云,问解寄、相思否。

《谢池春慢》(中吕宫):

缭墙重院,时闻有,啼莺到。绣被掩余寒,画幕明新晓。朱槛连空阔,飞絮知多少?径莎平,池水渺。日长风静、花影闲相照。

尘香拂马,逢谢女,城南道。秀艳过施粉,多媚生轻笑。斗色鲜衣薄,碾玉双蝉小。欢难偶,春过了!琵琶流怨,都入相思调。

以上两首作品上下阕结构都完全相同,似上下呼应的两首小令。《山亭宴慢》在句式上最鲜明的特点是七字句的断句处理,他将七字绝句分为三字和四字短句,形成小令句短的特点,也符合“奇偶相生,轻重相权”的字声节奏规则,在这种规则下前面分别接七字句和五字句,形成盘旋式句法,整首作品连用这种结构相同的长短句式,并结合文字平仄相反的句法,使全曲在声情上显得和婉,有一种欲说还休之感。

《谢池春慢》在句式上最明显的特点是上下阕各含一首五言绝句,前后再辅以交替进行的三字和四字短句,其中五言绝句在上阕写谢娘居处,在珠光宝气中暗示其伤春之意,下阕写谢娘妆束神态,在淡淡地描摹中暗涌深情。这种流水式的句法易于形成促拍,在声音上有夺人心理的作用,在全曲中承担着主旨表达的重任。前后三字与四字短句既保留了小令短而小的特点,又起到了引题和结题的作用,所谓“突然而来,悠然而去”之感就是由此而来。

所以综合以上两首作品的句式结构来看,它们都有明显借用传统七言和五言诗歌形式书写长调的特点,张先作为传统文人既对文词律诗的创作有着非常丰富的经验,同时又对晚唐五代小令体的形式结构特点了然于胸,所以他巧妙地将两者结合创制长调慢词,既保留了小令的特色,又使得长调慢词具有传统诗歌的古意,自成一格。

“慢”是一个音乐体裁概念,古书作“曼”,即延长引申之意。宋王灼《碧鸡漫志》卷五云“唐中叶渐有今体慢曲子”,所指即音乐旋律悠长、节奏舒缓之曲调。《词谱》卷十又云“慢词盖调长拍缓,即古曼声之意也”。意为慢词是和着旋律悠长、节奏舒缓之慢曲子来填写的词,曲词句式之长短和字声高低之排列皆受“慢曲子”影响。它与句短、节奏促急的“令曲”相对,强调节奏舒缓、拖音袅娜、层次错落,更适宜表达曲折婉转、复杂变化的个人情感。张先作慢词在结构上将传统五言、七言诗歌与小令体巧妙结合,使作品篇幅拉长,句式于简洁之中又富于悠长的效果,是为接近慢曲调句法之特征的手段之一。但更进一步而言,要贴合长调旋律拖音袅娜的效果则在字声声韵的选择和声调平上去入的使用。

词中字声阴阳与五声音高关系紧密相连,对此《倚声探源》一书有专门研究,书中以“乐从文”作为原则来总结中国传统音乐的精髓之所在,认为历代雅乐与诗文的结合往往更强调歌词声母音值的高低,尤其是“依字行腔”的北宋词特别讲究以字声区分宫、商、角、徵、羽五声,行腔原则多依据《古今韵会举要》和《七字略》归纳的方法。(139)郑绍平、赵卫华、董昌武、刘中庆:《倚声探源——对宋词本体的研究》,北京:学苑出版社2011年,第11页。依此原则《山亭宴慢》全词102个字,有60个齿音,20个喉音,全词以齿、喉二音形成主干,如“宴齿头亭舌永齿头昼正齿喧齿头箫齿头鼓喉。倚齿头青齿头空喉、画喉阑舌红喉柱正齿”腔句一起拍就使语音在齿音和喉音间反复进行,句中字声音韵拖腔较长,且连续进行加强了声音整体的长度,在叶韵住字部位更注重加强长音的使用,连用“鼓喉、空喉、柱正齿”这样字声具有拖腔效果的音声,从而达到了长调慢词拖音袅娜的效果。《谢池春慢》一词共90个字,齿音占49个,其次是唇音较多,全词以唇音和齿音为主干,按照结构可以划分为两大部分,前后三字与四字短句,有着小令句短韵少的特点。在字声使用上多用短促的舌音作为住字,如“到舌、道舌、调舌”,居于中间并承担着主旨表达重任的五言流水句,在住字选择上连用喉、齿、唇音交替出现,如“寒喉、晓齿头、阔喉、少齿头”“粉唇、笑齿头、薄唇、小齿头”,加长了字声的拖腔效果,这样两种句式结构与字声组合交替变换,在音响层次上错落有致,使得慢曲子节奏舒缓、旋律悠长、音响曲折婉转的特点被凸显了出来。

综上所述,张先的长调慢词创作既汲取了传统诗歌的韵律美感,又突出了慢曲子的独特特性,他的创作建立在两者有机融合的基础之上,这与他词乐宫调继承晚唐五代词乐风格,又尝试改变的情况一样,反映出了其继承传统又与时俱进、开拓创新的创作理念。这一理念使得张先在北宋词坛脱颖而出,一方面其创作推动了北宋词调的发展,另一方面其保留古意,给人以凝重古拙之感的词风也彰显出了他独特的个人风格。对此刘扬忠环顾当时的词坛之后作出了中肯的评价:“张先所独创的‘张子野体’,实际上表示了笃守‘本色’的婉约词人们在晚唐五代遗音与柳派市井新声的对立中所走的一条中间路线,是北宋词中传统与创新两股势力之间互相转化的桥梁。”(140)刘扬忠:《唐宋词流派史》,北京:中国社会科学出版社2007年,第249页。