新冠肺炎疫情下中国抗疫形象研究综述

——基于CiteSpace的可视化分析

袁 飘,李广伟

(1.福建师范大学 文学院,福建 福州 350007;2.南华大学 语言文学学院,湖南 衡阳 421001)

自新冠肺炎疫情暴发以来,国家高度重视疫情防控工作,充分展现保障人民生命安全和身体健康、稳定经济社会大局、推进全球抗疫合作的大国形象,获得了国际社会的普遍关注,中国抗疫形象研究也随之成为热点。

中国抗疫形象是国家形象的特殊表征,其指涉范围包括中国抗疫行动及与之相关的语境,其本质属性与国家形象相同,是“民族国家的人民想象与被想象的方式,追寻认同之路与分享理想化的人民共同体的心理表现。”[1]2在全球权力竞争的场域中,发展中国家的形象建构主体通常是综合实力具有绝对优势的西方国家。毋庸置疑,中国抗疫形象建构也无法回避他国刻意设置的“排他性、对抗性、刻板印象、情感偏向的困境。”[1]1因此,如何构建一种开放、多元的国家形象就成为亟待探讨的问题。考察中国抗疫形象相关研究文献的意义不仅在于了解和反思当前研究现状,也在于探知中国为摆脱权力控制、超越民族主义而指明的国家形象建构新方向。

为了解和反思国内中国抗疫形象研究现状,本文采用定量与定性相结合的方法,对中国知网的中文文献进行量化处理:分析作者合作关系、机构合作关系、高频被引文献、研究热点和核心议题;与此同时,还采用定性分析法对文献内容进行分主题述评,总结研究经验与不足,探索中国抗疫形象研究新路径,揭示国家形象建构新方向。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

就目前国内关于中国抗疫形象的研究而言,完全与之契合的文献非常少,因此,研究以中国知网(CNKI)为数据库,采用组合运算式高级检索法,在主题检索栏输入“(中国形象+国家形象)*(疫情 +抗疫 +战疫)”①据中国知网高级检索使用方法介绍:运算符*表示“与”、+表示“或”。,搜索以“中国形象”(及其替换词“国家形象”)且同时以“抗疫”(及其替换词“疫情”“战疫”)为主题的文献,共获得232条结果②数据搜集时间截至2021年12月1日。。将文献发表年限设定为2020—2021,手动剔除英文、资讯类及其它与主题相关度不高的文献后最终获得165篇作为可视化知识图谱分析的有效文献数据集。

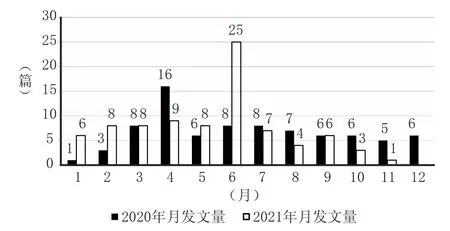

为初步了解中国抗疫形象研究文献的时间分布与热度变化,研究按照中国抗疫历程的五个阶段,对所搜集的文献数据进行量化统计并绘制月发文量分布图(见图1),结果表明:在中国抗疫第一阶段(2019年12月27日—2020年1月19日)相关研究文献的发文量为零,第二阶段(1月20—2月20日)发文量为2篇,第三阶段(2月21日—3月17日)发文量为5篇,说明前三个阶段学者们对中国抗疫形象相关研究的关注度不高;在武汉和湖北保卫战取得决定性成果的第四阶段(3月18日—4月28日),发文量上升至21篇,表明中国抗疫形象研究开始受到较多学者的关注,之后月平均发表量约6~7篇;在2021年6月,受高校毕业季影响,发文量增至25篇,其中硕士论文占84%;在我国严格的疫情防控管理下,全国疫情整体向好,中国抗疫形象相关研究的文献年发文量虽略有上升,但月发文量总体呈平稳下降趋势。

图1 文献月(2020年1月—2021年11月)发文量分布

(二)研究方法

“科学研究的艰巨性、复杂性和长期性,客观上要求研究者除具备科学精神和相应学科的知识外,还必须掌握一定的科学研究方法。”[2]4在人文社科领域,定性与定量相结合的“混合方法”不仅可以更好地适应课题的复杂化、综合化和具体化趋势[2]4,同时也有利于解决研究问题[2]5。

美国德雷赛尔大学陈超美教授研发的CiteSpace科学文献分析工具,可将数据进行可视化处理并绘制出相关图谱。“知识图谱是显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图形,其通过数据挖掘、信息处理、知识计量和图形绘制,将知识和信息中令人注目的最前沿领域和学科制高点以可视化的图像直观展现出来。”[3]因此,本文借助CiteSpace软件,对中国抗疫形象相关研究的165篇中文文献进行可视化分析:首先,利用该软件的作者共现分析功能,确定核心研究作者及作者之间的合作关系;其次,利用机构共现分析功能,掌握研究力量分布及机构之间的合作关系;再者,对文献被引率进行量化统计,找出对中国抗疫形象主题做出较大贡献的高质量文献;最后,通过关键词共现分析与聚类分析,探知研究热点和核心议题。

由于CiteSpace的量化分析无法完整提炼文献的核心观点、概括研究的独特视角与路径,更不能对其作出评价和反思,因此,本研究还采用了内容分析法对文献进行深度剖析,揭示中国抗疫形象研究的经验与问题,以此推动该研究的进一步发展。

二、中国抗疫形象研究的基本状况

(一)文献作者分析

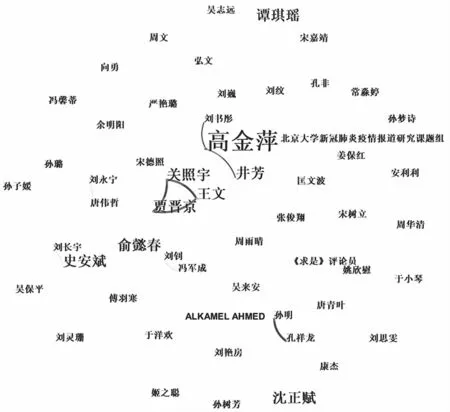

对文献的作者进行分析,有助于了解核心作者及作者之间的合作关系。借助CiteSpace5.8.R1软件,将时间切片设置为1年,节点类型选择“作者”,默认其他参数,得到作者合作共现图谱(见图2)。图中字体大小与作者的活跃程度及发文量成正相关,连线代表作者之间的合作关系。结合表1可知高金萍排名第一,其他作者并列第二;图2显示研究者之间少有关联,仅呈现少数简单闭合状或线段式结构,难以结成复杂的网状结构,说明中国抗疫形象相关研究在学术界并未形成稳定的学术合作机制。

表1 作者发文量统计表(发文量≥2)

图2 作者合作共现图谱

(二)文献研究机构分布

对研究机构的发文量分析可大致了解研究力量的空间分布状况。由表2可知,中国抗疫形象相关研究的文献数量达到2篇及以上的机构有:北京外国语大学国际新闻与传播学院、安徽师范大学新闻与传播学院、中国人民大学重阳金融研究院、华中科技大学新闻与信息传播学院。其中,北京外国语大学国际新闻与传播学院发文量高达5篇,但进一步分析发现由于中介中心性为零①该数据为机构合作共现分析所得结果。,说明前述研究机构之间并不存在合作关系。

表2 研究机构发文量统计表(发文量≥2)

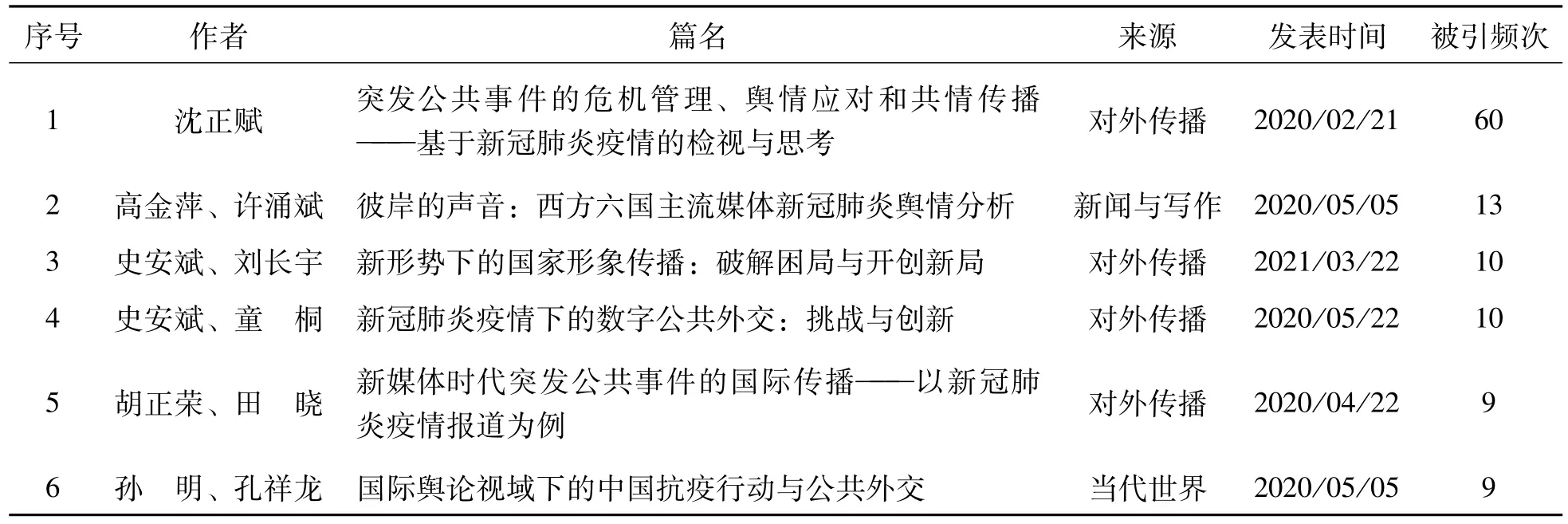

(三)文献被引分析

高频被引文献往往是对该领域做出较大贡献且颇受学界重视的高质量文献。表3是中国抗疫形象相关研究中排名前6位的高频被引文献。由表3可知,学者们不仅从传播学维度关注中国抗疫形象相关研究,还结合具体实践拓展了研究空间,如突发公共事件的危机管理、公共外交、中国抗疫行动等。

表3 高频被引文献信息统计表(排名前6位)

(四)文献研究热点分析

研究热点一般指一段时间内研究者高度关注且持续探讨的研究主题。运用CiteSpace考察关键词的共现关系与聚类关系,可较为准确地揭示研究热点与核心议题。

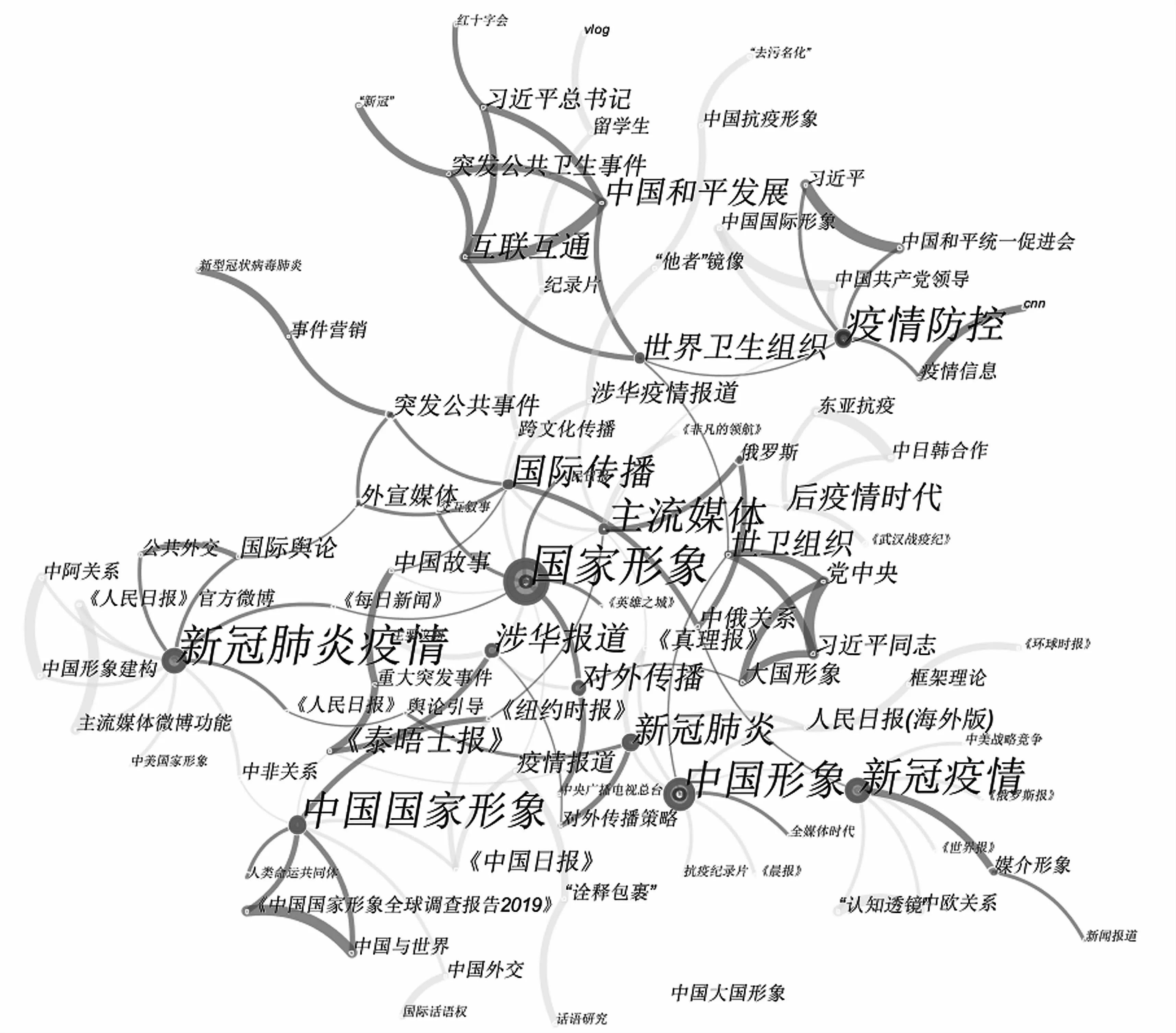

1.关键词共现图谱分析。关键词共现分析是对数据集中作者提供的能够反映文献核心内容和主题的词语进行共词频次分析,其基本原理是对一组词语两两统计它们之间的亲疏关系,分析结果使研究者能直观地把握相关研究热点[4]。将时间切片设置为1年,节点类型选择“关键词”,默认其他参数,用pathfinder修剪网络图谱,最终绘制成109个节点、129条连线、密度约为0.02的关键词共现网络图谱(见图3)。图3中所示节点和关键词大小与关键词出现的频次成正相关,频次统计后可知:国家形象(36)出现的频次最高,其次是中国形象(22)、新冠肺炎疫情(15)、疫情防控(14)等;同时,国家形象与涉华报道、对外传播等关联甚密,中国形象与新冠疫情、世卫组织等联系密切。综上,国家形象、中国形象等被研究者频繁关注,且国家形象与传播、中国形象与疫情、中国与世界的合作都成为中国抗疫形象研究的热点。

图3 关键词共现图谱

2.关键词聚类分析。在关键词共现分析的基础上进行聚类操作可生成聚类标签图谱,不同主题的聚类组可清晰地揭示中国抗疫形象相关研究的聚类情况,进而明确该研究的核心议题。在CiteSpace中,一般认为聚类模块值(Q值)大于0.3即为聚类结构显著,聚类平均轮廓值(S值)大于0.5即为聚类合理,大于0.7则为聚类令人信服。中国抗疫形象相关研究的关键词聚类结果①数据是在关键词共现分析结果的基础上,进行聚类操作后所得。显示:聚类总数为16个,其中有5个聚类生成标签,其Q值约为0.56,S值约为0.9,表明聚类结构显著,聚类结果可信,且聚类内部同质性较高。对关键词聚类节点信息进行统计(见表4),大体勾画出中国抗疫形象研究的核心学术图景[5]。由于各聚类内部的关键词节点存在一定程度的重复,影响核心学术概貌的呈现,因此对聚类节点信息进行二次归纳和整合后发现中国抗疫形象相关研究的成果主要围绕三个核心议题:中国抗疫形象的建构、传播和管理。

表4 关键词聚类节点信息统计表

三、中国抗疫形象文献分析

CiteSpace虽然具有量化分析的优势,但无法对文献的核心观点进行提炼,更无法对其作出反思性评价。因此,笔者结合前述量化分析结果并采用内容分析法对中国抗疫形象相关研究进行分类述评。

(一)中国抗疫形象的建构研究

由前文可知,中国抗疫形象研究文献中所讨论的“国家形象”更倾向于从国际与世界角度理解这一概念。国家形象“是一个国家在国际社会中的形象,或者说是一个国家在别的国家民众心目中的形象。”[6]国家形象的形成主要通过“自塑”和“他塑”两种方式完成。因此,研究者也常从“他者”与“我者”所塑形象的差异性出发考察中国抗疫形象的建构。

1.从“他塑”角度出发。黄楚新[7]考察了疫情时期中国国家形象的“他塑”情况,但论述较为宽泛,例证时间线模糊,欠缺中国抗疫形象的变化分析。高金萍等[8]立足西方六国主流媒体的疫情报道进行分析,总结了中国应对国际舆情时所采取的措施,包括态度迂回、调整对外传播策略与叙事话语、加强议程设置、阐释制度优势、强调抗疫有效实践、防止出现反科学的观点和话语。该研究例证详实、数据严谨,对“中国形象变化”研究有所补充。王梦宇[9]采用问卷调查与访谈相结合的方法,对比疫情暴发前、疫情暴发时、疫情得到控制三个阶段中受众对中国国家形象的认知变化,指出目前我国媒体在报道基调、资源投入、媒体品牌、境外实际到达率、推广力度等方面仍需提升,并主张通过“改变报道方式,提供易于理解的语境”“利用新媒体,讲好中国故事”“重点塑造‘文化中国’”等方式提升中国国家形象自建能力。该研究在方法上有所创新,从不同维度分析外国受众心中的“中国形象”变化,但抽样基数不多,结论存在一定的片面性。综上,外国媒体的“他塑”形象背后总是离不开国家意识形态的作用,研究者还需洞察其媒体动机,以审慎的态度深刻剖析“他塑”行为与“自塑”策略。

2.从“自塑”角度出发。肖晞等[10]借用信号标的三个层面(“官方声明”“信用验证”“受众扩展”)分析国家形象塑造的三个阶段(“形象定位”“外交实践”“形象传播”),袁飘等[11]52-58则从古典修辞学的说服三要素出发探讨《人民日报》(海外版)涉疫文本的中国抗疫形象自塑策略,两者皆从理论层面考察中国抗疫形象。前者通过对中国疫情防控的案例分析建议加强抗疫大国形象话语的对外传播,但理论论证过多;后者则在跨学科视域下谋求理论创新,揭示西方“污名化”行径的同时,证实了中国主流媒体在对外传播中所做的努力,但该理论的运用或许还存在一定的局限。

需要言明的是,“他塑”和“自塑”都是中国抗疫形象建构的重要方式,二者缺一不可。从巴赫金的对话理论来看,自我审视永远存在一个盲区,我们在看到“自塑”所呈现的独特民族文化视野的同时,也应意识到“视野剩余”可以通过他者视野得到补充,在双向的互动补充中,双方的形象认识才会更加完整[1]4。

(二)中国抗疫形象的传播研究

1.基于传播策略的分析。沈正赋[12]从政府、媒体、公众三个层面总结了我国在应对突发事件及舆情的经验,其多层次、多维度分析揭示出疫情时期中国调动各方力量发挥优势、竭力应对舆情的真相,敏锐地意识到政府的危机管理、媒体的舆情应对和公民的共情传播与社会治理现代化之间的紧密关系。从文献发表时间来看,这篇文章无疑具有一定的前瞻性。然而,较为遗憾的是,舆情管理与现代化进程之间的关系思考过于简单,也并未指出后疫情时代下舆情管理方案可能做出的调整。王文等[13]对此作出回应,文章通过展现疫情时期的国际形势、西方媒体场域中备受诋毁的中国形象,进而得出需要改革国家形象传播方式的结论,并从多个维度提出建议。相较于前文,后者更具反思性。但是,中国形象传播问题并非仅限于后者所提及的问题,新形势下国际政治格局依然复杂,中国国家形象所遭遇的挑战仍不容小觑。另外,有些学者对中国抗疫形象如何传播这一错综复杂的问题进行了深刻探寻。史安斌等[14]置身国际新形势下审视“国家形象传播”,在展望新局面的基础上,分析中国国家形象传播的困局与新局,指出中国应当主动应对形象传播中存在的冲击,尤其是文章中提到的“联通意见市场与情感市场”这一观点,可谓真知灼见,触碰到前行研究者尚未注意到的盲点,即网络化时代,构建契合群众心理,多元传播主体协同的有机网络具有无可辩驳的重要性,但如何“联通意见市场与情感市场”依然有待我们思考。胡正荣等[15]立足国际传播视角,总结我国外宣媒体的报道实践、点明国际传播的重要性、提出国际传播新要求与新策略,认为国家形象与国际话语权、国际影响力之间存在密切联系,而传播内容、方式和渠道的新探索正是适应国际传播“权威性”“时效性”“内宣外宣相统一”的表现。值得注意的是,传播策略的提出是在系统阐述国际传播新要求的前提下开展的,因而胡正荣等的建议具有一定的理论依据,更具说服力。然而,就传播策略的内容来看,创新性仍有待加强。

2.基于传播媒介的分析。在疫情时期的媒体报道中,部分研究者观察到媒介传播形式趋向多样化,如张娜[16]在民间舆论场以《人民日报》微博为例展开分析;冯馨蒂[17]通过梳理《人民日报》抖音号的446条武汉封城期间短视频探究这一新报道方式;王玥涵等[18]同样从短视频传播入手,言明其优劣;闫丽珍[19]对时代报告剧《在一起》的艺术特点展开多维分析;邬茜[20]以新华社的官方Twitter账号为研究对象;吴来安[21]将研究视角转向《人民日报》微信公众号中的广告图像;吴志远等[22]另辟蹊径,从纪录片创作者身份的角度出发,思考外籍在华人士外宣合作与共情传播策略。上述文献研究视角多样,侧重抽象理论与个案分析相结合,拓宽了国家形象传播形式的阐释空间;研究对象的选取普遍具有大众化、日常生活化的特征,注重信息接收者与叙事者的互动,在探求媒体功用新可能的同时,分析中国抗疫形象媒介传播差异,但仅以主流媒体平台为主要研究对象透露出研究的局限性。主流媒体所拥有的话语权促使他们承担起“为政府喉舌”的角色,但民间舆论场域的自媒体发声同样需要予以关注,如此才能更大范围地把控受众对中国抗疫形象的接受实情。

媒介形式创新的背后是信息的网络化、功能化发展,这切合了民众对多元性融合媒介的实际需求。媒体新功用于国家舆情需求同样存在内部联系,主流媒体以其积极传播策略推动国家应急机制逐步完善,多样化的信息传播渠道则融汇出清晰的中国抗疫形象。

(三)中国抗疫形象的管理研究

在中国抗疫形象研究中,公共外交成为维护和管理中国抗疫形象的重要一环。传统意义上,公共外交是指试图改变他国人民思想和心理的政府传播,而现在,它则意味着在广阔主题范畴下与更多的观众进行对话,其侧重点转向非国家及社团,形式也日趋多元化[1]322。孙明等[23]认为公共外交对反击西方对中国国家形象的政治化、标签化和污名化具有重要意义,认为中国应注意到国际合作抗疫的外交举动对国家形象管理是有利的。与前文侧重传统外交不同,史安斌等[24]则探讨新冠疫情下的“新时尚”——数字公共外交,认为数字化、智能化的信息传递既为国家形象管理提供机遇,也为其带来挑战,并指出未来我国数字公共外交工作仍需增强部署、调整设置、优化调试,以推动国际形象传播的升级。然而,不论是分析传统亦或数字公共外交,研究者们大多从“我者”的单向视角出发,而鲜有从“接受者”立场探讨由公共外交形式变化而引发的形象认知变化。疫情时代下,公共外交具有了新的内容和形式,作为国家发挥“软实力”的一种工具,它的价值不容忽视[1]323。

四、中国抗疫形象研究评价

(一)基本评价

从CiteSpace量化分析结果可知:中国抗疫取得武汉保卫战、湖北保卫战决定性成果阶段,中国抗疫形象相关研究的发文量明显上升,疫情防控进入常态化后,月发文量整体呈现平稳下降趋势;研究者之间、研究机构之间并未形成稳定的学术合作机制;国家形象与传播、中国形象与疫情、中国与世界的合作成为研究热点;中国抗疫形象的建构、传播和管理成为核心议题。

对中国抗疫形象研究文献内容进行回溯与反思可知,新冠肺炎疫情暴发以来,我国面临着疫情与舆情的双重挑战,中国共产党在危急时刻担当重任、总览全局、协调各方,领导全国人民全力阻击疫情,主动应对国内外舆论,建构“人民至上”“高效团结”“共享合作”的中国抗疫形象[11]52-58。随着中国抗疫实践取得巨大成就,中国抗疫形象研究也成为学术研究热点。从历时性来看,目前中国抗疫形象研究迎来一股风潮,研究成果丰硕,整体上呈现多维性与跨学科性的特征。然而,该研究仍存在许多不足:一是同质化现象显著,研究多集中在新闻与对外传播及公共外交领域;二是研究视角不够广阔,仅侧重分析形象建构与形象传播;三是研究方法多以文本分析为主、个案研究较多,对比研究、科学量化研究欠缺,宏观与微观结合的深度研究仍显不足;四是研究结论过于片面,大多数研究者依然无法摆脱权力关系下“竞争性认同”的国家形象建构框架[1]2,未能从更宏大的“人类命运共同体”视域去理解形象建构问题;五是研究的实用性和创新性不足,多数论文侧重分析现象而未制定解决方案,或只是寥寥几笔,过于空泛、流于俗套、缺乏实用性和创新性;六是研究主体之间没有稳定的学术合作机制,后续研究不容乐观。

在全球化语境下,国家形象建构作为国际交流的重要环节,其后续发展应当践行人类命运共同体理念。“将国家形象进一步推向跨文化语境,强调建构一个你中有我、我中有你的‘命运共同体’,即由诸多有差异的国家、民族组成的命运攸关、利益相连、相互依存的国家集合体”[1]9。“人类命运共同体”理念对破除美国霸权主义遗留在国际社会中的权力关系影响、突破传统权力关系配置下国家形象建构与政治博弈缠绕而引发的交流障碍具有重要意义。互联互通的时代语境下,国家形象建构应追求“对话性”而非“输出性”,因此,中国抗疫形象作为疫情时代国家形象的重要组成部分,需在建构过程中进一步强调“人类命运共同体”理念。

(二)研究展望

中国抗疫形象有其丰富的政治价值、精神价值、时代价值及文化内涵,继续拓展其研究视角、丰富研究内容、融合研究方法将有助于完善我国公共卫生应急反应机制、构建人民至上的执政理念和长效机制,增强海内外中华儿女的凝聚力和向心力、提升中国国际影响力。

1.拓展研究视角。中国抗疫形象在共时性研究方面可将视角转向民间场域与日常生活空间,关注疫情防控时期社区防控宣传标语、封城时期民众行为与心理活动情况、人际关系变化、饮食变化、青年理想和榜样的演变、就业等话题。在历时性研究方面,可追溯“中国抗疫”行动的缘起,即时间跨度延伸至中国古代疫情暴发期,以便拓宽研究视野。在地理空间方面,加强中国在外援助他国抗疫的形象研究。

2.丰富研究内容。未来中国抗疫形象应将视野放在“人类命运共同体”的脉络中去研究探讨,强调国家形象的跨文化转向,注重人类共同参与的话语实践,凝聚全人类情感,彰显中国特色、中国气度、中国自信、中国力量、中国智慧。

3.融合研究方法。前述学者的研究多采用传播者到接受者的单向路径探讨中国抗疫形象,较少关注二者间的互动研究。因此,将对比法、量化分析、跨学科研究及实证等方法进一步融合使用,并充分借鉴管理学、政治学、社会学、心理学、地理学、文学、美学等理论资源,实现未来更加全面、深入地开展中国抗疫形象研究。