泰国黎明寺普朗塔中的印度教宇宙图式和文化内涵①

郭雅坤 吴 潼(景德镇陶瓷大学 设计艺术学院,江西 景德镇 333403)

在印度教宇宙观中,世界是一个中心陆地,高耸隆起的须弥山(或妙高山)位于陆地中央,连接神界与人世,代表世界轴心和众神集聚之地,四周八方分布的海洋、部洲都环绕这个中央实体存在。[1]印度教神庙是印度教发展的产物,亦是印度教宇宙图式的摹本,其建筑结构经几何化、图形化及符号化的阐释,以“曼荼罗平面图示”和“须弥山集中式构图”为象征,达到隐喻宇宙空间的目的。

黎明寺普朗塔重修扩建于拉玛二世(Rama II)、三世(Rama III)时期,是19世纪初泰国印度教建筑的代表,继承印度教建筑传统的同时体现了鲜明的本土文化与时代特征,具有复合多元的艺术形式和重要的文化研究价值。国内外学者对泰国宗教的研究多集中于佛教文化及建筑艺术,忽视了印度教和普朗塔在泰国历史发展中的地位和意义。基于此,笔者在实地调研基础上对黎明寺普朗塔的“结构特点和象征意义”“与印度教神庙和高棉塔殿的密切关系”“如何体现外来文化和本土特点”以及“它的形成涉及了哪些因素”等相关问题进行了讨论,意在解读其蕴含的宇宙哲学观、印度教文化内涵及印柬泰多边文化关系,对研究泰国的普朗塔建筑和印度教文化演变有一定意义。

一、曼荼罗:平面布局的设计图示

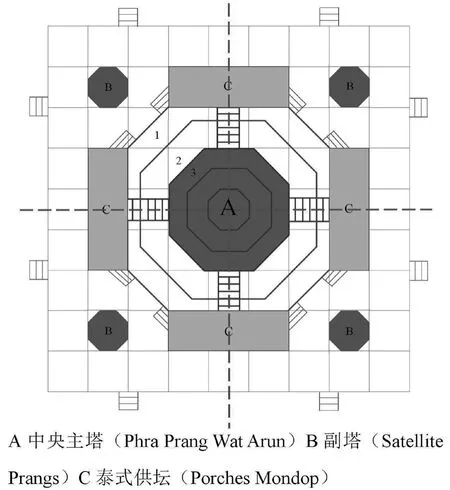

黎明寺普朗塔由一座中央主塔(Phra Prang Wat Arun)、四角副塔(Satellite Prangs)和四座泰式供坛(Porches Mondop)构成,采用中心(⊙)、十字形(+)、方形(□)三种几何母体组合成同心对称的正方形曼荼罗平面图示(图1)。在印度教宇宙图式中,向心、对称、方形元素象征男性、秩序与绝对,具有涵括四极与边界、强调中心与聚集的空间意义,表现出均衡、和谐的艺术意蕴,被赋予深刻的宗教意涵。如图1所示,高耸突出的黎明寺普朗主塔位于塔群中心,台基全长约234米,高约79米,呈阶梯式金字塔形,是中心大神梵天所在,呈现了印度教宇宙中“梵我同一”的哲学概念。主塔四基点方位各设一座副塔,体量稍逊,呈斜十字状,环绕、护持主塔四隅,象征“四岳”或“四大部洲”,除烘托主塔外,也使整体布局更为对称均衡、协调完美。四座泰式方形供坛则通过阶梯连接主塔的三层平台,象征“护世四天王”或“四大海洋”。

图1 黎明寺普朗塔曼荼罗平面图

从图1的设计特点看,黎明寺普朗塔形成以主塔为中心,四角副塔为护卫的“梅花状”,这种典型的梅花状源于古印度教神庙中常用的布局手法,是印度教宇宙观在曼荼罗平面上的示现,后随印度教传播至东南亚各个国家。在真腊前期(公元6-8世纪)、中爪哇晚期(公元9世纪中叶-10世纪初叶)、占婆美山A1风格时期(公元4-14世纪)的神庙中均有发现,并成为吴哥神庙(公元9-13世纪)平面布局的滥觞,是高棉建筑的重要标志之一,如巴肯山寺(Phnom Bakheng)、东湄本寺(East Mebon)、比粒寺(Pre Rup)、吴哥窟(Angkor Wat)等。泰国的普朗塔群建筑也沿用了这一传统,如始建于1374年(素可泰时期)的玛哈泰寺(The Wat Mahathat)、1351-1491年(阿瑜陀耶初期)的昭雅寺(Wat Chao Ya),以及建于1630年(大城王国巴萨通王时期)的柴瓦塔纳兰寺(Wat Chaiwatthanaram)等,都与黎明寺一样,遵循印度教神庙风格的梅花状布局特点,寓意被海洋包围的须弥山,传达着印度教文化中的世界构建理念。

除梅花状布局外,黎明寺普朗塔也继承了曼荼罗图示的“十”字形特点(图1)。“十”字形是曼荼罗对单体或群体建筑进行设计的核心,源于古印度吠陀时代的建筑理论,是毗湿奴、苏利耶等太阳神的象征,不但表现了印度雅利安人太阳崇拜与达罗毗荼人生殖崇拜的结合,也代表了阳与阴两种创世能量的结合,使寺庙建筑具有神圣意味和强大力量,达到与神灵世界的契合。黎明寺普朗塔除整体采用中心“十”字相交平面构图外,主塔与副塔本身也采用“十”字形符号,在殿身四面辟龛,分别供奉主神像因陀罗(Indra)与次要神像伐由(Vayu),体现了早期印度教的多神崇拜特点,带有一定的原始性和朴素性,也是对印度教空间序列概念中四基点方位的强调与重视。

二、宇宙生命象征:立面结构的形制特点

印度美术史专家王镛先生认为,印度教从古代生殖崇拜文化中升华出一种崇拜“宇宙生命”的哲学,而印度教神庙的建筑结构具有明显的象征意义,展现了“宇宙生命”的存在和活力。[2]从建筑结构看,神庙上方最高的屋顶称为“悉卡罗”(Sikhara),意为山峰,象征神灵居住的宇宙之山;神庙主殿的中心圣所称为“伽尔巴·格里哈”(Garbha-griha),意为“胎室”或“子宫室”,代表宇宙胚胎;神庙内外神态各异的神灵雕像显示了“宇宙生命”的繁茂旺盛和生机盎然。这种独特的神学理念和建筑模式几乎体现在印度教的每一座神庙中,并成为东南亚印度教建筑的设计来源。

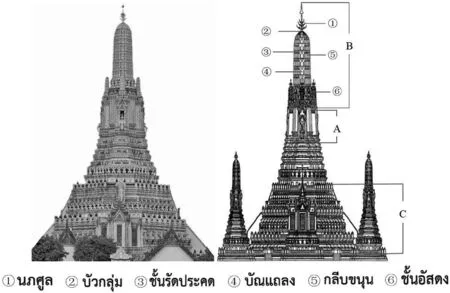

黎明寺普朗塔的结构形制直接源自高棉塔殿“巴刹”(Prasat-Khmer),[3]8Prasat梵文 Prāsāda,意为虔诚的奉献,后指奉献给神的宫殿,也有塔形建筑之意,即有一定内部空间、供奉神像或林伽的建筑,深受印度教神庙影响,类属东南亚印度教建筑主要类型——支提堂。在古代高棉常指代建筑群或建筑群中卓然耸立的塔殿,是古高棉人举行婆罗门宗教仪式的场所。素可泰时期起,泰人在高棉塔殿的基础上融合本民族审美仿造了具有泰国地方特色的建筑形制——普朗(Thai-Prang或Phra-Prang),[4]阿瑜陀耶时期发展成熟,曼谷王朝时期成为塔寺建筑的流行样式。如(图2)所示,黎明寺普朗主塔从下至上由台基(C)、殿身(A)和屋顶(B)三部分构成,整体形制层层重叠,节节攀高,逐渐内收,纤细修长,在高棉塔殿的影响下反映了印度教神庙建筑中的宇宙哲学。

图2 黎明寺普朗主塔立面结构图

1.殿身—方形的神圣空间

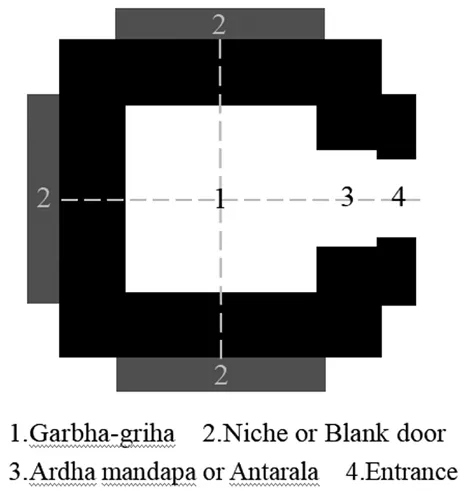

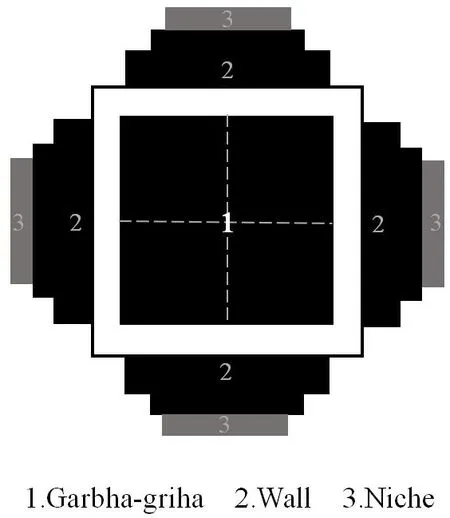

中部殿身(A)内含“胎室”(Garbha-griha),胎室源于印度教、耆那教神庙,供奉神灵或其象征物,是建筑最神圣的核心部位,蕴藏宇宙生发的种子和原动力。胎室通常为四方形,在古印度符号体系中,四方形产生于天体的周期运行轨迹,[5]是世间秩序的基础和万物诞生的根源,意喻着神显的力量在方形空间内的持续存在,体现了人们试图与神圣力量建立联系的诉求。

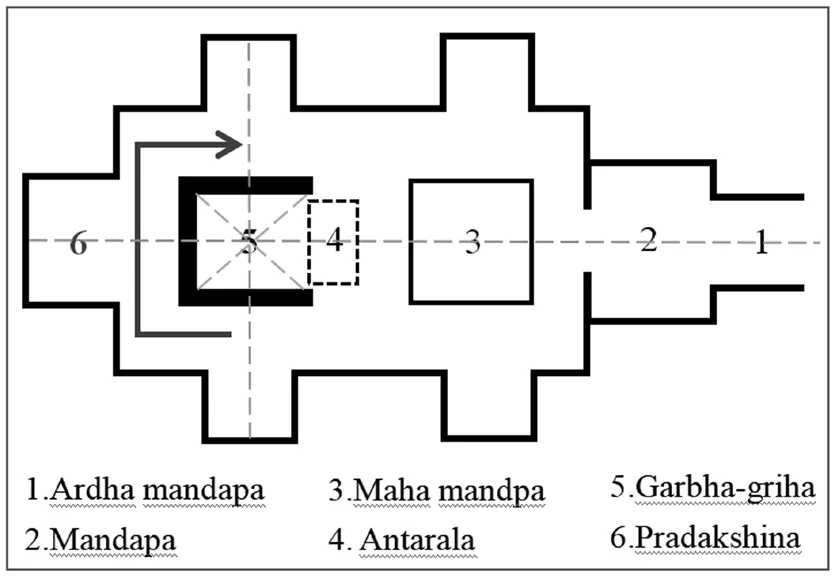

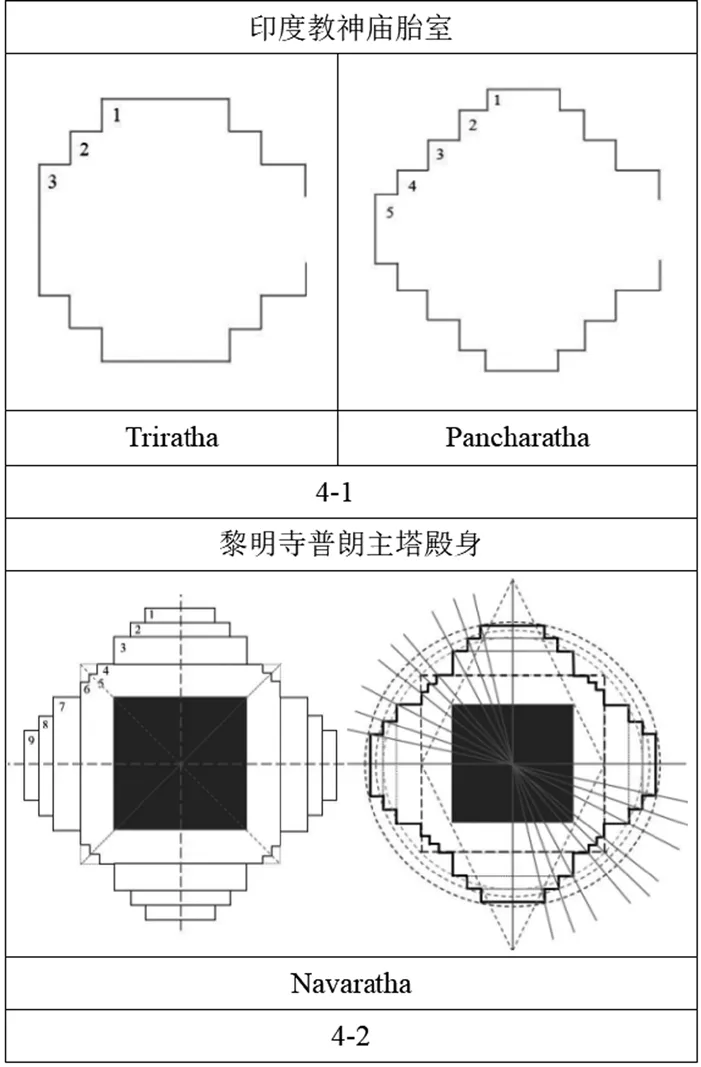

从内部结构看,黎明寺普朗塔与早期印度教神庙较为相似(图3-2,图3-1),由单体四方形胎室构成,并以此为中心,呈简洁的单点式空间形态和集中式构图,象征印度教宇宙的精神与永恒,但其胎室已从可进入性变为实体,由实用功能转为精神象征。与成熟期印度教神庙和古典期高棉塔殿相比(图3-2,图3-3),黎明寺普朗塔殿身规模缩小,结构简化,与胎室入口相连接的入口门廊(Ardha mandapa)、柱廊(Mandapa)、前厅(Antarala),及回廊(Pradakshina)等具有明显凸出结构的集会性场所消失不见,由胎室外部四面凸起的实心墙体取代,墙体中间又各饰两层重叠方体壁龛,使整个殿身在平面上呈明显“十”字形。为了使“十”字形平面更为柔和,黎明寺普朗塔在其转角处加入了折角装饰,构成多重折角方形平面,这一特点可追溯至公元6世纪的印度教神庙胎室平面——“Triratha”(three rathas)和“Pancharatha”(five rathas)(图4-1),后成为柬埔寨、泰国宗教建筑的经典装饰元素。与印度教神庙、高棉塔殿相比,泰国普朗中的折角形式丰富多样,运用广泛,且黎明寺普朗主塔的殿身平面已从three rathas、five rathas增至nine rathas,呈“Navaratha”图示(图4-2),更具层次感和装饰性,体现了泰民族尚繁复、重华丽的审美特点。

图3 -3 成熟期印度教神庙和古典期高棉塔殿平面图

图3 -1 早期印度教神庙平面图

图3 -2 黎明寺普朗主塔平面图

图4 -1(上)印度教神庙胎室折角方形平面图图4-2(下)黎明寺普朗主塔殿身折角方形平面图

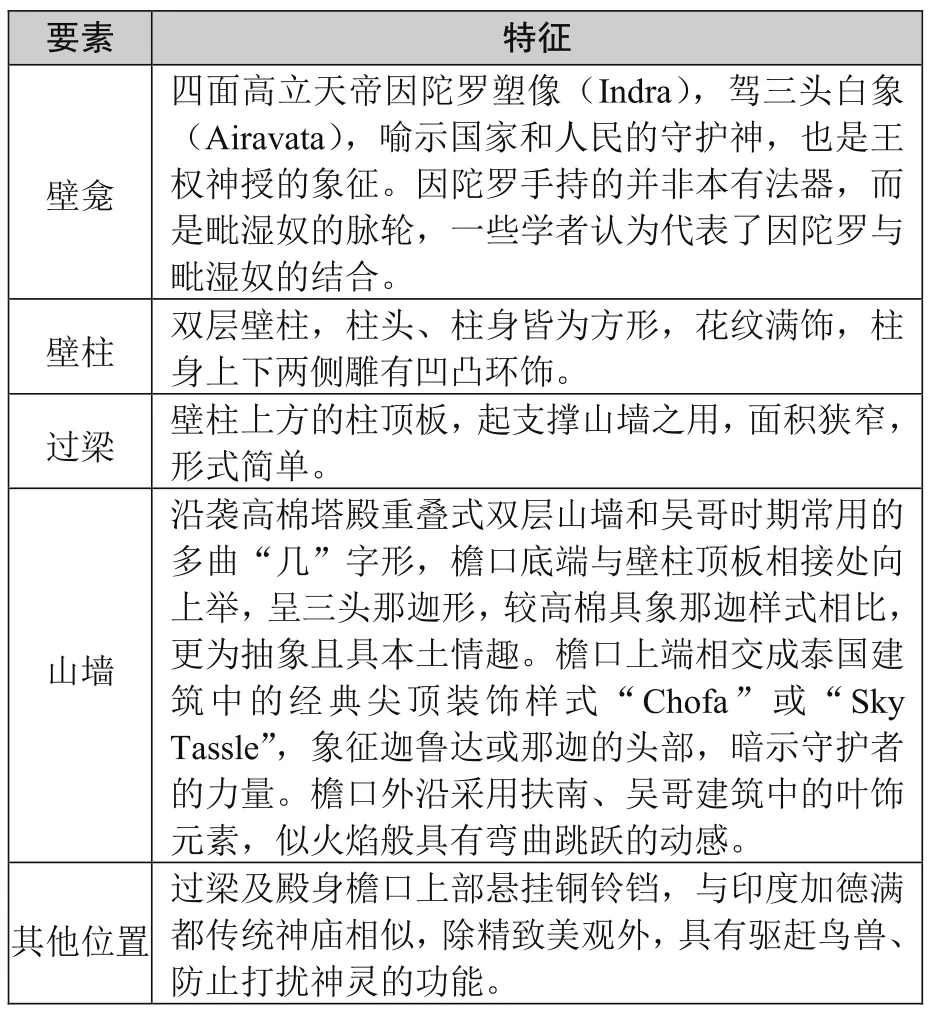

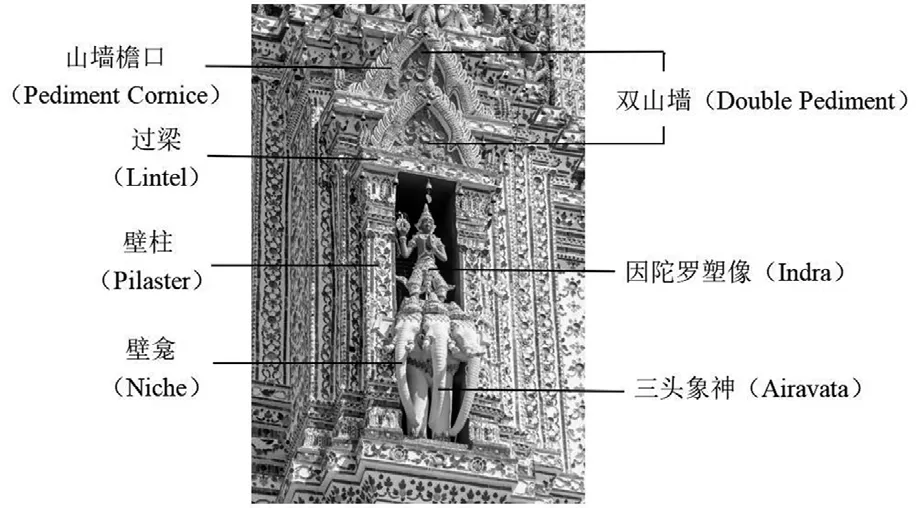

从外部装饰看(图5),黎明寺普朗主塔殿身由壁龛、壁柱、过梁、山墙、殿身檐口等构成,各部分装饰特征如(表1)所见,以示此时期普朗殿身结构的外部装饰特征。

表1 黎明寺普朗主塔殿身外部装饰特征

图5 黎明寺普朗主塔殿身外部装饰图

综上,黎明寺普朗塔的殿身遵循了印度教神庙和高棉塔殿的核心设计思想,采用方形胎室与“十”字曼荼罗图示,是印度教宇宙生命之源,具有不可言喻的神圣力量。但结构简洁独立,强调外部空间创造,将封闭的殿身置于高大台基之上,且不与阶梯相通,目的不再是引领信徒进入参拜、祭祀,而成为渲染精神氛围的宗教符号,因此更注重装饰形式的传达。

2.屋顶—世界的轴心之地

殿身上方高耸的屋顶(B)象征世界的轴心——“须弥山”,梵语“Sumeru”音译而来,威严向上的形象极具动态、变化,喻示宇宙生命的生生不息,传递出由四周向中央汇集的空间意向与凝聚力,是整个纵向建筑空间的焦点。屋顶与胎室以一个中心轴相连,在印度教宇宙图式中,这个中心轴代表天堂的支撑,沿着轴上升等同朝向解脱的过程,轴心顶端是解脱轮回的最终目标,神的能量亦沿着四方及轴线散发出去。

从外形看,泰国普朗的屋顶是在吴哥古典期的炮筒形屋顶上改造而来,但溯其源头,二者形制皆仿自北印度教神庙希卡罗(Sikhara)。希卡罗特指印度教神庙胎室上方的塔状屋顶,呈曲拱形,与玉米和竹笋造型类似,表面饰有凹凸线脚(与其砖石砌筑方式有关,这一线脚装饰直接影响了高棉塔殿与泰国普朗的装饰形式),[6]是东南亚印度教建筑争相模仿的原型之一。如表2所示,印度教神庙在东南亚的传播过程中,高棉人首先以希卡罗为源创造了婆罗门圣地,并在发展过程中,屋顶由早期阶梯感较强、收缩明显的金字塔形或方锥形逐渐向典型期弧度优美的炮筒形演变。13世纪末,泰人受吴哥建筑影响创造了普朗,屋顶形制经素可泰、阿瑜陀耶的发展,融入莲花意象,呈饱满的玉米状或圆润的子弹状,形成以黎明寺普朗塔为代表的曼谷王朝风格特征。

表2 北印度教神庙、高棉塔殿、泰国普朗屋顶形制演变

从图2、表2可知,相较高棉塔殿,黎明寺普朗塔的屋顶演变为柔和的圆柱体,高度明显增加,达殿身3倍,顶端逐渐向内弯曲,汇聚于阿摩洛迦盖石(图2-②),形成弧度优美的卷杀。平台从四层增至七层,象征世界层次,各层高度降低,平台间退缩距离极度缩小,阶梯感削弱,仅以平台下似束带般的横向线脚勾勒(图2-③),整体性增强。屋顶折角线增多,强调垂直感,具有更多装饰空间。平台正中的装饰由吴哥时期的微缩假门或山墙演变为纯装饰性的小型壁龛(图2-④),两侧及折角处由角塔、三角形装饰演变为长条形莲瓣或菠萝蜜花瓣(图2-⑤),分布满密。屋顶塔尖由代表湿婆的三叉戟替换为代表因陀罗的九叉戟“Nophasun”(图2-①)。此外,黎明寺普朗不再是单个塔顶,而是由一中心塔顶与四个同比例缩小的塔顶构成,象征须弥山的五座山峰,与整个塔群的梅花状布局相呼应。五个塔顶底部与殿身相接处分别环绕两层神像雕饰(图2-⑥),上层为印度教大神毗湿奴(Vishnu),两手合掌,两手分持法器,下层为其坐骑迦鲁达(Garuda),呈手擒那迦(Naga)状,体现了须弥山众神齐聚的世界景象。

可知,黎明寺普朗塔屋顶作为宇宙中心的象征,带有浓厚的外来宗教色彩,整体上延续了希卡罗与吴哥塔殿以线脚装饰、中轴对称、逐渐内收、平台分层为特点的建筑形式,但采用了不同的高度和收缩比例,呈现出不同的艺术特征,在细节表达上也替换为本民族装饰元素,具有明显地域特色。相较希卡罗奔腾向上的动势和吴哥塔殿宏伟深厚的气度,黎明寺普朗平添了一份精致与柔美,其舒畅高耸、秀丽优美的外部线条充分显示了泰人的性格特点与审美情趣。

3.台基—崇高的山崇拜信仰

台基(C)是泰国宗教建筑的重要组成部分,具有防水防潮的功能需求和造就山势的象征意义。山崇拜在印度教文化中占据重要地位,因此印度人很早就在各种神灵居住的圣山中举行祭祀活动,许多神庙都依山而建。东南亚原始宗教信仰中,山崇拜也普遍存在,代表力量之源或神之居所,高棉人最早结合山崇拜开创了象征神王崇拜的“寺山”建筑形式,通过升高平台凸显建筑的重要性和神圣感。

黎明寺普朗台基吸收了吴哥“寺山”建筑高大、方形、呈阶梯状的形制特点,采用八边折角方形,设三层平台,高度约占整个塔体二分之一,四基点方位各设一条陡直蹬道,随台基上升逐渐缩小。台基的设计具有特殊含义:首先,将殿身和屋顶抬高,与周围环境分离,醒目可见,营造庄重神秘的宗教氛围,使登上它的过程等同于一次向彼岸世界的过渡、一次对世俗空间和凡胎状态的摆脱。[7]其次,在泰国,人们常以高耸于周围环境之上的建筑形式表明佛塔的特权地位,以此象征对佛塔的重视,[3]6高大的台基使黎明寺普朗成为曼谷最高的宗教建筑之一,展现出强大的震撼力与感染力,体现了尊贵的皇家地位和特殊的纪念性质。第三,具有高棉塔殿的“寺山”意象,象征印度教宇宙中的圣山,既是神意从天而降的证明,又是君王神圣化的体现。

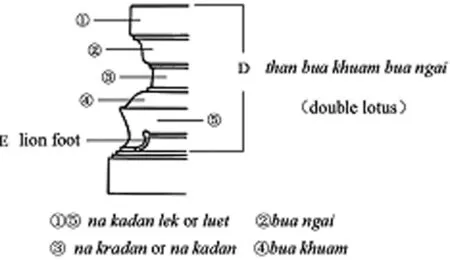

装饰特点上,黎明寺普朗台基融入了许多泰国建筑经典元素,如(图6)中的仰覆莲花形结构(D)和狮子基座线脚(E)。这些基本元素在创作过程中经叠加、变形,并结合折角形成了固定有序的组合模式,原始简单的台基由此变得精美奢华,呈现错落有致、收缩自如、繁复曲折的轮廓线,缓和了台基的转角部位,使结构过渡顺畅妥帖,丰富了表现形式与艺术魅力,也为高大厚重的台基增添了生机,使之轻盈生动。此外,每层台基底部的巨大凹槽处都装饰呈托举状的守护神雕塑(图7),在建筑之间起衔接作用,如夜叉(Yasha)、神猴哈努曼(Hanuman)、天神提婆(Deva)及紧那罗(Kinnara)等,其形象大多借鉴印度史诗《罗摩衍那》和泰版史诗《拉玛坚》中的神话故事。印度教信徒相信,守护神可以驱赶对神庙有威胁的邪神和恶人,守护神庙安全,每一层守护神等级和力量的提升与神庙营造的宗教氛围相吻合,体现出神庙的崇高与强大。[8]

图6 黎明寺普朗塔台基结构基本元素

图7 黎明寺普朗塔台基雕塑装饰位置图

综上所述,黎明寺普朗塔以印度教文化为源,融合泰民族的文化艺术、建筑需求和审美特点,形成与印度教神庙、高棉塔殿相近又迥异的建筑形式:吸收二者基本形制特点,空间营造与印度教宇宙结构相契合,除供奉印度教神灵外,将其神话生物(如大象、那迦、迦鲁达)作为守护神的象征,展现印度教神话体系。但建筑主体不再追求神秘复杂的内部结构和恢弘庞大的院落式布局,注重外部装饰特点,强调细节形式美感,借鉴外来文化基础上成就本民族装饰母题,形成华丽繁缛的艺术风格,是一种结合本土文化意识的求新、求变的审美体现。此外,黎明寺普朗塔大量运用中国建筑中的陶瓷装饰,通体采用植物花卉纹样组合,叶饰舒展,富有生命力,具有热带地域特色,反映了泰人的生殖崇拜理念和追求繁茂奇特的深层艺术基因。

三、神王合一:建筑内在的发展动力

在东南亚古代国家的政治观念中,君主的独裁统治是以神性原则为背景的,而印度宗教正为其提供了重要理论支持——“神王合一”(Devaraja)。神王合一源于印度《梨俱吠陀》《摩奴法论》和两大史诗(《摩诃婆罗多》《罗摩衍那》),及佛教传说故事中的神王观念,[9]15神王观念随印度教传入东南亚后,其强调至高无上、无所不能的梵神理念适应了当地统治阶层的需要,并与当地的祖先崇拜、神灵信仰相结合,发展成为一种具有本土文化特点的政治思想和宇宙观,[10]即神王合一信仰,认为君王就是神灵,非凡夫俗子所能及,享有由祭祀生出的神性和权力,地位与天帝因陀罗相及。[11]为维护统治阶层的合法化,促进该地区早期社会宗教、意识形态和政治制度的形成有重要作用。

黎明寺作为泰国皇家寺庙,规模仅次大皇宫,有较高的政治、宗教地位,结合宫殿与庙宇的文化内涵,集中体现了王权与神权的统一。因陀罗是印度教早期的著名神灵之一,被视为“战神”“诸神之王”,古代泰国统治者常以因陀罗化身自喻,采用因陀罗作为国王称号,以此证明自己类神的地位和绝对的权威,[9]133因此黎明寺普朗主塔中供奉的因陀罗不仅代表印度教神明,也代表泰国君王,寓意其在神界和人间的最高统治地位。印度教宇宙观认为,须弥山上众神的力量决定着国家和个人的命运,因此泰国统治者在扩建黎明寺时,将主塔设计成须弥山样式,采用高大台基做基础,不断加高屋顶,以求获得巨大的力量以稳定政权,并在塔尖上装饰王冠作为王权神圣的符号,营造神王崇拜的空间意境,体现君权神授、人神合一的精神内涵。

此外,普朗的屋顶形制也普遍运用于曼谷王朝最高等级的宫殿屋顶上方,作为制高点和装饰中心,形成塔状尖顶建筑,凸显尊崇地位,表明王室对宗教力量的倚重,也象征、颂扬了国王的神性。时至今日,虽南传上座部佛教发展为国教,但神王合一的信仰一直符合统治阶级的需要,受到泰国王室的认同和保护,宫廷和上层人士在接受上座部佛教的同时,仍崇奉、沿用印度教传统礼仪制度,聘婆罗门为国王顾问、宫廷大祭司,主持占星学和宫廷礼仪,在王室中发挥着重要作用。

因此,黎明寺普朗塔通过种种象征手法将隶属于国王的寺庙营造为宇宙中心,用建筑形制表明国王拥有“宇宙之主”的至高身份,显示王权的威严、高贵与不可僭越。因此,神王合一不仅是泰国统治者稳固政治地位的思想工具,也是宗教建筑的内在发展动力,为其提供了源源不断的文化内涵与理论依据,使之派生出许多和政治活动相关的功能,具有重要社会意义。

四、印度教文化的表现特点及成因

印度教自传入以来一直是泰民族宗教文化的重要组成部分,[12]它在泰国的传播发展和高棉有密切联系,与泰国文化的融合过程中也体现出较强的包容性和明显的本土化。黎明寺普朗塔作为曼谷王朝时期印度教文化的缩影,清晰地反映了这一时期印度教文化的特点和时代特征。

1.高棉化特点

黎明寺普朗塔的平面布局、立面结构和神王观念根源于印度教文化,但并非受其直接影响,而是通过高棉塔殿受到间接影响,即黎明寺普朗塔中的印度教文化具有鲜明的高棉化痕迹,原因有二:

(1)古代柬埔寨兴盛的印度教文化。由于印度教在古代柬埔寨的重要地位,以此为主题创造的建筑、雕刻艺术远超包括泰国在内的邻国,形成了举世闻名的吴哥式印度教建筑群,标志着古代柬埔寨以至古代东南亚建筑艺术的登峰造极。吴哥建筑象征须弥山的塔殿形式和营造狭小空间、推崇中心胎室的宇宙观,直接促进了泰国普朗的产生和发展。

(2)泰柬密切的政治地缘关系。泰国东部与柬埔寨毗邻,受东南亚特殊的人文地理影响,泰柬两国既有和平友好外交,也因向外扩张、相互争夺导致政权关系错综复杂,从客观上促进了两国的宗教文化交流。公元前1世纪至13世纪,泰国在高棉统治下深受印度教文化影响,阿瑜陀耶王朝前期,由于发源地乌通接近吴哥统治中心,通过吴哥王朝吸收了许多印度教思想,15世纪,阿瑜陀耶王朝出兵攻陷吴哥,大批高棉官员和婆罗门离开原乡,把印度教带到泰国,印度教信仰和实践的联系进一步加强,成为印度教融入泰国宗教的最重要时期。[13]

从印度教文化对黎明寺普朗塔的影响方式和路径看,并非是直接影响的结果,而是通过柬埔寨中转后的间接影响。即古代柬埔寨是印度教在泰国传播发展的中转站,高棉塔殿是印度教建筑泰国化的过渡形式,在印度教文化的本质上,黎明寺普朗塔打上了鲜明的“高棉化”的烙印。

2.本土化特点

素可泰王朝建立后,泰国形成了以泰民族为主体并占统治地位的中央集权封建国家,至曼谷王朝前期,统一度较高、连续性较强的本民族文化系统发展成熟,结合外来文化形成的民族个性显露无遗。在这样的背景下,黎明寺普朗塔将曼谷王朝的社会历史、文化艺术自然地渗透进印度教文化中,形成了自身建筑语汇体系,完成了印度教建筑的泰国化过程,实现了印度教文化的本土性重构,体现出较强的地域性和时代性特征。

(1)黎明寺普朗塔虽深受印度教神庙和高棉塔殿影响,却没有对其全盘接受,而是融入了自身艺术形式和审美倾向。可以说,高棉塔殿是印度教神庙完成的第一次高棉式本土改造,黎明寺普朗塔是高棉化的印度教神庙完成的再一次泰式本土转化。因此,它不是印度教神庙或高棉塔殿的单纯移植或嫁接,也并非简单的“印度化“或“高棉化”,而是印、柬、泰三国建筑文化的杂糅,是泰民族根据自身需求做出的有选择的主动吸收,具有较强的创新精神,在印度文化的外源性特点下充满了泰人的才华智慧。

(2)泰国普朗在不同历史阶段中体现了不同的时代特征,即普遍性中的特殊性。黎明寺普朗塔是在外来文化影响下由素可泰、阿瑜陀耶时期的普朗发展而来,在这一过程中,其结构形制发生变化,泰文化的主体性亦逐渐清晰。从最初的模仿改造到成熟定形再到形成典型的曼谷王朝风格特征,黎明寺普朗塔以独立的面貌呈现在世界宗教建筑文化图景中,体现了印度教的本土化过程,也体现了泰文化的自身发展轨迹。

3.混合化特点

印度教复杂多元的文化本质和泰国包容多样的文化土壤使黎明寺普朗塔呈现出混合化的艺术特点,主要表现在以下两点:

(1)印度教与佛教的融合。曼谷王朝时期,佛教成为宗教主流,因此黎明寺普朗塔同时吸收了印度教和佛教义理,体现出多元融合的宗教信仰。如“曼荼罗”与“须弥山”,虽出自婆罗门教术语,但后被佛教采纳引用,构建世界观体系;三层台基象征着佛教的欲界,色界和无色界,体现泰国根深蒂固的“轮回观念”;主塔与副塔构成的世界中心与四大部洲代表佛教三千大千世界的宇宙观;此外,主塔东西南北正四方的泰式藏经阁内展示着佛陀由诞生到觉悟的一生,喻示了佛教的人生观。

(2)中印泰三国文化的融合。泰国位于中国文明和印度文明的外延交汇地域,受中印两大文化圈影响并与之相互融渗。虽然印度文化对泰国意识层面的影响较大,但中国对泰国的文化艺术和生活方式确也产生了深刻影响。[14]曼谷王朝建立后,中泰两国文化交流的密切程度远超以往,是中泰艺术融合的重要时期,尤以拉玛二世、三世为代表,对中国文化情有独钟,致使“中国热”风靡一时,中国陶瓷也作为文化传播载体与外销商品不断输出海外,远销泰国等东南亚各地,成为承载文明的“天下之器”,[15]对当时的宫殿庙宇建筑产生了重要影响。如黎明寺普朗塔,吸收了中国岭南地区特有的嵌瓷装饰,将多达上百万件的瓷盘或瓷片满嵌塔身表面(其中大部分瓷器出自来往曼谷进行贸易的中国船只压舱物),以复杂的塑刻技法拼贴成色彩丰富、华丽繁缛的植物花卉图案,颇具中国清代审美之风,以印度教建筑为载体表现了中国陶瓷文化的美学特征,呈现兼容并蓄的建筑形式,成为中、印、泰三国艺术完美融合的典范。

五、结论

1.黎明寺普朗塔以印度教神庙为原型,经高棉塔殿直接仿造、演变而来,继承并发展了印度教建筑的布局结构和形制特点,以胎室暗藏、十字中心、四方辟龛、高耸聚集等为特征,体现了印度教哲学中的宇宙图式和空间观念。

2.黎明寺普朗塔更具融合性与创新性,是对古代印度、高棉文化吸收后的“再创造”。

3.黎明寺普朗塔反映了印度教文化在泰国的发展与变迁,也是泰国统治阶层面对外来文化时主动选择的结果,体现了泰国文化较强的包容性和适应性。①本文黑白线图均为作者所绘。

——柬埔寨吴哥文化艺术