虚实交织

——宋《中兴瑞应图》文本与图像的瑞应表达新方式①

冯鸣阳(东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051)

祥瑞,又称瑞应、符瑞、嘉应,通常被认为是“受命之符, 天人之应”,在统治者看来,更是王道的象征。宋代帝王尤其喜好与擅长运用符瑞来辅助政治统治。与徽宗朝如《瑞鹤图》《祥龙石图》等祥瑞画注重对物象的写实不同,面临着新政局的高宗用人物瑞应的新方式进行政治宣传,南宋祥瑞画《中兴瑞应图》便是典型代表。《中兴瑞应图》卷首赞语“上天灵应,皆前代所未见”强调了《中兴瑞应图》中的瑞应与前代不同。

以往关于龙美术馆本《中兴瑞应图》的研究不多,主要关注点及其局限性为:第一,对《中兴瑞应图》的基础信息如创作时间、版本、流传情况、赞文内容识别,创作者萧照及赞文撰写者曹勋的研究已取得一定成果,但对图像真伪年代考辩需要补充进一步的证据;[1-2]第二,对具体场景的内容及视觉分析偏重于场景描述,而对具体视觉缺乏进一步关注;[2-3]第三,对图像的创作情境及政治功能[4-5]的研究偏重宏观分析,缺乏更具体和针对性的阐释。第四,以图像为依托的其它服饰、[6]建筑的研究需进一步拓展。总的来说,《中兴瑞应图》基础性研究已取得一定进展,但其中最完整的龙美术馆十二段藏本的研究目前集中在赞文的考证及图像内容的图像志描述层面,对其文本故事来源的虚实、图像构思的视觉考量、图文构成背后的政治用意都需要进一步的研究。

图1 南宋佚名《中兴瑞应图》,绢本设色,34.5×1463.3cm,上海龙美术馆藏

另一方面,回到作品来看,龙美术馆藏《中兴瑞应图》图赞提出一个重要的观点,认为此图所载的瑞应为“上天灵应,皆前代所未见”。那么,此图所表达的祥瑞及表达瑞应的方式究竟在何处与之前不同呢?这正是本文的研究问题。

因此,本文从研究现状的较弱之处及作品本身的现实问题出发,以“真实”与“虚拟”这一对概念为抓手,从文本来源、图像表现两个方面分析《中兴瑞应图》的表达瑞应的新特点,并在此基础上总结出其瑞应表达的虚实策略与观念工具,最后讨论高宗怎样的政治诉求催生了这种瑞应表达新方式。

一、聚焦文本:瑞应事件来源的虚实交错

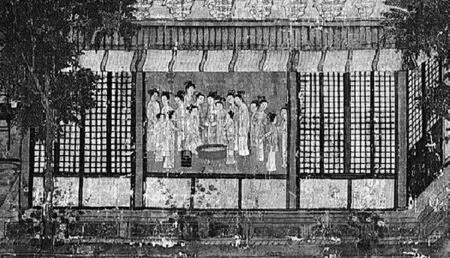

《中兴瑞应图》以高宗朝名臣曹勋的赞文为蓝本,用十二幅图展示了高宗从出生到被封为兵马大元帅之间的祥瑞传奇故事。现存主要有六个版本:上海龙美术馆藏南宋十二段本,美国大都会艺术博物馆藏单幅本,天津市博物馆藏三段本,台北故宫博物院藏传李嵩四段本,北京故宫博物院藏明代仇英临四段本,2010年保利秋拍单幅本。其中上海龙美术馆本最为完整可靠,全长约15米,绘有400余人,分为12段,①根据上海龙美术馆的官方介绍和目前国内学者达成的共识,十二幕名称分别为:“诞育金光”“显仁梦神”“骑射举囊”“金营出使”“四圣护佑”“磁州谒庙”“黄罗掷将”“追师退舍”“射中台榜”“射中白兔”“大河冰合”“脱袍见梦”。画中的建筑、人物服饰、车马、器物都符合南宋绘画的时代特征,被许多学者认为作于南宋。②持此观点的学者有徐邦达、虞云国、王瑀、冯鸣阳等。

《中兴瑞应图》卷首赞语“上天灵应,皆前代所未见”强调了《中兴瑞应图》中的瑞应与前代不同。其中的“皆前代所未见”一方面强调了祥瑞的创新性,另一方面也暗示祥瑞的构成可能也并非都来自实处。卷首图赞“臣勋谨辑瑞应诸事,都为一帙,系之以赞”交代了瑞应故事的文本是由曹勋辑录而成。

《中兴瑞应图》有十二段赞语,分为赞文和赞词,赞文描述图像内容,赞词是对祥瑞事件的评论及对高宗的赞美,与曹勋的《松隐集》卷一十九中收录的名为《圣瑞图赞》的赞语绝大部分内容一致。

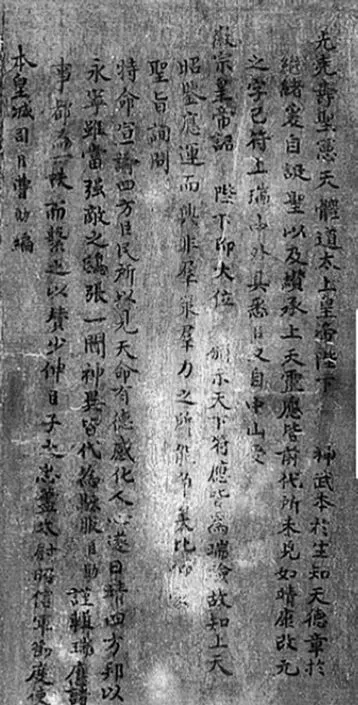

赞文创作于何时呢?曹勋在赞语中称高宗为“光尧寿圣宪天体道太上皇帝”,自称为“太尉、昭信军节度使、提举皇城司”。据《宋会要辑稿·职官》记载,乾道七年十月六日“(高宗)诏太尉曹勋致仕,提举皇城司”,[7]可知曹勋在乾道七年十月之后获提举皇城司之职,而他卒于淳熙元年(1174年)九月。可推知,《中兴瑞应图》的赞语作于乾道七年十月(1171)至淳熙元年(1174)之间,③此说法也得到虞云国的认同:“《图赞》必完稿在乾道七年(1171)十月曹勋提举皇城司后至淳熙元年(1174)九月曹勋去世前的三年间,定其完成乾道九年前后应是合理的。”徐邦达.古书画伪讹考辨(三)[M].北京:故宫出版社,2015:23-30.虞云国.南渡君臣——宋高宗及其时代[M].上海:上海人民出版社,2019:288.此时的高宗已经成为太上皇。

《中兴瑞应图》的文本来源在图像卷首及《松隐集序》中都有提及,两者不同之处在于:第一,《松隐集》提到的“符应”为显仁皇后“密得”,而《中兴瑞应图》图赞中没有提及;第二,《松隐集》曰瑞应“昭昭可考”,即瑞应事件皆有证据,对真实性有一定保障,但图赞中没有出现这几个字;第三,最为重要的区别是《松隐集》明确提到这些故事来源于显仁皇后与宋高宗私下的宣谕,而《中兴瑞应图》则表明部分故事来自宋高宗公开的宣谕,没有提到显仁皇后。两者的可信度如何呢?从时间线来看,《松隐集》由曹勋之子曹耜于绍熙间编成,成书时间比图赞晚,可能在《中兴瑞应图》赞文之后进行过修改,两者的区别可能是文本的不同成文时间与使用情境区别造成的。

图2 《中兴瑞应图》卷首曹勋用语

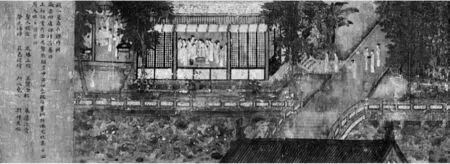

图3 《中兴瑞应图》左图右文的形式

曹勋赞文的创作素材来源可分为公域与私域:公域事件因为见证人多,整体偏实;私域材料一般是显仁皇后和高宗的个人回忆,有更大的虚构的可能。

1.公域历史事件整体倾向实

发生在公域领域的历史事件按照其虚实成分的比例和构成方式可分为如下几种:

(1)整体基于发生过的事件,局部加入祥瑞成分。这类手法在赞文虚实构成中比例最大,典型的如第四幕“金营出使”、第六幕“磁州谒庙”、第十一幕“大河冰合”。

第四幕“金营出使”描绘了赵构骑马从城门出发出使金营的场面。赞文曰:“靖康初,金人犯顺,大河失守,直抵京城,庙堂无策。上慨然谓:独有增币讲好。钦宗乃遣上求成,张邦昌副之,见二太子。二太子谓其徒曰:上气貌非常,恐过河为宋人拥留;不若令易之。乃以他意遣上入城。肃王果代行。”④根据《中兴瑞应图》第四幕 “金营出使”图上赞语整理。

史书中有《三朝北盟会编》《皇宋通鉴长编纪事本末》《中兴小历》《建炎以来系年要录》《宋史》等与之对应。《三朝北盟会编》与《皇宋通鉴长编纪事本末》强调赵构的英锐神武,对赵构慷慨请行的言语补充了许多细节,不同是《三朝北盟会编》中记载召集诸王,赵构请行。《皇宋通鉴长编纪事本末》则表明只有肃王及康王当时居京师,因此其英勇只是相对于肃王而已。《宋史》的记载则与《金营出使》的图赞更为相似:“靖康元年春正月,金人犯京师,军于城西北,遣使入城,邀亲王、宰臣议和军中。朝廷方遣同知枢密院事李棁等使金,议割太原、中山、河间三镇,遣宰臣授地,亲王送大军过河。钦宗召帝谕指,帝慷慨请行。遂命少宰张邦昌为计议使,与帝俱。金帅斡离不留之军中旬日,帝意气闲暇。二月,会京畿宣抚司都统制姚平仲夜袭金人砦不克,金人见责,邦昌恐惧涕泣,帝不为动,斡离不异之,更请肃王。”[8]

图赞及史料的共同之处在于强调赵构的英勇慷慨及面对敌军的意气闲暇。

但正如高纪春的研究所言,在确定了“肃王及康王居京师”这一事实前提下, “上召诸王”及康王毅然慷慨请行的真实性值得怀疑。[9]可见诸多史书及《中兴瑞应图》图赞中都对康王的意图及行为进行美化,但在具体的语言及行动细节的表述上有所差异,图赞的描述大部分与史实记载类似,但更突出其中的祥瑞之处。

(2)基于史实,为了突显高宗的神武而有夸大成分。中国历代的史书中都有夸赞帝王的出众能力的记载。《中兴瑞应图》赞文中也记载了高宗有着超常的力量,如第三幕“骑射举囊”赞语曰:“上出阁讲学,余暇喜亲骑射。及以二囊各贮斛米,两臂举之,行数百歩,人皆骇服。以至敌国闻之,莫不畏仰。”①根据《中兴瑞应图》第四幕 “骑射举囊”图上赞语整理。《建炎以来系年要录》除了对身体素质的记载外,也强调其过人的智力天赋,如 “识明强记,日诵千余言,挽弓至一石五。”[10]两者相同之处在于都强调高宗的力气大,但图赞给出了更具体的场景及夸大的细节。

(3)基于史实,但细节与其它史料有冲突。典型的代表为第八幕“追师退舍”,其图赞曰:“磁人以王云欲挟上北去,民乃杀云庙中。上犹驻磁。而敌骑大集,至郡东,问路傍老妇:上在磁不?妇绐曰:前日上已过山东。敌惊叹追已不及,即退舍。”②根据《中兴瑞应图》第八幕 “追师退舍”图上赞语整理。《三朝北盟会编》卷六十四有类似记载:“王在磁州。知相州汪伯彦据探马回报:金人铁骑约有五百余人,自卫县西来直北,借问康王远近,虏执村人为乡导,望魏县路前去。”[11]482两者发生的地点都在磁州,但问路之人一为老妇,一为村人,图赞中老妇给了错误的时间,而村人则给了错误的方向。可以说两者的情节大概一致,传达的思想也类似,但细节不完全一致。

(4)没有明确的史料来源,可能出自高宗或近臣的口述。这种类型的场景数量很少,只有第十幕“射中白兔”。“射中白兔”属于高宗在行军中发生的小事,只有高宗身旁的近军才能知晓细节。白兔之色象征着金方,一举射中白兔也有抚定陆梁之意。其实第九幕“射中台榜”与 “射中白兔”类似,但“射中台榜”尚有《三朝北盟会编》卷九十“飞出亭一牌有连三箭之祥,大上万里有‘即真’二字之兆”[11]699佐证,但射中白兔目前尚未找到其它史料佐证,无法进一步确定虚实构成,除此之外,《中兴瑞应图》的其它场景都可以找到或多或少的史料佐证。

2.私域个人记忆整体倾向虚

私域记忆主要由显仁皇后和高宗的回忆、梦境构成,整体虚构的成分更高。

(1)出自显仁皇后事后的宣谕,为梦境、神人、占卜。在高宗的瑞应征兆中,显仁皇后既作为见证人又作为某些瑞应事件的推动者,起到了极其重要的作用。此类文本的初始材料多出于曹勋回忆显仁皇后的口谕,如第二幕“显仁梦神”、第五幕“四圣佑护”,第七幕“黄罗掷子”。

如“四圣佑护”赞文中表明故事出自显仁皇后的宣谕,描绘靖康初赵构启行出使金国当人质,显仁皇后等人送行,随行小女奴招儿见赵构马后有四圣保佑。此段故事在曹勋《北狩见闻录》③“臣在虏寨,临行日,恭奉皇后宣谕,令奏上曰:主上再使军前,欲就鞍时,二后洎宫人送上至厅,有幼女名招儿,见四金甲人状貌雄伟,各执弓剑,拥卫上体。女指示众,众虽不见,然莫不畏肃。太后当时悟曰:我事四圣香火谨,必有阴助。今陷虏中,愈更虔事。自后夜深,必四十拜乃止。”[12]中有更详细的时间标记——于曹勋回国临行之日。祥异由一名为招儿的女奴所见,其余众人皆不见,无法辨别真伪,因此带有一定的神异及虚构成分。

这四幕的主导者皆为显仁皇后,“四圣佑护”“黄罗掷子”除了显仁皇后之外,还有其他亲历者及见证者。“显仁梦神”出自显仁皇后的梦境,属于更为私人化的内容,暂无其它史料印证。

(2)出自高宗梦境及皇后梦境。全画中只有第十二幕“脱袍见梦”出自高宗私人领域,描述了高宗在受命为大元帅之际,忽然梦见钦宗脱袍相赠。

《中兴小历》卷一曰:“靖康元年闰十一月己酉,上与幕府从容语曰:夜来梦皇帝脱所御袍赐吾,吾解旧衣而服所赐,此何祥也?”[13]2此段史料详细记载了梦境发生的时间,梦境内容通过高宗醒后与幕府的对话展示,与图像赞语不同的是,此段史料显示高宗解了旧衣而穿上钦宗所赐衣服,即接受了钦宗的授命,更具政治意义。《中兴小记》卷一也记载:“帝王之兴,必有受命之符。大王陛辞,皇帝赐以排方玉带;大元帅建府,有赐袍异梦。”[13]4从侧面证实这种赐袍之梦在南宋已经流传开来。《宋史全文·卷十六上·宋高宗一》中也提到“而况赐袍之梦已应,赐带之言已验。”[14]但由于《宋史全文》的成书时间在宋元之交,很可能曹勋赞文记载已经流传开来,并不能当作直接证据。

这种赐袍之梦的说法是否一定真实?其它的史料也有不同记载。《宋史》卷二十四记载了钦宗遣合门祗候秦仔持蜡诏封赵构为兵马大元帅,赵构读钦宗的诏书感动呜咽,并未提到御衣及高宗的梦境。但梦境及御衣的记载却见于曹勋《北狩见闻录》徽宗托曹勋带给赵构的御衣衣领的记载中:“徽庙过河数日,宣谕曰:‘我梦四日并出,此中原争立之众。不知中原之民,尚肯推戴康王否?’……是晚下程,徽庙出御衣衣衬一领,拆领,写字于领中。曰:‘可便即真,来救父母。’并押计九字,复缝如故,付臣勋。”①《三朝北盟会编》卷九十二 “十二月壬戌朔,大元帅开府……上初开府,服排方玉带,语伯彦等曰:“吾陛辞日,皇帝踢以宠行,吾逊辞久之,皇帝曰:`肤昔在东宫,太上解此带踢脱。卿宜收取。’不得已拜踢。” 有窜逸自房寨归者,传太上皇帝圣语:“康王可便即皇帝位。”又衣裹蜡封方二寸许,亲笔二字曰 “即真”。益昭天命之符,二圣相授之至意。也见于《三朝北盟会编》卷九十二“有窜逸自房寨归者,传太上皇帝圣语:康王可便即皇帝位。又衣裹蜡封方二寸许,亲笔二字曰即真。益昭天命之符,二圣相授之至意。”[11]683那么“脱袍见梦”这一幕也可能是将徽宗梦境及授御衣领与钦宗诏封兵马大元帅故事拼接而成的。

“脱袍见梦”的赞文内容虽也有史料与其对应,但梦境本是私密的、虚幻的,因此很难被当作帝位合法性的证据,但高宗用了两个方式使得托梦与现实连接起来:第一,醒来后非常及时地告知幕府之人梦见钦宗脱袍赐予,巧妙地将私人的梦境变为他人可知的事件。第二,几乎同时,便接到了京师的奉诏,命高宗为兵马大元帅,反过来印证了高宗梦境的可预示性,于是高宗的梦境便成为一个权力授予的先兆。

3.文本表达瑞应的真实性与特殊性

从文本的真实性来讲,绝大部分故事都有其它不同立场的宋代史料作为旁证,具有较高的真实性。但也有极少数故事如“射中白兔”没有其它史料佐证,其真实性就很难分辨。基于史实的事件其真实程度也有所不同,从与其它史料对比来看,发生在公域的和其他事件和人物关联的故事真实程度更大,但不同材料的细节及发生的先后顺序、人物的对话等记载不同;出自私域的事件,一般由本人自圆其说,事件真实程度较难验证。

从瑞应表达的普遍性与特殊性来讲,《中兴瑞应图》是将普遍称赞帝王功绩的符瑞征兆变为与高宗生平事件紧密结合的具体案例。在《中兴瑞应图》的十二个祥瑞中,赵构出生红光照室、神人托梦给皇后等都是帝王常见的祥瑞事件。在北宋出生时有“红光照室”的并非高宗一人,还有太祖、太宗、真宗、英宗、神宗、孝宗、理宗、度宗等,对异象的表述为“赤光照室”“红光照室”“祥光照室”。而神人入梦也是较为常见,帝王之母在怀孕时常常梦见神人捧日,两龙并日、一人遗羊、神人来谒等。据楼钥在嘉定三年(1210年)十一月所写的《中兴显应观记》记载:“孝宗诞育于嘉兴,先绛服拥羊之梦,生有神光烛天之祥,此皆其最著者也”,[15]讲述了崔府君显灵“拥羊入梦”护佑孝宗出生的故事。但《中兴瑞应图》通过赞文的详细描写及图像化的过程,将这些本不特有的帝王祥瑞变为与历史情境紧密结合且有“视觉真实感”的场景,增加了祥瑞事件的独特性,强化了瑞应的效力。另一部分祥瑞吉兆是有特殊语境的,如“磁州”“大河冰合”则是与南宋高宗朝具体的信仰、政治事件、政治话语体系联系在一起的。

图4 《中兴瑞应图》 第二幕“显仁梦神”中的梦境

图5 《中兴瑞应图》 第二幕“显仁梦神”中的梦境

二、聚焦图像:瑞应视觉表达方式的融虚入实

《中兴瑞应图》在图像表现为融虚入实。整体呈现较为写实的倾向,具体表现为:第一,视觉呈现较写实,用熟悉的视觉经验展示祥瑞。第二,日常化的场景设置,人物繁多刻画细致,细节真实丰富。在表瑞应之处时采用三种特殊的图像手法以达到融虚入实的效果:用云纹符号将梦境与现实并置,将神人与凡人表现得类形同境,看似日常的场景局部加入祥瑞异象。

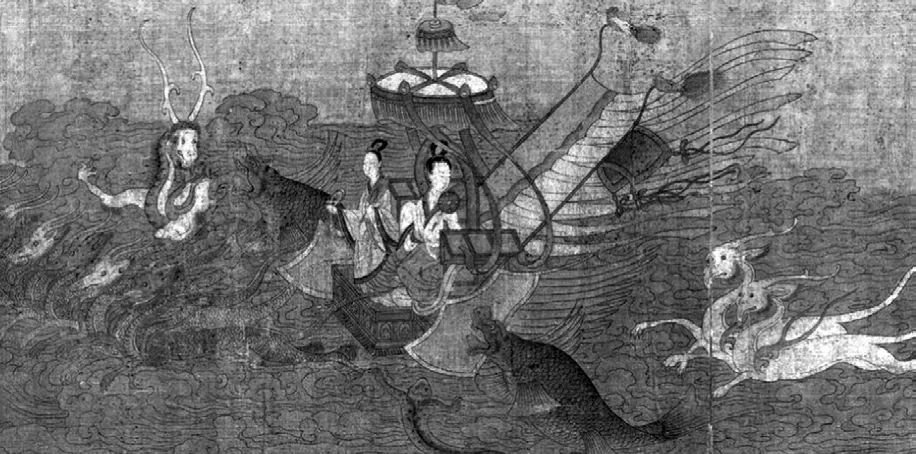

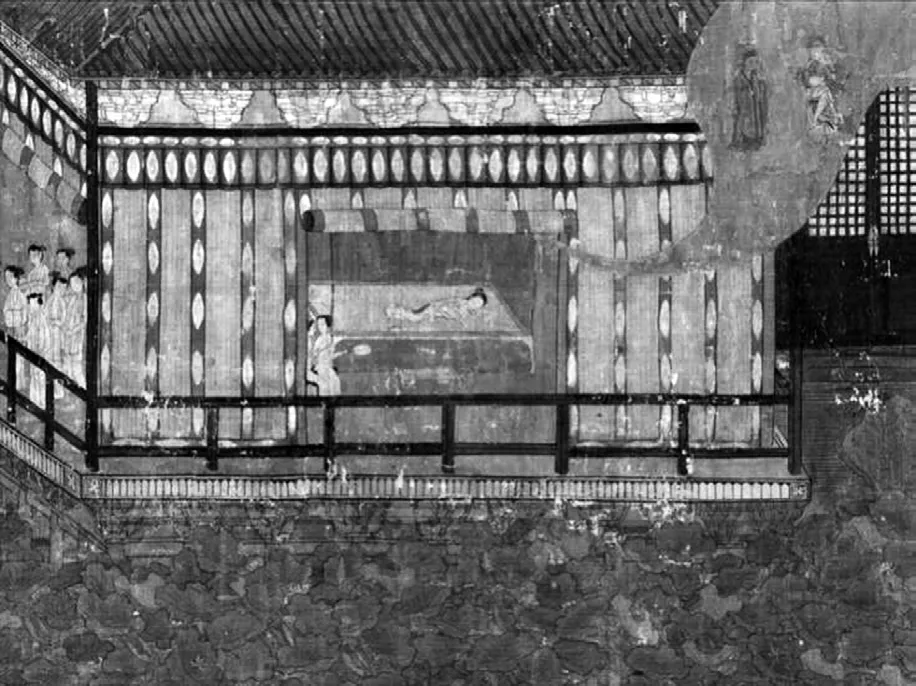

1.用云纹符号将梦境与现实并置

《中兴瑞应图》表现了两个梦境,分别是第二幕“显仁梦神”中显仁皇后梦到一位神人劝诫她不要给高宗喂食残食,以及第十二幕“脱袍见梦”中高宗梦到钦宗脱袍相赠。两幕梦境有一定区别:“显仁梦神”中只有两位人物——神人与显仁皇后,人物无背景及场景设置。而“脱袍见梦”中除了人物外,还添加了宫殿树木等环境。从梦境的视觉观感来看,显仁皇后的梦较为模糊抽象,而高宗的梦更具体实在。

提示两幕梦境的云气纹形状皆为头尖而窄,腹部较丰腴,尾部几乎失去轮廓,幻化成了云气。梦境融虚入实的视觉表现特点为:第一,梦境的空间一般悬浮在画面的上部,云气纹尖从人物的头部开始出现,表现出与现实空间的位置差别。第二,梦境视觉化的内容为梦境中的关键情节与关键动作,观者可通过梦境内容迅速与赞文的陈述联系起来。第三,云气纹作为一个符号同时起到了空间分割与空间并置的作用:一方面将梦境与现实截然分开,使得梦境中内容表现得更加清晰。另一方面云的虚无缥缈正好与梦境的不真实结合起来,将“虚幻”的梦境与“真实”场景并置。

图6 内蒙古赤峰阿鲁科尔沁旗东沙布日台乡宝山1号墓屏风画《降真图》,辽代,923年

图7 (南宋)佚名《宋摹洛神赋图》,绢本设色,28×699cm,北京故宫博物院藏

图8 (金)张珪,《神龟图》卷,绢本设色,26.5×53.3cm,北京故宫博物院藏

从梦境的瑞应功能来说,梦境是现实空间的延续,梦境内容才是画面要表现的重点,才是体现《中兴瑞应图》祥瑞征兆的指向所在。可以说,《中兴瑞应图》这种表现梦境的清晰方式很好地为其创作意图服务。

由于云气代表的虚幻与缥缈,云气纹在宋辽金时期一般用来表现幻境。除了用在梦境中外,还通常与神仙飞升或动物祥瑞联系在一起。辽代内蒙古赤峰阿鲁科尔沁旗东沙布日台乡宝山1号墓屏风画《降真图》中几位仙女乘云下凡乘的云朵的形状与《中兴瑞应图》类似。同样的,宋高宗时期北京故宫甲本《洛神赋图》在甄宓驾云车离去时,也出现了大量的云气纹。另外,宋辽金时期,动物祥瑞画《瑞鹤图》《神龟图》中也有大量的云气(纹)出现。《瑞鹤图》中宣德楼附近描绘了大量的祥云。金代张珪的《神龟图》神龟朝天口中吐出一个云气纹,上有红日,云气纹的形状也与《中兴瑞应图》中接近。

图9 龙美术馆藏《瑞应图》第二幕“显仁梦神”

图10 龙美术馆藏《瑞应图》第十二场景“脱袍见梦”局部及高宗的梦境内容

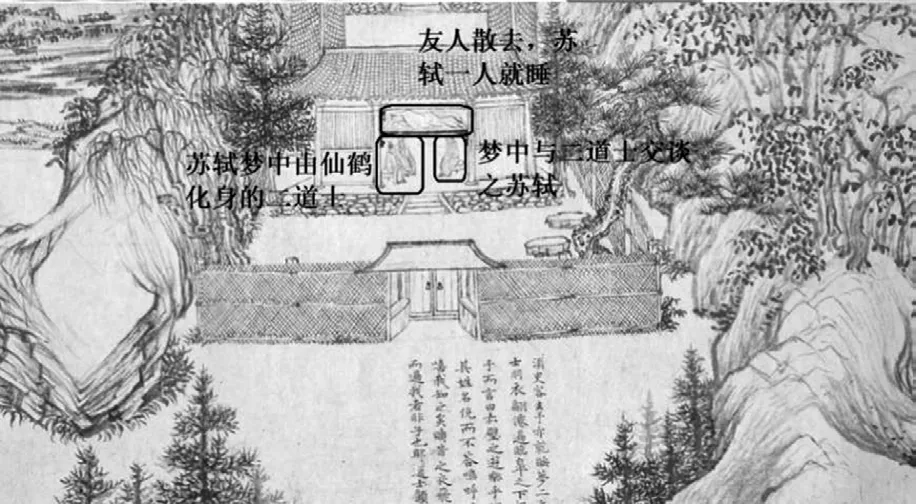

图11 (北宋)乔仲常,《后赤壁赋图》中的“苏轼梦二道士”,纸本墨笔,30.48x566.42cm,美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆藏(The Nelson-Arkins Museum of Art)

但并非所有宋人都如此直白地表现梦境,在宋代乔仲常《后赤壁赋图》中梦境就有更为含蓄而诗意的表现。最后一幕苏轼梦二道士的场景中,画面没有明确地将梦境与现实分割,而是将苏轼入睡与苏轼梦见与二道士交谈的场景并置在同一画面中,融为一体。

2.将神人与凡人表现为类形同境

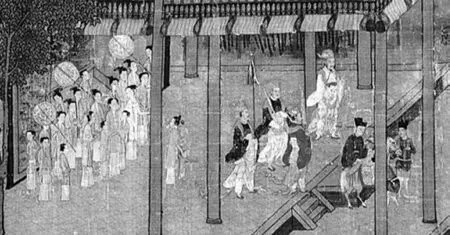

《中兴瑞应图》表现瑞应场景的融虚入实的第二种手法就是将神人直接放置于凡人所处的空间中,并将神人的外形描绘得与凡人极其接近。涉及的场景为第五幕“四圣佑护”与第六幕“磁州谒庙”。

第五幕“四圣佑护”赞文中说四圣身形很大,执枪㦸或持弓箭。图像中的四圣位于高宗与送行宫女之间,四人的身形比画面中的高宗及宫女都要高大许多。四圣的服装类似于宫廷里的礼服形制,头戴青色幞头,分别穿黑色、红色、淡黄色大袖圆领袍,下穿裙,里穿大口裤系缚裤。腰间系扎红色大带。前有绶带垂下,两肩披有攀帛。攀帛是塑造神仙形象经常运用的部件,也出现在敦煌壁画中的飞仙与《洛神赋图》中仙人身上。红色上衣的人物腰间带抱肚,上系革带,是武职人员的典型服装部件,或是突显神仙的护卫职能。

图12 《中兴瑞应图》第五幕“四圣佑护”中的“四圣”

图13 《中兴瑞应图》第六幕“磁州谒庙”中的神人

图14 (宋)佚名《仙女乘鸾图》,绢本设色,25.3x526.2cm,北京故宫博物院藏

第六幕“磁州谒庙”中神人以实体显灵,与画面中人在同一时空。画中的神人是站在桥上头戴青巾、气宇非凡的老人,其形象类似普通文人,服饰接近士人着装,穿交领大袖衫,领袖下摆有青色缘饰,腰间系黑色帛带。

两幕表现神人的方式有两大特点:一是将神人的外表勾勒得与凡人类似。四圣在身形大小和衣装上和凡人少有区别,第六幕中的青衣老人从外形来看与普通文人一样,对故事情节不了解的观者很难看出神人与凡人的差别。在宋代的其它画作中,同时存在用类人形象和非人形象表现神人的两种情况。类人形象的神仙如北宋乔仲常《后赤壁赋图》中的仙鹤化成的道士形象就是普遍文人形象,又如北京故宫藏《仙女乘鸾图》中的女神外形类似凡人女性,仅在服饰的飘逸上显出神仙的模样。非人形象如北京故宫甲本南宋《洛神赋图》中的风神,便是明显的异兽模样。二是将神人直接放置入凡人活动的画面中,不设定云纹、烟雾、光环等幻境体现神人的特殊性,也不划分界限和区隔将神人与凡人区分开。

神人与凡人的类形同境,无疑加强了神人显灵的视觉真实感,是《中兴瑞应图》“瑞应”效果视觉化的重要手段。神人以凡人之形显灵帮助高宗,不易察觉但却如有神助,既增强了传奇的效果,又防止了神仙本不应被人所见的逻辑漏洞,表明了高宗的天命所归,突出了瑞应的主题。

图15 北京故宫甲本《洛神赋图》中的风神为兽首人身,模样与凡人不同

图16 《中兴瑞应图》第一幕“诞育金光”

3.看似日常的场景局部加入神异

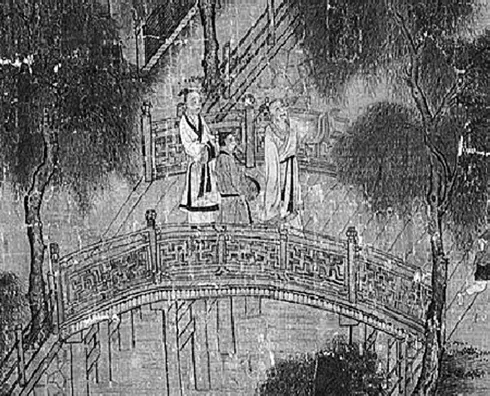

《中兴瑞应图》图像表现融虚入实的第三种手法便是在看似日常的场景局部加入“神异”,①“虽当强敌之鸱张,一闻神异,皆代为佑护!”这里的神异是指有通常情况下不可能发生且具有一定的祥瑞征兆意义的事件。代表性的有第一幕“诞育金光”、第九幕“射中台榜”。

第一幕“诞育金光”描绘了长桥池荷水亭中围站一众宫女,室内地上有一赤色浴盆,盆中水似乎放着金光,旁有一黑色木桶,一侍女怀抱红色襁褓裹着的婴儿,宫殿之前的池塘里是满池的荷叶与荷花。画中唯一与祥瑞意象有关的便是似乎闪耀着金光的浴盆,若观者对故事不熟悉或没有先阅读赞语,便可能会误认为这是普通的诞生之景。

第九幕“射中台榜”画面中央是一座很高的台榭,站在人群最前的白衣人为高宗,他手持弓箭,一众箭手侍卫站在其身后,远处榭楼三支箭正中匾额“飞仙台“三字。这一场景中的异象只出现在台榭匾额中正中“飞”“仙”“台”的三字上,其余高宗及其随从射箭的场景都无不合理之处。从理性推断,三箭分别射中三字的概率应该极低,既显示高宗了的超群射箭能力,也表现出神异之象。

综上所述,《中兴瑞应图》在表现这些异象吉兆时,并没有将其处理得违背视觉常理,没有使用云雾等特殊符号,而是将其设置在普通场景中,融虚入实,用较为平实的手法进行视觉呈现,保持人物与事件的和谐,使得观众误以为在亲历真实发生的事件。这样的视觉处理手法,是试图将有虚构和夸张成分的瑞应故事描绘成“视觉的真实”,使得《中兴瑞应图》的观者在视觉上重构历史,并完成对高宗非凡天子身份的认同。

图17 《中兴瑞应图》第九幕“射中台榜”

三、瑞应表达的整体策略与政治工具

综上所述,可以总结出《中兴瑞应图》图文在瑞应表达上的整体虚实策略为:

第一,将个人经历的虚与历史事件的实融合。图文对高宗生平及事件的记载是回忆式的,并非当下的,方便在事后进行因果逻辑推理及联系,为事件的祥瑞意义阐释的虚拟部分留下了足够空间。整幅画以宋高宗个人生平事迹为依托,将帝王具有祥瑞性质的个人的经历、梦境、回忆与真实发生的重大历史事件结合,将具有纪念性及象征意义的个人记忆嵌入到宏观历史进程中。

第二,将虚实结合的故事文本融入画面的视觉真实中。采用图文结合的手法,赞文与图像并置在画面中。赞文先行,在图像无法全方位地展示祥瑞意图时,用赞文交代事件背景对图像进行解释说明,用赞词表达祥瑞的思想及意识形态。

第三,图文的整体真实感与局部的神异结合。一方面赞文中记载的事件都与真实历史事件契合,只是事件的局部加入祥瑞成分或祥瑞的阐释。另一方面,画面虽然在局部使用了“梦”“神”“异”,但在画面上尽量弱化神人与神迹带来的视觉异常,强调它们与画面其它部分的融合之处,突出视觉的生活化、真实感,使观众相信这些梦境、神人、神迹是真实存在过的。

第四,将徽宗朝具有普适性象征意义的祥瑞细化为融合私人记忆及历史事件的特殊祥瑞。徽宗朝的动植物表现的是客观对象,不与帝王个人经历直接结合,是间接象征帝王的统治盛世。但《中兴瑞应图》图文瑞应围绕着人展开,以主角为人,以具体的事件为载体,而不是客观的、外在的天象、物象。卷首曹勋赞文提到的“上天灵应,皆前代所未见。”强调了高宗朝瑞应的独特之处,与两宋交界之际特殊的政治形势及高宗独特的个人经历结合在一起,因此具有特殊性及唯一性。

《中兴瑞应图》表达瑞应的虚实策略之下包含了“受命之符”与“神道设教”两大政治瑞应的工具。“受命之符”借用皇位继承的正统性可依靠重要符命来证明这一理念。主要体现在最后一幕高宗被授予兵马大元帅,除了被授兵权之意,更有被授帝位之意。高宗的谥号为圣神武文宪孝皇帝,光宗绍熙二年加谥为“受命中兴全功至德圣神武文昭仁宪孝皇帝”,可见受命二字在高宗一生政治生涯中的重要性。①《三朝北盟会编》卷九十曰 “自古帝王之兴,必有受命之符。……大王奉使陛辞之日,皇帝赐排方玉带……被受大元帅建府之命,有赐袍异梦。” “有窜逸自房寨归者,传太上皇帝圣语:康王可便即皇帝位。又衣裹蜡封方二寸许,亲笔二字曰 “即真”。益昭天命之符,二圣相授之至意。” 根据记载可知,高宗受到了徽宗和钦宗二圣的授意,徽宗的授意为 “即真”的裹蜡封方玉带,钦宗的授意为兵马大元帅蜡诏。《中兴小历》卷1也印证了这种二圣都受命有符的说法:“靖康元年闰十一月己酉,上与幕府从容语曰:夜来梦皇帝脱所御袍踢吾,吾解旧衣而服所踢,此何祥也?……上初开府,服排方玉带,语伯彦等曰:“吾陛辞日,皇帝踢以宠行,吾逊辞久之,皇帝曰:肤昔在东宫,太上解此带踢脱。卿宜收取。不得已拜赐。”《建炎以来系年要录》卷四记载 “靖康二年四月初,宗室赵子裕曰:国家之制,素无亲王在外者。主上特付大王以元帅之权,此殆天意。”钦宗赐予的兵马大元帅之符,成为高宗政治生涯的重要转折,是高宗获取兵权、壮大军事力量的重要保障。

“神道设教”,即把天道之理变为神化的理教,以此来教化民众。即强调“兹唯天意,夫岂人谋”,证明自己的继位实属“天意”。“神道设教”体现在将历史上发生的偶然事件神化为天助之事来彰显高宗的特殊之处,如第四幕“金营出使”中的驻留磁州说成是崔府君劝留。“射中白兔”一幕中将白兔“兔色之异、命中之的”两事与瑞应相联系。“神道设教”与徽宗朝的瑞祥象征比,瑞应的指向更直接,力度也更大。

四、政治诉求催生瑞应表达新方式

《中兴瑞应图》直接的政治诉求在卷首曹勋的赞语点出:“圣旨询闻,特命宣谕四方臣民。所以见天命有德,感化人心,遂日靖四方,邦以永宁。虽当强敌之鸱张,一闻神异,皆代为佑护!”赞语提供了三点重要信息:一是瑞应图图文的观看和接受对象并非帝王及其近臣,而是四方的臣民;二是提到了其瑞应的方式是通过展示天命有德,以感化人心。三是神异提供了护佑,阻挡强敌的侵入。四是瑞应的目的是希望平定四方,不再有战乱,百姓可以太平度日。

那么,促使《中兴瑞应图》图文的瑞应新方式的是高宗的哪些隐性而深层次的政治诉求呢?

根据前文研究可知曹勋的赞文创作于乾道七年十月(1171)至淳熙元年(1174)之间,②此说法也得到虞云国的认同:“《图赞》必完稿在乾道七年(1171)十月曹勋提举皇城司后至淳熙元年(1174)九月曹勋去世前的三年间,定其完成乾道九年前后应是合理的。” 虞云国:《南渡君臣——宋高宗及其时代》,上海:上海人民出版社,2019年,第288页。此时高宗做太上皇已有约十年。③高宗在位36年,做太上皇共26年。绍兴三十一年 (1161),金人无视“绍兴和约”再次发动南侵,虽然南侵最终失败,但朝廷上下主战的呼声高涨,高宗六月二十日下诏曰退位,诏书①朕宅帝位三十有六载,荷天之灵,宗庙之福,边事寝宁,国威益振,惟祖宗传绪之重,兢兢焉俱不克任,忧勤万机,弗这暇逸。思欲释去重负,以介寿藏,蔽自肤心,亚决大计。皇太子奋贤圣仁孝,闻于天下,周知世故,久系民心。其从东宫,付以社攫,惟天所相,非肤敢私。皇太子可即皇帝位。肤称太上皇帝,退处德寿宫,皇后称太上皇后。一应军国事,并听嗣君处分。肤以淡泊为心,颐神养志,岂不乐哉……中说自己禅让是为了颐神养志,但他却在退位后一直对孝宗有着实际的政权控制。高宗在太上皇时期已经脱离了政权的威胁和建功立业的需求,但仍要重现其在登基之前的神迹,《中兴瑞应图》的虚实瑞应策略反映了高宗在太上皇期间的三大政治上的诉求:

第一,通过《中兴瑞应图》图文展示的“天命有德”对帝位合法性进行再次确认。《中兴瑞应图》展示帝位合法性通过两个方面,一是“显仁梦神”“四圣护佑”“磁州谒庙”表现的高宗受到上天庇佑。二是“脱袍见梦”展示了其政治权力来自于合法的钦宗授权。由于不是太子,也没有徽宗、钦宗的正式授权,帝位合法性一直是高宗帝王生涯始终面临的一大问题。太上皇期间制作的《中兴瑞应图》对帝位合法性的再提,不再涉及帝位的威胁问题,而是对其政治合法性的重申和强调。

第二,通过《中兴瑞应图》中个人经历与历史时间的虚实编织完成对“中兴圣主”的形象的自我重塑。“中兴”一词在高宗朝多次出现,高宗曾语:“中兴只有天命。光武以数千破邑寻百万,岂人力所能乎!朕在宫中,声色之奉未尝经心,知识静坐内省,求所以合天意者。”秦桧回应:“陛下圣德,畏天如此,中兴可必也。”[16]高宗强调的“中兴”一方面来自天命,另一方面也来自身多年的辛勤耕耘。因此在《中兴瑞应图》中除了对“天命所归”的强调外,也突出高宗个人的能力与德行,如第三幕的“骑射举囊”突出了赵构出色的骑射能力。“追师退舍”暗示了高宗得到了广泛的群众拥护。《中兴瑞应图》将帝王的能力、德行、个人经历与“上天昭示”的祥瑞场景融合在一起,完成了对高宗“中兴圣主”形象的塑造。

第三,通过退位后制作《中兴瑞应图》赞文与图像暗示自己仍在延续的政治权力。孝宗继位后的次年(1163)便开展隆兴北伐,虽失败后无奈妥协之下又签订了“隆兴和议”,但可见孝宗对高宗时期的主和政策并非完全拥护。“孝宗初年, 规恢之志甚锐, 而卒不得逞者, 非特当时谋臣猛将凋丧略尽,财屈兵弱未可展布, 亦以徳寿圣志主于安静, 不思违也。”[17]故高宗在太上皇期间一项重要的政治任务便是维护自己的政治权威性,宣扬其开创的“绍兴体制”的合理性。

图18 南宋孝宗乾道七年,《南宋中兴圣德颂碑》,重庆三峡博物馆藏

那么,《中兴瑞应图》所发挥的政治效力究竟如何呢?《中兴瑞应图》图文中开创的话语体系迅速地被后代统治者所接受。立于孝宗乾道七年(1171)四月的孝宗纪念歌颂高宗的重庆三峡博物馆藏《南宋中兴圣德颂石碑》的颂文就在多处沿用了曹勋赞文的说法:“光尧寿圣宪天体道太上皇帝,以圣神文武之资,受天眷命,光启中兴,迨功成三纪,思欲颐神冲粹,与天地并其长久,乃睿谟默运,断自宸衷,亲以洪图,授之主器。……”[2]274同时,《中兴瑞应图》虚实交织的赞文及图像出现在南宋后期及后世的官修史、野史、笔记、民间传说、杂剧小说等,衍生出了诸如“泥马渡康王”等的更多传说。其各种版本的图像现存有7个版本之多,在历史上流传的数量更多。可见高宗的“中兴”故事将官方意识形态与士人精英意识、民间通俗舆论资源进行了良好的整合,在后世得到了较为广泛的传播,从中可见图像之于观念的建构效力。

结语

本文认为虚实交织是《中兴瑞应图》文本与图像在瑞应表达方式上区别于前代祥瑞图像的核心特征。文章从文本来源、图像表现两个方面分析《中兴瑞应图》的瑞应表达特点。其文本来源有公域事件整体偏实、私域记忆整体偏虚的特征。在图像表现上为了达到融虚入实主要采用了三种手法:用云纹符号将梦境与现实并置,将神人与凡人表现的类形同境,看似日常的场景局部加入祥瑞异象。其图文在瑞应表达上的虚实策略为:将个人经历的虚与历史事件的实融合;将虚实结合的故事文本融入画面的视觉真实中;图文的整体真实感与局部的神异结合;将徽宗朝具有普适性象征意义的祥瑞细化为融合私人记忆及历史事件的特殊祥瑞。瑞应表达的虚实策略借用了“受命之符”与“神道设教”两大政治瑞应的工具。这种瑞应表达新方式的产生与高宗在太上皇期间的三大政治诉求——帝位合法性、“中兴圣主”形象的自我重塑、退位后延续自身的政治权力有关。

综上所述,徽宗朝祥瑞画是具有纪实性质与写实特征的动植物祥瑞画,而《中兴瑞应图》则是文图都呈现虚实交织特征的人物祥瑞画。《中兴瑞应图》既有纪实的性质,也具有一定的想象力甚至戏剧效果。借助当时发生的种种重大政治事件,融虚入实,使其表达瑞应方式及瑞应效果都显得与前代不同:将帝王的个人生平经历及记忆与所谓“上天昭示”的祥瑞场景融合在一起,将真实发生的历史事件与个人梦境及回忆结合,将本该是视觉奇观的场景表现得十分平常,将偶然发生的事件阐释为必然的天命所归。通过不断的联想和回忆,让历史记忆与当下的现实经验结合,使得包括孝宗在内的观者相信图像中表现的与赞文中记录及颂扬的一切是真实存在且天命所归的。

因此,《中兴瑞应图》即以宋高宗个人生平事迹的“实”为依托,在文本加工及图像表现中加入托梦、神人、神迹等“虚”的部分,将具有纪念性及象征意义的个人记忆嵌入到宏观历史进程中,用重构记忆与历史的方式完成了政治形象的重塑,是高宗晚年一项确认自我、阐释自我、想象自我、重塑自我的视觉政治工程。其最终目的是将高宗个人化的生平经历与德运正统进行关联,在看似日常实则超越日常的历史进程中,强化大众的政治认同感,实现政治文化的延续和再生产,这也是从虚与实角度讨论《中兴瑞应图》图文瑞应表达新方式的意义之所在。