中国当代着色雕塑中的绘画性表达

朱智伟

在人类浩瀚的历史长河中,先人不断探索色彩与艺术的关系。我国古代进入色彩观趋于成熟的先秦时期后,将“五色”与“五行”联系在一起,即色彩本源之色与自然界中万物本源属性的五种元素相配;美国著名学者鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)在《色彩论》中说:“色彩能有力地表达感情。……红色被认为是令人激动的,因为它使我们想到火、血和革命的涵义。绿色唤起对自然的爽快的想法,而蓝色则像水那样清凉”。从古至今,人类都在理论基础上不断尝试通过色彩来引起观众的共鸣与情感的延伸。“色彩”悄无声息的描绘了时代的痕迹,激活了人对于过去的记忆,更是给了后人重新审视时代艺术变迁的机会。现当代艺术中,给雕塑作品上色已经成为雕塑创作时非常重要的表现手法,让艺术家的思想情感表达有了新的方向。

当代着色雕塑散发着迷人的气息,使观众流连忘返、念念不忘,她一改传统雕塑厚重、庄严、质朴的基本格调,有时华丽、有时绚烂、有时震撼——这是艺术家对雕塑表面充满想象的绘画性表达带来的一种丰富而深度的面貌。这一类雕塑不同于传统雕塑和材质密不可分的关系,通过后期着色让雕塑焕发了更加宽泛和多样的魅力。

着色雕塑古已有之,如希腊雕塑、中世纪教堂彩绘木刻、中国的兵马俑、泥胎寺庙雕塑等等。这些作品着色的目的总体来说还是为了还原和接近他们心目中的宗教形象、神话人物,出于一种还原对象固有色的精神,或是在长期的表达过程中在一些特定对象和主题上形成了固定的色彩应用规范,如圣母的服装使用蓝色,佛教造像中敷金等。这和当代雕塑家的着色作品还是有着不同的出发点,本文着重讨论当代着色雕塑中的“绘画性”,广义地说,就是绘画的表现形式。学者段炼曾这样定义绘画性:“所谓绘画性,不仅仅是指具象的造型,而主要指作品的制作特性对人的综合感受和思维能力的启发,指艺术客体的制约性和欣赏主体的观赏性两点。”[1]

当代着色雕塑,从杰夫·昆斯的酷炫的波普雕塑到澳大利亚雕塑家让·穆克的震撼直指人心的超级写实雕塑……给艺术界带来了很大的影响,他们的作品中无不充斥着一种“自我满足”与“自我陶醉”的情感。不仅如此,这些作品更是颠覆了当时观众对于“艺术与美”的标准与定义。与此同时,国内也涌现了一大批非常出色的中青年雕塑家的着色雕塑作品。这些着色雕塑作品在风格和气质上,多多少少和现代主义的各种流派有着一定的渊源和关系,虽然有时候艺术家本人可能未必有明确的目的性,但是最终的呈现还是能追寻到前代雕塑风格、流派的影子,可能是单一的也可能是多元的。下面我把中国现当代这一类型雕塑进行了梳理。

一、极简主义类型

这一类雕塑作品有着极简主义的美学特点,在表面处理手法上放弃真实模拟自然,以一种强烈的非自然的、极简的方式存在。陈文令最著名的作品《红色记忆》系列,夸张诙谐,具有很强的造型功底,但表面着色都运用了强烈、饱和、炫目的红色烤漆效果,不仅为作品带来了强烈的爆发力,还能从中体味到色彩带来的地域、社会、文化特征,使得雕塑获得了除形象气质所带来的联想之外的一种精神的力量。“一千个读者心中有一千个哈姆雷特”。这是陈文令颇为自豪的一点,“我的艺术密码如果这么简单的话,那中国早就有一大堆陈文令了。我的个案是不可替代的,这点我很任性,也很自信。”陈文令的作品让我联想到法国艺术家克莱因的一系列“克莱因蓝”作品,“表达这种感觉,不用解释,也无需语言,就能让心灵感知——我相信,这就是引导我画单色画的感觉”,这样的蓝给人或崇高、或纯净之联想。作品《人文山水系列》(图1)里,用饱满的原色暗示了人文传统面临着某种现代的现实处境,和几何形状的不锈钢材质形成强烈的反差和对比,给人从生理至内心都带来的巨大的冲击。

图1 人文山水系列

二、波普、卡通类型

单一着色雕塑的另一种类型是波普和卡通类型雕塑。如张占占的小熊系列(图2)。这里的红色,没有了张扬和凝重,反而给人一种浓厚而忧郁的气质。他的雕塑小熊来自于他的绘画作品,其描绘了森林当中精灵般的小动物、穿着红色紧身衣看不出性别的忧郁的人和蓝衣小丑,画面弥漫着梦幻般的色彩。纯粹而浓郁的原色让画中的精灵不仅不违和,反而有了一种不食人间烟火、超凡脱俗的外在。因为作者是雕塑专业出身,所以他把他的绘画作品转换成雕塑的形式来呈现,更加的出效。他的作品现在走红,可能会让上了年纪的艺术家难以理解,这样作品既不能体现学院的功力、又没有高深的寓意,但这似乎就是艺术家想表达的东西:轻松、时尚和无所谓的态度,是不是契合了这一代人的人生观和价值观?

图2 小熊系列

于凡是我非常喜欢的一个艺术家,他较早在创作中运用烤漆着色这种表达方式。作品中的对象基本来源于生活或是艺术经典及文学、政治形象中的原型,着色方式也是多色平涂,他不管是对形体的处理还是对着色的处理都极其克制和收敛。他作品里最有意思的地方就是:感觉好像是话不多,但是其实又都说了,在技术上没有什么特别炫耀的地方,但又是下足了功夫。《上学的雨果》(图3)应该是作者上小学时的儿子,就仿佛是邻居家的男娃,戴着红领巾、背着双肩包,拎着有米奇图案的小纸袋,刚刚放学回家。这件作品对于着色的处理,让雕塑从展台上走了下来,没有了传统雕塑里的庄严和凝重,增加了现实感。作者对颜色色相的处理相当考究,虽然纯度较高,但是一点也不艳丽,在冷暖关系以及明度的处理都和谐微妙,特别是色块的边缘,如果放大以后,可以看出来边缘似乎是被滤镜柔化过一样,有了一种深度和厚度感,所以他的作品会给人非常耐看的感受。

图3 上学的于果

三、现实主义类型

这一类着色雕塑,大多题材来自于我们亲身经历的无数的生活场景,面对他,我们似乎可以隐身其中,在现实或非现实中流连。柳青的作品就非常有代表性。作者自己的一次讲座当中提到“现实的颜色”,在他的作品当中,色彩是还原现实的一个最为重要的手段。柳青的作品都是取材于公共汽车上、菜市场、地铁车站等等这些市民生活最常见的地方,他对这些场景尺度、背景、道具都处理的和现实场景一样,力图把观众代入进去。《成果》(图4)这件作品里面,买菜的大姐丰盈的体态、善良的笑容,会给观众似曾相识的体验,雕塑表面色彩的处理,花花绿绿的蔬菜,老的、嫩的、水灵灵的还是粗粝的变化栩栩如生,极其逼真。当然作品里面对人物形象特点、细节塑造等等雕塑语言的驾驭功力非凡,在此不过多描述,作者对颜色的处理还原了真实,营造了一个似乎是实实在在存在的空间。“我希望以我的作品为观者提供一个关注社会、认识社会和反思社会的窗口”,柳青曾说过,“通过这个窗口,我们看到的不仅仅是物,是他人,同时也是自己。”现实生活的五味杂陈、喜怒哀乐给观众带来的反思,这个就是作品的现实性以及超越现实的意义。李占洋的作品也是这一类型,不过他的作品有时候来自于现实,有时候也来自于文学作品,风格更具幽默和讽刺意味,这里就不一一列举了。

图4 成果

四、绘画性再表达类型

前面的四类表面着色雕塑作品,总体来说是运用一些风格、主义的着色方式配合雕塑,形成一个完美、无懈可击的整体面貌,达到其艺术目的。在这个单元我提到的艺术家,我认为表面着色已经超越了雕塑的表达,运用了绘画表现的深度与力度,其绘画性超越了形体本身带来的震撼,使其具有独立的生命。这样的分类也许不太合理和成熟,但却是我个人的体会。

向京在她的一个访谈里面曾经提到过,她视这个着色的过程仿佛是在唤醒雕塑,雕塑不管是在泥塑还是在翻制部分,都是灰蒙蒙没有生气的,而后期的打磨和着色仿佛是一点点地把雕塑唤醒,赋予雕塑了灵气。她的早期雕塑着色方式表面笔触浓重、颜色厚重,人物的表情夸张、强烈,还有一些综合材料的运用。《兔子不属于博伊斯》这件作品仿佛是一幅乡镇小青年的缩影,厚重斑驳没有调和的纯色,发青的面容和眉弓鼻翼渗出血色,把一个生涩窘迫的女青年塑造的惟妙惟肖。《异境——这个世界会好吗》(图5)这个时期,雕塑表面肌理细腻了很多,不过依然可以看到细腻的表面蕴含了色彩的冷暖变化以及水性颜料流淌的肌理,和雕塑刀痕等丰富的细节相互形成的一种很耐人寻味的效果,对马儿眼神微妙的刻画,有一种国画里面重工的意味,那种哀怨和忧伤看着观众好像这不是一匹马儿,而是一个怨妇。《一江春水向东流》这件作品里面对表面色彩的运用是非常的有创意,并且有强烈的心理暗示。忧郁的女童身着雅致的裙装默默的沉浸在自己的世界当中,后面执伞的应该是她的母亲,虽然是实实在在的存在,但是因为和船体都是白色,仿佛在暗示着什么,是一种关爱的缺失还是想要表达此时的女童正在沉浸在自己的幻想世界当中?漂浮在水中的黑色瓶子好像也在暗示着什么……色彩的运用赋予了作品很多思绪的空间。

图5 异境——这个世界会好吗

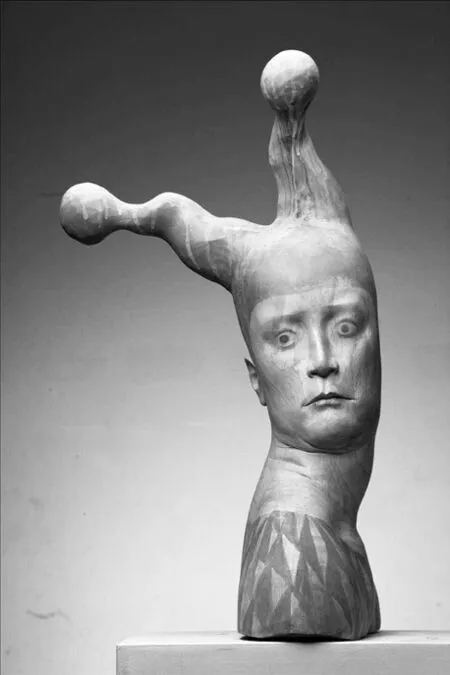

李展研究生毕业创作的一组系列木雕人物作品,造型特点和着色方式非常独特。他好像刻意弱化了形体关系,把细节变化让位于表面着色,使其更具有创作性和风格性。他的这组作品里面有很多名人,贾科梅蒂、毕加索等,虽然我们没有见过本人,但是依然会觉得非常的神似,这得益于作者对形的敏锐感受和极具创意的色彩和线条的运用,这些都来自于绘画表现的重要元素。作品《小丑》(图6)眼睛和发际线及衣领边缘,几乎是顺畅平面,舍弃了体积的起伏转折,形象的表现完全依赖线条和颜色去表现,这使得人物特点鲜明,表情、情绪非常饱满,作品也会因此显得有张有弛,酣畅淋漓。作品《黄昏》里头发、眼眶和上衣领都罩上一层淡淡的橘色,颜色在这里似乎和真实的固有色没什么太大关系,有点像是在黄昏的角落里面一个暖调子的呈现,衣服从上面的橘色到到底部的浅蓝色的渐变晕染又有水墨的意味在里面。作品《暴君》,所有毛发的处理也非常的有趣,这个蓝色依然和固有色没什么关系,在蓝色调子里面,颜色被分解成紫色、钴蓝、绿色、白色等等,这也是印象派处理颜色的方式,作者在这个系列里面对色彩及线条的运用轻松自如,有一种童趣的把玩心态在里面,作品也是使人过目不忘。

图6 小丑

我在搜集资料的时候发现了罗中立的雕塑作品,他把他的绘画转换成了雕塑,立体造型部分不知道是不是本人亲力亲为,但是作品的面貌给人以焕然一新的感觉,有着夸张的造型和浓烈的野兽主义格调。

刘政的《仲夏夜之梦》(图7),这件作品因为色彩分解的着色方式使得作品显得别具一格。让雕塑作品弥漫了轻盈、慵懒的意味,这也是特别的着色方式赋予这件作品的。可以想象一下,如果用传统的青铜效果或者木雕效果,那么作品应该是完全的另一种感觉。

图7 仲夏夜之梦

五、超级写实类型及其他

曹辉的作品表达的是一种想象中的真实,作品对形象、结构塑造极其到位的情况下,表面的着色也是细腻入微的,感觉能看到皮肤下面扩展的毛细血管,特别是对肌肉、脂肪表达得淋漓尽致,给观者的生理和心理都带来了强大的冲击。《剥皮羊皮系列》(图8),作者善于运用一些概念的置换,比如说人物和动物的嫁接、直接暴露的内脏和肌肉、有机体与物的混合等等,通过超级写实的手段,让这些反差背后所带来的思考更加的震撼。

图8 剥皮羊系列

当代雕塑的着色作品之丰富,还有不少风格没有囊括其中,比如装饰风格的运用、抽象表现主义风格的运用、一些视错觉反差的运用等等。这足以说明着色雕塑绘画性表达在当代雕塑中的重要地位。

结语

瑞士画家约翰内斯·伊顿(JogannesItten)说过:“物质和色彩真实具有一种能产生不真实颤动的力量,正是这种力量使得艺术家能够有机会去表现无法表达的效果。”传统雕塑由于媒介的限制,在表现力上有一定的制约,古典雕塑往往特别注重动态和构图来传达人物的内心世界,过于细腻的表现比如表情、眼神也基本上会一带而过,更多的道具与场景的表现也是点到为止。而当代着色雕塑用绘画在视觉表达中实在的、虚幻的无限表现力,给雕塑风格拓宽了维度与深度,给当代雕塑的表现力、震撼力、感染力带来了无限的拓展。

雕塑与绘画一直以来好像是一对冤家,有时对立,有时亲密;历史上谁高谁低的争论也屡见不鲜,随着现当代艺术的发展,雕塑受益于绘画带来了新的突破,毕加索开创的立体主义对形式和材料的运用给雕塑带来了深远的影响,德加用蜡和综合材料表现人体也开创了现成品的先河;雕塑艺术要取得实质的进步才能发展,就要从绘画艺术的变革中获得灵感,受到启发。在未来,更是会有大批的当代画家融入到雕塑的变革中进行雕塑创作,进行绘画与雕塑的融合、新形式的探索与研究,学科边界的模糊不可阻挡地成为艺术发展的趋势。

笔者在创作系列雕塑《粉色系列》,运用了微妙、朦胧的粉色系,给作品以典雅、肃穆的氛围,同时作品名称也用颜色来命名,暗示对少女青春以及生命活力的颂扬。