凤凰树下故事多

◎ 文 | 黄克瑶 沈洋 编辑 |王芳丽

2020年与2021年之交,一场规模宏大的移民搬迁在白鹤滩水电站库区进行,川滇两省十余万移民搬离老宅,搬进新家园。

金沙江畔,伴随着大规模移民搬迁,美好的生活在开启,感人的故事在发生。

黄传虎:赶上发展好时候

黄传虎一家 摄影/卢忠灿

清晨六时许,家住白鹤滩库区花棚子移民安置点的黄传虎,已经开始忙碌。

出门之前,他浏览了一下短视频平台,看到有关白鹤滩水电站的介绍,忍不住评论:“真是了不起。”对于白鹤滩水电站,黄传虎总有着别样情怀,这些年的生活变迁,都与它密切相关。

“20世纪90年代,就是在家里种种地,农闲时出门打打工,只能维持基本生计。”回忆起从前的生活,黄传虎感慨万千。

转机出现在2000年以后。“白鹤滩水电站要开始修建,修桥铺路的人也陆续到来,葫芦口镇开始热闹起来。”白鹤滩水电站的修建,让葫芦口镇得以快速发展。黄传虎抓住机遇,在镇上建了房子,很快租了出去。

“葫芦口成了交通要道,来往白鹤滩的人都要经过这里,货运物流餐饮都比较好做,我们的生活也慢慢好起来了。”

如今,从老宅搬入移民新房,生活又向前迈进一大步。黄传虎的身份也从宁南县华弹镇大兴村一组移民组长变成花棚子移民安置点第二生产队队长,刚毕业的大儿子应聘上了政府移民专干。按照黄传虎的话说,“是赶上了好时候”。

赶上好时候的,还有从村里来到县里读书的小儿子黄晨。

2015年8月,白鹤滩水电站迁建的移民学校三峡白鹤滩学校成立,开始招生。“政府和三峡集团共同投资新建三峡白鹤滩学校。取名如此,也是为了纪念伟大工程。”校长钟华瑶说道。

第一次来到三峡白鹤滩学校报名入学时,黄晨感触颇深:“校园大、环境漂亮。”在这所学校,与黄晨一样有着移民身份的孩子有1455个,占据学生总人数的一半多。

“2019年9月开始,三峡集团在学校专门开设了励志教学班,从2021年开始,把学校纳入三峡领航计划,每年给我们拨付经费,帮助实现了县内优质教育资源的最大化均衡。”钟华瑶说道。

佘冈燕:特色美食谋发展

孩子们守着玉米粑粑上锅 摄影/赵若伊

剪掉玉米叶尖尖,拼接好几片碎叶,托在手中,迅速舀上一大勺发酵好的米浆,放入蒸笼里,再用小木块支撑,防止浆液流出。如此重复,满满当当一笼30个,上锅蒸20多分钟,热气腾腾的玉米粑粑就出笼了。

下午4点,家住云南省巧家县七里移民安置区的佘冈燕,正在承租的门面里张罗,来来往往已有好几波住户开始上门买粑粑。

玉米粑粑也叫包谷粑,在西南地区颇为流行,是一种传统的云南小吃,质地松软,材料纯粹,仅用大米、玉米、糖就可以制作,但要做得平整圆润,好看又好吃,也是一门手艺。

“玉米叶比较软,把浆装进叶子里,不是谁都能装好,还是需要技术的。”谈起玉米粑粑,佘冈燕满是自豪,做这个已经两三年了,泡米、磨浆、发酵、装叶、蒸粑粑……整个流程,佘冈燕已经熟能生巧。

“在我们这边,做玉米粑粑是个特色。我家在本地也算小有名气,顾客都喜欢买我家的。搬到新家,这个手艺也不能断。”佘冈燕乐呵呵地说。

“这次泡了90斤米,预计今天可以做700个。明天早上拿去市场批发卖,也能卖出去1000多块钱,纯利润能有几百块。”最多的时候,阿燕一天做了1000多个玉米粑粑。

因为有着良好口碑,阿燕从不愁自己的销路。她不仅有稳定的顾客源,还掌握了市场的需求规律。“这个跟季节、天气有关,天气凉快一点,腊月和正月就卖得好,还有端午等节假日销量也不错。外地回老家的、来巧家旅游的人都会买,还有买来送人的。”

搬新家、谋出路,余冈燕早有打算。

“老房子在巧家县白鹤镇七里村1队,以前就在家里做粑粑,其实很早就有开店做生意的想法,搬了新房这里人流量大,也正好有机会。”对于移民搬迁生活,佘冈燕心满意足。

廖青:移民搬迁带来好商机

回巧家开店的廖青夫妇 摄影/赵若伊

“开家具店的想法,是回来探亲时萌发的。搬新家、装修新房、购买家具的移民多,我就想,是不是也回来试试。”

廖青,常年在江苏无锡做家具生意,春节后,把店铺开回了云南巧家,如今已经营业3个多月。

家具店,开在巧家县七里移民安置区。沙发、床衣柜、茶几、厅柜……125平方米的店铺里摆放着各类家具。“空间有限,无法摆太多货,就进点儿样品,给顾客看看质量。如果顾客不喜欢店内款式,就再看看图册,优选后配送。”谈及运营方式,廖青头头是道。

这是她从事家具生意的第10个年头,也是她离乡的第10年。自从去了江苏,就扎根在了江苏,嫁到了江苏,店开在了江苏。“如果没有移民搬迁,就没有机会回老家来看一看,也不会想着在巧家开店。”廖青坦言。

巧家县近几年的变化发展,让廖青十分感慨。“我们这代人,见证了巧家县非常重要的历史变迁,挺自豪。电站建设带动地方发展,交通便利太多了。以前在巧家老家,除了种地,没有什么出路。”

到底在巧家开店可不可行,廖青深思熟虑。“江苏的生意其实是比较难做,因为市场已经饱和,想要把东西推销出去,什么都要做到别人前面,但是这里刚开始发展,人们的需求多样,市场机会也多。”

安置区内,家具店、电器店、瓷砖店……早已进驻,廖青面临的竞争压力不小。“大家都看到了移民搬迁里暗藏的商机。各凭各的本事吧,我以后还要继续把店面做大。”廖青又在心里盘算开了。

搬进新家园,憧憬新未来,一幅白鹤滩移民生活的美丽长卷,正在金沙江两岸徐徐展开。

绘图/启止设计

宋号巧:新娘子的“新岗位”

宋号巧(右一)和同事在小区引导移民群众爱护小区环境卫生。摄影/黄克瑶

2020年12月,巧家县移民大搬迁之前,中寨乡一位24岁的姑娘与白鹤滩镇七里村一位移民小伙子举办了婚礼。姑娘叫宋号巧,漂亮、热情、懂事。

几天后,七里村移民全部搬进北门移民安置区。北门移民安置区是巧家县的一张“名片”。称它为“区”,是因为它大。北门安置区是巧家县“一城三镇”8个移民集中安置区中体量最大的,规划总建筑用地1691.7亩,分6个地块,共建设移民安置房81栋5891套,安置来自白鹤滩镇北门社区、花园社区、七里社区、可福村、鱼坝村移民共4860户13326人。

开春过后,金沙江干热河谷气候炎热,移民搬迁安置工作也热上加热。在许多地方,都能感受到白鹤滩移民朝着新生活奔跑的节奏。

“公公去世得早,婆婆把儿子拉扯大很不容易。老房子是三间土房,搬迁后我们住进了100平方米的楼房。”宋号巧说,新婚后,一家人是在老屋里过的春节。正月初十,全家就开开心心地搬进了新楼房。

结婚前,宋号巧和未婚夫在昆明一家广告公司打工,看到家乡热火朝天的移民工程建设,看到移民区翻天覆地的变化,两口子决定回乡,离家人近一点,开启新生活。搬完家,新娘子宋号巧就在移民社区物业公司找到了工作。

大规模移民搬迁进城,一夜之间从农民变市民,群众在生活上有很多地方需要适应。为了帮助移民适应新环境,宋号巧每天的工作就是教老人坐电梯,帮迷路老人找到家门,教移民群众到指定地方倒垃圾……

为了帮助移民适应新生活,安置区建筑承包商成立了物业公司,负责客服、保洁、保安和工程等工作。为了优先移民就业,100多名移民走上了物业管理岗位。

“2月28日北门安置区的搬迁都结束了,81栋房子住进来900多户。群众反映的问题需要及时解决,他们一刻也离不开我们。”看得出来,宋号巧很喜欢她的新岗位。

言学良:多向发展的“斜杠”移民

言学良(中)和父母在新房中 摄影/黄克瑶

家住白鹤滩水电站云南库区巧家县北门移民安置点的言学良,早早地就跟父母开始忙碌。他们新开张不久的小卖部生意火爆。一大早,买水的,买纸的,还有来来往往好几拨顾客就坐在屋里和言学良一家聊着天。

实际上,开小卖部这个念头,早在摇号分房的时候就已经萌发。“这套一楼的房子,125平方米,不管住哪一栋,都要经过我这里。原来本打算出租给别人经商,但一想到这么好的地段,我要自己干!”说话间,言学良有几分兴奋。

抱着试一试的心态,言学良按照每天货物的销量、需求,从批发市场批发酒水纸巾饮品等生活必需品。如今,每天小卖部门前的住户、装修人员、保洁员等各类人群络绎不绝。

“现在一天下来,能卖2000多块,也有两三百元的利润,还是相当可观的!”谈及以后的打算,“肯定想把生意做大嘛,但是现在还是想先做好便民利民的服务,现在来我这里照顾生意的都还是老街坊邻居,同一个村里的人都搬在这里,走到哪里都是熟悉的人。”接了一个订单电话,言学良接着说,“跟我住同一个地块的住户,给我打电话说需要什么,我都是直接送货上门,不要配送费”。

这边言学良和记者聊着天,那边言学良的父母热情张罗着生意,给顾客买单。言学良告诉记者,父亲腿脚不便,母亲年纪大了,但他们也闲不住。“我上班的时候,他们就看看店,只要他们有事做,还是比较开心的!”

在小卖部清点了一阵,言学良又要奔赴他的另一个工作地。实际上,入户水电安装才是他的主业。从事这一行业已经六七年,对于房建装修相当了解,对于自家的房子质量更是赞不绝口,“我们这个移民安置房的主体结构是没话说,整体质量完全没问题”。如今,新住户陆续搬入,装修工作迎来高峰,言学良的一技之长正好也派上用场。

邓永春:有机会还要种葡萄

邓永春在她的葡萄地里 摄影/王先员

邓永春是巧家县金塘镇双河社区委员,也是个老党员,原住双河社区田坝村民小组。

2020年10月,邓永春卖完了自家葡萄园里的葡萄,虽然收入有十多万元,她却高兴不起来。因为2021年3月白鹤滩水电站就要开始清库蓄水了。

往年,卖完葡萄的她要抓紧修枝、除草、松地、施肥,有干不完的活计。这一下子就没事干了,感觉心里空落落的,自己辛苦经营了多年的葡萄,就这么与它们断了?

“原来我租了片地,种的是无核水晶。因为种葡萄,我成了村里的创业代表,还成了市人大代表。”提起过去的经历,邓永春非常得意。双河社区田坝村民小组属于白鹤滩水电站全淹没区,邓永春家的老房子和她的葡萄园也全部在库区,她家年前搬进安置区新家过的春节。不过,住进新家后,她没有闲下来,到处打听土地流转的事情,还是考虑继续把葡萄产业发展下去,她不想就这样与她的葡萄断了缘分。

“我们搬上去以后,我还是想把这个产业发展下去,毕竟我经营了10多年葡萄,但是租地有点困难,我希望政府帮我把土地流转过来,以后继续把这个产业发展下去。”说话的时候,邓永春眼睛里充满了希望。

对于现在的新家,邓永春也很满意。她家选了一套150平方米的房子,土地和房屋的赔偿款有26万元,150平方米的房子按照1392元每平方米,总价22.6万多,三峡集团补偿给她的土地款还余3万元。而且他们家属于生产安置补偿,每人每月还另外补偿397元,一家三口每月就有一千多元的补贴。

“我现在在社区工作,每月领1800元。家里有三口人,我女儿去年7月参加工作,在东川人民医院。老父亲78岁了,自己住在城里。”

“长远看,搬过来好。”这是邓永春反复说的一句话,也代表了更多移民的愿景。情感上虽然舍不得,但从发展前景和居住环境等各方面,大家都明白以后会越来越好。

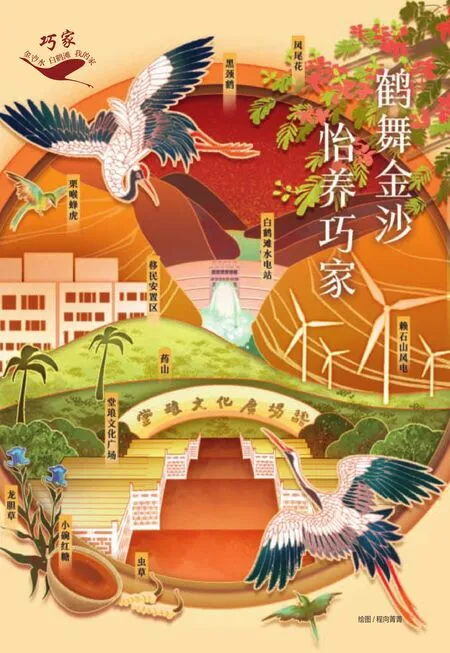

绘图/程向菁菁

胡家禄:我们赶上了好时代

胡家禄全家在旧宅合照 摄影/卢忠灿

胡家禄的新家在巧家县城边上的天生梁子安置点,一栋栋17层高的大厦整齐排列,宽阔整洁的滨江大道从安置点下方穿过。整个安置点布局合理、环境优美、交通便捷。

胡家禄显得非常开心,说:“搬到城里的梦想,没想到这么容易就实现了!小区环境好,离县城又近,我特别满意。”胡家禄笑着说,唯一不满足的是,自己抽签选房的时候没抽到能三面看到金沙江的“江景房”。

胡家禄回忆说,人生第一次听到建设白鹤滩水电站的消息,还是他上初中的时候。那时候,他们一家人生活在交通闭塞的金沙江边,不知道水电站是什么样子,只知道大人们都在期盼。

想到自己的生活与如此宏伟的国家重大工程建设融为一体,胡家禄说:“这种感觉很奇妙,很自豪的!”

胡家禄的爱人巧姐天生乐观,对移民搬迁显得很急切,收拾行李干脆利落。她是从四川嫁过来的,娘家就在巧家县城对面的宁南县华弹镇,中间隔着一条金沙江。

巧姐勤劳吃苦,踏实敢干,炒得一手好菜,老胡对这个儿媳妇赞不绝口。2020年10月,考虑到搬迁后的生活,巧姐提前和家人商量,在巧家县老城区农贸市场租了一间小店面,取名“巧儿小吃”,独自经营。她说:“搬迁后,每个月领长效补偿费,让我们有了基本生活保障。自己开个小店,虽然累一点,也算是一份工作,可以改善家里经济。”

巧姐对未来生活十分乐观。虽然饭馆才开业几个月,但已经有了一批熟客。每天晚上回家,她都会跟家人分享当天的收获,她喜欢自己这份工作。“只要踏踏实实干,未来的日子一定会更好!”巧姐信心满满地说。

老胡也筹划着让大儿子在小区下面租一间门面,从事卖猪肉的老本行。“我们赶上了好时代,赶上了党的好政策,可以安心做生意。巧家人的生活每天都离不开肉呢,小儿子现在就干得不错,每年有十多万元的净收入。”老胡说。

万兴全:传承小碗红糖

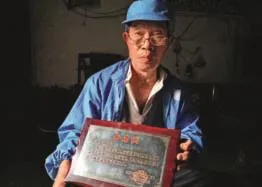

老糖匠万兴全展示市级非遗传承人命名状 摄影/闫科任

万兴全今年74岁,原住巧家县白鹤滩镇鱼坝村一组,是巧家小碗红糖的省级非物质文化传承人。

因为白鹤滩水电站的建设,万兴全举家搬迁到县城北门安置小区,尽管住上了高楼,儿女都分到了新房,过上了城里人的好日子,但老万一直心心念念的,还是他的榨糖小作坊和传习基地。老万一直挂在嘴边的一句话就是:“虽然地被水淹了,但榨糖的技术,还得一代一代传承下去。”

万兴全的爷爷、父亲都是糖匠,堂兄万兴方也是糖匠。1958年他父亲开始在糖坊榨糖,当时,只有七八岁的万兴全就对榨糖技术产生了浓厚的兴趣,他老爱去摸父亲榨糖的家什,每天放了学就去糖坊玩。父亲见他感兴趣,就决定要好好培养他做糖匠。

1974年10月,榨糖技术日益精湛的万兴全,进入到巧家营税务所从事红糖税收工作,为了让群众做出好颜色的红糖出来增加收入,他常常亲自指导生产队的社员榨糖。“就连我们巧家县对面的四川宁南县,都要请我过去指导,他们的糖一直做不好,我在宁南还收了七八个徒弟。后来,红糖税取消了,我又担任巧家县鱼坝村一组小组长十多年,并从2008年任鱼坝村一小组书记到今天。”

说到自己的手艺,万兴全像是着了魔一样,有说不完的话,似乎在他的记忆里,满脑子全是红糖。

作为一位省级非物质文化遗产传承人,万兴全对于红糖的技艺精益求精。他说:“制作红糖,要把握好几大关键。最为关键的是办灶,要有技术。当时,我堂兄万兴方给我说,要学会吹水,糖匠好学难放灰,榨匠好学难敲尖,包包匠倒好耍,遇斗绵糖又难吹。”

巧家搞红糖竞赛时,曾多次邀请万兴全当评委。说到评价红糖的好坏,老万给出了“看、闻、听、摸”四个字的标准。所谓看,是看甘蔗吃不吃石灰,吃的量的大小。所谓闻,就是闻糖的味道正不正。所谓听,就是大火头听熬制过程中的声音。所谓摸,就是把红糖拿到脸上摸,会硌得脸疼,就说明不是好糖,不滑刷。

榨了一辈子糖的万兴全,如今面临的最大难题却是,他种植了一辈子的甘蔗地,马上就将没入水底。就连他的住房,尤其是他一手建造起来的榨糖小作坊,都将因为白鹤滩水电站的建设,在下闸蓄水后被永久淹没。

“尽管搬迁了,以后种植甘蔗的土地少了,我还是要把榨糖这门手艺传承下去,在上级的支持下,我在红线外搞了个传习所,我要教他们年轻人,要打破传统的传内不传外,传男不传女的旧思想。坚持做好糖,做良心糖,做卫生糖,做无杂质的糖,做消费者满意的糖。”

冷却中的小碗红糖 摄影/闫科任

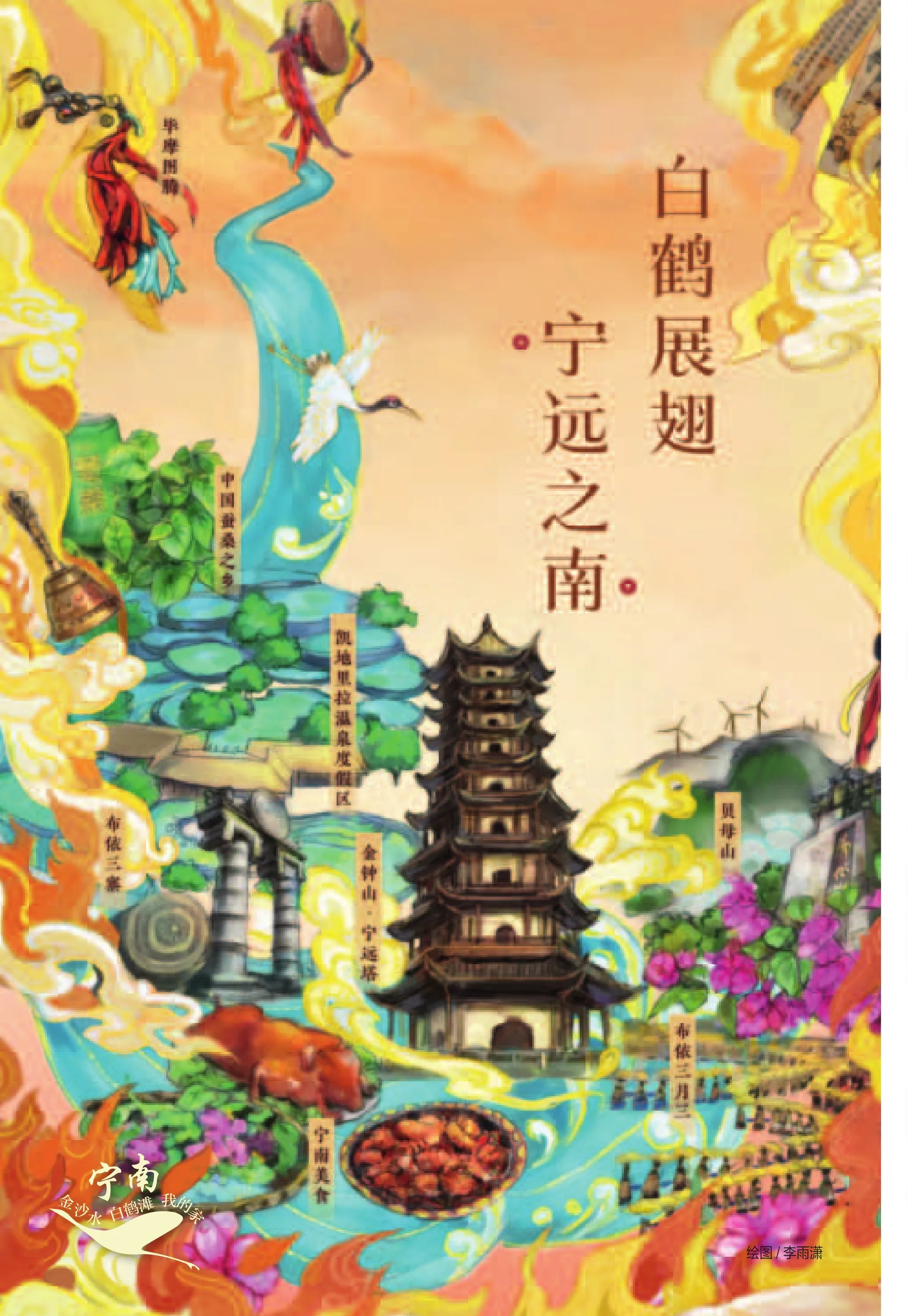

绘图/李雨潇