低碳城市试点政策对绿色技术创新效率的影响研究*

——基于创新价值链视角的实证检验

胡求光 马劲韬

一、引言

中国正在进入新发展阶段,绿色与创新是推动经济由高速增长向高质量发展转型、实现经济社会与生态文明协同发展的重要动力,绿色发展与创新驱动的有机结合是促进新旧发展动能转换的关键。党和政府历来重视绿色创新发展,在推进低碳化治理、引导绿色技术创新等方面进行了积极的改革和探索,以寻求生态与经济共赢驱动城市创新发展为核心的低碳城市试点政策便是其中的一个重要举措。低碳城市试点工作于2010年正式启动,经过数年的发展,共有6个省份、80个城市以及1个地区被纳入试点范围,基本实现局部试点向全局推广的转变。各试点政府高度重视低碳发展的规划,基于资源禀赋、产业结构、发展阶段等客观因素出台了一系列政策,强调推动绿色技术创新以优化产业结构、减少环境污染、提高资源配置效率,进而促进城市绿色低碳发展。在此背景下,本文对低碳城市试点政策的实施绩效进行探讨,基于创新价值链的视角分析试点政策对绿色技术创新效率的影响,以进一步夯实低碳城市建设的成果,拓展绿色发展路径。

学界围绕低碳城市的相关研究主要分为两个方向:一是聚焦于城市的低碳属性,探讨低碳城市的建设模式、政策设计、评估体系等;二是对低碳城市试点政策的绩效进行评价分析。部分学者通过构建多维度的指标体系衡量低碳城市的发展概况,但更多学者则将低碳试点视作外生政策冲击,通过合成控制法,或基于双重差分法评价政策的实施效果,认为低碳城市试点的推进有利于降低碳排放、减少能源消耗、优化产业结构、促进绿色增长。如宋弘等指出低碳城市建设在减少企业排污、推动工业产业结构升级方面发挥了重要作用,有效降低了城市空气污染;①宋弘、孙雅洁、陈登科:《政府空气污染治理效应评估——来自中国“低碳城市”建设的经验研究》,《管理世界》2019年第6期,第95—108、195页。张华发现试点政策有助于减少电力消耗、提升技术创新水平,显著降低了碳排放量;②张华:《低碳城市试点政策能够降低碳排放吗? ——来自准自然实验的证据》,《经济管理》2020年第6期,第25—41页。佘硕和韦东明等围绕绿色经济增长效应展开探讨,指出城市低碳治理通过促进绿色技术创新、推动产业升级等途径,推动试点城市绿色全要素生产率水平提高。③佘硕、王巧、张阿城:《技术创新、产业结构与城市绿色全要素生产率——基于国家低碳城市试点的影响渠道检验》,《经济与管理研究》2020年第8期,第44—61页;韦东明、顾乃华:《城市低碳治理与绿色经济增长——基于低碳城市试点政策的准自然实验》,《当代经济科学》2021年第4期,第90—103页。同时,亦有部分研究聚焦于绿色技术创新,从企业层面的微观视角进一步分析试点政策的绩效,如徐佳等以上市公司的绿色专利数据衡量创新水平,明确低碳城市建设对企业绿色技术创新的促进作用。④徐佳、崔静波:《低碳城市和企业绿色技术创新》,《中国工业经济》2020年第12期,第178—196页。现有研究从多角度对低碳城市试点政策的理论内涵、发展路径、实施效用等进行探讨,较为详实地分析了试点政策对绿色技术创新的影响机理,但往往局限于绿色科技的研发,仅考虑绿色专利申请量、授权量等数据,而绿色技术创新实际包括创新资源投入、创新知识凝结、创新成果转化等多个环节,需要企业研发机构、高校科研院所等创新主体将产生的创意转化为具体的绿色科研成果,依托企业技术人员等将成果运用到生产领域,形成新产品、新工艺,并通过生产企业、推广机构等将绿色创新产品推向市场,实现经济和社会效益。因此,基于创新价值链视角,深入挖掘绿色技术创新过程的内部结构和运行机制,分阶段探讨低碳城市建设对绿色技术创新效率的影响很有必要。

低碳城市试点政策对绿色技术创新效率的影响研究属于环境规制如何影响绿色技术创新这一类议题。虽然样本和测度方式等存在客观差异,但国内外研究依然可以被归纳为三类观点: (1)环境规制抑制绿色技术创新效率。部分研究指出,环境规制提高了企业的生产成本,导致其经营绩效下降;⑤Zhao X., Sun B., “The Influence of Chinese Environmental Regulation on Corporation Innovation and Competitiveness”, Journal of Cleaner Production, 112 (20), 2016, pp.1528-1536.研发领域的投资被挤占,开展创新活动的积极性受到打击;⑥Chintrakarn P., “Environmental Regulation and U.S. States’ Technical Inefficiency”, Econ Letters, 100(3), 2008, pp. 363-365.而且由于环境规制的“逐底竞争”和“非完全执行”,企业可能会选择迁移到环境管制相对宽松的区域,造成技术的外溢和污染的转移,形成“污染避难所”效应,进一步抑制绿色技术创新效率的提升。⑦郭进:《环境规制对绿色技术创新的影响——“波特效应”的中国证据》,《财贸经济》2019年第3期,第147—160页。(2)环境规制促进绿色技术创新效率。合理的环境规制水平会使“创新补偿效应”大于“遵循成本效应”,企业将倾向于进行技术创新,提高绿色技术创新效率以实现利益最大化。⑧Frondel M., Horbach J., Rennings K., “End-of-Pipe or Cleaner Production? An Empirical Comparison of Environmental Innovation Decisions across OCED Countries”, Business Strategy and the Environment, 16 (8), 2004, pp.571-584.(3)环境规制对绿色技术创新效率的影响存在不确定性。不少研究指出两者间存在非线性关系,环境规制对绿色技术创新效率的影响可能呈U型动态特征。⑨蒋伏心、王竹君、白俊红:《环境规制对技术创新影响的双重效应——基于江苏制造业动态面板数据的实证研究》,《中国工业经济》2013年第7期,第44—55页。但亦有研究基于不同地区、层面的数据,发现环境规制与绿色技术创新效率呈倒U型变化趋势。①董会忠、刘鹏振:《创新价值链视角下环境规制对技术创新效率的影响——以黄河流域为例》,《科技进步与对策》2021年第16期,第37—45页。此外,不同的环境规制工具对绿色技术创新效率的影响也存在较大差异,市场型规制工具和命令型规制工具的促进作用孰强孰弱也尚未有统一结论。②叶琴、曾刚、戴劭勍、王丰龙:《不同环境规制工具对中国节能减排技术创新的影响——基于285个地级市面板数据》,《中国人口·资源与环境》2018年第2期,第115—122页。已有研究基于不同产业和地区视角,对“波特假说”和古典经济学理论进行了详细的论证,但从价值链角度出发,考察环境规制对绿色技术创新效率不同阶段影响的研究相对较少,且主要集中于省级层面的数据,缺乏地市级层面的细分样本研究。

本文主要创新在于: (1)基于创新价值链视角,利用地级市面板数据探讨低碳城市试点政策对两阶段绿色技术创新效率的影响,分析绿色技术创新过程的内部结构和运行机制,为评估低碳城市试点政策效果提供了新的研究视角。 (2)在基准分析的基础上,进一步检验区域异质性、科教异质性和规模异质性对低碳城市试点政策实施效果的影响,探究试点政策的精准施策方向,促进试点政策的落实和推广。

二、影响分析与研究假设

低碳城市试点政策作为城市层面的环境规制具有弱激励性和弱约束性的特点:一方面,试点政策与经济领域的类似实践存在较大差异,被列入低碳城市试点名单的地方政府并未获得财政支持和政策倾斜,地方官员政绩竞争力也不会因此提高,但地方政府的政治合法性能得到提升;③庄贵阳:《中国低碳城市试点的政策设计逻辑》,《中国人口·资源与环境》2020年第3期,第19—28页。另一方面,中央政府也未施加自上而下的强约束机制,没有制定绩效和项目评审标准,试点城市的地方政府拥有较强的自主权,可以依据地区发展阶段、产业结构等客观条件探索本地区的绿色发展模式,逐步落实低碳工作。在弱激励和弱约束的政策背景下,本文基于创新价值链视角,探讨低碳城市试点政策对绿色技术创新效率的影响。

低碳城市试点政策旨在探索经济和环境的共赢之路,聚焦于如何推进绿色低碳的消费模式,发展清洁高效的生产方式,形成绿色低碳循环的产业体系以实现“碳达峰、碳中和”的发展目标,考虑到企业在科研领域开展的符合绿色低碳理念的生产技术创新是推进政策落实的关键,试点地区的政府将基于经济现状、产业优势等特点采用不同类型的政策工具推动绿色技术创新效率的提高:一方面,政府将在排放标准、生产技术等方面提出明确要求,制定强制性的市场准则以督促企业提高绿色技术创新效率,④王红梅:《中国环境规制政策工具的比较与选择——基于贝叶斯模型平均(BMA)方法的实证研究》,《中国人口·资源与环境》2016年第9期,第132—138页。实现清洁生产;另一方面,政府将通过环保税、环境补贴、排放交易等市场手段将环境资源转变为生产要素,增加企业污染排放的成本和节能减排的收益,实现环境污染的内部化,⑤Bergquist A., Söderholm K., Kinneryd H., et al., “Command-and-Control Revisited: Environmental Compliance and Technological Change in Swedish industry 1970—1990”, Ecological Economics, 85(1), 2013, pp.6-19.同时扶持创新型企业,降低绿色技术创新成本,促使企业提高绿色技术创新效率。基于以上分析,本文提出假设1。

假设1:低碳城市试点政策有助于绿色技术创新效率的提高。

技术创新是涉及创新要素投入、创新成果产出以及成果经济转化等多阶段的价值链传递过程,⑥余泳泽、刘大勇:《创新价值链视角下的我国区域创新效率提升路径研究》,《科研管理》2014年第5期,第27—37页。本文基于Hansen的创新价值链理论,⑦Hansen M., Birkinshaw J., “The Innovation Value Chain”, Harvard Business Review, 85(6), 2007, pp.121-130, p.142.参考董会忠⑧董会忠、刘鹏振:《创新价值链视角下环境规制对技术创新效率的影响——以黄河流域为例》,《科技进步与对策》2021年第16期,第37—45页。、赵路⑨赵路、高红贵、肖权:《环境规制对绿色技术创新效率影响的实证》,《统计与决策》2021年第3期,第125—129页。、庞瑞芝⑩庞瑞芝、杨慧、白雪洁:《转型时期中国大中型工业企业技术创新绩效研究——基于1997~2005年工业企业数据的实证考察》,《产业经济研究》2009年第2期,第63—69页。等学者的研究,将绿色技术创新过程分为绿色科技研发和绿色成果转化两个相互关联的子过程,分阶段探讨低碳城市试点政策对绿色技术创新效率的影响。如图1所示,在科技研发阶段,通过投入研发资金、科研人员等初始资源,生成绿色发明专利等科研成果,而这些成果将作为中间产品,在成果转化阶段通过市场机制形成生产力,产生经济效益和环境效益。低碳城市试点政策对绿色技术创新效率的影响被分解为试点政策对绿色科技研发效率和绿色成果转化效率的影响,有助于对绿色技术创新活动的内部结构和作用机理进行解剖麻雀似的深度解析。考虑到绿色技术开发阶段和绿色成果转化阶段反映能力的不同、衡量指标的差异,本文提出假设2。

图1 创新价值链视角下绿色技术创新过程

假设2:低碳城市试点政策对两个不同阶段绿色技术创新效率的影响存在异质性。

各地级市在地理位置、科教水平、城市规模等方面的异质性较为突出,这将对各试点地区政府的行政工作效率、资源配置能力、环境规制绩效等产生影响。在地理位置方面,不同区域城市的基础设施水平、政务营商环境、人才供给状况等往往存在较大差异。一般认为,相较于中西部城市,东部城市在低碳技术积累、创新人才集聚、社会网络构建等方面表现出更明显的优势,①王巧、佘硕:《城市异质性视角下中国低碳试点政策的绿色增长效应评估》,《软科学》2020年第9期,第1—8页。能综合利用不同类型的环境规制推动清洁生产技术的革新,试点政策可能更有助于提高东部城市的绿色技术创新效率。在科教水平方面,囿于有限高等教育资源的约束,各地级市的科教水平参差不齐,高等院校推动科技活动、培养创新人才的能力存在明显差异。在科学研究不断深入细化的背景下,科教水平高的城市在科技研发、成果应用方面往往具备更加明显的优势,更能把握科技前沿,实现产学研的深度融合,故低碳城市建设对高科教水平城市绿色技术创新效率的促进作用更明显。在城市规模方面,相较于中小城市,大城市的市场需求多样、公共设施完善、科研基础扎实、金融服务优质,对创新人才、高新企业往往有更强的吸引力,在推进试点工作时,能更高效地配置大量资源以促进企业进行绿色技术创新,实现低碳发展,低碳试点政策对大城市绿色技术创新效率的促进作用可能更强。基于上述分析,本文提出假设3。

假设3:低碳城市试点政策对绿色技术创新效率的影响存在城市的异质性。

三、研究设计

(一)指标选择

1.被解释变量

本文参考董会忠、赵路等学者的研究②董会忠、刘鹏振:《创新价值链视角下环境规制对技术创新效率的影响——以黄河流域为例》,《科技进步与对策》2021年第16期;赵路、高红贵、肖权:《环境规制对绿色技术创新效率影响的实证》,《统计与决策》2021年第3期,第37—45页。,利用SBM-DEA模型分别测算绿色科技研发和绿色成果转化两阶段的效率值作为被解释变量,两阶段的投入产出指标如下所示:

(1)初始投入:科技研发阶段的初始投入包括人力资本和研发资金两方面,考虑到规模以下企业研发较少,选取规模以上工业企业R&D人员来衡量研发人力投入,以规模以上工业企业R&D资本存量反映研发资金投入,R&D资本存量通过永续盘存法测算。

(2)中间产出与投入:本文将各地级市绿色专利申请总量作为绿色科技研发阶段的产出指标和绿色成果转化阶段的投入指标。

(3)最终产出:在成果转化阶段,为充分反映绿色科研成果向现实生产力转化所形成的经济、生态效益,本文选择绿色全要素生产率和新产品销售收入作为产出指标。其中,绿色全要素生产率的测算参考逯进、邓楚雄等学者的研究,①逯进、李婷婷:《产业结构升级、技术创新与绿色全要素生产率——基于异质性视角的研究》,《中国人口科学》2021年第4期,第86—97、128页;邓楚雄、赵浩、谢炳庚、李忠武、李科:《土地资源错配对中国城市工业绿色全要素生产率的影响》,《地理学报》2021年第8期,第1865—1881页。即通过加入非期望产出的SBM模型测算绿色全要素生产率,并将此结果代入传统SBM模型中评估绿色技术创新效率,新产品销售收入利用工业产品出厂价格指数折算为2005年不变价格水平。

2.解释变量

本文根据城市是否被列入低碳城市试点名单设置政策分组的虚拟变量,依据试点名单发布时间设置时间分组的虚拟变量,两者的交互项作为本文核心解释变量。由于试点工作的推进以城市为主,本文将低碳省区的地级市设为低碳城市。此外,考虑到政策的滞后性以及各批试点城市名单的发布时间,本文将2010年、2013年和2017年作为试点政策的时间节点。②中华人民共和国国家发展和改革委员会于2010年7月启动低碳省区和城市试点工作,并于2012年12月、2017年1月进一步扩大试点范围,考虑到第二批试点城市名单发布时间接近年底,故本文将三批低碳城市试点政策实施时间分别定义为2010年、2013年和2017年。

3.控制变量

本文的控制变量包括: (1)经济发展(pergdp)。城市经济发展水平越高,市场规模越大,技术、人才、资金等创新要素越集聚,企业进行绿色技术创新的能力和动力也越强,本文选取人均GDP衡量城市的经济发展水平。为消除物价变动影响,利用2005年为基期的GDP平减指数进行处理。 (2)金融发展(fina)。金融的有序发展将推动资源的合理配置,保障研发资金的持续增长以实现企业创新能力的稳步提升,本文以年末金融机构存贷款余额占GDP的比重表征城市金融发展水平。 (3)外资利用(fdi)。外资的有效利用在推进技术升级、缓解资金压力等方面发挥了重要作用,本文以实际使用外资占GDP的比重反映外资利用情况。 (4)产业结构(ais)。产业结构需要不断调整以适应社会经济的迅速发展,合理的产业结构有助于绿色技术创新效率的提升,本文用第三产业总值与第二产业总值的比值评估城市产业结构水平。 (5)人力资本 (hr)。拥有熟练劳动技能、丰富知识储备的高素质劳动力是企业开展科研创新活动的重要保障,本文以每十万人在校大学生数衡量城市人力资本水平。 (6)信息化水平(internal)。科研创新的蓬勃开展有赖于高水平的信息化建设,通过畅通交流渠道、促进知识共享,实现国内外广泛的合作交流,推动创新效率的提高,本文以互联网宽带接入用户数表示信息化水平。 (7)政府扶持(gov)。政府在科研、教育领域的财政支出将推动基础研究发展、创新人才培育,进而促进企业绿色技术创新效率的提高,本文以地方财政科学技术和教育支出占一般公共预算支出的比重衡量地方政府科教扶持力度。

(二)数据说明

考虑到数据的可得性、准确性及相对完整性,本文选取225个地级及以上城市2005—2019年的面板数据来评估低碳城市试点政策对绿色技术创新效率的影响。其中,各市规模以上工业企业的R&D人员、R&D内部经费支出和新产品销售收入数据来自各省市的统计年鉴和统计公报,各市绿色专利申请总量通过查询国家专利产权局相关数据获得,绿色全要素生产率的测算数据以及经济发展水平、金融发展水平等控制变量数据来源于《中国城市统计年鉴》,缺失值通过插值法进行填补。

(三)模型构建

本文将低碳城市试点政策作为准自然实验,通过多期DID模型探究低碳城市试点政策对绿色技术创新效率的影响,其中低碳试点地区为实验组,未试点地区为对照组,同时以政策出台的年份为时间节点,量化评估试点政策的净效用,构建模型如式(1) (2)所示:

四、实证分析

(一)基准回归分析

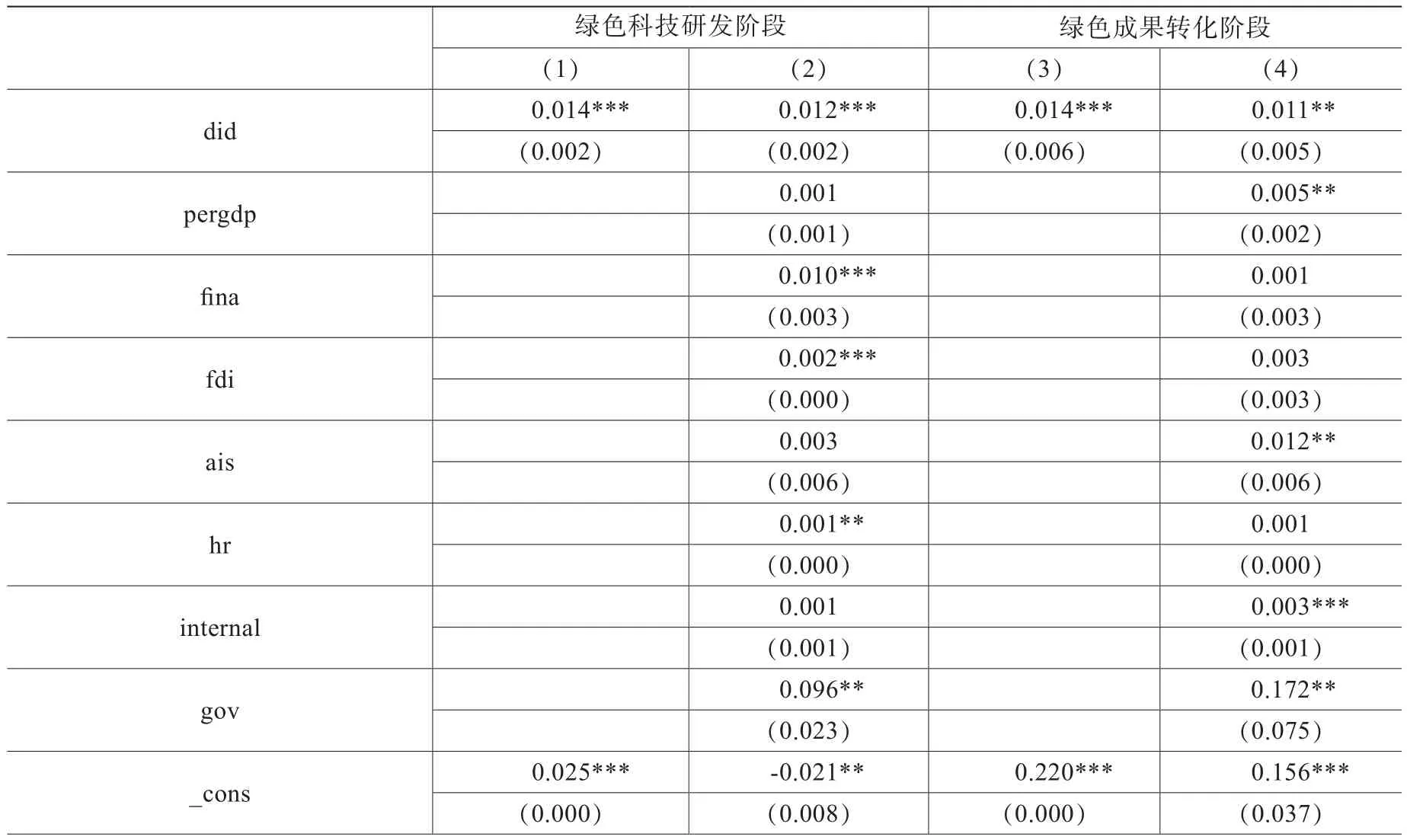

根据基准模型,本节量化分析低碳城市试点政策的出台对两阶段绿色技术创新效率的影响,具体结果如表1所示,其中第(1) (2)列分析试点政策在科技研发阶段的效用,第(3) (4)列则聚焦于成果转化阶段。第(1) (3)列为未纳入控制变量的回归结果,核心解释变量did的系数均在1%的水平下正向显著,在引入控制变量的第(2) (4)列中,did的估计系数仍显著为正,说明低碳城市试点政策有效地促进了绿色科技研发阶段和绿色成果转化阶段绿色技术创新效率的提高,假设1得到证实。各试点城市为实现绿色发展目标,将强化环境政策力度,在排污标准、税收管制、绿色补贴等方面出台一系列政策,以提高能源利用效率,促进产业低碳转型。在此背景下,企业生存门槛明显提高,尤其是工业企业,为避免被市场淘汰或向外迁移,将更加重视绿色技术的研发和应用。企业在充分考虑研发能力和经济效益等方面的基础上,将积极自主研发或引进绿色技术,着力推动绿色科研成果向实际生产力的转化,使地区绿色技术创新效率得到显著提升。此外,试点城市将更加注重引进具有较高绿色技术水平和绿色创新水平的产业或企业,在直接提高绿色技术创新效率的同时,通过技术溢出效应和竞争强化效应,间接推动现有产业和企业的绿色技术创新。在控制变量方面,金融发展(fina)、外资利用(fdi)、人力资本(hr)、政府扶持(gov)对绿色科技研发效率的影响显著为正,说明推动金融发展、加强外资利用、提高人力资本、增加政府科技和教育支出将促进绿色科技研发效率的提升。经济发展(pergdp)、产业结构(ais)、信息化水平(internal)以及政府扶持(gov)在成果转化阶段的估计系数正向显著,表明提高地区经济发展水平、推动产业结构高度化、加快信息化建设以及加大政府科教扶持力度有助于提高绿色成果转化效率。

表1 基准回归结果

注:括号内为标准差; *、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著,下同。

(二)稳健性检验

1.平行趋势检验

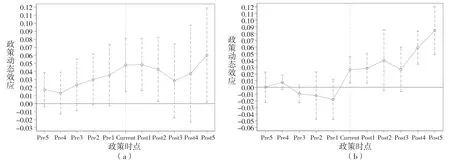

上述部分初步分析了低碳城市试点政策对绿色技术创新效率的促进作用,考虑到满足平行趋势假设是运用多期DID的重要前提,本文通过事件分析法进一步检验,检验结果如图2(a)(b)所示,其中图2(a)为绿色科技研发效率的平行趋势检验,图2(b)为绿色成果转化效率的平行趋势检验,本文以政策实施前的第6年为基准组,纵轴为政策动态效应,即估计系数βk,横轴为政策时点。

从图2(a)可知,在低碳城市试点政策实施之前,βk不具有统计显著性,这表明实验组和控制组的绿色科技研发效率在试点政策实施前不存在显著差异,符合平行趋势的假设前提;在政策实施后,除了第3年和第4年,βk均正向显著,表明低碳城市试点政策的实施有助于提高绿色科技研发效率。根据图2(b)可知,在试点政策实施前,βk不显著,说明实验组和控制组的绿色成果转化效率在政策实施前无显著性差异,满足平行趋势假设;在试点政策实施后,βk均为正并且在当年及第1、4、5年具有统计显著性,反映低碳城市试点政策对提高绿色成果转化效率的正向效应。

图2 平行趋势检验

2.PSM-DID 检验

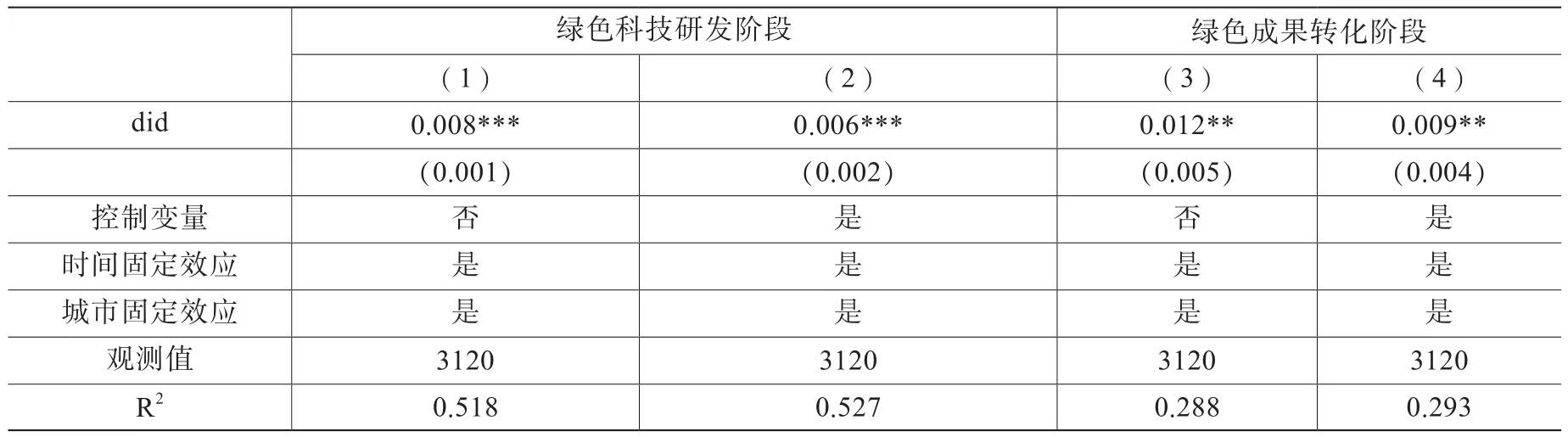

多重差分法可能存在“选择性偏差”,即非随机性选择低碳试点城市导致结论出现偏差,因此本文进一步采取倾向得分匹配法进行稳健性检验,根据表2的平衡性检验结果,近邻匹配后大多数协变量的标准化偏差在5%以下,并且不拒绝实验组与控制组不存在系统性偏差的原假设,在此基础上进行多期双重差分估计,其结果如表3所示,did的系数均正向显著,说明低碳城市试点政策的实施有助于两阶段绿色技术创新效率的提高,佐证了基准回归结果的稳健性。

表2 PSM-DID平衡性检验结果

注: U为匹配前,M为匹配后

表3 PSM-DID稳健性检验

3.安慰剂检验

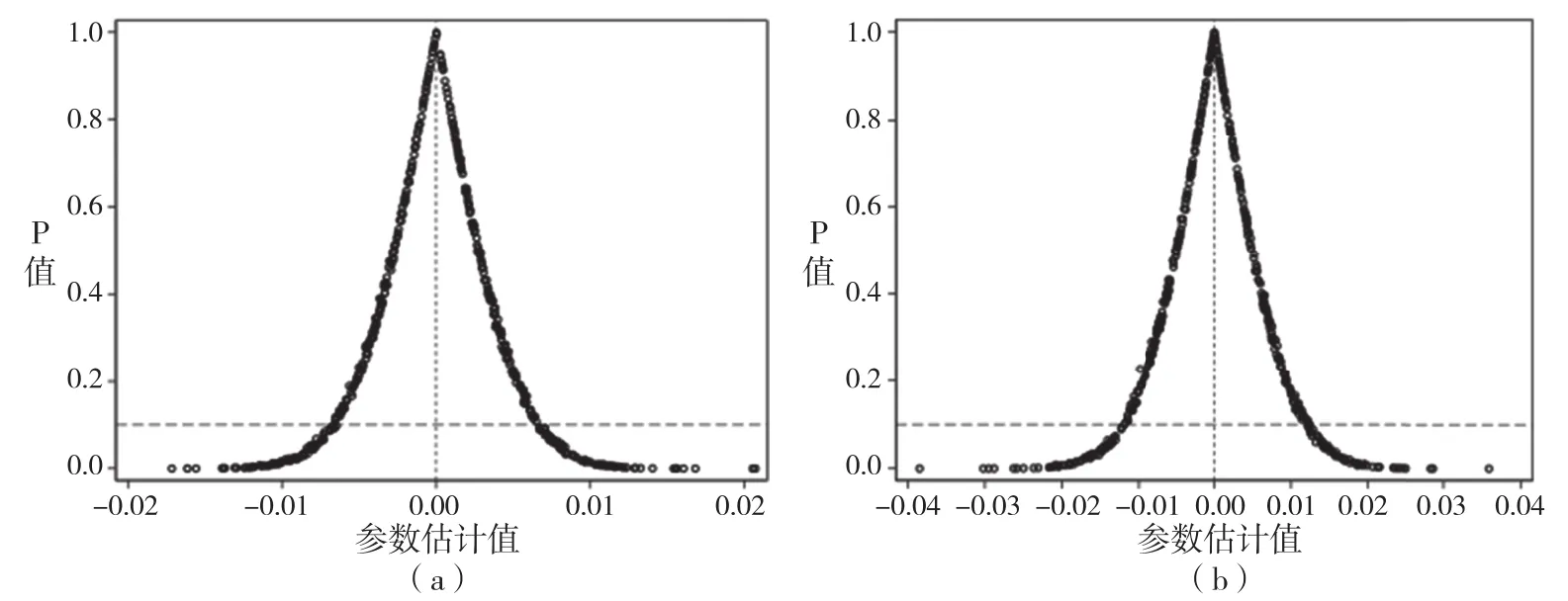

本文随机选择虚拟实验组与控制组进行安慰剂检验,即随机生成试点城市名单和试点政策实施时间,设置伪政策虚拟变量,并基于式(1)和式(2)重复500次回归模拟,图3(a)和图3(b)分别为在绿色科技研发阶段和绿色成果转化阶段的参数估计值和P值的分布图,从图3(a)(b)可知,两阶段伪政策虚拟变量的估计值集中分布在0附近,并且大部分在10%的水平下不显著,表明本文的实证结果较为稳健,其他不可观测因素不会干扰低碳城市试点政策对两阶段绿色技术创新效率的影响。

图3 安慰剂检验

4.其他稳健性检验

为进一步增强结论的说服力,本文还进行了其他稳健性检验:一方面,考虑到直辖市以及省会城市是国家发展的战略重点,其不仅在经济基础、创新资源禀赋等方面占据优势,而且更容易获得政策扶持和资源投入,因此为切实反映试点政策对绿色技术创新效率的影响,本文分别剔除了直辖市和省会城市进行稳健性检验。另一方面,由于政策的影响可能存在时滞,即低碳城市建设对绿色技术创新效率的影响可能无法立即产生,故本文对核心解释变量、控制变量进行滞后一期处理。具体结果如表4所示,无论是在绿色科技研发阶段还是在绿色成果转化阶段,核心解释变量的估计系数均正向显著,表明低碳城市试点政策对两阶段绿色技术创新效率提高的促进作用,支持前文结论。

表4 其他稳健性检验回归结果

(三)城市异质性分析

根据上述分析,低碳城市试点政策的实施对两阶段绿色技术创新效率的提高在全样本层面呈现促进作用,为进一步探讨试点政策的影响机理,本文根据城市的区域位置、科教水平、人口规模划分样本,进行异质性分析。

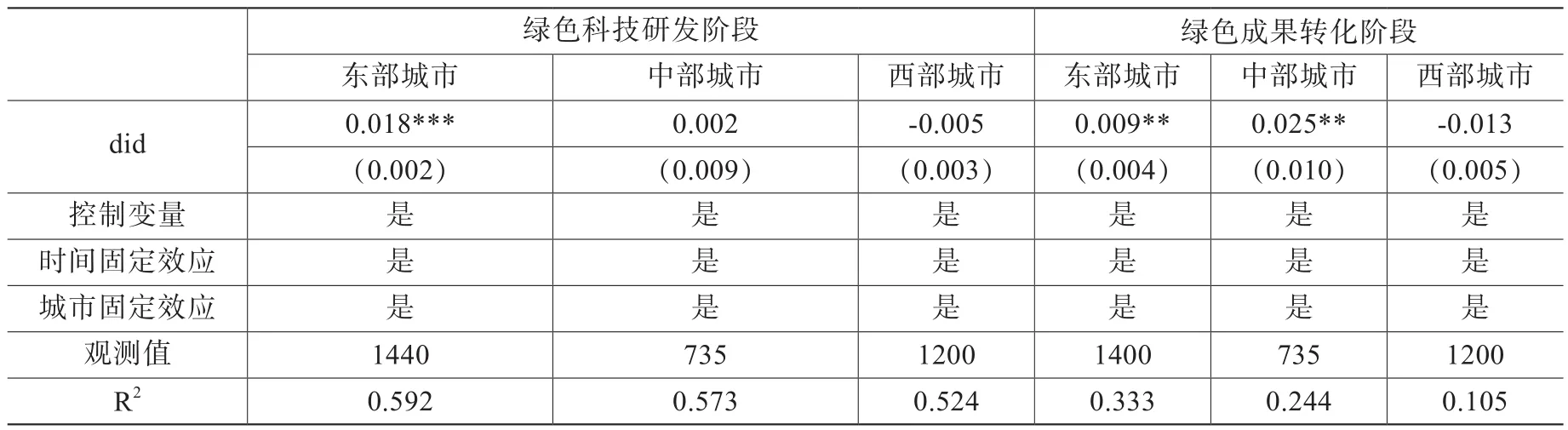

1.区域异质性

中国地区间的经济状况、资源禀赋、营商环境等存在较大差距,虽然通过基建的不断推进,中西部地区先天区位、环境的不足得到填补,但在外资利用、技术引进、创新环境等方面,中西部城市仍明显滞后于东部城市,这种区域差异可能对低碳城市试点政策的效果产生影响,因此,本文根据国家政策上的划分,将样本分为东部城市、中部城市和西部城市,进行区域异质性分析,具体结果如表5所示。

在绿色科技研发阶段,低碳城市试点政策的实施有效提升了东部城市的绿色技术创新效率,但对中西部城市不存在显著影响。一方面可能是因为节能环保、新能源、新材料等新兴产业主要聚集于长三角、珠三角、环渤海等地区,其中的城市大部分位于东部地区,因此,相较于中西部城市,东部城市绿色科技研发的能力和积极性都更强。另一方面可能是由于地区政府间治理能力的客观差异,东部试点城市实践探索本地区发展模式的能力相对更强,能更好地利用低碳试点的契机引导企业探索绿色技术创新。在绿色成果转化阶段,低碳城市建设有助于东部和中部城市绿色技术创新效率的提高,并且对中部城市的促进作用更强。可能是因为相较于已经在生态治理方面取得一定成效的东部城市,在工业化过程中承接了大量污染密集型产业的中部城市高污染、高能耗问题更为突出,地区政府在低碳城市建设中面对的问题更加严峻和急迫,考虑到价值链不同环节的创新难度,其更倾向于引导企业将绿色专利成果转化为经济和生态效益,实现清洁生产。

表5 区域异质性回归结果

2.科教异质性

致力于人才培养和科研创新的高等院校在促进城市绿色技术创新效率提高的过程中发挥了重要的作用,考虑到“211工程”高校和“985工程”高校在教学资源、人才素质、科研设备等方面的优势,本文以城市是否有“211工程”或“985工程”高校来衡量地区科教水平,根据教育部公布的高校名单,本文将样本划分为重点科教城市和普通科教城市,分别进行回归分析,探讨科教异质性对低碳城市效用的影响,具体结果如表6所示。

依据实证结果,在绿色科技研发阶段,随着低碳试点政策的实施,重点科教城市和普通科教城市的绿色技术创新效率都显著提高,重点科教城市的提升尤为明显。可能的原因是重点科教城市创新资源集聚、产学研高度融合,能更有效地调动资源推进绿色创新。在绿色成果转化阶段,低碳城市建设对重点科教城市和普通科教城市绿色技术创新效率的提高都有显著的促进作用,两者不存在明显差异。可能是因为普通科教城市的绿色创新资源相对有限,在节能减排的压力下,地区政府更重视绿色生产力的发展,倾向于将创新资源投入到绿色成果转化阶段以提高绿色技术创新效率,进而实现碳排放强度下降、产业低碳化转型等目标。

表6 科教异质性回归结果

3.规模异质性

城市规模的大小不仅反映市场需求状况,还体现公共服务水平和专业化分工能力。相比于中小规模的城市,大城市对绿色技术和绿色产品的需求多样,绿色技术创新体系完善,创新资源分配高效,当地企业往往有更强的能力和积极性开展绿色创新活动。本文参考《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》 ,①详见国务院于2014发布的《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》(国发〔2014〕51号)。将市辖区年平均人口100万以下的城市定义为中小规模城市,市辖区年平均人口100万以上的城市定义为大规模城市,从规模异质性视角,探讨低碳城市试点政策对两阶段绿色技术创新效率的影响,具体结果如表7所示。

表7 规模异质性回归结果

根据表7结果,大规模城市在获批低碳试点城市后,两阶段绿色技术创新效率均有明显提高,但中小规模城市在获批后并未表现出显著差异,说明在低碳试点政策推进的过程中,大规模城市有更强的动力和能力通过优化资源配置、加大研发补助、促进专业化分工等方式提高绿色技术创新效率,实现节能减排目标,中小规模城市则囿于创新资源相对短缺、行政能力相对薄弱,无法给予企业充分的支持以缓解其研发创新的困境,导致“创新补偿效应”小于“遵循成本效应”,阻碍了低碳试点政策对绿色技术创新效率促进作用的有效发挥。

本文从城市异质性视角分析低碳城市试点政策对两阶段绿色技术创新效率的影响,发现在绿色科技研发阶段,相较于中西部城市、普通科教城市和中小规模城市,低碳试点政策的实施对东部城市、重点科教城市和大规模城市的绿色技术创新效率的促进作用更强;而在绿色成果转化阶段,试点政策对中部城市的促进作用更加突出,随着低碳城市建设的推进,重点科教城市和普通科教城市的绿色技术创新效率均有显著提升,两者不存在明显差异。综上所述,假设2和假设3得到验证,低碳城市试点政策对不同阶段的绿色技术创新效率的影响存在差异,并且在不同区域位置、科教水平、人口规模的城市,试点政策的效用也存在较大差异。

五、结论与启示

本文以2005—2019年225个地级及以上城市为样本,基于创新价值链视角,利用多期差分模型评估低碳城市试点政策对两阶段绿色技术创新效率的影响,在此基础上通过城市异质性分析,探究试点政策的作用方向。研究发现: (1)低碳城市试点政策的实施有效地促进了绿色科技研发阶段和绿色成果转化阶段绿色技术创新效率的提高; (2)在绿色科技研发阶段,相较于中西部城市、普通科教城市和中小规模城市,低碳试点政策的实施对东部城市、重点科教城市和大规模城市的绿色技术创新效率的促进作用更强; (3)在绿色成果转化阶段,随着低碳城市建设的推进,东中部城市、重点科教和普通科教城市以及大规模城市的绿色技术创新效率都有显著提升,并且试点政策对中部城市的促进作用强于东部城市,对重点科教城市和普通科教城市的影响不存在明显差异。

上述研究结论对进一步扩大低碳城市试点范围、提高绿色技术创新效率具有重要的启示: (1)应积极推动低碳城市试点工作走深走实,低碳试点政策对两阶段绿色技术创新效率具有促进作用,说明其符合中国现阶段发展国情,满足社会发展的需要。为发展低碳经济,需要扎实推进城市低碳治理,积极梳理三批低碳城市试点工作的成果与不足,总结低碳化发展经验,形成可复制模板加以推广。 (2)应根据绿色技术创新不同阶段的特征,实施差异化的环境规制政策。各试点城市政府一方面应积极推动建立以企业为主体、产学研深度融合的绿色技术创新体系;另一方面应逐步完善科技成果转化机制,加快科技成果权属改革,推动绿色创新成果的市场化运用。 (3)应充分认识试点城市在地理位置、科教水平、人口规模等方面的差异,基于地区和行业的客观条件,科学制定试点工作具体实施方案,有效提高绿色技术创新效率,控制碳排放总量和强度,推动绿色低碳新发展模式的构建。

低碳城市治理涉及生产、消费等多个方面,本文主要聚焦于生产领域的绿色技术创新,从创新价值链视角展开分析,虽然拓展了低碳试点政策的相关研究,但未反映低碳城市治理对绿色消费的倡导作用,后续有待搜集相关数据进行持续跟踪研究,以更全面地评估低碳城市试点政策的效用。