男鞋帮面与足触点压力对穿着舒适性的影响

罗向东,段思岐*,薛朝华**,韩思晨,韩雯静

(陕西科技大学设计与艺术学院,陕西 西安 710021;2.陕西省人工智能联合实验室(陕西科技大学),陕西 西安 710021)

引言

足部健康与人的日常生活息息相关,足部具有丰富的感觉神经,对于舒适性的感知十分灵敏。鞋靴在日常生活中具备保护、支撑足部的重要功能,内腔与足部直接接触,对足部压力舒适性有重要影响。根据足部解剖区域[1]划分,足部压力分为足底压力和跗面压力,足底压力测量技术与舒适性的评估方法目前已相当成熟,足底压力与压强的分布可反映足部的动力学特征甚至健康状况[2]。但针对跗面和足部其他部位的舒适度研究相对较少,缺少进行足面压力测量的直接手段,且足面压力表征的标准也需进一步完善[3]。足面压力研究的难点之一在于足面的形态变化较强,测量难度较大且准确性难以保证。

许多学者选择分析足-鞋界面足面压力,即帮面压力的分布情况。为了探究儿童网球球员的鞋内容积对舒适度的影响,Herbaut等用一只装有纺织传感器的袜子测量其脚上施加的压力,从而反映了足面受不同鞋结构变化造成的压力差异,并且进行了主观舒适性评价[4]。阮果清等使用Novel pedar压力感应片对受试者右脚鞋帮的内踝、外踝、跖趾关节外侧和跖趾关节内侧四个部位进行鞋帮压力的测量,来分析不同运动鞋鞋帮压力的异同点[5]。上述研究均只研究了单一运动状态下的压力表征。有研究表明,运动状态改变时,压力表征也会发生改变[6],不同运动状态下帮面压力的变化情况也应进一步分析。

为了进一步探究足面压力与足面舒适性的评价标准,从而确定与最佳舒适度感知区域,从帮面角度出发,研究帮面结构对人体运动机能的影响,从而为鞋类定制与足部舒适度评估提供数据参考。

本研究选取非足底部位进行压力实验,以不同帮面结构的正装男鞋为载体,其款式较为固定,结构变化可直接反映与足部压力变化的关系。结合主观舒适度分级评价,研究不同鞋款帮面对感知部位压力影响状况,并进一步探究帮面压力舒适感知点,为设计更符合人脚帮面覆盖部位的鞋款提供参考依据。

1 实验条件与方法

1.1 实验部位确定

针对日常舒适感体验的问卷调查研究,针对男士正装鞋不适部位和不适感产生原因,采用随机抽样方法面向西安地区20~40岁的男性发放调查问卷323份,回收有效问卷302份,有效回收率为93.50%,要求经常穿着男士皮鞋,身体健康,无足部及下肢疾病。

根据调研结果,不适感中压脚、挤脚、磨脚占主要部分,占比分别为15%、26%和17%,鞋发生了磨损情况的占30%。不适感各部位分布百分比的详细情况如图1所示:压脚感主要集中在足背最高点(72.73%)和脚趾最高点(60.61%);挤脚感主要为大拇指外侧及凸点(60%)和小拇指外侧及凸点(57.39%),集中在前足两侧;磨脚感主要发生在足后跟(73.33%)、第五脚趾外侧凸点(58.67%)、大拇指外侧凸点(48.67%)、鞋口(28%)位置;磨损主要发生在后跟(57.69%)和第一跖趾关节部位(53.08%),脚趾(13.85%)和鞋口(9.23%)部分也有部分磨损状况。在鞋帮部位中,不适感和磨损严重的的部位集中在足背、足后跟、前足两侧(跖趾部位),和前期研究结论一致[3],正装鞋鞋口较浅,与足接触主要部位为外踝处,鞋口部分的磨脚和磨损状况可能是由于男士皮鞋特殊的鞋帮结构导致的。综合相关研究和前期调研结果,本研究的鞋帮舒适度测试部位为:足部跖趾部位外边缘点、跗背部位、外踝骨下端点、后跟部位,测试部位如图2所示。

图1 不适感各部位分布百分比Fig.1 Distributing percentage of each part of discomfort

图2 舒适度测试部位示意图Fig.2 Diagram of comfort test site

1.2 实验对象

选取20名健康男性作为实验受试者,年龄为(24±2.3)岁,足部无破损,脚踝凸出,脚宽为跖围的(40±5)%,满足脚宽与跖围间相关性[7]。脚型端正无畸形,指甲不可过长,正常步态。穿着鞋码为42码。(受试者签署了相关知情同意书。)

1.3 实验仪器

采用德国Pliance-X system压力测试系统,测试仪共有4个测试片,每个测试片分为四个区域,用于采集帮面对脚部的压力情况,通过Pliance-X软件分析系统对压力信息进行数据分析;42码男士正装鞋三双,款式分别为内耳式、外耳式和舌式鞋,其帮面结构如图3所示;棉袜若干双。

图3 正装鞋帮面结构示意图Fig.3 Formal upper structure schematic diagram

1.4 实验方法及过程

1.4.1 帮面压力实验

确定测试部位后,通过Pliance-X system压力测试系统获取压力数据,受试者分别穿着三种正装鞋进行帮面压力实验。实验前选用浓度为75%的酒精棉擦拭测试点,去除皮肤表层的角质层,以减少实验误差。将4个压力传感器分别置于足部跖趾部位外边缘点、跗背部位、外踝骨球下端点、后跟部位,实验示意图如图4。使被试者分别以自然状态站立3 min和正常步态步速(90~115步/min)[8]匀速行走3 min。帮面压力实验数据采集分为静止站立与动态行走两部分。

图4 帮面压力实验示意图Fig.4 Diagram of lateral pressure test

每组进行三次相同实验,平均峰值压强为三次实验各部位峰值压强数据的平均值。静止站立状态下,峰值压强恒定;动态行走状态下,峰值压强取整个测量过程目标区域上的感应器所承受压强的最大值。

1.4.2 主观舒适性分级评价

穿着实验用鞋时,分别进行三款鞋动态行走和静态站立25 min内的舒适度评分,穿着2 min时第一次评价,5 min时第二次评价,以5 min为间隔进行5次评价,并记录评价得分。采用心理学标尺[9,10]测量帮面舒适性,主要包含舒适性评价标尺的确定和舒适性表征词语的选择。

参考服装舒适度评价方法,采用等距且对称的舒适感标尺[11],将舒适度作为舒适性感知词汇。采用5点法[12]舒适性评价标尺,如图5所示,将比较舒适定为0、舒适定为1、很舒适定义为2、不舒适定为-1、很不舒适定为-2。

图5 舒适度标尺Fig.5 Comfort index

语义标尺法注意事项:

(1)关于舒适性的词语描述对称出现。

(2)受试者对舒适度的主观评价一致。

1.4.3 方差分析

以运动状态和款式分别作为分组标准,采用SPSS 25.0软件进行平均峰值压强的方差分析,分析差异是否存在显著性意义,验证不同实验条件下对平均峰值压强的影响。

2 结果与讨论分析

2.1 帮面压力实验结果

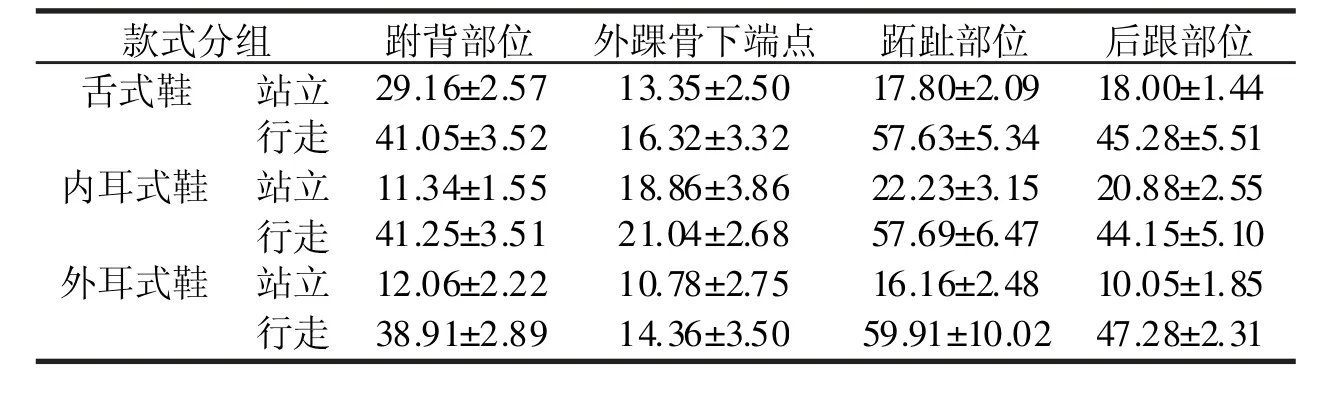

表1为穿着不同鞋款在不同运动状态下各部位平均峰值压强大小。

表1 不同运动状态下各部位平均峰值压强统计表(单位:N/cm2)Tab.1 Statistical table of average peak pressure of different parts under different motion states(Unit:N/cm2)

2.2 不同款式下平均峰值压强分析

以款式分组,研究不同运动状态下各部位平均峰值压强变化间是否具有统计学差异,进行重复测量方差分析,分析结果舌式鞋和内耳式鞋满足Mauchly球形检验(P>0.05),采用主体内效应检验结果;外耳式鞋不满足Mauchly球形检验(P<0.05),采用多变量检验结果。

根据方差分析结果,各鞋款组内差异(即各部位之间平均峰值压强差异)和组间差异(即不同运动状态下平均峰值压强)显著(P<0.001),表示本次实验方法选取的特征部位独立性强,实验方法设计可靠。

图6所示为三种款式下各特征部位的平均峰值压强均值,使用不同颜色标注鞋款分组,不同线性标注不同运动状态,由数据趋势分析,行走状态下各鞋款均值压强图像趋势一致性很高,站立状态下各鞋款均值压强趋势差异较大。

图6 三种款式下不同运动状态各部位压强均值Fig.6 The average value of the pressure in each part of the different motion states under the three styles

2.3 不同运动状态下平均峰值压强分析

以运动状态分组,研究不同款式之间各部位下各部位平均峰值压强变化间是否具有统计学差异,进行单变量方差分析,分析结果如表2。

表2 各款式对特征部位平均峰值压强影响的LSD分析Tab.2 LSD multi-comparisonfor various parameters in characteristics of different styles

在行走状态下,穿着舌式鞋和内耳式鞋对跗背部位、跖趾部位和后跟部位处压强影响无显著差异,站立状态下,穿着三种鞋款对不同特征部位压强影响均有显著差异。

2.4 主观评价实验结果

绘制不同运动状态下主观评价得分均值以折线图,不同线型标注鞋款类别。

2.5 讨论与分析

(1)由表1可知,穿着三种款式正装鞋在行走状态下,其平均峰值压强大小均呈现跖趾部位外边缘点>后跟部位>跗背部位>外踝部位。

(2)舌式鞋的跗背部位压强最大,跖趾部位外边缘点压强最小,可能是由于舌式鞋款式口门部位橡筋布结构限制了跗背的运动,同时其前帮部位围度较大,使得跖趾部位活动舒适性最高,而外耳和内耳式的口门开合结构对调节跗背部位运动有积极作用,但前帮的尖头结构限制了跖趾部位。行走过程中跖趾部位外边缘点的峰值压强明显大于其他部位,说明跖趾关节对于足部运动作用十分重要。跖趾关节的屈伸弯折在足运动支撑后期的离地阶段有显著影响,行走过程足部为了保持前移,需要跖趾部位弯折[14],足部产生形变挤压帮面使得跖趾部位压力增大。因此,在长时间行走的过程中,跖趾部位容易产生疲劳。从图7中也可得到证实,在行走状态下,时间越长,跖趾部位外边缘点压强较大的耳式鞋组的舒适性得分低于舌式鞋组。

图7 不同运动状态下舒适性评分Fig.7 Comfort score in different movement state

(2)表2显示在行走状态下,舌式鞋和内耳式鞋在跗背部位、跖趾、后跟部位的差异不明显,而在外踝骨下端点部位差异明显,可能是与帮面的包覆性特征有关,外耳式鞋整体包覆性较好,且有更好的口门调节结构,在运动过程中能更好地调节跗背至踝骨部分的压力。

(3)由图6可知,站立状态下各部位的压力分布较为平均,跖趾部位外边缘点、跗背部位和后跟部位在站立状态下的平均压强均小于行走状态,外踝骨下端点在站立状态下的平均峰值压强与行走状态相差不大。

在站立状态下,人体重量分布于双足,使得足后跟受力小于行走过程中单足着地的受力,此外,站立状态下没有跖趾关节和跗背部位相应肌群的明显活动,导致其峰值压强小于行走状态。但站立状态下足弓持续受到载荷累积[15],长时间的受力可能导致疲劳。

站立时外踝骨下端点受力增大可能是由于站立状态下的足部处于静止状态,足部踝关节用于支撑身体,不会发生关节运动来分散压力[16],踝关节受力集中在关节横截面,导致踝关节与鞋帮面之间的力大于运动状态。

(4)根据图7主观评价实验结果,站立和行走在最初3 min内的舒适性感知基本相同,随着穿着时间的延长,站立状态不适感出现在10~15 min,行走状态下不适感出现在15~20 min,之后处于穿着不适状态。实验表明,舒适性与穿着时间呈反比,行走和站立两种状态不适感出现的时间点不同,行走状态下足部更易产生不适感。

(5)根据表2的分析结果,本实验所选取的后跟部位、外踝骨下端点、跖趾部位外边缘点和跗背部位4个点在不同运动状态具有统计学差异,且在行走状态下外耳式鞋与舌式鞋、内耳式鞋的各特征部位差异显著,站立状态下三种鞋款各特征部位的差异均显著,表明实验方法与特征点的选取具备合理性,为压力感知点部位的确定提供了参考依据。

3 结论

(1)行走状态下,三种鞋款跗背部位压强位置未见明显差异,易感疲劳程度为跖趾部位外边缘点>后跟>跗背部位>外踝部位,减小在行走过程跖趾部位受到的压力可有效提高舒适度。经方差分析,该研究方案结果差异显著,为研究帮面压力和足触点提供了参考。

(2)站立状态下,外踝骨受到的压强大于行走状态,跗背部位、跖趾部位外边缘点和后跟部位受到的压强小于行走状态。舌式鞋跗背部位受压程度最大,内耳式鞋跖趾部位外边缘点、后跟、外踝部位受压程度最大,外耳式鞋压力分布较分散,舒适性较好,可见提高帮面结构开放性可有效提升穿着整体舒适度。