赵曦室内乐作品《葳蕤》的结构主义二元解析①

孙 剑

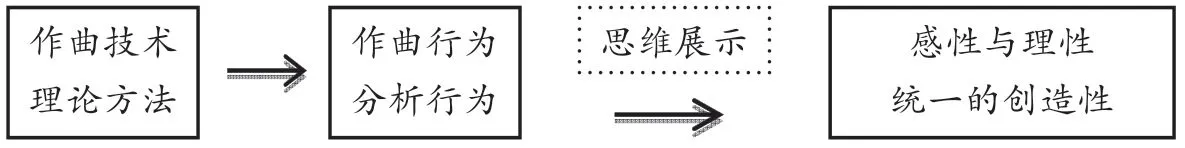

如果说音乐作品是作曲家追求个性表达之感性与理性的统一体,那么音乐分析则是使用恰当的理论方法对作品中作曲材料的形态关系、程序关系等进行系统性地分析、梳理,进而以个性化方式表现分析者对作品的文本解读和思维阐释。音乐分析者以理论方法(好比作曲家以作曲技术)促成分析行为的发生,在分析行为中(好比作曲家在作曲行为中)展示其思维过程,从而建立分析者感性与理性统一的主体个性、特性与创造性。于是,音乐分析与研究可看作是从“客观—分析”向“主观—阐述”的思维纵深过程(见图1)。

图1 “作曲—分析”思维导图

20 世纪中叶,索绪尔(Ferdinand de Saussure)的语言学研究成就了结构主义(Structuralism)的产生,并在哲学界掀起了一阵思潮。索绪尔在《普通语言学教程》中所提出的“对立原则”和语言符号的“二元本质”形成了结构主义的核心概念。另一位结构主义代表人物克劳德·列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)将结构主义的基本观点引入到人类学和文化研究领域,认为结构即是组成成分之间关系的总和,并建立一种“二元对立模式”,将复杂结构关系还原、抽象为二元结构。尽管这种理论模式几乎从它诞生就一直受到质疑、批判和解构,但从文化构建的表层来看,它是能够反映人类认知范畴中对象之间普遍存在的相互关系,并在人文社会研究方面发挥着重要作用。例如,从自然现象的认知来看有天和地、日和月、雌和雄、生和死等;从客观世界的认知过程中又产生了真和假、好和坏、黑暗和光明、快乐和痛苦、高雅与低俗等;从辩证法的范畴来说还有现象与本质、形式与内容、必然与偶然、原因与结果、可能与现实等。

那么,音乐作为人的思维产物是否也构成二元结构模式呢?公元前6 世纪的毕达哥拉斯学派就认为“音乐是对立因素的和谐的统一”②这个观点于毕达哥拉斯学派门徒波里克勒特的《论法规》中转述。参见朱光潜:《西方美学史》,南京:江苏文艺出版社2008年版,第26页。。我们从聆听实践和经验中,能感知到音乐的二元性也是普遍存在的。例如乐音之高低、速度之快慢、节奏之缓急、音色之明暗、曲体之长短等。本文就以结构主义二元模式为分析视角,从作曲基本法则③参见贾达群:《作曲与分析》,上海:上海音乐出版社2016年版;《韦伯恩〈六首管弦乐小品〉中的材料、程序及结构》,《音乐研究》2017 第3 期,第88—115 页;《材料、程序、结构:音乐创作的基本法则——以本人近期作品〈漠墨图II〉为例》,《音乐艺术》2019第1期,第64—73页。的音乐“材料”、音乐“程序”化组织与发展以及所生成的音乐曲式“结构”三方面来解析研究对象的结构特征。

本文的参照对象《葳蕤》是一部为双古筝和打击乐器而作的室内乐作品。它由武汉音乐学院作曲系主任赵曦教授于2003 年创作完成,并获得“TMSK 刘天华奖2003(第一届)中国民乐室内乐作品比赛”三等奖、“第六届中国音乐金钟奖”优秀作品奖等。选择该作品作为二元解析对象的缘起主要有三:其一,笔者首次聆听该作品即感受到了噪音—乐音的二元音响结构特点;其二,该作品是作曲家探索“单一音色的二重写作”系列之一;④除《葳蕤》外,赵曦同时期的此类探索还有作品双钢琴《花的记忆I》、双巴扬《花的记忆II》等。其三,作品标题“葳蕤”取自唐代诗人张九龄的“兰叶春葳蕤”一句,意在描述“草木茂盛,枝叶下垂”的样子,由此引申出“委顿、委靡不振”这种与前者构成二元性的含义。以下将作详细分析与阐述。

一、材料中的二元性

音乐作品的材料包罗万象,它一般是指作品中最基础、最核心的结构元素,包括音高、节奏、音色等单一性材料。单一性材料又可以组合成织体等复合性材料。专业作曲家在作品构思时特别强调材料的预制,这些经作曲家凝练后的“预制品”在程序化组织、展开中发挥着基因控制作用。以下就该作品的音高材料、主题材料、节奏材料、音响材料等方面的二元性进行分析。

(一)关于音高材料

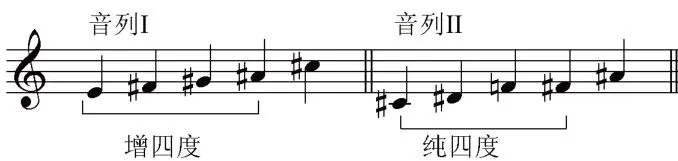

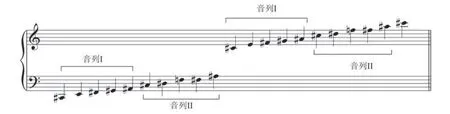

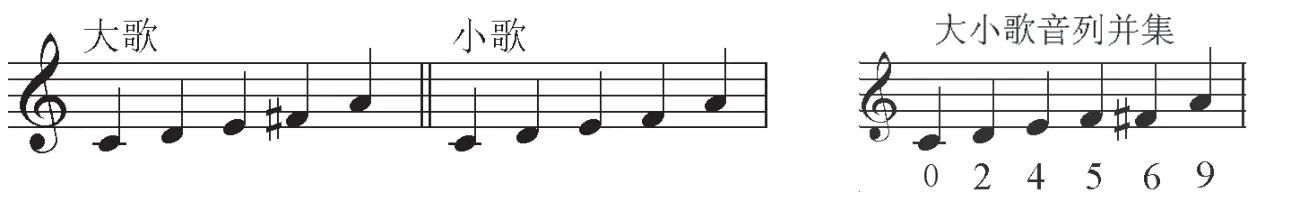

音高材料中的两个五音音列(I 和II,见谱1a)来源于布依族的“大歌”和“小歌”。⑤“大歌”因歌曲结构长大而得名。往往为同声二重唱的形式,其中男声居多,女声次之,多用真声演唱,一般在节日、婚礼、宴请等公开性场合使用,情调庄重、严肃。“小歌”是用小嗓演唱的情歌。一般为二男二女同声重唱的对唱形式,小歌一般用在青年男女对歌传情、表达爱意的非公开性场合。(参见樊祖荫:《中国多声部民歌概论》,北京:人民音乐出版社2004年版,第139、141页。)它保留了民歌中增四度、纯四度的特征音程(见谱1b),并根据实际需要稍作变形和移位。这对五音音列还反映在古筝的定弦上(见谱1c)。在古筝由低至高的4 个八度内交替使用了一对音列。这一预制使得这对五音音列之间的二元性移植到古筝乐器之上,为随后的音乐发展埋下伏笔。

谱1a 《葳蕤》中的两个五音音列

谱1b 布依族“大歌”“小歌”中的特征音程

谱1c 两个五音音列在古筝定弦中交替排列

再对这一对音列包含的调式调性倾向进行分析:音列I 具有E 宫调式(#A 为变徴)或#F 宫(E为闰)的特点;音列II 具有#C 宫(#F 为清角)或#F宫(#E 为变宫)的特点。其中F 宫调式是两者共有的,它被有意识地安排在作品第二部分“排练号15”(下文带框数字均表示排练号)中展开。但是这对音列自身并没有形成完整的调式音阶,所以当要强调或明确出现的调式时,作曲家便会综合使用它们。

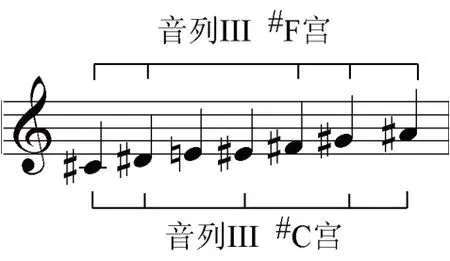

由音列I和II综合得到的一个五声化七音列(III),它包括了2个完整的五声调式音阶——#F、#C 宫调式(见谱2)。作品编制中的6个铜磬音高正好包含有完整的#F宫调式音阶,比较完整地体现出音列III的特点(见谱3)。⑥作曲家应该是按照6 个铜磬的固定音高来设计相关的音高材料。参看笔者对作曲家的专访《赵曦访谈录》(载于钱仁平编:《中国新音乐年鉴2015》,上海:上海音乐学院出版社2018年版,第609—616页)。

谱2 《葳蕤》音列Ⅲ中的调式

谱3 6个铜磬音高(低八度记谱)

通过以上关于音高材料的分析,可以归纳出以下两点:第一,一对源自民间音乐的、具有二元性的五音音列I 和II 综合成为一个五声化音列III。那么,音列I、II与音列III这两种音高材料体现了“无”五声调式与“有”五声调式的二元性。这种材料预制是作品发展中重要的结构要素之一。第二,这两种音高材料还分别映射到两组乐器上:音列I 和II 映射到古筝定弦;音列III 映射到6个铜磬的音高。

图2 《葳蕤》音高材料的二元性

1.关于主题

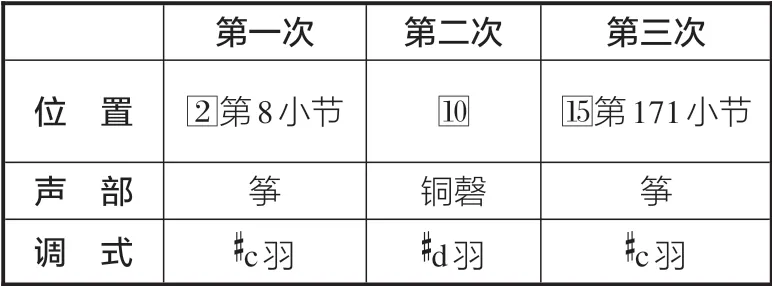

作曲家在作品中使用了两个主题。主题I是古曲《阳关三叠》的首句(见谱4 箭头处)。它在作品中出现了3次(见表1),自身不进行展开,好似一个“音乐警句”(motto),起到将整部作品贯连起来的结构性作用。⑦从该主题在各结构位置陈述的乐器声部和调性来看,它似乎将作品分为三部性结构。

表1 主题I出现位置

谱4 主题I的首次呈示

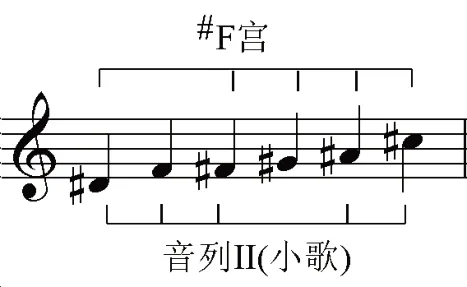

完型的主题II 首次出现在15,它主要在2 个古筝声部出现(见谱5)。这个主题主要由古筝陈述,它是上述音高材料音级逐步消耗完毕后形成的主题化形态。它具有明显的调式,以#F宫为主(#C 羽、E 宫的离调),体现了音列III 的所有音高结构特征。而从织体上看,主题II具有主调型织体特点:上方为旋律声部,具有明确的调性(#F宫),以三度和二度音程作为其外型特征;下方为伴奏声部(伴奏声部单独来看具有#C 羽的特点,类似主题I的缩减)。

谱5 主题II的首次呈示

如果说将主题I的陈述特性及其作用概括为“静态”的话,那么直至15才出现的完型的主题II似乎是由零碎的音高材料逐渐“生长”形成的“动态”。主题I 与主题II 形成的“动—静”二元性相比“音高材料”更加复杂,需要结合音乐的发展过程来考量两者之间的关联。这样的二元性也对作品的整体结构产生更大的影响。

2.关于节奏

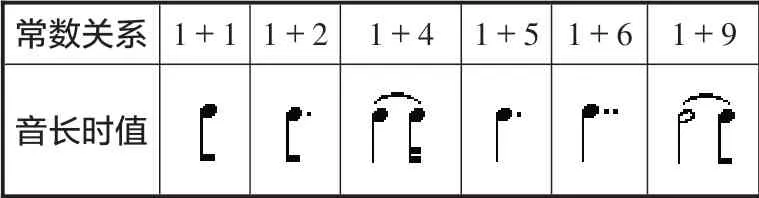

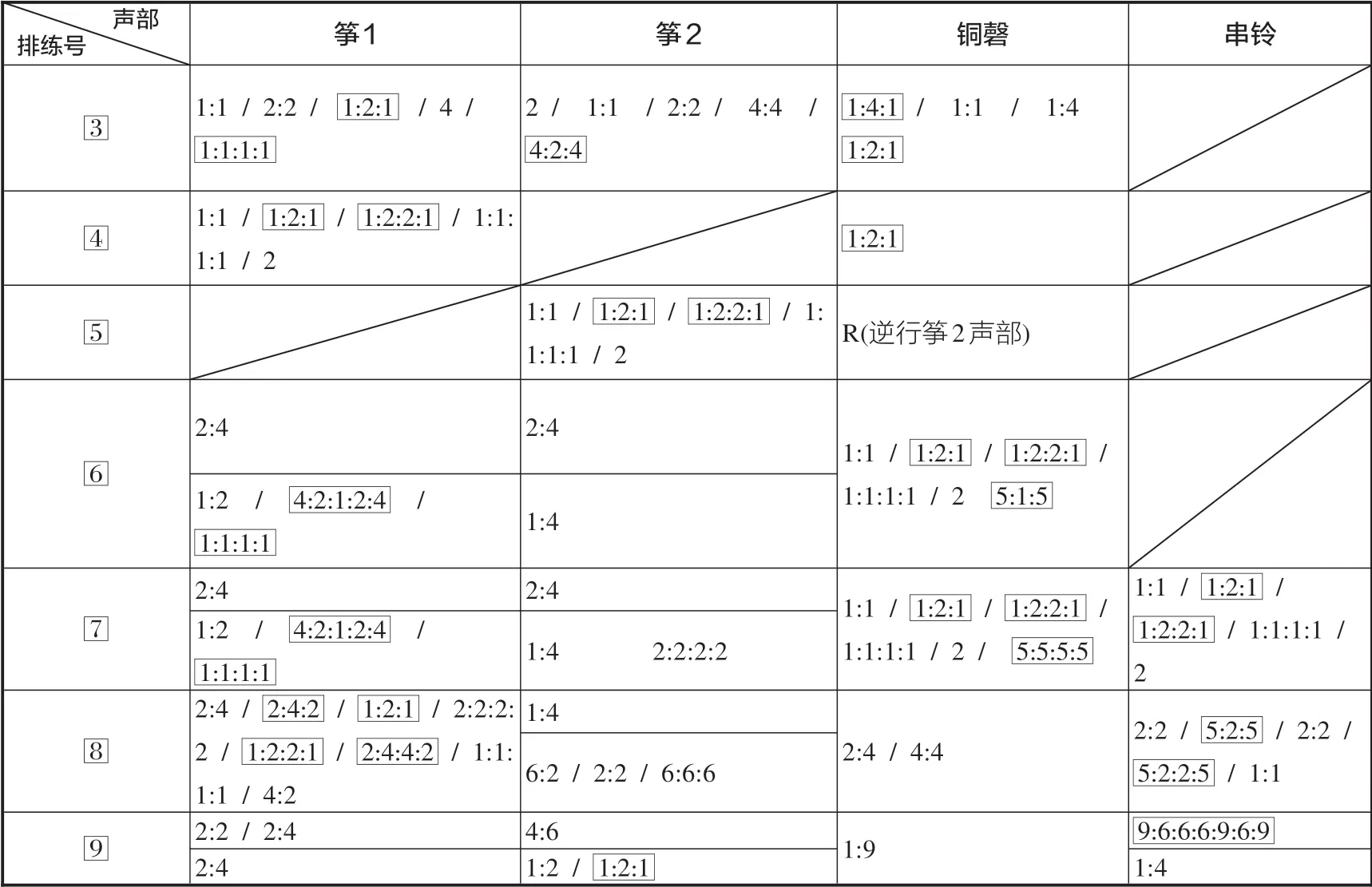

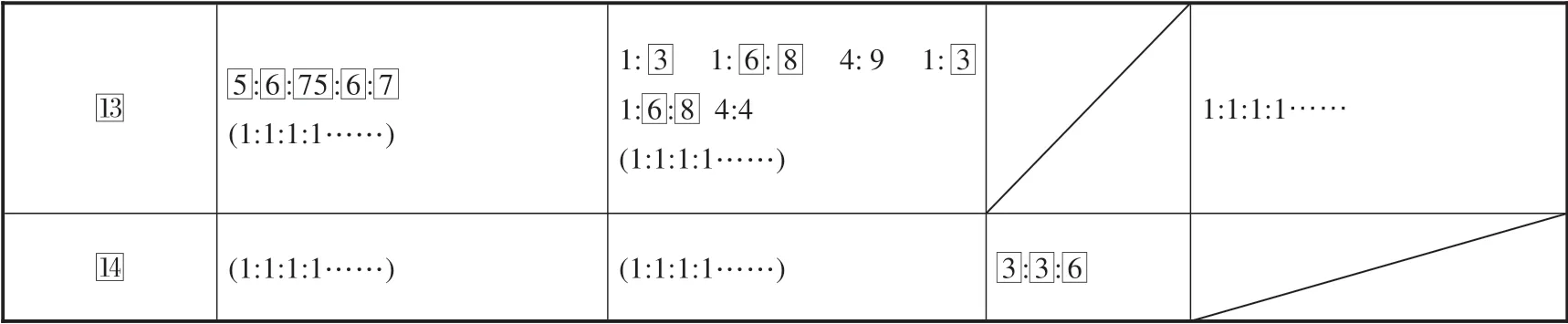

节奏材料的二元性体现在两种不同的节奏比例控制技术及其律动效果方面。作品3至14中,先后由倍数、常数两种比例关系控制声部的发音点、节奏,形成充满灵动感的节奏律动效果。其中,10—14是倍数比例关系;10—14是常数比例关系。作曲家以十六分音符为基本单位,以大歌、小歌原形音列的并集之音级数“2、4、5、6、9”作为比例数来预制节奏材料(见谱6及表2、3)。

谱6 “大歌”“小歌”原形音列及其并集音级数

表3 常数比例关系节奏材料

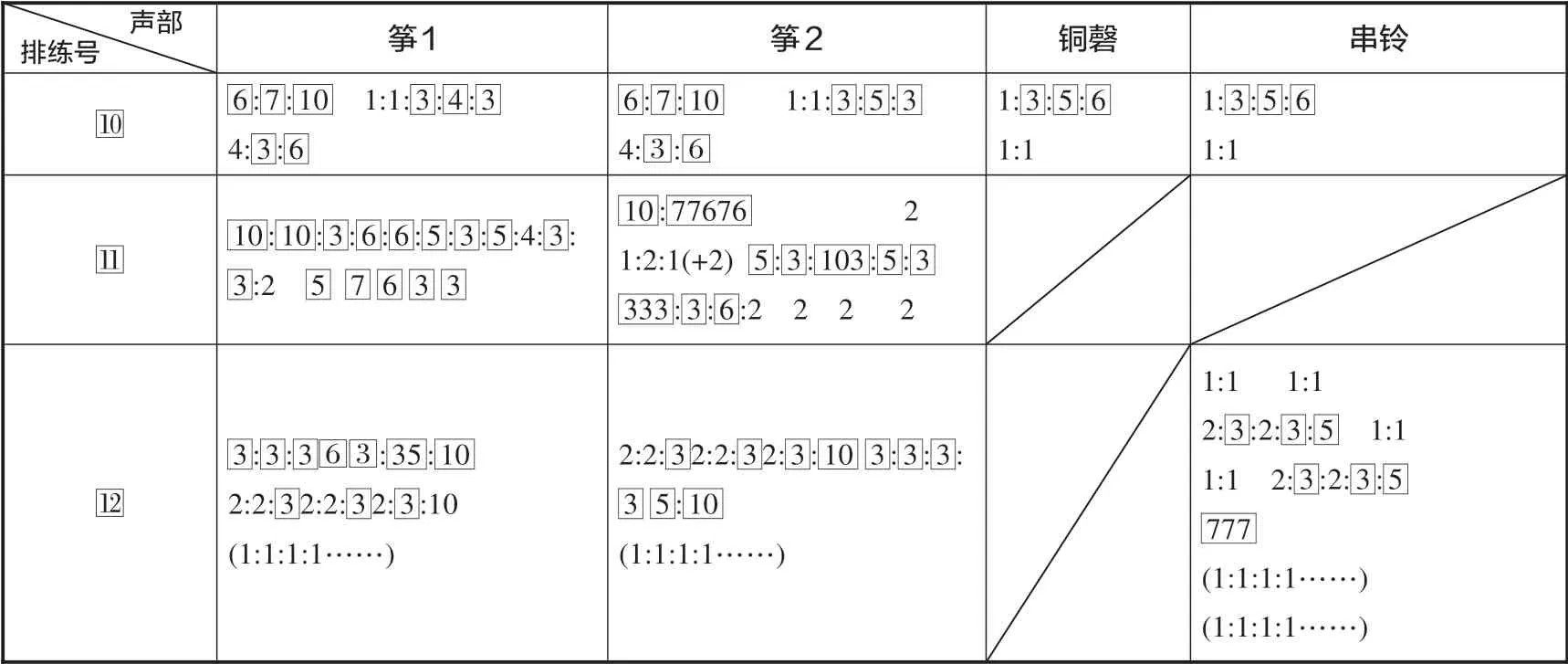

先将作品3—9中各个声部的节奏型以倍数比例进行转换(见表4)。归纳起来主要出现了三种节奏型:逆分型节奏(如1:2/2:4/1:4/4:6/1:9 等)、对称不可逆型节奏(如1:2:1/5:2:5/4:2:1:2:4 等)和等分型节奏(如1:1/2:2/4:4 等)。这三种节奏型进一步可分成两大类:等分型和不等分型。它们受控于倍数关系,一定程度上仍与常规节奏长短的比例关系相似,听起来仍然具有一定规律。再将10—14中受控于常数比例的节奏型进行转换(见表5),可见音乐的律动更显得不规律。从12开始,音乐中还隐约地出现了在后续音乐发展中得以持续至终的1:1 等分型节奏。由此可见,二元的节奏预制生成了二元的节奏律动。

表4 3—9各声部倍数比例节奏型

表5 10—14各声部常数比例节奏型

5:6:75:6:7 1:3 1:6:8 4:9 1:3 13 14(1:1:1:1……)1:6:8 4:4(1:1:1:1……)1:1:1:1……(1:1:1:1……)(1:1:1:1……)3:3:6

3.关于音响材料

作品的音响材料基本上是由乐器编制、乐器演奏方式构成。从表面上看,该作品古筝与打击乐的编制构成了乐音、噪音两种不同的音响属性。从古筝来看,它除了可以使用常规演奏发出乐音外,还可以使用非常规演奏发出类似打击乐的噪音音响。因此它自身也具备体现二元性的两种音响材料的能力。从打击乐器来看,分为有音高的铜磬和无音高的串铃,同样可分出乐音与噪音两种音响材料。由此可见,乐器编制中古筝与打击乐两组之间、之内,范围由大至小的各层面中都包含乐音与噪音的二元性。并且作品使用两架古筝和大、小两个串铃,在乐器数量、音高和声像(声音位置)上都进一步强化了这种特性。

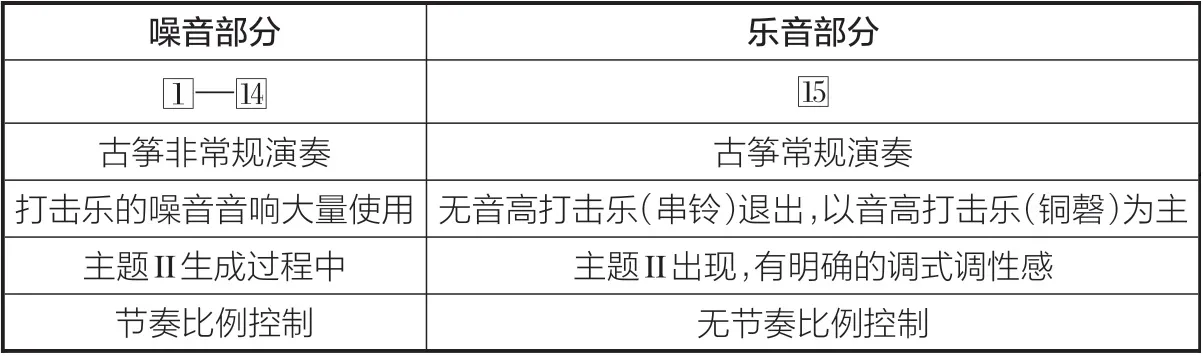

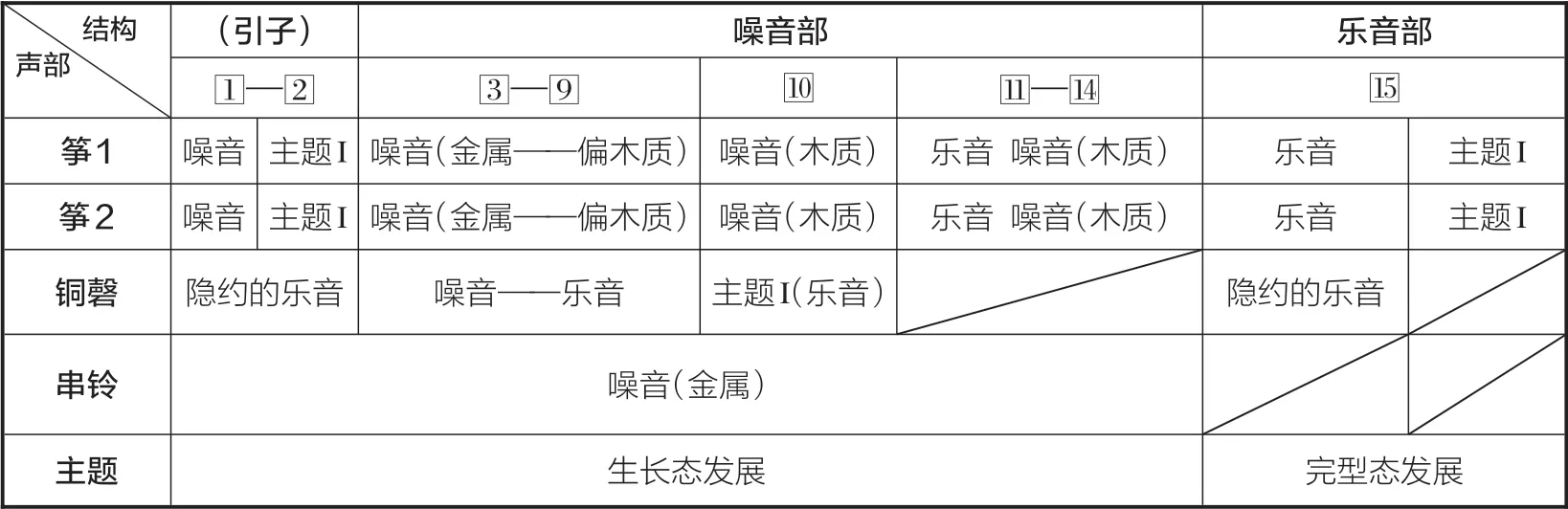

从演奏法的角度看,古筝从开始到14都是以非常规的演奏法模拟打击乐的音响。到作品最后一个段落15,古筝开始使用常规的演奏法。因此,结合前文关于节奏材料和主题材料的生长态、完型态分析,从音响材料的角度也可将作品划分为噪音和乐音前后两个部分(见表6)。

表6 音响材料整体结构图示

二、作曲程序中的二元性及其动态关系

所谓作曲程序是指材料及各种预制随着作曲家的意图与策略而变化和发展。它包含两方面,其一是作曲家的策略与意图;其二是贯彻策略、意图使音乐流畅、结构完整的控制技术。虽然策略与技术也应用于材料的凝练和预制,但作曲程序更体现出作曲家对作品全局的结构感知与把控力。从研究角度来看,研究程序就是分析材料在发展过程中,在技术、控制、修辞、风格等作用下的变奏逻辑。这也是对分析者的综合考验。以下,将对体现作品中二元性材料如何发展的作曲程序进行分析与归纳,并从“并置性”和“对置性”两方面阐述音乐结构的二元性动态关系。

(一)并置性二元动态

并置性二元动态一般而言是以强调从构成二元性结构的A 发展到B 的动态过程。两者是“历时性”⑧“历时“”共时”是索绪尔提出的两个语言学术语。他认为(有关语言学的)“静态方面的一切都是共时的,有关演化的一切都是历时的”。参见[瑞士]费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,北京:商务印书馆1980年版,第119页。关系。一定程度上这种结构可看作为因果联系:前者是“因”,通过动态发展形成了后者“果”。这种动态关系表现在节奏律动发展程序、主题发展程序及音响发展程序这三个方面。

1.节奏律动发展程序

前文已经论述了倍数、常数两种比例关系形成的节奏控制。现在,从发音点疏密的角度,将各个声部合并再看其节奏律动变化及控制技术,又可以发现隐藏其中的、由疏及密的展开策略。并且这种策略在引子部分得以先现(见谱7)。

谱7 引子中发音点增长

在主体部分3—9中,体现出发音点密度的增长过程。谱8 为该片段的节奏缩谱,可以看到休止逐渐减少,连续十六分音符(1:1节奏)逐渐增长,发音点密度呈现逐渐增大的趋势。

谱8 3—9片段节奏缩谱

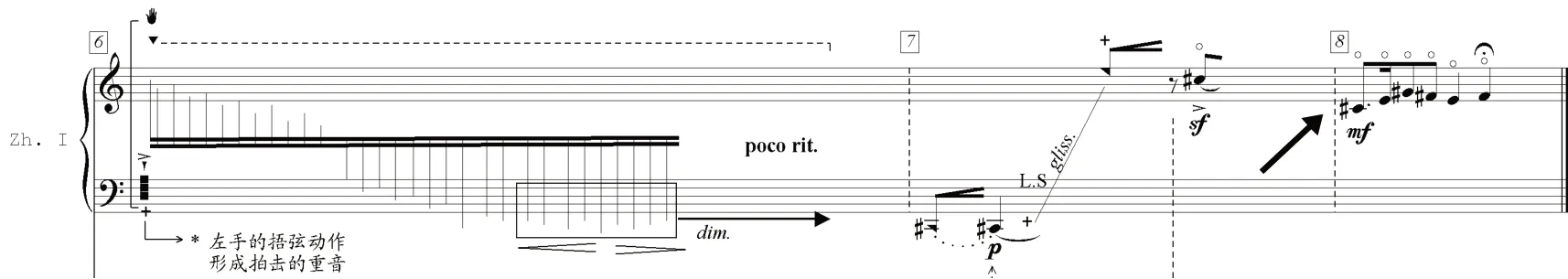

再看10—12,即作品的高潮部位,发音点通过第一阶段的增长,以古筝从最低音弦向上的刮奏(第41 小节)延续了发音点发展的趋势。再以齐奏的方式短暂偏离了发展逻辑,形成音乐高潮的特殊音响(见谱9)。在11短小的篇幅中,回顾了发音点密度由疏及密的过程。并从12开始,发音点密度保持在十六分音符1:1的等分节奏律动中(见谱10),并以此为固定织体形态直至结束。

谱9 《葳蕤》高潮处的特殊音响

谱10 发音点密度稳定在等分律动中

通过以上分析可总结三点:第一,作品的引子预示了全曲节奏律动的发展程序。第二,作品中节奏律动发展可分为两种状态,即增长式发展与静止式发展。第三,增长式发展过程中,发音点密度发展趋势在文本中是隐藏的,须将各声部重叠合并才能看到。静止式发展过程中,发音点密度停止了增长,形成十六分音符律动的织体化声部。因此,“一动一静”前后两个过程体现了节奏律动展开程序的并置性可动二元。发音点增长是静态发展的起因,静态发展是增长过程的结果。

2.主题发展程序

前文述及主题II具有“音高材料的主题化形态”特点。它在作品第一部分中以“生长态”展开,之后以“完型态”展开。

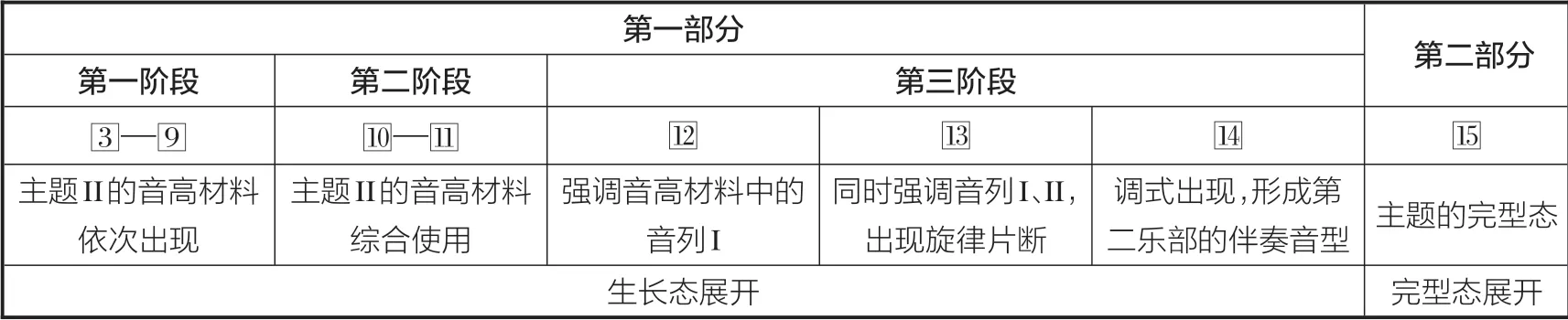

表7 是对作品主题发展程序分析的结果(见表7)。从表7 中看到,主题II 的“生长态”可以分成三个阶段。第一阶段是其音高材料的依次出现。每个新的音级与前面出现过的依次构成主题II 完型态中的特征音程。随着音高材料依次出齐,在第二、三阶段中音高材料逐渐聚集,不但强调了音列I 与音列II,还在13中还形成了具有独立声部意义的旋律化片断(见谱11),这是一种更加趋向主题II完型态的发展。

表7 主题整体发展程序

进入15主题II 以完型态发展。音乐已经出现了明确的调式调性,主题展开的手法也体现在调性变化上(见谱12)。

谱11 具有独立声部意义的旋律化片段

谱12 主题II的完型态(乐谱箭头处)

在#C宫或#C羽(E宫)调上

在E宫调上

通过以上分析,主题II 展示出了生长态、完型态这两种前后发展程序,这两种程序并不孤立而是前后关联,形成了另一种并置二元动态。

3.音响发展程序

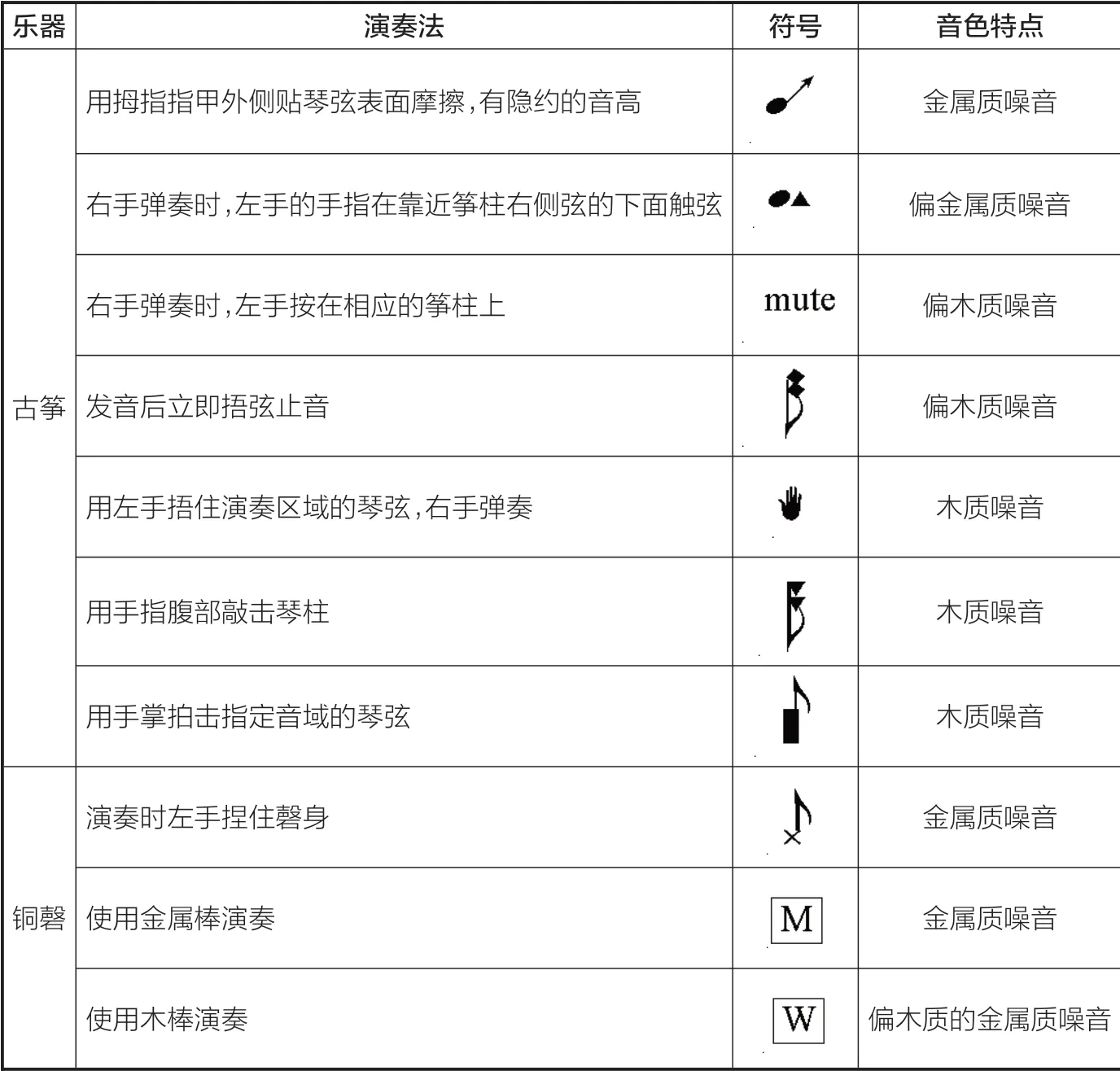

从音乐发展过程来看,乐器编制蕴含的二元性音响材料也表现出并置的动态化关联。简言之作品整体形成了从噪音向乐音发展的基本趋势。实现这种策略的途径是在写作中对各个阶段、层面细节化的音色选择。“音色”除了乐器本身的基本音色外,还包括通过特殊演奏法获得的音色。表8 将古筝、铜磬上制造噪音的7 种特殊演奏法进行归纳,细分出3 种噪音音色:金属质噪音、偏木质噪音和木质噪音。在作品中,音色的发展程序正是通过这些演奏法及其组合来体现,表9 抽象出了作品的音响发展程序。其中,噪音部分的发展程序还具有从金属质到木质噪音的细节化逻辑。结合上文的主题发展程序,可见两个音色部分完全对应主题的生长态、完型态两个发展阶段,与之构成了结构作品的合力。

表8 产生噪音的特殊演奏法、符号与音色特点

表9 音响发展程序图示

(二)对置性二元动态

对置性二元动态中的两个方面往往呈共时性。它们之间的关系随着音乐发展会有所改变。以下主要从主题间和乐器声部间两个角度归纳该作品中的这一动态结构特征。

1.主题间的对置性二元动态

主题I(《阳关三叠》首句)在全曲中都以警句引用的方式呈现,它具有明确的调性。主题II则是从“无型”到“完型”、从“无调”到“有调”的过程。因此,在第一部分里主题I 在主题II 的“生长”背景中出现,听觉上与之形成分离;在第二部分中,由于主题II的完型态有调性地发展,听觉上两者又形成统一。这种“分离—统一”的现象便具有了两个主题间对置性二元动态的基本特点。

2.乐器声部之间的对置性二元动态

形成这种二元动态的主要原因有二。其一是作曲家对乐器在舞台左右的摆放要求而自然形成的声像。例如,交替演奏要比齐奏更有声像感,二元性更加凸显。其二是复调技术的应用。一般来说,对比式复调中不同旋律(材料)的对位直接形成对置性二元。加上舞台声像,在听觉上较容易感受到这种对置性。而模仿式复调是通过相同的旋律(材料)在不同的音区、音色、时间、声像上体现出二元性。例如两架古筝演奏模仿性材料时,对置性关系会随着模仿的时间间隔长短、音区远近形成动态变化。这种对置性二元动态在该作品的展开细节中不胜枚举,以下举例作品中一处篇幅较大的片段分析来详细论述这个问题。

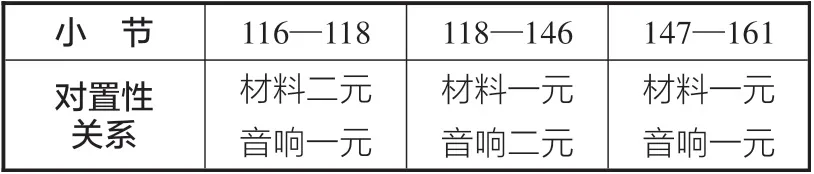

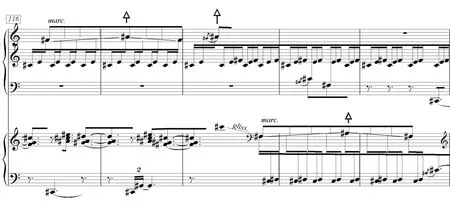

从第116 小节到结束,主题II 在两个古筝声部交替出现。其动态化过程是通过一系列技术来实现其发展策略。第116 小节,虽然演奏主题的古筝I 与和弦伴奏型的古筝II 形成材料对比,但在调性上两者相融合,音响体现统一性,即“材料二元,音响一元”。两小节之后,古筝II演奏主题进入与古筝I 形成模仿关系并持续发展至第146 小节(见谱13a),两者的关系转为“材料一元,音响二元”的特点。从第147—161 小节,两架古筝以密接和应的织体进一步发展,声像明显减弱(谱13b)。直至作品最后又出现齐奏,对置性二元声像几乎消失。在音乐的发展过程中,对置性二元是相对的、动态的,这既是音响趣味性和音乐发展动力的内涵,也是其具体的结构形式(见表10)。

表10 第116—161小节结构的对置性二元动态示意

谱13a 古筝之间的模仿

谱13b 古筝之间的密接和应

三、结 构

音乐材料在作曲家的策略导向和作曲程序的展示作用下进行发展,形成音乐作品的曲体结构。在上文关于“程序”的论述中已经提及,无论从主题材料的发展还是音色音响的布局来看,这部作品的曲体大致可以看作是二部性结构。

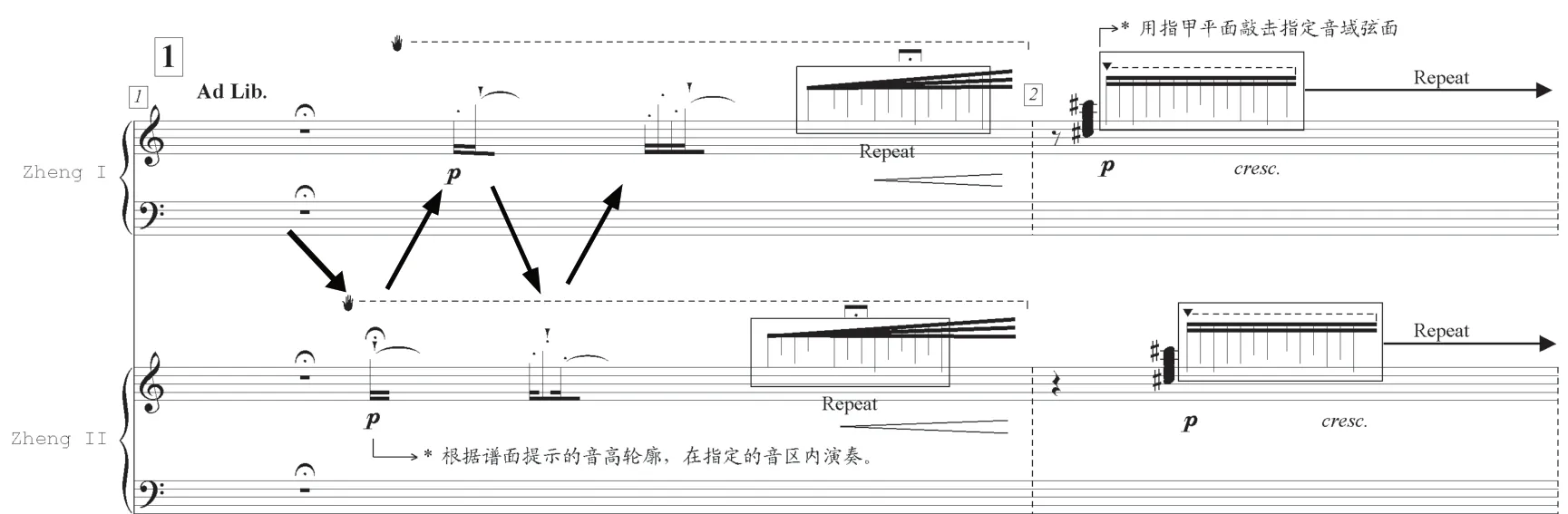

作品1 2 部分是一个散板引子。两个古筝声部形成发音点密度逐渐增长的趋势,呈现1:2/1:2:1/ 1:1:1:1 三种基本节奏比例模式。铜磬呈示了其所有音高及主题I的音调。两架筝交替演奏(相似材料)直到具有结构点作用的“阳关三叠”主题齐奏,使得二元性动态的音响域基本建立。总的来看,引子呈示了被凝练后的作品中的所有材料要素。

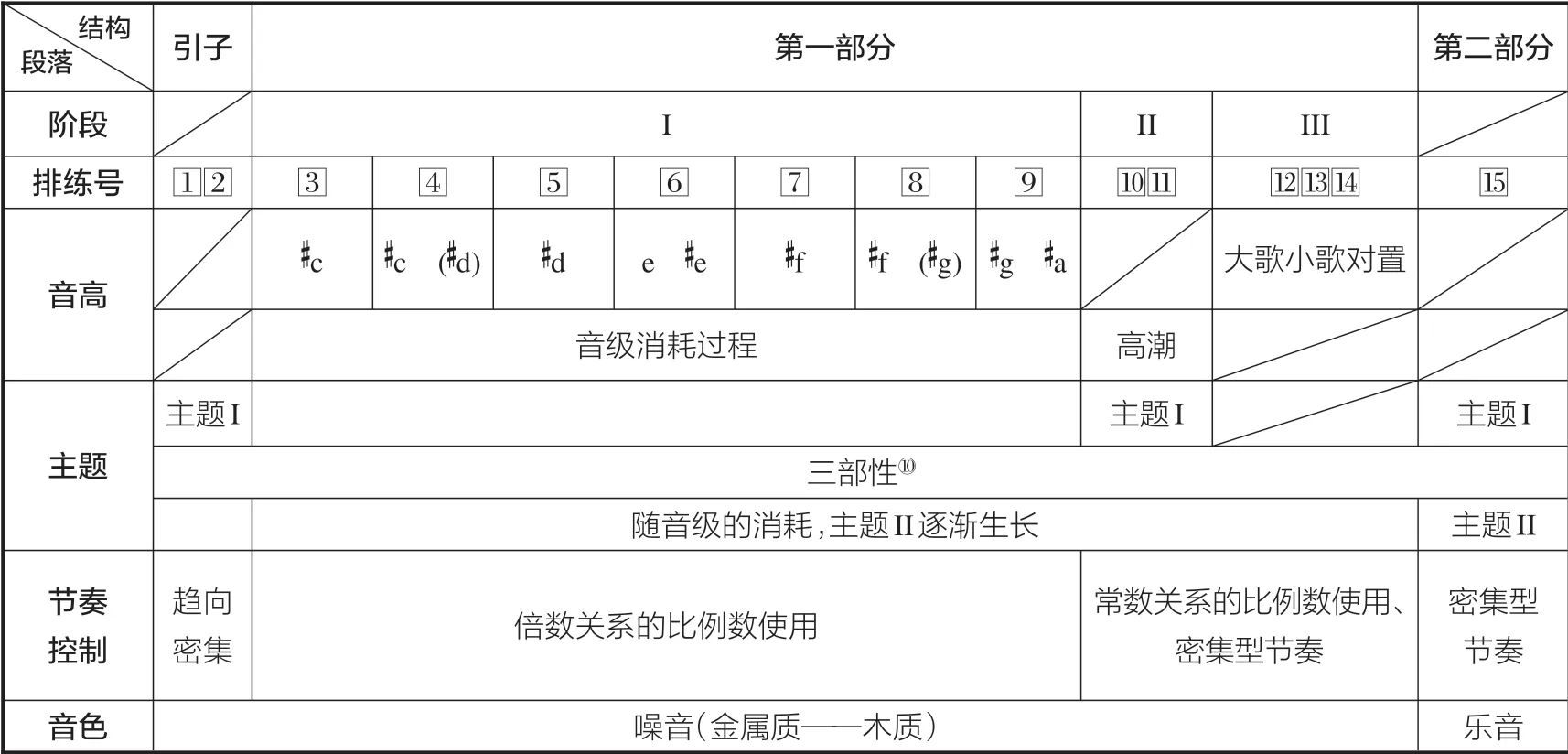

3—14为第一部分,主题以生长态的形式展开。其中3—9是第1 阶段,节奏受倍数比例数控制,是逐步消耗音高材料7 个音级的过程。在9处的铜磬声部出现布依族小歌《双脚出门楼》⑨民歌可参见樊祖荫:《中国多声部民歌概论》,第142页。。原始民歌的出现标志着主题中所有音级出齐。10—1是第2 阶段,节奏开始受常数比例控制,它以铜磬声部奏出主题I为标志,音响上形成作品的高潮。12—14是第3 阶段,连续1:1 等分型节奏开始出现;大歌、小歌音调对置,开始形成曲调化,是进入第二部分的连接过渡。

15为第二部分,主题以完型态的形式展开。这里主题II 完整出现,古筝使用常规的演奏法,具有明显的调性色彩,音响从噪音到达乐音部分。通过两架筝的声像关系,制造出丰富的动态化音响过程。作品最后再以“阳关三叠”主题齐奏结束。《葳蕤》的结构图示见表11。

从表11 看,程序中的“并置性二元动态”所总结的三个方面都表现在作品的整体结构中。而“对置性二元动态”则更多地体现在作品的发展细节中,以一种更加“隐形”的方式调控着音响的逻辑性、趣味性和可听性。材料预置(细胞)与合乎材料中二元性特点的展开程序(细胞分裂)最终自然形成了与子结构分形相似的曲体,使得音乐作品具有了一种生命特性。因而,用动态的视角关联两个曲体部分成为了一种“顺其自然”的分析策略。

表11 《葳蕤》的结构图示⑩参见前文表2及相关的论述。

结 语

综上,赵曦的室内乐作品《葳蕤》,其凝练化的音高、主题、节奏、音响预制材料中体现了二元性统一体。这种二元性如同基因一般映射到材料发展的程序策略和曲体结构中。二元性材料的展开程序体现了“并置性”“对置性”二元动态的策略,并且材料的二元性与展开程序的二元性直接决定了音乐结构的二元性。这正反映了结构主义的观点,结构不应该只是个别因素的具体方式,更应该是组成各成分之间关系的总和,成为决定事物性质更抽象的结构关系。对《葳蕤》的结构主义二元解析,不仅是从作曲的基本法则揭示了材料的凝练特质、追踪材料的关联过程、探究结构的构建逻辑,也是以“二元性”丰富了该音乐分析的诠释视角与诗意存在。

我国博大精深的古代文化中就有“道生一,一生二”的阴阳二元思想。一部优秀的音乐作品之美不仅在于它的听觉美,更在于其形式的道法自然。追寻音乐作品的妙,不仅在于厘清其严密的逻辑理性,揭示其抽象的结构关系,更是阐述作曲旨在情感表达的理性与感性相统一的意蕴天然,以此,更好地理解作曲家之于人类文明的接受、传承与天才性的创造。