一水流通四海春:曲艺艺术欧洲落地的经验与思考

回忆是一种重构,并且在相当程度上是基于集体记忆的重构。尽管它不能完全还原历史,但仍然可以对我们有很大的助益。因为集体记忆不只停留在语言与文本中,还存在于各种文化载体当中,比如博物馆、纪念碑、文化遗迹、节日和公共文化服务等。因此,基于集体记忆的回忆在很大程度上是对法国学者诺拉提到的“记忆的场”中的现象与符号的重构,特别是对文化阐发者而言,这种回忆能助力找到群体文化心理的共鸣点,提升对文化叙事与传播脉络的理解力。“曲艺在欧洲”作为曲艺海外叙事的一部分,迄今已经拥有了相当的时间跨度。这一跨度虽然并不十分长,但也长到足以支撑起一次回忆。这篇文章就是这样的一次简单回首,希望能以此约略梳理一下若干年来,个人对曲艺艺术欧洲落地的一些基本经验,和基于这些经验的一些思考。这些来自第一线的文字,对于塑造曲艺在海外受众集体记忆中的形象,乃至对延展曲艺对外传播路径这一更大的母题而言,可能会有一定的参考意义。

中国曲艺艺术文化的海外传播并不是一个新话题。早在1984年12月,侯宝林先生率中国说唱艺术团赴美国多地访问演出,就代表着曲艺在海外发挥影响力的新时期的到来①。相对于海外传播而言,曲艺艺术在海外的“落地”则是一个比较晚的提法②。具体而言,我们认为,曲艺的海外“落地”具有外在的和内在的两个层面。

“外在的落地”是指曲艺在所在地可以常规地、可持续地进行演出活动。其中,“常规”意味着所在地的观众可以经常性和规律性地欣赏到相关演出,与在特定节日或特殊活动时才开展的演出相对,演出频率高低和对当地人文化生活影响的深浅则是“常规”与否的标准。而“可持续”则是对演出团体的内部要求,这意味着演出团体应具备一定的自主性,比如在演员和经营方面拥有一定程度的自我造血能力。反之,则外来优秀演员与资金等外力的“输血”功用更大。我们不能否认“输血”的重要性,事实上在事业的起步阶段,健康的“输血”往往会起到决定性的作用。但授人以鱼不如授人以渔,一个演出团体要想长期发展,造血能力明显更为重要。因此,我们认为,“常规”与“可持续”是两个相对关键的落地标准。

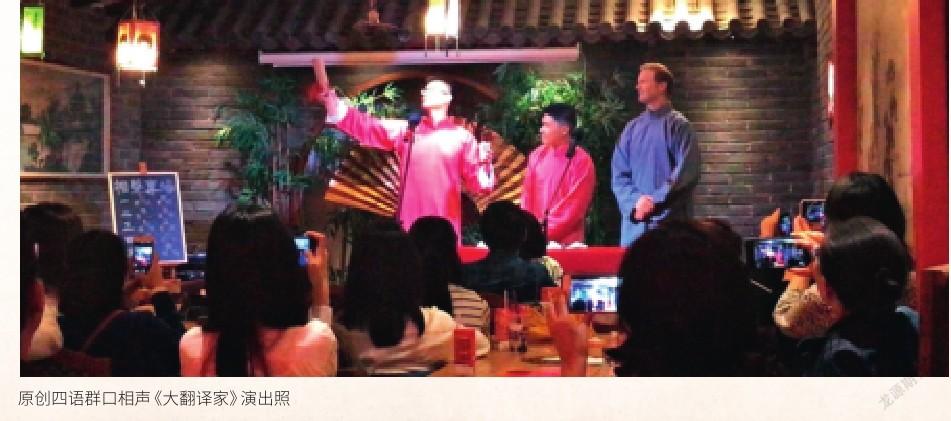

“内在的落地”则是指表演的内容与所在地情境的实质性融合。首先,“所在地情境”是指作品内容的背景知识和经验应是在当地受众中“生长”出来的。曲艺是一种乡土艺术,各地方曲种都带有浓厚的乡土气息,带有对“所在地情境”的适应因子。但必须注意到,曲艺这种适应是建构于中华文化之内的,而要适应欧洲的“所在地情境”,则必须要对“出圈”有一定程度的心理准备——不可否认,文化交流会让文化呈现一定层级的融合,但若即若离甚至“离”大于“即”仍然是基本态势,也会是“所在地情境”的底层规则,要想精准把握并非易事。而如果延伸讨论这种“若即若離”的态势,则我们认为,曲艺在欧洲的目标受众,并非全然是纯粹意义上的欧洲人,在很大程度上还包括其他族裔和华人、华侨群体,前者多是对中国的语言和文化有所了解的群体,而后两者,特别是第二、三代的华人和华侨,则反而可能会对中华文化知之甚少。如在奥地利演出时我们发现,有时台下华人面孔的受众对中国的文化和潮流几乎无感,也难以对在国内有效的演出内容产生共鸣。而想象中的以完全奥地利本地人视角为主的做法,即便可能,在很大程度上也达不到所追求的效果,因为哪怕是对中华文化最有了解的奥地利人,也很可能不具备对曲艺的欣赏能力,简单的“加法”也不能产生效果。所以,如何准确把握“即”的态势,找到或者说建构出一个介乎中国语境与海外背景融合的“所在地情境”才是最迫切的。其次,“实质性融合”是相对于那种“油浮于水”的融合形式而言的,最显著的例子是一些演出时的“活套”,如那种到一地演出则在台词中套入当地名称或学说两句当地方言的表演套路。此类“活套”常见于各类巡演的场合,使用得当可以快速活跃现场气氛、调动观众情绪。但是,“落地”对于情境融合的要求显然更高。理想的状态是,艺术创作的内在逻辑是基于“所在地情境”的,这是一种更为“高级”或“实质性”的融合方式。具体而言,我们的演出内容中会加入大量的英、德、法语内容,以贴合所在地的情境。如在一次线上演出中,我们的演员将所谓“浑元形意太极宗师”马保国的视频片段,用法语重新演绎,观众的反响很好。我们将作为欧盟盟歌的《欢乐颂》的德语版本与快板结合,也制造出独特的演出效果。我们还创作了结合四国语言的《大翻译家》和大量使用中法绕口令素材的《法式绕口令》等节目,尤其是前者,在本身就有多种语言环境的卢森堡演出时取得了极好的效果。用外语说相声是一种融合,但更重要的还是从受众本身的生活出发,建构节目的内容。比如,在节目中我们会模仿法国火车到站的独特铃声,在叙述时提及德国当地超市常见的打折券,在表演传统作品《八大吉祥》时把“一大”解释为“巴黎第一大学”等。以上种种节目的设计,如果放在国内,可能毫无笑点可言,但是换一个文化环境,就是相当出色的“定制”内容。我们认为,只有如此,才可以说一种艺术形式在某一地实现了“内在的落地”。

依据以上两重含义,曲艺艺术在海外“落地”,既应有自我赓续的规律性演出,也要有能与当地受众产生真实共鸣的作品。这是我们一些基本的理论思考和设想,而包括上文的举例在内,我们演出活动的开展方式和团体组织的架构模式等诸多实践,都是基于此而展开的。

在标题的时间区间里,“中法曲艺文化协会”(Association Folklorique et Culturelle FrancoChinoise,以下简称“协会”)应是曲艺艺术在欧洲落地经验的产生主体。而如果以“常规性售票演出”为标准的话,那至少在欧洲,除了协会,别无分号。协会虽然立基于巴黎,但在法国其他地区也较有影响力,演出辐射范围更遍及德国、英国、奥地利、卢森堡等多个欧洲国家,基本上可以被视为欧洲的而非仅是法国的曲艺团体。因此,以下在讨论曲艺在欧洲的落地经验时,主要以协会的为主。

2017年2月,依据“1901年社团契约法律”(Association Loi 1901),协会在法国正式注册成立(R.N.A: W932006527)。其注册文件中列有5项主要目标,包括向在法观众引介中国曲艺艺术,曲艺艺术及其表演的教学,中法艺术家之间的文化交流和传播,邀请中国曲艺艺术家赴法及邀请法国艺术家赴中国演出、交流等。此前,作为协会前身的曲艺团体已经在巴黎累积了6年的组织运作和演出的经验,而正式依据所在地法律注册成为协会法人,既是对过往经验的概括性归结,更标志着团体新发展阶段的开始。

演出是协会一切活动的核心。所有演出中最为主要的是业务场演出,即常规的、有固定时间和场地的小剧场演出,以及大量其他各种类型的邀约演出。协会旗下有3个主要演出项目,分别是“巴黎相声大会”“巴黎书堂”和“原生态相声小剧场”。巴黎相声大会是核心品牌项目,在宣传中也常以之作为协会对外的团体称谓。如无特殊情况(如国外的罢工、恐袭,以及大规模疫情等),以上项目的演出均基本固定在每月的第一个周末,常年不间断。因有着相对固定的时间,我们的演出逐渐成为了巴黎一项常见的文化活动。在周末观看巴黎相声大会逐渐成为许多巴黎人一种新的生活习惯。

但这3个项目的业务也有区别。巴黎相声大会以相声为主,在协会中有最高的优先级,巴黎书堂则以评书表演为主,兼具“青训队”和实验剧场的功能,前者主要体现在大量学员节目的演出,学员藉此可以得到较多的舞台经验。而实验剧场的功能主要体现在对节目形式的包容性方面,各种较为少见的演出形式或新编原创的节目,都可以在巴黎书堂得到校验。可以说,这一项目为整个协会的发展提供了重要的基础保障。当然,巴黎书堂本身的评书演出也具有独特的魅力,在这里除了上演《月明楼》《聊斋》《今古奇观》等传统书目,更有《巴黎奇案》《黑森林》等完全原创的“巴黎评书”。这些原创书目多以巴黎或欧洲的场景为故事背景,某些故事场景甚至就是演出剧场的所在地,这样可以在相当程度上打破“第四堵墙”,给受众营造出一种难得的、更有沉浸感的观演体验。原生态相声小剧场则主要有两个功能。一是原生态教学,用室内撂地的演出形式来锻炼学员的演出技巧和抗压能力。二是无预告演出,以“快闪式”的演出带给受众意料之外的惊喜,努力突破原有观众的圈层,扩大曲艺演出的影响力。这3个项目相互呼应,共同保证了曲艺艺术在欧洲持续的“能见度”。

自2017年到2020年转至线上为止,协会累计演出超过200场次。从2018年开始,巴黎相声大会的业务场演出开始正式售票,这应该是法国历史上的首次相声“商演”。2019年起,協会又建立了年票制度,进一步提升了观众黏性。总的来说,售票演出的总体效果较好,不仅证明了受众对我们节目的兴趣度,更重要的是可以让演出自我赓续有了更高的可能性。

在节目形式上,协会努力丰富表演方式,对相声剧、脱口秀、中文漫才等均有展示。在演出节目上,巴黎相声大会实行了两年内禁止“翻头”的内部制度,数年来上演节目达150余段,其中超过两成是融合了欧洲当地文化和语言的原创作品。此外,协会演员还广应欧洲各地媒体的邀约,参与当地春晚等大型演出。据初步统计,数年内,协会演员应邀在法、德、英、奥等国的近30个欧洲城市演出了 70余场,较好地促进了曲艺在欧洲的传播,也为自身积累了在不同语境中演出的经验。

在演出之外,协会还积极组织海外曲艺教学。内部教学以“‘熏’相声计划”为代表。这一计划借鉴席明娜(seminar)的研讨形式,主要以赏鉴相声及其他幽默艺术形式的经典节目为主,并在集体讨论的基础上形成鉴赏报告,目前已经积累了逾十万字的研讨文字。对外教学的对象则比较广泛,小学生、中学生,乃至大学生、研究生均有。最值得一提的,是在德国海德堡大学开设了相声高年级研讨课(Hauptseminar,6学分),这或许是在非华语区的海外著名学府开设的第一门关于相声的正式课程。教学语言主要为英文,其间穿插有德语、法语,在涉及传统相声文本时则使用中文。我们认为,这是曲艺的内容和理论研究领域在欧洲“落地”的一次新的尝试。这种多种语境交织的相声教学,能在论证喜剧艺术幽默的普遍性的同时,也能鲜明展示相声植根于自身语境的独特性。

以上虽然只是对协会数年工作的一个速写,但每一个数字背后,都蕴含着内外人士大量的支持、努力和付出。很多在国内不值一提、甚至可以忽略的方面,在海外的情境下实现其实异常困难,能做到甚至可以说是一种成就。但辛苦付出后收获的回甘,滋味无穷,在埃菲尔铁塔下开相声园子、在塞纳河的月色中唱快板、在卢浮宫与小提琴并肩撂地、在巴黎歌剧院旁的剧场说书讲古,这些现在看来的“寻常”其实都不寻常,我们是在用自己的双手描绘一幅让曲艺与塞纳河、铁塔、卢浮宫、歌剧院和谐统一的画卷,是在将德国诗人荷尔德林所说的“充满劳顿,但人诗意地/栖居在大地上”变成现实,让曲艺能真正在欧洲的土地上扎下根来,变成“只道是寻常”的艺术,让欧洲的受众在欣赏曲艺后,“凡耳目之所接者,杂然有触于中,而发于咏叹”,对中华文化有更多的了解。

让曲艺在欧洲真正落地是我们的最终目标,协会的一切实践活动均围绕它展开。事实上,在取得一些成就后,我们也对曲艺如何进一步与海外环境产生完美的融合反应进行更深入地思考。而思考的第一步,就是把人们对曲艺艺术海外传播的想象变成可以实地观测的现象。

在曲艺艺术海外影响力不断扩大的今天,人们在讨论曲艺乃至于各种文化品类的对外传播时,会有一种“全世界都在讲中国话”的自然直观的想象——曲艺艺术在海外,最好是不只在部分华人或外国爱好者之间流传,而要“入主流、上大舞台”,最终让“纯粹”的外国人“普遍地”接受中国曲艺。但理想和现实往往有一定的差距,实际上,理解和接受曲艺的外国人,要么不够“外”,要么不够“多”。

既“外”且“多”可以成为一个追求的目标,但是在现有的环境和条件下,实现它的困难可能不是一般的大。临渊羡鱼不如退而结网,立足当下是最重要的。我们认为,当前曲艺海外传播的目标受众,应该是海外的华人群体和外国的爱好者。如此,我们就要对他们有更为明晰的认识。

如前文所述,海外华人群体中的很多人,特别是“华二代”“华三代”们,虽然仍是华人面孔,但在相当程度上已经是文化的“他者”。所以,针对他们的曲艺传播,不仅不能不以为意,反而应当认真对待。因为他们的长辈仍然有“落叶归根”式的文化倾向,是包括曲艺艺术在内,中华传统文化在海外的天然锚点,能对周边的人产生一定的聚合效应。而且就我们的亲身感受而言,海外华人和外国曲艺爱好者,是曲艺海外传播几乎最为重要、也最值得依赖的受众群体,曲艺艺术海外落地的基础可能就在于此。

因此,在重新梳理曲艺“落地”的经历之后,我们正设想着一种理想的“落地”模式,并借用当下足球赛事运作方式,来说明一些可能要多加注意的方面。

首先,为了让曲艺艺术完全“落地”,我们认为,相关活动既要有“杯赛”,也要有“联赛”。杯赛的特点是总体水平比较高,或者说在很大程度上可以展現一定时间和空间中足球运动的最高水平。它的好处是可以在“存量”以外,让“增量”在一定时间段中有爆发式的增长——高水平会带来精彩度,所以人们愿意花费更多的精力去关注,甚至很多平时可能并不关注足球的观众也会在相关杯赛举办的时间段中熬夜观赛。但问题在于,杯赛有时间间隔,譬如世界杯和欧洲杯,都是4年举办一届,让“增量”爆发后还能有总体上扬的态势,就必须依靠联赛。

联赛最大的特点就是周期短,甚至在很多地方,它会成为当地人的一种生活方式和文化。每到周末,人们就会三五成群去现场或在电视机前聚会看球,因胜利而高兴举杯,因失败借酒浇愁,这其实是足球文化的嵌入或者真正意义上的“落地”。在一定意义上,联赛球迷远比那些杯赛球迷更有文化认同感,是支持足球健康发展、运作的关键性力量。当然,杯赛的“增量”受众会有很大的机会逐渐被转变为联赛“存量”的受众。所以,二者显然不可偏废。但加强联赛建设,就目前海外曲艺传播的态势而言,应该是需要更加重视的一个环节。

其次,曲艺艺术在海外应该发展成一种生态,而不仅仅是孤零零地“闯进来”,这也是中法曲艺文化协会要在名称中加入“文化”一词的用意。仍以足球赛事为例,在完整的足球文化生态链中,至少需要具备以下几点要素。首先是赞助商,能在与球赛合作共赢的同时给足球运动提供相当规模的资金或其他形式的支持,这贯穿于赛事生态建设的全阶段。其次是球队的续航能力,一支成熟的球队需要有相当数量的球员,并且培养出球星。第三是提升球迷黏性,一支球队应该能凭借鲜明的风格和品牌价值,对球迷产生明显的聚合效应。总而言之,这一由赞助商、球队和球迷共同构成的生态系统,是足球文化不断发展的重要环境因素。以之类比,曲艺艺术应该挖掘自己的商业价值,不断强化自身的造血乃至造星能力,让受众不只是单纯的“受众”。

以上内容,有对过去经验的总结,也有对未来道路的思考。我们正在走的是一条少有前人但来者甚多的道路,是在追求“一水流通四海春”的实现。我们所希望的,是藉由源源不断的“疏通知远”的努力,让在巴黎的相声演出成为一种“百姓日用而不知”的日常。而只有在欧洲的大众文化话语中能自然而然地找寻到曲艺文化的身影,只有在中华文化对外传播的大框架下理所应当地看到曲艺艺术的延伸轨迹,那么这些关于“寻常”的不寻常的努力或许才可说一举而竟全功。

注释:

①倪钟之:《中国相声史》,武汉大学出版社,2015年出版,第474—476页。

②瞿见:《疏通知远:曲艺的海外传播与落地》,《曲艺》,2017年第6期,第21—23页。

(作者:中国农业大学法律系副教授,中法曲艺文化协会联合会长,国际说唱艺术联盟理事)(责任编辑/马瑜)