虚拟仿真教学系统学习效果的影响因素研究*

尹 隽 李路路 齐新雷 葛世伦 钱 萍

虚拟仿真教学系统学习效果的影响因素研究*

尹 隽1 李路路1[通讯作者]齐新雷2葛世伦1钱 萍3

(1.江苏科技大学 经济管理学院,江苏镇江 212003;2.上海大学 经济管理学院,上海 200436;3.江苏科技大学 计算机学院,江苏镇江 212003)

针对虚拟仿真教学系统如何影响学习者学习效果机制不明的问题,文章基于建构主义学习理论,构建了虚拟仿真教学系统学习效果的影响机制模型。在此基础上,文章使用系统日志数据,从教学内容、虚拟仿真技术、学习者特征三个维度探讨虚拟仿真教学系统对学习效果的影响,并提出7个研究假设。随后,文章以江苏科技大学企业管理虚拟实景实验教学系统为例进行了实证研究,对7个研究假设进行了一一验证,结果发现:学习者的专业素养正向影响操作能力表现与学习效果;任务复杂性与操作能力表现之间呈倒U型关系;虚拟仿真技术分别调节了专业素养、任务复杂性与操作能力表现之间的关系。最后,文章针对虚拟仿真教学系统的具体应用提出建议,以期提升虚拟仿真教学系统在高校应用的教学效果。

虚拟仿真教学系统;学习效果;学习者行为;教学内容;虚拟仿真技术;学习者特征

一 研究背景

随着教育信息化建设的不断深入,基于计算机技术、仿真技术和人工智能技术的虚拟现实教学系统已经成为教育信息化数字资源的重要组成部分[1],并成为了未来教育信息化发展的新趋势[2]。据《虚拟现实产业发展白皮书(2019年)》预测,2023年中国虚拟仿真市场规模将达到4300亿元,并在2020年至2021年实现规模增长的最大增速[3],这将进一步促进虚拟仿真技术在教育领域的应用。虚拟仿真教学系统通过整合多媒体资源提供高仿真、可视化的教学内容,能够创设具有临场感、沉浸感和交互性的实践教学情境[4],吸引用户积极参与学习任务[5],提高用户体验,已经成为教育行业的新研究热点[6]。但当前相关文献更多地关注虚拟仿真技术在实践中的具体应用和效果评估[7][8]。整体而言,现阶段研究存在两个方面的局限:①虽然研究者为探究虚拟仿真技术对学习效果的影响进行了实证研究,但大多数量化研究是在受控的实验室环境下进行的,样本数据有限且所得结论尚未达成共识[9];②现有研究更多地关注虚拟仿真系统的应用效果[10][11],尚缺乏结合现有学习理论进行虚拟仿真教学系统学习效果影响机制的研究。对此,本研究基于建构主义学习理论,构建虚拟仿真教学系统学习效果的影响机制模型,并以江苏科技大学的企业管理虚拟实景实验教学系统为研究对象,采集系统日志、虚拟场景统计数据、学生基本信息等客观数据,从学习者特征、教学内容、虚拟仿真技术三个角度来探究虚拟仿真教学系统对学习效果的影响,以及虚拟仿真技术对学习效果影响机制的重要调节作用,进而剖析虚拟仿真情境下学习效果的影响机制,以期发展基于虚拟仿真技术的教学理论。

二 研究设计

1 理论基础

建构主义学习理论强调学习者作为学习的主体,是影响学习效果的重要因素之一[12],且学习者的个体特征如能力、先前的知识和经验等都会直接影响后期的意义建构和知识获取[13][14]。同时,建构主义学习理论还强调在学习过程中真实情境对学习者的重要作用,认为只有在结合了真实情境的学习过程中才能产生有意义的知识建构[15];真实情境可以增加学习者对学习内容的认知维度,弥补其自身对知识意义建构的不足,调节其认知难度[16],从而影响学习者的学习效果,即真实情境可以调节学习者的学习过程,影响学习效果。相较于传统教学,虚拟仿真教学系统通过虚拟仿真技术营造真实情境,并将教学内容嵌入真实情境中,改变了学习者知识的建构过程,可见虚拟仿真教学系统中教学内容、虚拟仿真技术的应用程度与学习效果密切相关。此外,越来越多的证据表明,诸如性别、年龄、学历、专业类型、经验等个体差异会导致不同的学习行为,进而影响学习效果[17][18],故学习者特征宜考虑进虚拟仿真教学系统学习效果的影响机制模型中。

2 模型构建

结合上述分析,本研究基于建构主义学习理论,提出学习者特征、教学内容、虚拟仿真技术是影响虚拟仿真教学系统学习效果的重要因素,且虚拟仿真技术在影响学习效果的机制中起重要的调节作用。在此基础上,本研究构建了虚拟仿真教学系统学习效果的影响机制模型,如图1所示。

图1 虚拟仿真教学系统学习效果的影响机制模型

图2 任务复杂性与操作能力表现关系图

图1显示,影响机制模型包括五个核心变量:①学习者特征,主要包括学习者的性别、年龄、专业、使用经验等。在本研究中,参与者为江苏科技大学信息管理与信息系统专业的大四学生,他们在年龄、专业上差异较小,且在之前均未使用过类似的虚拟仿真教学系统;而系统中的学习内容为专业知识,专业性较强,不同的学习者在转化、吸收所接触专业知识过程中存在的最大区别,在于不同学习者具有不同水平的专业素养,故本研究将专业素养视为学习者特征的重要体现。②教学内容,是指教师用来教育学生和促进学生理解的内容。在本研究中,系统布置的任务是主要的教学内容,学生根据任务进行知识学习与实践操作,故本研究将任务复杂性视为教学内容的重要体现。③虚拟仿真技术,是指虚拟仿真教学系统中应用的核心技术,虚拟仿真程度体现了虚拟仿真技术在任务中的应用程度。④学习者行为,是指学习者在学习过程中产生的行为。在本研究中,操作能力表现是指学生在系统任务操作中的具体表现,故操作能力表现体现了学习者行为。⑤学习效果,是指通过学习而导致个体在心理和行为上的变化结果。在本研究中,课程结束后通过综合知识测验的分数体现学习效果。

3 研究假设

(1)操作能力表现的直接影响

学习行为是学习者在特定情境下参与学习活动的现实化和具体化,是预测学习绩效的重要依据[19]。研究表明,学习行为与学习效果之间存在密切联系,良好的在线学习行为可以产生较好的学习效果[20]。从建构主义学习理论的视角出发,与社会环境进行更多的交互有利于学习者知识体系的构建,而操作能力表现是学习者在虚拟仿真教学系统中学习行为的具体化,具有良好操作表现的学习者更有可能构建完整的知识体系,从而获得良好的学习效果,如学习者能够进行更多维度的知识探索、操作尝试、知识归纳总结等。基于上述分析,本研究提出假设1(即H1):操作能力表现正向影响学习效果。

(2)专业素养的直接影响

建构主义学习理论强调学习者作为学习的主体,其个体特征如先前经验、知识、能力等都会直接影响学习过程中意义的建构和知识的获取[21]。杨九民等[22]指出,先前知识经验水平的不同会影响学习者的信息处理行为,进而产生不同的学习效果;具有较高先前知识经验水平的学习者在知识搜索、识别、储存、意义建构等方面的行为表现更佳,更容易取得良好的学习效果;而胡小勇等[23]基于在线学习平台,发现学习者的信息素养对其学习绩效和学习投入有积极影响。结合本研究的应用场景,专业素养是指学习者对信息系统专业课程的全面把握程度,是对学习者先前专业知识、经验的综合考量。专业素养的提高,有利于学习者进行知识理解与意义建构,在系统任务操作过程中更容易将理论与实践进行有机结合,深化对任务的理解,从而表现出更好的操作行为、取得更好的成绩。基于上述分析,本研究提出假设2(即H2a、H2b):专业素养正向影响操作能力表现、专业素养正向影响学习效果。

(3)任务复杂性的直接影响

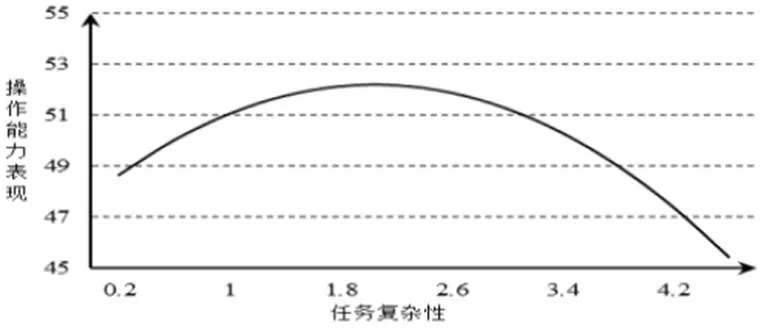

任务复杂性是虚拟仿真教学系统中教学内容难度的直接反映。不同复杂程度的任务对学习效果的影响不同,如Robinson[24]指出任务复杂性越高,学习者对信息的理解效果越好;黄骞[25]发现,学习者对复杂任务的理解率和完成率均高于简单任务。由此可以发现,在学习者能力的接受范围内,随着任务复杂性的增加,学习者的能力因感知到挑战而被激发,往往能获得更好的学习行为表现和学习效果。但与此同时,刘哲雨等[26]指出过于简单或复杂的任务都可能会导致学习者的积极情绪被抑制,从而产生负向情绪。当任务简单时,学习者会因感到枯燥、无趣而经常出现粗心、敷衍等行为,所取得的成绩并不理想;而当任务复杂性超出学习者的接受范围时,学习者会产生焦虑情绪,行为表现开始变差,难以获得较高的成绩[27]。因此,本研究认为任务复杂性与操作能力表现、学习效果之间的关系并不是线性的,而是随着任务复杂性的增加,学习者的操作能力表现和学习效果有一个先提升后下降的过程。基于上述分析,本研究提出假设3(即H3a、H3b):任务复杂性与操作能力表现之间呈倒U型关系、任务复杂性与学习效果之间呈倒U型关系。

(4)操作能力表现的中介作用

操作能力表现是对学习者在虚拟仿真教学系统中完成任务操作、进行知识探索等行为的综合考察,操作能力表现越佳,学习者的学习行为表现越好。江波等[28]通过对虚拟仿真实验平台的学习者学习行为数据进行回归分析,发现学习行为与学习成绩之间存在显著的正相关关系。因此,学习者在虚拟仿真教学系统中的操作能力表现越佳,越有可能获得良好的成绩,即操作能力表现提高了学习效果。而较高的专业素养可以为学习者在系统操作过程中提供专业能力的支持,使得学习者在操作过程中具有良好表现,从而获得更好的成绩。基于上述分析,本研究提出假设4(即H4):操作能力表现在专业素养与学习效果之间起中介作用。

任务复杂性反映了学习者在虚拟仿真教学系统中学习内容、操作任务的难度,这无疑和学习者的操作能力表现息息相关,而实际操作的差异使得学习者对知识产生不同程度的关注和兴趣。合适难度的任务可以让学习者感到困难与挑战,激发其学习动机,从而表现出更高的操作水平和任务完成率,进而取得更好的测试结果;而当任务复杂性过低或过高时,会让学习者的认知负荷处于过低或超负荷水平,从而引发懈怠行为,不利于产生良好的学习效果[29]。基于上述分析,本研究提出假设5(即H5):操作能力表现在任务复杂性与学习效果之间的倒U型关系中起中介作用。

(5)虚拟仿真技术的调节作用

建构主义学习理论指出,真实情境可以增加学习者对学习内容的认知维度,弥补其自身对知识意义建构的不足,调节其认知难度[30],从而影响学习者的学习效果。而虚拟仿真教学系统通过虚拟仿真技术为学习者创设学习的真实情境,使用户对环境的感知从想象转变为对真实世界的感知[31],从而增强学习者的信息接受行为[32]。因此,本研究认为虚拟仿真技术在虚拟仿真教学系统学习效果的影响机制中可能起重要的调节作用;同时,以虚拟仿真技术为调节变量,可以为建构主义学习理论界定限定条件和使用范围,有助于更加精细地解释变量之间的关系,从变量间共同作用、相互影响的角度解释虚拟仿真技术作用差异化的原因[33][34]。

在本研究中,当虚拟仿真程度低时,虚拟仿真教学系统为学习者提供有效的指导相对较少,学习者主要依靠自身经验与专业知识来获取信息、进行任务操作。此时,操作能力表现受学习者专业素养正向影响,即专业素养越高,学习者的操作能力表现越好。而在虚拟仿真程度高的情况下,虚拟仿真技术将为学习者提供场景化的知识和任务指引,学习者不需要高水准的专业素养就能理解实验任务并进行正确操作,弱化了专业素养对操作能力的要求,但与此同时会挫伤具有高专业素养学习者的积极性,即虚拟仿真技术弱化了学习者专业素养对操作能力表现的正向影响。基于上述分析,本研究提出假设6(即H6):虚拟仿真技术负向调节专业素养与操作能力表现之间的正向关系。

Dale等[35]认为,任务特征和技术特征的交互作用会影响个体的系统使用行为,从而影响个体绩效。如上文所述,任务复杂性与学习者的操作能力表现之间可能存在倒U型关系:①当任务复杂性在学习者的能力接受范围内时,操作能力表现随着任务复杂性的增加而提高,此时虚拟仿真技术的应用可以为学习者提供真实的场景和更多维度的感知,使教学内容变得更生动、更有趣,有利于提高教学内容对学习者的吸引程度,从而使学习者产生更高的学习积极性和更佳的操作行为表现;同时,虚拟仿真技术通过增加对任务的引导,可以提高学习者对任务复杂性的接受程度。②当任务复杂性超出学习者的能力接受范围时,操作能力表现随着任务复杂性的增加而下降,此时虚拟仿真技术的应用虽然可以为学习者提供更多维度的感知,但同时会增加学习者的认知负荷,加强学习者对任务复杂性的敏感度,即虚拟仿真技术加强了任务复杂性对操作能力表现的负向刺激作用。基于上述分析,本研究提出假设7(即H7):虚拟仿真技术增强了任务复杂性与操作能力表现之间的倒U型关系。

4 研究方法与测量

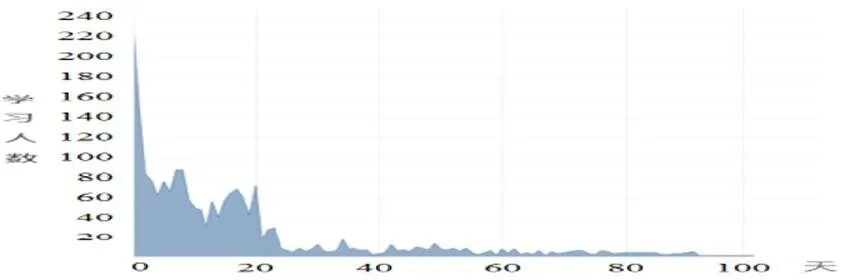

(1)数据获取与统计

为了得到更客观的分析结果,本研究收集的数据均来自于真实的虚拟仿真教学系统日志。本研究以江苏省镇江市江苏科技大学的企业管理虚拟实景实验教学系统为研究对象。该系统自2016年5月正式投入使用,截至2021年底,已经为2400多人次提供虚拟仿真的实验场景。本研究选取该系统71名学生于2020年2月24日至2020年3月8日进行专业课程学习时产生的5511条系统实验数据进行研究。这些学生同属于J大学信息管理与信息系统专业的大四学生,其中女学生37名、男学生34名,年龄分布在21~24岁之间。系统的每条实验数据主要包含用户的个人基本信息(姓名、学号)、任务步骤名称、操作得分以及操作时间;同时,本研究还统计与整理了这71名学生的个人信息(如性别、年龄、课程成绩等)和虚拟仿真场景数据(如任务步骤、任务要求数、对话时长等)。

(2)变量测量

本研究参考已有研究中的相关测量指标,对操作能力表现、学习效果、任务复杂性、专业素养、虚拟仿真程度等变量进行量化:①将积分作为操作能力表现的测量指标[36][37][38]。在实验过程中,每正确完成一项操作都将获得积分奖励,因此积分可以很好地衡量学习者在学习过程中的表现。②将最终的测试成绩作为学习效果的测量指标[39][40][41]。课程成绩是学习者利用系统进行实验操作后进行统一知识测试的成绩,故能客观地衡量学习者的学习效果。③用任务中平均每个步骤的任务要求数量表示任务复杂性[42]。④专业素养通过《2018管理科学与工程类教学质量国家标准》中信息管理与信息系统专业六门专业主干课程(即管理信息系统、数据结构、信息系统分析与设计、数据库原理与应用、数据挖掘与商务智能技术、计算机网络技术与应用)的加权成绩来衡量[43]。⑤虚拟仿真技术的应用程度采用虚拟仿真系统中平均每个任务步骤中用户与非玩家角色(Non Player Character,NPC)的对话时长来表示[44];⑥用布尔型变量表示学生的性别,即“0”表示女性、“1”表示男性。

三 数据分析与假设检验

1 描述性统计与相关分析

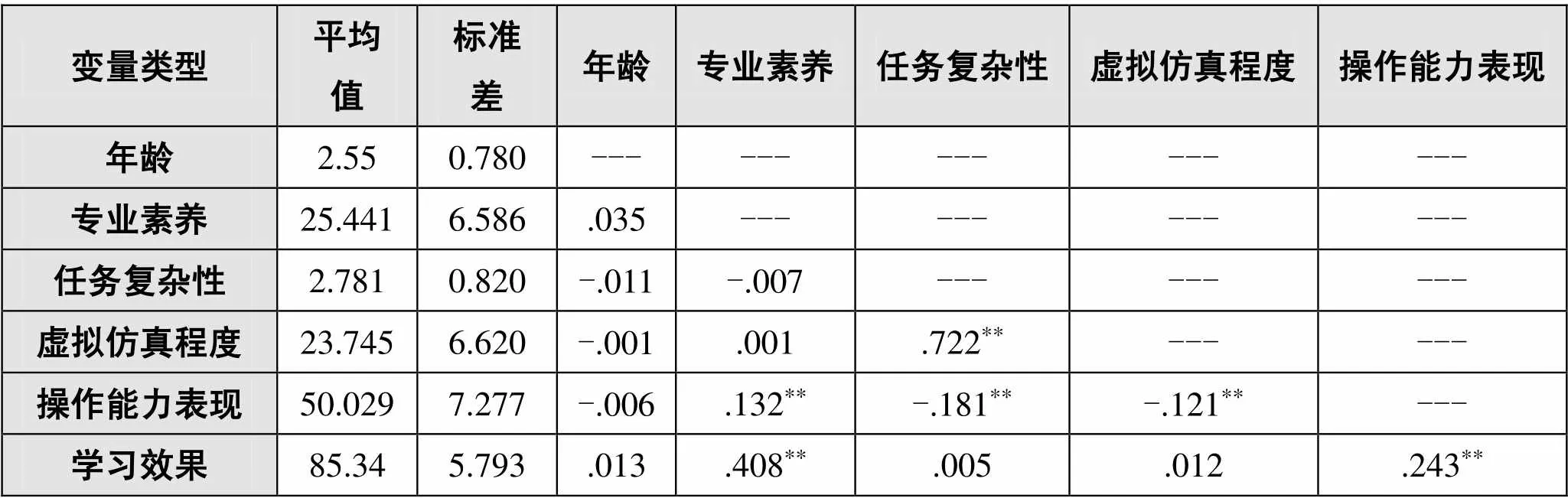

本研究对相关变量进行描述性统计和相关分析,结果如表1所示。表1显示,专业素养与操作能力表现(r=0.132,<0.01)、学习效果(r=0.408,<0.01)正相关,任务复杂性与操作能力表现(r=-0.181,<0.01)负相关,操作能力表现与学习效果(r=0.243,<0.01)正相关,初步验证了H1、H2a、H2b成立,为下一步假设检验奠定了良好的统计学基础。

表1 变量的平均值、标准差与相关系数

注:*<0.05,**<0.01(双尾检验)。

2 假设检验

(1)直接影响的检验

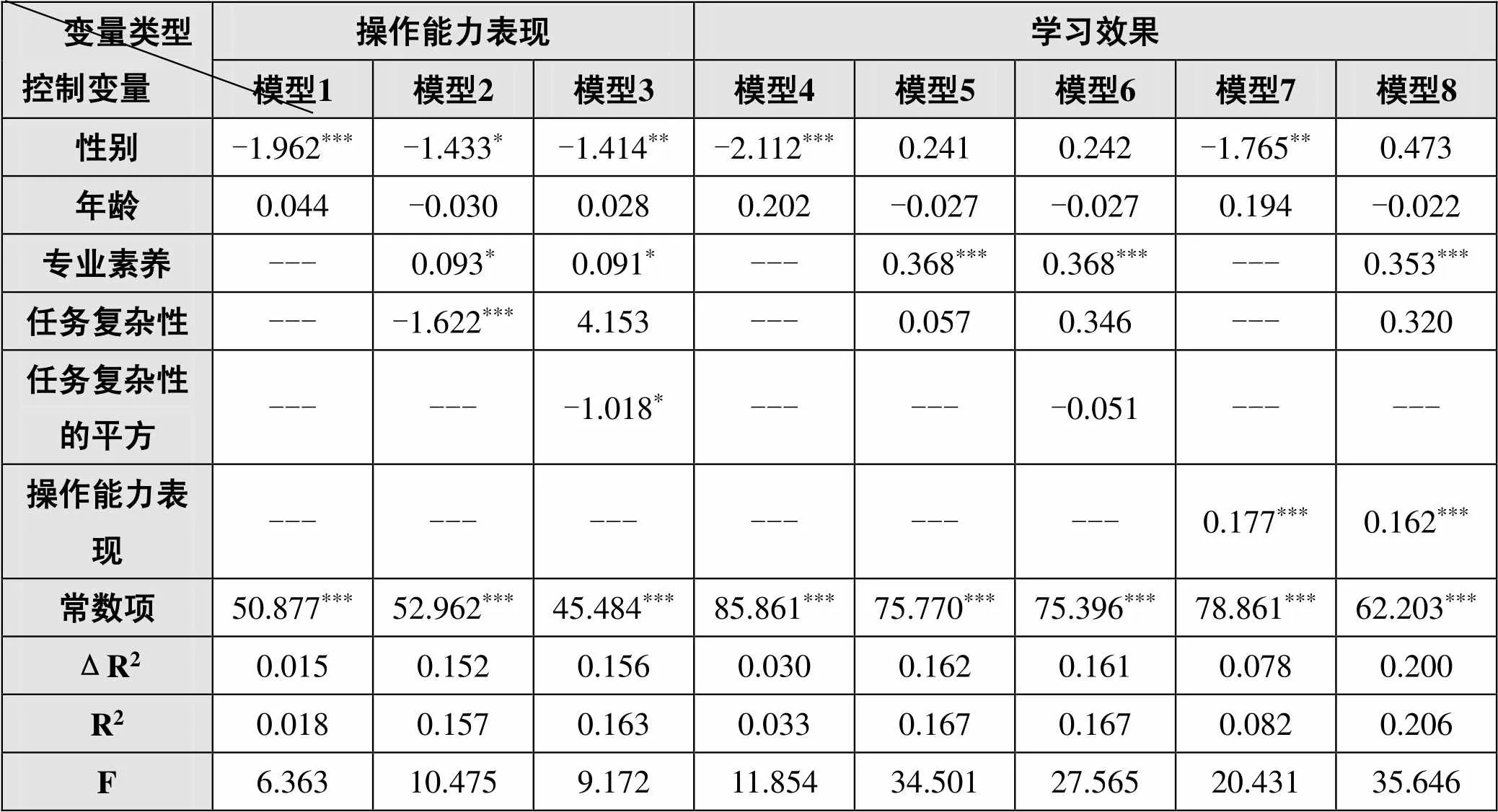

为探究专业素养、任务复杂性对操作能力表现与学习效果的直接影响,本研究进行了操作能力表现与学习效果的回归分析,结果如表2所示。

①专业素养和任务复杂性对操作能力表现的直接影响分析:在模型1的基础上,模型2中加入变量专业素养、任务复杂性,结果表明:专业素养与操作能力表现(β=0.093,<0.05)正相关,专业素养正向影响操作能力表现,假设H2a成立;任务复杂性与操作能力表现(β=-1.622,<0.001)负相关。在模型2的基础上,模型3中加入任务复杂性的平方,结果表明:任务复杂性的平方项显著,且为负数(β=-1.018,<0.05),初步判定任务复杂性与操作能力表现之间呈现出倒U型关系;在任务复杂性的取值范围内[考虑到实际的合理性,任务复杂性的取值范围为(0,5)],随任务复杂性的增加,操作能力表现先递增后递减(如图2所示),故假设H3a成立。②专业素养和任务复杂性对学习效果的直接影响分析:在模型4的基础上,模型5中加入变量专业素养、任务复杂性,结果表明:专业素养与学习效果(β=0.368,<0.001)正相关,专业素养正向影响学习效果,假设H2b成立;任务复杂性与学习效果(β=0.057,>0.05)不相关。在模型5的基础上,模型6中加入任务复杂性的平方,结果表明:任务复杂性的平方项不显著(β=-0.051,>0.05),任务复杂性与学习效果之间不存在倒U型关系,故假设H3b不成立。在模型4的基础上,模型7中加入操作能力表现,结果表明:操作能力表现与学习效果(β=0.177,<0.001)正相关,操作能力表现正向影响学习效果,故假设H1成立。

表2 操作能力表现与学习效果的回归分析

注:*<0.05,**<0.01,***<0.001(双尾检验)。

(2)操作能力表现的中介作用检验

如表2所示,在模型5的基础上,模型8中加入中介变量操作能力表现,结果表明:专业素养对学习效果的正向影响由原来的β=0.368(<0.001)减少为β=0.353(<0.001),操作能力表现对学习效果的正向影响为β=0.162(<0.001),操作能力表现在专业素养与学习效果之间起中介作用,故假设H4的成立得以验证。由模型5可以发现任务复杂性与学习效果之间不存在显著关系,所以操作能力表现在任务复杂性、学习效果之间的倒U型关系中不起中介作用,即假设H5不成立。

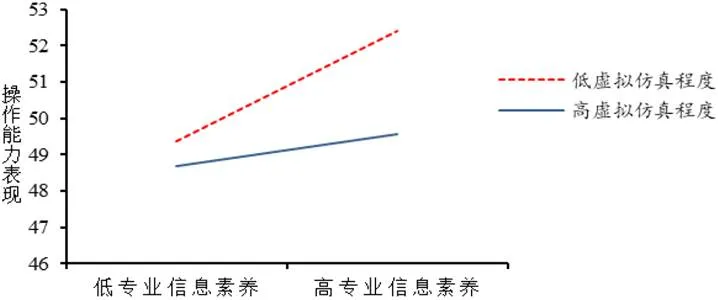

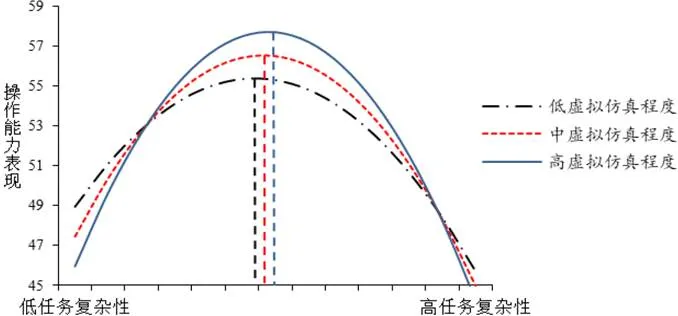

(3)虚拟仿真技术的调节作用检验

本研究对虚拟仿真技术的调节作用进行了检验,结果如表3所示。具体来说,本研究以操作能力表现为因变量,将性别、年龄作为控制变量输入模型,然后依次输入专业素养、任务复杂性、虚拟仿真技术等变量,建立了模型9。在此基础上,模型10中加入虚拟仿真技术与专业素养的交互项,结果表明:虚拟仿真技术与专业素养的交互项显著,且为负数(β=-0.113,<0.05),可见虚拟仿真技术减弱了专业素养对操作能力表现的正向影响,即假设H6成立。在模型3的基础上,模型11中加入调节变量虚拟仿真技术及其与自变量任务复杂性、任务复杂性的平方的交互项,结果表明:虚拟仿真技术与任务复杂性的平方的交互项显著,且为负数(β=-0.230,<0.01);同时,各个主效应也都显著,初步确定虚拟仿真技术在任务复杂性、操作能力表现之间存在调节作用,虚拟仿真技术增强了任务复杂性与操作能力表现之间的倒U型关系,即假设H7成立。

表3 虚拟仿真技术的调节作用

注:*<0.05,**<0.01,***<0.001(双尾检验)。

图3 虚拟仿真技术在专业素养与操作能力表现之间的调节作用

图4 虚拟仿真技术在任务复杂性与操作能力表现之间的调节作用

为了更加直观、明显地展示虚拟仿真技术在专业素养、任务复杂性与操作能力表现之间的调节效应,本研究选取虚拟仿真技术的平均值加减一个标准差的值分别代入对应的回归模型中并进行绘图,结果如图3、图4所示。图3显示,相较于低虚拟仿真程度,在高虚拟仿真程度的情境下学习者的操作能力表现随着专业素养的增加处于较低且相对平缓的上升水平,可见虚拟仿真技术减弱了专业素养与操作能力表现的正向关系,即假设H6的成立得以验证。而图4显示,随着虚拟仿真程度的增加,任务复杂性与操作能力表现之间的倒U型关系曲线变得越来越陡峭,且转折点向右移动,由此可以得出结论:虚拟仿真技术增强了任务复杂性与操作能力表现之间的倒U型关系,且增加了学习者对任务复杂性的接受程度,即假设H7的成立得以验证。

四 研究结论与应用建议

1 研究结论

根据上述数据分析与假设检验结果,本研究主要得出了以下结论:

①学习者的专业素养对操作能力表现、学习效果的直接效应显著,且操作能力表现具有显著的中介作用。由此可见,学习者的专业素养正向影响操作能力表现、学习效果——随着专业素养的提升,学习者在虚拟仿真教学系统中往往获得更好的操作能力表现和学习效果。此外,操作能力表现正向影响学习效果,且在学习者的专业素养与学习效果之间起中介作用,也就是说具有较高专业素养的学习者在虚拟仿真系统的学习过程中可以通过更深入的系统操作探索,获得更好的学习效果。

②任务复杂性对操作能力表现、学习效果的直接效应存在差异。任务复杂性与操作能力表现之间呈倒U型关系,这表明在一定范围内,任务复杂性可以激发学习者接受挑战的兴趣,与学习者能力匹配的教学内容才能促进更好的学习表现,该结论符合心流理论的思想[45]——当技能与挑战一致时,会出现心流体验;而超出学习者的能力范围后,随着任务复杂性的提高,学习者会产生懈怠心理及其相关行为。而任务复杂性与学习效果之间未呈现显著的倒U型关系,可能的解释是在最终考核的压力下,无论任务复杂性的高低,学习者都将对教学内容进行一定的复习巩固,这个过程可能弱化了任务复杂性对学习效果的影响。

③虚拟仿真教学系统的操作能力表现受虚拟仿真技术在专业素养、任务复杂性方面调节作用的影响。首先,虚拟仿真技术减弱了专业素养与操作能力表现的正向关系。由于虚拟仿真技术为学习者提供了真实的场景和引导,降低了虚拟仿真教学系统对学习者专业素养的要求,即使专业基础差的学习者在虚拟仿真技术的支持下也能获得良好的行为表现,但同时也挫伤了高专业素养学习者学习的积极性。其次,虚拟仿真技术增强了任务复杂性与操作能力表现之间的倒U型关系,且增加了学习者对任务复杂性的接受程度。当任务复杂性在学习者的接受范围内,虚拟仿真技术的应用可以增加学习者对任务复杂性的更多维度感知,增强任务复杂性对学习者的正向刺激作用;当超出这个范围后,虚拟仿真技术的应用可能会加剧学习者的认知负荷,增强任务复杂性对学习者负向刺激作用,这在一定程度上解释了已有的虚拟仿真技术作用相关研究所得结论大相径庭的原因。

2 虚拟仿真教学系统的应用建议

为了进一步提升虚拟仿真教学系统的学习效果,本研究基于上述研究结论,针对虚拟仿真教学系统的具体应用提出以下建议:①任务复杂性与操作能力表现之间呈倒U型关系,因此高校在应用虚拟仿真教学系统时,应注意教学内容与学习者能力的匹配,根据学习者能力设置不同难度的教学内容,以激发学习者的学习动力。②虚拟仿真技术降低了虚拟仿真教学系统对学习者专业素养的要求,故可以考虑将虚拟仿真教学系统更多地应用于调动专业基础较差的学习者的积极性。③虚拟仿真技术增强了任务复杂性与操作能力表现之间的倒U型关系,因此高校在应用虚拟仿真教学系统时,应注意虚拟仿真技术需配合教学内容发挥其调节作用——当教学内容过于复杂时,应减少虚拟仿真技术对学习者的干扰,以降低学习者的认知负荷;而当教学内容过于单调时,应加大虚拟仿真技术的应用力度,激发学习者的主动探索意识,从而取得更好的教学效果。

五 结语

本研究基于建构主义学习理论,构建了虚拟仿真教学系统学习效果的影响机制模型,并以江苏科技大学企业管理虚拟实景实验教学系统为例进行了实证研究,揭示了虚拟仿真教学系统学习效果的影响因素。本研究从虚拟仿真技术在虚拟仿真教学系统中所起调节作用的角度,解释了现有研究中虚拟仿真教学系统的学习效果存在差异性的原因,为虚拟仿真技术的相关研究提供了一个新颖的视角;同时,本研究采用建构主义学习理论解释了学习者特征要素——专业素养对学习效果的影响,扩展了现有研究对虚拟仿真教学系统学习效果影响因素的探索,丰富了虚拟仿真教学系统学习效果的相关理论研究。需要指出的是,由于本研究仅以一个虚拟仿真教学系统为例进行实证研究,样本量较小,且不具有典型的代表性特征。为了提高样本的容量和代表性,后续研究可考虑扩大样本的采集范围,研究不同学习阶段、不同专业的学习者在应用虚拟仿真教学系统时的学习效果差异,以更深入地探索虚拟仿真教学系统学习效果的影响因素;同时,还可进一步探讨不同中介变量在虚拟仿真教学系统学习效果影响机制中的具体作用,以及虚拟仿真技术对虚拟仿真教学系统学习效果的调节作用,以完善虚拟仿真教学系统学习效果影响机制的理论模型,为高校从不同视角提高虚拟仿真教学系统的教学效果提供理论依据。

[1]教育部.教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知[OL].

[2]杨刚,邱创楷,郑晓丽.基于虚拟全景的学习方式促进学习动机与写作成绩的实证研究[J].电化教育研究,2020,(1):91-98.

[3]赛迪智库电子信息研究所.虚拟现实产业发展白皮书(2019年)[OL].

[4]杨兵,刘柳,朱晓钢.虚拟仿真实训系统学习行为意向影响因素研究——以企业运营虚拟仿真实训系统为例[J].中国远程教育,2019,(5):26-36.

[5]Huang H, Rauch U, Liaw S. Investigating learners’ attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a constructivist approach[J]. Computers in Education, 2010,(3):1171-1182.

[6]高媛,黄荣怀.《2017新媒体联盟中国高等教育技术展望:地平线项目区域报告》解读与启示[J].电化教育研究,2017,(10):77-87.

[7]张雪,罗恒,李文昊.基于虚拟现实技术的探究式学习环境设计与效果研究——以儿童交通安全教育为例[J].电化教育研究,2020,(1):69-75.

[8][33]王雪,徐文文,高泽红.虚拟现实技术的教学应用能提升学习效果吗?——基于教学设计视角的38项实验和准实验的元分析[J].远程教育杂志,2019,(6):61-71.

[9][34]崔钰婷,赵志群.虚拟现实技术对学生学习绩效的影响——基于59项实验或准实验研究的元分析[J].中国远程教育,2020,(11):63-71.

[10]王晶莹,周明.基于虚拟现实学习平台之通用技术课程的教学效果研究:高中生技术技能的实证调查[J].电化教育研究,2015,(11):75-80.

[11]王铎,王晰巍,李玥琪.虚拟现实环境下用户信息接受行为临场感研究[J].现代情报,2020,(2):52-61.

[12]佩吉A.艾特默,蒂莫西J.纽比,杜丹丹,等.学习理论与教育技术:一种互惠关系[J].电化教育研究,2016,(12):5-14.

[13]王娟娟.基于核心素养的初中信息技术技能课教学——以《Photoshop图片合成》一课为例[J].中学教学参考,2017,(36):49-50.

[14][21]郭咏梅,宋苗境.基于建构主义学习理论的幼儿图画书阅读教学策略[J].教育导刊:下半月,2015,(9):39-41.

[15]高媛,刘德建,黄真真.虚拟现实技术促进学习的核心要素及其挑战[J].电化教育研究,2016,(10):77-87.

[16][30]李志河,师芳,胡睿智.数字化场馆中的非正式学习影响因素及其模型研究[J].电化教育研究,2018,(12):70-77.

[17]傅钢善,王改花.基于数据挖掘的网络学习行为与学习效果研究[J].电化教育研究,2014,(9):53-57.

[18]王改花,傅钢善.网络学习行为与成绩的预测及学习干预模型的设计[J].中国远程教育,2019,(2):39-48.

[19]胡航,杜爽,梁佳柔,等.学习绩效预测模型构建:源于学习行为大数据分析[J].中国远程教育,2021,(4):8-20.

[20]李华,魏一通.混合式教学中学生学习行为评估体系构建与应用研究[J].中国电化教育,2020,(10):58-66.

[22]杨九民,徐珂,韩佳雪,等.教学视频中线索类型与学习者先前知识经验对学习的交互影响[J].现代远程教育研究,2020,(1):94-102.

[23]胡小勇,徐欢云,陈泽璇.学习者信息素养、在线学习投入及学习绩效关系的实证研究[J].中国电化教育,2020,(3):77-84.

[24]Robinson P. Task complexity, cognitive resources, and syllabus design: A triadic framework for examining task influences on SLA[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001:287-318.

[25]黄骞.任务复杂度对学生英语阅读理解和词汇习得的影响[J].外语界,2013,(3):22-30、76.

[26]刘哲雨,王红,郝晓鑫.复杂任务下的深度学习:作用机制与优化策略[J].现代教育技术,2018,(8):12-18.

[27][29]游静.基于唤起理论的协同创新任务难度划分研究[J].管理工程学报,2017,(3):93-99.

[28]江波,高明,丁继红,等.虚拟仿真实验学习行为分析[J].中国远程教育,2017,(9):11-18.

[31]Daugherty T, Li H, Biocca F. Consumer learning and the effects of virtual experience relative to indirect and direct product experience[J]. Psychology & Marketing, 2008,(7):568-586.

[32]Yim M Y, Cicchirillo V, Drumwright M E. The impact of stereoscopic three-dimensional (3-D) advertising[J]. Journal of Advertising, 2012,(2):113-128

[35]Goodhue D L, Thompson R L. Task-technology fit and individual performance[J]. Management Information Systems Quarterly, 1995,(2):213-236.

[36]赵一鸣,郝建江,王海燕.虚拟现实技术教育应用研究演进的可视化分析[J].电化教育研究,2016,(12):26-33.

[37][39][43]Sanchez D R, Langer M, Kaur R. Gamification in the classroom: Examining the impact of gamified quizzes on student learning[J]. Computers & Education, 2020,144:103666.

[38]Hardy J H, Day E A, Steele L M. Interrelationships among self-regulated learning processes: Toward a dynamic process-based model of self-regulated learning[J]. Journal of Management, 2018,(6):1-32.

[40]柳瑞雪,任友群.沉浸式虚拟环境中的心流体验与移情效果研究[J].电化教育研究,2019,(4):99-105.

[41]Putz L M, Hofbauer F, Treiblmaier H. Can gamification help to improve education? Findings from a longitudinal study [J]. Computers in Human Behavior, 2020,110:106392.

[42]Li Y, Yu C, Liu J, et al. Measuring task complexity in information search from user’s perspective[J]. Proceedings of the American Society for Information Science & Technology, 2012,(1):1-8.

[44]贺宝勋,庄科君,马颖峰.游戏学习分析:教育游戏融入课堂教学的核心要素——国外游戏学习分析发微[J].电化教育研究,2018,(9):96-101.

[45]Csikszentmihalyi M. Play and intrinsic rewards[J]. Journal of Humanistic Psychology, 1975,(15):41-63.

Research on the Influence Factors of Learning Effect of Virtual Simulation Teaching System

YIN Jun1LI Lu-lu1[Corresponding Author]QI Xin-lei2GE Shi-lun1QIAN Ping3

Aiming at the problem of the unclear mechanism about how virtual simulation teaching system affects students’ learning effect, this paper constructed the influence mechanism model of learning effect of virtual simulation teaching system based on the constructivism learning theory. On this basis, this paper used the system log data to explore the influence of virtual simulation teaching system on learning effect from the aspects of teaching content, virtual simulation technology, and learner characteristics, and proposed seven research hypotheses. Then, taking the virtual reality experimental teaching system of enterprise management in Jiangsu University of Science and Technology as an example, this paper conducted an empirical study and verified the seven research hypotheses one by one. The results showed that learners’ professional literacy had a positive relationship with the performance of operational ability and learning effect. Meanwhile, there was an inverted U-shaped relationship between task complexity and operational ability performance. Virtual simulation technology moderated the relationship between professional literacy, task complexity and operational capability performance, respectively. Finally, some suggestions for the specific application of virtual simulation teaching system were proposed in this paper, in order to improve the teaching effect of the virtual simulation teaching system in colleges and universities.

virtual simulation teaching system; learning effect; learners’ behavior; teaching contents; virtual simulation technology; learners’ characteristics

G40-057

A

1009—8097(2022)01—0064—11

10.3969/j.issn.1009-8097.2022.01.007

基金项目:本文为江苏省高等教育教改研究立项课题“一流专业建设背景下高校专业负责人管理制度创新研究”(项目编号:2019JSJG234)、江苏省教育信息化研究课题“经管类虚拟仿真实验教学效果的影响机制研究”(项目编号:20180045)、江苏科技大学本科教育教学改革研究课题“基于教育知识图谱的个性化学习资源推荐系统研究”(项目编号:XJG2021020)的阶段性研究成果。

尹隽,副教授,博士,研究方向为信息系统复杂性、机器学习应用、教育信息化等,邮箱为bamhill@163.com。

2021年5月31日

编辑:衍洐