从乡村性到后乡村性:乡村旅游的理论展望

李志飞 吴锦超 张晨晨

(湖北大学旅游学院 湖北武汉 430062)

引言

乡村旅游指在乡村地区开展、以乡村性为依托的旅游活动,乡村性是其发展的核心动力和独特卖点(Reichel,Lowengart & Milman,2000)。乡村旅游的活动内容和产品形态具有乡村特色,既彰显了传统村落独特的风土人情和田园风貌,又符合旅游者的主观需求(韩非、蔡建明、刘军萍,2010),吸引了大批向往乡土生活的游客。然而,乡村旅游发展过程中产生的一些问题导致乡村旅游陷入困境。从供给角度来看,受村民观念的转变、外来游客的涉入以及城镇化等多种因素的影响,乡村旅游地的空间、文化、产业和环境遭受冲击,传统的乡村特征难以继续维持,乡村性发生流失与被解构;从需求角度来看,城市居民是乡村旅游的主要游客群体,乡村被想象成一个民风淳朴、环境优美的精神家园,游客既渴望乡村的独特气息,又无法舍弃现代都市生活的便利,导致基于乡土性的乡村性难以满足游客新的需求。发展乡村旅游必须保持乡村的原真性特征,这一点仍是众多学者的共识(游红军、彭艳,2009;韩非、蔡建明、刘军萍,2010;廖慧怡,2014),但这也导致一些乡村旅游目的地在开发中过度追求“原汁原味”,既阻碍了乡村社会的发展,又不利于乡村旅游的可持续发展。而在后现代背景下,乡村旅游呈现出新的发展趋势,传统乡村社会的乡村性正在流失,逐渐被解构,同时也开始呈现出一种新的乡村性——后乡村性。

一、何为乡村性?

乡村性(rurality)一词产生于18 世纪的欧洲,意为“之所以成为乡村的条件”(龙花楼、张杏娜,2012)。20 世纪20年代,社会学领域率先开始了对乡村性的研究,社会学家将乡村性定义为乡村的本质特征,通过乡村性来认识乡村(Marc,1990)。20 世纪50年代末,乡村性正式进入地理学领域,由于乡村本身的动态性和不稳定性,乡村的概念和内涵难以被准确把握,学者们意识到无法通过单一的概念来概括乡村,故乡村地理学领域提出用乡村性来定义乡村(李红波、张小林,2015)。

乡村性产生于乡村的日常生产、生活等社会实践,并包含了乡村空间所衍生的一系列社会文化特征(Nilsson,2002)。作为描绘乡村空间与地域类型的重要概念(Woods,1998/2010),乡村性对识别、优化城乡空间具有重要的作用(冯健、周一星、李伯衡等,2012)。Cloke(1977/1978)首次构建出乡村性指数作为评判乡村发展类型的基本标准,用于揭示乡村内部差异,Lane(1994)将乡村性的概念引入旅游学,此后Halfacree(1995)、Duenckmann(2010)、Caschili、Montis 和Trogu(2015)等学者更进一步,优化和完善了乡村性的概念内涵。由于乡村社会的动态演变和社会科学理论的更替,国外对乡村性的认识和理解不断变化,先后产生了基于功能主义视角的描述性流派、基于政治经济学视角的乡土流派和基于建构主义视角的社会建构流派(范学刚、朱竑,2016),3 种理论流派探讨乡村性的基本问题时,从追求 “乡村性是什么”到“乡村性如何被认识”,再到“乡村性如何被建构”,研究重点从关注乡村的物质性到乡村的政治经济结构,再到乡村的社会表征,体现了国外乡村性研究从“本体论”向“认识论”的转变。3 种流派从不同层面对乡村性进行了阐释,虽然国外对乡村性的研究日趋丰富,但由于乡村的复杂性,学界对相关问题的争论依然较多,乡村性的基础理论研究仍是热点。

国内对乡村性也进行了积极探索,研究集中于地理学、社会学和管理学领域。张小林(1998)最早将乡村性概念引入国内,用乡村性来定义乡村,以此区别于城市,并从理论层面构建了乡村性指数,为国内乡村性的研究奠定了基础。在乡村地理学领域,乡村性的概念被广泛用于描述乡村特征与差异、划分乡村类型、探讨乡村时空演变格局等。例如,龙花楼、刘彦随和邹健(2009)构建了乡村性指数以刻画乡村性强弱、评价乡村的内部发展差异;孙玉、程叶青和张平宇(2015)深入系统地探究了乡村性的时空演变特征;李智、张小林和李红波等(2017)则从微观尺度揭示了乡村性与乡村发展的内在逻辑。在社会学和管理学领域,学者倾向于研究乡村旅游的乡村性,将乡村性应用于乡村旅游的开发与评价中,并试图构建反映乡村旅游乡村性特征的综合评价指标。此外,乡村性的认知与保护也是研究的重要议题,部分研究已经表明乡村旅游语境下的乡村性有别于乡村地理学语境下的乡村性,二者的侧重点存在差异(张歆梅,2008;宋子千,2011;刘敬华,2018)。例如,相比于一般村庄居民,乡村旅游地的原住民拥有更强的主体意识(刘敬华,2018)。

由上可以发现,有关乡村性概念的研究往往涉及乡村性指数的构建。总体来说,国外有关乡村性的研究侧重于基础理论分析,早期关注乡村性的概念、本质与特征等,近年来则开始转向乡村性的形成机制和建构过程。国内研究虽对乡村性进行了积极探索,但理论层面仍滞后于国外,对乡村性的基础理论探讨相对较少,倾向于测度和评价不同区域、不同尺度下的乡村性。

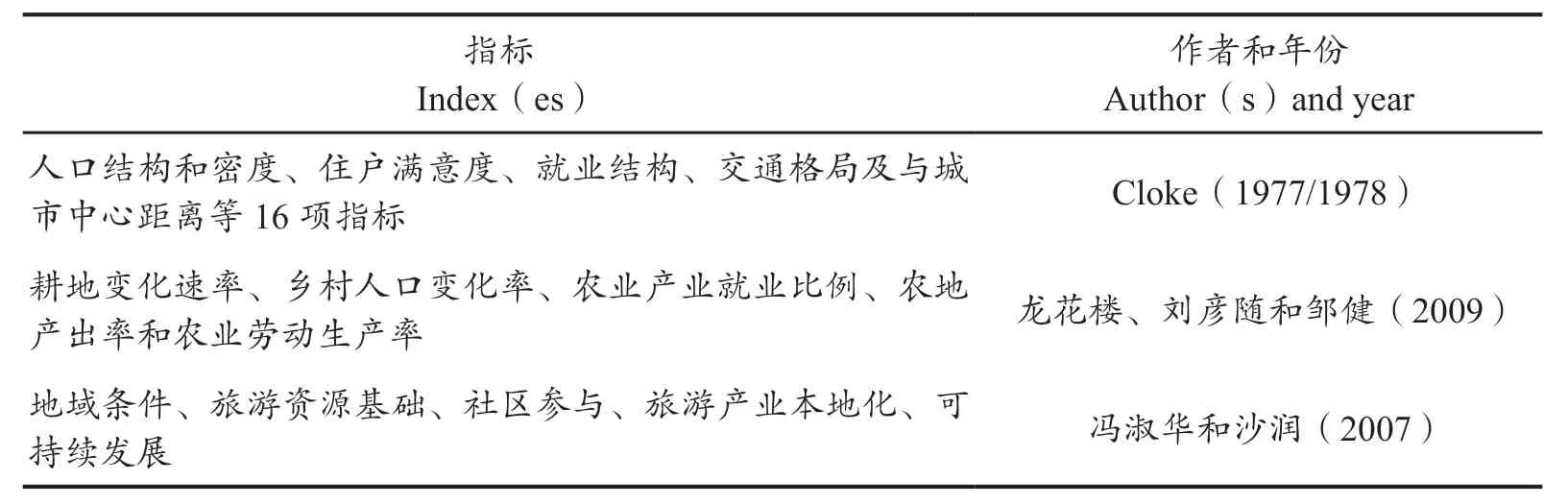

虽然国内外学者就乡村性的概念内涵依然争议不断(见表1),对乡村旅游的概念也有不同的表述,但均认同乡村性是乡村旅游的核心特征,强调乡村性对于乡村旅游的重要性,乡村旅游与其他旅游活动的本质区别在于乡村性(陶玉霞,2015),因此能否正确理解乡村性将关乎乡村旅游能否良性发展。尽管乡村旅游乡村性的独特内涵已经开始被学界认知,但相关理论研究成果依然较少,尤其缺乏对乡村旅游乡村性的系统性论述,因此有必要从旅游学视角对乡村性进行系统解读。

表1 乡村旅游语境下乡村性的概念内涵Tab.1 The connotations of rurality in the context of rural tourism

二、乡村性的流失与解构

自改革开放以来,中国的乡村发展经历了从生产主义到后生产主义、从工业化到后工业化、从生产空间到消费空间的转变(吕祖宜、林耿,2017),乡村的变化深刻影响着学界对乡村性的认识。城镇化打破了我国乡村长期封闭的格局,使城市与乡村之间空间界限逐渐模糊(胡晓亮、李红波、张小林等,2020)。城市人口的涌入改变了乡村的人口结构与组织形式;以旅游业为代表的多种产业形式向乡村地区转移,弱化了乡村的农业属性,凸显了乡村多方面的价值;城市的文化观念和生活方式向乡村渗透,乡村的价值观念、习俗规范和文化传统发生变化。传统乡村不仅在空间上被城市侵蚀,还面临农业生产功能丧失、乡村文化衰退、生态与文化景观被破坏的困境,乡村正在变成一个多主体、多功能、多维度的空间(吕祖宜、林耿,2017)。传统乡村特征的消失和村落空间的衰退是乡村性流失与解构的表征。

面对乡村性流失与解构的现象,学术界出现了一种“乡村性终结”的声音(张勇、冯健,2017)。李培林(2002)最早使用“村落的终结”来刻画中国农村聚落消亡的复杂过程。Mitchell(1998)认为乡村地区旅游业的兴起使得乡村的原生景观和社区被大量符号化的消费景观取代,在乡村空间上呈现出一种景观混杂的状态,从而导致乡村本土的连续性和原真性被消解,这种拼贴风格的城市化空间不仅给村民带来了孤立感和疏离感,还使其丧失了身份认同(Lin,Xie & Lv,2016)。刘梦琴(2011)指出乡村的终结实际上是乡村社区城市化的现象,表现为乡村的景观、文化、生产方式、生活方式等的城市化。城镇化的推进使得传统乡村转变或消失被认为是导致“乡村性终结”的主要原因。

然而,乡村性真的终结了吗?事实上,无论是“乡村性终结”还是“村落终结”都是基于城乡二元论的思想,带有明显激进主义色彩。旅游业的发展虽然解构了传统乡村地区的乡村性,但是却没有彻底地终结乡村性,村落也没有完全被消解,即乡村性的流失不等于乡村性的终结,现代化的侵入并没有摧毁乡村性,反而为传统村落的再生和发展提供了良好的机遇(文军、吴越菲,2017a)。张勇和冯健(2017)摒弃了城乡二元的思想,强调“乡村性再生”比“乡村性终结”更适合当下中国乡村演变的复杂情境。Cui 和Ryan(2011)认为发展乡村旅游和文化创意等第三产业增加了乡村对外接触的机会,村民的主体现代性和集体社区认同都得以增强。郭文和黄震方(2013)从皮埃尔“场域理论”和列斐伏尔“空间生产理论”的视角,探讨了旅游发展背景下乡村由内源性自生式本体空间向外源性嵌入式构建空间转变的过程。尽管旅游开发使乡村的物质空间景观化、文化空间多元化和社会空间复杂化,但传统村落的共同体本质和网络关系并没有因此发生根本变化,它的政治、社会、文化空间被不同程度地保留下来(文军、吴越菲,2017a)。乡村性在流失和解构的同时伴随着一种新的乡村性再生和重构(文军、吴越菲,2017b;田毅鹏、张红阳,2020)。在后现代社会,乡村居民对于现代生活的渴望、对于经济发展的追求被视为乡村社会的一种进步(郑丽娜、王维艳、李庆雷,2020),因此乡村性的保护不能以牺牲乡村发展为代价,而应该对重构的乡村性进行保护。

三、后乡村性:乡村性的重构

1.后乡村性的建构维度

受城镇化进程的影响,许多国家的乡村旅游目的地均发生了显著的变化,继续维持乡村的原真性特征已经不符合实际,乡村旅游在带动目的地经济发展的同时不可避免地造成乡村性流失,但这一过程也伴随着乡村性的重构。乡村地理学很早就提出了后乡村的概念,将其用来描述乡村转型过程中重构的乡村性(Hopkins,1998)。后乡村是对乡村性自身的一种反思与超越,强调乡村性不是先存的实体,而是经由社会实践所建构的多元化产物(Cloke,Marsden & Mooney,2006)。正如Murdoch 和Pratt(1993)的研究,后乡村是“后”的,并不是因为处于后现代这个时代,导致所有的思想和理论都是“后”的,而是当研究的重点放在意义的产生时,在不同的语境中建构乡村的方式是多元的。后乡村认为乡村不应该再被视为固定的,而是可以被思考、塑造、改变、体验和生活的具有内在开放性的社会建构物,因此研究者应该关注后乡村性是如何被建构并运用于实践的(Juska,2007)。社会建构主义还表明乡村性同时存在于物质和想象两个层面(Halfacree,1993),但乡村性研究大多只关注到了乡村的物质层面。想象层面的乡村性被不同社会群体赋予了文化意义和空间想象,承载着人们的美好期待。如Cloke(1997)所言,以前某种乡村性的“真实”形式能够生产乡村的文化映射,而现在的情况是,乡村的文化映射先于并指导对乡村的认知,呈现了一种乡村性的“虚拟”形式。乡村地理学的后乡村理论为理解乡村旅游的后乡村性提供了借鉴。

城镇化的发展导致了乡村地理学意义上乡村性的流失,却也推动着乡村旅游意义上后乡村性的重构。后乡村性承认乡村性流失的必然,对乡村性的流失持包容态度(郑丽娜、王维艳、李庆雷,2020)。目前学者所研究的乡村性重构涉及主体、景观、文化、功能、城乡关系、社会关系等方面,重构过程主要有“要素—结构—功能”重构和“空间—经济—社会”重构两种观点,二者都表明,乡村性重构是内生需求和外生驱动力综合作用的结果(Long & Liu,2016;Yao & Xie,2016)。因此,后乡村性的建构可以表述为在城乡因素的共同作用下,传统乡村物质以及非物质的多种要素被重新塑造,从而呈现出新的特征的过程,在这一过程中乡村的主体、空间、景观、功能和社会关系等都会发生变化。区别于传统的乡村性思维,维持原汁原味的乡村特征不再是发展乡村旅游的有效路径,后乡村性认为要推进乡村旅游的可持续发展、实现乡村的全面振兴,必须对传统乡村特征选择性保留,如交通设施不方便、卫生环境差等乡村要素不具有保留意义,即乡村旅游的乡村性应基于人类社会动态发展的必要性与现实性(刘沛林、于海波,2012),充分考虑游客开展乡村旅游的需求和村民追求现代化的权利。基于此,本文认为后乡村性可以从以下6 个维度进行建构:

(1)乡村“新移民化”。全面认识乡村性的主体有助于理解后乡村性的建构过程,传统乡村社会长期处于相对单一的“社会闭环”中,乡村居民的经济活动依赖于土地,农业生产是乡村的核心功能(Schneider,2015)。在后现代社会背景下,乡村成为一个开放性的空间,城镇化导致农村出现青壮劳动力流失、农民大量减少、空心化等现象,外来群体的涉入丰富了人口结构,新的就业岗位为乡村的原生居民提供了多样的谋生选择,从而在家庭结构上表现为传统家庭比例下降,非农和非农就业家庭比例上升,即乡村旅游通过改变人口结构、生计方式等途径实现了乡村的主体性重构(Liu & Liu,2016)。农民不再是建构乡村性的唯一力量,人口外流使传统乡村发展主体的力量弱化,正如后乡村强调主体混杂一样(范学刚、朱竑,2016),以游客为代表的“新移民”群体与原住民一起构成了乡村的多元主体,并在后乡村性的建构中发挥重要的能动作用。

(2)乡村“再地方化”。乡村聚落形态、乡村建筑和乡村自然与社会文化环境构成了乡村景观的3 个重要方面(游红军、彭艳,2009)。在传统乡村中,因村民生产生活的需要以及传统文化的影响,乡村景观的特征主要表现为自然和实用。后乡村性包含了旅游者对乡村的期望与想象,城市居民回归自然、释放自我的心理诉求以及对乡村淳朴、宁静与悠闲生活的向往推动了乡村旅游的发展,旅游者通过想象、认知和体验的方式参与了乡村话语层面的建构。受旅游者需求的影响,乡村通过对原有乡村景观有目的的干预,突出了后乡村性景观的生态价值、美学价值和经济价值,乡村的话语层面通过旅游活动实现了向物质层面的映射,乡村的景观被重新塑造,这些多样化的景观形式既满足了游客心理需求又契合村民生产生活的需要,符合乡村自身发展的要求。借助乡村旅游,乡村性的功能与价值被重新挖掘并利用,乡村“再地方化”是乡村景观的乡村性重新被激活并被赋予新的地方意义的过程(田毅鹏、张红阳,2020)。

(3)文化城市化。乡村旅游促进城市和乡村文化的交流,游客在乡村地区展开旅游活动的同时,也带来城市的价值观念和生活方式。城市文化在向乡村传递的过程中与传统乡村地区特色的地方文化产生碰撞,但是弱势的乡村文化并没有因为城市文化冲击彻底衰落,反而在与城市文化接触过程中不断做出调整和改变,城乡文化在乡村地区呈现出融合的态势,乡村文化与城市文化在矛盾与斗争的反复交替中不断地整合前进,重构了乡村的地方文化。没有乡村文化的顽强坚守,后乡村性的建构就不可能发生(Lin,Xie & Lv,2016)。文化城市化指乡村文化在保持其内核的基础上主动吸收城市文化的精华,做出了符合村民对现代化的向往以及游客心理需求的改变,有利于乡村旅游的可持续发展。

(4)居住到栖居。栖居是海德格尔(2005)在《诗·语言·思》一书中提到的概念,他认为“栖居是终有一死的人在大地上存在的方式”;曹诗图和韩国威(2012)将栖居描述为人对闲适、放松、自由、平静的生活方式的追求,对生命本质的领悟与体验。相较于居住强调的功能属性,栖居更侧重于精神层面,它描绘的是人类生活的理想图景,反映了人类生活艺术化和审美化的当代取向。由于日常生活和工作对人的束缚,人们很难在现实生活中达到栖居的状态,而乡村旅游为人们的栖居提供了可能。旅游的本质就是栖居(杨振之,2014),乡村旅游通过空间共享和价值共创的方式让游客体验自我的回归,发现存在的价值和意义,实现了暂时的“诗意地栖居”。

(5)城乡二元对立到城乡连续体。城乡二元对立理论将城市与乡村看作相互矛盾的对立物,二者之间存在清晰的界限,乡村的概念往往需要置于城乡二元对立的体系下理解,这种理论难以解释后现代化背景下城乡之间复杂的关系。后乡村性用一种多元混合视角看待城市和农村(Woods,2007),将城乡关系带入一种更加复杂的状态,认为城乡是一个连续的整体,城市和乡村不具有排他性,强调城乡是可以相互影响、相互联系、相互融合的。乡村旅游是城镇化的产物,城乡之间的复杂互动深刻影响着后乡村性的建构。都市性与乡土性在乡村空间融合共生,现代与传统相互交织使得乡村更具有生命力。

(6)社区参与到社区营造。社区参与指将居民社区单独作为旅游发展的主体参与当地旅游发展的决策、执行体系中(胥兴安、孙凤芝、王立磊,2015),强调促进村民参与旅游活动,使他们在乡村旅游的发展中获益,其目的是增进社区集体和个人的福利(黎洁、赵西萍,2001)。事实上,社区居民并不能通过社区参与直接获得额外收益,而是通过参与旅游决策过程,进而影响相关利益分配,社区参与本质上是社区与外部力量抗争的过程(左冰、保继刚,2008)。社区营造通过唤醒居民自主意识,自下而上构建社区文化共同体。除了强调社区居民的广泛参与,社区营造还注重提高居民自治能力、培育居民社区归属感、建立居民社区共同意识(丁康乐、黄丽玲、郑卫,2013;莫筱筱、明亮,2016)。乡村旅游在帮助乡村社区发展的同时,也制造了许多隐性的矛盾。利益分配矛盾相对明显,村民的情感问题容易被忽视,外来人口的涉入打破了传统乡村的熟人社会,乡村景观的改变磨灭了村民的集体记忆符号,一些村民因难以融入乡村旅游进而逐渐被边缘化,这些进一步导致村民丧失了身份认同感和社区归属感(Wu,Zhang & Xu,et al.,2016),造成社会撕裂。社区营造旨在提高居民主体意识,通过凝聚社会共识和发挥集体作用来消除社会深层问题,社区营造不仅是对某一地理区域的改造,还强调要重构整个社会关系网络,营造出“共建、共治、共享”的新型乡村社区。

2.后乡村性的测量指标

乡村性指数(Rurality Index,RI)是能反映乡村性特征的综合性指标体系,朱运海和曹诗图(2020)将其定义为在生产、生活和生态环境等方面不同于城市的乡村性表征。乡村性指数作为观察和理解乡村地区发展和变化的有力工具,被研究乡村问题的学者广泛使用(见表2)。早期乡村性指数强调城市和乡村社区之间的内在差异,其目的是追求城乡间的地理界限,当前则多用于刻画乡村性程度。

表2 乡村性指数评价指标Tab.2 Assessment indicators of rurality index

虽然乡村性指数为学界提供了一个考察乡村性性质的方法,但这一方法本身却受到了诸多质疑。首先,采取量化措施的前提是假设农村地区是同质的(Nelson,Nguyen & Brownstein,et al.,2021),然而,即使在一个国家内部,农村地区也是异质的,没有任何一组指标可以普遍适用于描述所有的农村。其次,对乡村性指数初始变量的选择带有主观性,选取方式不同将导致研究结果的差异,因此有学者认为乡村性指数仅仅是研究者自身期望的反映(Woods,2009)。尽管基于可观察和可测量的数据描述乡村性的方法本身存在局限性,但乡村性指数研究的积极意义不容忽视。无论是在区域政策的制定与实施还是乡村旅游的规划与开发方面,乡村性的可靠性测量与评估都十分重要,因此将乡村性应用于实践层面时,定量测量的方法就显得至关重要。

既有乡村性指数的研究将所有乡村地区视作一个整体,忽视了乡村旅游的开展对乡村性的影响,无法直接应用于乡村旅游地的乡村性评价。此外,关于乡村旅游的乡村性指数研究,未基于后乡村性视角,不能体现后乡村性的特征和维度。在乡村性流失与解构而后乡村性兴起的当下,乡村性指数应依据乡村性的变化做出适当调整(Prieto-Lara & Ocaña-Riola,2010),针对后乡村性构建新的乡村性量化指标,以测量乡村旅游地的后乡村性,描述、衡量和评价乡村旅游的现状,从而解释和指导乡村旅游的新现象和新发展。故本研究在原有乡村性指数的基础上,结合后乡村性的6 个维度,探索性地提出后乡村性指数(Post Rurality Index,PRI)。对比乡村性指数(RI),后乡村性指数(PRI)的构建主要考虑以下7 项指标:

(1)流动人口。人口结构是乡村性指数最常用的指标之一(Nelson,Nguyen & Brownstein,et al.,2021),多用人口规模和密度作为测量数据,表示乡村对人口的容纳能力,以此反映城乡人口结构差异。但在乡村旅游背景下,乡村呈现“新移民化”趋势,本地人口流失和外来人口涉入使乡村人口结构发生变化,人口规模和密度难以反映这一现象,而流动人口更适合描述后乡村性的人口结构变动情况,反映当地乡村旅游发展现状。

(2)游客满意度。游客满意度是游客对目的地旅游活动体验的综合评价,其高低程度取决于游客在目的地的实际感知(Tse & Wilton,1988),游客对目的地的满意程度可以作为衡量旅游综合竞争力的指标(周杨、何军红、荣浩,2016)。将游客满意度纳入后乡村性指数的指标是基于乡村旅游的背景,旅游者通过乡村旅游实现了暂时的“诗意地栖居”。游客满意度代表着旅游者在乡村旅游活动感知与体验的好坏,会进一步影响游客的重游意愿和推荐意愿。

(3)旅游就业。乡村性指数常用村民就业情况反映乡村经济结构,主要选取第一产业就业比例作为研究数据,体现了传统乡村的农业生产属性,即村民的生产生活都依附于土地,村民通过从事第一产业获取生活资料。乡村旅游彰显了乡村空间的生产、生活、美学、生态等多方面价值,推动了农村产业多元化发展,因此强调乡村农业属性的指标过于片面,而旅游就业更能直观显示村民参与乡村旅游的程度,更适合反映乡村旅游背景下的经济结构。

(4)居住的现代性。乡村“再地方化”伴随着乡村建筑的重新建造,乡村建筑在保持传统乡土性特征的基础上融入现代化的元素,表现为外观具有乡土性特征、内部具有现代化便利性,达到了外在乡土性与内在都市性相平衡的居住体验。从村民的角度来看,居住的现代性既有助于他们对乡村社区认同感的建立,又能满足其对现代化的追求;从游客的角度看,居住的现代性能为游客创造“诗意地栖居”的体验,乡村性的地方意义在此过程中被重构。因此,选取居住现代性作为后乡村性的测量指标能反映乡村“再地方化”的过程。

(5)非物质文化遗产的“旅游活化”。传统乡村地区保存着丰富、完整的传统文化。然而,伴随着城镇化进程的推进,传统文化不断流失,加强保护极为迫切。旅游本身具有文化属性,乡村旅游为保护传统文化提供了理想的途径——非物质文化遗产的旅游活化。非物质文化遗产的旅游活化既有助于传统乡村文化的传承与保护,又满足了旅游者文化消费的需要。选取非物质文化遗产的旅游活化作为后乡村性指数的指标有利于加强文化保护。

(6)“新乡贤”的社区治理结构。我国传统文化里就有乡贤的说法,新乡贤的概念一定程度上脱胎于此,并在新的时代被赋予了新的内涵。新乡贤指有能力为乡村治理做出贡献的贤能人(胡鹏辉、高继波,2017)。新乡贤的社区治理结构本身也是一种社区自主管理模式,与传统的社区自治模式相比,新乡贤在凝聚村民共识、整合集体利益、提高社区管理效率等方面更具优势。在后乡村性背景下,新乡贤的社区治理结构能帮助村民建立身份认同感和社区归属感,从而促进乡村社区文化共同体的构建,对培育乡村发展内生动力具有重要意义。

(7)福利本地化。实现乡村可持续旅游发展必须重视保障乡村旅游地社区居民利益,乡村旅游本地化被认为是保障村民利益的关键(邹统钎,2006),其中最主要的内容就是经营本地化,即乡村旅游产业应由本地人所有、本地人经营(冯淑华、沙润,2007)。但在实际发展过程中,经营本地化并不意味着村民利益最大化,由于专业素质、技术、资本的缺乏,村民的经营水平难以满足旅游市场需求,借助外部力量发展乡村旅游不可避免。福利本地化是最大程度将发展乡村旅游的红利留在本地,强调福利本地化并不意味着否定经营本地化,经营本地化与福利本地化在目标上具有相似性,但福利本地化更适合反映乡村旅游为当地经济发展做出的实际贡献。

四、结论

本文通过对乡村性相关文献的回顾与梳理,结合乡村旅游发展的现实背景,指出乡村性在流失与被解构的同时伴随着乡村性的重构,并探索性地建构了后乡村性的6 个维度:乡村“新移民化”、乡村“再地方化”、文化城市化、居住到栖居、城乡二元对立到城乡连续体、社区参与到社区营造。同时,基于乡村性指数和后乡村性的6 个维度,探索性地提出后乡村性指数(PRI)应考虑的指标,包括流动人口、游客满意度、旅游就业、居住的现代性、乡村非物质文化遗产的“旅游活化”、“新乡贤”的社区治理结构、福利本地化等。本文的主要贡献是对乡村旅游的后乡村性进行理论探索,提出理论展望,后续研究可以进一步采用实证方法对后乡村性指数进行建构。

后乡村性的提出有利于进一步认识和理解乡村旅游的本质,对指导我国乡村旅游的开发与管理、推动乡村旅游地的社区治理有重要意义。当前我国乡村旅游发展面临的人口、经济、生态等问题引发人们对乡村旅游可持续性的担心,利益相关者对后乡村性的认知一致性会影响乡村旅游的治理结构和治理效能。如果游客和第二居所居住者表现出后乡村性的需求,但村民、地方政府、旅游投资商、旅游经营者对乡村旅游的认知依然处于乡村性认知的阶段,利益相关者对乡村性的认知失调就会造成乡村旅游发展的困境。后乡村性的提出将乡村旅游的利益相关者置于同一视角,借助后乡村性理论形成对乡村旅游的一致认知,有利于乡村旅游的可持续发展,也会为乡村旅游理论的发展打开新窗口。