多层螺旋CT对主动脉壁内血肿的诊断价值研究

陈向烨

(佛山市南海区第四人民医院影像科 广东 佛山 528211)

主动脉壁间血肿(AIH)是一种主动脉夹层疾病,其特点为与真腔无沟通,无内膜撕裂,在急性主动脉综合征中占比为5%~20%[1]。一般情况下,经积极的药物或手术治疗,可使血肿完全吸收或好转,但也有部分患者会发展为主动脉夹层(AD)、主动脉破裂,严重可造成患者死亡[2]。因此,在治疗时,需要对患者的病情进行跟踪,掌握其病情进展,并对治疗方案进行及时的个体化调整,而跟踪随访则需要借助有效的影像学技术。多层螺旋CT是一种可重复性强、安全无创的检查技术,有学者指出[3],在AIH病情诊断、随访中多层螺旋CT均具有较高价值。因此,本文将对多层螺旋CT的临床价值进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年3月—2021年3月在我院治疗的58例主动脉壁间血肿患者,所有患者均已确诊,对其临床资料进行回顾性分析。纳入标准:①临床表现为急性后背部、胸腹部疼痛者;②可接受多层螺旋CT检查者;③已签署知情同意书者。排除标准:①精神智力障碍患者;②临床资料、影像资料不全患者;③有检查禁忌证患者等。58例患者中男性34例,女性24例,年龄47~78岁,平均(62.29±3.92)岁。临床表现:胸背痛34例,腰背痛7例,胸腰背痛17例。合并症:高血压48例,动脉粥样硬化43例,高脂血症29例,外伤史1例。

1.2 方法

使用64层螺旋CT机(型号:德国西门子SOMATOM Definition AS 128层螺旋CT),首先进行平扫,随后进行增强扫描。参数设置:管电压120 kV,管电流110 mAs,螺距1.2,准直器宽度63×0.5 m,从肺尖开始扫描,直至趾骨联合水平位置,层厚9 mm,重建层厚0.7 mm,重建增量0.4 mm。经肘前静脉注射对比剂碘帕醇,使用双筒高压注射器,注射速率为5.0 mL/s。应用自动触发技术进行延迟扫描,升主动脉上触发,强化值110 HU。

1.3 评价标准

判断标准:主动脉壁增厚≥5 mm,呈新月形、环形,平扫时有高密度影,增强扫描病灶无明显强化。分析患者分型、受累部位、影像学特征、并发症及随访血肿吸收程度。血肿吸收程度判断:完全吸收:复诊时血肿厚度≤3 mm;基本吸收:复诊时血肿厚度3~5 mm;明显吸收:复诊时血肿厚度≥5 mm,与初诊相比血肿厚度减少1/2以上;吸收好转:复诊时血肿厚度≥5 mm,与初诊相比血肿厚度减少1/4~1/2;无改善:未达到上述标准患者。根据前四项计算总有效率。

1.4 统计学方法

使用SPSS 22.0统计软件进行数据处理,计量资料用(± s)表示,性t检验;计数资料用率(%)表示,性χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 诊断、受累部位及分型情况

本组患者均经多层螺旋CT诊断为主动脉壁间血肿。从受累部位上看,主动脉弓、升主动脉7例(12.07%),胸段降主动脉51例(87.93%);从Stanford分类上看,A型9例(15.52%),B型49例(84.48%)。

2.2 影像学特征分析

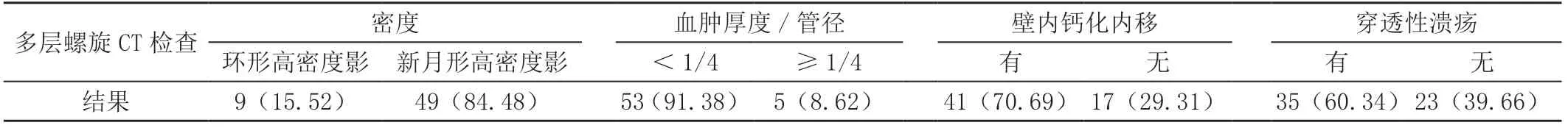

本组58例患者,经多层螺旋CT检查测量血肿CT值为(50.89±8.58)HU,受累主动脉管径(31.33±4.88)mm,血管厚度(8.86±2.83)mm。同时,患者多为新月形高密度影(84.48%)、血肿厚度/管径<1/4(91.38%)、有壁内钙化内移(70.69%)、有穿透性溃疡表现(60.34%),见表1。

表1 多层螺旋CT影像学特征分析[n(%)]

2.3 并发症及随访情况分析

本组患者中,合并主动脉溃疡12例(20.69%),继发左心室、左心房增大10例(17.24%),继发胸腔积液17例(29.31%)。随访4周时,血肿完全吸收23例(39.66%),基本吸收17例(29.31%),明显吸收12例(20.69%),吸收好转4例(6.90%),无改善2例(3.45%),总有效率为96.55%。

3 讨论

主动脉壁内血肿发生机制较为复杂,首先,主动脉管壁滋养血管破裂出血、沉积可导致血肿形成。同时,当动脉粥样硬化溃疡造成血管内膜损伤或穿透性溃疡造成邻近组织出血渗入等也会形成血肿。此外,外伤、医源性损伤也是引起主动脉壁内血肿的常见原因[4]。从总体上看,一般认为大部分主动脉壁内血肿均为滋养动脉破裂所致。该病多为突然发病,且病情较重,容易发展为典型主动脉夹层。有研究指出[5],主动脉粥样硬化、糖尿病、高血压均是主动脉壁内血肿发生的危险因素,且中老年人群发病风险更高。从临床表现上看,患者主要表现为急性剧烈胸背部疼痛,且疼痛多为切割样、撕裂样,可能伴有血压、心率升高以及胸闷、气短等表现[6]。有研究显示[7],不同类型主动脉壁内血肿其疼痛部位也有所差异,心前区、胸骨后疼痛多为A型,胸背部疼痛多为B型。多层螺旋CT是目前诊断主动脉壁内血肿的常用技术,且主要征象包括主动脉壁增厚≥5 mm,可见环形、新月形高密度影,血肿CT值一般为70~80 HU,可见血栓形成,增强扫描无明显强化,可见壁内血肿、内膜移位或穿透性溃疡、粥样硬化性改变[8]。

在本次研究中,经多层螺旋CT检查多为胸段降主动脉受累(87.93%),Stanford分类多为B形(84.48%),且可见新月形高密度影(84.48%)、血肿厚度/管径<1/4(91.38%)、有壁内钙化内移(70.69%)、有穿透性溃疡表现(60.34%)。由此可见,从受累部位上看,主要集中于胸段降主动脉,Stanford分类多为B形,有明显影像学改变。主动脉壁增厚≥5 mm、有新月形、环形增厚是主动脉壁内血肿最主要的直接征象,在急性期平扫时,可见血肿密度较高,明显高于管腔内血液密度,增强扫描无强化,与真腔相比,可见其呈低密度,无真假腔、无内膜撕裂或破口。粥样硬化穿透性溃疡为主动脉壁内血肿最主要的间接征象,也是形成主动脉夹层的基础。一般情况下,主动脉壁内血肿均发生于斑块溃疡局部。从定量参数上看,血肿CT值为(50.89±8.58)HU,受累主动脉管径(31.33±4.88)mm,血管厚度(8.86±2.83)mm,可作为临床诊断的参考。同时,患者多伴有壁内钙化内移现象,也是主动脉壁内血肿最常见的间接征象,可见主动脉腔、低密度血肿之间有高密度影,呈斑片状、结节状。而穿透性溃疡主要表现为形状不规则的龛影。此外,由于患者存在主动脉壁分离,可导致血管内膜损伤,即内膜上可见一个或多个小渗漏孔,即内膜渗漏,增强扫描时可见血肿不规则形强化区,呈细线样、点片状。随着患者病情的进展,可出现主动脉溃疡、胸腔积液等并发症,在本次研究中,可见合并主动脉溃疡(20.69%)、继发左心室/左心房增大(17.24%)、继发胸腔积液17例(29.31%)患者。经治疗随访后,本组患者血肿吸收有效率为96.55%,可见早期诊断及干预可获得较好的预后。

综上所述,多层螺旋CT对主动脉壁内血肿病情的诊断、预后评估均具有较高价值,值得推广。