核磁共振成像诊断脑梗死的应用与结果分析

倪 燕

(常熟市中医院<新区医院> 江苏 常熟 215500)

因脑血管壁结构发生了变化,影响脑组织的供血导致脑梗死出现,但是因为腔隙性脑梗死的病灶很小,所以很容易发生漏诊。由于供血能力和影响的范围较小,所以临床症状不明显。病灶很小一般在5~15 mm左右,通常在丘脑,脑白质和基底节窦状核等部位较为高发,占到脑卒中发生率的25%左右[1]。核磁共振是临床上常见的一种诊断方法,脑梗死病灶在核磁共振上显示出清晰的高信号,检测的及时率显著提高,能够提高1~5 mm病灶的检出率,具有分辨率高、信息丰富以及多参数的优势,多模态核磁共振又是磁共振的进一步发展,涵盖了多种成像技术,包括加权成像,扩散峰度成像,动态增强扫描等等,对脑梗死进行多模态磁共振扫描可以清晰地显示组织结构,同时根据其形态、大小、分布特征以及内部信号等综合判断,具有其他诊断方法不可比拟的特点和优势。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年4月—2020年4月我院收治的脑梗死患者100例。患者年龄35~77岁,平均年龄(52.1±4.8)岁。其中男性50例,女性50例。将上述患者随机分为CT组、磁共振组,每组50例。CT组中男25例,女25例,年龄32~79岁,平均(52.6±4.8)岁;磁共振组中男性25例,女性25例,年龄31~80岁,平均(54.5±5.1)岁。两组的年龄、性别等差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

CT组患者采用西门子64排螺旋CT检查,患者仰卧,双手上举,脚先进,吸气后屏气进行扫描。扫描部位为头部横断面及冠状面;扫描仪器的层厚为10 mm,层数为8~10层,扫描时以患者的眦耳线为起点,按照自上而下的顺序逐层扫描;根据所得图像观察患者的病变部位、大小及特征。

磁共振组患者利用多模态磁共振仪,型号为西门子DWI 1.5T。患者取仰卧位,对其头颅线圈进行矢状位、冠状位及轴位扫描。扫描参数为TWI/T,WI为FSE序列向,TE为25 ms,TWITR 450 ms,TE为90 ms,T,WITR 为200~2 500 ms,FOV为18 cm×18 cm,矩阵197×257,层厚5 mm,矩阵256×256,FOV 340×340 mm,FSE序列T2加权像,SE序列T1加权像。

1.3 观察指标

①整体质量评分:1分:图像完全无参考价值;2分:图像质量差不能准确诊断;3分:图像基本满足诊断;4分:图像清晰,较准确诊断;5分:图像非常清晰。②伪影评分:1分:图像完全是伪影;2分:伪影非常严重;3分:运动伪影存在,不影响诊断;4分:轻微伪影,对诊断无显著影响;5分:无伪影。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0统计软件分析数据。计数资料用百分比(%)表示,行χ2检验;计量资料以均数±标准差(± s)表示,行t检验。P<0.05则表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组的图像质量对比

磁共振组图像质量评分为(4.15±0.56)分,高于CT组的(3.90±0.68)分,差异无统计学意义(t=2.007,P>0.05);磁共振组伪影评分为(4.29±0.64)分,高于CT组的(4.07±0.58)分但差异不显著(t=1.801,P>0.05)。

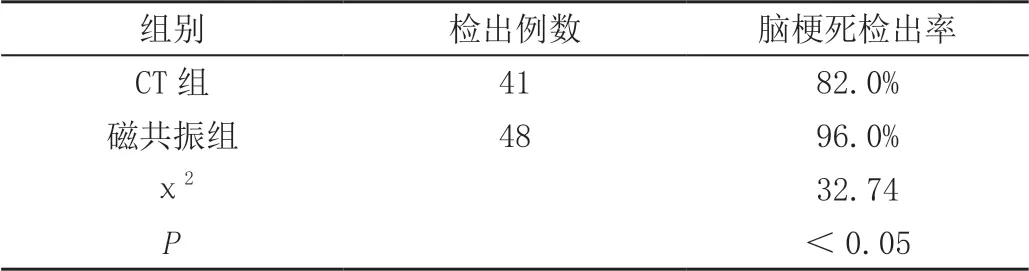

2.2 两组的脑梗死检出率对比

CT组与磁共振组的诊断情况显示,磁共振组的脑梗死检出率显著高于CT组(P<0.05),见表1。

表1 两组脑梗死检出率对比

2.3 两组病灶检出数目对比

磁共振组的总病灶数为65个,检出病灶64个,检出率为98.46%;CT组的总病灶数54个,检出42个,检出率为77.78%,磁共振组的检出率显著高于CT组,相比较有统计学差异(χ2=3.254,P<0.05)。

2.4 两组安全性对比

磁共振组检查无创,检查期间没有明显不良反应,不良反应率为0.0%;CT组中1例过敏,1例恶心,不良反应率为4.0%,高于磁共振组但差异不显著(χ2=2.041,P=0.153>0.05)。

3 结论

脑血管发病率的逐渐上升带来了严重的生命健康问题,特别是对于中老年患者来说更加危急,其中一种疾病类型是脑梗死,指的是脑血管阻塞,可以引起瘫痪的后遗症,主要是一侧肢体瘫痪。脑梗死早发现早治疗对于改善预后具有重要作用,但是一些微小病灶的漏诊率较高,特别是腔隙性脑梗死的确诊率不高,主要是由于腔隙性的梗死灶很小,一般在5~15 mm左右,所以容易发生漏诊,当病情进展到出现大量梗死坏死时会导致患者出现运动、感觉障碍。腔隙性脑梗死是由于动脉硬化和高血压引起的脑血管疾病,脑组织出现小范围的坏死和缺血等病变,常见的包括单纯运动障碍及感觉障碍等,主要是脑深部的穿支动脉闭塞造成的[2]。螺旋CT显示脑梗死出现的密度较低,不能清晰显示后颅窝的病变情况,另外在检查脑干和小脑半球时,病灶敏感性较低,而通过核磁共振的方式能够清晰地看到细胞毒性水肿和水肿的情况。核磁共振提高了组织的分辨率,能够清晰显示脑组织白质和灰质,提高急性脑梗死病灶的检出数目,病灶检出数目多于CT诊断,主要是因为CT显示病灶不清晰,而核磁共振能够清晰显示病灶。脑梗死发生3 h后,就能在核磁共振上显示出清晰的高信号,检测的及时率显著提高,并且提高了1 mm~5 mm病灶的检出率,而5 mm以下的病灶通过CT检测的困难性大大增加。血流动力学改变了血液对血管壁的压力,是导致脑梗死发生的重要原因,脑组织的神经细胞具有特异性并且不容易再生,一旦发生脑梗死就会导致运动和感觉的丧失,很难再恢复到发病前的水平,所以严重影响患者的生活质量,因此必须提高诊断准确率,及时及早地进行诊断,并且积极进行对症治疗,能够有助于患者的预后改善[3]。

核磁共振是临床上常见的一种诊断方法,具有分辨率高、信息丰富以及多参数的优势,多模态核磁共振又是磁共振的进一步发展,涵盖了多种成像技术,包括加权成像、扩散峰度成像、动态增强扫描等等,对脑梗死进行多模态磁共振扫描可以清晰地显示组织结构,同时根据其形态、大小、分布特征以及内部信号等综合判断。平面回波成像技术缩短了扫描的时间,提高了扫描的速度,同时降低了呼吸运动对图像的影响,但是也降低了小病灶的显示率,而且能够产生磁敏感伪影,导致图像出现扭曲[4]。运动扩散加权成像是在扩散加权成像的基础上提出的,假设水分子的扩散运动是正态分布的,能够反映组织内外循环扩散情况,从而观察微观结构的变化。生物组织内包括两种运动,一种是水分子的弥散,另一种是毛细血管的微循环。还有一种动态对比增强磁共振成像,是在静脉注射对比剂前后,对感兴趣区连续扫描,判断病变区域的血流动力学变化,包括定量以及半定量分析。结合药代动力学模型评价病变区的微循环灌注。多模态磁共振检查中各种检查技术的存在优势与不足,可以通过多模态组合检查,利用了各种检查技术的优点,根据磁共振的功能以及形态学,对病灶的定性提供大量的诊断信息,有助于提高诊断的准确性[5]。研究显示,磁共振组的图像质量评分(4.15±0.56)分高于CT组的(3.90±0.6)分,伪影评分(4.29±0.64)分高于CT组的(4.07±0.58)分,差异不具统计学意义(P>0.05)。CT组与磁共振组的诊断情况显示,磁共振组的脑梗死检出率显著高于CT组(P<0.05)。磁共振组检出病灶64个,多于CT组的42个。磁共振组检查无创,检查期间没有明显不良反应,不良反应率为0.0%;CT组中1例过敏,1例恶心,不良反应率为4.0%,高于磁共振组但差异不显著(P>0.05)。

综上所述,核磁共振能够提高脑梗死的诊断准确性,相比于CT诊断可以提高图像质量,降低不良反应发生率,提高病灶检出数目,推荐临床应用。