中国大学生是不是精致利己主义者?*

——基于显示偏好原理的独断博弈实验研究

崔 驰,戴 明,孙可可

(1.东北师范大学 经济与管理学院,吉林 长春 130117;2.西南财经大学 经济学院,四川 成都 611130)

一、引 言

古人云:“治世所贵乎位者三:一曰达道于天下,二曰达惠于民,三曰达德于身。”这句话体现了中国传统文化中的为人利他倾向。然而,近些年来,全球化背景下成长起来的年轻一代的一些负面行为令社会各界普遍对其价值观表示担忧。北大的钱理群教授在一次讲话中提出了精致利己主义者的说法,认为有些大学生表现出聪明且世俗老到、追求高品质生活、善于利用体制力量最大限度地为自己谋取潜在利益,寻求成为既得利益集团的一员的特征。之后这一说法引起了社会各界的广泛关注。

什么是精致利己主义?“精致”作为利己主义的修饰词说明其本质还是利己主义,只是更加“精致”而已。精致利己主义者的“精致”体现在追求高度的效率优先,善于以最小的成本获取最大的利益,而其利己主义则是高度的自私自利。因此,判定个体是不是精致利己主义者的关键在于判定其行为决策是不是高度自私且高度效率优先的。那么我们用什么方法判定个体是不是精致利己主义者?Fisman等认为个体的分配偏好是由两种不同性质的部分组成的——公正与自私的权衡、公平与效率的取舍,个体在进行分配决策时不仅要考虑他人利益和自己利益的相对多少问题,还要考虑自己和他人的福利总和的大小问题(1)Fisman R,Jakiela P,Kariv S,et al.,“The distributional preferences of an elite”,Science,Vol.349,No.6254,2015,pp.aab0096.。分配偏好所具备的这种特性恰好是精致利己主义者判定标准的体现,那么通过度量个体分配偏好来研究大学生群体是不是精致利己主义者是合理可行的。因此,Fisman等在研究美国人的分配偏好时,发现与普通国民相比,美国大学生更加自私和效率优先,这一特征在耶鲁法学院学生群体中尤为突出(2)Fisman R,Jakiela P,Kariv S,et al.,“The distributional preferences of an elite”.。由此Fisman等表达了对美国社会未来的担忧,因为这些学生正是美国社会未来的政策制定者和影响者,他们表现出典型的精致利己主义者的特征,这将影响国家的发展和成千上万普通人的福利。那么中国大学生群体中是否也存在精致利己主义者呢?

为此本文利用独断博弈实验度量中国大学生的分配偏好,研究他们对公正与自私的权衡、公平与效率的取舍来判定其是不是精致利己主义者,并通过与美国大学生的效率性和自私程度的对比来说明中国大学生群体中精致利己主义的盛行程度。大学生群体中精致利己主义的盛行程度会对社会发展产生很大的影响。一方面,大学生是中国特色社会主义建设的中流砥柱,正如习近平同志所强调的,“青年的价值观取向决定了未来整个社会的价值取向,而青年又处在价值观形成和确立的时期,抓好这一时期的价值观养成十分重要”(3)习近平:《青年要自觉践行社会主义核心价值观——在北京大学师生座谈会上的讲话》,http://www.xinhuanet.com//politics/2014-05/05/c_1110528066.htm,2014-05-05,2019年3月6日。。另一方面,精致利己主义者也给社会带来很大的负面影响,目前贪腐横行、食品安全等社会问题的当事人往往都是精致利己主义者。本文研究的意义在于丰富了现有精致利己主义的研究方法,同时结合中国独特的文化背景,为构建社会主义和谐社会提供实验经济学视角下的政策启示。本文主要由五部分组成:第一部分是引言;第二部分是文献综述;第三部分是实验设计和参数分析;第四部分是实验结果和数据分析;最后是结论。

二、文献综述

Kahneman等最早进行了独断博弈实验来研究人们的利他行为,在匿名的情形下独断者决定分配多少钱数给予接受者,而接受者只能接受独断者的决定,没有干预独断者决策的权利(4)Kahneman D,Knetsch J L,Thaler R,“Fairness as a constraint on profit seeking:Entitlements in the market”,The American Economic Review,1986,pp.728-741.。根据传统经济学理论的预测,理性的独断者为了自身效用最大化不会给接受者一分钱,然而大量实验结果表明通常会有超过50%的独断者会有给予行为(5)Camerer,C.F.,“Behavioral game theory:Experiments in strategic interaction”,Princeton NJ:Princeton University Press,2003.。近些年来,除了独断博弈之外,还有很多行为实验的证据强有力地反驳了传统经济学中个体是完全自利的假定。例如:Güth等发现在最后通牒博弈中,当发起者与回应者的分配差距过大,回应者往往会拒绝不平等的分配(6)Güth W,Schmittberger R,Schwarze B,“An experimental analysis of ultimatum bargaining”,Journal of Economic Behavior & Organization,Vol.3,No.4,1982,pp.367-388.;在信任博弈中,Berg等发现投资者往往会选择信任代理人,并给予代理人一部分投资,而代理人也会将其收入的一部分返还给投资者(7)Berg J,Dickhaut J,McCabe K,“Trust,reciprocity,and social history”,Games and Economic Behavior,Vol.10,No.1,1995,pp.122-142.;还有Marwell和Ames的公共品博弈(8)Marwell G,Ames R E,“Experiments on the provision of public goods. I. Resources,interest,group size,and the free-rider problem”,American Journal of Sociology,Vol.84,No.6,1979,pp.1335-1360.以及Fehr等的礼物交换博弈(9)Fehr E,Gächter S,Kirchsteiger G,“Reciprocal fairness and noncompensating wage differentials”,Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft,1996,pp.608-640.等文献都说明了亲社会行为存在的广泛性(10)陈叶烽、叶航、汪丁丁:《超越经济人的社会偏好理论:一个基于实验经济学的综述》,《南开经济研究》2012年第1期。(11)叶航、陈叶烽、贾拥民:《超越经纪人:人类的亲社会行为与社会偏好》,高等教育出版社,2013。(12)黄纯纯、左聪颖、周业安:《最后通牒博弈下风险偏好与社会偏好的互动关系》,《经济管理》2014年第10期。(13)董志强:《我们为何偏好公平:一个演化视角的解释》,《经济研究》2011年第8期。(14)陈叶烽:《亲社会性行为及其社会偏好的分解》,《经济研究》2009年第12期。(15)Forsythe R,Horowitz J L,Savin N E,et al.,“Fairness in simple bargaining experiments”,Games and Economic Behavior,Vol.6,No.3,1994,pp.347-369.(16)Cox J C,Friedman D,Sadiraj V,“Revealed altruism”,Econometrica,Vol.76,No.1,2008,pp.31-69.(17)Rabin M,“A perspective on psychology and economics”,European Economic Review,Vol.46,No.4,2002,pp.657-685.(18)Choi S,Kariv S,Müller W,et al.,“Who is (more) rational?”The American Economic Review,Vol.104,No.6,2014,pp.1518-1550.(19)崔驰、路智雯:《禀赋来源和框架影响人们的分配行为吗——基于Dictator game的实验研究》,《南方经济》2018年第9期。。

为此,行为经济学家建立了诸如利他理论(20)Andreoni J,Miller J,“Giving according to GARP:An experimental test of the consistency of preferences for altruism”,Econometrica,Vol.70,No.2,2002,pp.737-753.、不平等厌恶理论(21)Fehr E,Schmidt K M,“A theory of fairness,competition,and cooperation”,The Quarterly Journal of Economics,Vol.114,No.3,1999,pp.817-868.(22)Bolton G E,Ockenfels A,“ERC:A theory of equity,reciprocity,and competition”,American Economic Review,Vol.90,No.1,2000,pp.166-193.、互惠理论(23)Dufwenberg M,Kirchsteiger G,“A theory of sequential reciprocity”,Games and Economic Behavior,Vol.47,No.2,2004,pp.268-298.等一系列社会偏好理论来解释上述现象。

然而,包含利他、互惠、公平、平等等观念的社会偏好是否可以在新古典框架下进行分析?对此,Andreoni和Miller首先将价格机制引入到独断博弈中并且利用一般显示偏好原理(Generalized Axiom of Revealed Preference,GARP)研究美国大学生的利他行为,其中价格机制的引入使被试面对不同的价格等同于面对不同的利他成本,从而将利他行为转化成新古典框架下的选择问题,结果发现人们的利他偏好具有很大的异质性(24)Andreoni J,Miller J,“Giving according to GARP:An experimental test of the consistency of preferences for altruism”,Econometrica,Vol.70,No.2,2002,pp.737-753.。研究者们利用这种方法对人们的慈善捐助(25)Eckel C C,Grossman P J,“Rebate versus matching:does how we subsidize charitable contributions matter?”Journal of Public Economics,Vol.87,No.3/4,2003,pp.681-701.、风险厌恶(26)Choi S,Fisman R,Gale D,et al.,“Consistency and heterogeneity of individual behavior under uncertainty”,American Economic Review,Vol.97,No.1,2007,pp.1921-1938.、议价偏好(bargainers’ preferences)(27)Andreoni J,Castillo M,Petrie R,“What do bargainers’ preferences look like? Experiments with a convex ultimatum game”,American Economic Review,Vol.93,No.3,2003,pp.672-685.和温情效应偏好(warm-glow preferences)(28)Andreoni J,“Impure altruism and donations to public goods:A theory of warm-glow giving”,The Economic Journal,Vol.100,No.401,1990,pp.464-477.等进行了相关研究。除此之外,Fisman等在此方法的基础上设计出可视化的行为决策界面来研究美国人的分配偏好,发现个体分配偏好主要受两种性质不同的部分影响:一方面,人们考虑自己收入和他人收入之间的权衡,即人们需要在分配的公正性和自私性之间做出选择;另一方面,要在减少收入差距和增大双方总收入之间进行取舍,即人们在分配的公平性和效率之间要有所偏重(29)Fisman R,Kariv S,Markovits D,“Individual preferences for giving”,The American Economic Review,Vol.97,No.5,2007,pp.1858-1876.。Heufer等在研究个体在无知之幕下如何权衡分配的公平与效率时,发现人们的分配偏好既存在公平优先的也有效率优先的(30)Heufer J,Shachat J,Xu Y,“Measuring tastes for equity and aggregate wealth behind the veil of ignorance”,November 16,2018.Tinbergen Institute Discussion Paper 2018-087/I.。除此之外,Hong等发现社会计划者的分配偏好也具备与之相类似的特征(31)Hong H,Ding J,Yao Y,“Individual social welfare preferences:An experimental study”,Journal of Behavioral and Experimental Economics,Vol.57,No.5,2015,pp.89-97.。

国内关于精致利己主义的研究大多数只是停留在对其现象的描述和形成原因的分析上,而没有提出具体的方法来甄别精致利己主义者。例如刘铁芳和刘艳侠认为过分强调竞争和功利化的应试教育是精致利己主义产生的重要原因,“由于学校教育在整体上依然未摆脱应试主义的窠臼,学生在学校教育中的陶冶空间缩小,他们在获得应试阶梯上的晋升的同时,并没有获得个体人生气象的同步扩展,从而导致精致利己主义症候的产生,使得当前教育实践中依然弥漫着浓郁的功利主义倾向”(38)刘铁芳、刘艳侠:《精致的利己主义症候及其超越:当代教育向着公共生活的复归》,《高等教育研究》2012年第12期。。程万里等利用网络调查对大学生群体精致利己主义现象进行研究,认为家庭环境、校园氛围以及社会压力是造成大学生产生精致利己主义倾向的重要原因(39)程万里、谢姝倩、潘品钊等:《大学生“精致利己主义”现象调查探讨》,《市场周刊(理论研究)》2018年第5期。。黎晓琳(40)黎晓琳:《大学生“精致利己主义者”现象分析》,《改革与开放》,2018年第15期。、唐智和兰娟(41)唐智、兰娟:《大学生“精致利己主义者”现象审视及其应对》,《高校辅导员学刊》2017年第3期。以及钱雅和王云丽(42)钱雅、王云丽:《大学生“精致利己主义者”现象形成的根源探究——从践行社会主义核心价值观视角》,《武汉冶金管理干部学院学报》2015年第4期。也持有类似的观点。除此之外,梁端进一步分析了精致利己主义对青少年成长过程的负面影响,认为“精致利己主义在青少年成长进程中容易产生极端个人主义、拜金主义等思想,会妨碍青少年成长进程中对主流价值观的认同和践行”(43)梁端:《浅论精致的利己主义对青少年成长的影响》,《广西青年干部学院学报》2018年第3期。。除此之外,龚春明利用精致利己主义框架分析了乡村干部在乡村治理过程中所起到的作用和“扮演”的角色,认为“乡村干部更加符合精致的利己主义者,他们大多工于心计、处事圆滑,善于在政府和农民面前不断变换脸谱,更善于利用职务之便和体制漏洞实现自身的利益”(44)龚春明:《精致的利己主义者:村干部角色及“无为之治”——以赣东D镇乡村为例》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2015年第3期。。

本文利用引入价格机制的独断博弈度量中国大学生的分配偏好来研究其是不是精致利己主义者:一方面由于独断博弈中的接受者没有最后通牒博弈中回应者的拒绝权利,独断者不会出于被拒绝的担心而表现出互惠行为,故而独断者给予接受者是出于纯粹的利他动机,因此,独断博弈研究人们的分配偏好是一个很好的度量工具;另一方面,包含价格机制的独断博弈能够很好地度量出独断者的分配决策在公正与自私之间的权衡、效率与公平之间的取舍,从而能够准确地甄别出精致利己主义者。本文的创新之处在于:首先,本文提出了度量个体分配偏好来甄别其是不是精致利己主义者的方法;其次,在实验设计上,本文综合Andreoni和Miller以及Fisman等实验设计的优点,在Andreoni和Miller的固定预算线的基础上加入随机变动,使预算线既有随机性又比Fisman等的完全随机更可控;最后,本文将中国大学生被试的分配偏好特征与Fisman等实验中伯克利大学学生被试及Andreoni和Miller(以下简称AM)实验中的威斯康星大学和爱荷华州立大学学生被试的分配偏好特征进行比较,进一步分析了中国大学生与美国大学生群体中精致利己主义的相对盛行程度。

三、实验设计和参数分析

(一)实验设计

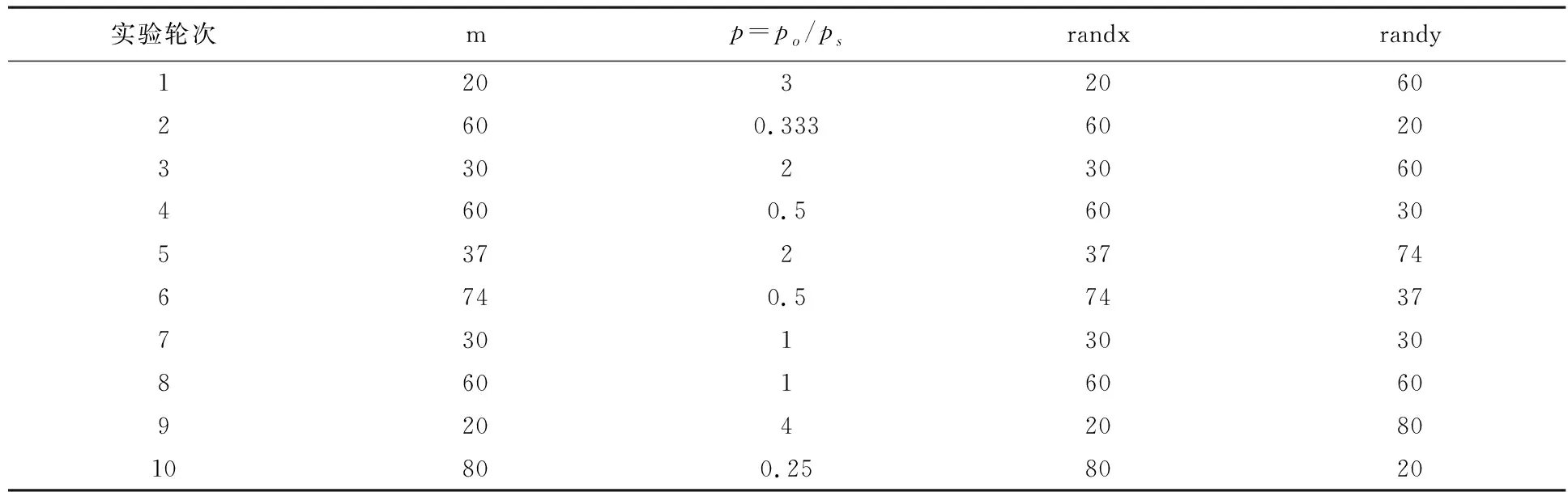

本文的实验设计借鉴了AM的独断博弈实验,他们在独断博弈中引入价格体系将个体的分配决策转换为面临不同利他成本下的分配问题,而在Fisman等的实验中这又转换成不同分配成本下的选择问题。具体的,被试面临预算线πs+pπo=m,其中πs和πo分别为独断者和接受者的收益,p为相对价格,m为禀赋总数。例如,独断者有60个禀赋,自己保留一个可获得一单位收益,给接受者一个可使他获得两个单位收益,这时,m=60,p=0.5。本文选取了AM的11条预算线中的10条,具体如表1所示。为了在数据分析中更方便,我们将预算线显示单位化为:psπs+poπo=1。表1中randx和randy分别为此预算线的横轴、纵轴截距。

Fisman等的实验设计实现了可视化的电脑界面,利用实验经济学软件Z-Tree(45)Fischbacher U,“Z-Tree:Zurich toolbox for ready-made economic experiments”,Experimental Economics,Vol.10,No.2,2007,pp.171-178.进行实验程序编制,采用由计算机随机生成50轮预算线(规定斜率范围是0.5—2)的实验设计。本文实验也使用Z-Tree进行,借鉴Fisman随机化预算线的思想,在AM的10条预算线上加入5%的随机变化以丰富被试的选择集,从而能更好地识别出被试的偏好类型,同时又保证了预算线斜率的分布。

表1 所有轮次实验的预算线

(二)实验过程

本实验在东北师范大学展开,我们在长春多所大学中张贴招募海报,并从报名者中随机抽出182名同学作为实验被试。这些被试来自社科、人文、理学、工科等各个专业。我们总共进行了6次实验,每次实验的被试人数约为18—40人。表2描述的是本实验的实验情况,包括实验次数、实验时间、实验地点、实验人数和独断者人数。每场实验大约耗时1个小时,平均每位被试获得29元。

表2 实验情况

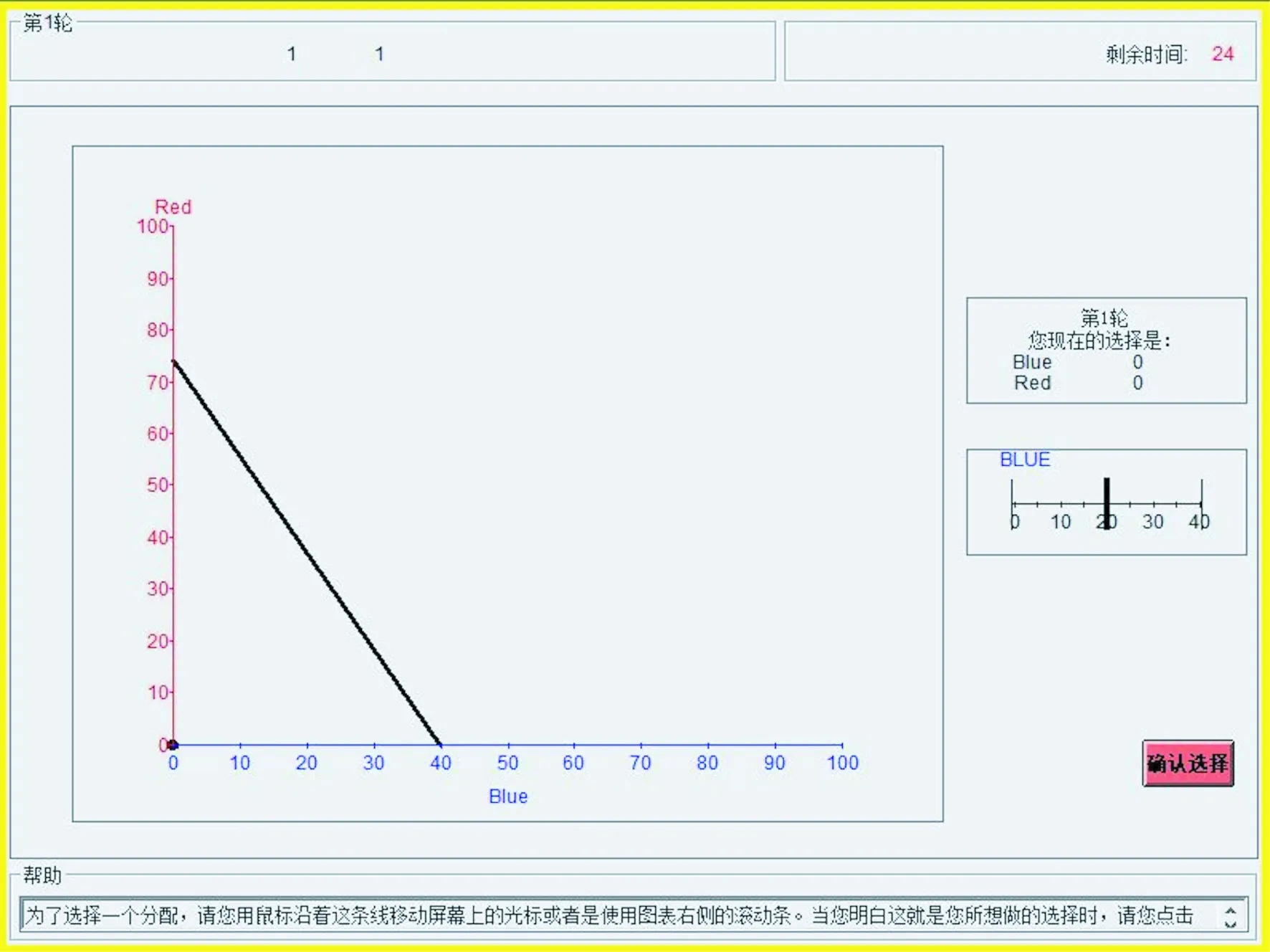

本次实验共10轮独断博弈,即每位被试需做出10轮分配决策。实验开始前,实验人员会将实验说明书发放给被试阅读,确保每位被试都读完后,实验人员会再次朗读一遍说明书以确保被试能够完全理解实验流程以及如何在实验中做出决策。实验开始后,电脑将所有被试随机分为Red或Blue(其中Red是独断者,Blue是接受者),并在每一轮实验开始前随机将一位Red和一位Blue匹配在一起,每次匹配在整场实验中是随机的。每一轮实验中,同一组的Red和Blue会面临相同的预算线(由电脑随机选择),Red的任务是决定如何在自己和Blue之间分配代币,而Blue则猜测Red会如何进行分配,Blue的猜测对实验结果无任何影响。具体实验界面如图1所示。每一轮电脑会显示出不同的预算线(如表1),预算线横截距即randx,表示Red可以分给Blue的最高代币数,预算线纵截距即randy,即Red可以保留给自己的最高代币数。预算线斜率即为相对价格p,表示Red为使Blue增加一个代币自己要付出p个代币的代价。被试可以用鼠标点击预算线上一点或者滑动屏幕右侧的滑块来决定分配组合(πs,πo),其中πs对应纵坐标,代表Red得到的代币数,πo对应横坐标,代表Blue得到的代币数。虽然独断者(Red)和接受者(Blue)都进行了实验决策,但是,由于接受者(Blue)的数据对本文数据分析没有意义,故本文的数据分析只关注独断者(Red)的实验结果。

在实验的最后,电脑随机在Red的10轮决策中选出一轮并显示出这一轮中Red和Blue各得多少代币数,然后将其代币数乘以0.3以换算为人民币并加上20元的出场费,作为被试的最终收益。

图1 被试决策界面

(三)效用最大化的一致性检验

AM在其实验中利用一般显示偏好原理(Generalized Axiom of Revealed Preferences,GARP)来研究个体的利他行为,为避免个体在选择过程中因操作出错进而影响最终的实验结果,我们在度量偏好前需要检验个体的选择结果是否符合GARP。为此,我们引入Afriat的关键成本效率指数(Critical Cost Efficiency Index,CCEI)(46)Afriat S N,“Efficiency estimation of production functions”,International Economic Review,1972,pp.568-598.(47)Afriat S N,“The construction of utility functions from expenditure data”,International Economic Review,Vol.8,No.1,1967,pp.67-77.。

根据Samuelson关于一般显示偏好原理(GARP)的定义:如果πi间接显示偏好于πj,则πj不严格地直接显示偏好于πi。一个效用函数us(π)使观察到的行为理性化,如果对于所有的π,我们都有us(πi)>us(π)使得piπi>piπ(48)Samuelson P A,“Some implications of ‘linearity’”,The Review of Economic Studies,Vol.15,No.2,1947,pp.88-90.。Varian描述了一套基于显示偏好公理的技术,通过此公理来测试有效的数据集,以便与效用最大化保持一致,并且提出CCEI指数大于0.95即可判定个体选择符合GARP,但是我们仍然认为Fisman等(49)Fisman等认为个体的CCEI指数大于0.8可被视为其选择符合效用最大化原则(或GARP)。关于CCEI的标准更符合本文(50)Varian H R,“Goodness-of-fit for revealed preference tests”,Department of Economics,University of Michigan,1991.。Murphy和Banerjee简化了CCEI的定义和计算过程,其计算过程如下:

对于任意两组不同的观测组合xi和xj,

同时,令dij=max{Dij,Dji},则交叉成本效率指数为:

eij=1-max{0,-dij}

那么CCEI就定义为:

本文利用此方法来度量个体选择是否符合GARP(即个体选择是否符合效用最大化原则)(51)Murphy J H,Banerjee S,“A caveat for the application of the critical cost efficiency index in induced budget experiments”,Experimental Economics,Vol.18,No.3,2015,pp.356-365.。CCEI的取值范围介于0到1之间,CCEI越接近于1,表示选择结果越符合GARP,即符合效用最大化原则;当CCEI趋近于0时,说明选择结果违反了GARP,即不符合效用最大化原则。

(四)参数估计

消费者选择理论表明在两种商品情形下,满足GARP和预算平衡意味着需求函数是零次齐次的。我们将独断者的分配行为看成其在“利己”和“利他”两种“商品”之间的“消费”选择,因此我们利用不变替代弹性效用函数(Constant Elasticity of Substitution,CES)来估计个体分配偏好的效用函数,CES效用函数表达式为:

α代表个体分配点数时在自己和他人之间进行的权衡考虑,即表示个体关于分配的公正性态度;ρ是无差异曲线的曲率,表示个体分配点数时是效率优先还是公平优先。当α=1/2时,个体完全公平,对自己利益和他人利益同等关注;随着α的增大,个体的自私程度逐渐增大;α=1时表示个体完全自私,仅关心自己的利益而不考虑他人的利益。ρ>0时,个体表现出效率优先(希望增加Red和Blue的总代币数)的特征,而ρ<0时个体更加关注公平,即希望减少人与人之间的收入差距。

CES支出函数的形式如下:

个体水平的CES支出函数为:

四、实验结果和数据分析

(一)基本统计量分析

本实验在东北师范大学经济管理实验室和应用统计教育部重点实验室展开。我们在长春多所大学中张贴招募海报,并从报名者中随机抽出182名同学作为实验被试。这些被试来自社科、人文、理学、工科等各个专业。每场实验大约耗时1个小时,平均每位被试获得29元。实验中虽然独断者(Red)和接受者(Blue)都进行了决策,但是,由于接受者(Blue)的数据对本文数据分析没有意义,故本文的数据分析只关注独断者(Red)的实验结果。

(二)效用最大化的一致性检验

在对精致利己主义者进行判定之前,我们需要检验被试个体分配决策是否符合效用最大化原则(或GARP)。本文采用Afriat(52)Afriat S N,“Efficiency estimation of production functions”,International Economic Review,1972,pp.568-598.的关键成本效率指数(Critical Cost Efficiency Index,CCEI)来度量被试的分配决策是否符合该标准。因此,我们根据Murphy和Banerjee(53)Murphy J H,Banerjee S,“A caveat for the application of the critical cost efficiency index in induced budget experiments”,Experimental Economics,Vol.18,No.3,2015,pp.356-365.的方法计算了本实验中每位被试的CCEI。CCEI的取值范围为[0,1],越接近1,说明被试的选择行为越符合效用最大化原则;CCEI越接近0,则其行为决策越不符合效用最大化原则。

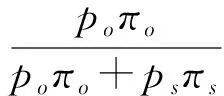

图2 接受者收入占比和代币占比的分布图

Fisman等将0.8作为CCEI的阈值,即CCEI大于0.8就可以判定行为主体的选择符合GARP。图3反映了被试CCEI指数的分布情况,可以看出大部分被试的CCEI指数都达到了0.9以上,而指数大于0.8的被试占总人数的95.6%。实验结果显示,被试CCEI指数的最小值为0.466,最大值为1,同时计算得出被试CCEI指数的平均值为0.939,这说明大多数被试的选择是符合效用最大化原则的。其中57名(62.6%)被试的CCEI指数大于0.95。总之,CCEI指数的分布情况说明本实验中大部分被试的选择是符合GARP的。需要指出的是,在以下数据分析中,我们没有考虑CCEI小于0.8的4名被试。同样,对于Fisman等和AM的被试我们也采取了同样的处理方法。

图3 中国大学生被试CCEI分布直方图

(三)精致利己主义者的判定

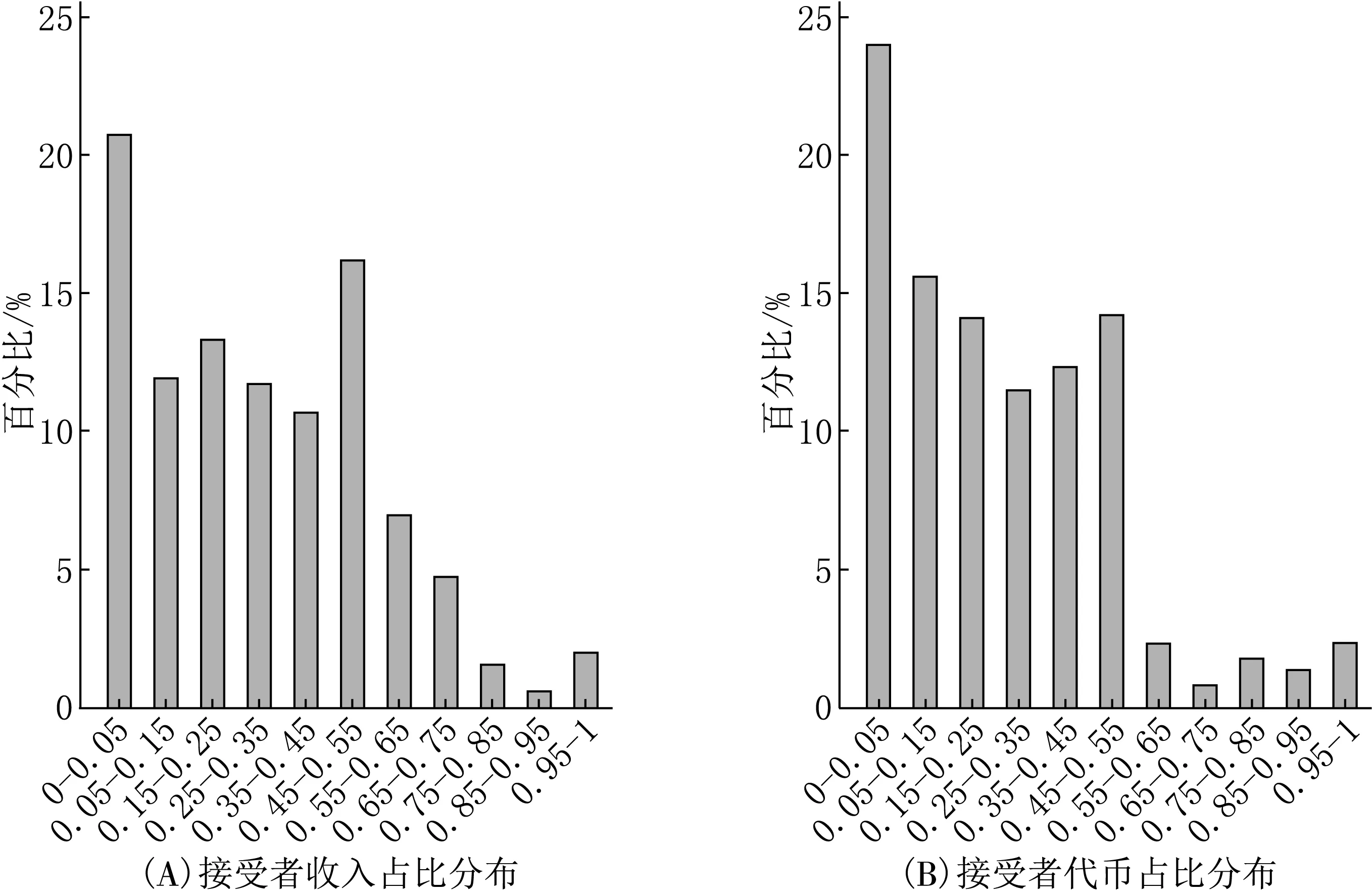

本节通过分析被试的分配偏好的关键参数(α和ρ)来度量中国大学生是不是精致利己主义者。根据CES效用函数,α是用来度量个体分配偏好的公正性态度的,而ρ度量的是个体分配的效率性,因此,我们综合考虑α和ρ来判定被试是不是精致利己主义者。一方面,由于α的取值范围在0和1之间,当α等于1时,说明个体是完全自私类型的,只考虑自己的利益,而忽视他人的利益;α等于0.5则说明个体具有完全公平的观念,将自己和他人利益看得同等重要;在0.5和1之间时,α越大说明被试越自私。另一方面,当ρ>0时,个体表现出效率优先(希望增加Red和Blue的总代币数)的特征,而ρ<0时个体更加关注公平,即希望减少人与人之间的收入差距。根据前文提出的判定精致利己主义者的标准,我们可知如果个体分配偏好是高度自私和高度效率优先就可以被判定精致利己主义者,因此,本文根据经验发现当个体CES效用函数的α>0.8且ρ>0.5时,其可被判定为精致利己主义者。

图4 α和ρ的散点图

图4描述的是所有被试α和ρ的散点图,图中的两条直线分界线将其分成了四个区域A、B、C和D。A区域的点表示α>0.8且ρ>0.5的被试,故此区域是精致利己主义者聚集区;B区域中散点的α>0.8而ρ<0.5,说明该区域的被试的分配偏好只是自利程度更高而已,并没有表现出高度效率优先的特征;C区域的α<0.8且ρ<0.5表现出公平公正的分配偏好,具有强的亲社会性,与区域A形成鲜明对比;最后,D区域虽然ρ>0.5具有较高效率优先的特点,但是,α<0.8则表明其分配偏好不是高度自私的。我们根据对α和ρ的分类列出了亲社会性低的被试,我们可以看到只有1名被试(α=0.812,ρ=0.672)符合精致利己主义者的判定标准。由此可知,精致利己主义者只是极少数,至少在本文选取的大学生被试中精致利己主义者只是个别现象。

虽然在本实验中我们发现精致利己主义者只是极少数人,但是这并不代表我们可以高枕无忧。在全球化背景下,青少年的知识来源和社会认知正日益趋同,我们应当警惕本国的青少年对公平公正的看法向上文所述的美国大学生中精致利己主义的方向发展。因此,我们将在下一节通过与美国大学生的分配偏好进行比较以说明中国大学生的现状和特点。

(四)分配偏好的跨国比较

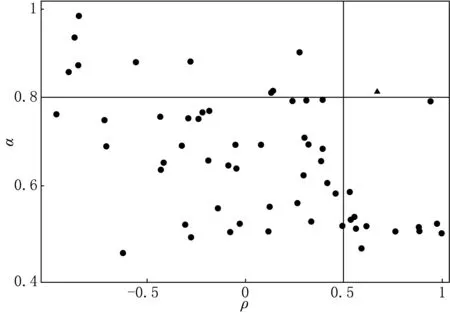

1.分配偏好的公正性态度比较

根据CES效用函数,α是用来度量个体分配偏好的公正性态度的,α的取值范围在0和1之间。当α等于1时,说明个体是完全自私类型的,只考虑自己的利益,而忽视他人的利益;α等于0.5则说明个体具有完全公平的观念,将自己和他人利益看得同等重要;在0.5和1之间时,α越大说明被试越自私。

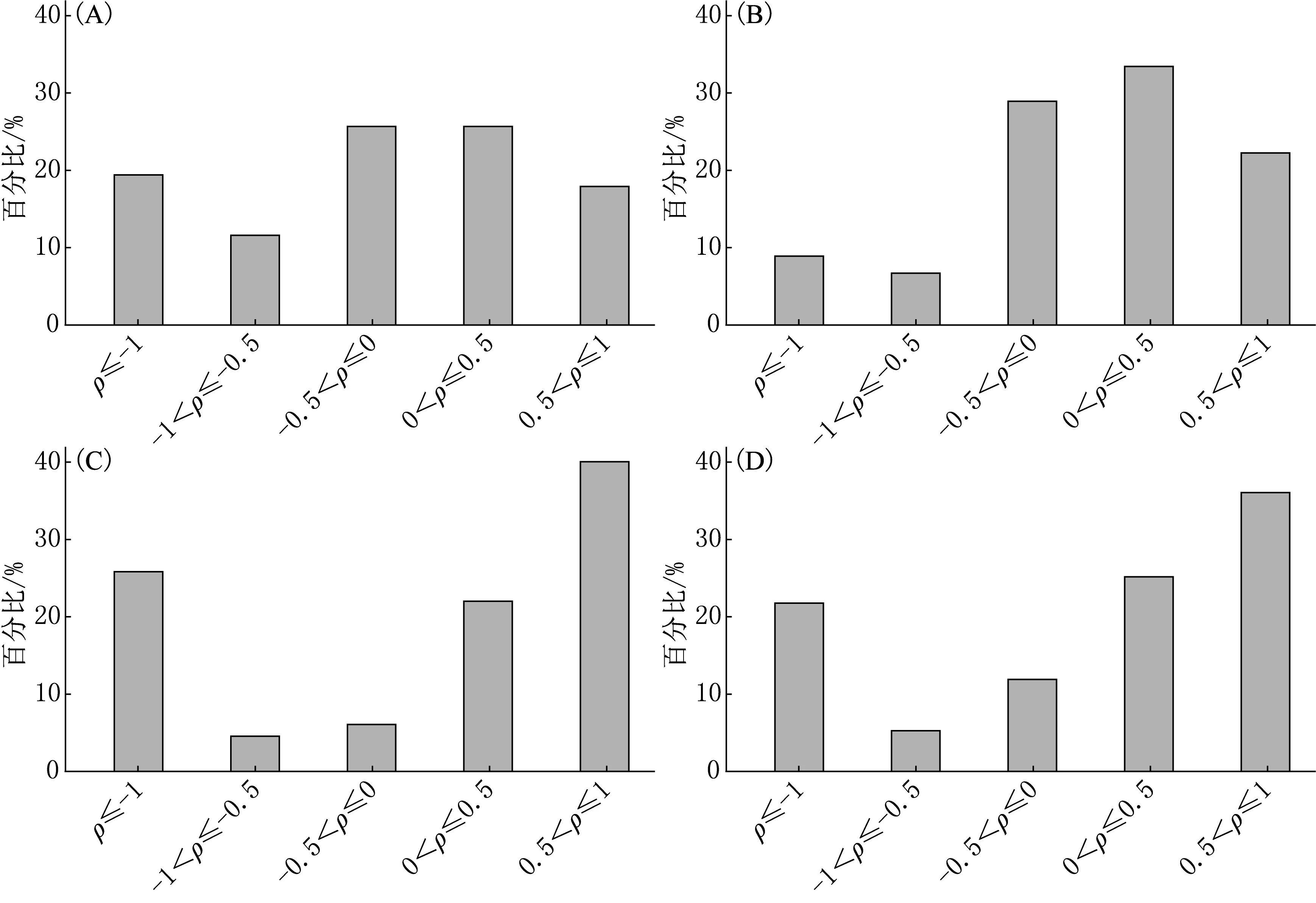

注:图中A表示中国大学生的分布直方图,B表示Fisman等样本的分布直方图,C表示AM样本的分布直方图,D表示包括Fisman等和AM样本所有美国学生的分布直方图。

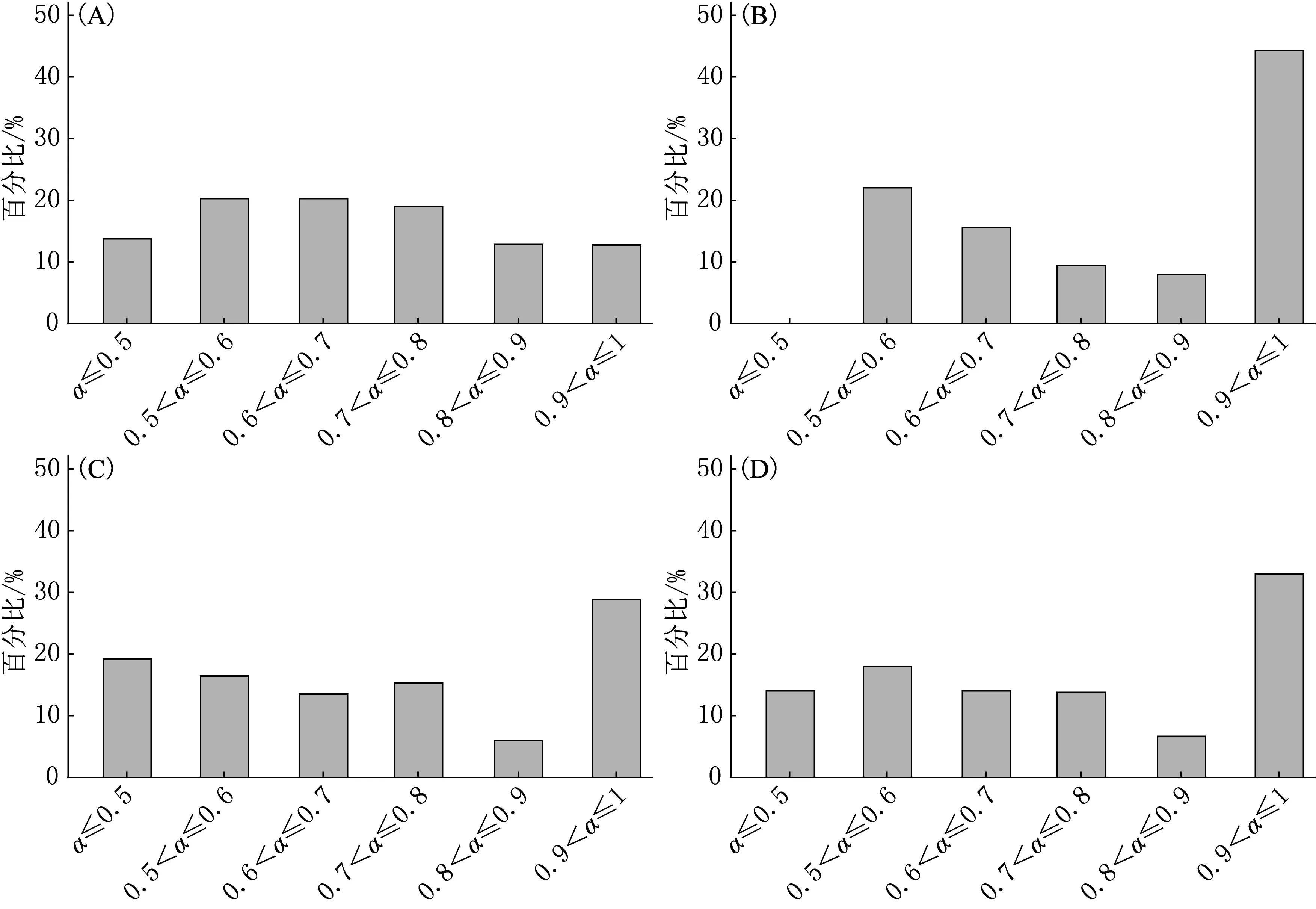

2.分配偏好的效率与公平权衡

注:图中A表示中国大学生的分布直方图,B表示Fisman等样本的分布直方图,C表示AM样本的分布直方图,D表示包括Fisman等和AM样本所有美国学生的分布直方图。

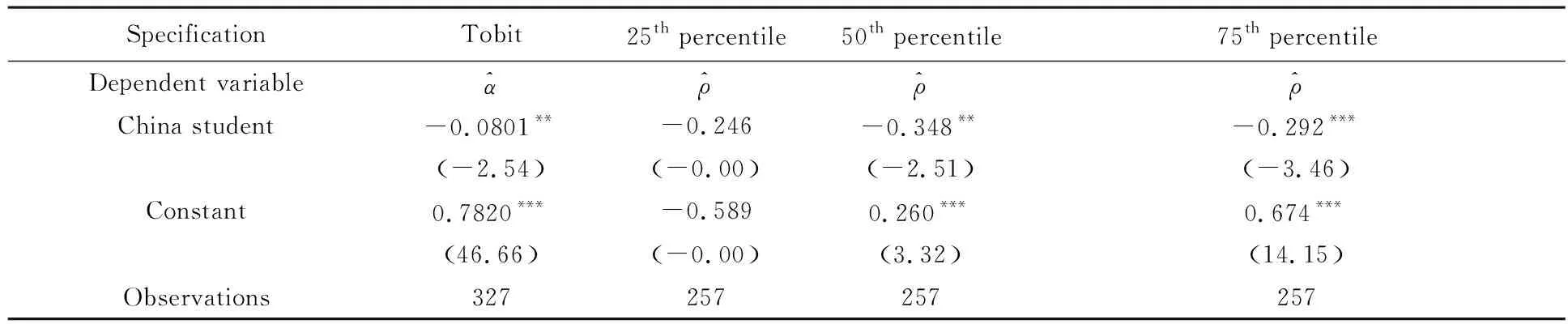

3.总体对比

表3 本文与所有美国被试的个体参数回归比较

4.个体偏好的异质性

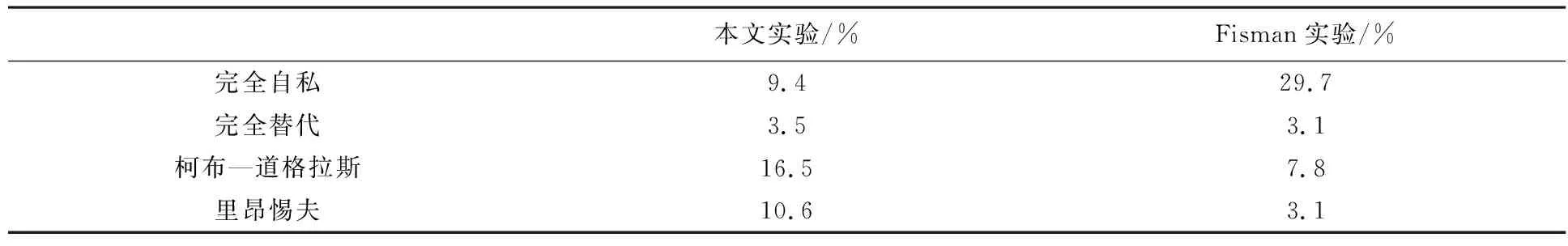

对比表4中本文样本的分配偏好类型与Fisman等的,可以发现本文的偏好类型比例与Fisman等实验有很大区别,其中完全自私的比例差距较大,这说明了中国大学生样本的自私程度较低。另外,对于完全重视公平的罗尔斯主义(里昂惕夫),本文实验的样本比例也较高,这再一次说明了中国大学生在分配时更加倾向于公平优先。

表4 本文实验分配偏好类型与Fisman实验的偏好分类对比

五、结 论

通过实验我们得到以下几个结论:首先,本文通过对被试分配偏好的分析,发现极个别大学生亲社会性低,表现出典型的精致利己主义者特征,而大部分大学生分配偏好体现出了较高的亲社会性;其次,在新古典经济学框架下,中国大学生的分配偏好是符合效用最大化原则的,这一点与AM和Fisman等的结论相一致。另外,本文还发现大学生的分配偏好具有很大的异质性,其中可识别出完全自私、罗尔斯主义(里昂惕夫)、功利主义(完全替代)以及柯布-道格拉斯几种典型的偏好类型。最后,通过与美国大学生的比较,发现中国大学生的分配偏好更加倾向于公平优先,说明中国大学生更愿意顾及他人的感受并且更乐意捐赠,这再次证明了精致利己主义在大学生群体中的盛行程度可能并没有舆论认为的那么高。这应该和中国的社会主义制度以及儒家的传统文化影响有关,因为二者都强调公平公正的亲社会行为的重要性。

与其他制度相比,社会主义制度更加强调公平正义的重要性;同时中国的传统文化强调“君子成人之美”的利他之心和“家国天下”的社会观念,这些都利于中国学生产生更强的亲社会行为。本文的结论与Riyanto和Zhang的观点相呼应,证明社会主义制度使人们更加亲社会,表现出更强的利他和互惠行为(55)Riyanto Y E,Zhang J,“An egalitarian system breeds generosity:The impact of redistribution procedures on pro-social behavior”,Economic Inquiry,Vol.52,No.3,2014,pp.1027-1039.(56)Corneo G,Grüner H P,“Individual preferences for political redistribution”,Journal of Public Economics,Vol.83,No.1,2002,pp.83-107.(57)Alesina A,Fuchs-Schündeln N,“Goodbye Lenin (or not?):The effect of communism on people’s preferences”,American Economic Review,Vol.97,No.4,2007,pp.1507-1528.。这进一步说明社会主义核心价值观的建设和中国优秀传统文化的弘扬相互助益,都有利于教育年轻一代树立正确的价值观,清洁精致利己主义产生的土壤,进而达到改造社会和自我的目的。

本文仍有以下问题亟待进一步解决:第一,本文的样本代表性需要进一步提高;第二,本文并没有凸显出在不同情景下,公平优先的人是不是会转变其偏好,例如,在面临不同的风险时人们偏好是否会在公平优先和效率优先之间转换;第三,本文缺乏如何提升亲社会性的研究。目前国外研究认为精致利己主义的形成自出生开始,经幼儿园、小学、中学不断强化,大学阶段不过使其越加“精致”而已。我们希望以儿童及青少年作为被试为这一观点提供实验证据,找出亲社会性产生的重要阶段,为合理、及时的教育干预提供学术支持,避免未来全球化背景下我国学生向精致利己主义方向发展。目前我们已经与多所中、小学确定了合作事项,并完成了这方面研究的初期准备工作,希望为政府和学校加强这一阶段的教育和引导,从源头减少精致利己主义的危害提供一些理论支持。总之,这些都是我们进一步努力研究的方向。