国家管辖范围外深海矿产资源开发利用中国方案的构建与完善

——基于立法视角的探讨

侯海军, 沈 灏

(1.南京师范大学 法学院, 江苏 南京 210023; 2.南京师范大学 中国法治现代化研究院, 江苏 南京 210024;3.华东师范大学 法学院, 上海 200241)

当前,国家管辖范围外深海矿产资源的共享利用在国际上正处在“规范化”的过程中,且在《联合国海洋法公约》(简称《公约》)的规制下进行。《公约》缔约国当然受到在这一议题的谈判中所形成的国际法律文件(议定书、规章或指南等)的约束,对具有法律约束力的“硬性”国际法规范,缔约国有义务将这些国际法规范经过“国内法化”融入其国内法律制度中[1]。

在国际层面,国际海底管理局作为管制“区域”资源勘探和开采的主要行政机构,出台了一些针对各种矿产资源的勘探规章。国际海底管理局于2000年通过《多金属结核探矿和勘探的规章》、2010年通过《多金属硫化物的探矿和勘探规章》、2012 年通过《富钴结壳的探矿和勘探规章》。现在,其工作重点已转向尽快制定有关开发此类资源的规章。这些勘探规章以及将来可能出台的开发规章将构成勘探开发区域部分资源的国际法规体系。

在内国层面,许多国家已开始着手进行国内的资源勘探开发管制立法。如,捷克2000年《国家管辖外海洋矿产资源探矿、勘探和开发法》、德国2010年《海底开采法》、斐济2013年《国际海底资源管理法》、英国2014年《深海采矿法》、汤加2014年《海底矿产资源法》等。这些国家的立法都是为了配合国际海底管理局管制区域资源勘探开发活动[2]。

为了履行《公约》项下的担保义务,配合国际海底管理局协调和规范受到我国担保的承包者的活动,我国亦加快了深海海底资源勘探开发立法。2016年2月26日,第十二届全国人大常委会第19次会议通过《中华人民共和国深海海底区域资源勘探开发法》(简称《深海海底区域资源勘探开发法》)。该法对深海活动的行政管制机关、勘探和开发许可证制度、承包者的权利和义务、深海活动中的海洋环境保护等事项作出了规定,是我国参与国际海洋治理、履行国家担保义务迈出的重要一步。其所内含的诸多制度是构建我国国家管辖范围外深海矿产资源共享机制的核心要素。2018年国务院大部制改革给我国海洋治理带来了发展机遇。因此,有必要对我国现行的深海海底区域资源勘探开发法律制度进行分析和检讨,探讨相关制度完善的具体路径。

一、构建国家管辖范围外深海矿产资源开发利用中国方案的必要性

(一)对内:为中国企业从事深海资源开发利用提供法律保障

作为国际海底管理局理事会的主要成员,我国在区域资源的勘探和研究开发方面开展了大量的工作,取得了显著的成就[3]。目前,我国在国际海底区域已经有五块资源勘探的海域,其中三块是中国大洋协会作为承包者同国际海底管理局就多金属结核、多金属硫化物、富钴铁锰结壳这三种资源签订的勘探合同[注]2014年4月29日,中国大洋矿产资源研究开发协会与国际海底管理局在北京签订国际海底富钴结壳矿区勘探合同,标志着我国继2001年在东北太平洋获得7.5万平方公里多金属结核矿区(中国大洋协会与国际海底管理局于2001年签订的多金属结核合同于2016年5月已经到期,目前处于五年的合同延期中)、2011年在西南印度洋获得1万平方公里多金属硫化物矿区后获得的第三块具有专属勘探权和优先开采权的富钴结壳矿区。中国大洋协会与国际海底管理局签订富钴结壳勘探合同, http://www.gov.cn/xinwen/2014-04/29/content_2668705.htm,访问日期:2020年12月19日。。2017年5月12日,中国五矿集团公司与国际海底管理局在北京签署国际多金属结核矿区勘探合同,开启了中国企业积极开展国际海底矿区勘探开发的国际合作交流。2019年10月18日,北京先驱高技术开发公司与国际海底管理局在北京签订了多金属结核勘探合同[注]北京先驱高技术开发公司与国际海底管理局签订多金属结核勘探合同,http://www.comra.org/2019-10/20/content_40927434.htm,访问日期:2020年2月1日。。可见,我国在国际海底区域越来越多的资源勘探活动以及将来的开发活动对我国建立和完善相关深海海底区域资源勘探开发法律制度提出了迫切的需求。

(二)对外:履行我国国家担保义务,捍卫我国海洋权益

根据《公约》第153条第4款、第139条第2款及其附件3《探矿、勘探和开发的基本条件》第4条的规定,以及国际海洋法法庭海底争端分庭于2011年发表的《国家担保个人和实体在“区域”内活动的责任和义务的咨询意见的决定》关于缔约国有义务采取一切必要措施,确保受其担保的承包者遵守《公约》以及国际海底管理局制定的规章、国际习惯法等的规定,所谓“采取一切必要措施”即包括制定相关的国内法律和规章并采取行政措施。行政措施主要指缔约国安排国内行政管理机构对受该国担保的承包者的深海海底资源勘探开发活动进行监督和检查,对承包者的活动进行有效管控。如果缔约国已经制定相关法律且在正常情况下受其担保的承包者遵守相关法律便可以避免某种损失发生,则该国对相关损失没有赔偿责任,此即“担保国免责”规则。缔约国的国家担保义务是一种尽职(Due Diligence)义务,缔约国必须履行这一义务[4]。

我国作为缔约国,应当保证我国所担保的承包者遵守《公约》以及国际海底管理局出台的勘探和开发规章。我国承担国家担保义务的核心任务是制定一套管制我国承包者从事深海海底区域资源勘探开发活动的国内法。这是我国承担国家担保义务的第一步,也是重要的一步。然而,仅有《深海海底区域资源勘探开发法》是不够的,因为该法中的规定大多较为原则和笼统。因此,我国迫切需要建立一套完整的管制我国承包者深海活动的法律体系,这是我国承担国际义务、规范受我国担保的承包者从事深海海底资源勘探开发活动的需要,也是我国捍卫海洋权益、走向海洋强国的需要[5]。

二、国家管辖范围外深海矿产资源开发利用中国方案的构建

《深海海底区域资源勘探开发法》中有关勘探开发许可制度、检查监管制度以及责任追究制度的规定,是为了“管控好”中国企业从事深海活动;有关海洋环境保护以及人身财产保护的规定,是为了“保障好”中国企业从事深海活动;有关推进深海科学技术研究、资源调查以及提升资源勘探开发和环境保护能力的规定,是为促进中国企业“准备好”从事深海活动。今后,应当以《深海海底区域资源勘探开发法》为基础,构建我国国家管辖范围外深海矿产资源勘探开发的制度体系。

(一)《深海海底区域资源勘探开发法》的配套制度

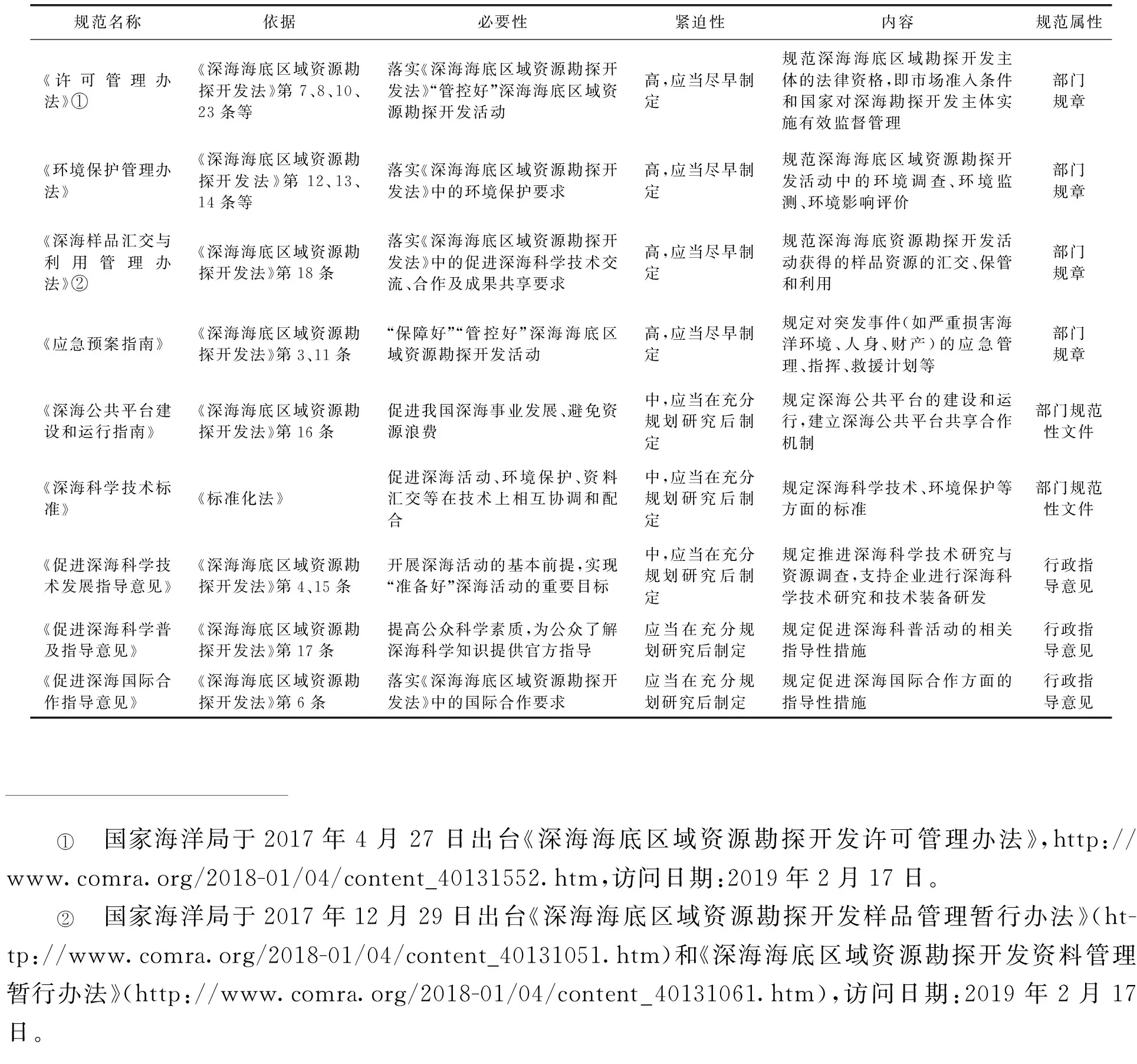

我国《深海海底区域资源勘探开发法》的配套制度至少应当包括《许可证管理办法》《环境保护管理办法》《深海样品汇交与利用管理办法》《应急预案指南》《深海公共平台建设和运行指南》《深海科学技术标准》《促进深海科学技术发展指导意见》《促进深海科学普及指导意见》《促进深海国际合作指导意见》等。这些配套制度的制定依据、制定必要性和紧迫性、具体内容、可操作性,以及规范的法律位阶见表1。

表1 《深海海底区域资源勘探开发法》的配套制度

(二)《深海海底区域资源勘探开发法》现有配套制度的运行状况

自《深海海底区域资源勘探开发法》于2016年5月1日施行以来,原国家海洋局制订了一系列配套制度。2017年4月27日,国家海洋局印发《深海海底区域资源勘探开发许可管理办法》(简称《许可管理办法》)[注]国家海洋局《关于印发〈深海海底区域资源勘探开发许可管理办法〉的通知》(国海规范〔2017〕6号),http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5227831.htm,访问日期:2020年1月2日。。《办法》规定了深海海底区域资源勘探开发活动的申请、受理、审查、批准和监督管理,旨在加强对深海海底区域资源勘探开发活动的管理。2017年12月29日,国家海洋局印发《深海海底区域资源勘探开发样品管理暂行办法》(简称《样品管理暂行办法》)[注]国家海洋局《关于印发〈深海海底区域资源勘探开发样品管理暂行办法〉的通知》(国海规范〔2017〕14号),http://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5299621.htm,访问日期:2020年1月2日。和《深海海底区域资源勘探开发资料管理暂行办法》(简称《资料管理暂行办法》)[注]国家海洋局《关于印发〈深海海底区域资源勘探开发资料管理暂行办法〉的通知》(国海规范〔2017〕15号),http://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5299622.htm,访问日期:2020年1月2日。。这三份规范性文件发布以来,国际和国内的形势都发生了巨大的变化。在国际层面,有关深海海底资源开发的《开发规章》已形成初稿,并已经过成员国及利益相关方的评论,预计将在近几年正式出台。在国内层面,新的自然资源部组建后,国家海洋局被“分解”成三大块,主体部分被并入新的自然资源部,其环保职能则被并入生态环境部,海警则被编入武警序列。中国海洋管理新模式已经开启。

上述国际、国内环境变化,对《深海海底区域资源勘探开发法》配套制度的制定提出了迫切要求。

首先,三份规范性文件的位阶有待提高。《许可管理办法》《样品管理暂行办法》《资料管理暂行办法》只是国家海洋局发布的规范性文件,法律位阶较低,权威性有待提高。大部制改革后,自然资源部作为执行《深海海底区域资源勘探开发法》的行政机关,有权力也有义务根据《深海海底区域资源勘探开发法》中的具体授权条款制定相应的行政规章。根据该法第7条的授权,自然资源部有权制定有关行政许可的行政规章;根据该法第18条的授权,自然资源部有权制定有关样品、资料汇交的行政规章。可见,自然资源部所面临的一个紧迫任务是根据《深海海底区域资源勘探开发法》的相关授权条款,出台相应的行政规章。

其次,三份规范性文件的内容有待完善。《深海海底区域资源勘探开发法》配套制度的内容应当满足两个要求:一是以《深海海底区域资源勘探开发法》为基础,不得与之冲突;二是应当反映国际《开发规章》的最新发展。而三份规范性文件在满足这两大要求方面都存在一定问题。例如,原《许可管理办法》第十八条第二款规定,被许可人向国际海底管理局提交年度报告时,应同时将年度报告报国家海洋局备案。该“备案”要求同国家担保义务的要求是相背离的,也不符合《深海海底区域资源勘探开发法》所要达到的“管控好”承包者深海活动的目的。又如,这三份规范性文件并未将国际《开发规章》的最新内容融入其中,有待完善。

三、国家管辖范围外深海矿产资源开发利用中国方案的完善

(一)修订《许可管理办法》

修订《许可管理办法》应当围绕以下三个基本问题进行。

一是要严格依据《深海海底区域资源勘探开发法》《行政许可法》等上位法律。因为这些法律为《许可管理办法》的修订提供了依据、指引和限制。《深海海底区域资源勘探开发法》规定了深海海底区域资源勘探开发许可的申请、审批、延期、转让、变更和终止的基本要求。其第七条规定了申请材料的类别及范围,第八条规定了审查和批准申请的程序及期限等基本问题,第十条规定转让勘探开发权利义务前应当报经国务院海洋主管部门同意,转让、变更或者终止合同后应备案等。这些规定和《行政许可法》中一些普遍性要求,都应当体现在《许可管理办法》的修订之中。

二是要体现深海海底区域资源勘探开发的特殊需求,要有一定的前瞻性和引导性。深海海底区域资源勘探开发在我国目前尚未形成真正意义上的商业性开发。因此,修订《许可管理办法》,应体现深海海底资源开发的未来发展需求,应当具有一定的前瞻性和引导性,预留未来实际开发管理的适度空间,不宜过于烦琐。

三是要同国际层面有关资源的勘探开发规章接轨,反映国际层面相关规则的最新发展。例如,申请人所提交的勘探开发许可申请材料以及许可延期和变更的申请材料应当同国际海底管理局所要求的申请材料及延期和变更保持一致,避免申请人因为国内的管制需要而准备两套材料。《许可管理办法》修订的主体部分应当是关于勘探开发许可实施流程的规定,并应以附件的形式将申请人申请勘探开发许可的相关材料附在正文之后。附件相关材料要反映出国际勘探开发规章的最新要求,便于日后对这些内容进行修订和更新。

(二)修改相关立法,构建科学的管理体制

根据《公约》《1994年执行协定》以及国际海洋法法庭海底争端分庭发布的第17号咨询意见,在深海海底资源勘探开发过程中,担保国有义务确保承包者遵守其同国际海底管理局签订的合同、《公约》以及国际海底管理局出台的其他规则。但此种担保义务不是绝对的,担保国只需尽到最大注意义务,采取最合理的措施来保证承包者遵守相关规定即可[6]。《深海海底区域资源勘探开发法》第七条规定,中华人民共和国的公民、法人或者其他组织在向国际海底管理局申请从事深海海底区域资源勘探、开发活动前,应当向国务院海洋主管部门提出申请,获得勘探开发许可。可见,我国所采用的许可证制度实际上是我国履行国家担保义务的手段[7]。由于国际层面的《开发规章》正在谈判、制定过程中,国际海底管理局往往通过颁布规章、指南和标准等以满足规制深海海底区域资源勘探开发活动的需要。因此,我国在完善《深海海底区域资源勘探开发法》时应当持有一个开放的态度[5]。

在具体落实层面,建议构建“自然资源部—中国大洋事务管理局”深海资源勘探开发监管的“两阶式”管理体制。目前,自然资源部负责对我国深海海底区域资源勘探开发和资源调查活动的监督管理,而中国大洋事务管理局或为具体执行此职能的最合适主体,因为中国大洋事务管理局为专业机构,由其受理、审查申请人提交的材料以及制定、修订新《许可管理办法》的附件,具有一定的正当性[8]。

- 淮阴师范学院学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 正义实践:网络性别事件中女性集群行为的动机缘起

- 《京都小曲钞》论略