蚬木种实表型性状及其发芽规律

郝海坤,黄志玲,彭玉华,曹艳云,申文辉,谭长强

(广西林业科学研究院、国家林业局中南速生材繁育实验室,广西 南宁 530002)

蚬木(Excentrodendronhsienmu)为椴木科蚬木属植物,自然分布于桂西南和滇东南的北热带至南亚热带石灰岩山地季雨林中。蚬木作为广西桂西南喀斯特季节性雨林的主要建群物种之一,起着维持和改善生物多样性以及岩溶生态系统功能的重要作用[1]。蚬木木材坚重,有极为优良的力学特性,是船舶、车辆、特种建筑、高级家具、机械垫木、木制车轴、手工刨床等的珍贵用材。

多年来蚬木由于经济价值较高,被过度开发利用,导致种群分布呈斑块化和零星化,呈渐危状况,被列为国家Ⅱ级保护植物。由于蚬木约15年生开始开花、30年生以后才正常结实、3~4 a开1次花等生理特点[2-3],蚬木林少见开花结实,造林所用苗木多来自林下天然更新的小苗,因此关于蚬木苗木培育的研究非常少[4],而对其生物学特性、群落结构特征及天然更新调查和抗旱性等相关研究则比较多[5-10]。2020年大新县那岭乡的蚬木天然林大量开花结实,借此契机,本研究采集了9个单株共计120 kg的果实,进行种实表型性状测定和发芽试验,以期为蚬木苗木培育提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地设在广西林业科学研究院,地处南宁市北郊,位于22°56′N、108°21′E,海拔80~100 m,属湿润南亚热带季风气候。年均气温20~21 ℃,极端最高气温39.4 ℃,极端最低气温-1.5 ℃,1月平均气温11.8 ℃以上,7月平均气温27.6 ℃。5—9月为雨季,月平均降水量100 mm以上;10月—翌年4月为旱季,平均降水量80 mm以下。全年平均降水量1347 mm以上,年均相对湿度约80%。

1.2 试验材料

2020年5月26日—6月8日,于广西大新县那岭乡的蚬木天然林采集9个单株共计120 kg的蚬木果实。

1.3 试验方法

1.3.1 种实表型性状测定 每个单株随机选取40个果实测定长、宽和果柄长,每个单株的果实用四分法选取100个果实称百粒重,重复3次。剥开果实,除去果瓣,得到纯净的种子,每个单株的种子用四分法取100粒种子,先测定种子长、宽、厚,然后称百粒重,重复3次。取适量种子切碎,放入铝盒中,置烘箱中先用80 ℃烘2~3 h,然后用(103±2) ℃烘至恒重,计算含水量。果实的长、宽、果柄长,种子的长、宽、厚度均用精度为0.001 cm的电显数码卡尺测量,果实、种子的百粒重均用精度为0.01g的电子天平称量,最后再换算为千粒重。

1.3.2 室外发芽试验 果实采集后摊晾于阴凉处1~6 d后进行室外发芽试验。人工剥开果实,把带果瓣的种子点播于河沙、黄心土2种基质作的播种床上,每处理100粒,重复3次,连续播种6 d。以小苗出土且子叶展开记为发芽,每天记录发芽情况;以连续2 d没有小苗出土记为发芽结束。发芽结束后,取出小苗,用直尺测定苗高、根长。

1.3.3 室内发芽试验 把果实装在布袋里,分别置于4 ℃低温和常温2种条件下贮藏,于贮藏后1、2、3、5、8、15、20、30、60 d取出进行室内发芽试验。剥除果瓣得到纯净种子,摆放到垫滤纸的培养皿里,每个培养皿50粒种子,重复4次,置于26~30 ℃恒温培养箱培养(黑暗、26 ℃下持续12 h,33%光照度、30 ℃下持续12 h),每天观察记录种子发芽情况,以子叶展开记为发芽。每次进行发芽试验的同时测定种子含水量。

1.4 数据处理与结果分析

2 结果与分析

2.1 蚬木种实表型性状

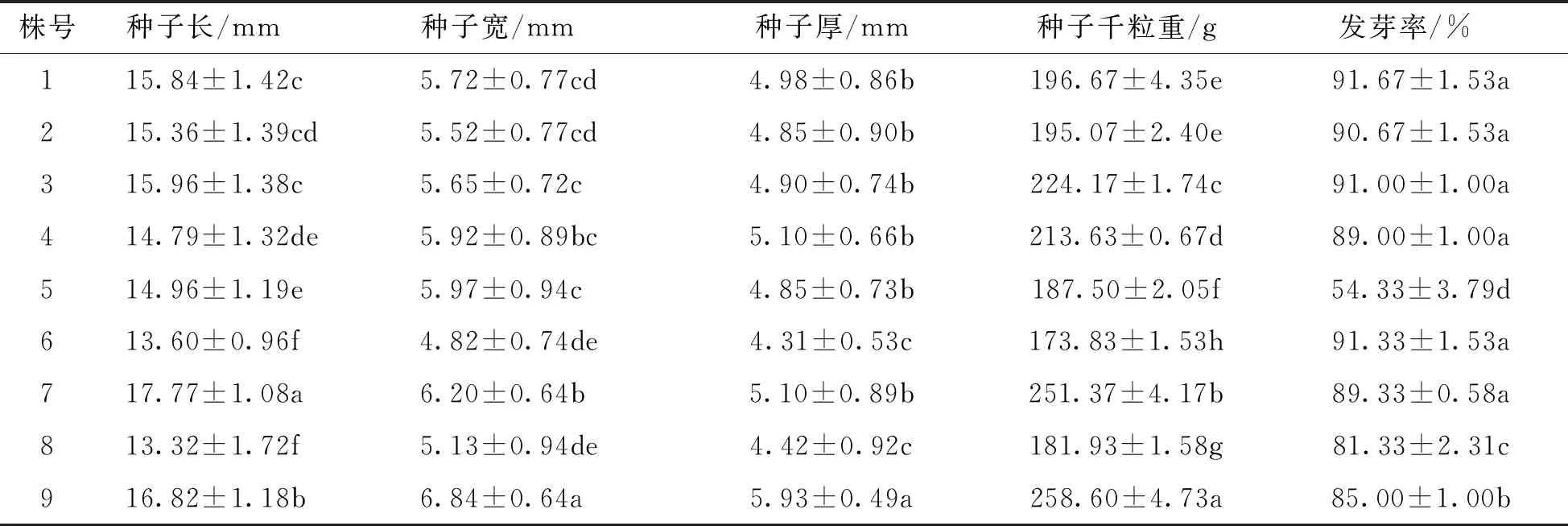

蚬木蒴果椭圆形,具5纵翅,通过对种实的测定(表1)可知,果长35.42~66.51 mm、宽14.16~37.77 mm、柄长15.15~86.76 mm,果实千粒重1936.10~4258.30 g;种子长10.33~20.09 mm、宽3.52~8.43 mm、厚2.52~6.87 mm,种子千粒重172.10~264.00 g。

蚬木果柄长、果实千粒重的变异性较大,变异系数分别为29.84%、24.59%;其次是种子厚、种子宽、果实宽、种子长,变异系数为15.11%~19.74%;种子千粒重、果实长的变异性较小,变异系数分别为13.91%、12.96%。

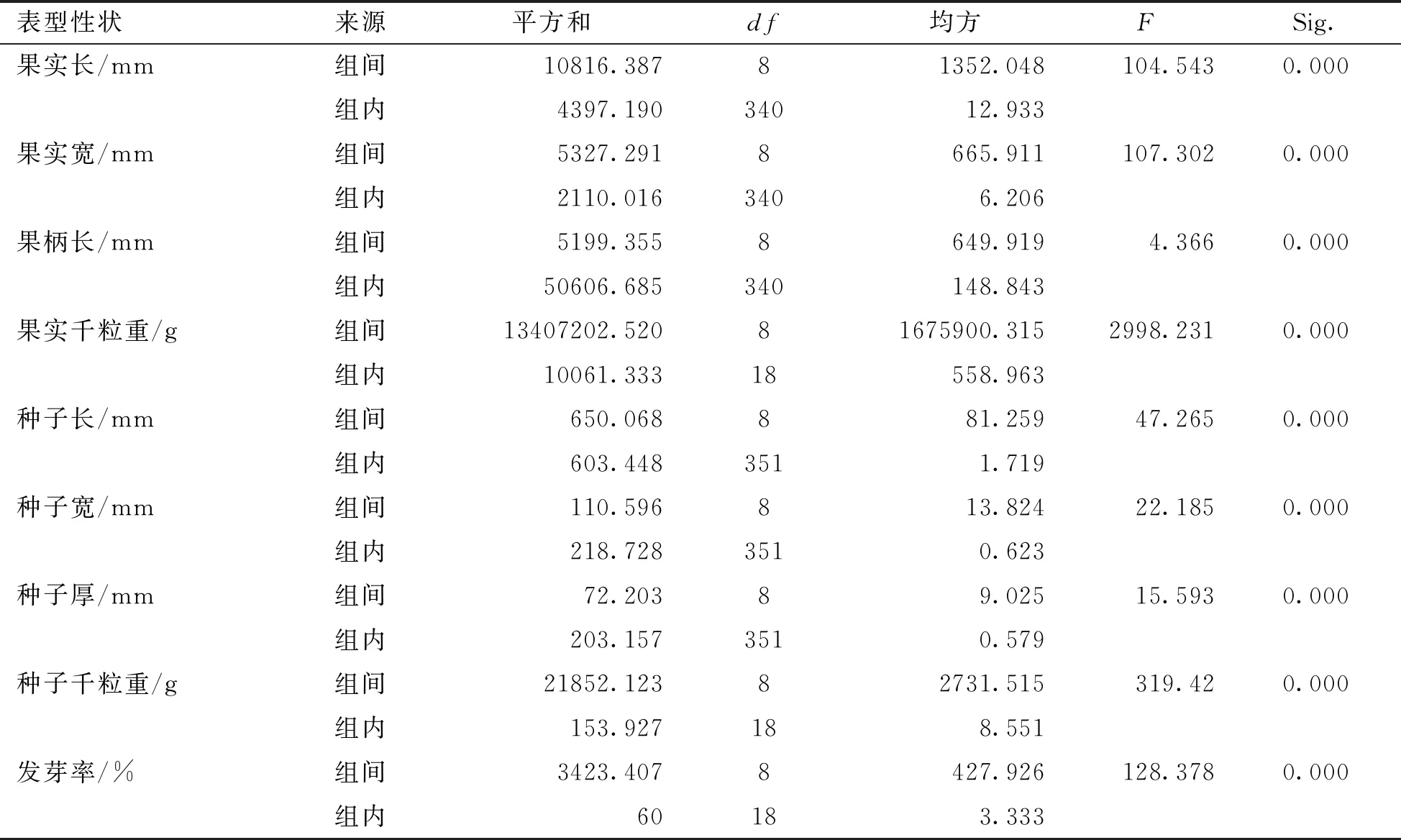

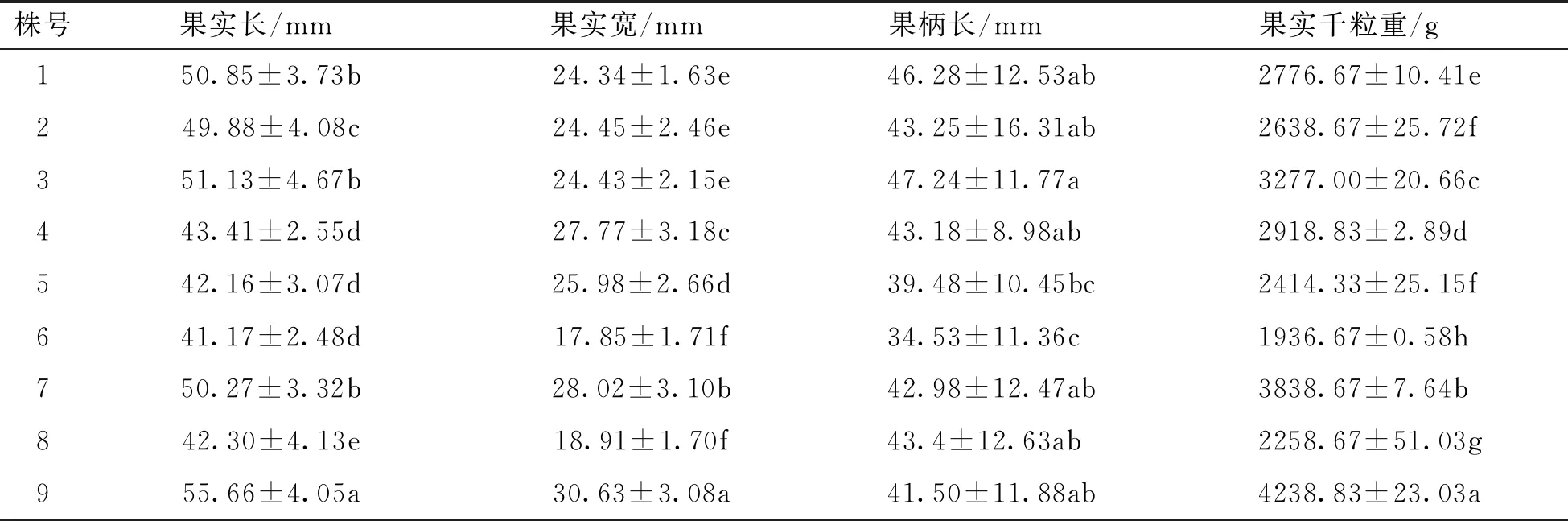

蚬木种实表型性状的差异主要来自于单株间的差异。方差分析(表2)表明,蚬木单株间的果实和种子表型性状存在显著性差异。从表3、表4可知,9号果实和种子最大,其果实长、宽、千粒重以及种子宽、厚、千粒重均显著大于其它种子;其次是7号,其种子长显著大于其它种子,果宽、果实千粒重、种子宽和种子千粒重均显著大于除9号以外的其它种子,果实长显著大于2、4、5、6、8号种子;6号、8号果实和种子最小,其果实宽、千粒重以及种子长、厚、千粒重均显著小于其它种子。9个单株间的果实千粒重和种子千粒重差异性全都达到显著性水平。

通常情况下,蚬木种子的发芽率能达到90%左右,但是采收时间严重影响种子发芽率。5号种子采收时间最早(5月26日),其果荚比较厚,水份含量较高,阴晾2 d果荚也不能自行开裂,发芽率最低;5月29日、6月2日采收的1、2、3、4、7号种子,其果荚比较薄,水份含量较低,阴晾1 d部分果荚开裂,发芽率较高;6月9日采收的8号、9号种子,其果实虫害率达10%~15%,种子发芽率也较低。

表1 蚬木种实表型性状描述性统计

表2 蚬木单株间种实表型性状方差分析

2.2 果实摊晾时间和播种基质对蚬木种子发芽及小苗生长的影响

蚬木果实在阴凉处摊晾3 d后,人工剥开果实,用带果瓣的种子播种于沙床或黄心土中,播后1~2 d露白,4~5 d出土,6~7 d子叶展开,8~9 d达到峰值,12~13 d发芽基本结束;存放3~6 d播种平均发芽率91.12%,平均发芽指数10.80,15 d小苗平均高5.64 cm,平均根长6.28 cm。可见在适宜的条件下,蚬木种子萌发迅速、整齐,发芽率较高。

表3 蚬木9个单株果实表型性状多重比较

表4 蚬木9个单株种子表型性状多重比较

表5 果实摊晾时间和播种基质对蚬木种子发芽及小苗生长的影响方差分析

方差分析(表5)表明,果实摊晾时间对发芽率、发芽指数、苗高、根长的影响均达显著水平,播种基质也显著影响种子发芽率、发芽指数。从表6可知,果实摊晾1~2 d后播种,种子萌发效果较差。摊晾1 d的种子平均发芽率、发芽指数均显著低于摊晾2~6 d,苗高、根长均显著低于摊晾3~6 d。摊晾2 d的种子平均发芽率、发芽指数显著低于摊晾3~6 d。使用河沙作播种基质,种子发芽率、发芽指数均显著高于黄心土。

果实摊晾1 d、2 d播种,河沙基质的种子发芽率分别为23.33%、77.67%,发芽指数为2.17、7.93;黄心土基质的种子发芽率分别为6.83%、52.33%,发芽指数为0.59、5.09。果实摊晾3~6 d播种,河沙和黄心土基质的种子萌发情况基本一致,发芽率为90.33%~94.00%,发芽指数为10.00~11.23。可见,果实摊晾时间是影响种子萌发的主要因素。河沙和黄心土基质的差别主要是在果实摊晾1 d、2 d播种。

表6 果实摊晾时间和播种基质对蚬木种子发芽及小苗生长的影响

2.3 贮藏温度和时间对蚬木种子萌发的影响

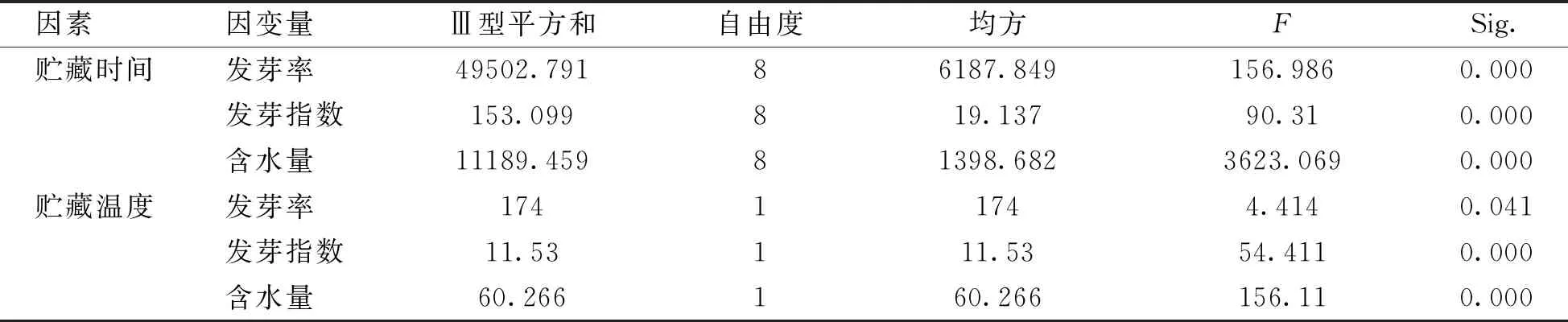

把果实装在布袋里,分别置于4 ℃低温和常温条件下贮藏,于贮藏后1、2、3、5、8、15、20、30、60 d取出进行室内发芽试验。2种贮藏温度下,种子发芽率和发芽指数变化规律基本一致,即随着贮藏时间的延长先升高,然后达到一段平稳期,最后又下降。方差分析结果(表7)表明,贮藏时间和贮藏温度对种子发芽率和发芽指数的影响均达显著水平。从表8可知,蚬木种子贮藏3~20 d播种萌发效果最好,发芽率为81.42%~93.50%,发芽指数为5.30~6.01,显著高于贮藏1、2、30、60 d。其次是贮藏2 d播种,发芽率为77.63%,发芽指数为4.67,均显著高于贮藏1、30、60 d。再次是贮藏30 d播种,发芽率为60.83%,发芽指数为4.19,均显著高于贮藏1、60 d。贮藏1、60 d播种种子萌发效果最差,发芽率分别为25.88%、21.50%,发芽指数分别为2.23、1.77。

表7 贮藏温度和时间对蚬木种子萌发的影响方差分析

从表8可知,在4 ℃低温贮藏的种子,其发芽率、发芽指数均显著高于常温贮藏的种子。种子在2种温度下贮藏1~30 d时,发芽率相差并不大,差值均小于8%;但是贮藏60 d时,二者差距明显变大,4 ℃低温贮藏的种子发芽率比常温贮藏的大16%。4 ℃低温贮藏的种子在贮藏1、8、15、30 d时,其发芽指数与常温贮藏相差不大,差值均小于0.6;而在贮藏2、3、5、60 d时,发芽指数比常温贮藏大1.25~1.54。可见,4 ℃低温贮藏能在一定程度上延缓种子衰老,延长种子寿命。

表8 贮藏温度和时间对蚬木种子发芽的影响

试验中观察到,2种贮藏温度在后期都出现花叶现象,即叶片出现黄褐色斑块、叶面凹凸不平、严重时叶片开裂,其中贮藏20 d花叶率为17.8%~19.2%,贮藏30 d花叶片为57.73%~59.38%,贮藏60 d花叶片高达75.93%~83.95%。贮藏3~30 d所萌发的小苗高3.53~4.54 cm、根长7.17~10.99 cm,而贮藏60 d萌发的小苗高3.84 cm、根长3.99 cm,两者苗高相差不大,但是根长只有前者的1/2左右。可见,种子贮藏超过15 d后,虽然仍有一定的萌发能力,但是小苗质量严重下降。

2.4 贮藏温度和时间对蚬木种子含水量的影响

方差分析(表7)结果表明,贮藏时间和贮藏温度对种子含水量的影响均达显著水平。从表8可知,种子含水量随着贮藏时间的延长显著降低。种子的初始含水量为43.87%,贮藏到20 d时降至9.49%,之后种子的含水量保持在8%~9%。对种子含水量与发芽率进行相关性分析,结果表明两者相关性不显著(r=0.169,P=0.503)。

3 结论与讨论

蚬木种实表型性状的变异系数比较高,说明蚬木种内存在着丰富的个体变异,为蚬木的选育和种质保存奠定了物质基础[11-12]。

蚬木种子采收时含水量43.89%,贮藏30 d后保持在7.99%~8.40%。种子发芽率在采收后第3天为93%~96%,随着贮藏时间的延长逐渐降低,贮藏60 d后发芽率只有13.5%~29.50%,贮藏于4 ℃低温的种子发芽率和发芽指数均稍高于室温,并能延长贮藏寿命。

在适宜的条件下,蚬木种子置床10 d发芽率即可达90%以上,这是在长期进化过程中对环境的适应性。蚬木分布区的月降水量分布极不均匀,干湿季节明显,降水主要集中在6—8月,蚬木种子6月成熟后飘落于林下,依靠自身含水量较高的优势在湿润的环境下及时萌发成苗,并利用短暂的雨季充分生长,这也是大多数顽拗性种子的生存策略[13-15]。种子采收后第1天和第2天发芽率比较低,3 d后发芽率显著上升,这与黄皮、荔枝、龙眼、毛决明[16-19]等种子的萌发特性相似,即尚未完全成熟的种子经轻度脱水可提高其发芽率和活力指数,这意味着再延迟几天蚬木种子才达到自然成熟,但是此时的种子很容易飘落,无法采收,所以生产上采到的基本都是未完全成熟的种子。刚采收的果实室间未开裂,种子呈乳白色,不易从果瓣中剥出,存放3 d后果实室间开裂,种子变棕褐色,剥开果瓣后种子可自行脱落,这或可作为判断种子成熟与否的依据。

河沙和黄心土基质的差别主要表现在摊晾1 d和2 d播种,此时蚬木种子尚未完全成熟,发芽力量不足,所以在比较疏松的河沙中较容易出土,而在比较粘结的黄心土中则出土困难。摊晾3~6 d播种,种子已经完全成熟,发芽力量充足,河沙和黄心土基质的差别就不明显了。

宋松泉等[20]认为顽拗性种子应该被看作是发育中的幼苗,而不是静止的种子,从母体脱落后继续萌发,细胞内各种代谢活动不断增加,这势必会消耗较多的贮藏物质。蚬木种子贮藏20 d后虽然发芽率还有79.67%~85.76%,但是已经开始出现花叶现象,贮藏30 d花叶率达50%以上,这可能是营养不足引起的,将会影响小苗的进一步生长,建议蚬木种子贮藏时间最好不超过15 d。顽拗性种子的贮藏原则是在种子能承受的最低温度下维持其含水量和活力[21],蚬木种子可进一步尝试混湿沙或是密封保湿,然后置于低温条件下贮藏,这也是藤黄科一些树种较好的种子贮藏方法[22],但此方法只能在一定程度上延缓而不能抑制种子萌发。蚬木种子的长期贮藏还需要进一步探索。